理论专业委员会 > 工作动态

研究 | 陶海鹰:20世纪初中国设计美学的现代语境

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-09-17 浏览量:137

20世纪初中国设计的发展一直伴随着“救亡”与“启蒙”交织重奏的时代总基调,从晚清经世致用思想影响下现代设计美学意识的建构,到辛亥革命后现代主义设计影响下中西合璧的设计美学风貌,再到新文化运动设计美学中现代性、民族性、世界性的交融碰撞,使得整个中国近现代设计美学呈现出古今中外、兼容并蓄的风格与面貌。

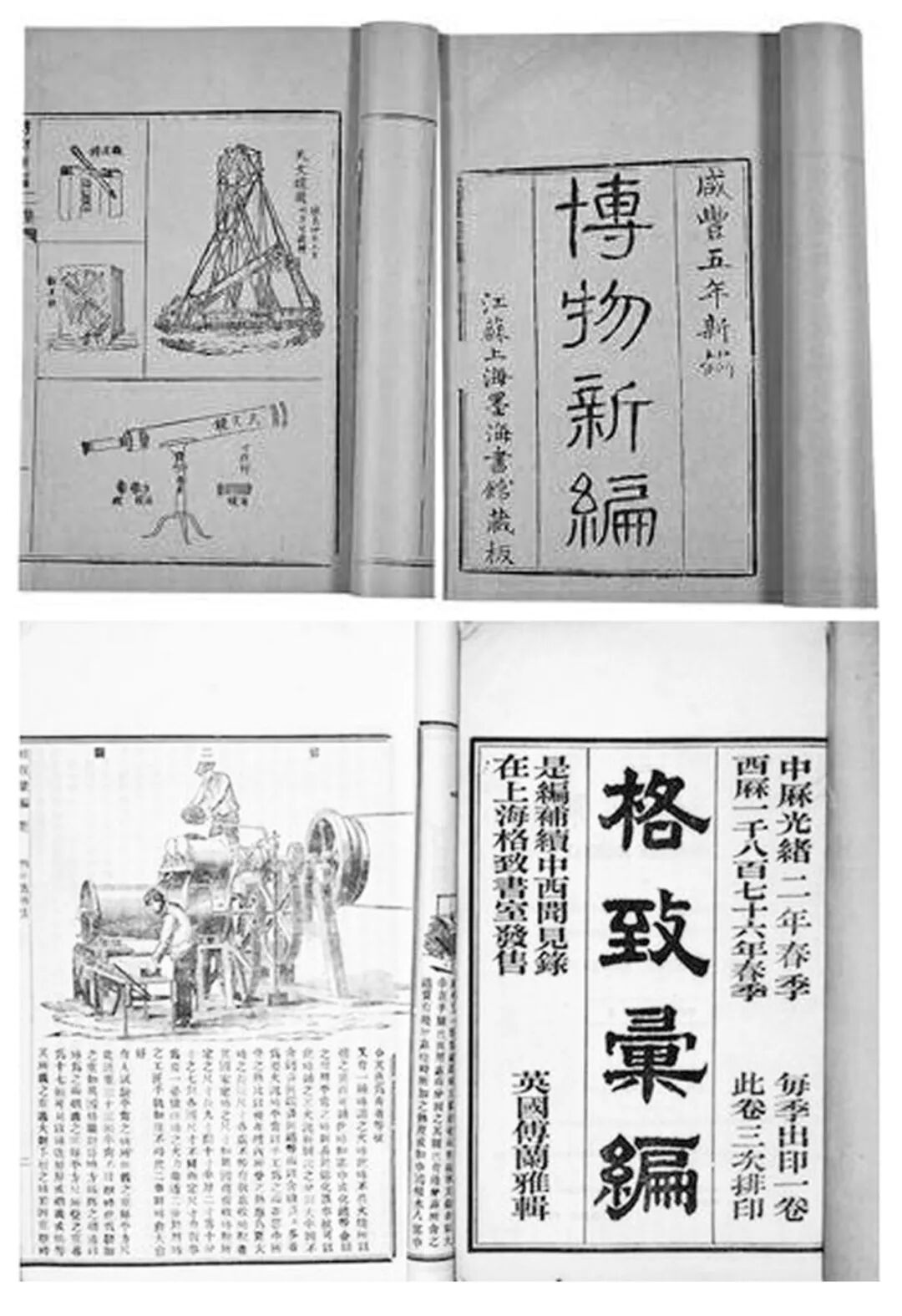

图1《博物新编》《格致汇编》

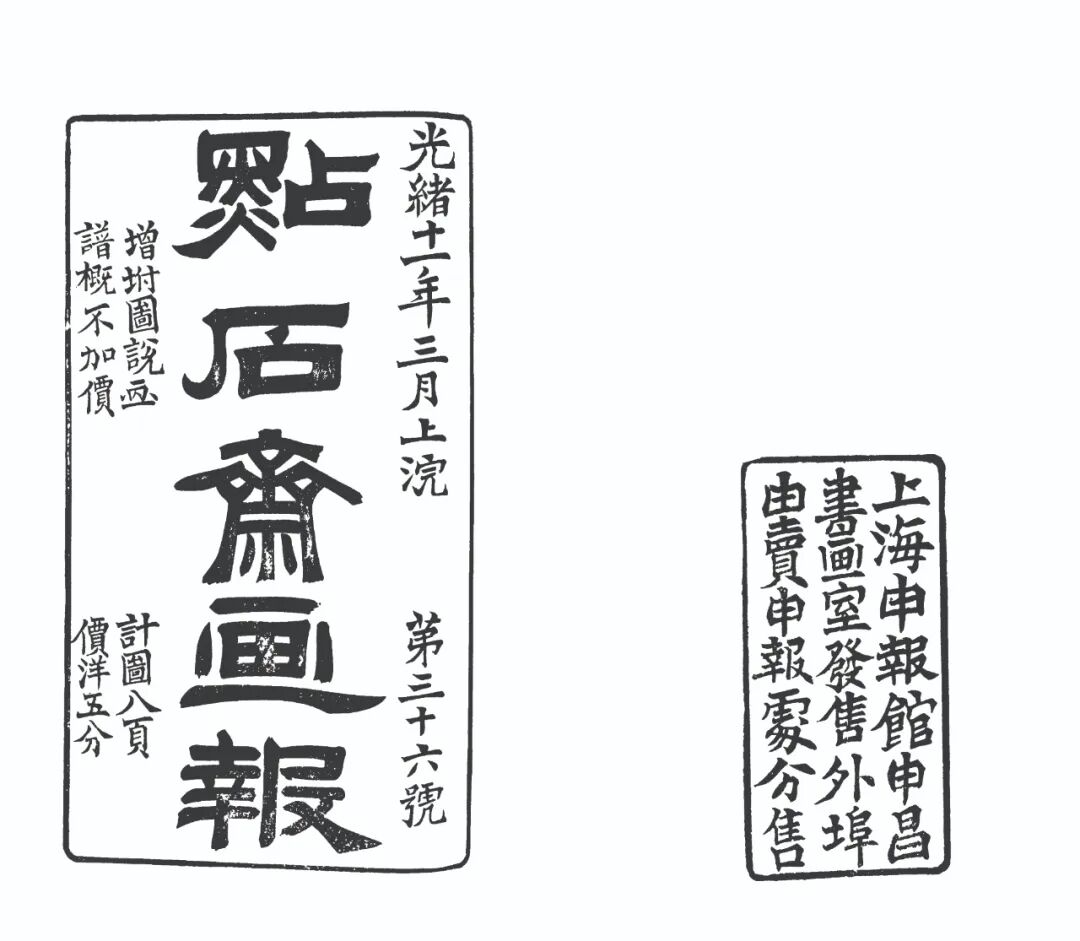

图2《点石斋画报》

图3清代旗装民国初期旗袍20世纪30年代旗袍