赏读 | 磁州窑:泥土与火焰共舞的东方诗篇

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-10-13 浏览量:97

在峰峰这片流淌着三千年文化血脉的土地上,先人们以双手和智慧,留下了无数璀璨的非遗瑰宝——从磁州窑的“白地黑花”绘就千年窑火,到面塑艺人的指尖揉捏出栩栩众生;从峰峰剪纸的纸韵生辉,到王看苇子灯阵舞动丰收祈愿……这些技艺不仅是时光的馈赠,更是峰峰人刻在骨子里的文化基因。即日起,“微观峰峰”将推出《人文峰峰 魅力非遗》专题栏目,带您走进身边的“活态遗产”,感触手艺中的温度与灵性。

今天,让我们一同探寻属于磁州窑的故事,让非遗的薪火,照亮峰峰小城的文化根脉。

在中国陶瓷的璀璨星河中,磁州窑以“南有景德,北有彭城”的盛誉独树一帜。作为中国古代北方最大的民窑体系,磁州窑自北朝创烧,历经宋、金、元、明、清千年传承,以“粗瓷细作”的智慧与“黑白美学”的极致,开创了白地黑花釉下彩绘的装饰先河,成为世界陶瓷史上不可复制的文化符号。2006年,磁州窑烧制技艺入选首批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

磁州窑的故事,藏在那永不熄灭的千年窑火里。早在新石器时代的“磁山文化”时期,先民们开始在滏阳河源头一带烧制陶器,距今已有七千余年的历史;两晋南北朝,烧制的青瓷和化妆白瓷完成了由陶向瓷的飞跃;唐代,化妆白瓷烧制步入成熟,窑器由支烧改为笼(匣钵)钵装烧;宋金元时期,磁州窑进入繁荣期,水墨画风黑白绘装饰艺术开启了中国瓷器彩绘装饰的先河;金代,红绿彩瓷器为五彩瓷发展奠定了基础;明代,彭城设置官窑,成为北方瓷都,磁州窑进入鼎盛期;清代,磁州窑装饰技法更加多样化,青花瓷大行其道;清末民初,“洋瓷”大批进入中国,磁州窑品种锐减,传统艺术风格渐趋没落。

新中国的成立,让磁州窑重焕生机,产品远销亚非欧美等地区的65个国家,峰峰成为享誉中外的著名瓷器产区;进入新时代,峰峰致力于保护和弘扬传统制瓷技艺,推动文化和旅游产业深度融合,赓续千年的传统技艺正焕发出勃勃生机。而今,磁州窑的新生代们立足传承与创新,担负新的文化使命,着力赓续中华文脉,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。

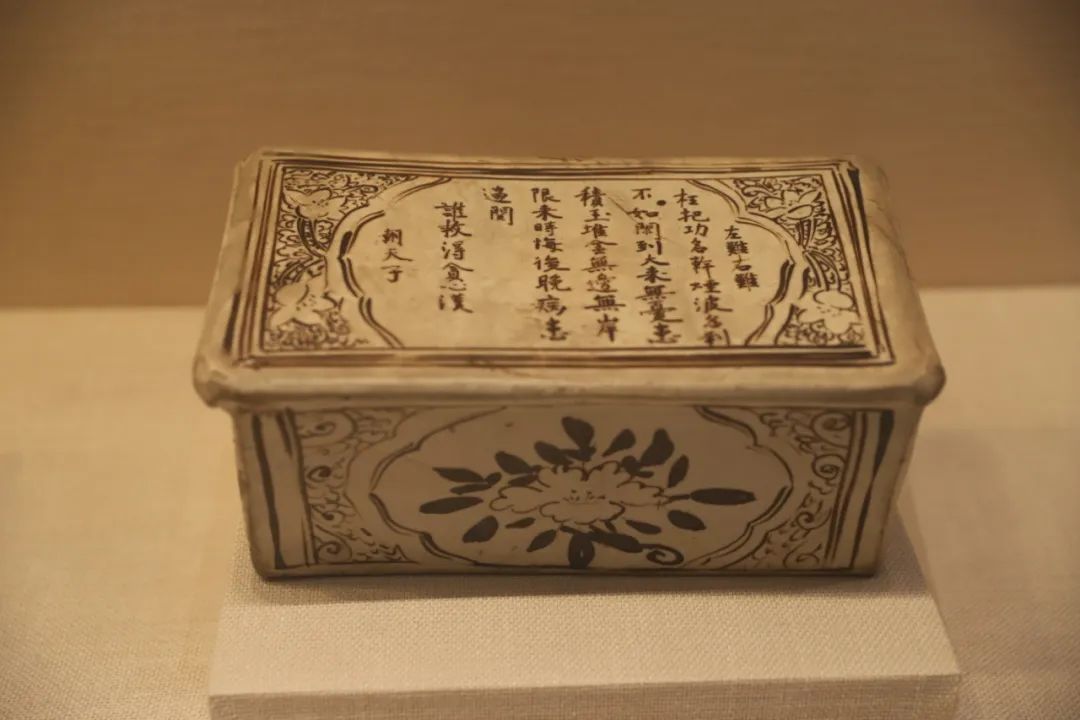

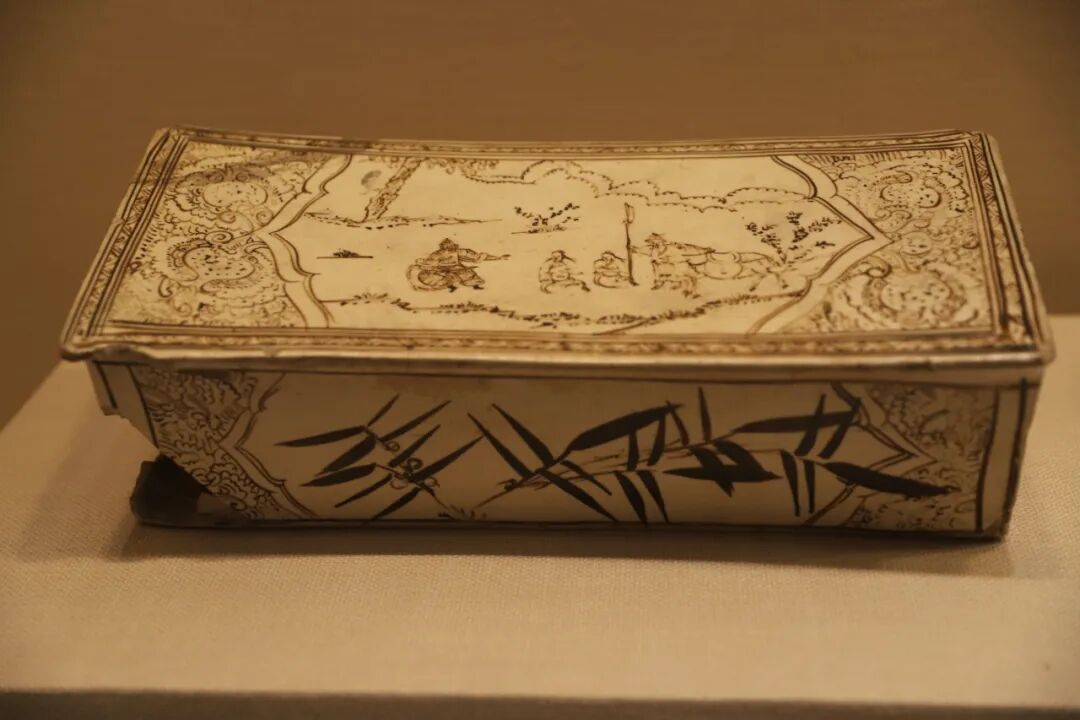

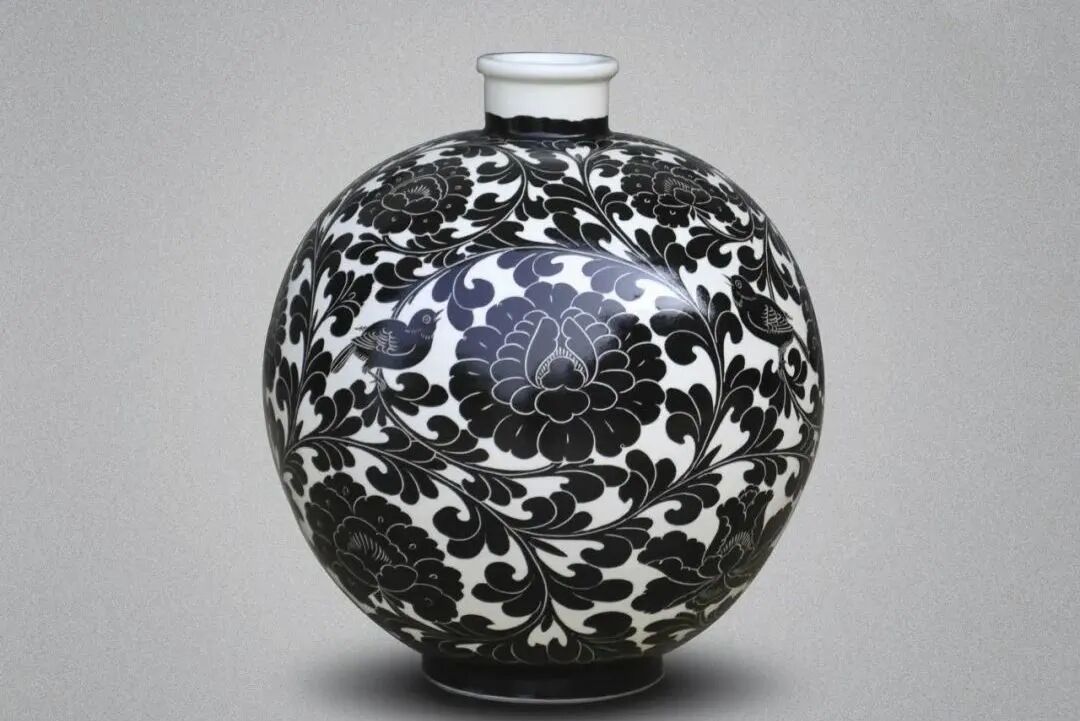

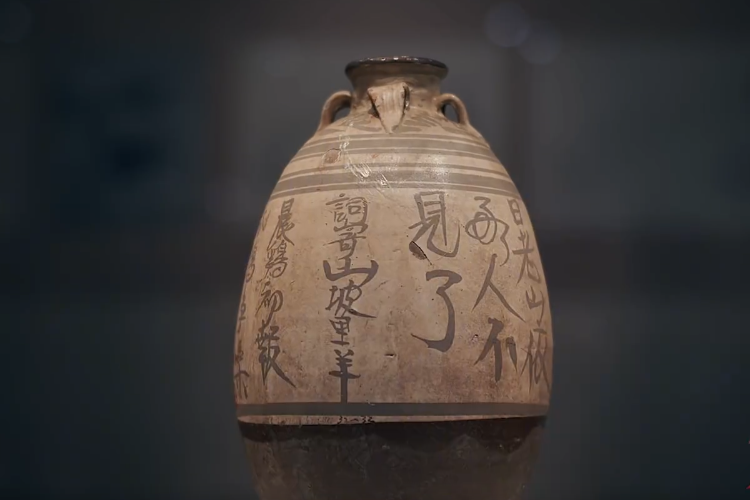

磁州窑的魅力,在于它从未脱离民间土壤。以铁为颜料,直接在素坯上作画,黑白对比如水墨氤氲,题材涵盖诗词、花鸟、婴戏、戏曲,将市井生活与文人雅趣熔铸一炉。宋代的瓷枕上,既有“清净道德成”的禅语,也有“忍”字警句,甚至有“醉乡酒海”的市井幽默;金代受女真文化影响,文字装饰增多,如“众中少语,无事早归”的处世箴言;元代戏曲盛行,瓷枕上便出现《西厢记》等戏剧场景。这些器物不仅是日用品,更是古代社会的“视觉百科全书”,记录着百姓的喜怒哀乐与时代的精神图谱。

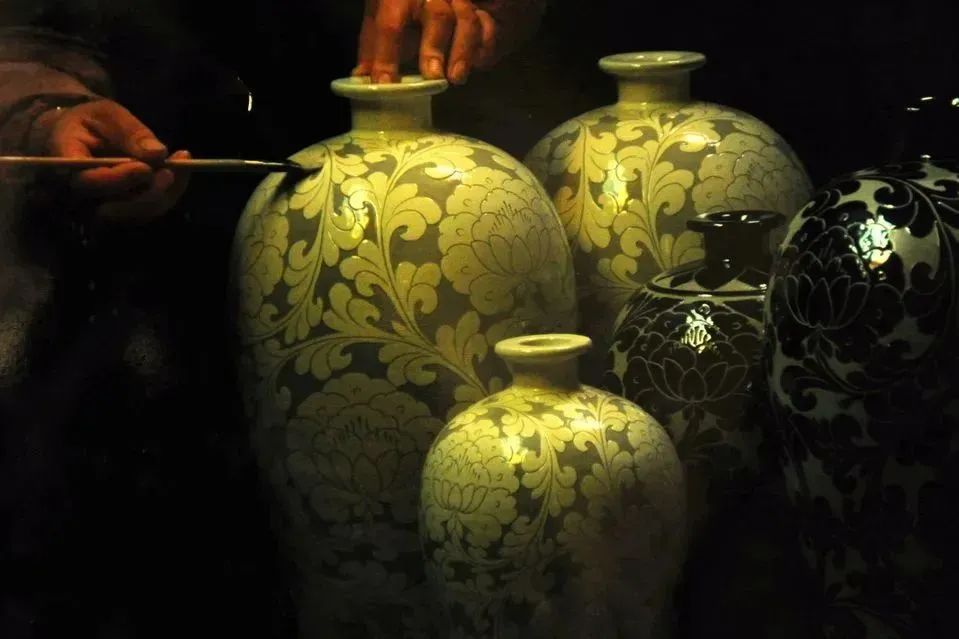

在千度窑火的炽烈洗礼下,绘料内的铁元素与釉层于高温熔融中展开一场神秘“交融”,黝黑纹饰挣脱束缚翩然显现,于素白瓷胎的“纯净舞台”上恣意延展,演绎出独树一帜的黑白交织韵律之美。

磁州窑的非凡,在于它始终引领技艺风潮。磁州窑的匠人深谙“化腐朽为神奇”之道,其独创的“化妆土”工艺,如春风化雨般影响了南北窑场;剔、刻、划等精妙技法与书画艺术的完美融合,催生出“白地黑花”的酣畅淋漓、“黑地白花”的素雅清丽,令无数窑口争相效仿;更以红绿彩的绚丽笔触,在素胎上挥洒出中国陶瓷彩绘的第一抹华彩,为后世斗彩、粉彩的绽放埋下伏笔。

时光流转,窑火不灭。磁州窑的美凝固了岁月,见证了历史,更是磁州窑匠人匠心的呈现。与此同时,磁州窑对技艺的革新从未止步,它以海纳百川的胸怀不断开拓陶瓷艺术疆界,持续在陶瓷史的长河中激荡出引领创新的浪花。

磁州窑这座扎根民间的艺术殿堂,以“绘制艺术”诠释了东方美学的简约与深邃。它不仅是中国陶瓷史上的里程碑,更是一部承载着世态人情、民俗世风的“活态文化读本”,在时光流转中持续书写着属于自己的传奇。

责任编辑:张书鹏

文章来源:微观峰峰

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会