学术交流 > 论坛研究

研究 | 王博:梵夹装藏文古籍《金刚经》的保护与修复

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-09-27 浏览量:302

编者按:2024年4月至9月,中国工艺美术学会理论专业委员会发起“物质文化与设计研究青年学者优秀论文评议活动”,向全国青年学子公开征集论文。论文评议工作经初评和终评两个环节,评议出优秀论文25篇,其中一等奖5篇,二等奖10篇,三等奖10篇。本期推出的是第五组 物质和非物质文化遗产研究二等奖——《梵夹装藏文古籍《金刚经》的保护与修复》。全文如下:

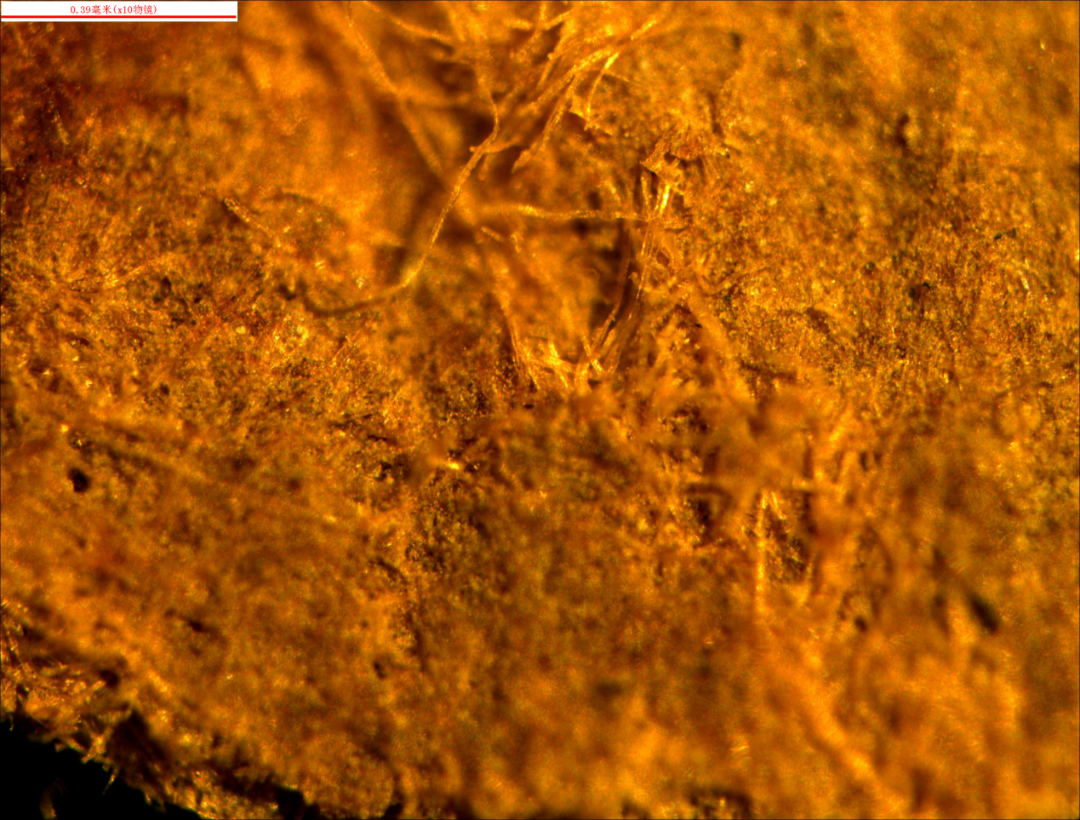

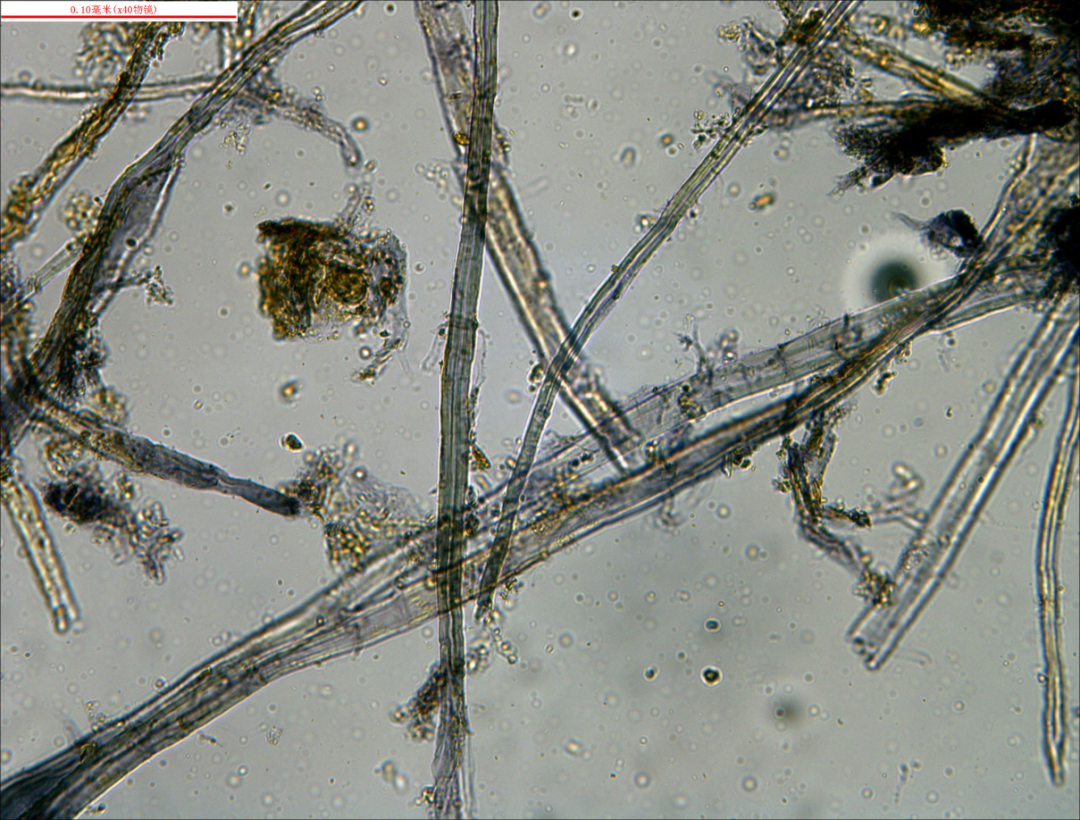

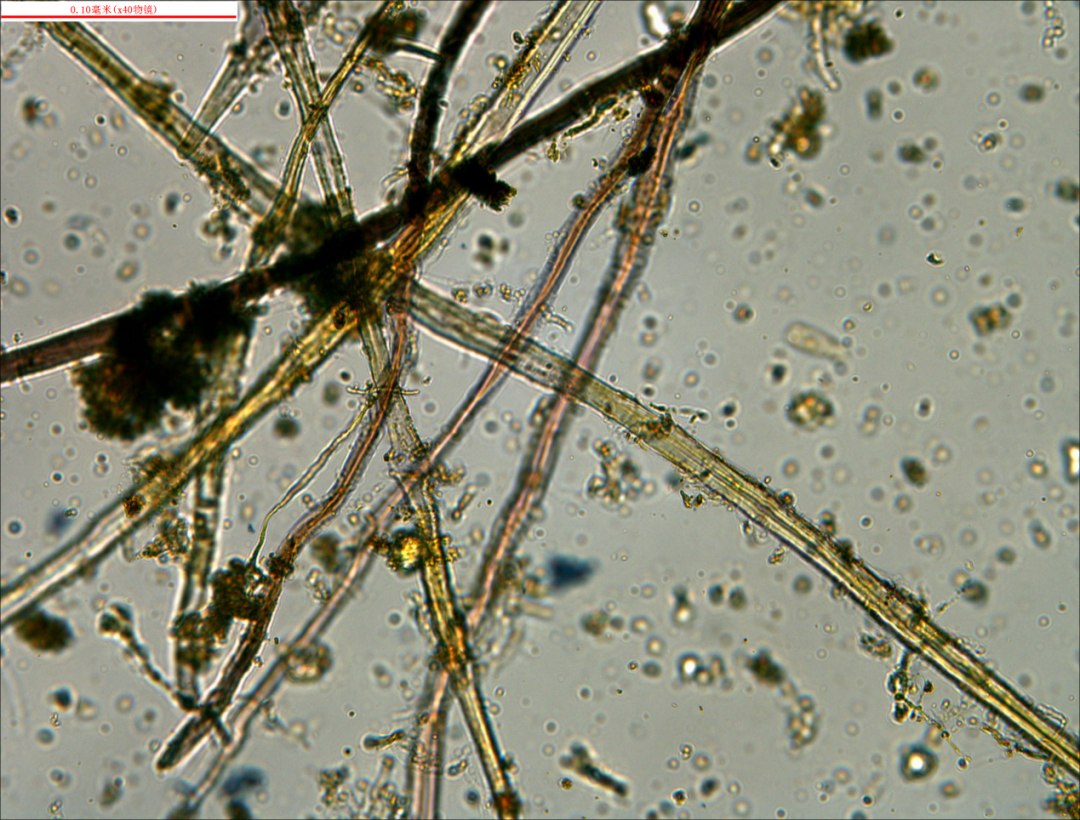

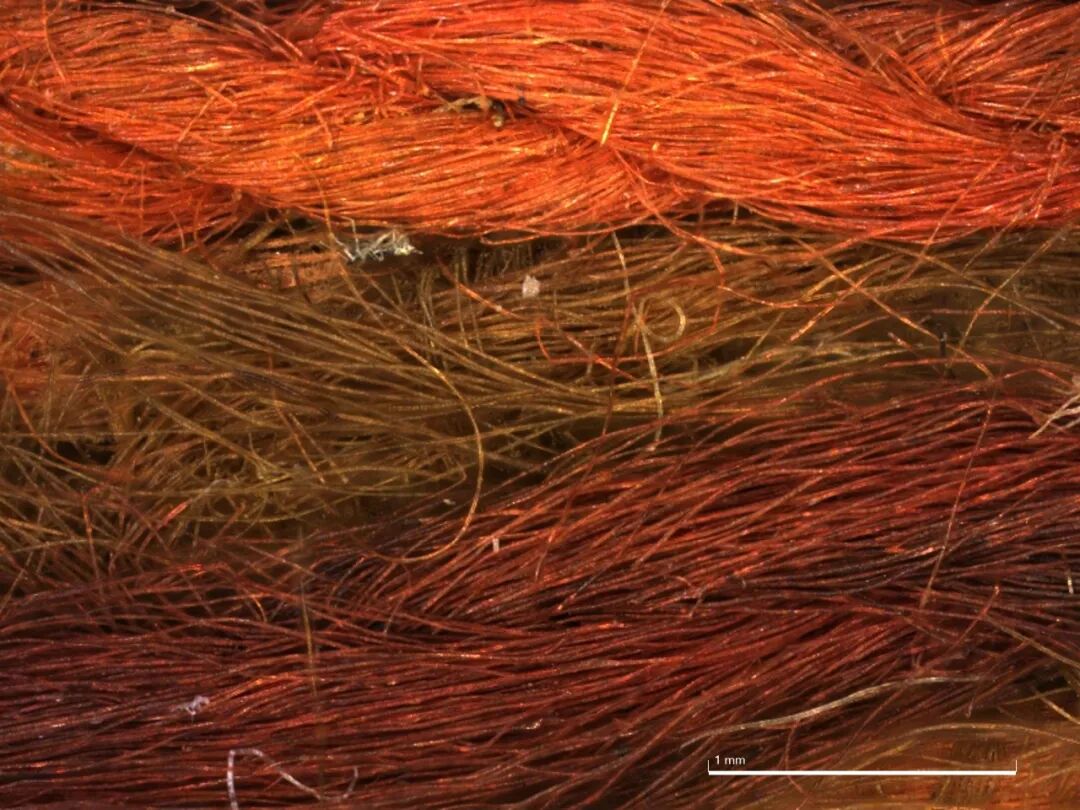

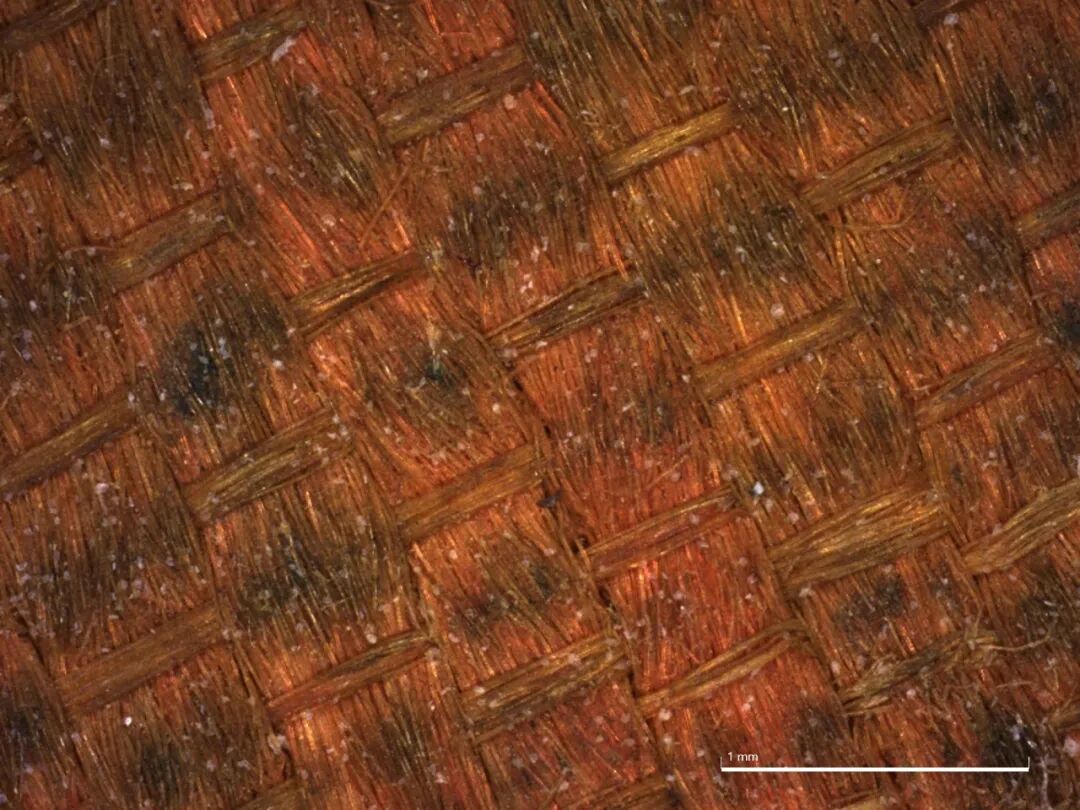

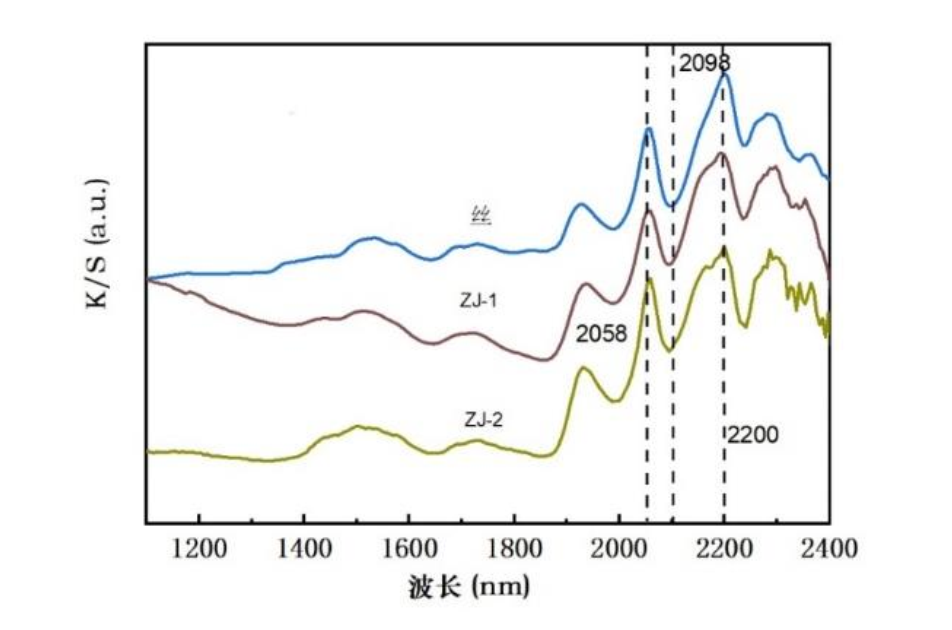

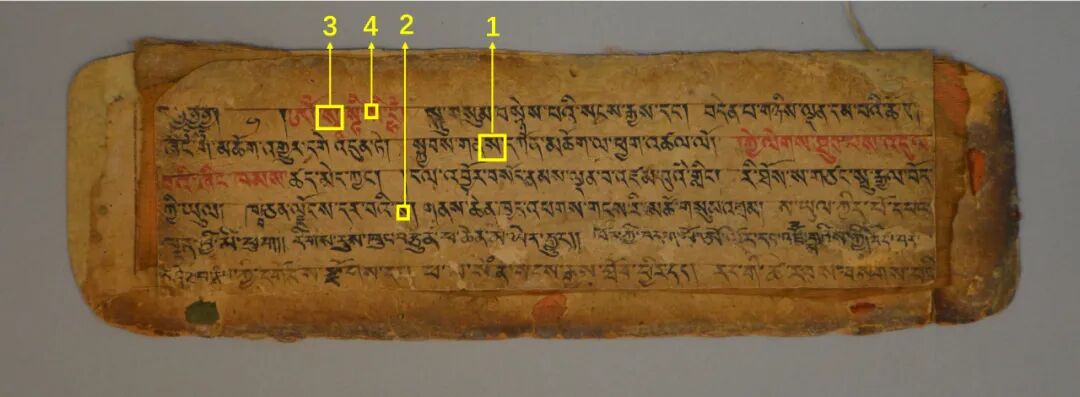

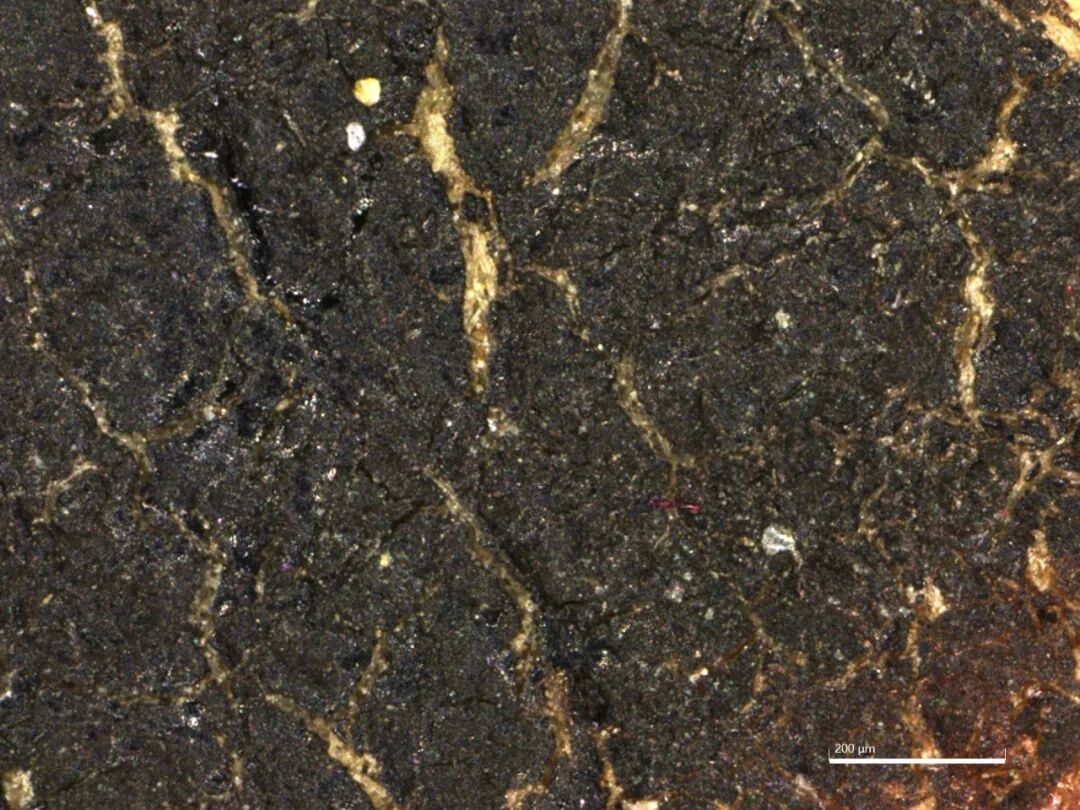

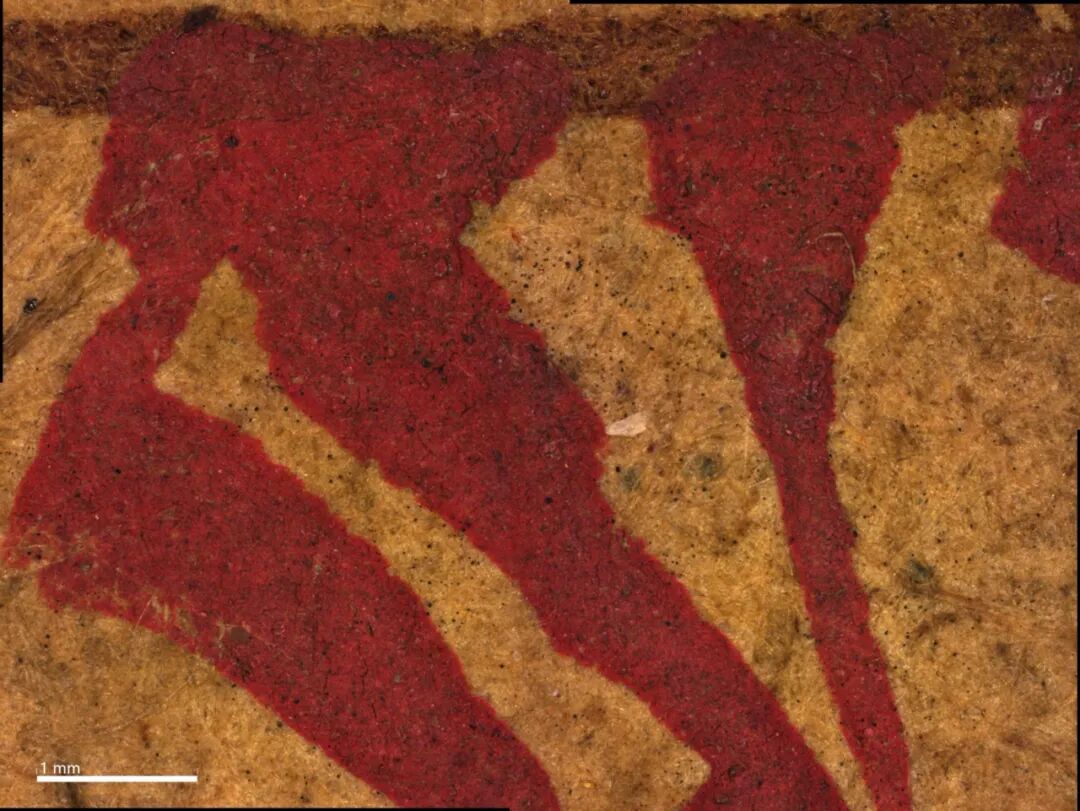

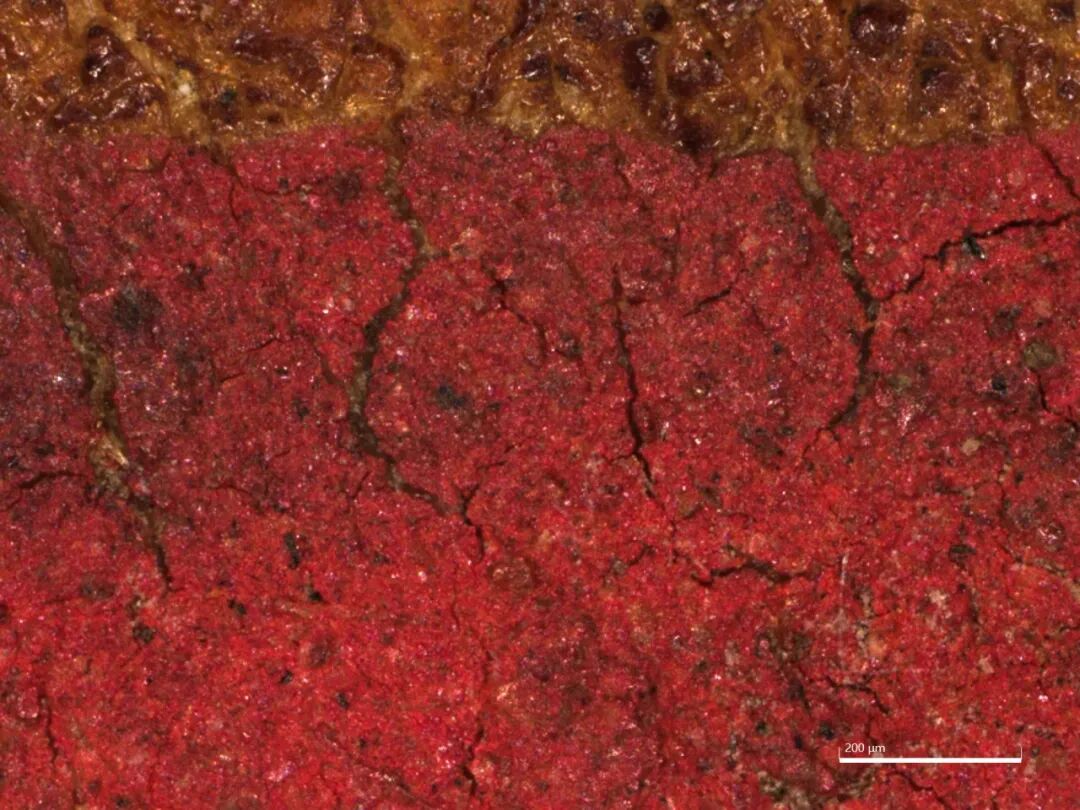

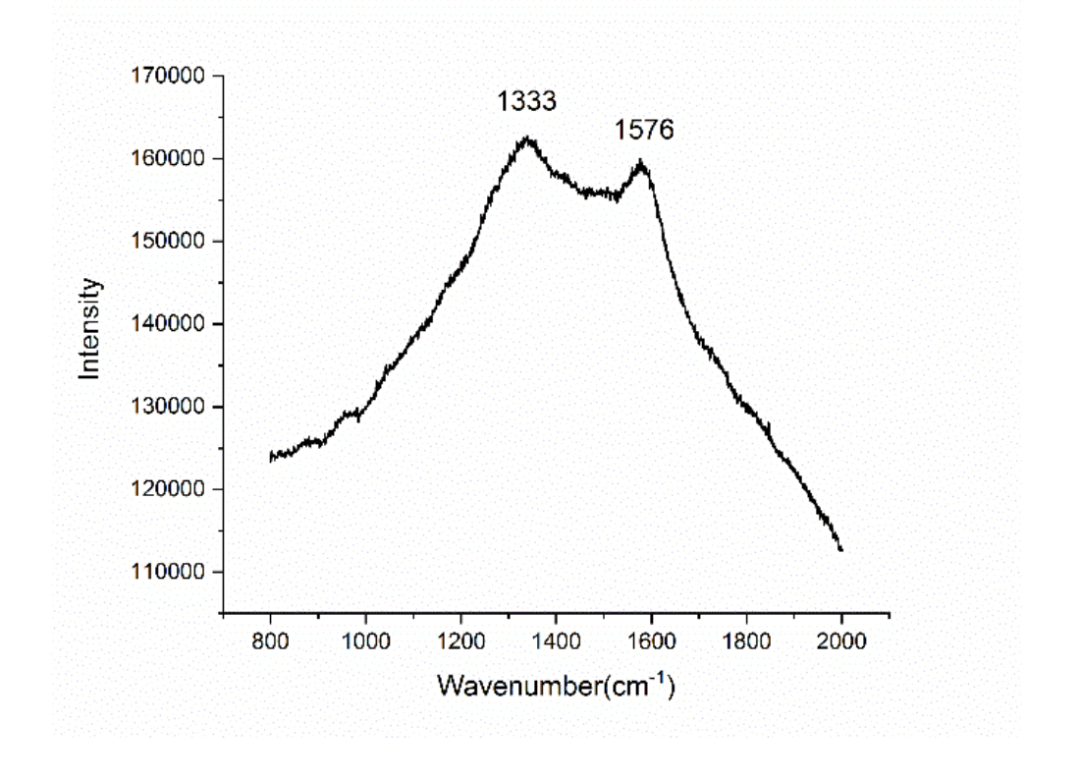

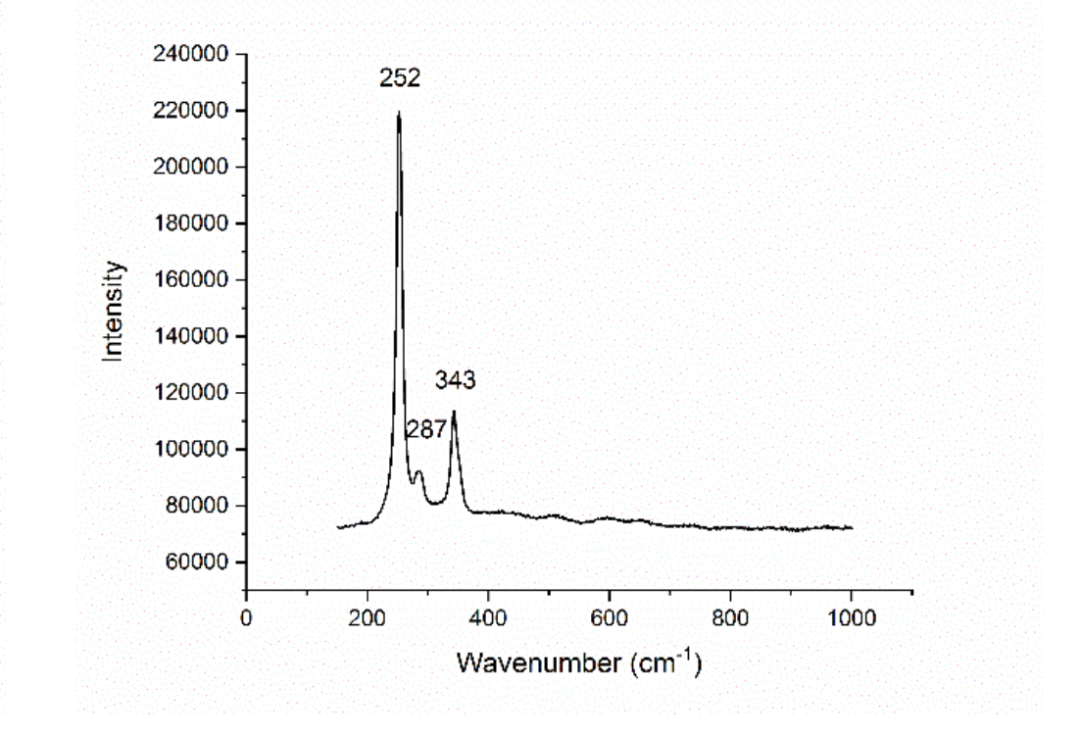

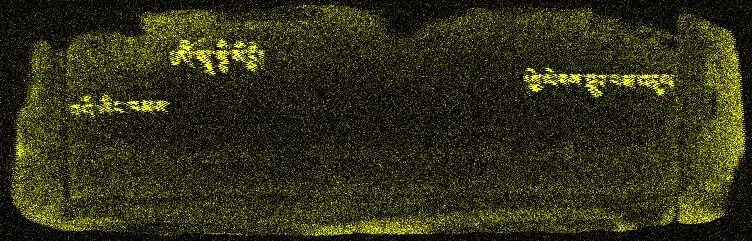

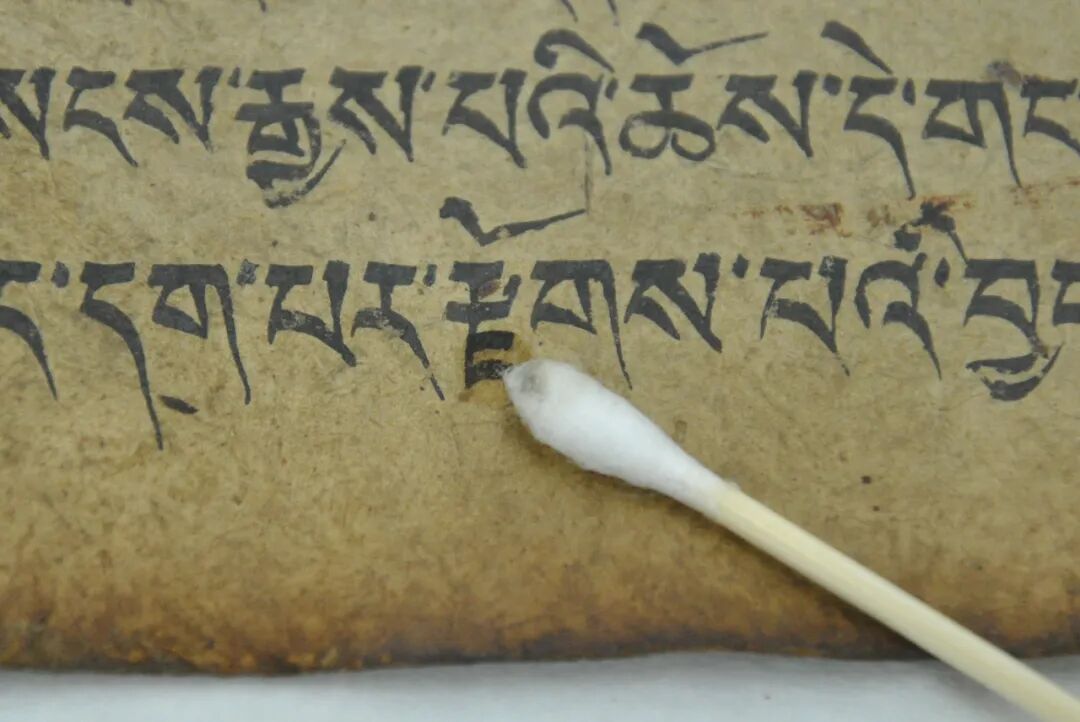

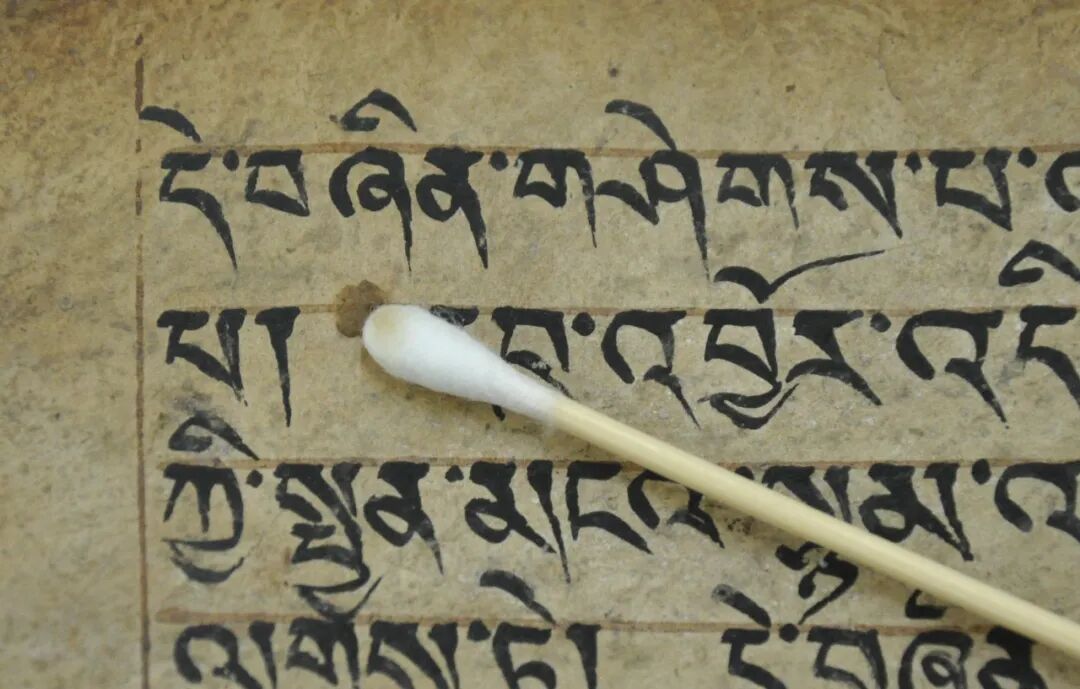

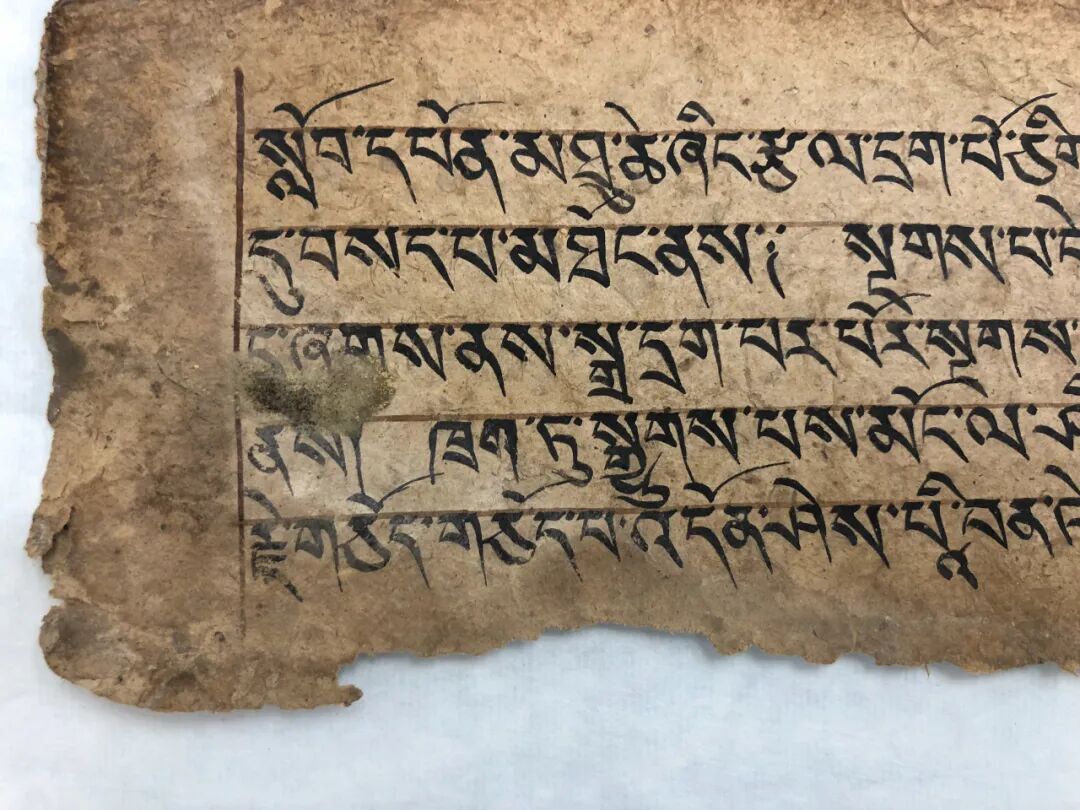

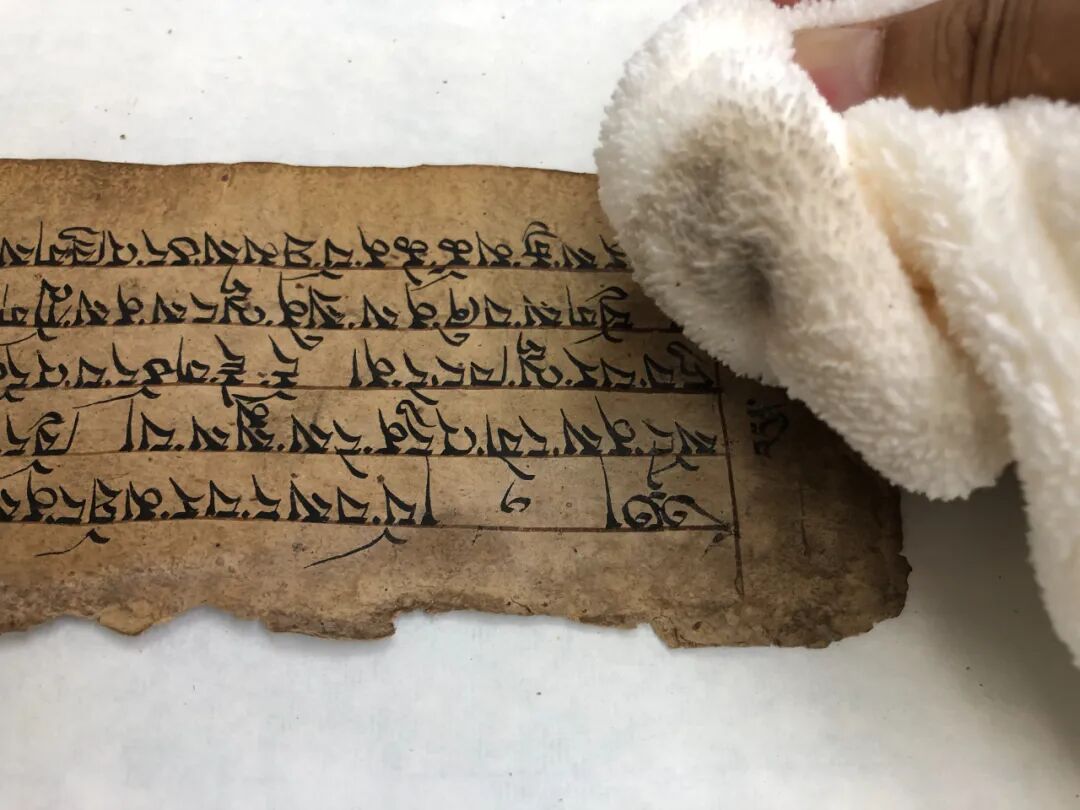

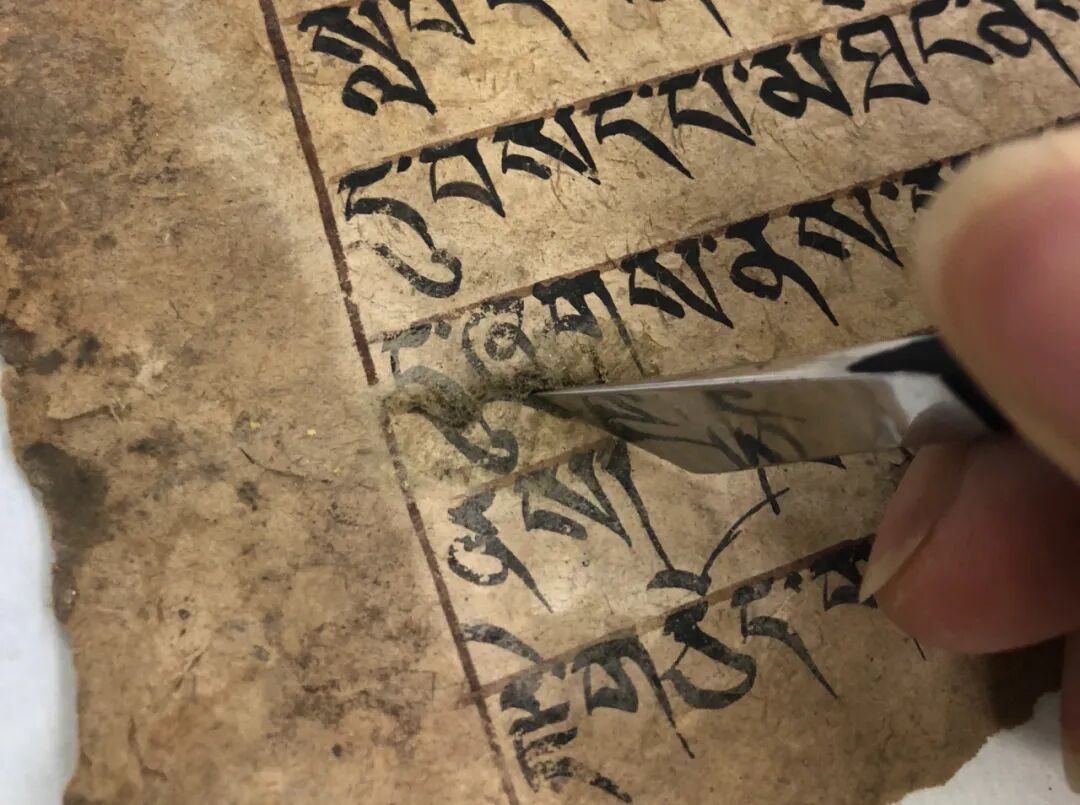

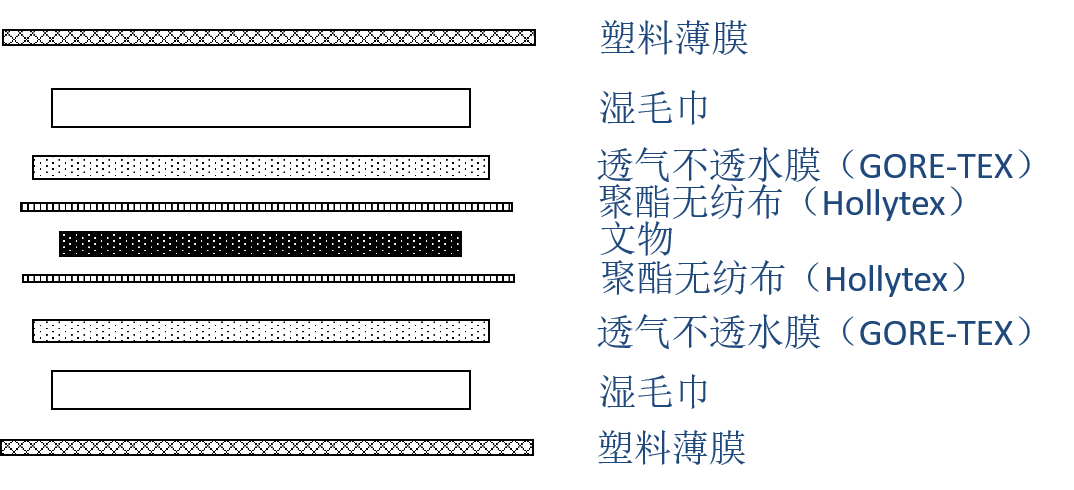

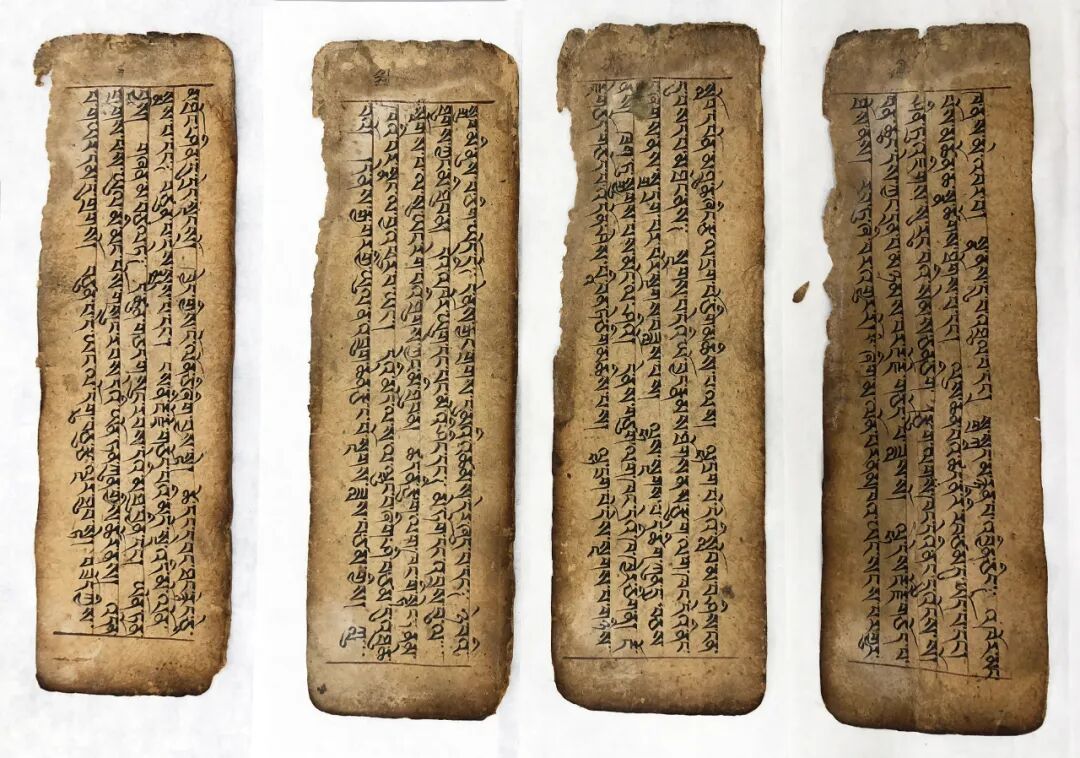

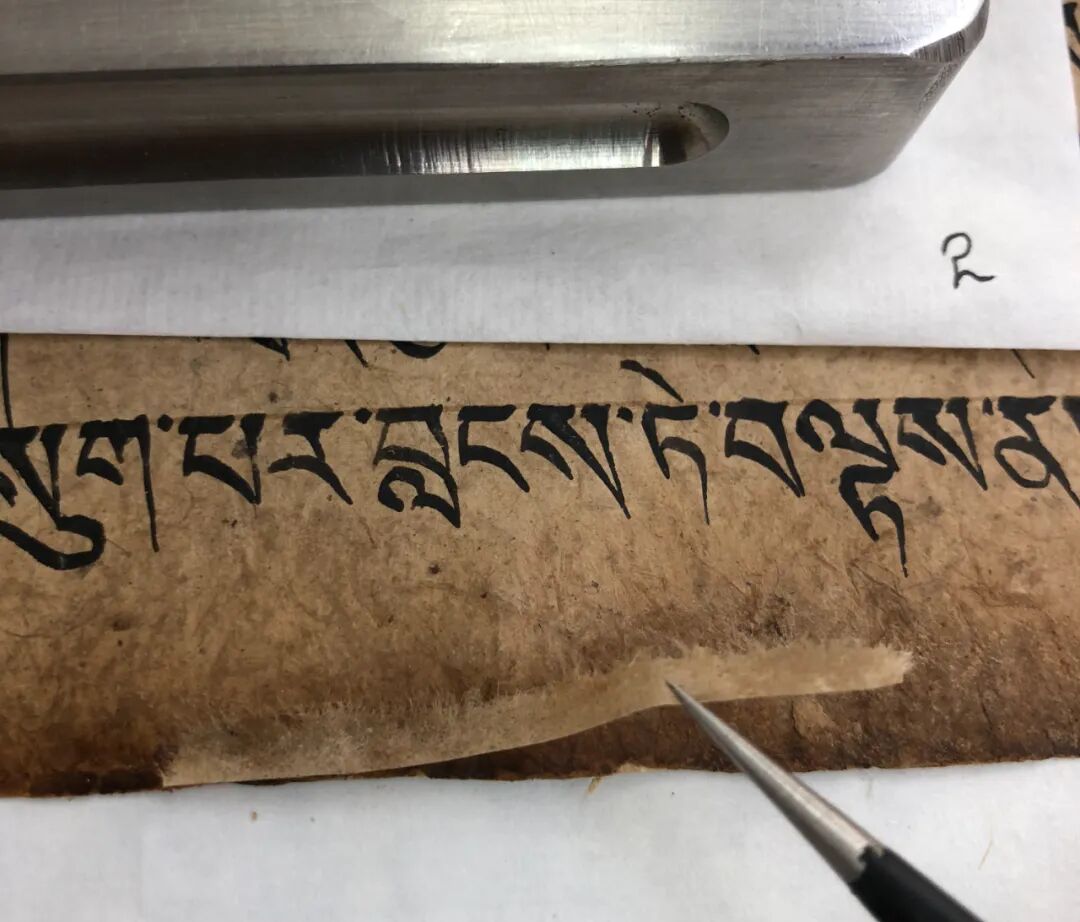

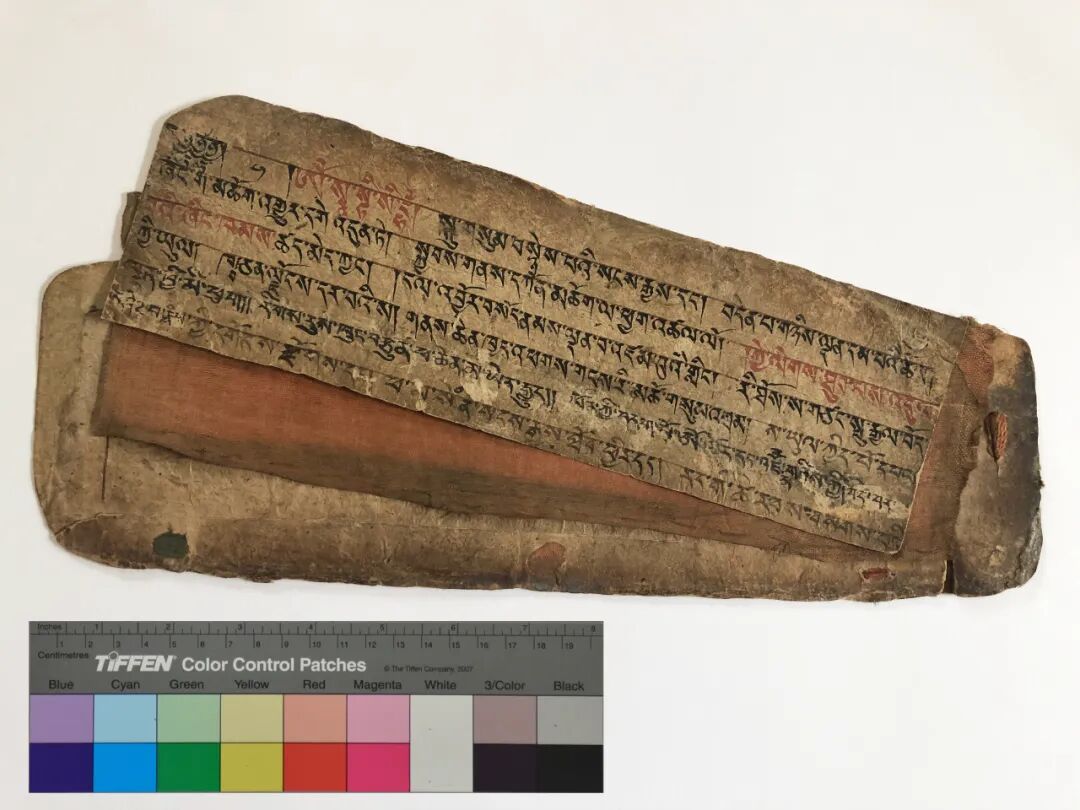

梵夹装是藏族古籍文献最具特色的一种装帧形式,有着特殊的时代性、区域性、功能性和艺术性。此件梵夹装藏文古籍《金刚经》是西藏博物馆藏二级文物,是大乘佛教极为重要的一部经书,具有重要的学术研究、历史和收藏价值。通过采用显微观察、光纤反射光谱、X射线荧光光谱、拉曼光谱等手段对纸张、织物、字迹材料特征等进行了较为全面的检测分析,明确材料依据和保存状况,在此基础上采用合适的修复方法进行清洁、揭粘、修补,最终这件古籍得到了妥善的保护修复。

一 形制与基本结构

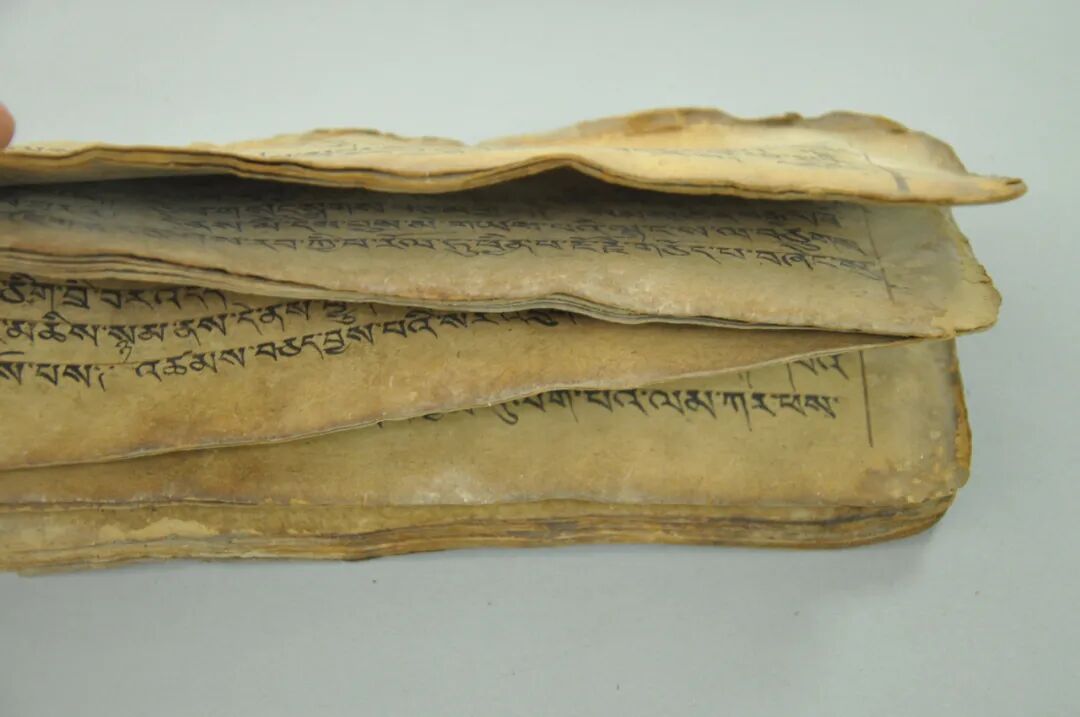

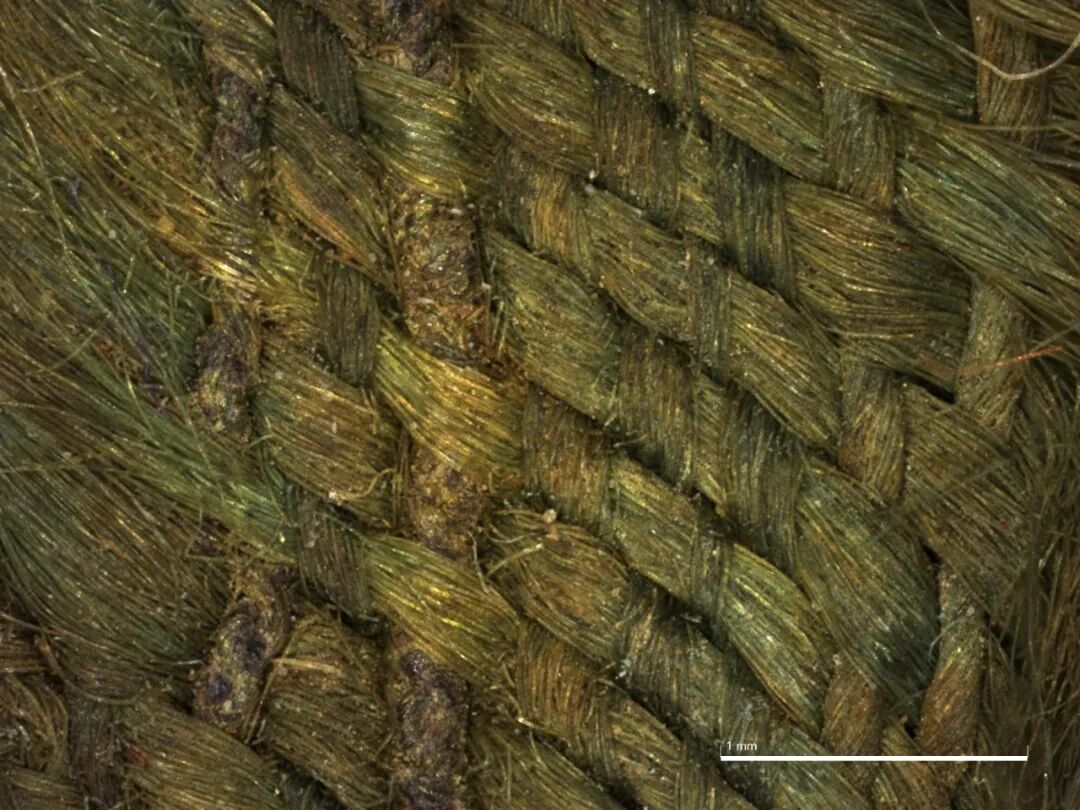

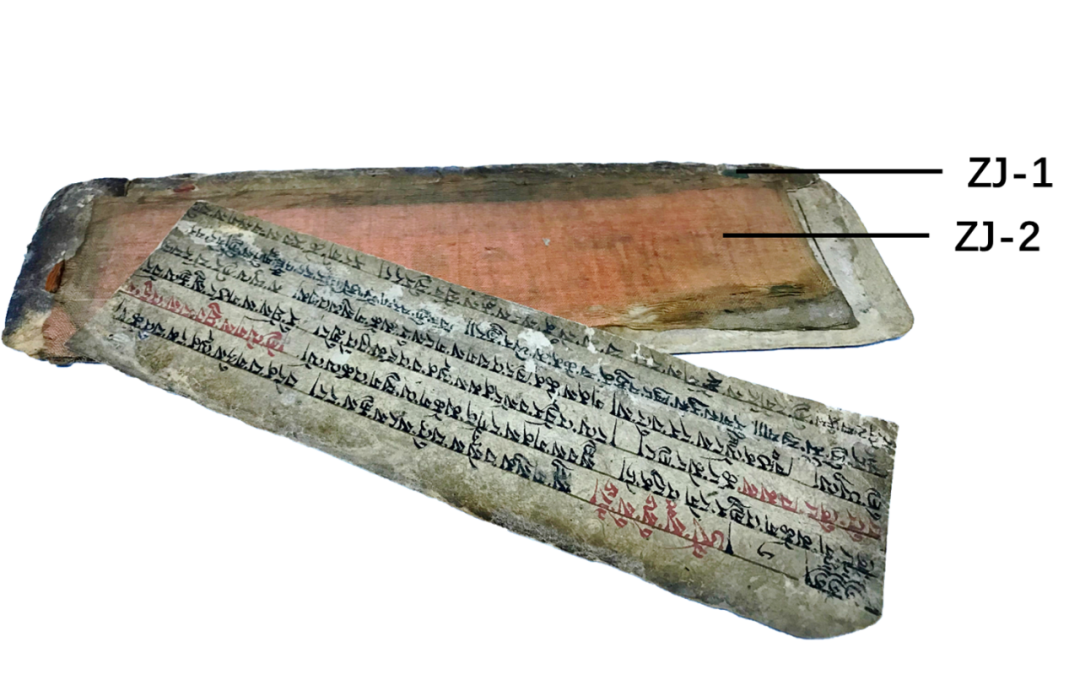

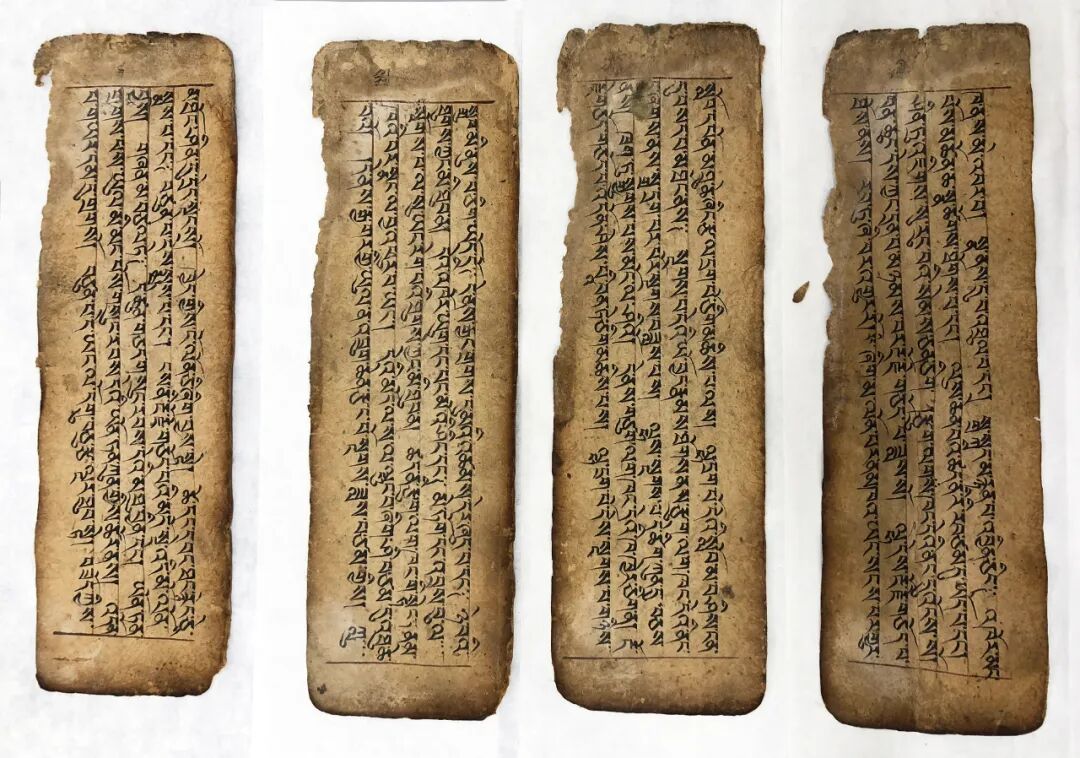

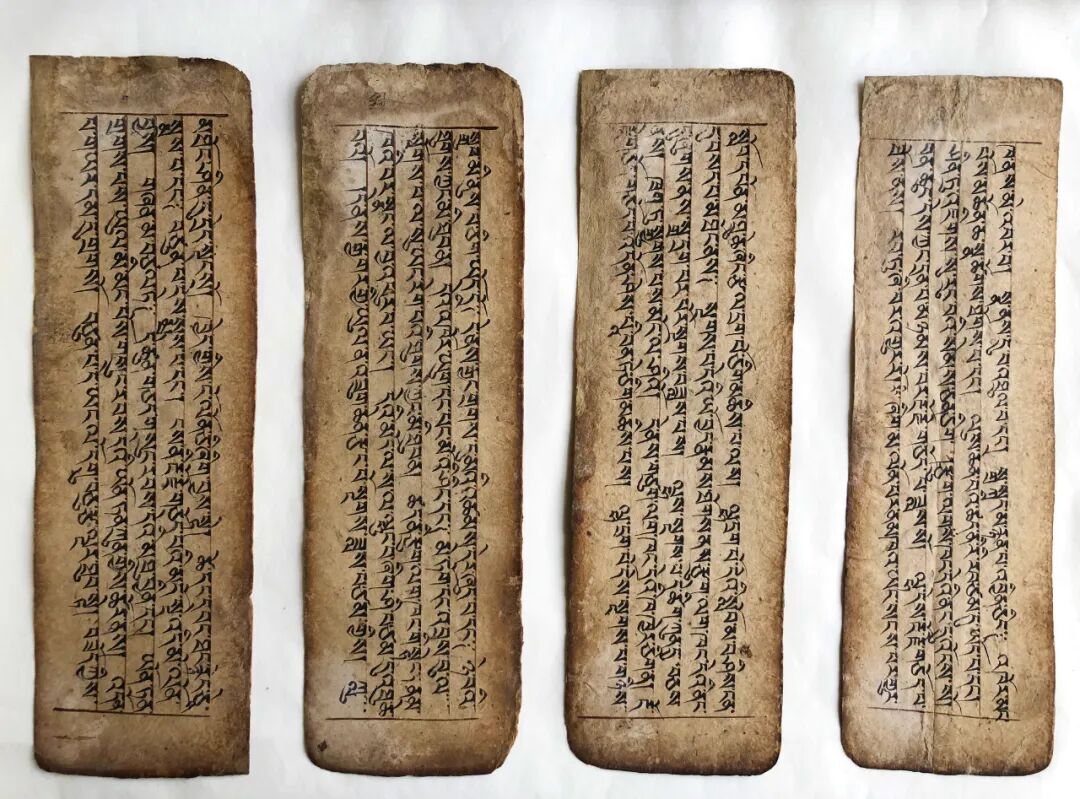

梵夹装因灵活简便易翻便诵成为藏传佛教经典和其他藏族文献特有的一类装帧形式,其厚薄、尺寸、结构等因文献种类、制作时间、制作人群的不同而有所区别。一般来说,一套较为完整的梵夹装由经书主体、经夹板、包经布、函头标识、护经板、捆经绳等构成。

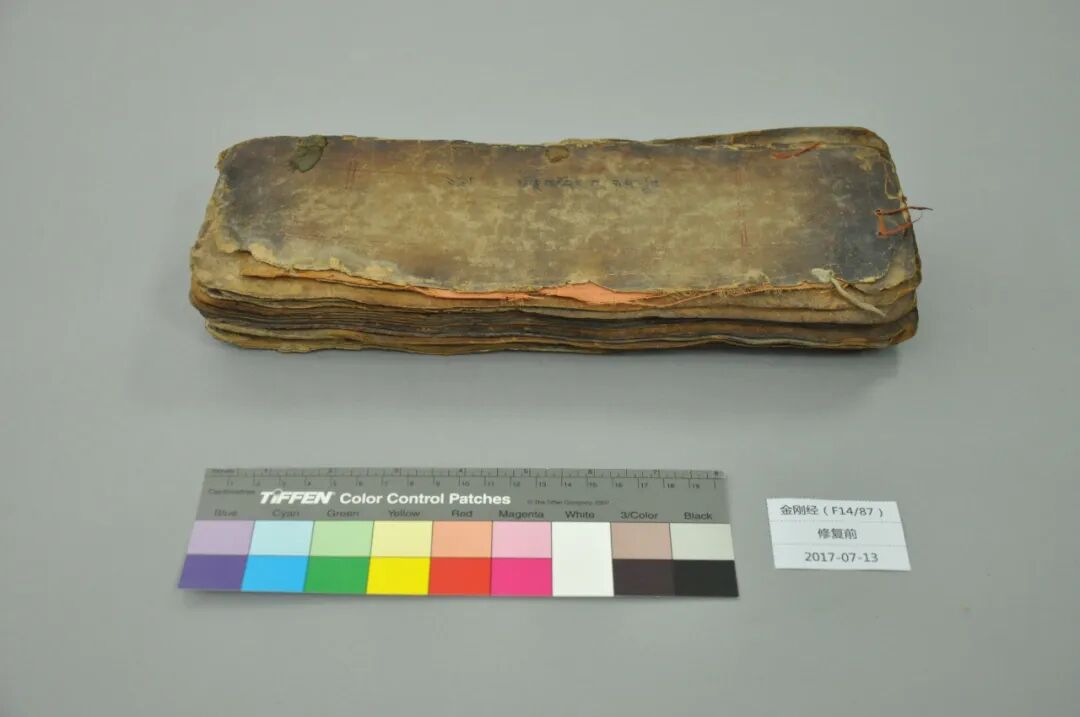

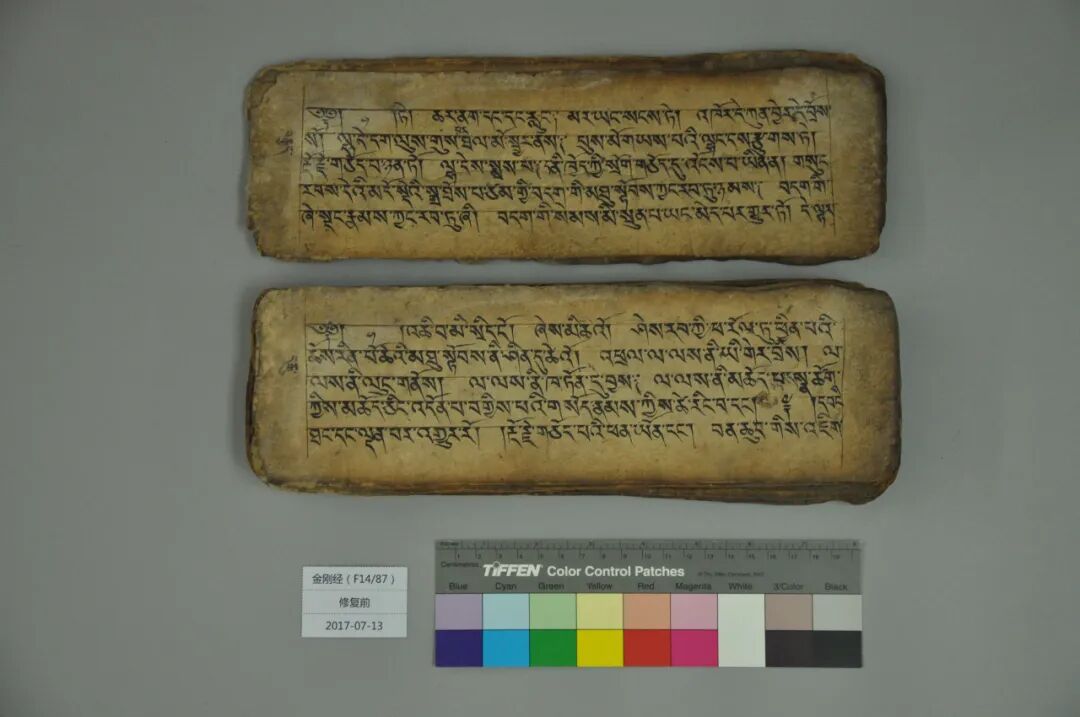

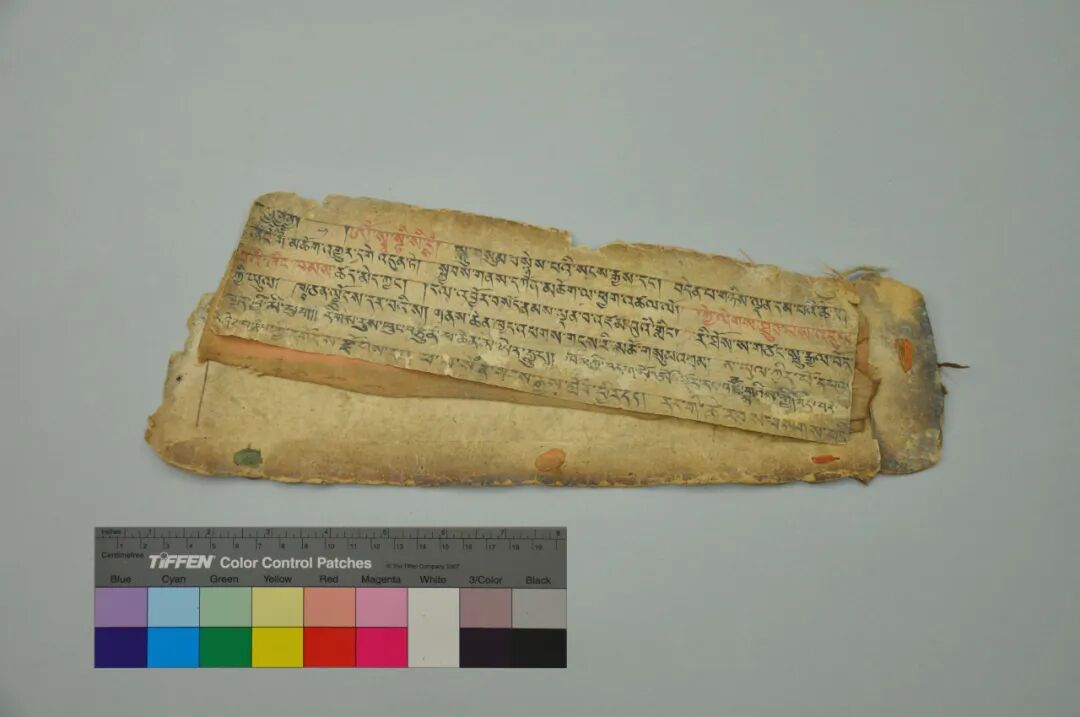

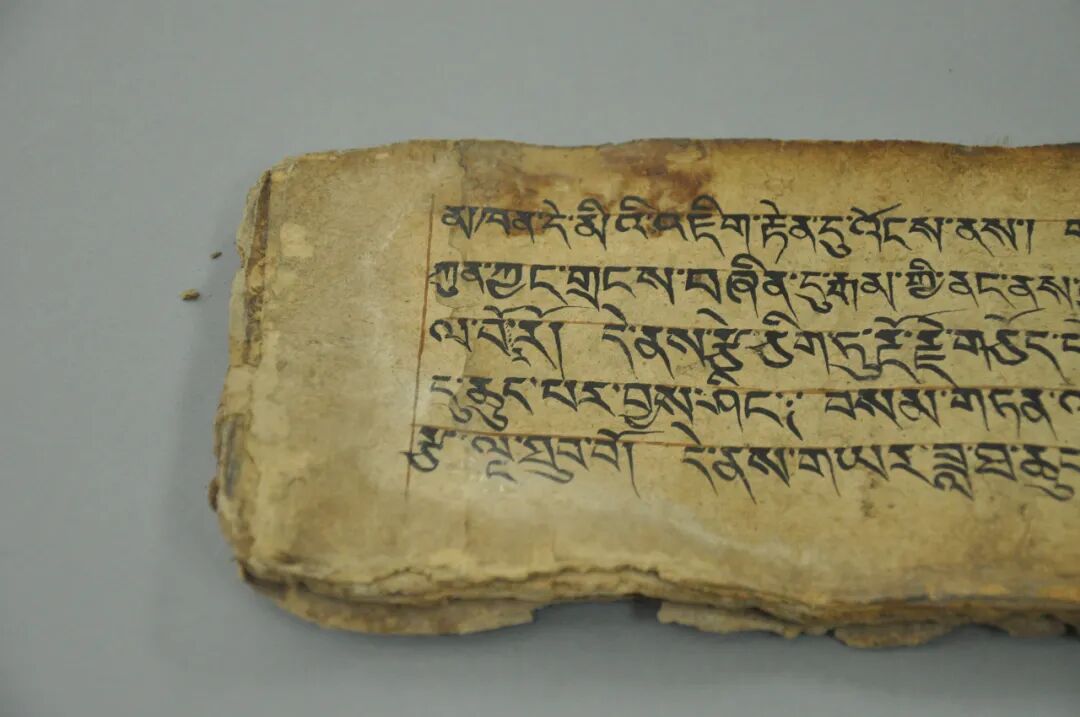

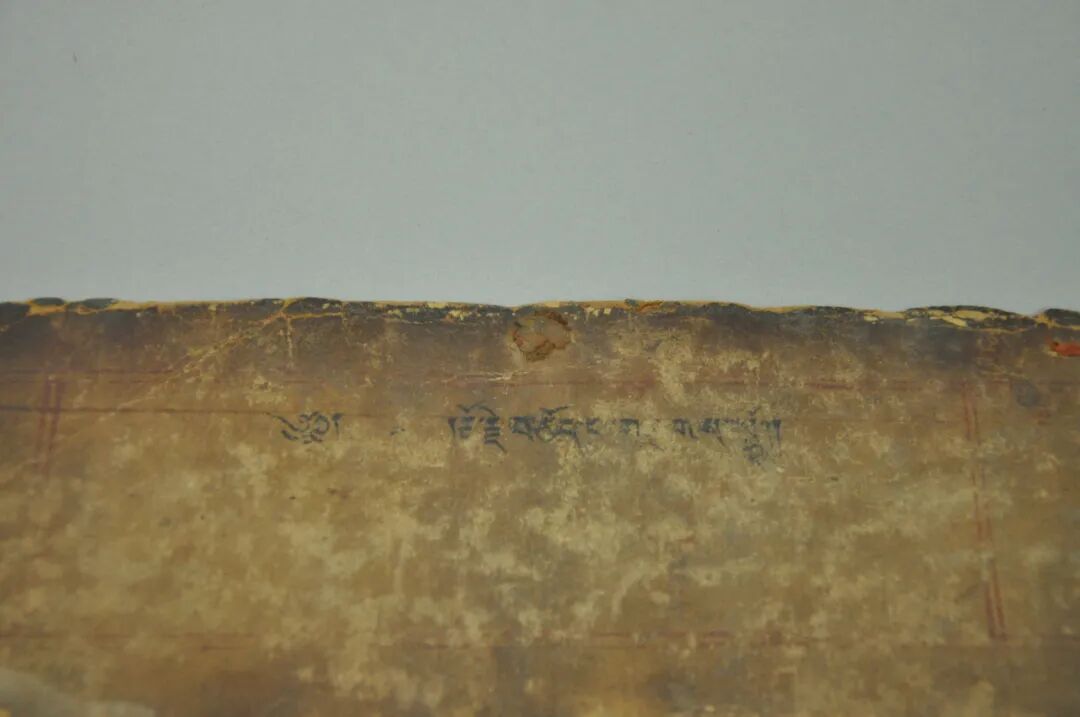

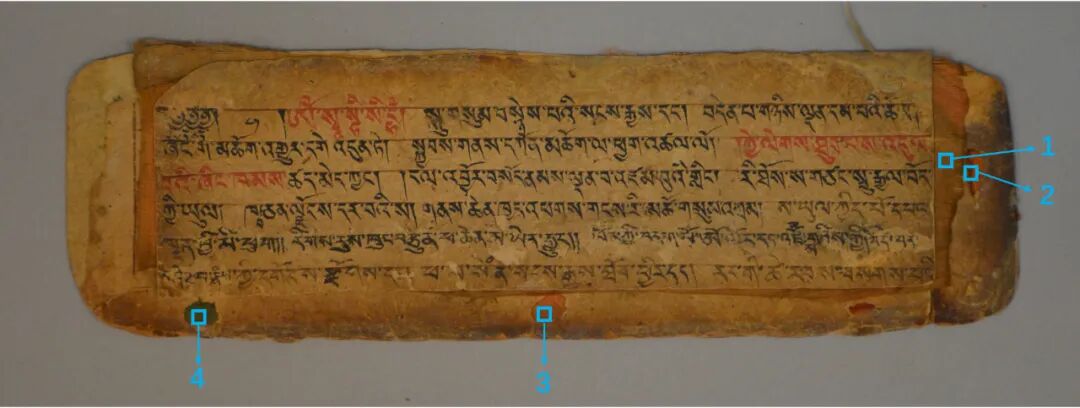

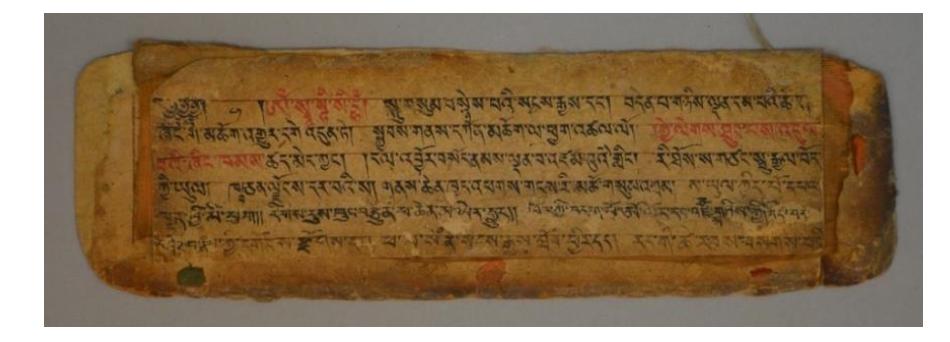

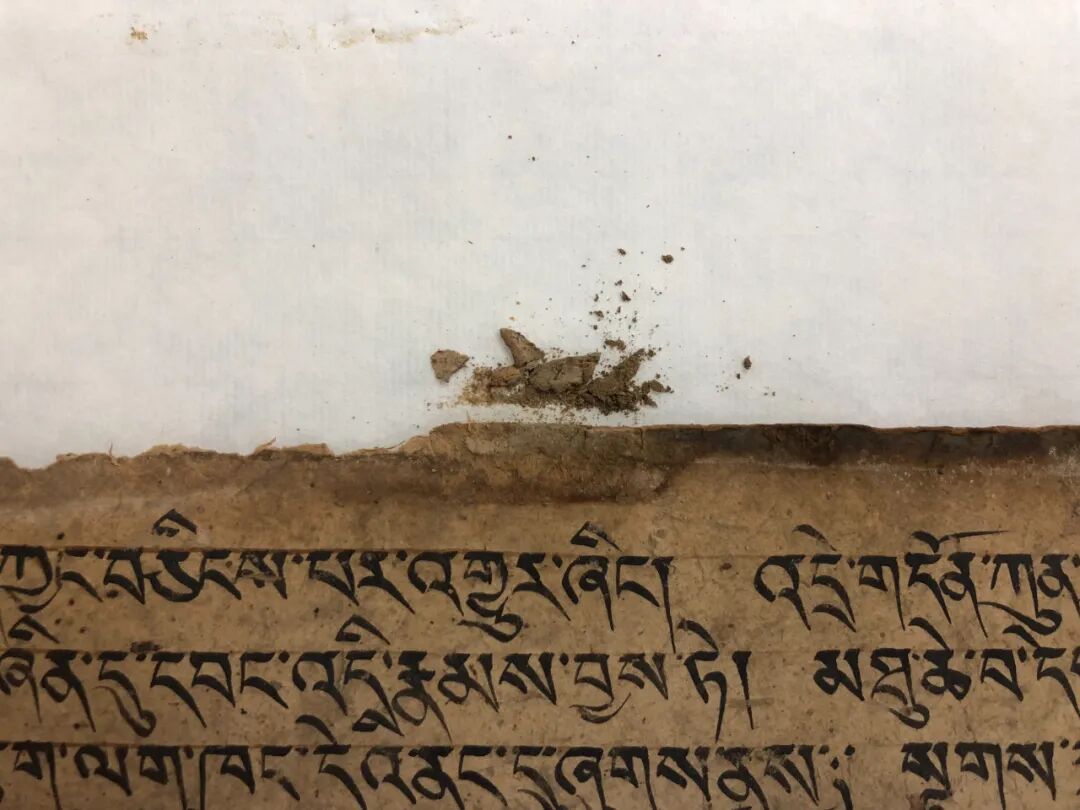

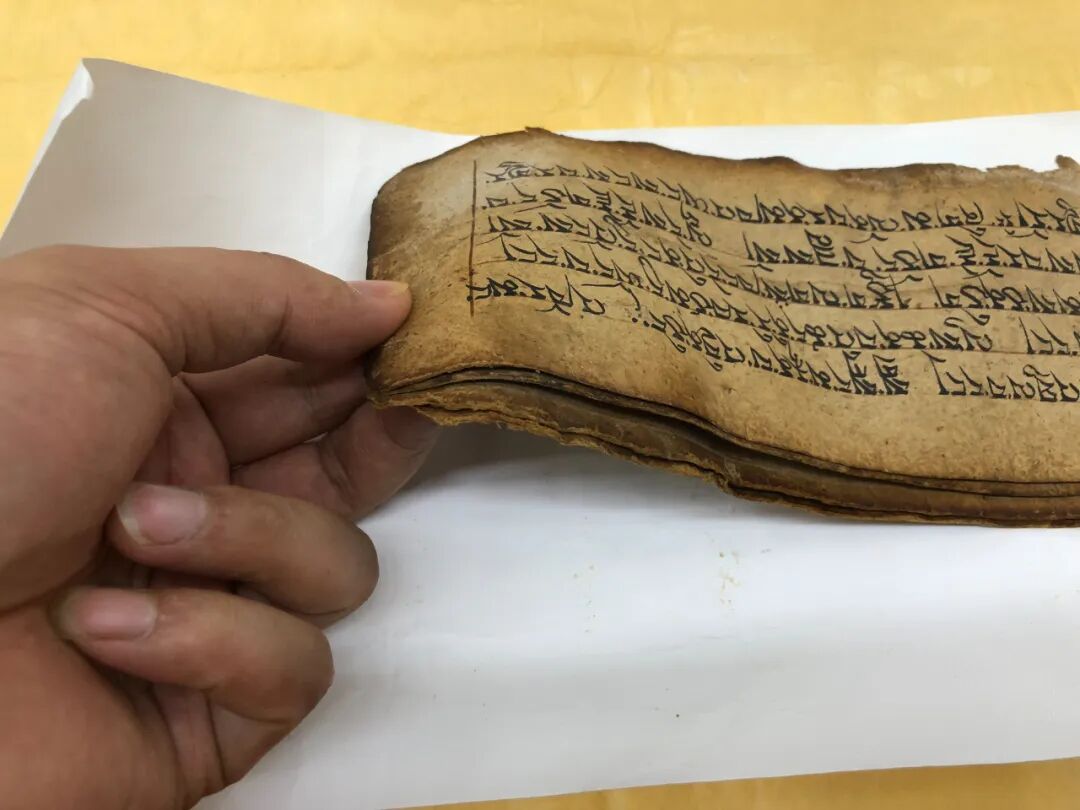

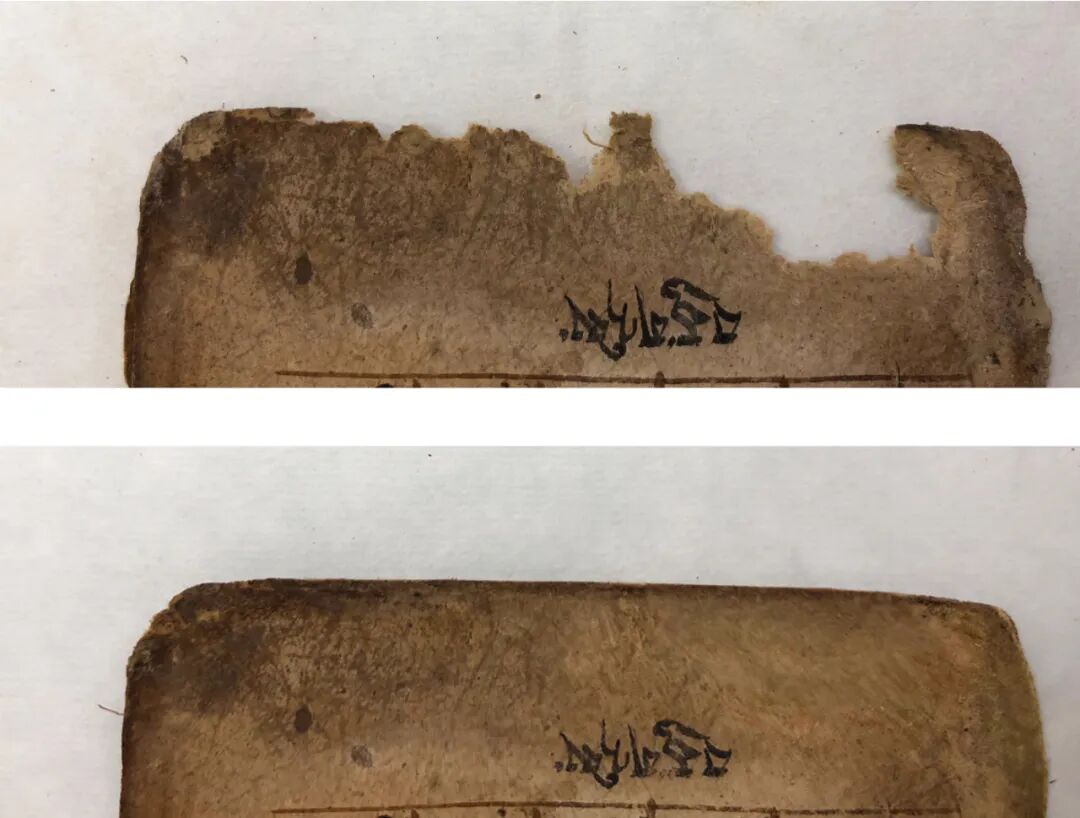

此件梵夹装经书为大乘佛教重要经典之一,全称《能断金刚般若波罗蜜多经》,简称《金刚经》,是西藏博物馆藏二级文物,年代大致为15世纪。因入藏前面临复杂环境,且未得到及时保护,其大部分结构损毁遗失,主要由92张经叶构成,无护经板(图一、图二)。