研究 | 马知遥 林霏阳:非遗的自我发展与可持续路径研究(二)

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-09-28 浏览量:214

二、非遗可持续性发展的新思路

(一)现代设计融入非遗

非遗的保护传承最关键的是传承人,没有传承人的主动承担和积极传承,很难谈发展。然而,传承的可持续性不仅取决于情感认同和责任感,更取决于能否为传承人带来稳定的生计与体面的社会身份。这就意味着,非遗不能仅停留在博物馆式的保存,而必须融入当代生活。现代设计的介入,正是推动非遗回归生活、走向市场的有效路径。

传统非遗大多源自农耕社会,其功能、审美和价值观与当下社会存在一定距离。随着生活方式和消费理念的变化,许多非遗项目逐渐被边缘化,难以满足现代消费者的实际需求与审美期待。此时,现代设计的融入不仅是更新形式,更是一种对非遗进行创造性转化和创新性发展的方式。通过设计赋能,非遗作品可以在保留文化底色的前提下,实现功能性、美观性与当代性之间的平衡。例如,布老虎作为中国传统民俗中的象征性器物,其背后承载着关于生育礼俗、节日辟邪、婚姻祝福等文化语境。正是由于这些深厚的文化积淀,布老虎技艺得以延续至今。近年来,一些传承人尝试将布老虎从传统的稻糠填充,转变为更具实用性和清洁性的棉花、中草药填充物,并将其衍生为儿童书包、保健锤等功能性产品。这种基于现代设计思维的转化,使布老虎不再只是装饰品,而成为具有实际使用价值的生活器物。

布老虎

值得注意的是,设计介入必须守住非遗的核心精神。非遗强调文化的多样性和地域性,如果为了市场而对布老虎进行单一化、同质化生产,就会损害其原本丰富的地方性特征。因此,在推进现代设计融入非遗的过程中,应充分尊重各地非遗项目的原真性和文化语境,避免“标准化”对传统技艺的消解。与此同时,现代设计还可以成为非遗跨界融合的桥梁。部分传承人已开始从博物馆中汲取灵感,例如将洛阳博物馆中的青铜貔貅造型,转化为布艺作品。这种在传统技艺框架下的设计创新,不仅丰富了布老虎的表现形式,也拓展了非遗工艺的文化表达边界。这类设计创新不仅是形式的更新,更是对传统文化精神的再激活。因此,现代设计融入非遗,不是对传统的消解,而是推动非遗在当代语境中重新获得生命力的关键方式。它为传承人带来物质回报和文化尊严,也为非遗打开了通向现代社会的多元路径。

(二)文创反哺非遗

随着文化产业与创意经济的发展,非遗在当代社会中呈现出新的传播与转化趋势。与此同时,非遗与文创的关系也愈发密切。一方面,文创开发需要从非遗中汲取文化内涵与设计灵感;另一方面,非遗的传承也有赖于文创赋予其新的表达形式和市场空间。然而,当前实践中存在一种误区,即在商业逻辑主导下将非遗简化为文化元素的资源库,从而导致其边界模糊、价值被弱化。因此,有必要构建一个可持续发展的机制,使文创能够有效反哺非遗传承,促进二者之间的良性互动。

首先,应当明晰“非遗本体”与“文创衍生品”的基本区别。非遗本体是指那些由特定群体在长期生活实践中形成,并通过师徒关系代际传承下来的技艺与知识体系,它具有高度的文化性、地域性与实践性。而文创衍生品则是在市场机制下,依据现代审美需求和消费取向,对非遗元素进行加工、转化和再设计的产物。它们虽源于非遗,却不等同于非遗本体。混淆两者的界限,可能导致非遗原有的文化逻辑和传承机制遭到破坏。因此,在推动非遗文创融合发展的过程中,必须坚持对非遗核心价值的尊重与保护。

其次,构建有效的反哺路径,是实现非遗与文创协同发展的关键。目前,一些非遗文创项目虽然在市场上取得了商业成功,但其收益未能有效回流至非遗本体及其传承体系。这种现象削弱了传承人的积极性,也难以支撑非遗生态的可持续发展。因此,应当探索多种形式的回馈机制,例如通过设立专项基金、合作分成、项目扶持等方式,将文创开发的部分收益用于支持传承人队伍建设、生产资料保障、传统工艺研究等环节。在此基础上,还可以推动文化企业与非遗代表性传承人、社区建立稳定的合作关系,实现资源共享、利益共享和责任共担。

此外,推动文创反哺非遗,还需多方力量共同参与。非遗传承人是非遗实践的核心,其经验和技艺是文创设计的重要来源,必须保障他们在合作中的主导地位和表达权利。设计团队与企业应在尊重原有文化基础上开展产品开发,避免脱离实际、过度商业化的“创意”偏离原貌。同时,地方政府、行业组织与相关高校也应共同参与,提供政策支持与人才保障,建立项目认证、知识产权保护、市场 监管等制度框架,为非遗与文创融合营造健康发展环境。

总的来看,文创与非遗的关系不是单向的索取与利用,而应是双向互动、互为支撑的合作过程。通过合理的机制设计与多元力量协作,使文创开发不仅在形式上借助非遗,更在结构上回馈非遗,有助于推动传统文化在现代社会中的活态延续。文创不应只是非遗的“装饰”,更应成为非遗生态中的积极组成部分,共同构建面向未来的文化发展格局。

(三)非遗企业彰显活力

将视野转向企业层面,可以发现其在非遗现代化发展中具有重要地位。在长期的调研中我们发现,以家庭作坊式进行传承的非遗项目,通常只是维持基本生计,要想致富还有很长的路要走;而那些获得巨大盈利,已具备自我发展能力的,恰恰是一些老字号的企业,这些企业的一个共同点即经营着非遗项目,通过规模化生产已经让自己的百年非遗产品获得了较大的市场份额。这些百年老字号,比如国家级非遗项目“老美华”布鞋、“狗不理”包子、益德成闻药等,这些老字号企业各个都有不俗的经营业绩,所拥有的非遗项目在企业的现代化管理下也得到了长足发展。令人佩服的是,经过岁月的锤炼,这些非遗在企业中不仅没有走向灭亡,而且发展势头稳健。一些非遗项目明显跟不上时代发展的需要,但非遗企业通过科学化管理,及时调整非遗产品,满足多方面的市场需求。比如老美华的布鞋市场,本来已经渐渐被更为摩登时尚的皮鞋取代,但经过市场调研和现代的设计,老美华布鞋不仅找到了布鞋的消费人群,而且根据现代人生活要求进行了面料和舒适度的调整,重新获得了广大消费者的喜爱。据老美华的经营者介绍,首次尝试通过网络直播方式销售,第一年就获得了7000万元的销售额。尝到了互联网红利后,企业加强产品设计和销售团队的建设,加大了网络直播的投入,企业2024年销售收入达到3亿元。这是非遗企业能够做到的,而一个单打独斗的家庭非遗作坊是无论如何无法达到如此业绩的。

这些非遗企业具有一个共同特征:它们多为历史悠久的老字号。然而,这也引出了一个核心问题:当企业为了市场份额而走向规模化、批量化生产时,非遗所珍视的传统手工性如何得以保全与体现?同样作为老字号的企业,“狗不理”也在不断发展中,改善工作环境,提高包子的品类,尽可能满足多方面消费者的口味,企业也获得了巨大的经济效益和社会效益。为了让企业发展,企业引进了自动化设备,可以严格按照狗不理的配方进行生产,很多包子生产出来后进行冷冻化处理,主要供应全国各地的超市,因为批量化机器生产,所以价格比较亲民。还有一部分是传统手工的包子,按照过去的手工工艺严格执行,产量比较低,价格就相对高一些,主要销往各大酒店。可以看出,非遗企业也在传统和现代的结合中,企图走出一条既能保护传统延续传统,又能在当代生存发展之路。用批量化的生产满足市场需求,获得较好的经济效益,同时养护传统的非遗传承人继续精工细作的手艺。

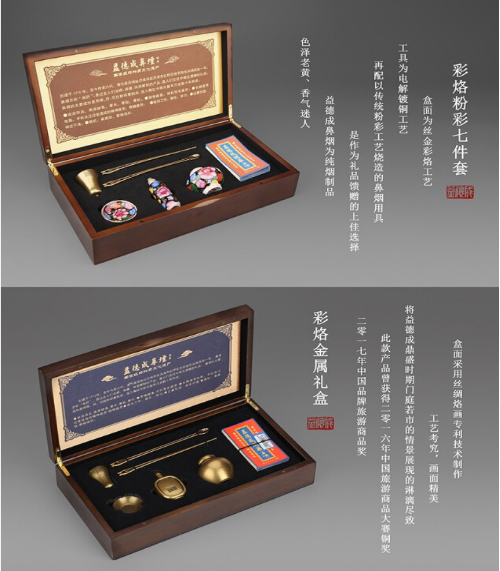

闻药集团的负责人告诉我们,作为百年的非遗项目,鼻烟似乎渐渐已经成为过去式,但其实它在当代人的生活中还有很大的市场。过去鼻烟需要配上精美昂贵的鼻烟壶,似乎这样才能显示出阶层和社会地位。随着时代发展,企业让非遗作为传统文化和保健的需要出现,人人都可以使用闻药(灵活地修订了鼻烟的命名)。轻便的方式携带,方便的方式享用,提神醒脑、保健安眠等功能,都得到了不同程度的开发和弘扬。表面上看,鼻烟完成了从奢侈品到大众保健休闲品的转变,其背后反映的是企业主体为推动非遗项目适应时代,主动迎合市场需求所进行的大胆创新。而这一切的取得都需要强大的企业团队力量。

益德成闻药

(四)非遗互助成为可能

在非遗保护的现实语境中,项目之间的孤立发展往往使得资源分配、市场进入和人才培养面临瓶颈。而非遗项目之间的协同互助,作为一种基层社会自主探索出的实践方式,正逐渐显现出其潜在的现实价值和机制意义。部分非遗项目因契合当代审美或具备较强的市场适应能力,已初步建立了稳定的发展路径;另一些则凭借国家级或省级的认定,获得了一定的政策支持和舆论关注。然而,仍有相当一部分非遗项目因地域偏远、市场狭窄、传承链条断裂等问题面临生存困境。在此背景下,构建非遗项目之间的互助机制,不仅能够优化资源配置,更有助于在实践层面探索非遗保护的多主体合作新模式。

非遗高校研培计划的实施为互助机制的形成提供了有力支撑。自2015年启动以来,该计划为来自全国各地的非遗传承人搭建了集中学习、跨项目交流的平台,强化了横向联系与合作意识。在共同学习与实训的过程中,不同技艺门类的传承人逐步建立起长期联系与合作纽带。一些工艺品类项目如布老虎制作,由于市场订单的扩大,出现了生产能力不足的情况,此时传承人之间通过“订单共享”的方式实现协作,既完成了商业任务,也增强了彼此间的互信基础。更有甚者,部分具有商业头脑的传承人在研培期间分享其成功的经营管理经验,有效启发了其他传承人,促使他们转变传统观念,积极运用电商平台、社交媒体等手段拓展销售渠道。这类由交流产生的互助行为,不仅提升了个体非遗项目的可持续性,也推动了整体非遗生态的网络化、互补化发展。

尤为值得关注的是基层民间在非遗互助方面的自发实践。例如,天津刘家园法鼓会作为国家级非遗项目,在村落整迁后仍保持高度的社区凝聚力与文化传承力。在其发展日渐稳固之际,得知同属天津地区的八蜡庙高跷老会因人员流失、传承断裂濒临解散,法鼓会主动发动社区力量进行援助。通过资金支持和人员培训等形式,原有高跷老会的技艺得以转移至法鼓会年轻成员中,并通过组织结构的整合,由法鼓会会长兼任高跷老会的管理职务,实现了项目的接续与复兴。这一案例展示了非遗项目间的横向联合与文化责任感如何共同作用于遗产保护,形成了一个“以强带弱、以活扶危”的有效路径。

非遗项目之间的互助机制,不应被视为偶发性的个例,而应作为制度设计的重要方向纳入政策视野。从实践层面来看,这种机制能够补足政府扶持之外的社会动能,弥合官方机制覆盖不到的区域与群体。从理论层面分析,非遗互助不仅是一种“技术共享”或“资源协作”,更是一种文化共同体内部责任意识的体现,有助于推动非遗保护从“单项维护”向“群体协同”转变。

天津刘家园法鼓会

作者简介:

马知遥,文学博士,建筑学博士后。天津大学英才教授,国际教育学院教授、学科带头人、建筑学院建筑学博导、马克思主义学院文化遗产保护方向博导。

林霏阳,天津大学建筑学院2024级博士研究生,主要研究方向为非物质文化遗产保护。

责任编辑:张书鹏

文章来源:民间文艺论坛

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会