裁判综述——

“在太行山上”全国彩塑大赛已经连续举办了三届,在新时代通过彩塑这一传统古老的艺术形式转化创新,深入发掘武乡革命老区的抗战题材与革命题材,坚定文化自信的目标。今年的大赛有几个较之往届更为凸显的特点,其一,创作活动水准提升。随着活动的影响力不断扩大,参赛选手的数量不断递增,报名数量上远高于之前的两届,选手的构思创作和现场表现也越来越出色,作品的完成度越来越高。其二,组织管理规范严谨。大赛从活动筹备、作品遴选、现场选址、创作环境、材料准备、过程管理、评审程序、媒体宣发、信息采集等诸多方面已经逐步形成了较为成熟的经验,确保了活动的“公开、公正、公平”。其三,人员构成更加多元。2025年参赛的人员包括国内高等艺术院校的教师、硕博人才、各级工艺美术大师等重量级选手。一方面使得整个创作过程更加精彩,作品的整体质量较高;另一方面也体现出本次活动的吸引力。祝愿“在太行山上”全国彩塑大赛越办越好,并以此为契机,让更多的人了解武乡、了解抗战文化。

赵健磊

中国工艺美术学会彩塑艺术专业委员会副主任

北京工业大学艺术设计学院副教授

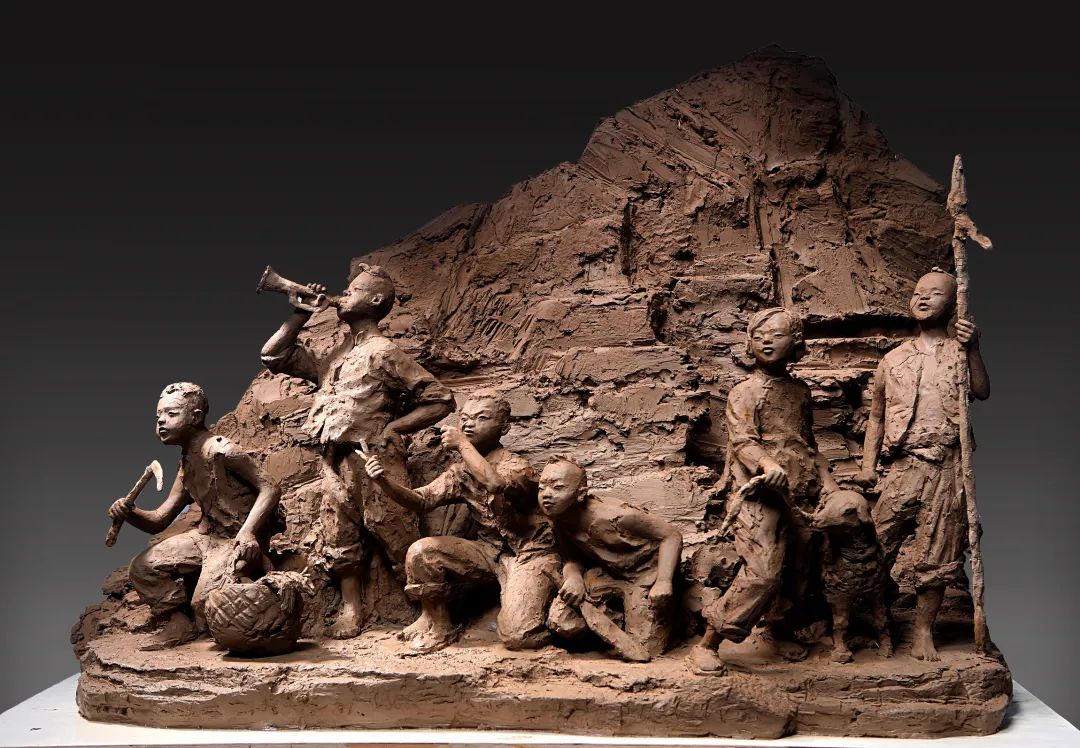

创作理念:作品主体采用动势强烈的群像构图。在浮雕的中心象征性的冲破阻拦的人潮喷薄而出的形式,塑造无数前赴后继军民各界力量紧密凝聚。背后四周的浮雕融入山石或破碎的侵略象征物元素,隐喻侵略者的覆灭与抗战依托的坚实大地,体现人民战争的汪洋大海。作品寓意抗战胜利是全体中华儿女用血肉之躯筑成的历史丰碑。激发观者对历史的敬畏、对先烈的缅怀,以及对和平与民族凝聚力的珍视。参赛感悟:连续举办三年的全国彩塑大赛活动,已经成为业界的盛大活动。活动的举办是对山西彩塑的拓展,让“太行精神”成为了彩塑表达的新课题,激发着更多的人投入创作。这一路走来,“在太行山上”作为全国范围内最重要的红色艺术活动,已经转化为太行精神的物化载体,时代传承。创作理念:作品表现了抗战时期少年儿童团参与抗日作战的情景。孩子们手持简陋的武器,如弹弓、镰刀、红缨枪等,或牵羊送情报等,展现出不屈不挠的斗志和对胜利的渴望。他们或站或蹲,姿态各异,但都透露出坚定和勇敢。背景中的山石象征着他们面对的艰难险阻,而孩子们的团结和勇气则象征着希望和未来。作品通过细腻的泥塑手法,不仅展现了孩子们的纯真和坚韧,也反映了抗战时期全国人民的团结和抗争精神。参赛感悟:本次全国彩塑大赛不仅是一场技艺的盛会,更是艺术心灵的碰撞。我从中获益良多,不仅精进了塑造技法好的,在与众多优秀选手的切磋交流中,感悟传统与创新的交融。感谢大赛提供的宝贵学习与交流平台,衷心祝愿赛事越办越好,未来涌现更多精彩作品。创作理念:作品以纯真的少女形象塑造新时代的接班人。通过细腻的造型语言和富有张力的动态设计,巧妙融合了两个维度的时代叙事:一方面,保留了传统农耕文化中那份质朴的温情与智慧;另一方面,又展现出当代中国在生态保护、可持续发展道路上的蓬勃生机。作品寓意中国少年正以他们的方式,续写着"河清海晏"的现代篇章,承载着对家国未来最美好的祝福。参赛感悟:全国彩塑大赛,以泥土为语、以色彩为歌,共赴一场艺术与山河的对话,其不仅是巧手与智慧的角逐,更是传统与创新的交融。我们以赛为媒,让古老的技艺在当代焕发新生,捏一段太行风骨,塑一卷时代精神。创作理念:作品展现了山西武乡抗日儿童团的形象,武乡抗日儿童团中英雄辈出,比如李爱民,担任儿童团团长。他积极投身抗日工作,站岗放哨、贴标语、捉汉奸、送公粮、护送伤员、宣传抗日等,为掩护抢收庄稼的民兵和乡亲,他挺身而出,被敌人逮捕。作品彰显了少年儿童在抗战中展现出的爱国精神、斗争精神和奉献精神。参赛感悟:站在八路军文化园的彩塑大赛创作大棚现场,看着80组来自全国各地的选手在七天内将灰色黏土塑造成震撼人心的艺术作品,内心充满着对全国选手的敬仰之情,他们用沉积多年的手艺创造出自己心中的太行山抗日烈士的形象。创作理念:作品以1941年太行山反"扫荡"战役为历史背景,塑造了一位急行军中的女八路军战士形象。作品通过刻画八路军战士奔赴战斗的瞬间,诠释了不屈不挠、英勇无畏的抗战精神,激励我们传承红色基因,在新时代继续奋勇前行。作品中粗布军装被山风掀起利落的褶皱,以青春面庞上坚毅的目光与飞扬的短发,展现当时知识女性投身革命的理想光辉。参赛感悟:在“在太行山上”全国彩塑大赛的创作现场,我深刻感受到一种历史与青春的交融与碰撞。年轻一代的我们对革命年代的认知多停留于教科书片段或影视剧演绎,而对历史细节的深度触摸是较为匮乏的。为期三天的革命遗址采风,重走鲁艺来时路,触摸八路军总部土墙的刻痕,于八路军纪念馆聆听历史。让红色基因在青年手中塑造出连绵不绝的流动的生命力。创作理念:作品塑造了中国现代文艺理论家、教育家、革命文艺先驱——沙可夫,在革命圣地播撒文艺火种,以艺术为武器参与革命斗争。作品中他目光望向远方表达了对革命胜利的信念,嘴角微带笑意展现了文艺工作者的亲和力。参赛感悟:很荣幸参加全国彩塑大赛活动,来到厚重历史与红色文化的革命老区,让我与各位优秀参赛选手交流切磋,碰撞出艺术的火花。此次大赛将泥土与色彩化为新时代的语言,是传统技艺与现代工艺的交融,十分感谢组委会搭建的平台,愿我们匠心雕琢,共创彩塑之美。创作理念:作品取材烽火岁月中两个无名的小哨兵,让山石与身影长成同一种倔强的弧度,姐姐绷紧指节,弟弟警觉双眸。当姓名消散于硝烟,那些凝望的身姿却沉入大地的记忆——有人守在史书折页处,以脊梁为碑,刻下比墨迹更深的印记。参赛感悟:脚踏太行山这片英雄的土地,参与大赛活动我深受震撼。最深刻的感悟,是在一个看似寻常的小乡村里,竟蕴藏着如此饱满、炽热的红色文化。在这里,彩塑艺术与红色文化血脉相连,互相滋养。这是一次以艺术致敬历史的旅程,更让我坚信,红色文化的薪火,将在新时代以更多元、更鲜活的姿态,在太行深处、在中华大地上永远传承、熠熠生辉。创作理念:作品以左权将军在头部被弹片击中的最后一刻,脑中浮现出女儿形象和象征新中国希望的五角星为创作元素。其中一米高的左权头像部分以稻草泥材料进行制作,以粗犷的艺术手法展现其壮烈牺牲时的英雄形象,婴儿部分以细腻的棉花泥为材料,凸显左权将军在牺牲前,脑中年幼的左太北在襁褓中安睡的温馨画面。一粗一细所形成的肌理对比,对英雄临终前柔情的一面进行着重刻画。参赛感悟:在参观八路军总部遗址的过程中,听讲解员声情并茂的讲述左权将军的故事,我深受老一辈革命家精神的感动。在大赛创作过程中,受到多位指导老师的指导。感谢大赛的工作人员的辛苦付出,期待大赛越办越好。

责任编辑:孟 曦

统筹核审:张书鹏

文章来源:中国工艺美术学会彩塑艺术专业委员会