编者按:2024年4月至9月,中国工艺美术学会理论专业委员会发起“物质文化与设计研究青年学者优秀论文评议活动”,向全国青年学子公开征集论文。论文评议工作经初评和终评两个环节,评议出优秀论文25篇,其中一等奖5篇,二等奖10篇,三等奖10篇。本期推出的是第三组工艺美术和设计理论三等奖——《艺术生活化的主题性社会实践——波西米亚时尚及知识分子艺术家文化立场的抉择》。全文如下:波西米亚时尚是知识分子艺术家通过另类服饰风格及其着装行为等反主流的外在生活方式,将波西米亚文化多层思想内涵付诸“艺术生活化”的主题性社会实践。一方面,本文对波西米亚时尚三次浪潮的发展历程进行系统梳理与研究,以揭示时尚现象背后的深层文化动因。另一方面,通过分析三次波西米亚时尚浪潮在亚文化与主流文化间的二律背反式的徘徊,本文对其主导者——处于现当代转型期的西方知识分子艺术家的文化立场进行分析。三次时尚浪潮既反映出现当代艺术家们对知识分子特有的思想先锋性、哲学思辨性与文化责任感的持守,也说明他们所倡导的亚文化根本上也是资产阶级文化的一个必要组成部分。

自19世纪初至今,波西米亚时尚之所以能在现当代文化中持续地曲折演进约两百年,是由于其不仅代表一种服饰风格,更是一种植根于波西米亚文化多重内涵之上的复杂审美现象。“波希米亚文化一词内涵包含太多的内容,诸如波西米亚地区、波西米亚人、波西米亚风格、波西米亚生活方式、波西米亚精神等。”[1]波西米亚时尚则堪称是将以上诸多思想内涵付诸“艺术生活化”的主题性社会实践。波西米亚一词源自于法文“La Bohème”,最初是法国人对居住在捷克西部以布拉格为中心的吉普赛人的称呼,十世纪以来北印度的一支原住游牧民吉普赛人逐渐流浪迁徙至欧洲,长期漂泊迁徙的生活培养了吉普赛人“特立独行、放荡不羁的民族性格,也使他们的着装风格自由奇特,凸显着他们浪漫、质朴和奔放的民族性格。”[2]在民族服饰文化基础上,三次波西米亚浪潮又分别赋予了这种时尚具现当代文化意义的三重思想内涵。19世纪初,经历法国大革命和工业革命后,以文人艺术家为首的一批法国先锋知识分子对主流资产阶级追名逐利、思想空乏、流于形式的生活方式与价值观表示鄙夷,他们倡导文学与艺术并为此为生活目标。同时,这批脱离了传统皇权庇护制的文人艺术家游离于资产阶级主流世界之外,多以吉普赛游牧式放浪不羁、贫困潦倒的方式生活在社会底层。1849年诗人缪尔热发表连载小说《波希米亚人:巴黎拉丁区文人生活场景》即提出:“波西米亚是艺术之邦,是人文学科的起源,是神的殿堂,是灵魂的归所。”[3]该书一经出版即在法国文化界引起巨大反响,这些社会底层的法国知识分子开始被世人关注,并在西方文化界掀起了一场对吉普赛游牧式自由生活方式的崇尚和效仿。以此为标志,19世纪的西方文人艺术家以“波西米亚人”自称,它“被当作一个普遍形容词,和不同的艺术、学术社群产生关联,用来喻指那些与传统常规生活方式不同,追求自由、创新,生活放浪不羁的年轻艺术家文人。”[4]自此,波西米亚与知识分子族群及文学艺术领域紧密勾连在一起,并以各种姿态先后延伸到浪漫主义、象征主义、唯美主义、先锋派、垮掉的一代等西方现当代文艺思潮中,并在20世纪60年代与嬉皮士运动汇流,参与到一场以青年知识分子和文人艺术家为先锋力量的青年亚文化运动中,表现为离经叛道的先锋观念和行为方式,其呈现的时尚形式也成为青年知识分子反主流文化的视觉符号。21世纪商业与传媒的发展模糊了全球与地区、主流与边缘、虚拟与现实的间隙,也促使知识分子不再以政治反抗、叛逆生活等传统形式表达对主流文化的挑战与不满,曾代表反主流文化的波西米亚也开始与代表资产阶级主流文化的“布尔乔亚”汇流,形成具后现代主义思辨性的新型亚文化阶层“布波族”。虽然波西米亚亚文化时尚与反主流思想在向主流文化靠拢,但其审美现代性的思辨价值却在历史与文化的流变中一次次被演绎和推崇,并带给后人力量。总之,从代表源自东方少数族裔的自由不羁到反主流思想的知识分子艺术家的批判审思,再从青年亚文化运动的先锋思想与反叛行为到布波族亚文化的思辨与探索,波西米亚文化经历了从古典文化到现代文化的沿革、东方文化与西方文化的杂糅、亚文化与主流文化的碰撞,“其发展历程堪称是一个触摸现代西方艺术精神世界核心范畴的艺术文化运动”,[5]因此由其内核衍生出的时尚艺术必深富美学价值与文化启示。另一个值得关注的问题是波西米亚文化的主角:知识分子艺术家。波西米亚文化牵扯众多文艺名人,以波德莱尔、缪尔热为代表,包括戈蒂耶、魏尔伦、兰波、阿波利奈尔、布鲁诺、毕加索、本雅明、金斯堡、凯鲁亚克、阿波利奈尔等。[5]知识分子艺术家是波西米亚文化的主导者。生活在社会底层但接受高雅艺术熏陶的知识分子艺术家们往往以波西米亚式的反主流着装方式与生活行为论证生活与艺术间的关系。德国文化评论家海尔默·克鲁泽(Helmut Kreuzer)就曾将波希米亚定义为: “一种知识分子的亚文化,特别是处于布尔乔亚经济秩序之中的一种亚文化;它由那些行动和企图主要体现在文学、艺术或是音乐方面、行为与态度表现为非中产阶级或是反中产阶级的边缘群体所组成。”[6]克鲁泽的定义指出波希米亚最重要的性质:一种知识分子艺术家的亚文化。[7]由此牵涉出波西米亚时尚研究的双重价值:第一,对时尚亚文化的研究。虽然包括时尚着装在内的波西米亚生活范式从属于边缘群体,是为少数人所信奉和执行的亚文化,“但亚文化对整个社会的反作用力也不容忽视,如何处理好当下以及未来一段时间内亚文化与主流文化之间的关系,是考验一个社会包容能力与政府引导能力的重要标尺。”[8]第二,以知识分子艺术家为主体的时尚文化研究,及对知识分子艺术家文化立场的关照。波西米亚之所以能够孕育培养出其特定的时尚文化,社会学家迪克·海布迪基(Dick Hebdige)给出答案,他称波西米亚这类运动为“震惊性亚文化”,并认为它的决定性特征是通过“风格”来赋予物体、姿态和日常实践以显著意义的能力。[9]因此,可以进一步说,波西米亚时尚是知识分子艺术家通过另类服饰风格及其着装行为等反主流的外在生活方式,将波西米亚思想付诸“艺术生活化”的主题性社会实践。波西米亚时尚就是作为社会先锋文化力量的知识分子艺术家的生活价值观与艺术审美观的映射,是他们在主流文化与亚文化之间的立场抉择。在中国,“虽然波西米亚文化早在五四时期就进入中国知识分子的视野,以田汉为代表的南国剧社创作显示,他们对“波希米亚”这一概念已有相当的认知。但在战乱频仍、先锋主义艺术生存空间日益逼仄的社会情势下,“波希米亚”这一概念几近湮没无闻。”[10]直至20世纪80年代后,随着中国社会的开放和转型,“波西米亚”这一概念才再次流入国人视野。21世纪以来,以陆启宏、卫华为代表的现当代研究者对波西米亚及相关研究做了大量拓荒工作,甚至将波西米亚与圆明园画家村、三里屯酒吧街、798艺术空间、朋克嬉皮运动等中国城市的先锋艺术景观联系在一起做了大量在地性文化研究,奠定了国内相关主题的研究基础。但其研究在国内仍显薄弱,特别是从时尚角度对波西米亚的研究目前尚存两个重要问题:一是对波西米亚时尚文化内涵与发展历程的认识混沌模糊,其仍是一个“语焉不详、模糊而富于魅力的概念”。[4]特别是对波西米亚时尚主体人物——持先锋思想的知识分子艺术家的身份主体与文化立场缺乏历史性的纵向关照与逻辑把握,当然,这与波西米亚时尚人物的身份主体不断裂变扩张,其时尚精神的要义不断滋生分裂不无关系。二是研究内容多从流行元素与服饰风格等现象学层面展开描述性分析,缺乏美学与社会思想层面的深度挖掘。这些现存问题为本文的研究提供了学术空间。二、第一次波西米亚时尚浪潮与“为艺术而艺术”的呼召将源于古老东方地区吉普赛民族的波西米亚精神与现当代知识分子艺术家及其思想勾连在一起的关键词是“流浪与放逐”,这是19世纪在法国巴黎拉丁贫民区生活的底层知识分子与吉普赛人共同的精神体验。首先,市场经济的放逐。18世纪末,传统的文人庇护制随封建皇权一同覆灭后,大批从事文艺研究与创作的西方知识分子被抛入到资本主义市场经济中,在获得巨大自由创作空间的同时,他们也落入市场竞争的残酷与恐慌之中。作为首批接受资本主义市场经济洗礼的知识分子,他们不得不成为在现代早期激变的文化洪流中努力生存的流浪者。其次,思想信仰的流浪。宗教改革与启蒙运动反复冲击基督教在西方的地位,知识分子的精神情感逐步蜕变,他们从权威信仰的影响下获得解放的同时,也因被逐出精神伊甸园而感受到灵魂的放逐。再次,对现实与理想间落差的逃离。高雅知识的接触、文艺理想的追求与现实落魄生活间的巨大落差使知识分子产生了浓重的超脱逃离情绪,通过灵魂的流浪与放逐,他们在初期资本主义的现代主义文化中力图寻觅一个能够使身心情思归一的家。于是,吉普赛人独特的生活方式与生存智慧“与19世纪欧洲文人艺术世界结缘,成为浪漫主义演绎为波西米亚文化现象的结构性环节。”[5]自称“波西米亚人”的知识分子以特立独行的生活方式、夸张的言行举止与奇异的着装风格展示其身份与思想主张,他们“将此种生活方式与先锋派的艺术创作合二为一”,[11]“当波西米亚知识分子将目光收敛于自身之上,将他们的乌托邦冲动转化为个人魅力的追求,向世人展示一个“艺术化”的新人时,这种生活的艺术化实际上表现出两种关怀向度:对艺术的关注,和对生活的关注。”[4]因此,服饰成为波西米亚人以生活践行艺术的途径,他们特立独行的着装风格引得社会各阶层人士的关注与效仿,并很快与“纨绔主义”时尚风潮汇流。18世纪晚期出现的纨绔主义(Dandyism)一词来自英文Dandy,意为纨绔子,浪荡子,花花公子。《牛津英语词典》对Dandy的解释为:过分关注外表与时尚的男性。①由此衍生出的纨绔主义则指代优雅时髦、注重服饰着装品味的纨绔作风、趣味与审美格调。纨绔主义发源于英国,纨绔主义者多为出身于中产阶级家庭的知识分子,他们受过良好教育并极为重视外表(图1)。至19世纪30年代,波西米亚文化与纨绔主义汇流,“具有反叛性的艺术家、诗人、巴黎波西米亚的作家,他们接受了带有纨绔风格的服饰和傲慢的态度,他们基于对波尔乔亚社会的反抗和对自己身为艺术家的优越感的忠实,创立了一种新的波西米亚贵族”,[12]一种精神层面的时尚新贵。纨绔主义时尚是先锋知识分子践行“为艺术而生活”之信条的途径,“就像画家在画布上反映他的思想一样,纨绔子以自己这面镜子反映自己。”[12]在贵族奢华炫耀的服饰风格式微,而资产阶级服饰审美趣味又过于功利和单薄的背景下,纨绔主义在新旧服饰时尚审美过度间形成独特风格,他们在“平民中扮演贵族,在贵族社会中又是平民”[13]“花花公子”乔治·布莱恩·布鲁梅尔(George Bryan Brummel,1778-1840)是纨绔主义时尚最著名的代表人物,他的服饰以精致文雅著称,并通过服饰将生活转化为艺术作品,“在19世纪早期发展起来的布鲁梅尔的纨绔主义,通过对无可争辩的生活方式的建构,来强调自己特殊的优越地位。他们通过对大众的轻蔑,以及在服饰、行为举止、个人嗜好甚至家具陈设等方面的优越性等所有我们今天称之为生活方式的东西,来炫耀自己。”[14]布鲁梅尔通常上衣穿着紧身贴体的流线型燕尾服,以清爽整洁的白色亚麻布制作男装衬衫,搭配紧身棕黄色马裤,足蹬高筒长靴,头戴高筒礼帽,通身服装体现男性紧致而富张力的线条(图2)。通过考究的剪裁与简约的造型,他力图通过服装塑造和追求古希腊男性近乎完美的身体比例。在风格上则将优雅与简约结合在一起,追求古典主义建筑般的庄重凝练。细观布鲁梅尔的存世肖像与雕塑作品(图3),我们还能体味到他着装时傲慢自居的姿态。他树立的这种着装样式不仅奠定了现代男装的雏形,而且塑造了一种崭新的时尚品味与约束伦理。“撰写布鲁梅尔传记的巴贝·德·奥哈维利(Barbey d’Aurevilly)使纨绔主义知识化,他给纨绔主义一个定义,这一定义很快被法国艺术家作为自己核心的概念:反粗俗。”[12]如果说以布鲁梅尔为代表的纨绔主义服饰体现的是波西米亚精神超然的优越感,那么,夏尔·波德莱尔(Charles Baudelaire)的服饰则代表波西米亚的浪漫、不羁与民主。纨绔主义在法国与浪漫主义融为一体,成为法国知识分子自身内在完美性的外在体现。虽然经济拮据,但精神世界如同贵族般富足的波德莱尔将其终生鄙视世俗观念、冷漠高傲的波西米亚式反叛精神融入服饰,他以黑色贯通着装,从礼帽到挺括的外套,从硬挺的领带到铮亮的皮鞋皆为一尘不染的黑色(图4),克制而严肃的黑色象征着精神上的冷静和超然,“波德莱尔认为黑色是哀悼时代最合适的颜色,并且可以像传福音的人潜入《圣经》一样潜入这个时代。”[12]波德莱尔认为:“与许多头脑简单者的想象相反,纨绔主义不仅是那种对衣着和高雅物品的过分挑剔。……纨绔主义在某些方面近似于纯精神追求或斯多葛主义(The Stoics)②,其具有对立和反抗的特征,表明人们最引以为傲的东西以及现代人中极其罕见的那种对抗和消灭猥琐的欲求。这就是在你的纨绔之心里的高傲之源。这种高傲是一种特别的态度,甚至在其冷漠背后也带有攻击性。”[15]波德莱尔道破了纨绔主义与波西米亚精神内在链接的本质:对世俗的反抗对立性、知识分子的精神优越性与为艺术而艺术的纯粹性。当纨绔主义在英国回潮后,以奥斯卡·王尔德(Oscar Wilder)为首,包括奥格侬·斯威伯纳(Algernon Swinburne)、沃尔特·佩特(Walter Pater)、西蒙斯·亚瑟(Arthur Symons)等在内的知识分子将“为艺术而艺术”的唯美主义思想赋予到文艺创作中,并使包括服装在内的生活升华为艺术。以王尔德为例,其纨绔主义着装风格体现为历史颓废主义元素的运用:圆形小帽、翻驳领紧身西装、配丝袜的及膝马裤和镶蝴蝶结的黑色漆皮鞋,以及他所摆出的纨绔子般的桀骜姿态(图5)。

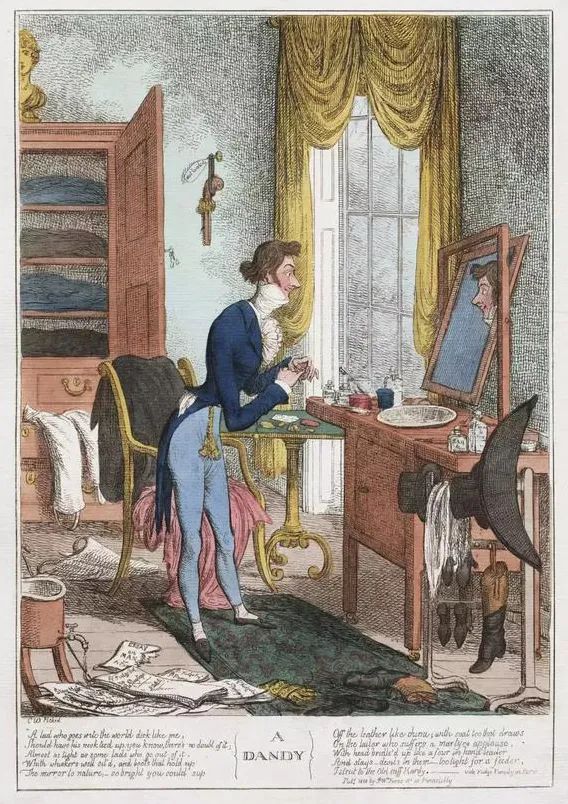

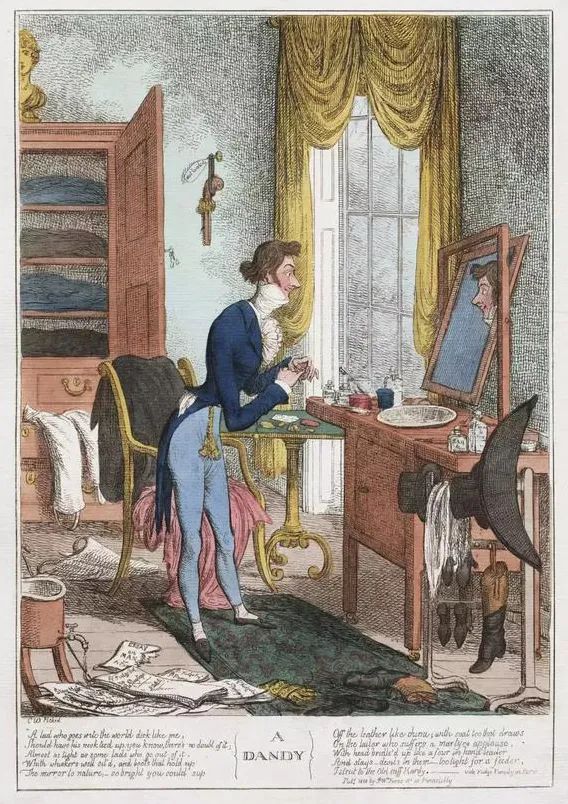

图1 19世纪50年代英国时装版画中描绘的纨绔子

图2 乔治·布莱恩·布鲁梅尔漫画 George Bryan Brummell 理查德·戴顿(Richard Dighton)作于1805年

图3 伦敦本杰明街上的乔治·布莱恩·布鲁梅尔雕像

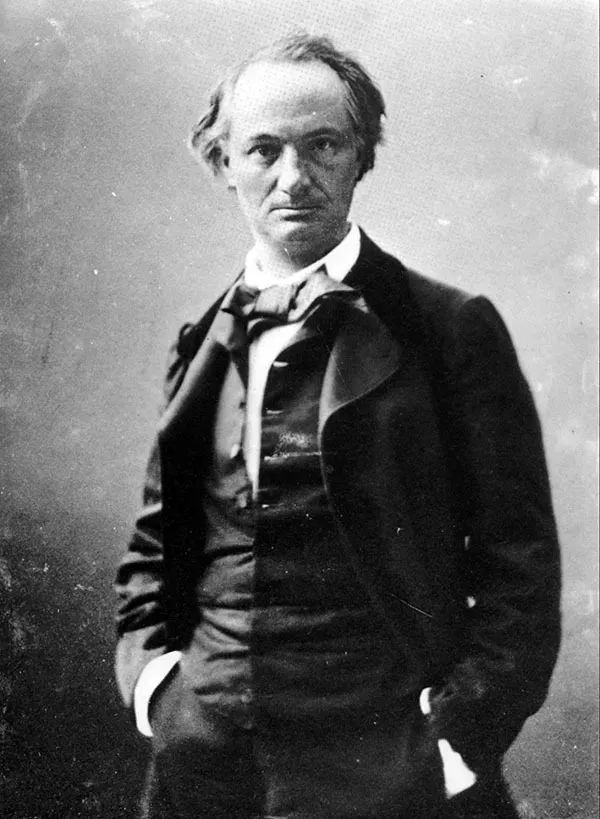

图4 夏尔·波德莱尔肖像照

图5 奥斯卡·王尔德肖像照

总之,19世纪知识分子艺术家们形神兼备的波西米亚作风将艺术服务与教堂与宫廷的传统角色中解放出来,使艺术“从精神意义的审美追求逐渐变形为一种艺术化生活作风实践的时尚潮流。”[4]被知识分子赋予强大艺术与文化内核的这股亚文化时尚潮流很快受到大众的追捧和效仿,其样式风格影响至今。例如,至今尚在欧美军服中流行的,缀有双排铜扣的海军燕尾服套装(图6)即直接源自布鲁梅尔的服装风格。从审美风格上来看,19世纪的波西米亚时尚是现代主义初期亚文化中最古典文雅的形式。虽以反叛和超越资产阶级时尚为初衷,波西米亚时尚却通过艺术为生活赋能而开创和引领了另一种时尚。恰如布尔迪厄所述:波希米亚放荡不羁的生活方式就是19世纪艺术市场化条件下,艺术家们重新建立艺术场域和确立社会地位的一种策略。[1]19世纪的知识分子艺术家已然成为新时尚潮流的主宰者,他们倡导的的反主流思想与亚文化时尚成为20世纪所有青年亚文化运动的精神先驱。

图6 英国海军军礼服上衣

作者简介:宋炀,北京服装学院长聘教授,CSSCI核刊《艺术设计研究》执行副主编,研究方向:中外时尚文化、丝绸之路跨文化交流、中外设计史。

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会