观点 | 尚刚:不能把艺术史做成现存实物的历史——从唐代诗文与工艺美术谈起

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-11-08 浏览量:99

中国工艺美术史研究曾长期逡巡不前。原因自有种种,其中,很关键的一个就是文献史料的搜集、整理工作没有充分展开。诗文占了古代文献的很大比重,它就是一个被长期忽视的宝藏。在系统利用诗文讨论工艺美术方面,我曾做过一些尝试。下面拟以唐代为例,说明诗文的工艺美术史料价值。

中国古代,有大批丝绸服装用于国家仪典,它们的装饰都有固定的程式。在我讨论隋唐五代丝绸装饰主题演进时,没有把它们包括在内。讨论中,共征引文献62 则,其中,50 则出自《全唐诗》,7 则出自《全唐文》。

从诗文里,可以清晰地看出:隋和初唐装饰主题多系走兽和飞禽,间或有狩猎图像,尽管对花卉纹样也有报道,但它们大多以辅纹的形式出现;盛唐,走兽减少,禽鸟数量大增,花卉和几何纹样大量成为主题;中晚唐和五代的情况相似,走兽纹所占比重还在降低,而禽鸟和花卉已成主流,花卉的种类不断增多,地位在逐渐上升。若以诗文对证各地不同材质的考古收获及传世品,丝绸装饰主题演进的轨迹还能看得更加清晰。

如果弃用诗文,得到这个认识很难想象。尤其是诗文提供的是文明中心区的资料,工艺美术品又主要出产在这里,因此,对于讨论全中国的工艺美术,诗文的史料价值绝不亚于得自边陲的考古资料。

1. 宝相花纹锦摹绘图

“瑞锦”一词确实屡见于唐代文献,但梳理文献之后便会发现,瑞锦之“瑞”,指的是祥瑞,被文献点明的题材主要是盘龙、鸾凤、麒麟、狮子、天马、辟邪、孔雀、仙鹤等祥禽瑞兽,也包含少量有吉祥含义的花卉。当然,这个认识主要得自《历代名画记》卷10《窦师纶》条、《唐大诏令集》卷109《禁大花绫锦等敕》、《册府元龟》卷170《帝王部·来远》等。不过,唐代诗文已经足以解说“瑞锦”的装饰主题,如杜甫诗中的“花罗封蛱蝶,瑞锦送麒麟”(《奉和严中丞西城晚眺十韵》,《全唐诗》卷227);温庭筠诗中的“天犀压断朱鼹鼠,瑞锦惊飞金凤凰”(《醉歌》,《全唐诗》卷576);佚名诗中的“千花开瑞锦,香扑美人车”(《浣纱女》,《全唐诗》卷27);李峤文中的“跪开缄题,伏视纹彩。烂若朝霞之初起,灿如春花之竞发(《为武攸暨谢赐锦表》,《全唐文》卷246)。显然,瑞锦之“瑞”,仅指题材,并不涉及纹样的结构。

干文物在当年会有不同定名。

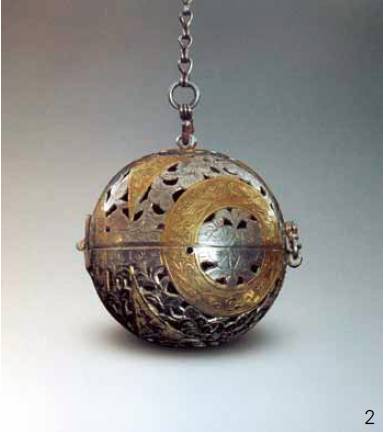

2. 法门寺小香囊

比如香囊,通常是随身携带的熏香器具,但唐诗还记录了它的暖手功能,白居易“拂胸轻粉絮,暖手小香囊”(《江南喜逢萧九彻》,《全唐诗》卷462)的诗句就把这个功能明确点出。应该特别留意的是,记录香囊也被用于暖手的文献仅此一例。考虑到香囊内置香火和自身的金属材质利于导热,白诗的记录应当可信。已知打造香囊的作坊目前仅知少府监中尚署,而按《唐六典》卷22 的记载,中尚署进香囊在寒冷的腊日(十二月初八),这样,香囊的暖手用途就被凿实了。

法门寺地宫出土了一只金花银结条笼(图3),华美精致,故而备受关注。在两位著名专家的导引下,研究者常说,它用来烘焙茶,或者贮存茶饼。因为出土在佛教寺院,而僧人与茶事的关系历来密切,故结条笼子的这种用法自然于理有据。不过,当年的诗文却另有说法。杜甫《往在》诗云:“赤墀樱桃枝,隐映银丝笼”(《全唐诗》卷222)。令狐楚的《进金花银樱桃笼等状》说得更明白:“伏以首夏清和,含桃香熟。每闻采撷,须有提携。以其鲜红,宜此洁白”(《全唐文》卷542)。已知描述结条银笼的唐代文献仅此两则,它们异口同声,都说这种笼子是采摘、提携樱桃的容器。

3. 法门寺金花银结条笼

因此,虽然不能说结条笼子不能被用来烘焙茶或贮存茶饼,但采摘、提携樱桃起码是它当年的主要用途。这全是诗文提供的知识。如果联系到当年的好尚,采摘、提携樱桃的用途还有特殊的文化背景。“唐人好色”,银丝笼上编金丝花,已经华美异常,再内置红樱桃,红樱桃还难免配绿叶,这个色彩效果真可谓华美绝伦了。而“唐人好色”的文献证明也大多来自诗文。

四、主要知识来源

从文献的角度讲,对于绝大多数古代工艺美术品类,全面的知识要靠多则记载获得。不过,史料价值还有高低之分,而一些诗文则具有很高的价值,是基本的史料。

杜甫久享“诗史”之誉,但对于讨论工艺美术,更有史料价值的是白居易诗。在《隋唐五代工艺美术史》的史料简编里,编入诗歌191 首,其中,竟有29 首为白诗。此外,还编入白文三篇。白居易诗歌里,《缭绫》《红线毯》《百炼镜》(《全唐诗》卷427)的工艺美术史料价值最高。它们都出自“不为文而作”“其辞质而径”“其事核而实”的《新乐府》,都是今日了解这三个品类的基本文献史料。如果说,缭绫和百炼镜还有较多的其他文献与实物可做补充,那么,讨论红线毯就必须大抵依靠白诗了。诗中说到了红线毯巨大的尺幅,描写了其柔软厚重,提示毯上有花纹,记录了每平方丈用丝的数量,叙述了宣州进毯的具体时间。倘若没有这首白诗,关于红线毯,今人只能猜测了。

库路真——唐代的襄阳出产一种著名的漆器,名曰“库路真”。库路真,还有“库路贞”“库露真”的同音的两种异写,由此可知,它是个音译的外来语词。尽管《唐六典》《通典》《元和郡县图志》《新唐书》里的土贡资料都记录过它,但统统语焉不详。所幸,还有皮日休的《诮虚器》诗(《全唐诗》卷608)。诗云:“襄阳做髹器,中有库露真。持以遗北虏,绐云生有神。每岁走其使,所费如云屯。吾闻古圣王,修德来远人。未闻做巧诈,用欺禽兽君。吾道尚如此,戎心安足云。如何汉宣帝,却得呼韩臣。”虽然皮诗也欠具体,但依然令关于库路真的知识大大拓展。

据皮诗,库路真是种很华丽、糜费很多,而又不大耐用的漆器,被帝王用来馈赠西北少数民族领袖。这应当也为寻找实物提供了线索。1945 年,阎文儒先生在甘肃武威发掘到吐谷浑王子慕容曦光墓(738 年)和出降吐谷浑的金城县主墓(719 年),获得了银平脱的漆碗和金平脱的马鞍。由于墓主人都与西北民族首领密切相关,金银平脱漆器也极华美,还靡费巨大,且不很耐用,这些都与皮诗的描述吻合。因此,可以判断,金银平脱漆器就是当年的库路真。

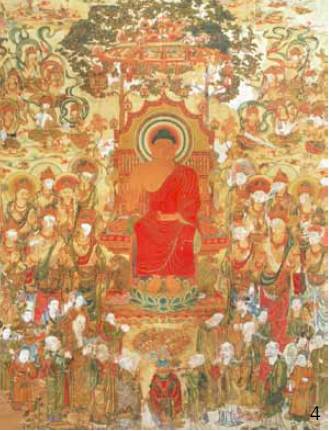

工艺美术现象通常要靠多则文献获取知识,其中,诗文发挥的作用往往极大。比如刺绣佛像,其文献史料就大多来自诗文,仅只《全唐文》,就有几十篇。当然,由于它们大多仅只笼统赞美,虽展现了绣造的兴盛,但未做具体描述,因而没有进入《隋唐五代工艺美术史》的史料简编。不过,收入的5 则十分重要,或者反映了绣像之风由皇家引领,或者记录了刺绣者的姓氏、姓名,而在中国工艺美术史上,绝大多数能工巧匠的姓名早已湮灭无闻。

4. 奈良唐绣像

之所以说到绣像,是因为它在刺绣史上有重大意义。有唐一代,佛教大盛。佛教讲究供养,于是,绣像就成了善男信女的功德大事(图4)。做功德须精细,越精细才越见诚心,绣像要竭力完美地表现法相的尊严,以至西天乐土的盛况,这就催生出刺绣的新针法。中国以前的针法大抵是辫绣,但只凭短针相接,色彩一定滞涩,形象一定呆板。大约在中唐,创造出平绣法(图5)。它以细密的绒线往复交接,既可使线条光润平滑,又能令色彩浓淡相宜,更适于大面积地表现形象。平绣法的出现引来了中国刺绣的革命性进步,以后的针分翰墨之长,线夺丹青之美,令中国刺绣名扬四海。而其基础的奠定却是在唐,起因就是绣像。

5. 大英博物馆唐绣

6. 长沙窑彩绘执壶

唐代的香囊在今日声名赫赫,不过,为人熟悉的仅是银制品,但是在唐代,最著名的一只香囊却是丝绸制品。它是杨贵妃自缢时佩带的那只,被载入《旧唐书·杨贵妃传》。或许因为当代学人对金属香囊闻见太多,故杨妃香囊也被误判为金属制品。可惜,唐人的说法不同。已知关于它的最早文献是张祜的一首七绝,赋诗之时,去杨妃自缢尚不足百年。诗称:“蹙金妃子小花囊,销耗胸前结旧香。难为君王重解得,一生遗恨系心肠”(《太真香囊子》,《全唐诗》卷511)。诗中的“蹙金”,已经说清质地。蹙金是装饰丝绸的一种刺绣做法,即把捻金线盘钉在绣地上以为花纹。晚唐的蹙金绣已经出土于法门寺地宫(图7),而在当年的文献里,“蹙金”也屡见不鲜,仍无一不是在说刺绣。如杜甫的名篇《丽人行》便有句云:“绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟”(《全唐诗》卷25)。

7. 法门寺蹙金小袈裟

有心人都会同意,不能把艺术史做成现存实物的历史。因此,对于那些已无实物对证的艺术现象,现存唯一的文献史料就显得更加珍贵。

尚刚,中国工艺美术学会学术委员会委员,清华大学美术学院艺术史系教授、博士生导师。

责任编辑:张书鹏

文章来源:《装饰》杂志

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会