观点 | 顾群业等:叙事驱动的文化语料构建与应用范式研究——以山东工艺美术学院工艺美术语料库为例

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-09-09 浏览量:471

借助叙事学理论,结合山东工艺美术学院在文化“两创”领域的实践案例,探索工艺美术语料库构建与应用的传统文化创新范式。该范式通过三级语义解析、跨模态数据对齐、语境关联及敏感约束机制,实现隐性知识的显性表达和文化元素的精准、具象传达。基于“文化本体—技术载体—应用事体”的架构,构建文生图创作应用模型、多语种文化对齐语言模型,形成了“叙事驱动、技术赋能、应用闭环”的协同模式,不仅为人工智能时代的文化“两创”提供了方法论支持,也为科技理性与价值理性平衡以及文化数据治理和利用提供了可行路径。

一、引言

工艺美术是我国自古及今传承不息的造物文化,是中华民族文化基因的物化载体,承载着技艺逻辑、历史语境与文化语义三重价值。从技艺层面来看,每一件工艺品都蕴含精妙的传统工艺,历经一代又一代的传承与创新,是匠人智慧与心血的具象化;从历史维度来看,工艺美术是中华民族智慧的结晶,是中国历史长河中文明发展的见证者,不同时期的工艺作品都带有鲜明的时代烙印,映照出了当下社会的政治、经济、文化特征①;从文化语义角度来看,这些工艺品融合了中华民族的哲学思想、审美观念、民俗信仰等多种文化元素。

然而,在全球化进程加速与数智技术迭代的双重冲击下,工艺美术等中华传统工艺正在面临文化基因代际传承阻滞、转化利用文化表征失真、产业化进程中创造性转化动能不足等多重困境。年轻一代对传统技艺了解不足,更无传习途径。再加上许多传统工艺文化符号在现代社会中失去了原有语境,导致缺乏应用场景、创新乏力。一方面部分传统工艺从业者受传统观念束缚,习惯于遵循旧制和样式,缺乏创新意识和能力②,另一方面,传统工艺在数智化和科技化改造升级方面进展缓慢,导致其教育传承与产业转化效能受限。

2022年以来,生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence,GAI)技术迅速崛起,凭借数据驱动的强大学习能力和跨模态的创造性生成技术,为工艺美术的数智化转型开辟了新路径,但技术赋能与文化传承的深度融合仍面临文化理解、人机协同与伦理适配等核心瓶颈。其一,语料库建设停留于“数据堆砌”阶段,缺乏对文化本体的叙事化重构。数据作为人工智能学习和生成内容的重要基础,其质量直接影响着大模型生成内容的应用效果③。目前大部分传统语料库的建设只是将图片、文字描述等简单地收集和存储在一起,缺乏系统性的整理和深度的关联、挖掘,故而导致人工智能模型在学习过程中,只能获取到表面的信息,无法真正理解工艺美术等传统工艺所承载的深厚文化底蕴,生成内容缺乏灵魂,难以生动展现作品背后的文化内涵。其二,跨模态数据语义割裂,制约了传统工艺语料的创新应用。工艺美术等传统工艺数据常以不同模态存在和存储,例如,图像数据展示了工艺作品的外观,呈现了直观的视觉效果,文本数据描述了文化寓意和内涵,视频数据展示了制作工艺,这些多模态数据相辅相成,能够从不同维度共同解释一件工艺品。但在目前,不同模态的数据之间存在较大程度的割裂,缺乏有效的关联和交互,这种割裂使得人工智能在处理跨模态数据时无法提供全面支持,限制了模型生成在形式和内容上的创新。其三,人工智能生成内容(Artificial Intelligence Generative Content,AIGC)的版权与伦理风险亟待解决。AIGC通过学习大量已有的数据来生成新的内容,其生成的结果极有可能与现有工艺美术作品存在较大相似度,侵犯原创者的知识产权。此外,如果缺乏合理的策略进行限制,生成的内容可能会违背普适价值观和公序良俗,对意识形态和社会文化造成不良影响。

针对上述问题,山东工艺美术学院以工艺美术语料库的构建与应用为切入点,创新性地提出了以叙事学为核心的文化语料库构建模式,运用三级语义解析体系,对工艺美术所蕴含的丰富语义进行层层剖析,深入挖掘其内在的逻辑与文化价值。同时,结合动态语境建模,充分考虑到不同情境下工艺美术的表现形式与意义变化,探索工艺美术数智化转型与应用的创新路径。

二、叙事学理论指导下的语料库构建逻辑

(一)数据与叙事的耦合机制

叙事学理论强调“主体—情节—场景—受众”四要素的协同作用,工艺美术作为文化叙事的物质载体,其语料构建可以通过“人-技-物-境”的系统关联实现从数据聚合到语义编织的范式转向。以山东工艺美术学院建立的“胶东剪纸语料库”为例,研究团队整合口述史、工艺流程图及《中国民间剪纸集成》典籍文本,将剪纸纹样解析为三级语义网络:

1.表层语义(物理属性):聚焦纹样的视觉元素和形式特征,如纹样轮廓、色彩配比、材质特征;

2.中层语义(文化寓意):揭示纹样承载的文化象征和内涵,如春节窗花带有祈福等吉祥寓意,“桃”被视为长寿的象征;

3.深层语义(叙事关联):纹样背后呈现的是地区文化与情感寄托。胶东剪纸是胶东文化认同的视觉符号,体现了当地人对美好生活的向往。例如在《海阳县志》记载,在清朝中晚期,海阳剪纸在民间广为流传,农民使用剪刀、刻刀等工具剪出窗花、喜花、灯花纹样,以此表达对亲人的祝福和对节日庆典的喜悦情感。

通过三级语义结构化解析,基于语料库图文对齐训练的大模型能够准确识别纹样图案并精确分析其叙事结构。例如大模型可以识别“鱼戏莲”纹样的图案,并认为该图案是陕北民间象征爱情的题材,常用于婚礼仪式,从而避免了大模型在实际应用过程中生成与传统文化逻辑相悖的设计方案。

表1 语料库建构逻辑表

语义层级 | 数据维度 | 技术实现路径 | 文化校验案例 |

表层 | 形态、色彩、材质 | YOLOv8④图像分割 | 检测剪纸纹样轮廓完整性 |

中层 | 符号寓意、功能语境 | CLIP跨模态对齐 | 关联“蝙蝠”纹样与“福”字谐音 |

(二)跨模态叙事的数据对齐路径

传统工艺的具身性决定了其文本、图像、动作等多模态信息协同表达的重要性,从叙事学角度出发,跨模态对齐技术核心主要有以下几个方面:

1.多模态数据特征提取与表示:分别对多模态数据进行处理,为后续工作提供高质量输入。对文本进行清洗、分词、编码,图像调整为统一尺寸,进行归一化和增强处理,音频数据进行频谱特征提取;视频数据结合图像和时序信息,将其分解为图像帧进行视频特征提取。

2.多模态空间对齐:通过CLIP对比学习,将不同模态的特征映射到同一空间⑤,使语义相似的跨模态数据在特征空间中更接近。设计Transformer解码器,通过多模态对齐特征捕获文化背景、引申含义和寓意特征等隐藏语义信息,确保生成的专业化文本描述能够正确反映上下文内容关联、语义深度及文化属性。

3.语境关联及敏感约束:追溯纹样寄托的情感或演变的过程及影响因素,构建工艺美术规则库的知识图谱并实现深层次实体、属性关联,收集工艺美术制作中敏感词数据并进行嵌入,根据制定的敏感词处理策略进行生成约束。

(三)受众交互叙事设计生态

开放授权机制,鼓励公众参与二次创作,形成动态的艺术生态。传统的工艺美术创作具有较强的专业性和封闭性,建立一个双向互动、动态发展的艺术生态系统,打破传统工艺美术创作与传播中创作者与受众之间的单向关系。在二次创作过程中将会产生丰富的叙事内容,形成新的创作资源,进一步丰富工艺美术语料库,形成良性循环。

三、从动态叙事模型生成到全球协同叙事网络

(一)动态叙事模型的生成进化机制

工艺美术语料库的动态叙事的核心机制包含三个递进的维度:多模态数据的整合与结构化处理⑥-⑦、强化学习驱动的进化闭环体系,以及生成式叙事的创新实践。在数据层构建方面,通过高精度影像采集、三维数字扫描、博物馆档案等多源异构数据获取方式,建立包含“技艺流程—文化符号—社会语境”的元数据体系。

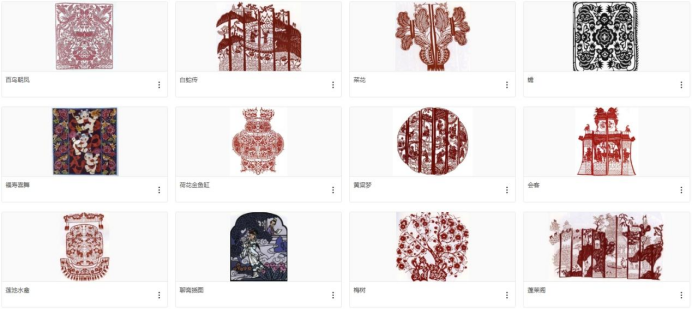

在此基础上,基于强化学习框架,建立一个“创作—反馈—进化”的闭环体系。一方面实现创作意图的形式化表达,另一方面进行评估反馈,持续推动动态叙事模型的进化。例如,山东工艺美术学院在构建工艺美术语料库的实践中,基于Stable Diffusion模型和LoRA技术,完成胶东剪纸模型、杨家埠木板年画模型、写实剪纸风格模型训练,如图1-2所示,并在创作应用中持续动态迭代。

① 山东工艺美术学院胶东剪纸语料库(部分)

② 山东工艺美术学院胶东剪纸语料库动物形象(部分)

(二)文化伦理的叙事约束框架

考虑到当前人工智能技术在传统文化数字化过程中存在的潜在风险,为了保障工艺美术语料库的文化准确性和伦理规范性,避免文化误读和误用,文章提出了一个“三层四维”的伦理评估体系,从数据层、算法层和应用层三个层面,对工艺美术叙事的文化伦理进行多维度约束。

数据层:区块链具有去中心化、不可篡改等特性,借助区块链技术对工艺美术元素的属性进行溯源,通过智能合约记录其民族属性、传承谱系和地域特征,使每一个工艺美术元素都拥有一张独一无二的“身份证”。这样一来,在工艺美术语料库的扩展标注和创作应用过程中,能够确保工艺美术元素的属性得到准确的适配和溯源,避免出现文化元素的错位和误用。

算法层:在大模型中嵌入预训练的文化敏感性检测模块,利用自然语言处理和计算机视觉技术识别潜在的文化冲突内容。当算法检测到调整色彩搭配、纹样组合或叙事逻辑等不符合传统审美或伦理规范的输出要求时,自动触发修正机制,确保生成内容符合文化本真性。

应用层:采用多主体评估矩阵的方式,从四个维度对工艺美术语料库的应用进行评估,即技艺准确性、文化适恰性、美学价值和创新度。技艺准确性是对工艺美术作品制作工艺是否准确、规范的考量;文化适恰性强调作品在文化表达上是否恰当、符合文化背景和传统;美学价值关注作品的艺术美感和审美价值;创新度鼓励在传承的基础上进行创新。通过这种多维度、多主体的评估方式,全面、客观地评价工艺美术语料库的应用效果。

(三)全球语料联盟的协同叙事网络

13世纪下半叶,中国与波斯政治经济往来频繁,因此中国青花瓷纹饰具有了强烈的波斯细密画风格。因此,加强传统文化领域合作,构建分布式文化计算网络,利用多语种叙事传播技术,可以有效打破地域与文化的壁垒,解决跨文化语义理解和表达的难题,实现工艺美术文化在全球范围内的有效传播和融合。

具体而言,可以面向特定语种开发领域敏感的神经网络翻译模型,重点解决如“鲁锦”等文化负载词的语义迁移失真问题,通过充分的模型训练,使其在跨语种翻译过程中充分体现文化背景和语义特点,实现精准翻译;通过训练工艺美术跨语种专用大语言模型,支持通过自然语言与模型互动获取工艺美术的文化解析,降低信息获取的门槛,推动跨文化交流;此外,还可以搭建动态文化折扣模型,自动调节不同文化元素在不同目标市场中的权重。例如,在东南亚市场,突出藤编工艺的湿热适应性叙事,而在欧洲市场,强化瓷绘技艺的贸易史维度。这种动态调整机制能够根据目标市场的文化偏好和需求,优化叙事策略,最大限度地提升文化传播效果。

四、从数据堆砌到语义网络重构

传统工艺美术语料库建设长期陷入“数据堆砌”困境,其核心问题在于缺乏对文化语义、语境的深层解构与关联性建模,本文以叙事学理论为指导,提出了工艺美术语料库建构的创新范式,实现从数据堆砌到语义网络重构的转变。

(一)构建“语义—语境”双轴驱动架构,为传统工艺美术数智化提供方法论支持。“语义—语境”双轴驱动架构以工艺美术作品为核心,对多维度数据整合,建立技法、逻辑、哲学等多层次语义关联,形成一个立体、动态的知识网络,通过多语种语义建构与语境还原,构筑具有文化主体性的智能系统,使人工智能具备语境感知能力,不仅成为文化传承的工具,更成为促进文明对话和交流的引擎。

(二)教育与产业的双向赋能,实现应用生态闭环。通过“理论—教育—产业”的三元闭环,实现了学术价值向应用价值的转化。在教育领域,将语料库嵌入到“AI +设计”课程中,学生可以充分了解相关工艺理论,也可以利用生成式人工智能技术将自己的创意和设计理念与科技融合,迸发出新的创意灵感,如图3所示。在产业领域,结合现代科技和市场需求,利用语料库孵化一系列文创IP,并利用区块链技术为文创IP提供可靠的版权保护,实现商业转化,为传统工艺美术产业带来新的经济增长点,同时又可以为教育领域提供实践平台和教学案例。通过这种应用生态闭环的形成,实现了工艺美术语料库的有效应用和价值最大化。

③山东工艺美术学院学生利用AI进行图案设计

(三)跨文化语义精准传达,推广中华文化价值。全球化背景下,中华优秀传统文化的广泛传播具有重要意义,但在实践中发现,不同国家的文化与语言环境存在较大差异,导致文化偏见和文化误解。例如,“龙”这一形象内涵在中国和西方国家就存在较大差异。在中华传统文化中,“龙”被视为吉祥、权威的形象,而在西方文化中,“龙”是邪恶和恐怖的象征。以叙事学理论为指导建立的工艺美术语料库,可以更准确地向全世界展现中华传统工艺美术的工艺技巧和文化内涵,增强中华美学的全球认同,为中华美学的全球传播提供有力的支持⑧,如图4所示。

④人工智能中“龙”形象的演变

五、从工具理性迈向文化自觉

叙事驱动在传统文化数智化演进中具有重大意义,将语料库建设从单纯的技术应用层面提升到文明演进的高度。这意味着人工智能技术从应用工具转为文化阐释者。如何实现从文化“存储器”到文明对话“引擎”的跨越,以下四个领域可以作为下一步研究和发展的重点方向。

(一)搭建动态叙事模型,实现语料库的自我进化。现有语料库多为静态结构,难以适应文化传播的动态变化。引入强化学习技术,通过与环境不断交互实现自我进化,有助于跳出文化传播中的信息衰减规律,拓展工艺美术语料库的生命力。

(二)开展跨模态叙事的具身化实践,实现工艺美术沉浸式体验。元宇宙的未来探索为工艺美术体验提供了全新的视角。利用元宇宙技术(传感和传输)和智能生成技术,获取视觉、听觉、触觉等多种感官信息,突破时空限制,全方位地体验中华传统工艺美术的历史背景、文化内涵和艺术价值,让用户“亲身”体验工艺美术的独特魅力,增强文化认同感和归属感。

(三)建立AIGC文化合规性评估体系,完善伦理叙事框架,维护中华文化的尊严和价值。AIGC技术在应用中出现的伦理和文化合规性等问题制约了其在工艺美术领域的发展,随着人工智能与各行业的不断深度融合,如何建立一个涵盖价值观导向、文化敏感性评估、知识产权保护等各个方面的评估体系,确保生成内容符合社会规范和道德准则将是学者们研究的重点方向。

(四)推动全球叙事协作,助力文明互鉴。加强国际地区间文化领域合作,构建领域语料联盟,汇聚多语种对照语料资源,共同建设和共享工艺美术语料库,实现多语种语料的精确对齐和资源共享,推动不同文化之间的对话与理解,促进文化的交流融合,共同推动人类文明的发展和进步。

顾群业,中国工艺美术学会玻璃艺术专委会常务副主任、山东工艺美术学院教授、硕士生导师,主要研究方向:新媒体艺术创作及理论。王所玲,山东工艺美术学院副教授、硕士生导师,主要研究方向:艺术设计。

责任编辑:张书鹏

文章来源: NewMediaArt 驿站

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会