专家名师 > 作品欣赏

赏读 | 清代时期的丝绸文化

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-05-01 浏览量:1215

清代,中国历史上最后一个封建王朝。此期间,丝织手工业非常发达。遍布在全国闹市僻壤的蚕妇织女,昼夜不息,寒暑不辍,手足胼胝从事纺织。拥有千张机、千名工匠的大工场屡见不鲜,市场经济一片繁荣景象。

图 1|折枝花卉蝴蝶妆花缎馆藏|故宫博物院藏图源|《中国历代丝绸纹样》第203页

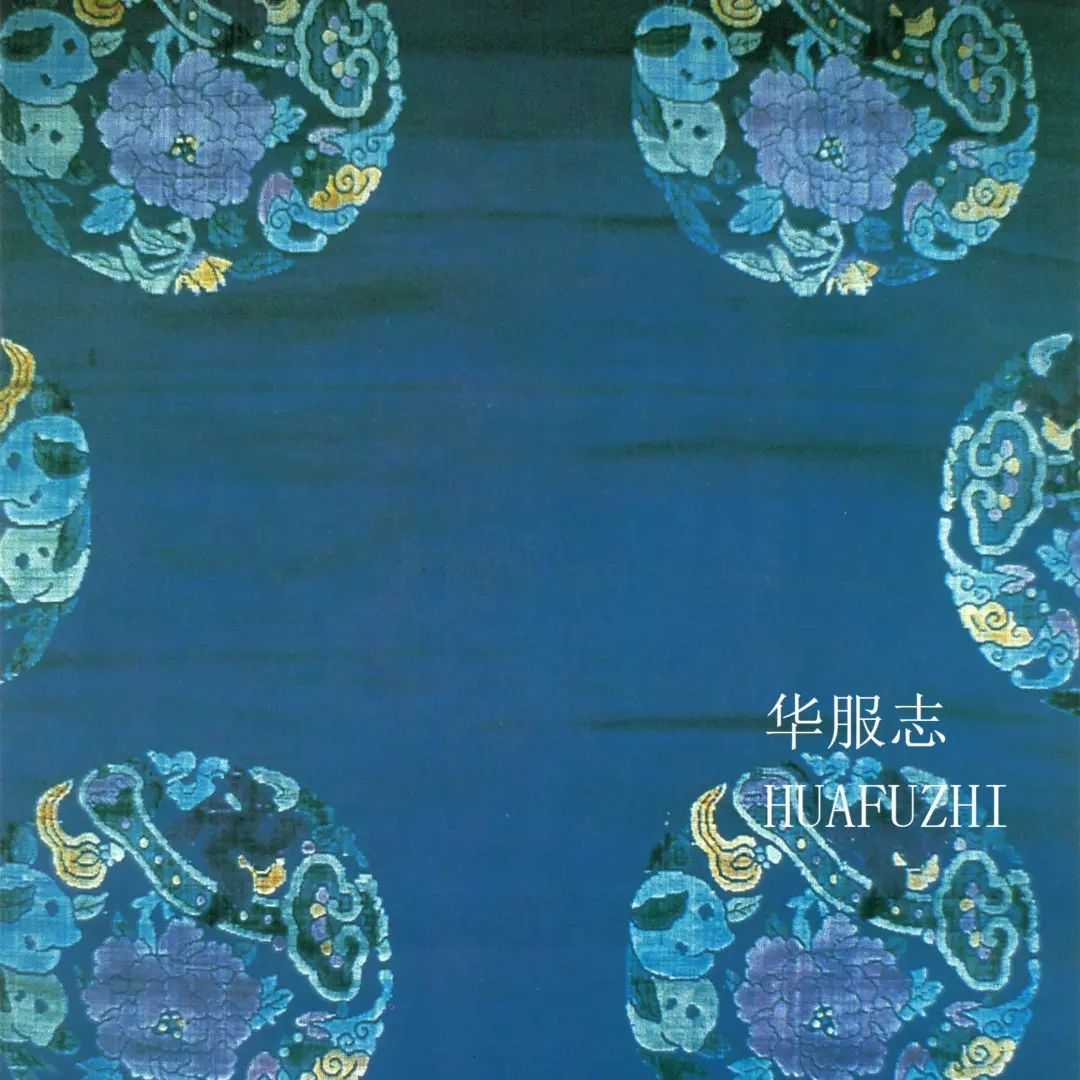

图 2|清代敷彩团花漳缎馆藏|故宫博物院藏图源|《中国历代丝绸纹样》第219页

而且,各地所产的缎都有其各自的特点与风格。

图 3|清末民国初蓝漳缎“一枝花”女夹袄馆藏|中国历史博物馆藏图源|《中国历代丝绸纹样》第248页

图 4|清代福建天鹅绒图源|朱新予《中国丝绸史(通论)》

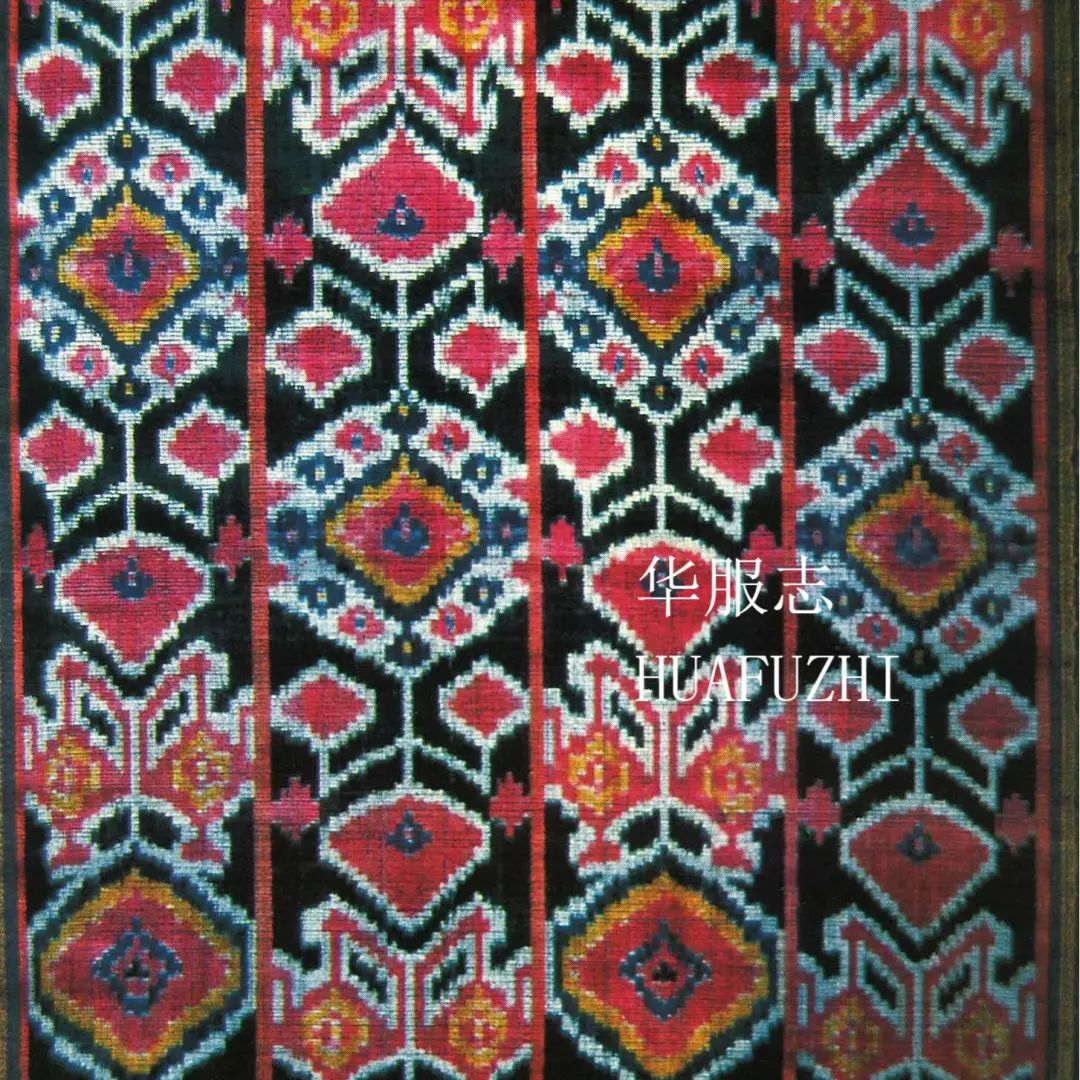

图 5|清代玛什鲁布馆藏|故宫博物院藏图源|《中国历代丝绸纹样》第229页

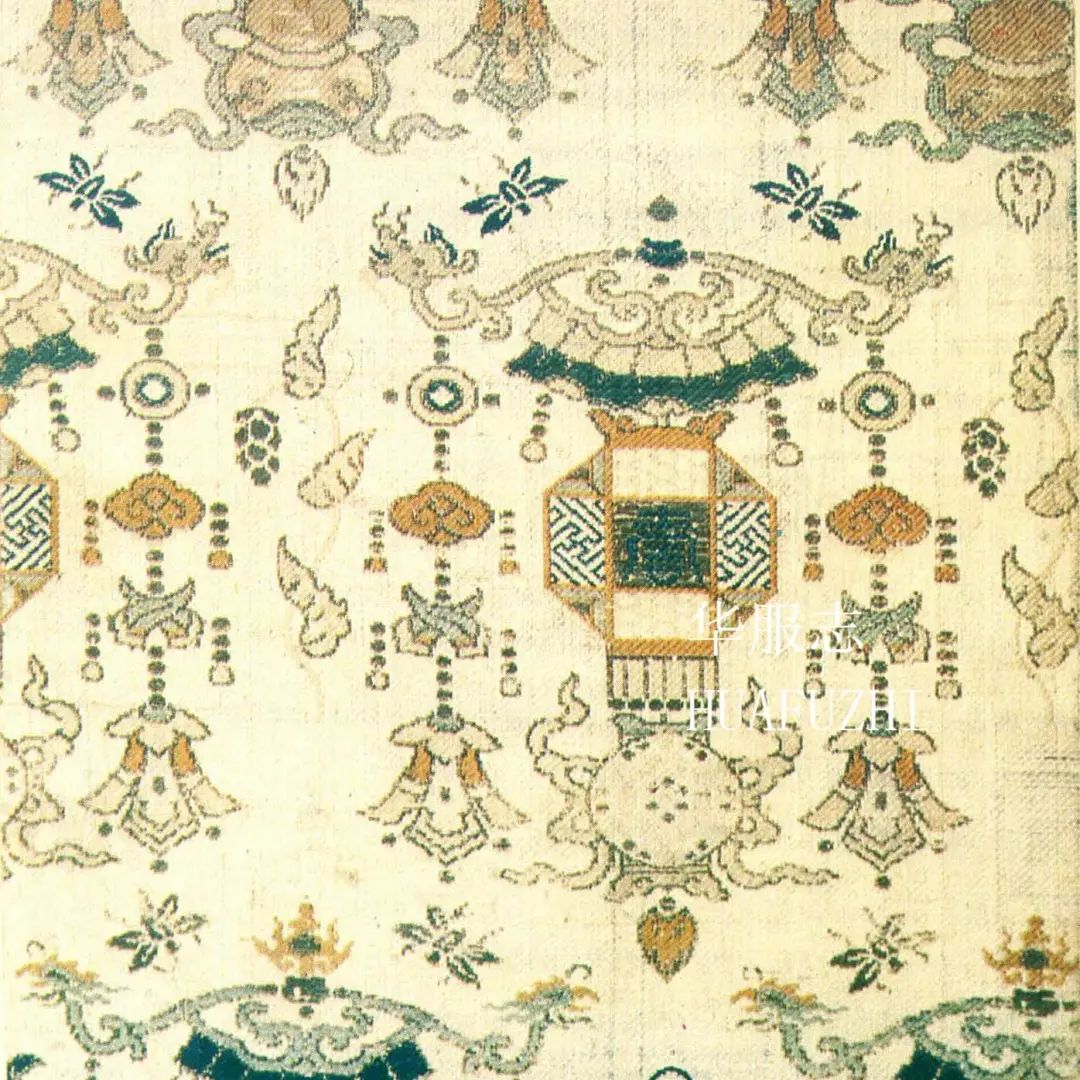

图 6|清代白地加金灯笼锦图源|《中国历代丝绸纹样》第168页