专家名师 > 作品欣赏

赏读 | 灯火千年映非遗 点亮传统节日之光

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-02-13 浏览量:408

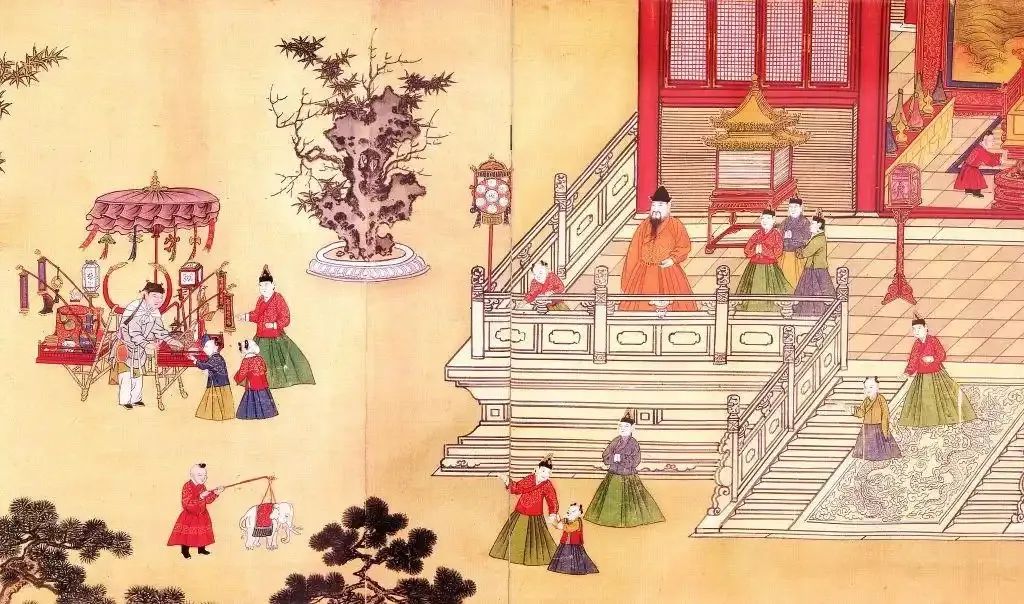

明人绘《宪宗元宵行乐图》中国国家博物馆藏

自贡灯会 图源/自贡发布

秦淮灯会 图源/秦淮文旅

泉州花灯 图源/泉州发布

广东佛山"行通济"民俗 图源/佛山新闻网

信众抬着神轿冲海祈福 图源/中新网 陈斌

丰顺县埔寨火龙 图源/南方都市报

南雄香火龙 图源/南方都市报

乔林烟花火龙 图源/南方都市报 特约摄影:沈绵钺

丰顺县埔寨火龙 图源/南方都市报

故宫博物院推出的“上元灯会”数字复原项目图源/ 故宫博物院

元宵节花灯 图源/图虫创意