人物 | 李象群:穿西装做泥塑!这位清华老师有点酷

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-02-24 浏览量:1151

2025年1月28日,李象群受邀带作品“小青蛇”参加CCTV4节目《传奇中国节》

以大师为师的自我锤炼

1978年,来自冰城哈尔滨的李象群考入鲁迅美术学院。“那时候同学们在专业的学习上非常勤奋,画画就是生活的一部分,就像一天三顿饭,每天至少三张画。一个假期回来,同学们将画都贴到墙上去比较,看谁画得多,画得好。”李象群作为班里年龄最小的学生,也是从油画专业“半路出家”学雕塑,“感觉自己的作品很空,没有厚度,与同学们相比有差距,这些我自己都看得出来。”

在这期间,雕塑系的老师给予了李象群更多的鼓励:“要想有大进步,必须学习经典,向大师学习。”

自那以后,李象群几乎天天“泡”在教室和图书馆里,认真向典籍里的大师们“取经”。他把阅读感受和细节记录在笔记本里,又在实践中应用到自己的写生习作上,这个习惯一直保持到现在。

每完成一件作品都是一次新的认识和跨越,李象群由此慢慢地“上了道”。

塑造真实可信的人

很多人会好奇,艺术家是如何将灵感转化为作品的?对于李象群而言,这是一个自然而然的过程,是一种思想表达,即通过手、泥和大脑之间的配合,想法和情感自然流露在作品中。”

李象群在创作雕塑中

李象群认为,作品是最有力的语言通道,可以和观众直接对话。“我觉得不需要给观众讲解我的作品想表达什么,观众可以自己去看,去感受。作品的最终完成者是观众而非创作者,每位观众都有自己的答案。”

如何“塑造真实可信的人”?李象群表示,50年、500年后,或许这个人已被遗忘,但大家看到塑像,就会认同这是一个曾经存在过、生活过的人。

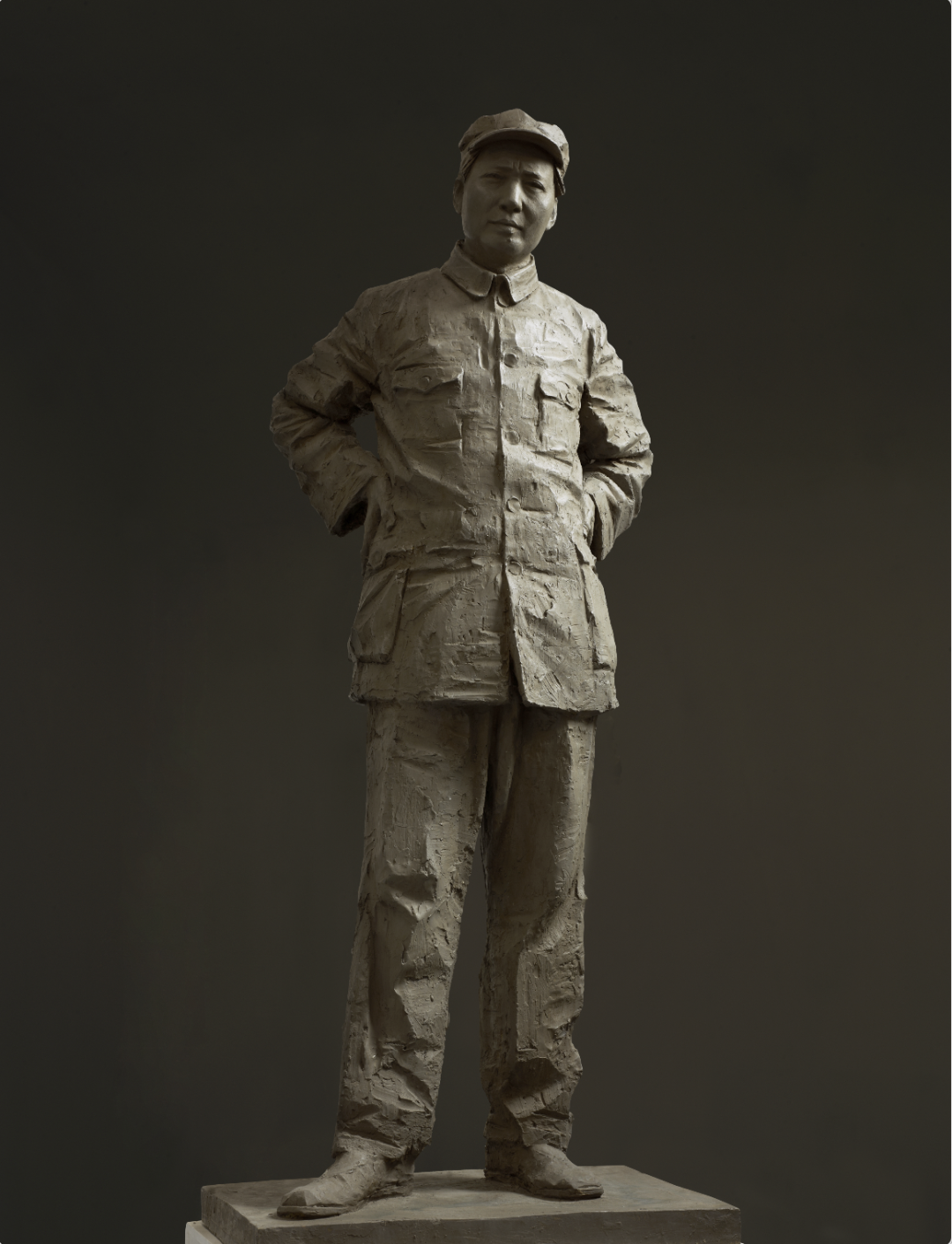

1979年,埃德加·斯诺的《红星照耀中国》在中国再版。李象群读后很受触动,从此下定决心要为毛泽东主席塑像。“我一定要按照我的理解去做!”1979年至2005年,李象群足足沉淀了26年,才终于认为自己有足够能力为毛主席塑像。

作品完成后,李象群将其放置在自己位于798艺术区的工作室玻璃橱窗处,并用给予自己灵感的《红星照耀中国》来命名这件作品。

李象群作品《红星照耀中国》,又名《我们的老校长》

后来,该雕塑被列入国家重大历史题材美术创作工程,收藏于中国美术馆。当它被立在中央党校里时,又被赋予了一个亲切的名字——《我们的老校长》。

李象群创造了很多优秀的雕塑作品。如第三届全国体育美术作品展特等奖获奖作品《永恒的运转》。李象群将女性掷铁饼的动作形容为“胸腔里的一声叹息”“和宇宙的一次对话”。

李象群作品《永恒的运转》

如体现东方女性独特气质的《山秀》。其创作灵感来源于李象群年幼时的乡村生活经历。这一作品让他获得2006年英国肖像雕塑年度展攀格林新人奖,成为了55年来第一个获得该奖项的亚洲人。

李象群作品《山秀》

李象群用高铬不锈钢材料铸造的王蒙、吴镇、倪瓒、黄公望系列雕像作品《元四家》。作品取材于中国古代文人画,体现了李象群“新人文主义”的理念,四件作品后都被中国故宫博物院收藏。

李象群作品《元四家》(大漆版)

《堆云·堆雪》则产生于李象群对权力与人性的思考。他用自己的方式“打破”并“重构”历史,把“时间、空间和思想”三要素融合在作品里,该系列新作引入了可拆卸马赛克设计,为作品注入了新的符号学意义。

李象群作品《堆云·堆雪》

艺术永存,正如李象群所说:“能够打动心灵的作品才是好作品,也只有这样的作品才能够站得住、立得久”。

行胜于言,只管去做

大学毕业后,李象群留在鲁迅美术学院任教,后又攻读了研究生。

在“古代遗产考察”课上,李象群曾带着班里的学生到山西、陕西和甘肃进行为期一个月的考察学习。

过去的外出考察往往是学生看一看、老师讲一讲,李象群却认为,想要真的有收获,就不能光看。要去临摹,深入现场做雕塑。

他带着学生们就地取材,在河床水陆相接的位置挖最细的泥。“买点棉花掺在一起加固土质,再找点木棍和绳子,把泥团在木棍上面,将木棍顶到差不多裤腰的位置,用绳子兜住木棍再绑到身上,就可以对着实物做临摹和雕塑了。”李象群解释,木棍不仅可以被用作支架,由于它自身占有一定空间,抽出后,临摹作品内外一起自然风干,比实心的泥模更不易开裂。

后来,班里同学不仅完成了实地临摹,回到学校后又写了学习心得论文,还把考察过程中的速写绘画展示出来,开了一场小型研讨会。这是鲁迅美术学院雕塑系历史上从未有过的课程形式。“大家到现在都还记得这门课”。

李象群在授课中

2000年,李象群来到清华大学美术学院任教。美术学院美118班的高叶芃曾上过李象群的课。“比起说很多理论,他更倾向于让我们去看他做雕塑的过程,去感受,去提升认知。”在高叶芃眼里,李象群每次都穿着笔挺的西装做泥塑,是一位“很讲究”的老师,“而且他真的很爱雕塑这件事,很多次我们都下课离开了,李老师还在教室里‘加班’”。

这些年,李象群在教学上投入的时间远多于创作。一方面来自成长道路上恩师们的影响,另一方面也是忠于自己的艺术宗旨——为人民服务,为社会服务。

李象群作品《梁启超》

李象群作品《常迵》

李象群作品《接力者》

李象群作品《G弦》

不过,课堂授课只是李象群教学中的一小部分,更大的教育在广阔的艺术实践中。李象群希望能带着学生们做出更多、更有意义的作品。献礼中国共产党百年华诞的大型汉白玉群雕《追梦》,由李象群和鲁美十余名师生历时三年完成。他告诉学生们:“能够亲手创造《追梦》群雕,是一份至高无上的荣誉。”

李象群在创作群雕《追梦》

当年“半路出家”学雕塑的迷茫后生,现已成为业界大咖。回忆童年时光,李象群依然记得九岁的自己怎样弯着腰钻过铁丝网,一个人爬上热力厂的煤山,在白茫茫一片的冰天雪地里向前走,想象身后有着“千军万马”。

如今,他的身后的确有了“千军万马”——是来时的足迹,是每一件注入心血的作品,是遍布世界的朋友,是因缘际会的老师与学生、同好与同侪......李象群继续向前走着,看新的风景,迎接新的挑战。

人物简介

文章来源:清华映像

图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会