研究 | 邵文菁:从记忆传承到景观制造——近代年画的模件化生产逻辑与形质嬗变(一)

来源: 中国工艺美术学会 时间:2026-01-29 浏览量:0

年画是经创作、刊印、流通,并用于民俗活动的艺术商品,“是中华民族特有的一种民间文化现象”。年画自宋代成形后,便离不开城市发达手工业和繁华商贸的依托,随着生产力的提高和市民文化的发展,年画的形式也不断地多样化。

图1 (清) 荣兴 《张仙射天犬》 44厘米×25厘米(单) 纸本 上海市历史博物馆藏

时至近代,年画经历了从木版印刷到石版印刷,再到现代金属版及胶版印刷的生产技术变革,这一过程中,中国艺匠“模件化”生产的创作思维贯穿始终,是引导年画在几十年间形质变化的内在逻辑。

中国古代艺术创作中的“模件化”思维逻辑,是德国汉学家雷德侯(Lothar Ledderose)在其著作《万物:中国艺术中的模件化和规模化生产》中的主要论题。他分析了汉字、青铜器、兵马俑、建筑、印刷文字等中国古代艺术史上的重要课题,并总结出模件化生产体系的七大造物法则:“大批量的单元,具有可互换的模件的构成单位,分工,高度的标准化,由添加新模件而造成的增长,比例均衡而非绝对精确的尺度以及通过复制而进行的生产。”其关注理性与效率的西方视角为研究中国传统艺术提供了又一思路。

模件化的思维模式与造物法则在年画的创作生产中也有明显体现。近年来有中国学者用雷德侯“模件化”理论分析了中国传统木版年画中的现象。比如赵婉俐以纸马为例,论证木版年画模件系统的“弹性化”特征。李文墨解析了姑苏版年画构图的“程式化”表达,认为“格套式”是姑苏版年画构图的典型特征。本文将以近代印刷术的迭代为历史分期,从物质生产和图像设计两个方面,阐释模件化生产逻辑如何应对市场需求调整年画的形态和内容,并推动年画功能的转型。

一、手工刻印的文化记忆

木版年画是指将手工雕版图像转印到纸上进行批量复制的民间美术品形式。雷德侯认为,自然界中的“每一个个体都稳固地排列在其原型与后继者的无尽序列之中”,中国人则以造化为师发明了用复制进行生产的印刷术。利用手工雕版印刷术大量生产的木版年画,从图像创作到物质生产,均在模件化的思维体系下进行。即在一定框架的制约下,通过模件组合与增殖法,让年画成为推动艺术审美标准化和传承民族记忆的重要载体,既体现了规模生产的标准与效率,也体现出民间艺术的规范与创新。

(一)生产神像的规矩

神符、门画这一类年画是神灵的替身。朱仙镇年画就有神像画不刻字号的规矩,因为年画艺人认为自己的字号不可与神灵并列,“这是一种源于敬畏的禁忌”。可以说,民间年画艺人在从事一项为神灵造像的工作。中国版画一直与大众信仰互动发展。今发现的早期雕版印刷品中,佛教印刷品占大多数,佛像并不因复制而失去价值。比起手抄,雕版印刷更高速、高产,也减少了人为的错误,更准确地传播了教义。对信众来说,复制品来源于同一印刷介质,是原版的替代符号,更有权威性。对手工艺人来说,复制宗教画或经书是积功德的行为。因此,遵循一套规范,就是确立神像标准、生产高质量造像的保障。这便是模件生产体系中“高度的标准化”法则。这一法则也同样渗透在其他品类木版年画的创作理念中。

年画艺人经过长期的实践,总结出标准化的制作方法与审美法则,并在言传身教中代代相传。比如师徒相传的行业口诀就是基于前人经验总结出来的技艺要领。以杨家埠年画的几则口诀为例,“三分样子,七分配色,颜色花哨,贴了热闹”,强调了年画应重色彩搭配;“紫是骨头绿是筋,红黄搭配到处新”,进一步指导如何配色;“大红大绿不算好,黄能托色少不了”,指出了配色的禁忌。杨家埠年画的口诀从整体原则到具体细节,规定了以传统审美为纲的构图、设色法则,以及制作范式。几代年画匠人用口诀的形式通过父子、师徒、作坊的途径传承、传播,虽然创造力被束缚在有限的框架内,但也潜移默化地形成了当地年画独特的美学风格。

年画纸张的裁切方式与其张贴方式须和应用场合相适应,因此也限定了同一规格年画的题材范围。比如杨柳青年画中最常见的规格宫尖(约横112厘米、纵63厘米),为整张粉连纸,因尺幅大,适合场面大、人物多的画面,如风俗民情、戏文故事、婴戏图等类型的年画。立宫尖装裱成立轴,挂在堂屋中间,为中堂,内容多为花鸟、山水、福禄寿三星等。三裁,是将整张粉连纸裁成三开。横三裁多作炕围,内容常为民间故事;竖三裁则多贴于窗旁,两幅一对。斗方一般为边长46厘米的菱形构图画,贴于水缸、谷仓等处。长期的生产实践,逐渐形成了以纸幅确定作画框架的既定规训。到了当代,手工木版年画已不再是生活必需品,纸张的规格和题材也随之发生变化。正如朱仙镇年画艺人尹国法所说,“制作木版年画的方法和工具变化不大,变化最大的是纸张”。当代消费者更多地把年画当作礼品、收藏品或旅游纪念品购买,长卷和单张成为市面上的主流形式。年画的质量更高了,但题材则变得不古不新、“不伦不类”。年画的纸幅决定了创作题材,也反映了市场需求的变化。

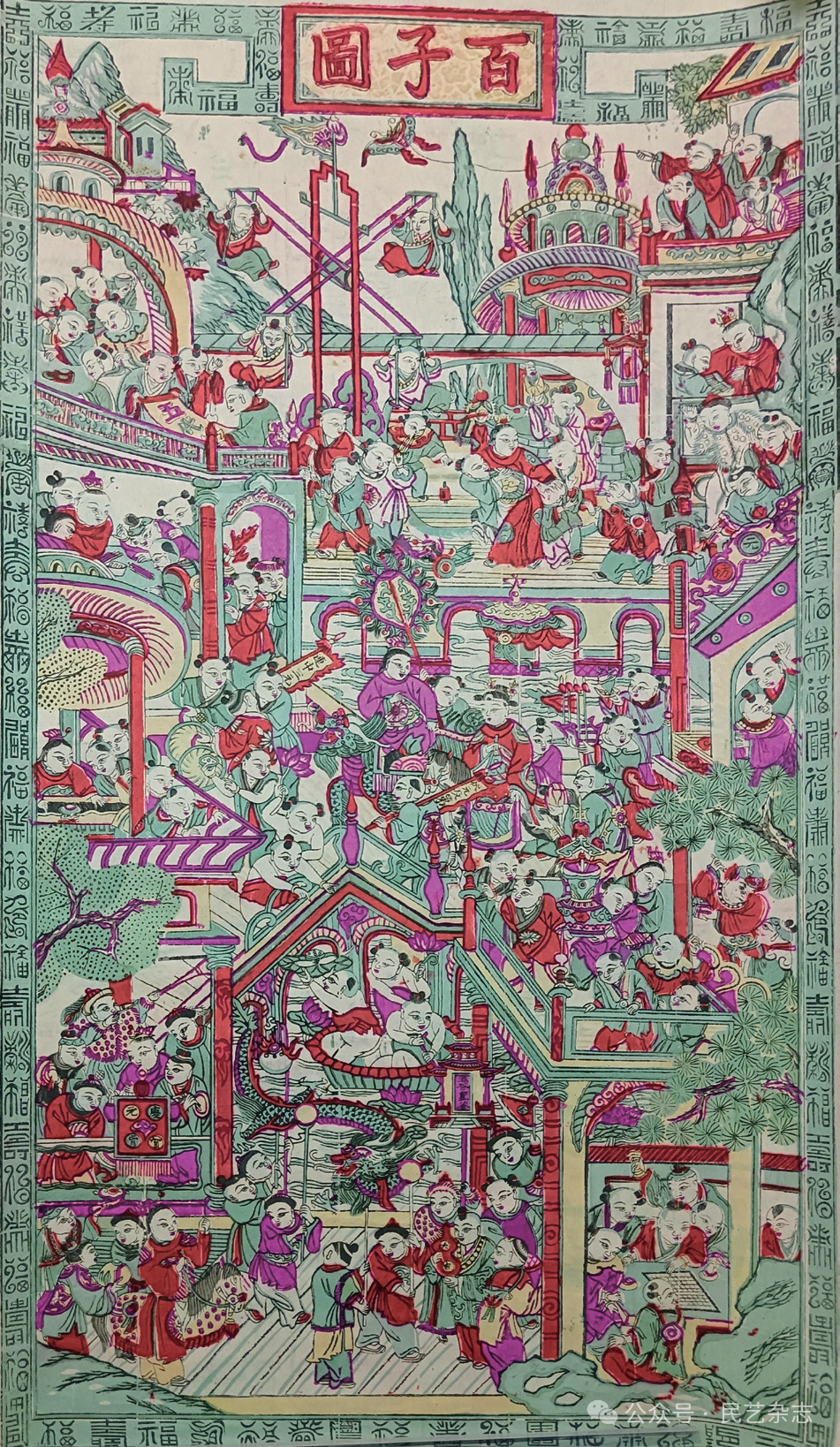

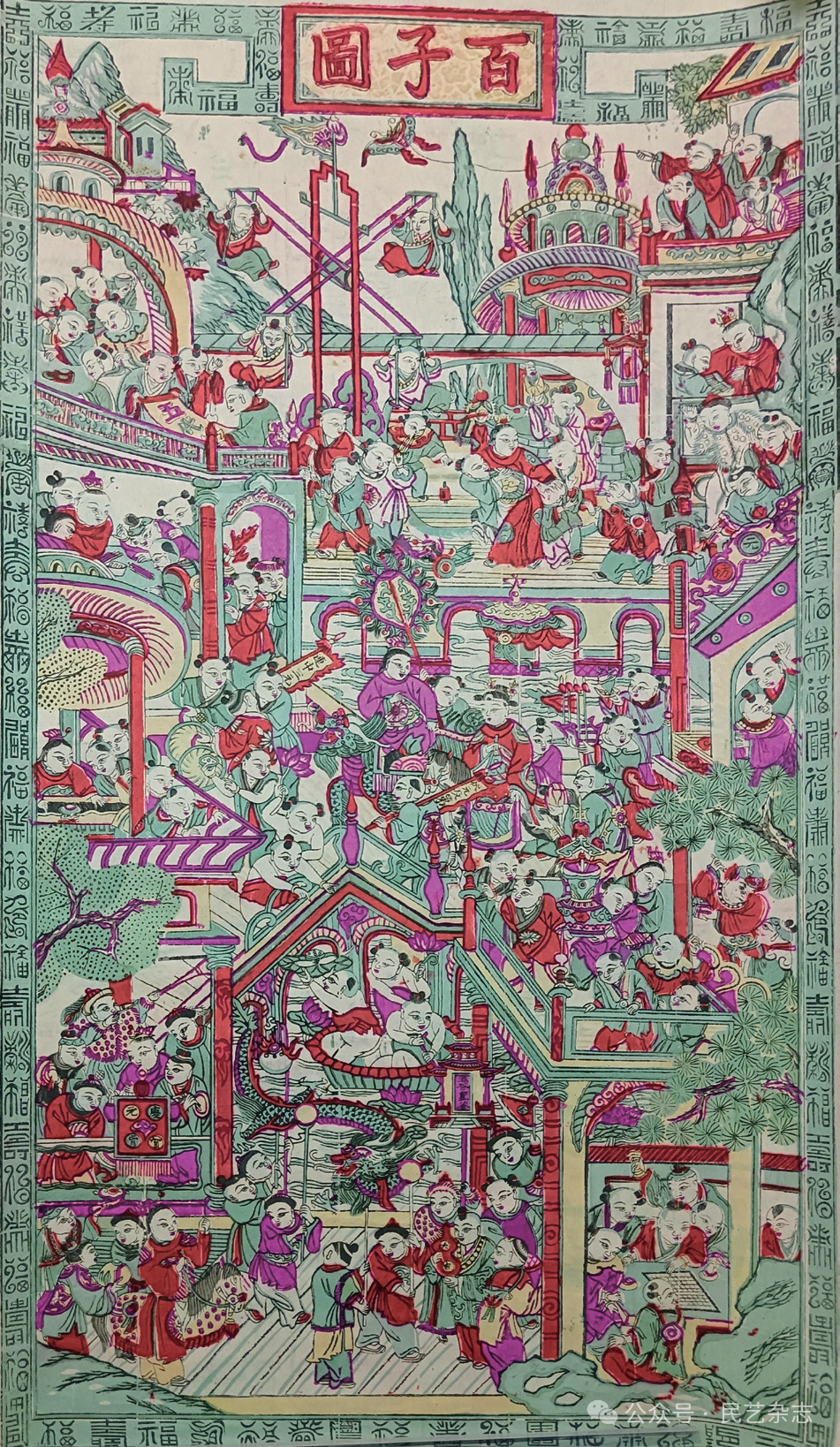

在这些既定规则下,画匠遵循模件化的原则,创作出大量形式雷同又丰富多样的画面。模件“是可以替换的构件”,“从一套总集中选择并组合它们的原则也适用于图像志的水准”。雷德侯以中国文字为例,把文字的组织形式分为五个由简入繁的层次:元素(Element)、模件(Module)、单元(Unit)、序列(Series)、总集(Mass),分别对应笔画、偏旁部首、汉字、文本和所有汉字。如果将一幅完整的年画画面看成一个独立的单元,模件则是组成画面的各个母题,或称吉祥图案。画匠们可以自如地利用这些母题来配置组合各种构图。除了单独描绘某一母题外,联合与增殖的法则也经常被运用于年画的构图。联合,即用不同的组合方式搭配不同的模件。如几版“张仙射天犬”题材的桃花坞年画(图1,图2),都由“张仙”和“婴戏”两个模件构成。头戴官帽、引弓射天犬的张仙已成为固定的形象,决定了画面的主要母题。张仙射天犬的典故寓意子孙健康,所以常与婴戏图相配。有的配“麒麟送子”,有的配“五子登科”,有的将两者结合。可替换的婴戏图在组合时虽有一定的自由度,但也受到了规则和惯例的制约。婴孩总是环绕在张仙膝下,既突出了张仙射箭的手部动作,也象征着子女承欢膝下,同时还形成了稳定的竖式构图。这类祈子的年画,常作门画或窗旁画贴在里屋。增殖,是指“当一个组合单元的绝对尺寸变大之时,其中的模件并没有相应地增大,而是代之以增添新的模件”。在各种尺寸的《百子图》(图3,图4)中,这一原则表现得尤为明显。当画面空间总体增大时,画匠并不相应放大婴孩的个头,而是通过添加更多等大的、其他造型的婴孩填满画面。尺幅越大,婴孩的数量也越多,画面也更充实、丰富。年画艺人在有限的范围里发挥想象力,传承一贯的风格又创造出千万种样式。

图2 (清) 佚名 《张仙射天犬》 54厘米×35厘米(单) 纸本 上海市历史博物馆藏

图3 (清) 陈同盛 《百子全图》 54厘米×54厘米 纸本 上海市历史博物馆藏

图4 (清) 佚名 《百子图》 110厘米×58厘米 纸本 上海市历史博物馆藏

(二)画版传承的记忆

木版材料的坚固耐久,确保了图像模版的稳定性。雷德侯认为,中国古代印刷文字更垂青雕版而不是活字,是因为雕刻木版虽然费力,“不过,一旦干完这活,即便是几年、几十年甚至几百年之后,只要有需求,书版的所有者都可凭借经久耐用的版木加印新书”。画店拥有自创年画的版权,画版的保存对画店尤为重要。2003年,武强贾氏德兴画店的古版被发掘时,还发现了贾家的分家契约,其中凡提到画版时都特别强调“本画版只许使不许卖”。如贾氏后人所说,“画版养活了他家一代又一代人”。从更大的社会层面来说,画版记录了同一类型年画的基本创作规律。当一张年画因纸张的消耗而消失后,保存下来的画版就留住了图像的历史记忆。现存的桃花坞版春牛图就很好地解释了木版年画如何通过版的变与不变顺应时移事异,并完成了记忆的传承。

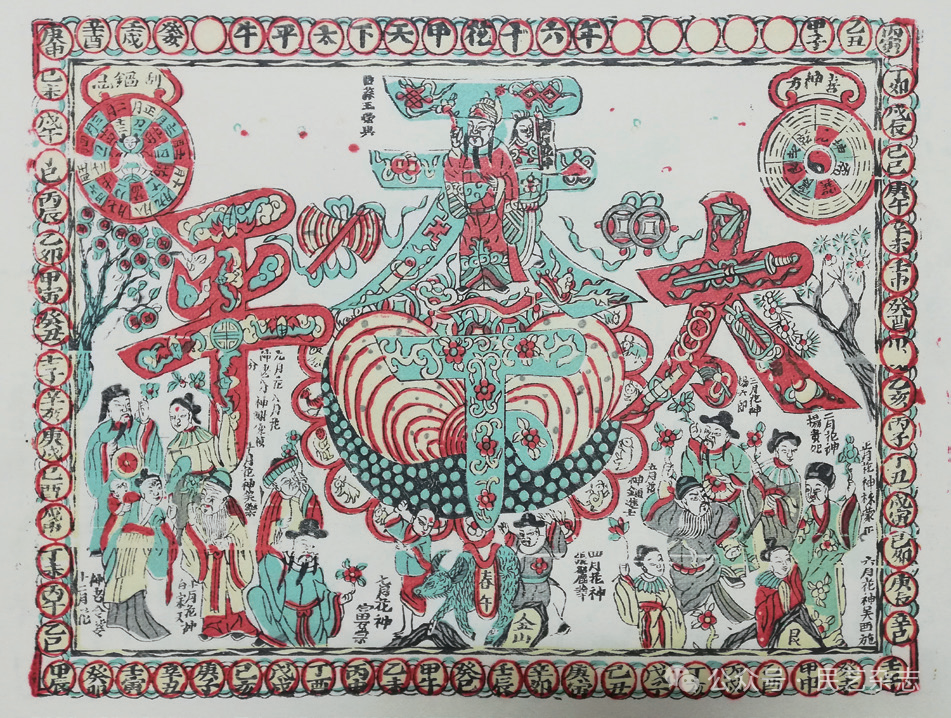

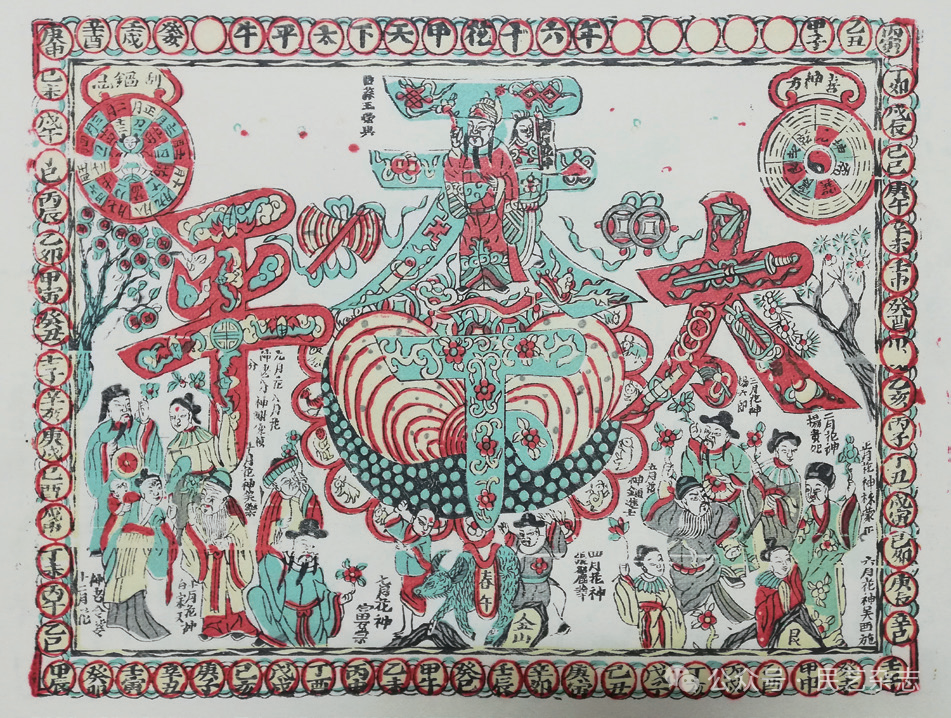

春牛图是历画的一种。一年的农时节气直接关系到百姓的生活生产,于是民间画店就将私制历书与吉祥图案相结合,印制简易的历画,销售给百姓。春牛图不仅要指导耕种,还要兼具装饰性和教育性。如果根据雕版印刷的技术规律,将一幅春牛图看成一个单元,主要模件则可分为两个,一个是年历,另一个是图案。以《福寿双全十二花神牛图》(姑苏王荣兴)(图5)与《六十花甲天下太平牛图》(姑苏王荣兴)(图6)为例,画面上方左右两侧的年历部分空缺,都只印制了图案部分。两块空白的方框里应该填印当年的农历。从上海市历史博物馆藏《福寿双全春牛图》的墨线版(图7)也可以看出,左右两角的两块空白处对应的凹槽特别深,只要将两块新刻的年历嵌入凹槽,就可以印制新一年的历画。春牛图上实用的年历信息是一个变量,实时更新。而这块墨线版及与之配套的色版是一个定量,可以长年使用。模件化生产体系往往应用于具有可预见性的制作流程,以致匠人总是在一定的惯性下置换模件。如《十二花神春牛图》(飞云阁)(图8)初印成时,其名应是“大清光绪三十五年十二花神春牛图”,不料次年改年号为“宣统”,只得将“光绪三十五年”涂改成“光宣统元年”。右上角的“光绪三十五年”却未改。一般在新年前几个月,画店就开始准备下一年的历画。这批春牛图极有可能在光绪三十四年(1908)十一月前就已印制完成。飞云阁在更换年历时没有成功预计到年号更改的情况,因此留下了这一仓促涂改的痕迹。

图5 (清) 王荣兴 《福寿双全十二花神牛图》 姑苏 35厘米×46厘米 纸本 苏州桃花坞木刻年画社藏

图6 (清) 王荣兴 《六十花甲天下太平牛图》 姑苏 34厘米×46厘米 纸本 上海市历史博物馆藏

图7 (清) 佚名 《福寿双全春牛图》墨线版 28.5厘米×47.2厘米×2.6厘米 木质 上海市历史博物馆藏

图8 (清) 飞云阁 《十二花神春牛图》 32厘米×52厘米 纸本 天雅阁藏

“复杂的模件可能包含简单的模件”,春牛图的图案作为一个“复杂模件”,也包含了多个母题。春牛图得名于一个固定母题,即一个童子形象的芒神鞭打春牛的图像。每年开春,农村里都会举行“打春牛”的仪式,祝愿春播顺利。除了仪式寓意外,芒神与牛的位置,以及芒神穿鞋与否,都是对当年春播时节和雨水量的指示。为增强年画的家居装饰作用,清末桃花坞的年画艺人在春牛图中加入了其他母题,这些母题既有代表时节更替的图案,也有恭贺新禧的吉祥符号,还有戏文故事画。比如上文列举的《福寿双全十二花神牛图》《六十花甲天下太平牛图》,都用“十”字形排列的双勾填花四字吉语搭配十二花神像。画面整体呈中轴对称,四周以联珠纹顺时针罗列六十花甲子干支年号,作为边框。左右角分别为“刮锅忌”和“喜神方”。“画工组合其构图时仍然受制于程式与惯例”,王荣兴出品的春牛图所遵循的格式在这两幅春牛图中显而易见。年画艺人通过“刻”,将完整的图案转移到木板上。这块木板上的图案便有了唯一性,且可以实现批量复制,成为画店所独有的版。画店的风格也在这种图式的反复应用和广泛传播中渐渐成熟。

春牛图可变的模件“年历”执行实用功能,是年画得以张挂和传播的必要条件。不变的模件“图案”则传承图像记忆,人们在春牛图中了解十二花神的典故,传承打春牛的习俗。扬·阿斯曼(Jan Assmann,1938—2024)和阿莱达·阿斯曼(Aleida Assmann)的“文化记忆”理论指出,在一定时期一个社会中反复使用的图像、文字、仪式等内容即为文化记忆。通过它们的传播,社会成员会共享有关过去的共同知识。图像是“文化记忆”的储存,它承载的集体记忆,有助于群体文化共享与自我形象确立。年画通过木版的复制与传承,把古老的故事和信仰代代传述。除春牛图外,同样以这种模件形式生产的年画品种还有灶君画、家堂画等等。在木版印刷的年代,“留版”为图像记忆的保存和重塑带来了希望。

作者信息:邵文菁 上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)副研究员。

责任编辑:张书鹏

文章来源:《民艺》杂志

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会

图1 (清) 荣兴 《张仙射天犬》 44厘米×25厘米(单) 纸本 上海市历史博物馆藏

时至近代,年画经历了从木版印刷到石版印刷,再到现代金属版及胶版印刷的生产技术变革,这一过程中,中国艺匠“模件化”生产的创作思维贯穿始终,是引导年画在几十年间形质变化的内在逻辑。

中国古代艺术创作中的“模件化”思维逻辑,是德国汉学家雷德侯(Lothar Ledderose)在其著作《万物:中国艺术中的模件化和规模化生产》中的主要论题。他分析了汉字、青铜器、兵马俑、建筑、印刷文字等中国古代艺术史上的重要课题,并总结出模件化生产体系的七大造物法则:“大批量的单元,具有可互换的模件的构成单位,分工,高度的标准化,由添加新模件而造成的增长,比例均衡而非绝对精确的尺度以及通过复制而进行的生产。”其关注理性与效率的西方视角为研究中国传统艺术提供了又一思路。

模件化的思维模式与造物法则在年画的创作生产中也有明显体现。近年来有中国学者用雷德侯“模件化”理论分析了中国传统木版年画中的现象。比如赵婉俐以纸马为例,论证木版年画模件系统的“弹性化”特征。李文墨解析了姑苏版年画构图的“程式化”表达,认为“格套式”是姑苏版年画构图的典型特征。本文将以近代印刷术的迭代为历史分期,从物质生产和图像设计两个方面,阐释模件化生产逻辑如何应对市场需求调整年画的形态和内容,并推动年画功能的转型。

一、手工刻印的文化记忆

木版年画是指将手工雕版图像转印到纸上进行批量复制的民间美术品形式。雷德侯认为,自然界中的“每一个个体都稳固地排列在其原型与后继者的无尽序列之中”,中国人则以造化为师发明了用复制进行生产的印刷术。利用手工雕版印刷术大量生产的木版年画,从图像创作到物质生产,均在模件化的思维体系下进行。即在一定框架的制约下,通过模件组合与增殖法,让年画成为推动艺术审美标准化和传承民族记忆的重要载体,既体现了规模生产的标准与效率,也体现出民间艺术的规范与创新。

(一)生产神像的规矩

神符、门画这一类年画是神灵的替身。朱仙镇年画就有神像画不刻字号的规矩,因为年画艺人认为自己的字号不可与神灵并列,“这是一种源于敬畏的禁忌”。可以说,民间年画艺人在从事一项为神灵造像的工作。中国版画一直与大众信仰互动发展。今发现的早期雕版印刷品中,佛教印刷品占大多数,佛像并不因复制而失去价值。比起手抄,雕版印刷更高速、高产,也减少了人为的错误,更准确地传播了教义。对信众来说,复制品来源于同一印刷介质,是原版的替代符号,更有权威性。对手工艺人来说,复制宗教画或经书是积功德的行为。因此,遵循一套规范,就是确立神像标准、生产高质量造像的保障。这便是模件生产体系中“高度的标准化”法则。这一法则也同样渗透在其他品类木版年画的创作理念中。

年画艺人经过长期的实践,总结出标准化的制作方法与审美法则,并在言传身教中代代相传。比如师徒相传的行业口诀就是基于前人经验总结出来的技艺要领。以杨家埠年画的几则口诀为例,“三分样子,七分配色,颜色花哨,贴了热闹”,强调了年画应重色彩搭配;“紫是骨头绿是筋,红黄搭配到处新”,进一步指导如何配色;“大红大绿不算好,黄能托色少不了”,指出了配色的禁忌。杨家埠年画的口诀从整体原则到具体细节,规定了以传统审美为纲的构图、设色法则,以及制作范式。几代年画匠人用口诀的形式通过父子、师徒、作坊的途径传承、传播,虽然创造力被束缚在有限的框架内,但也潜移默化地形成了当地年画独特的美学风格。

年画纸张的裁切方式与其张贴方式须和应用场合相适应,因此也限定了同一规格年画的题材范围。比如杨柳青年画中最常见的规格宫尖(约横112厘米、纵63厘米),为整张粉连纸,因尺幅大,适合场面大、人物多的画面,如风俗民情、戏文故事、婴戏图等类型的年画。立宫尖装裱成立轴,挂在堂屋中间,为中堂,内容多为花鸟、山水、福禄寿三星等。三裁,是将整张粉连纸裁成三开。横三裁多作炕围,内容常为民间故事;竖三裁则多贴于窗旁,两幅一对。斗方一般为边长46厘米的菱形构图画,贴于水缸、谷仓等处。长期的生产实践,逐渐形成了以纸幅确定作画框架的既定规训。到了当代,手工木版年画已不再是生活必需品,纸张的规格和题材也随之发生变化。正如朱仙镇年画艺人尹国法所说,“制作木版年画的方法和工具变化不大,变化最大的是纸张”。当代消费者更多地把年画当作礼品、收藏品或旅游纪念品购买,长卷和单张成为市面上的主流形式。年画的质量更高了,但题材则变得不古不新、“不伦不类”。年画的纸幅决定了创作题材,也反映了市场需求的变化。

在这些既定规则下,画匠遵循模件化的原则,创作出大量形式雷同又丰富多样的画面。模件“是可以替换的构件”,“从一套总集中选择并组合它们的原则也适用于图像志的水准”。雷德侯以中国文字为例,把文字的组织形式分为五个由简入繁的层次:元素(Element)、模件(Module)、单元(Unit)、序列(Series)、总集(Mass),分别对应笔画、偏旁部首、汉字、文本和所有汉字。如果将一幅完整的年画画面看成一个独立的单元,模件则是组成画面的各个母题,或称吉祥图案。画匠们可以自如地利用这些母题来配置组合各种构图。除了单独描绘某一母题外,联合与增殖的法则也经常被运用于年画的构图。联合,即用不同的组合方式搭配不同的模件。如几版“张仙射天犬”题材的桃花坞年画(图1,图2),都由“张仙”和“婴戏”两个模件构成。头戴官帽、引弓射天犬的张仙已成为固定的形象,决定了画面的主要母题。张仙射天犬的典故寓意子孙健康,所以常与婴戏图相配。有的配“麒麟送子”,有的配“五子登科”,有的将两者结合。可替换的婴戏图在组合时虽有一定的自由度,但也受到了规则和惯例的制约。婴孩总是环绕在张仙膝下,既突出了张仙射箭的手部动作,也象征着子女承欢膝下,同时还形成了稳定的竖式构图。这类祈子的年画,常作门画或窗旁画贴在里屋。增殖,是指“当一个组合单元的绝对尺寸变大之时,其中的模件并没有相应地增大,而是代之以增添新的模件”。在各种尺寸的《百子图》(图3,图4)中,这一原则表现得尤为明显。当画面空间总体增大时,画匠并不相应放大婴孩的个头,而是通过添加更多等大的、其他造型的婴孩填满画面。尺幅越大,婴孩的数量也越多,画面也更充实、丰富。年画艺人在有限的范围里发挥想象力,传承一贯的风格又创造出千万种样式。

图2 (清) 佚名 《张仙射天犬》 54厘米×35厘米(单) 纸本 上海市历史博物馆藏

图3 (清) 陈同盛 《百子全图》 54厘米×54厘米 纸本 上海市历史博物馆藏

图4 (清) 佚名 《百子图》 110厘米×58厘米 纸本 上海市历史博物馆藏

(二)画版传承的记忆

木版材料的坚固耐久,确保了图像模版的稳定性。雷德侯认为,中国古代印刷文字更垂青雕版而不是活字,是因为雕刻木版虽然费力,“不过,一旦干完这活,即便是几年、几十年甚至几百年之后,只要有需求,书版的所有者都可凭借经久耐用的版木加印新书”。画店拥有自创年画的版权,画版的保存对画店尤为重要。2003年,武强贾氏德兴画店的古版被发掘时,还发现了贾家的分家契约,其中凡提到画版时都特别强调“本画版只许使不许卖”。如贾氏后人所说,“画版养活了他家一代又一代人”。从更大的社会层面来说,画版记录了同一类型年画的基本创作规律。当一张年画因纸张的消耗而消失后,保存下来的画版就留住了图像的历史记忆。现存的桃花坞版春牛图就很好地解释了木版年画如何通过版的变与不变顺应时移事异,并完成了记忆的传承。

春牛图是历画的一种。一年的农时节气直接关系到百姓的生活生产,于是民间画店就将私制历书与吉祥图案相结合,印制简易的历画,销售给百姓。春牛图不仅要指导耕种,还要兼具装饰性和教育性。如果根据雕版印刷的技术规律,将一幅春牛图看成一个单元,主要模件则可分为两个,一个是年历,另一个是图案。以《福寿双全十二花神牛图》(姑苏王荣兴)(图5)与《六十花甲天下太平牛图》(姑苏王荣兴)(图6)为例,画面上方左右两侧的年历部分空缺,都只印制了图案部分。两块空白的方框里应该填印当年的农历。从上海市历史博物馆藏《福寿双全春牛图》的墨线版(图7)也可以看出,左右两角的两块空白处对应的凹槽特别深,只要将两块新刻的年历嵌入凹槽,就可以印制新一年的历画。春牛图上实用的年历信息是一个变量,实时更新。而这块墨线版及与之配套的色版是一个定量,可以长年使用。模件化生产体系往往应用于具有可预见性的制作流程,以致匠人总是在一定的惯性下置换模件。如《十二花神春牛图》(飞云阁)(图8)初印成时,其名应是“大清光绪三十五年十二花神春牛图”,不料次年改年号为“宣统”,只得将“光绪三十五年”涂改成“光宣统元年”。右上角的“光绪三十五年”却未改。一般在新年前几个月,画店就开始准备下一年的历画。这批春牛图极有可能在光绪三十四年(1908)十一月前就已印制完成。飞云阁在更换年历时没有成功预计到年号更改的情况,因此留下了这一仓促涂改的痕迹。

图5 (清) 王荣兴 《福寿双全十二花神牛图》 姑苏 35厘米×46厘米 纸本 苏州桃花坞木刻年画社藏

图6 (清) 王荣兴 《六十花甲天下太平牛图》 姑苏 34厘米×46厘米 纸本 上海市历史博物馆藏

图7 (清) 佚名 《福寿双全春牛图》墨线版 28.5厘米×47.2厘米×2.6厘米 木质 上海市历史博物馆藏

图8 (清) 飞云阁 《十二花神春牛图》 32厘米×52厘米 纸本 天雅阁藏

“复杂的模件可能包含简单的模件”,春牛图的图案作为一个“复杂模件”,也包含了多个母题。春牛图得名于一个固定母题,即一个童子形象的芒神鞭打春牛的图像。每年开春,农村里都会举行“打春牛”的仪式,祝愿春播顺利。除了仪式寓意外,芒神与牛的位置,以及芒神穿鞋与否,都是对当年春播时节和雨水量的指示。为增强年画的家居装饰作用,清末桃花坞的年画艺人在春牛图中加入了其他母题,这些母题既有代表时节更替的图案,也有恭贺新禧的吉祥符号,还有戏文故事画。比如上文列举的《福寿双全十二花神牛图》《六十花甲天下太平牛图》,都用“十”字形排列的双勾填花四字吉语搭配十二花神像。画面整体呈中轴对称,四周以联珠纹顺时针罗列六十花甲子干支年号,作为边框。左右角分别为“刮锅忌”和“喜神方”。“画工组合其构图时仍然受制于程式与惯例”,王荣兴出品的春牛图所遵循的格式在这两幅春牛图中显而易见。年画艺人通过“刻”,将完整的图案转移到木板上。这块木板上的图案便有了唯一性,且可以实现批量复制,成为画店所独有的版。画店的风格也在这种图式的反复应用和广泛传播中渐渐成熟。

春牛图可变的模件“年历”执行实用功能,是年画得以张挂和传播的必要条件。不变的模件“图案”则传承图像记忆,人们在春牛图中了解十二花神的典故,传承打春牛的习俗。扬·阿斯曼(Jan Assmann,1938—2024)和阿莱达·阿斯曼(Aleida Assmann)的“文化记忆”理论指出,在一定时期一个社会中反复使用的图像、文字、仪式等内容即为文化记忆。通过它们的传播,社会成员会共享有关过去的共同知识。图像是“文化记忆”的储存,它承载的集体记忆,有助于群体文化共享与自我形象确立。年画通过木版的复制与传承,把古老的故事和信仰代代传述。除春牛图外,同样以这种模件形式生产的年画品种还有灶君画、家堂画等等。在木版印刷的年代,“留版”为图像记忆的保存和重塑带来了希望。

作者信息:邵文菁 上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)副研究员。

责任编辑:张书鹏

文章来源:《民艺》杂志