研究 | 郑建明:天目山窑窑业技术来源初探

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-05-12 浏览量:334

本文根据郑建明在“天目山窑文化再发掘——历史、考古、数字化与传播”学术研讨会上的主旨演讲整理而成。

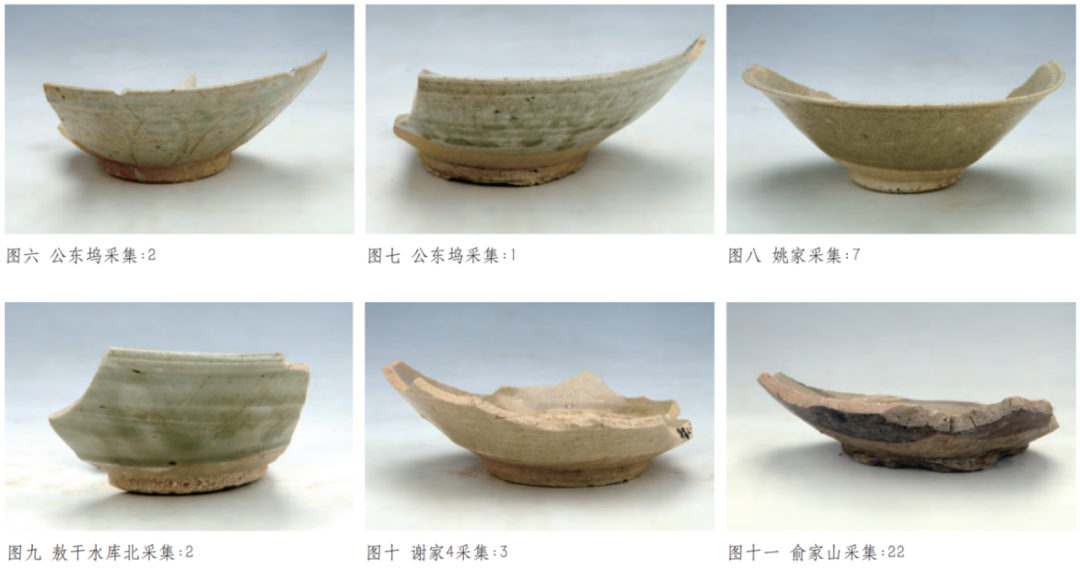

我曾多次前往天目山窑进行考察,根据已经发表的材料和我的认知,我认为从我们今天材料思维的角度来看,天目山窑址可分为两种类型:第一类以烧偏青釉为主,兼烧少量的黑釉盏,同时还生产一些酱釉的产品。下图中的器物就出自这类窑址。

注意看前面的四件青瓷产品,我们能看出明显具有龙泉风格。尤其下图这件刻划花莲荷纹碗,龙泉窑的特征明显。我们知道,龙泉窑从北宋开始出现大量的刻划花,这种风格一直延续到南宋。

青釉刻划花莲荷纹碗,具有明显的龙泉窑特征

今天我们讲起龙泉窑,首先就会联想到乳浊、厚釉,似乎跟南宋官窑很相似,其实并非如此。龙泉窑有大窑、金村窑、溪口窑等多个体系,乳浊、厚釉这类风格属于大窑体系,而我们现在看到的这一类型的器物则应属于金村体系,即以刻划花为主,相对而言釉色较薄、较透明,到南宋、元代都非常流行。

此外,天目山这类窑址还生产一些白覆轮的黑釉碗盏,这也是一个从南宋晚期到元代的时代特征。

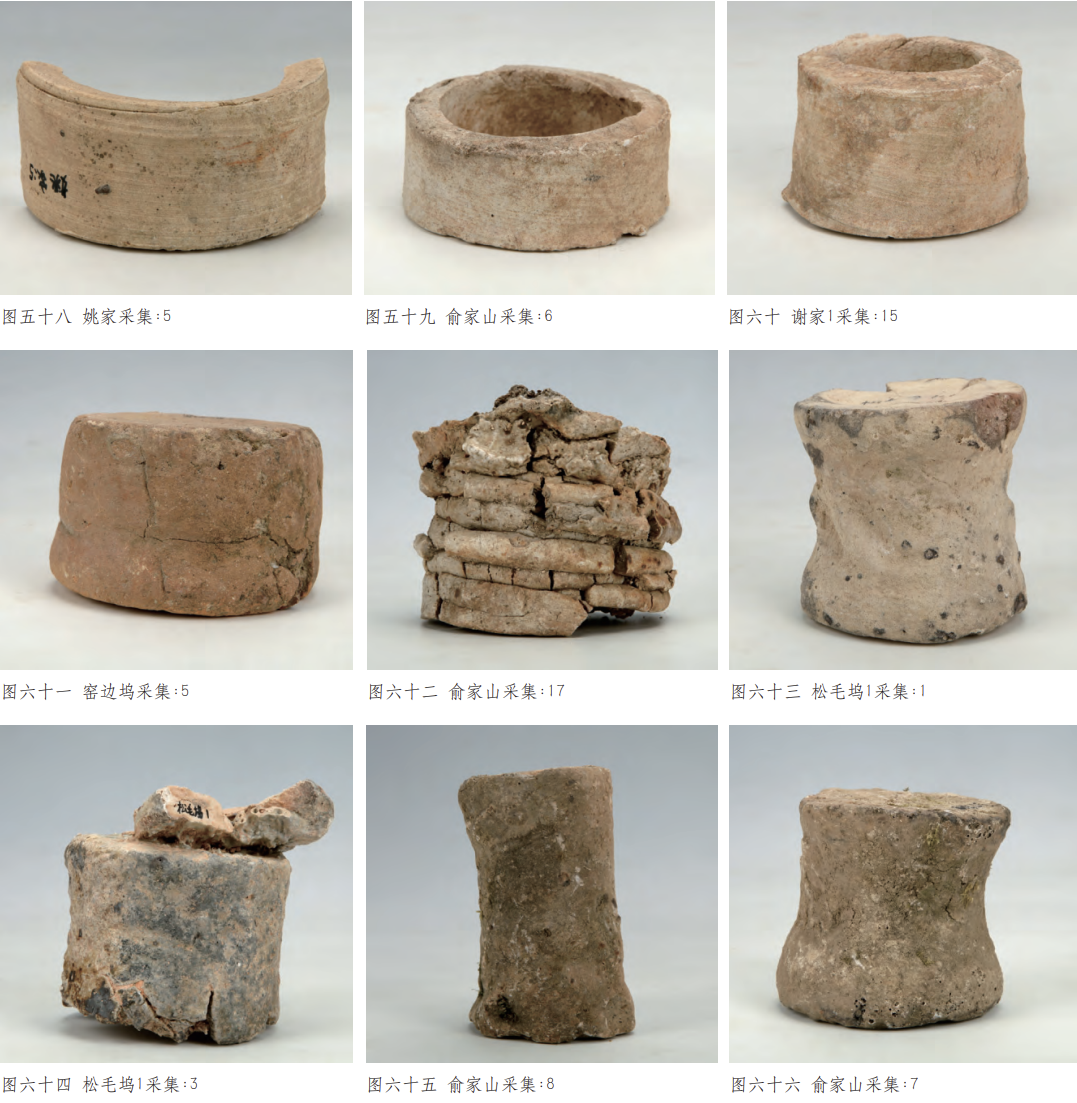

白覆轮黑釉碗盏

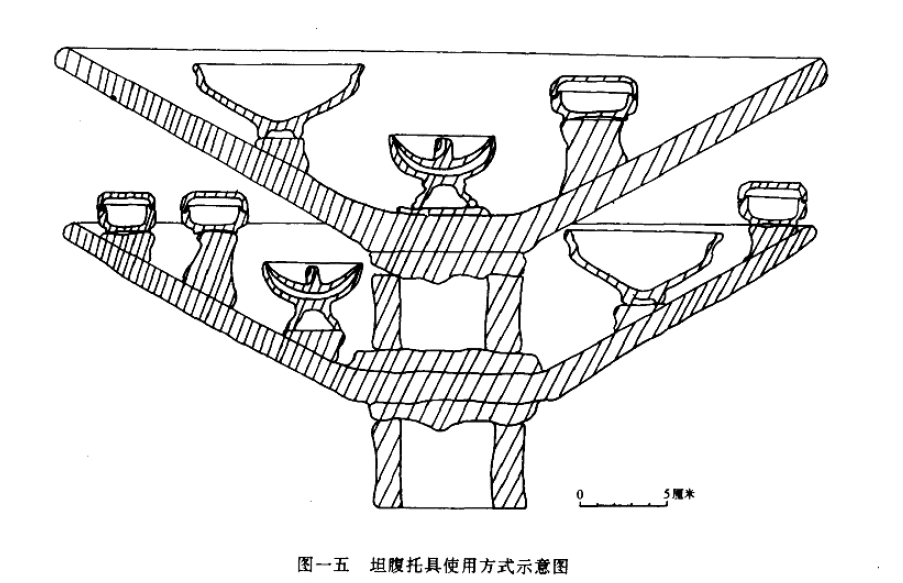

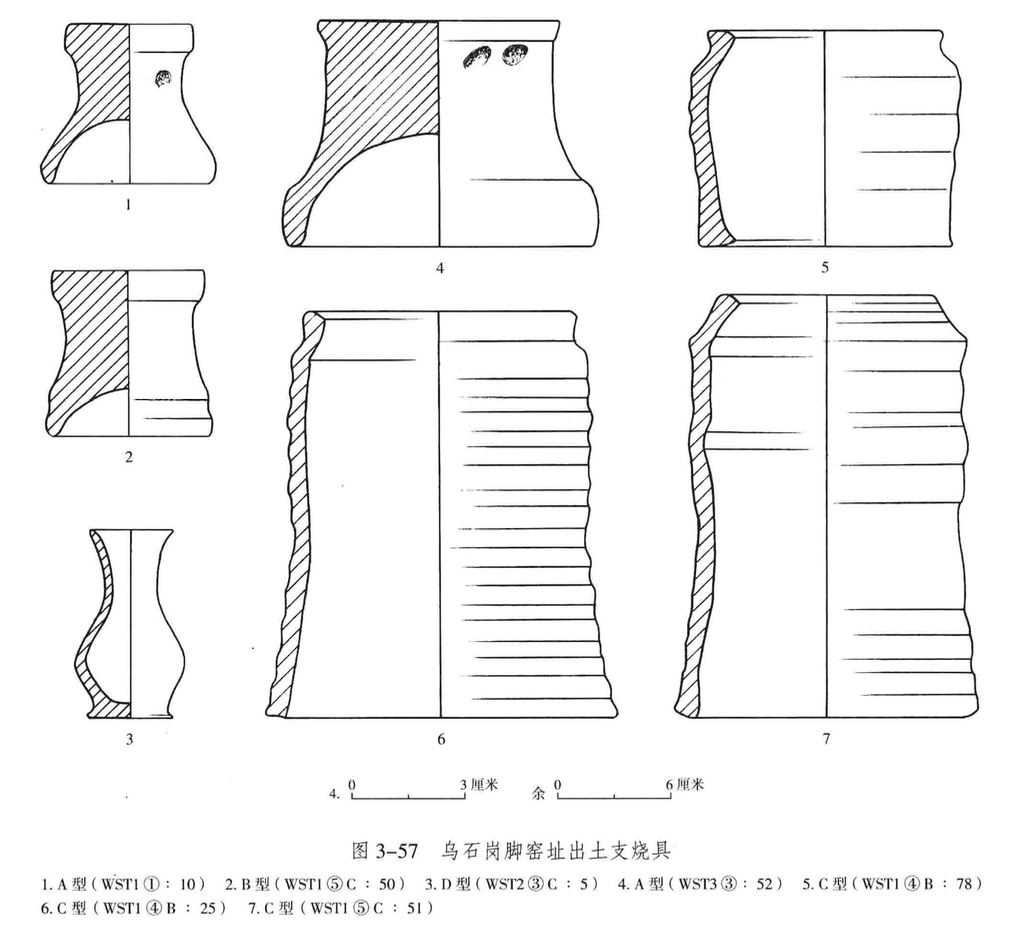

在这类窑址中发现的窑具很少,主要是支烧具。很少用匣钵,都是叠烧,尤以涩圈叠烧为主,产量比较大。这种叠烧方式在烧制时还会将底圈蘸上沙子,这种方法在浙西地区例如金华等地,以及江西的一些地方都比较流行。

装烧方式以涩圈叠烧为主

事实上,“涩圈”加沙子,是浙闽赣三省交界地区比较常见的一种窑业技术。用这种方式,只需将产品摞成一叠即可入炉烧制。在天目山的这类窑址中,垫圈相对用得比较少,通常只有质量比较好的产品会用到垫圈。

窑具,左为垫圈,右为窑柱

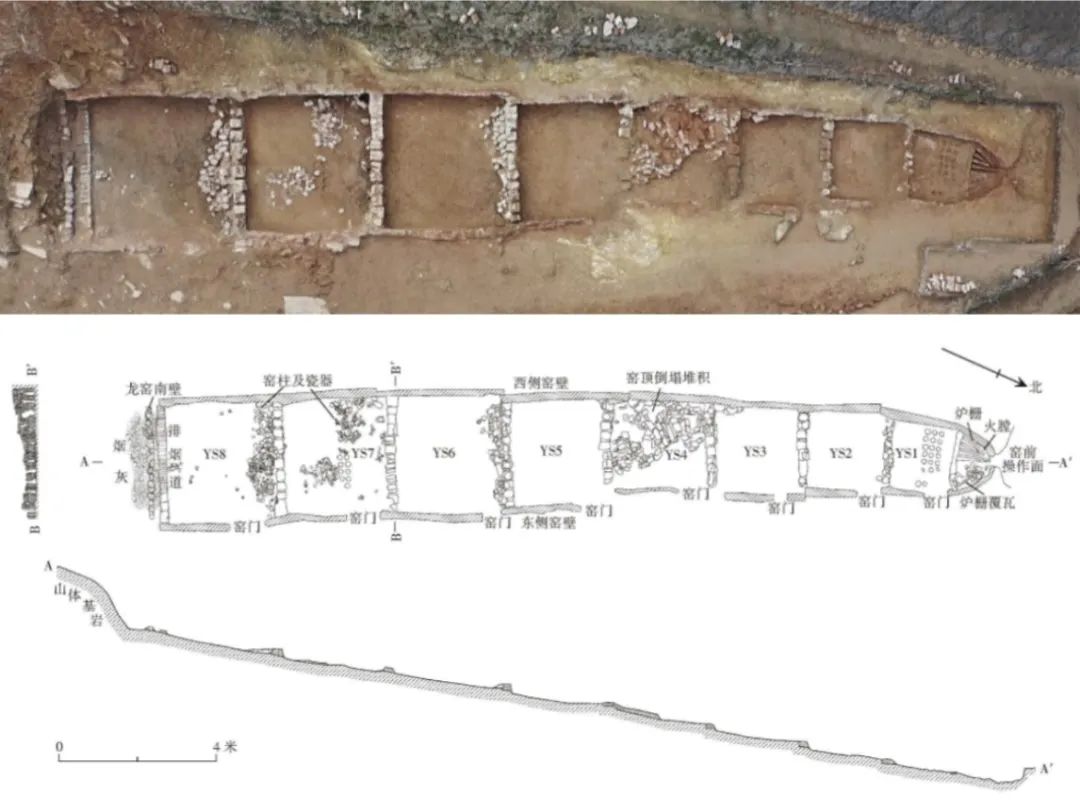

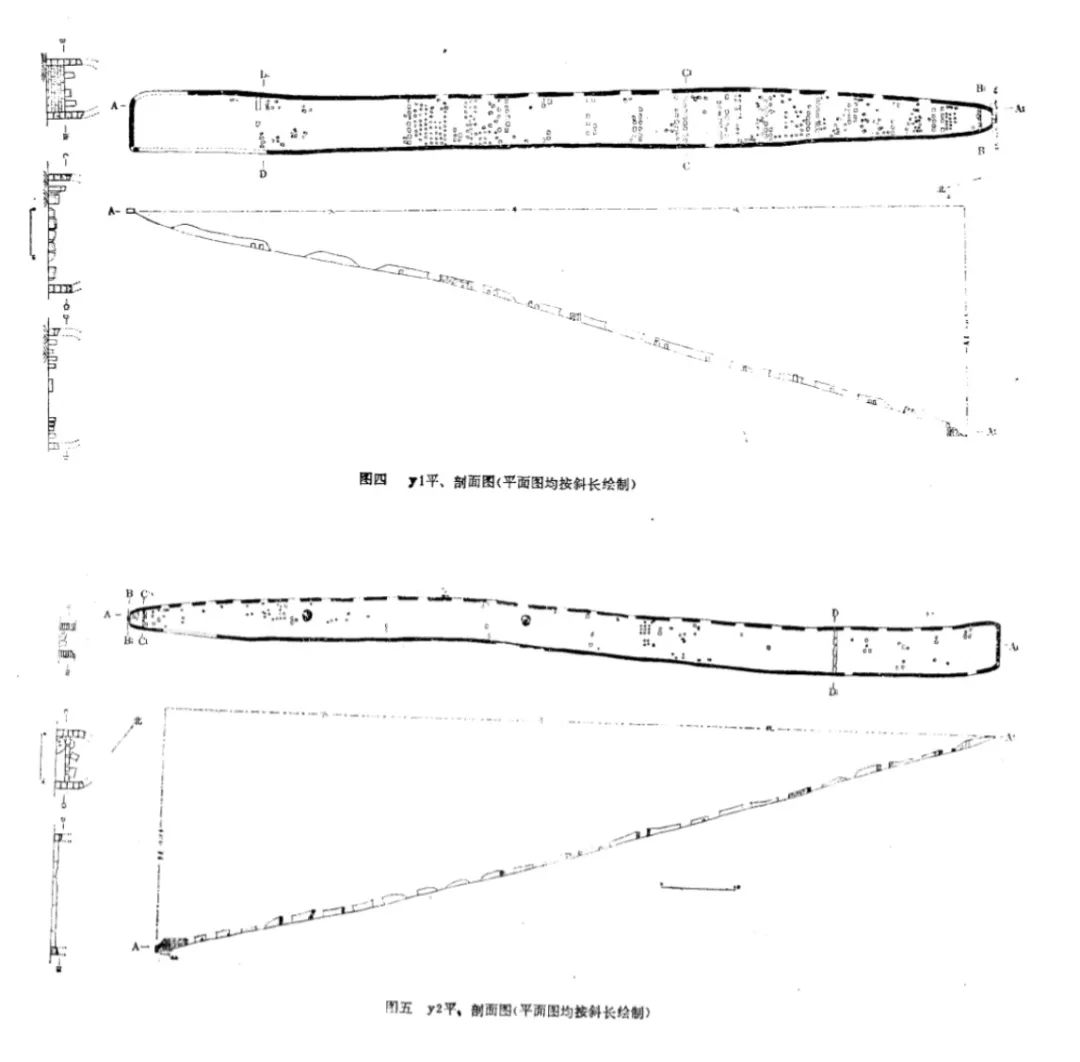

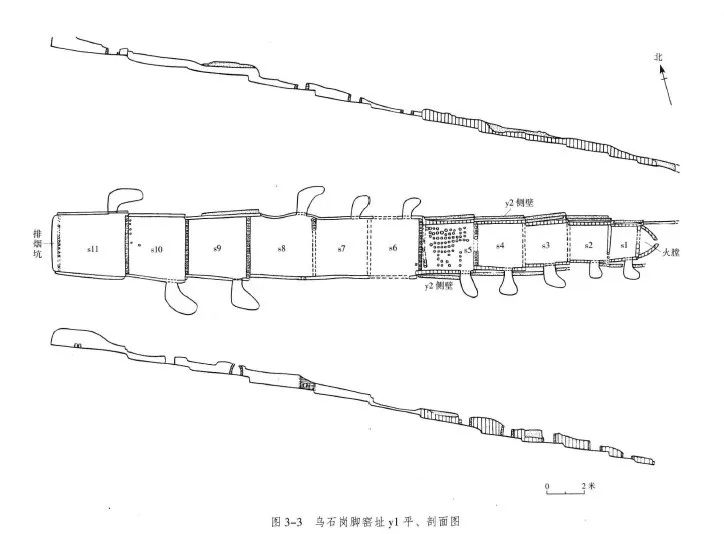

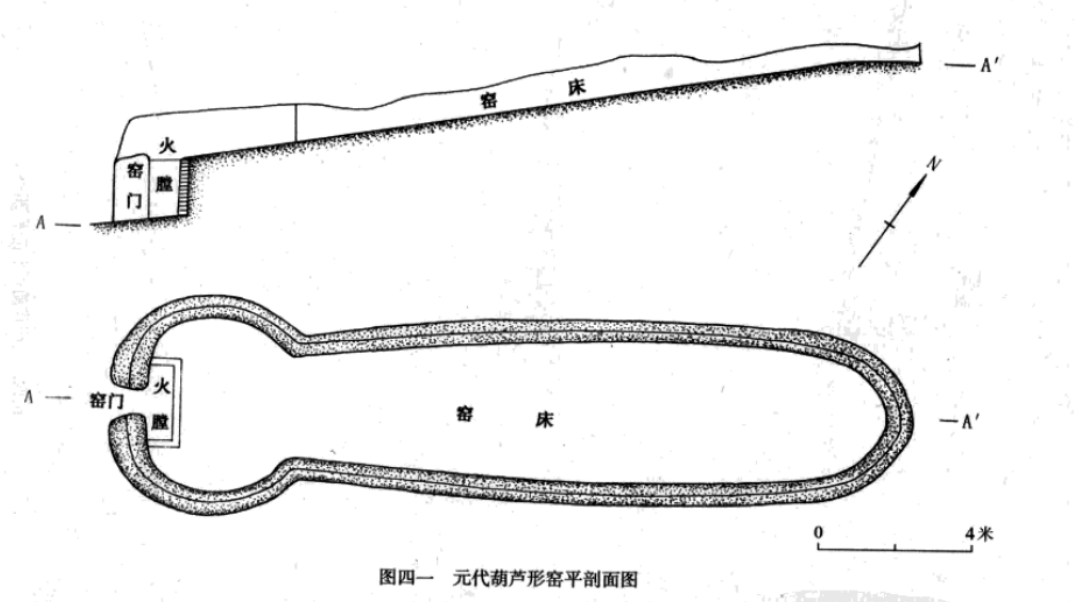

再来看这类天目山窑址的窑炉。下图这座窑炉属于分室窑炉,应该是元代的。这类窑炉跟浙江本地窑业的传统不太一样——浙江一直都是以斜坡状的龙窑为主,而这种分室龙窑在整个浙江自身的窑业体系里是没有的,应该是外来的窑业技术,很可能来自江西、福建一带。

分室窑炉的全景图(上)及平、剖面图(下)

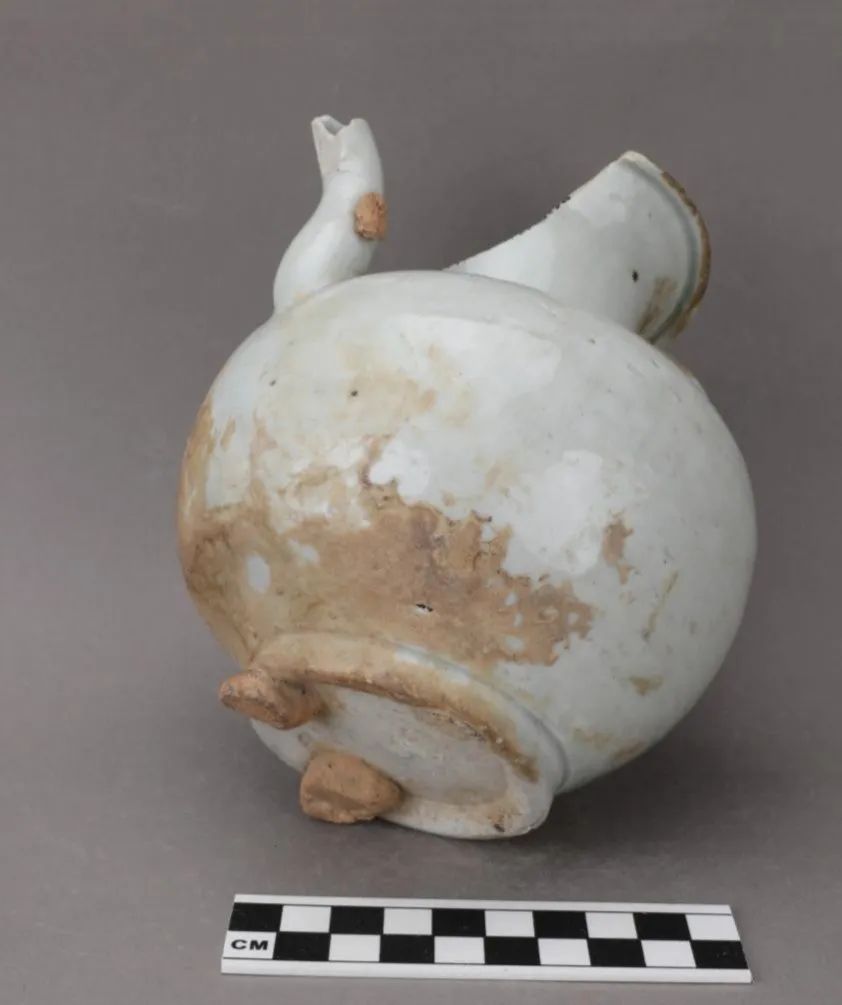

天目山窑的第二种类型是以烧青白釉为主,兼烧黑釉,制作方式大多是模制拼接。

以青白釉为主,兼烧黑釉,多以模制拼接法制作

上图二十二可见上下两块拼接而成的痕迹

来源于杭州市文物考古研究所等编写的《杭州市临安天目窑址2013年度考古调查简报》

原文刊登于《东方博物》,第五十三辑

产品类型上,有大量的盒子、灯之类的产品,都以模制技术制作,以印花工艺装饰。这类器物在元代比较流行。

器型丰富的各类炉具

还有各种各样的灯。这类物件在杭州城里很常见,由此可以推测天目山窑的主要供应区域应以杭州一带为主。不过,这两年我们在整理一些其他地区的东西时,发现在江苏太仓出土的大量元代瓷片中,也有天目山窑的产品,可见天目山窑在当时的经销区域还是比较广泛的。

各种类型的灯具

装烧方式上,此类天目山窑址也使用涩圈,装烧工艺跟前一类一样。

装烧时使用了涩圈技术,有些还带有印花

同样,也兼烧下图中的黑釉盏。

也有一些白覆轮黑釉盏。如下图所示——

除了青白釉和黑釉,此类窑址还烧制酱釉产品。下图都是一些印花酱釉器物,仍然是模制。值得注意的是,前一类烧制青釉的天目山窑址主要是手工制作,而烧青白釉的这类基本都是模制。

使用叠烧的装烧方式往往在一摞青釉或青白釉器物的最上面放入一只黑釉碗盏。

以上就是天目山窑的一个基本面貌,接下来我们重点看看在整个浙西地区从南宋到元代的窑业发展情况。

>>浙西地区南宋和元代的窑业情况

这一部分内容我将主要介绍浙西地区青白瓷、青瓷和乳浊釉瓷三种不同类型的窑业在南宋和元代的发展情况。

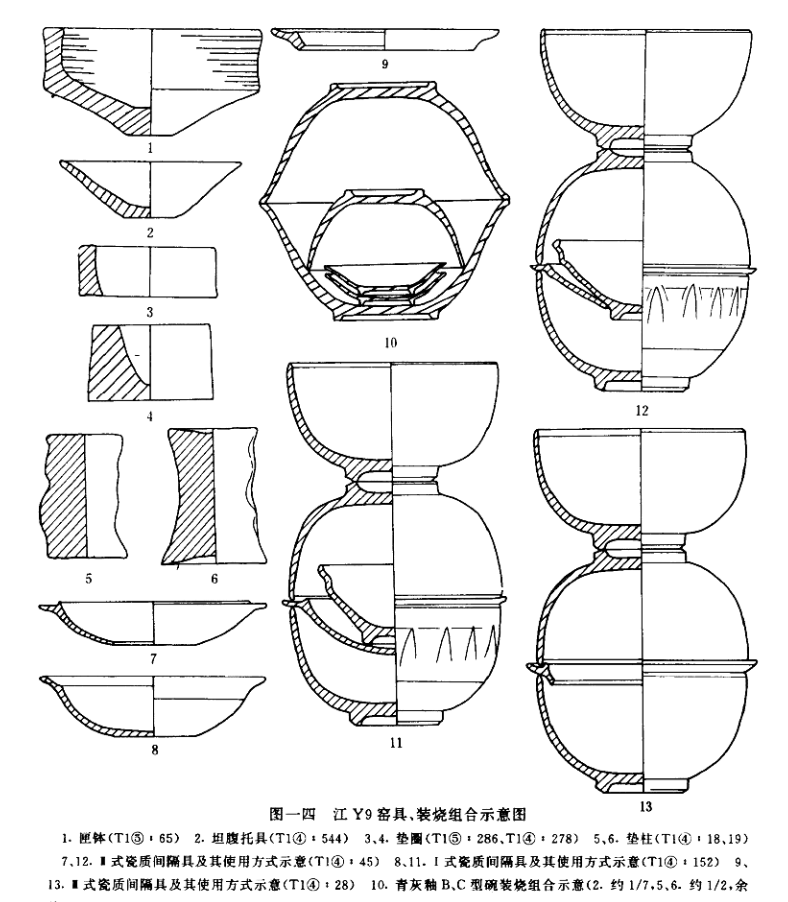

首先来看青白瓷。浙江的青白瓷窑址主要分布于浙西地区,大约从北宋晚期开始,一直延续到南宋至元代。其窑业技术主要来自江西或福建地区,使用龙窑,早期使用漏斗形匣钵和泥饼垫烧,晚期为芒口覆烧。这一点非常重要,因为我们浙江本地窑业传统中是比较少见芒口覆烧的。

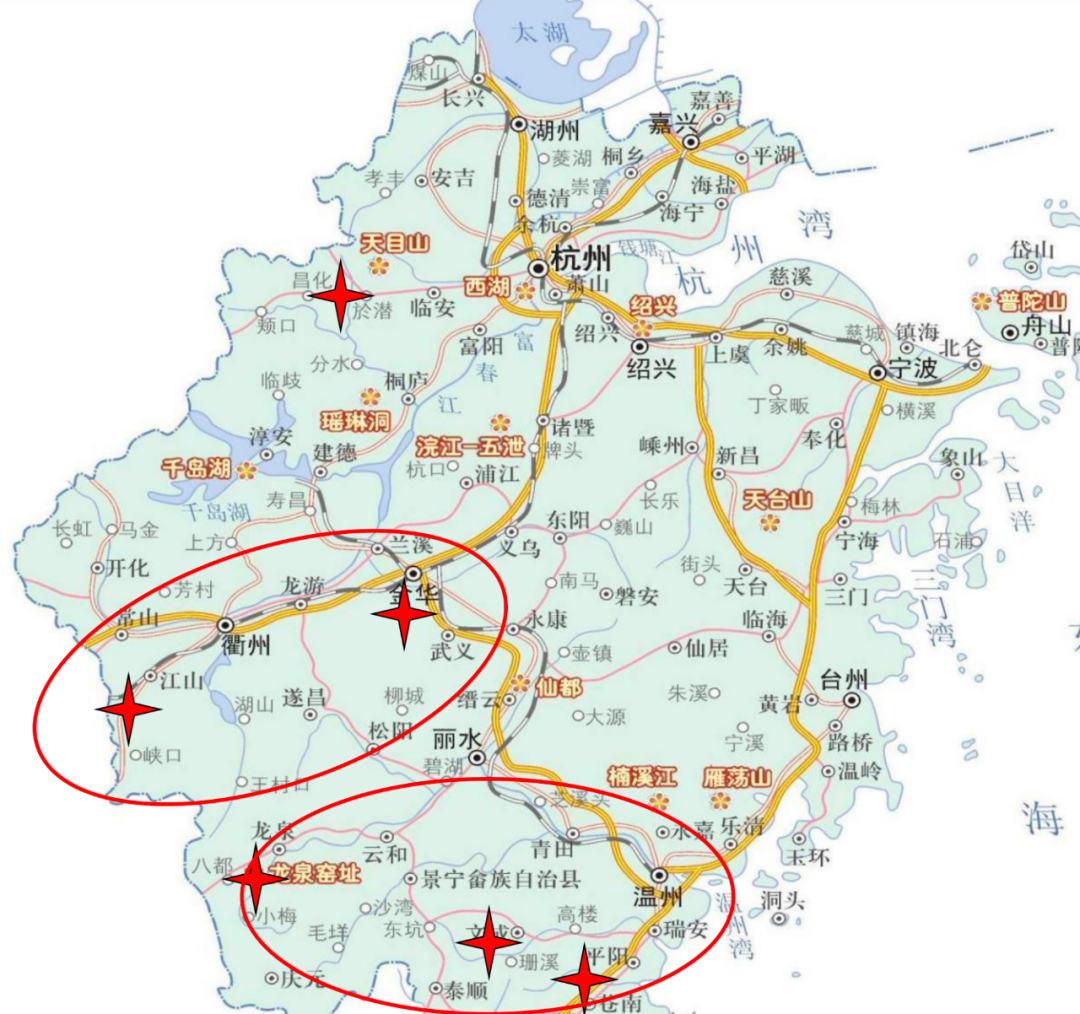

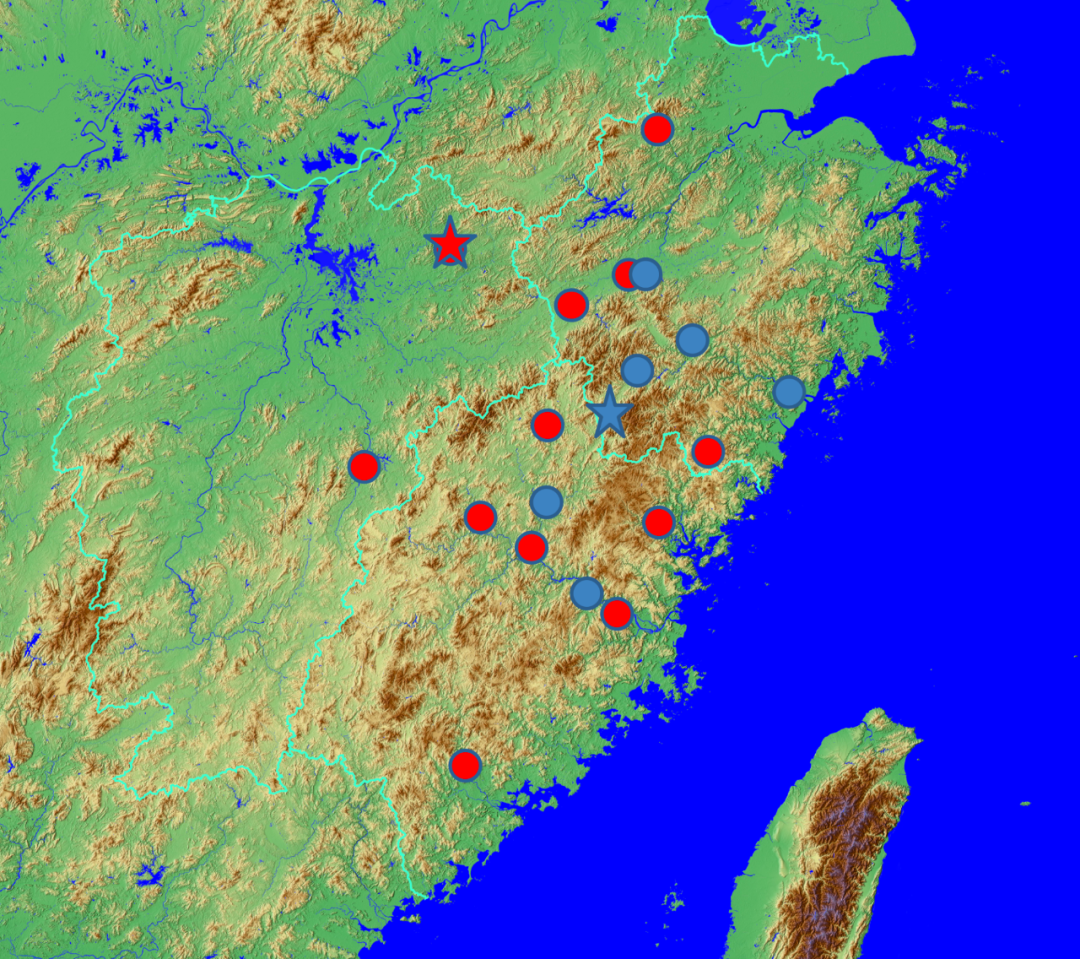

上图是南宋至元代浙西青白瓷窑业的主要分布图。从图中,我们可以看到,浙江烧制青白瓷的地方除了天目山以外,还有两个地区:一个是浙西南区,即浙南山地的温州地区,以飞云江上游的泰顺、文城、苍南为主的一批窑址。我在调查中发现,在龙泉的大窑所在地就有一个青白瓷窑址,这个可能大家都想不到——龙泉青瓷的最核心地区竟然有一个烧制青白瓷的窑址;另一个是浙西地区,即金衢盆地,以衢州地区的江山碗窑为中心有一大批窑址,此外在金华地区包括武义在内,周边也有一大批窑址烧制青白瓷。

我们来看看这些窑址的面貌,首先看浙西南区的情况。下图是泰顺的珊溪水库,这里有着到目前为止浙西地区发现的质量最好的一个青白瓷窑址。

这一窑址始于北宋,当时的装烧方式为正烧,外底刮釉、泥饼垫烧,放在漏斗形匣钵里面。工艺主要以刻划花为主,质量非常好。

我们看下图这件器物,从它的底部我们能看到,像这类的东西,都是用三个小泥片垫烧的。

底部可见三个泥片垫烧的痕迹

底部可见三个泥片垫烧的痕迹使用漏斗形匣钵。我们浙江地区窑业传统是用M形匣钵,这类漏斗形匣钵最早应是定窑、邢窑开始使用,一路流传到景德镇,然后一路伴随着青白瓷的扩张而发展。所以,我们浙江也有漏斗形匣钵。

进入南宋后,浙西南区的青白瓷发展也到了晚期阶段,开始使用芒口覆烧,印花工艺,质量开始下行,整个颜色偏青。

这一时期出现了一种比较有特色的窑具,即覆烧的支圈。这种支圈跟北方窑口的不太一样,北方窑口是组合起来一套套的,叠起来使用。而我们的这种支圈是单体的,下面小上面大,装烧的时候一件件器物摞上来。这是一种浙江本土比较有特色的窑具。

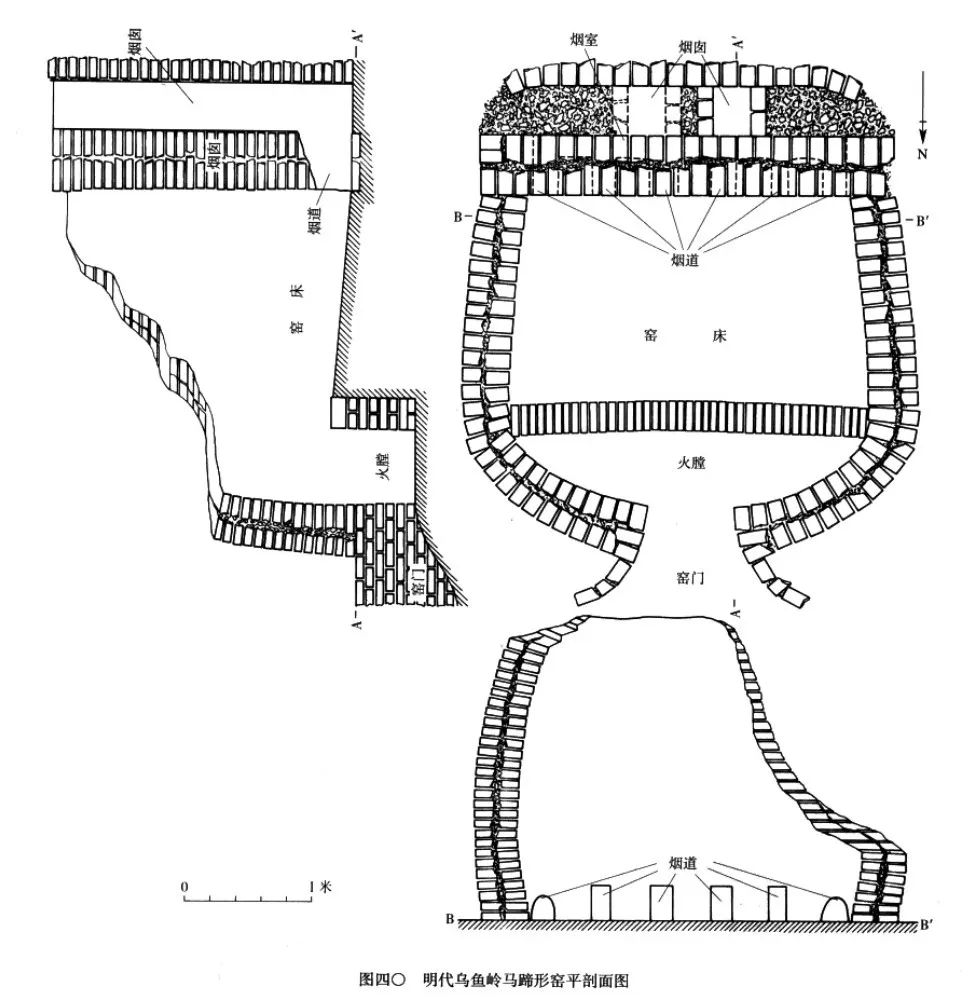

这些产品出自衢州江山碗窑窑址群,属正烧,其中青白瓷的颜色发青,刻莲瓣纹,跟青瓷相似。除青白瓷外,也有白覆轮黑釉盏。此外,江山碗窑亦使用分室龙窑。这些特征跟天目山窑非常接近。

不过,它的装烧工艺和天目山窑还是有所区别的,所以两者并不完全一样。

以上介绍的是浙西地区青白瓷窑业的大体情况。接下来我们再来看青瓷,由于这块内容主要是介绍南宋到元代的情况,所以青瓷以龙泉窑系为主。

上图是北宋晚期龙泉窑的东西。在金衢盆地有一大批龙泉窑窑址群,以前外界不太了解,把这些东西都当作是龙泉生产的,其实不是。这些都是北宋时期金华地区窑口烧制的龙泉窑青瓷产品。金华地区在北宋有很多龙泉窑,其中不少体量和规模都非常大,质量也很好。

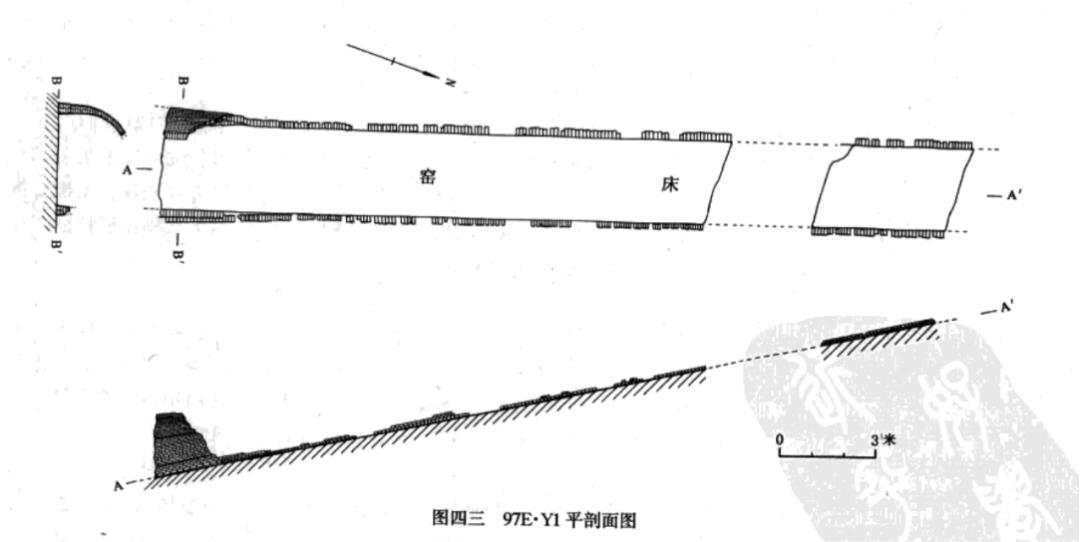

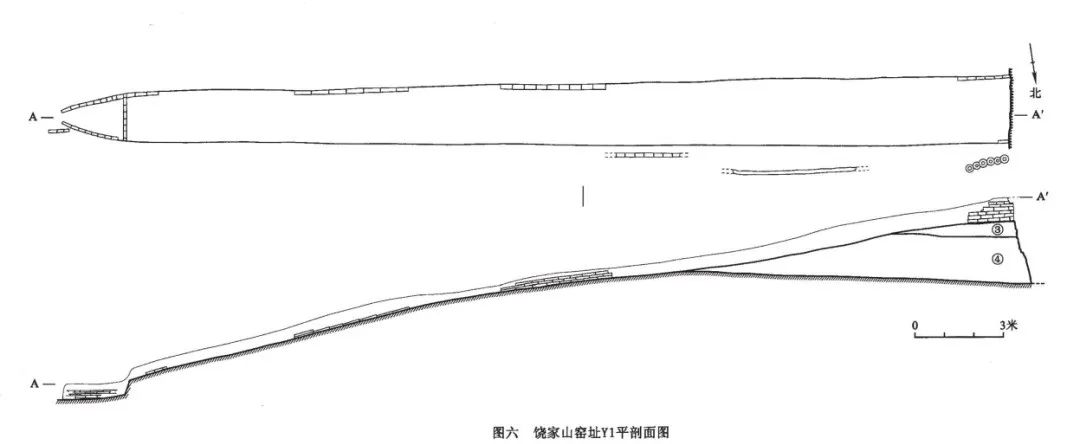

这是元代的龙窑,也是浙江最有特色的窑炉。从夏朝开始,浙江地区的窑炉就是斜坡状的,这一特征一直延续到明代,并成为浙江窑业自身的一个传统。

浙西地区的窑业除了青白瓷、青瓷,还有乳浊釉瓷器。

浙西地区生产的乳浊釉瓷器(上)及使用的支烧具(下)

浙西地区生产的乳浊釉瓷器(上)及使用的支烧具(下)

从上图可看出,也是使用了涩圈叠烧工艺。跟天目山窑一样,叠烧的最上面放一只黑釉碗盏,窑炉也是分室窑炉。

总体来看,青瓷是浙西地区窑业自己的传统,而青白瓷、乳浊釉、黑釉则有很大的外来文化因素。

>>天目山窑窑业技术

最后我们来看看天目山窑的窑业技术。

如果放眼整个浙闽赣三省交界区域的大格局,无疑浙西地区的青白瓷窑业是来自于湖田窑,即源于湖田窑的扩散和扩张。

我们首先来看看湖田窑自身的技术体系。以下是湖田窑各个不同时期的窑炉形态——

我们会发现,从唐、五代到明代,湖田窑都没有分室窑炉,而是遵循着景德镇窑口的体系。当时,景德镇窑口往外扩张最主要的一条路线,就是沿着赣江、抚河进行的。下图是景德镇窑口扩张的一个重要窑场——江西抚州的南丰白舍,它也是长条形龙窑,而不是分室龙窑。

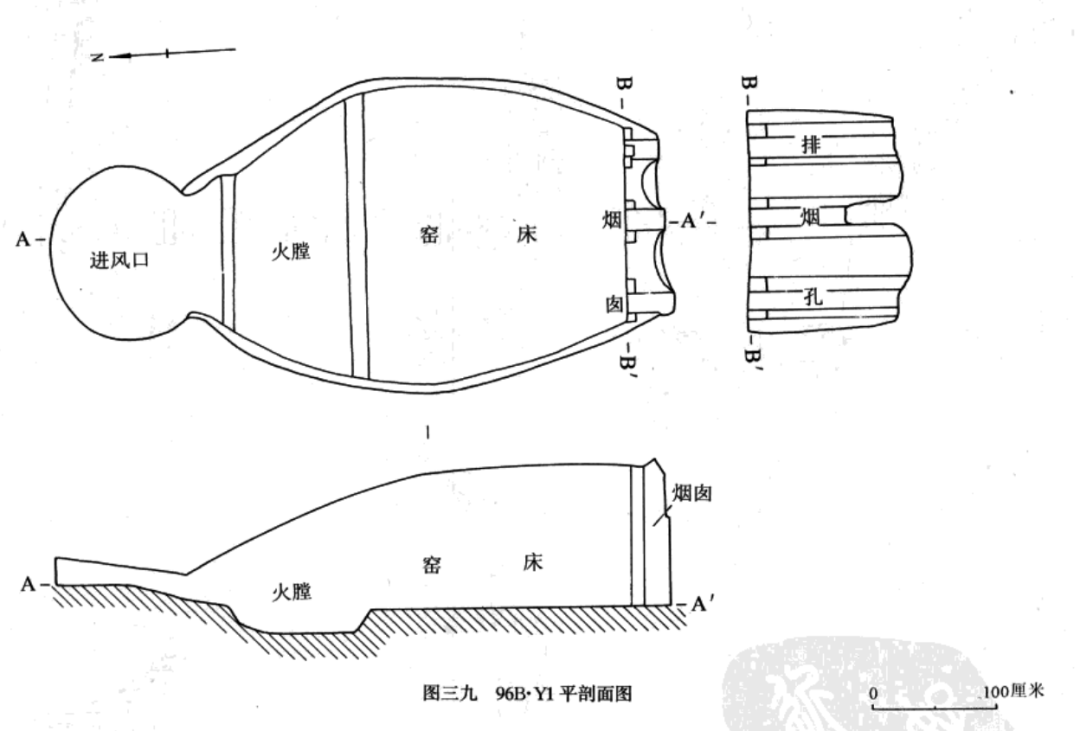

以上是江西地区的窑业情况,我们再来看看福建地区,尤其是闽北的青白瓷窑业特征。我们会发现,这一地区的青白瓷窑场,多使用分室龙窑。

上图是南宋时期福建建阳的白马窑,为典型的分室龙窑,烧制青白瓷。

我们来看看上图。图中红点代表的是青白瓷窑址,蓝点代表的是青瓷窑址。其中,最上面的一个红点是天目山窑所在地。

首先来看青白瓷的窑业扩张路线。我们会发现,青白瓷的窑业技术核心区(红色五角星)从北宋开始大规模地往外扩张,其中最重要的一条路线是进入鄱阳湖流域后沿着抚河扩张,然后跨过武夷山,进入闽江流域。在闽江流域,青白瓷窑业进一步向东南铺陈,直到闽江上游的闽清义窑。之后一路往南,到了闽南,出现了大量的青白瓷窑址,再到广州,出现了西村窑。然后再往西,进入广西后,出现了中和窑等窑址。

青白瓷窑业的另外一条扩张路线则是向浙南山区和闽东铺陈开去,在福建南平出现了大口窑。大口窑的产品和江山碗窑的产品就非常接近了。所以,浙西地区青白瓷的窑业来源应是从南平大口窑进入江山、金衢盆地,之后往建德等地延伸。所以从产品,尤其是烧造技术,即分室龙窑、窑具、漏斗型匣钵来看,天目山窑的青白瓷窑业技术应该是这样来的。

再来看青瓷窑业的扩张线路。青瓷以龙泉为中心,从北宋晚期开始大规模扩张,也是沿着闽江进入松溪、府城等地,在闽南三角洲形成大规模窑业。其中一支顺着瓯江,到了丽水地区,之后到了缙云的壶镇,沿着瓯江的支流进入金衢盆地,在这里铺陈开来一堆窑业。所以,天目山窑的青瓷体系应该来自于金华地区。

所以,放在浙闽赣三省交界的大格局里,能够很清楚地看到天目山窑业的发展和浙闽赣三省交界的窑业技术的交流紧密相关。天目山窑这样一种复杂的面貌对于探讨宋元时期的历史、文化交流是非常重要的载体。我们一直强调中华民族多元化、一体化的进程,以及这一进程中文化的交流与融合,从这一意义上讲,天目山窑应有其独特的定位,可以扮演一个非常重要的角色。