研究 | 邓启耀:民族艺术的认知与研究本体——基于民俗雕版木刻分析(二)

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-04-10 浏览量:184

三、民族艺术的文化本体

再说民族艺术研究的文化本体。

要说文化本体,不得不从本源说起。专业艺术的起点是艺术,主要来自艺术家个体的艺术创意和对艺术形式的考虑;一些艺术类型虽有集体合作,也是分工明确,各司其职的,如音乐演奏、歌舞表演、戏剧、影视等综合艺术,不同创作者的署名按分工和贡献具体到个体。民族艺术的起点却是文化,来自某一群体祭祀、禳祛、聚会、联姻等的需要,然后才是被视为“艺术”的某些形式,如有关祭献对象的图像或偶像(即所谓“美术”)、仪式过程的叙事程序、动作和音声(所谓“戏剧”“舞蹈”和“音乐”)等,还要考虑特定建筑和环境等空间关系和禁忌,如仪式必须在祭坛、祠堂、寺庙等神圣空间进行,经期、孕期和德行有问题的人不能参加,山歌、情歌等不能在家屋和具有血缘关系的人面前唱,等等。一个典型的例子是被视为纳西族东巴舞蹈的“东巴跳”,它其实是祭司“东巴”手持铜铃、铁剑等法器,按祭词提示踩踏各方邪灵的法事动作。如果忽略它的宗教原义,只按“艺术”来看,就会把法器当乐器,踏鬼的仪式动作当舞蹈,连用古老图画——象形文字记录这个法事对象、祭仪程序和施法方法的经文,也被释为“舞谱”。显然,作为文化持有者主体的“东巴”,与艺术研究者的理解和阐释,不在同一语境里,更不在同一文化场域中。所以,正如做音乐人类学研究的周凯模教授所说,民族艺术还不是文化本体和形式本体并列的关系,而是某种枝干关系。主干是包括民族习俗、价值观、信仰等在内的民族文化,枝、叶、果是它丰硕的衍生和呈现形式。

文化本体的研究,对“艺术”形式背后的历史传统、文化结构、族群关系、社会生态、文化心理等有较多关注,强调研究文化持有者主体在场状况,也重视“艺术”表达在不同时空状态下的现场情境或社会文化场域。对人类学、社会学、心理学等理论和方法有更多借鉴。比如,同样是民族音乐学,文化本体的研究侧重可能在仪式音声、族群记忆、音乐的思想—行为及远近、内外、定活关系方面;民族美术学,对作品之外的社会处境、历史背景、空间关系等比较敏感;民族戏剧学,可能更多关注剧场空间、观众反应、宗教信仰与文化心理(如傩戏、神功戏等)。

我们继续以民俗雕版木刻为例。

雕版印刷技术及其纸质、布质印刷品,作为使文图信息得以在更大范围传播的轻型媒介,是文明中国的重要文化遗产之一。活字印刷术发明之后,整块的雕版印刷大多限于图像印制,如插图、年画、神像、符箓等,它们与文字一样,各自发挥着“写/绘文化”、表述观念意识,影响社会生活的作用。所以,不能只从纯粹技法上来谈民俗雕版木刻,而应该注意其文化语境。

雕版木刻符像在不同民族中分别被称为“年画”“码子”“纸马”“甲马子”“风马”等,主要内容为吉祥图像和各种神灵精怪的图像及经咒文符,一般在民俗节日或法事仪式中使用。和宗教学侧重信仰研究和意义解读、艺术学侧重审美和形式分析的学科倾向有所不同,视觉人类学更希望从一种文化整体观的视角,去观察这些图像文献在实际生活中的存在状况,了解它们的使用者,它们的能指、所指和意义生成的背景,它们的制作、使用和跨界(跨阴阳、人神鬼之界)传达的过程,等等。也就是说,如果我们把这类图像视为历史和社会文化的文献,就必须分析它们的符号构成系统,考察它们怎样表意和传达,有什么样的仪式场域,研究它们言说的语境。

考察祭祀用民间木刻“纸马”。2009,云南巍山,申献杰摄

考察祭祀用民间木刻“纸马”。2009,云南巍山,申献杰摄

(一)民俗雕版木刻的历史传统

中国民俗雕版木刻艺术,是雕版木刻技术和纺织、造纸技术、绘画艺术及民俗文化的有机合成体,也是文化产品需要大量复制、推广的传播和市场行为。轻便廉价的雕版木刻纸印媒介取代了笨重竹简和昂贵帛书,文化的生产力和传播力迅速发展,“书写”这样原来只由权力和精英垄断的事,部分地下沉到了民间。

手绘的神灵图像,文献记述较早,存本也多,且以壁画、帛画等较为常见,如绘有雷公、雨师、东皇太乙、太阳神羲等道教神灵及三界世界的长沙马王堆西汉帛画。20世纪初斯坦因在敦煌藏经洞和新疆于阗一带获得一些人身兽头神灵图像纸画和《鼠王传说》木版画等。此类木版画和纸画,具有与符箓图像相似的功能,或可视为民俗雕版木刻“码子”的一种早期形式。

雕版木刻纸印的神像符箓,在雕版印刷术和造纸术发明之后,很快兴盛起来,许多宗教典籍中都有它们的身影,如唐咸通九年(868年)印行的《金刚般若经》扉页雕版木刻神佛图。纸,这个负载文化印迹的伟大发明物,和甲骨、竹简、羊皮书一样,是话语权力的负载物,其在神圣领域的巫术和宗教科仪中,应当也承担着重要的职能。

祭祀过程大量用纸,以纸摩像,以纸为币,祭毕焚之,不少古籍均有记述。《唐书·王玙传》:“汉以来葬丧皆有瘗钱,后世里俗稍以纸寓钱为鬼事。”雕版木刻纸印的“纸马”,可能到宋代才有人提及。宋人吴自牧《梦粱录》卷六述:“岁旦在迩,席铺百货,画门神、桃符、迎春牌儿;纸马铺,印钟馗、财马、回头马等,馈与主顾。”孟元老《东京梦华录》卷七述:“近岁节,市井皆印卖门神、钟旭、桃板、桃符,及财门钝驴、回头鹿马、天行帖子”,“清明节,士庶阗塞诸门,纸马铺皆于当街用纸叠衮叠成楼阁之状。中元节,市井卖冥器靴鞋、幞头帽子、金犀甲带······及印卖《尊胜目连经》”。引述此文的民间绘画研究专家王树村先生指出:《尊胜目连经》是一种超度亡人的“纸马”,祭毕焚化。“尊胜”是除障之义。“目连”到地狱中解救受苦生母的故事在民间流传甚广。焚此纸马,可超度亡人。今尚有清以前的《孝子木连过阴为母身经》等图符,都是左刻经咒,右刻目连图像的纸马,似承传宋代《尊胜目连经》的形式。清代以后,这类民间雕版刻印作品在部分笔记文史作者的著述中多有提及,但称谓各异:以“纸马”之谓者,如王棠《知新录》:“唐玄宗渎于鬼神,王玙以楮为币,今俗用纸马以祀鬼神”,以“甲马”之谓者,如清人袁枚《子不语》:“凡人死有未了之事者,其子孙欲问元由,必须以四金请陈(巫师)作术。······命家人烧甲马于门外。”如捉到鬼邪之物,则“擒纳瓶内,封以法印五色纸,埋桃树下”。

20世纪初,受新文化运动的影响,1928年民国政府曾经颁布《神祠存废标准》,认为“乃以教育不能普及之故,人民文野程度相差悬殊,以至迷信之毒深入人心。神权之说相沿未改。无论山野乡曲之间仍有牛鬼蛇神之俗,即城市都会所在亦多淫邪不经之祠”。故此,要“对于神祠问题力求彻底解决之方”。该标准确定可存的神祠以佛教、道教和先哲类崇拜为主,而对民间信仰几乎全盘否定。对于祈福、求财、求子、求平安、驱瘟逐邪等民间认同度最高的神祇,一概禁绝,限令城乡一年内废止。但这个禁令遭到民众的抵制,地方政府无法执行,不得不上书请求缓行。最后禁令不仅没能执行,甚至在抗战期间为了祭祀死难将士和民众,政府还有创制“新纸马”的行为。

对民俗雕版木刻毁得最彻底的是20世纪60年代至70年代的“十年内乱”,包括民间信仰和宗教在内的传统文化无一不被“革命”。毁寺、砸神像、抄家、焚书,凡与“文化”沾边的事物,包括“文化人”,都难逃厄运。尽管如此,还是有人冒死藏下雕版,待浩劫过去,即拿出来在民俗活动中使用。21世纪之后,包括民俗雕版木刻在内的一些传统文化被界定为“非物质文化遗产”,从而有了更大的生存空间。

(二)民俗雕版木刻与社会生活

民俗雕版木刻的形式本体属于版画艺术,它的文化本体却大大超出了艺术,处于与人的社会生活密切相关的“域空间”里。

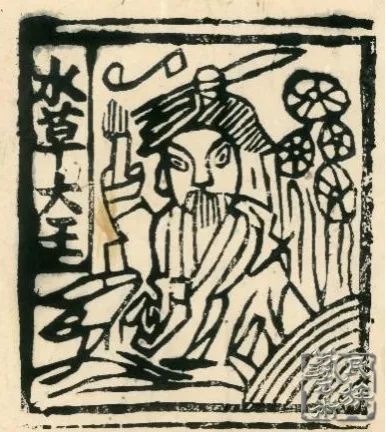

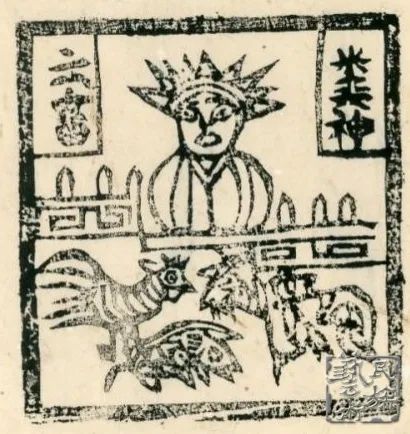

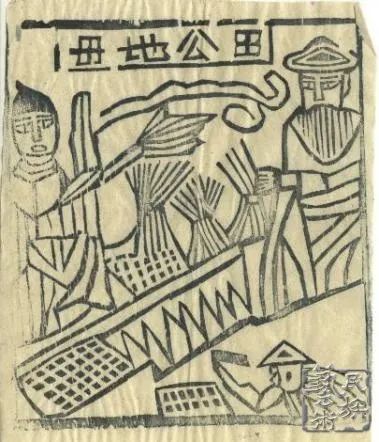

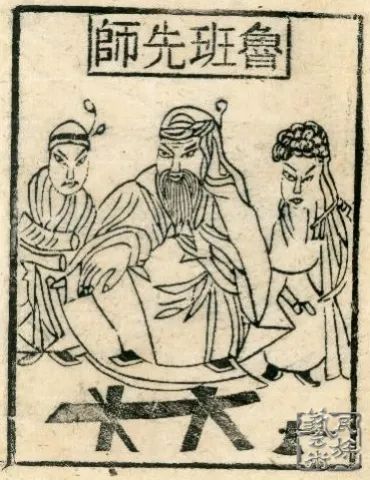

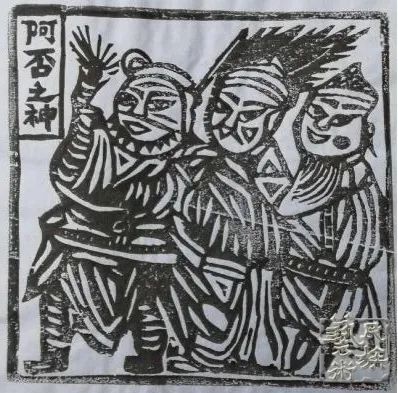

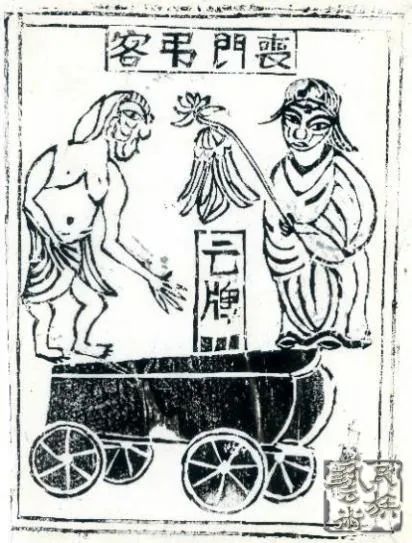

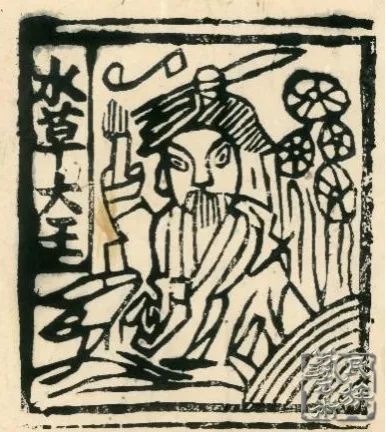

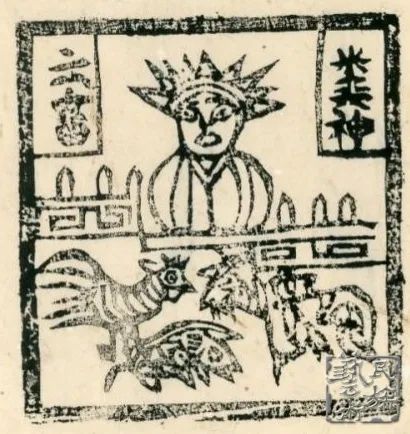

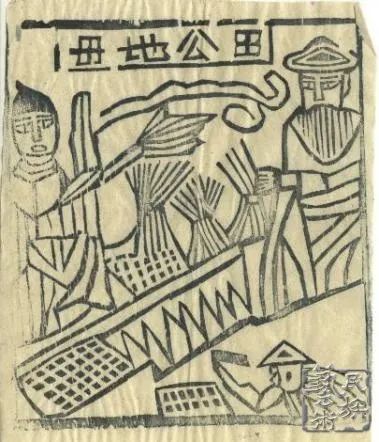

生计模式与人们的谋生息息相关。对某种社会生产有突出贡献的人会被视为文化英雄或行业神灵。他们包括与狩猎有关的猎神(图12)、猎嗣,与畜牧有关的水草厩神(图13)、六畜粪神(图14),与农事活动有关的田公地母(图15)、五谷之神,与渔业有关的龙王、巡海本主,与建筑有关的鲁班(图16)、木神、土神,与战争有关的武神等。另外,还有毛笔行业的祖师蒙恬、酿酒业的祖师杜康、修脚行业的祖师达摩、保镖行业的祖师岳飞、炉神李耳、医药祖师华佗、扁鹊、张仲景、孙思邈,管歌舞的阿否之神(图17)等。民俗雕版木刻描绘的这些杰出人物和神灵,都和人们的生计密切相关,分工很细,具体而实在。

图12 猎神。云南大理

图12 猎神。云南大理

图13 水草大王。云南大理

图14 六畜粪神。云南大理

图15 田公地母。云南巍山

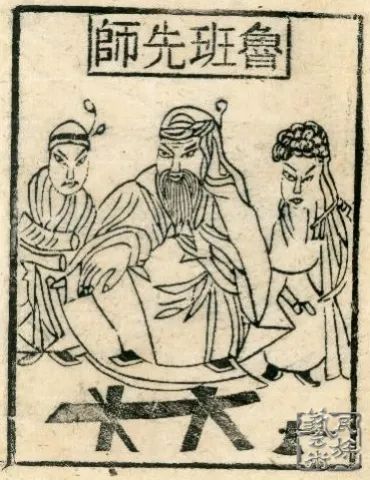

图16 鲁班先师。云南腾冲

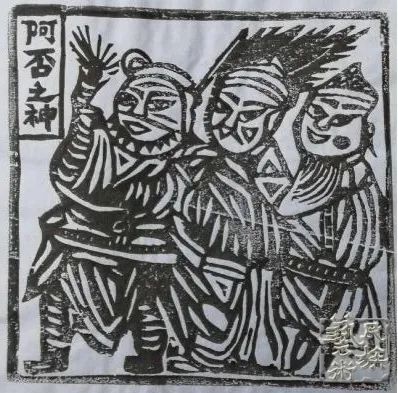

图17 管歌舞的阿否之神。云南大理

从生到死,不同民族都有数不清的人生礼俗和节日祭会。

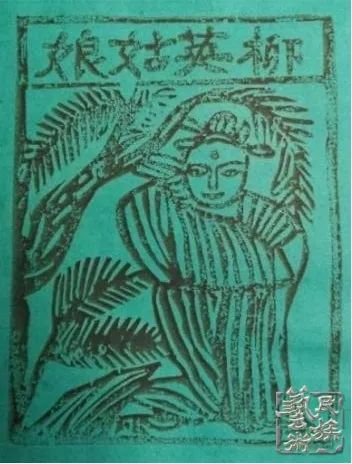

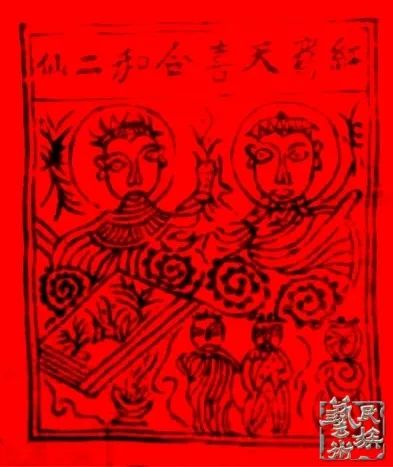

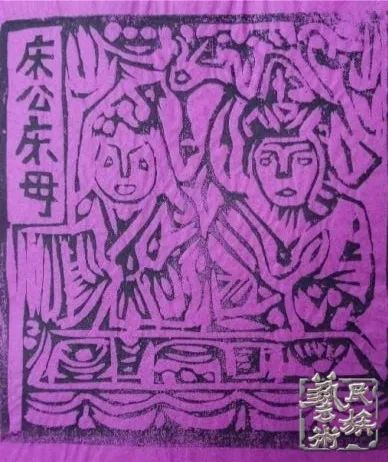

中国各民族与人生礼俗相关的节日祭会,主要有关于生育的祈育祭、诞生礼,关于少年发育成熟允许进入社会组织或获得相关权益的成年礼,有两性结合、组织家庭的婚礼,有荣升父母辈祖辈的亲长晋升仪式,死亡的丧礼及其相关的一系列纪念或祭奠活动(图18—图25)。民俗雕版木刻兼顾了人生历程中用得着的所有神灵。

图18 痘儿哥哥。云南大理

图18 痘儿哥哥。云南大理

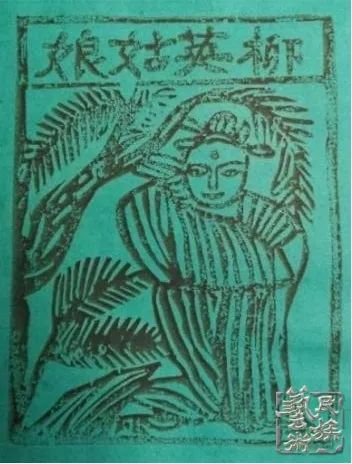

图19 守护小儿满月的柳英姑娘。云南陆良

图19 守护小儿满月的柳英姑娘。云南陆良

图20 喜神。云南巍山

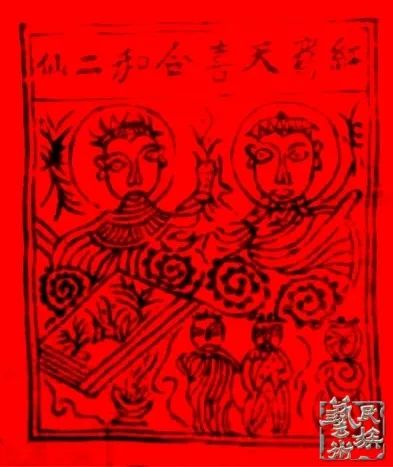

图21 红鸾天禧和合二仙。云南祥云

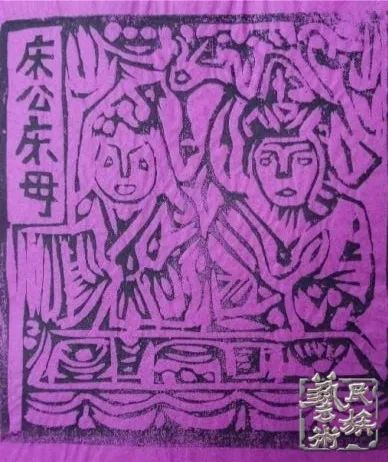

图22 床公床母。云南大理

图23 福寿双全。晚清民国,苏州桃花坞年画,南京博物院展品

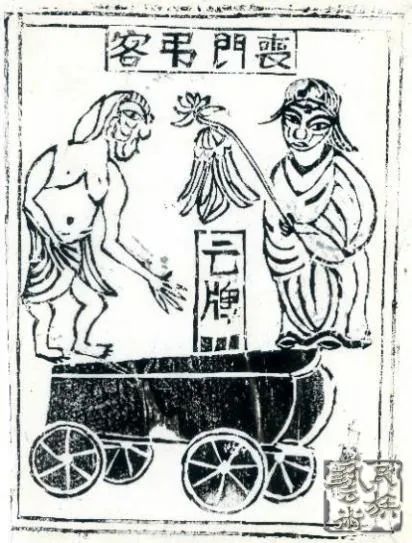

图24 吊客。云南腾冲

图25 丧门弔客。云南大理

(三)民俗雕版木刻的空间分布

雕版木刻印制纸印(或布印)版画作品的人文地理空间分布,据目前所知,主要集中在几大区域:一是西南,以云南“甲马”、四川“绵竹年画”、西藏“风马”、贵州“说春”为代表作品;一是西北,以陕西凤翔年画为代表作品;一是华北,以北京“俗神画片”、天津杨柳青年画、河北武强年画、内丘神码、山西绛州、平阳年画、内蒙古“风马”为代表作品;一是华东,以山东杨家埠、高密和平度年画、江苏桃花坞年画和无锡印绘版画、上海小校场年画等为代表作品;一是华中,以河南朱仙镇年画、湖南滩头年画为代表作品;一是华南,以广东佛山年画、福建、台湾的“天后纸”“妈祖纸”“贵人纸”、香港、澳门等地的“贵人纸”“小人纸”为代表作品。

(四)民俗雕版木刻的文化心理

笔者曾向云南昆明居家道人至果法师请教道教雕版的制作和用法,他说:“刻印符章的雕版要用雷击木,要请道士念七七四十九天咒,再刻;刻好的雕版不能拿墨印,必须用朱砂、银朱和赤红印,那些用墨印的不合。印好之后还要念七天咒。如有急用,也可以只念一晚上,从晚上念到凌晨,要过了零点。”在至果法师心目中,雕版木刻的制作不是一门技术活,而是一个涉及神秘原料(刻版要用雷击木,印制须用朱砂、银朱和赤红)、神圣时间(念七七四十九天咒再刻版,印好还要念七天咒,并以过了零点为标志)等的文化性和精神性行为。

在云南芒市三台山德昂族村寨做田野考察。2016,德昂族,云南芒市,季丹摄

在云南芒市三台山德昂族村寨做田野考察。2016,德昂族,云南芒市,季丹摄

关于时间和空间的认知,是以艺术形式投射的民族文化心理表征。

人类对于空间的认知,不仅仅局限于肉眼可见、肉身可感的自然空间,也涉及身体不可及只有灵性才能觉知的超自然空间。灵性属于文化心理层面的概念。不同文化心理传统对于空间的认知和想象,也会产生不同的观念形态和文化表述。神话、道教、佛教和民间信仰表述的空间类神灵,涉及空间层次、空间方位、空间边界以及管辖区域和重要关口等空间通道。在不同的空间层次、方位、边界、辖区与通道,有不同的“神灵”统辖,体现了空间控制的权力。民俗雕版木刻将人们对无形空间“神灵”的想象,创制为种种神奇的可视化形象。

艺术品安放的空间位置,也反映了人们对作品功能的认知状况。用于审美的作品,一般要精心装裱制框,安置在建筑内环境高雅的厅堂里。民族民间艺术大多是实用的消费品,因使用情况的不同,而有不同的处置方式。比如,民俗雕版木刻作品,由于民间艺人和民众并不把这种木刻纸印的东西当“艺术”,而只视为来往于人间与灵界的“纸马”,所以对艺术家重视的那些制作过程和形式要素并不在乎,只要“意思到”就行了,制作和使用过程比较粗放。他们也不会把这些木刻纸印图像如“作品”一样精心安置,做完仪式之后,它们大多被焚毁或丢弃,或者悬挂在户外风吹日晒,张贴在厨房烟熏火燎,甚至置于畜厩等污秽之处。

四、相关讨论:一体多面

——文化场域中的民族艺术研究

综上所述,我们认知的民族艺术“本体”,是形式本体和文化本体交缠互动、多面一体的结构。这不是一种孤立存在的固化结构,而是处于多重“场域”中的活态文化生命体。这多重文化“场域”,包括空间关系、时间关系、上下关系和内外关系。

首先,民族艺术作为中国传统文化知识体系中不可或缺的一部分,其文化场域处于一种比纯粹艺术复杂得多的“域空间”之中。对它们的研究,既需要有对其在民族艺术知识体系、社会文化背景中位置和处境的宏观把握,又需要实实在在地考察它们在民俗活动和生活现场的状态并做微观分析。因此,民族艺术学研究的基本方法是田野考察,也就是必须进入生活现场,注意倾听各族文化持有者(民间艺人、祭司等)的自述,观察民族艺术在民俗和仪式中有关图像、音声、行为等的表现,看重民族艺术在社会生活情境中的实际状况,进而了解置于某种文化结构之中的民族艺术知识谱系。

其次,民族艺术研究的对象大多与文化遗产有关,具有深厚的文化传承根脉,或许我们也可以将其视为在文化场域中一种具有辽远时间维度的“域时间”,也就是“文脉”。在对民间艺人的调查中,我们发现,许多做古建修复的工匠,关于古建构造、材料制作、建造和维修技术的知识,犹如一部活的古典百科全书;做雕版木刻和民间戏班的艺人,还在沿用古代的版本;民族艺术的传承谱系,则是界定其文化遗产价值和传承人资格的重要依据。

再次,民族艺术的文化场域还有一种上下互动的关系,即上层社会之礼与民间社会之俗的“礼俗互动”关系。在历代社会文化变迁中,社会阶层会随之发生变化和上下交替,不同阶层的传统艺术相互影响、彼此渗透。民族艺术或民间艺术献艺宫廷,宫廷艺术下放民间,流落边地,比比皆是。比如,在云南纳西族、白族、彝族等民族中流行的洞经音乐,原为“圣喻”“礼制”宣传队。在社会变革中,“圣”亡“礼”失,而乐存之于“野”,变成为老百姓的民俗化仪式音乐。

最后,民族艺术的文化场域更深的是一种内外相融的关系。宋代朱熹、明代王阳明关于“格物致知”的理论和实践,探讨了知识来源的问题。当代哲学家金岳霖的《知识论》,以“觉”为核心分析“心”,挖掘潜藏于现象或形式之中的文化精神。而民族艺术,无论是视觉还是听觉,是空间感知还是身体姿势表达,都离不开信仰之“觉”,离不开集体潜意识中的文化精神。只要做过民族艺术田野考察的,就会发现,附着在图像、音声、舞蹈、戏剧、建筑等“艺术”中的,是包含着民族的信仰、世界观、价值观等在内的文化精神之魂。

关于民族艺术的认知、生产和传播,关于民族艺术学的研究和学科建设,广涉民族学或人类学、艺术学、宗教学、哲学、心理学、政治学、经济学等“百科”社会知识,既直接影响到艺术知识的呈现方式,影响到人们接触到的艺术作品,也影响到人们的认知模式、行为方式、文化传统和社会实践。民族艺术的知识作为一种处于现实社会情境中的知识系统,其知识的产生、建构和传承,不可避免地与特定空间关系、历史传统、人文背景、族群关系、传播权力、认知控制等因素发生互动。

所以,民族艺术研究需要史论结合、礼俗互动、概观与个案穿插、民俗现象与文化精神总览的研究进路。

显而易见,某一学科领域或学术共同体所共享的信仰、价值和技术集合而成的知识范式的形成,对于学术研究和学科建设起到重要的基础支撑作用。面对任何一个研究对象,不同学科有不同的切入角度、研究方法、理论范式和叙述文本。比如,对于可以归属到“美术”的视觉造型物,不同的研究主体,会有不同的叙事或论述文本。读考古学发掘报告,是对发掘地层、出土文物分布情况、器物型制等的细致描述,行文刻板严谨;人类学意在画外的文化结构,对作品的创制者、传承者和使用过程比较关心,强调田野现场有温度的叙事;美学看图像纹饰神思飞扬,对美感、意象等感知体验和意义阐释,比较敏感;艺术学偏爱对作品造型、色彩、透视等的形式分析······这些学科,都有各自稳定的知识体系、学术范式、研究方法和表述习惯,并由此形成差异很大的叙述文本。

概而言之,民族艺术不是一种纯粹的审美事物,而是一体多面的文化结构体。从本源上看,民族艺术并非发端于“艺术”,而是与群体性的生活、生产、习俗、信仰等需求有关,具有比一般艺术更复杂的特性。因此,民族艺术研究的所谓“本体”,是“文化”和“形式”同体的。文化本体为其主干,形式本体为其枝叶。对于民族艺术知识生产、概念模型及关键术语的研究,既可以专注在形式本体做精细的形态和技术分析,也可以放眼于文化本体进行整体性综合研究。可分述,亦可合论,二者之间并不矛盾。无论从形式本体还是文化本体切入民族艺术研究,都无法回避这样一个基本事实:民族艺术由于它的民间性和非主流性,与西方艺术系统、中国精英系统(包括宫廷艺术和文人艺术)有很多差异,甚至可以说,它们属于另外一种文化系统和艺术形式体系。比如,民族民间美术,因独树一帜的视觉表达方式,而被称为有别于西方美术、中国文人画的“第三造型系统”;民族民间音乐的音律,也不在十二音体系的框架之中;民族民间舞蹈,更是与芭蕾风马牛不相及。所以,研究民族艺术,不可能回避它的族性、历史传统、区域特征和文化心理;对民族艺术学的领域知识、概念模型及关键术语等,也必须在一种整体性视角中认知。

邓启耀,中山大学社会学与人类学学院、广州美术学院教授,博士研究生导师,视觉文化研究中心主任。国家社科基金重大项目“中国宗教艺术遗产调查与数字化保存整理研究”首席专家。研究方向:视觉人类学、民间艺术,近作有《非文字书写的文化史:视觉人类学论稿》、China Adorned、《民俗雕版木刻研究》《佛性如风:佛教艺术研究》《巫蛊:中国文化的历史潜流》等。

责任编辑:张书鹏

三、民族艺术的文化本体

再说民族艺术研究的文化本体。

要说文化本体,不得不从本源说起。专业艺术的起点是艺术,主要来自艺术家个体的艺术创意和对艺术形式的考虑;一些艺术类型虽有集体合作,也是分工明确,各司其职的,如音乐演奏、歌舞表演、戏剧、影视等综合艺术,不同创作者的署名按分工和贡献具体到个体。民族艺术的起点却是文化,来自某一群体祭祀、禳祛、聚会、联姻等的需要,然后才是被视为“艺术”的某些形式,如有关祭献对象的图像或偶像(即所谓“美术”)、仪式过程的叙事程序、动作和音声(所谓“戏剧”“舞蹈”和“音乐”)等,还要考虑特定建筑和环境等空间关系和禁忌,如仪式必须在祭坛、祠堂、寺庙等神圣空间进行,经期、孕期和德行有问题的人不能参加,山歌、情歌等不能在家屋和具有血缘关系的人面前唱,等等。一个典型的例子是被视为纳西族东巴舞蹈的“东巴跳”,它其实是祭司“东巴”手持铜铃、铁剑等法器,按祭词提示踩踏各方邪灵的法事动作。如果忽略它的宗教原义,只按“艺术”来看,就会把法器当乐器,踏鬼的仪式动作当舞蹈,连用古老图画——象形文字记录这个法事对象、祭仪程序和施法方法的经文,也被释为“舞谱”。显然,作为文化持有者主体的“东巴”,与艺术研究者的理解和阐释,不在同一语境里,更不在同一文化场域中。所以,正如做音乐人类学研究的周凯模教授所说,民族艺术还不是文化本体和形式本体并列的关系,而是某种枝干关系。主干是包括民族习俗、价值观、信仰等在内的民族文化,枝、叶、果是它丰硕的衍生和呈现形式。

文化本体的研究,对“艺术”形式背后的历史传统、文化结构、族群关系、社会生态、文化心理等有较多关注,强调研究文化持有者主体在场状况,也重视“艺术”表达在不同时空状态下的现场情境或社会文化场域。对人类学、社会学、心理学等理论和方法有更多借鉴。比如,同样是民族音乐学,文化本体的研究侧重可能在仪式音声、族群记忆、音乐的思想—行为及远近、内外、定活关系方面;民族美术学,对作品之外的社会处境、历史背景、空间关系等比较敏感;民族戏剧学,可能更多关注剧场空间、观众反应、宗教信仰与文化心理(如傩戏、神功戏等)。

我们继续以民俗雕版木刻为例。

雕版印刷技术及其纸质、布质印刷品,作为使文图信息得以在更大范围传播的轻型媒介,是文明中国的重要文化遗产之一。活字印刷术发明之后,整块的雕版印刷大多限于图像印制,如插图、年画、神像、符箓等,它们与文字一样,各自发挥着“写/绘文化”、表述观念意识,影响社会生活的作用。所以,不能只从纯粹技法上来谈民俗雕版木刻,而应该注意其文化语境。

雕版木刻符像在不同民族中分别被称为“年画”“码子”“纸马”“甲马子”“风马”等,主要内容为吉祥图像和各种神灵精怪的图像及经咒文符,一般在民俗节日或法事仪式中使用。和宗教学侧重信仰研究和意义解读、艺术学侧重审美和形式分析的学科倾向有所不同,视觉人类学更希望从一种文化整体观的视角,去观察这些图像文献在实际生活中的存在状况,了解它们的使用者,它们的能指、所指和意义生成的背景,它们的制作、使用和跨界(跨阴阳、人神鬼之界)传达的过程,等等。也就是说,如果我们把这类图像视为历史和社会文化的文献,就必须分析它们的符号构成系统,考察它们怎样表意和传达,有什么样的仪式场域,研究它们言说的语境。

考察祭祀用民间木刻“纸马”。2009,云南巍山,申献杰摄

考察祭祀用民间木刻“纸马”。2009,云南巍山,申献杰摄

(一)民俗雕版木刻的历史传统

中国民俗雕版木刻艺术,是雕版木刻技术和纺织、造纸技术、绘画艺术及民俗文化的有机合成体,也是文化产品需要大量复制、推广的传播和市场行为。轻便廉价的雕版木刻纸印媒介取代了笨重竹简和昂贵帛书,文化的生产力和传播力迅速发展,“书写”这样原来只由权力和精英垄断的事,部分地下沉到了民间。

手绘的神灵图像,文献记述较早,存本也多,且以壁画、帛画等较为常见,如绘有雷公、雨师、东皇太乙、太阳神羲等道教神灵及三界世界的长沙马王堆西汉帛画。20世纪初斯坦因在敦煌藏经洞和新疆于阗一带获得一些人身兽头神灵图像纸画和《鼠王传说》木版画等。此类木版画和纸画,具有与符箓图像相似的功能,或可视为民俗雕版木刻“码子”的一种早期形式。

雕版木刻纸印的神像符箓,在雕版印刷术和造纸术发明之后,很快兴盛起来,许多宗教典籍中都有它们的身影,如唐咸通九年(868年)印行的《金刚般若经》扉页雕版木刻神佛图。纸,这个负载文化印迹的伟大发明物,和甲骨、竹简、羊皮书一样,是话语权力的负载物,其在神圣领域的巫术和宗教科仪中,应当也承担着重要的职能。

祭祀过程大量用纸,以纸摩像,以纸为币,祭毕焚之,不少古籍均有记述。《唐书·王玙传》:“汉以来葬丧皆有瘗钱,后世里俗稍以纸寓钱为鬼事。”雕版木刻纸印的“纸马”,可能到宋代才有人提及。宋人吴自牧《梦粱录》卷六述:“岁旦在迩,席铺百货,画门神、桃符、迎春牌儿;纸马铺,印钟馗、财马、回头马等,馈与主顾。”孟元老《东京梦华录》卷七述:“近岁节,市井皆印卖门神、钟旭、桃板、桃符,及财门钝驴、回头鹿马、天行帖子”,“清明节,士庶阗塞诸门,纸马铺皆于当街用纸叠衮叠成楼阁之状。中元节,市井卖冥器靴鞋、幞头帽子、金犀甲带······及印卖《尊胜目连经》”。引述此文的民间绘画研究专家王树村先生指出:《尊胜目连经》是一种超度亡人的“纸马”,祭毕焚化。“尊胜”是除障之义。“目连”到地狱中解救受苦生母的故事在民间流传甚广。焚此纸马,可超度亡人。今尚有清以前的《孝子木连过阴为母身经》等图符,都是左刻经咒,右刻目连图像的纸马,似承传宋代《尊胜目连经》的形式。清代以后,这类民间雕版刻印作品在部分笔记文史作者的著述中多有提及,但称谓各异:以“纸马”之谓者,如王棠《知新录》:“唐玄宗渎于鬼神,王玙以楮为币,今俗用纸马以祀鬼神”,以“甲马”之谓者,如清人袁枚《子不语》:“凡人死有未了之事者,其子孙欲问元由,必须以四金请陈(巫师)作术。······命家人烧甲马于门外。”如捉到鬼邪之物,则“擒纳瓶内,封以法印五色纸,埋桃树下”。

20世纪初,受新文化运动的影响,1928年民国政府曾经颁布《神祠存废标准》,认为“乃以教育不能普及之故,人民文野程度相差悬殊,以至迷信之毒深入人心。神权之说相沿未改。无论山野乡曲之间仍有牛鬼蛇神之俗,即城市都会所在亦多淫邪不经之祠”。故此,要“对于神祠问题力求彻底解决之方”。该标准确定可存的神祠以佛教、道教和先哲类崇拜为主,而对民间信仰几乎全盘否定。对于祈福、求财、求子、求平安、驱瘟逐邪等民间认同度最高的神祇,一概禁绝,限令城乡一年内废止。但这个禁令遭到民众的抵制,地方政府无法执行,不得不上书请求缓行。最后禁令不仅没能执行,甚至在抗战期间为了祭祀死难将士和民众,政府还有创制“新纸马”的行为。

对民俗雕版木刻毁得最彻底的是20世纪60年代至70年代的“十年内乱”,包括民间信仰和宗教在内的传统文化无一不被“革命”。毁寺、砸神像、抄家、焚书,凡与“文化”沾边的事物,包括“文化人”,都难逃厄运。尽管如此,还是有人冒死藏下雕版,待浩劫过去,即拿出来在民俗活动中使用。21世纪之后,包括民俗雕版木刻在内的一些传统文化被界定为“非物质文化遗产”,从而有了更大的生存空间。

(二)民俗雕版木刻与社会生活

民俗雕版木刻的形式本体属于版画艺术,它的文化本体却大大超出了艺术,处于与人的社会生活密切相关的“域空间”里。

生计模式与人们的谋生息息相关。对某种社会生产有突出贡献的人会被视为文化英雄或行业神灵。他们包括与狩猎有关的猎神(图12)、猎嗣,与畜牧有关的水草厩神(图13)、六畜粪神(图14),与农事活动有关的田公地母(图15)、五谷之神,与渔业有关的龙王、巡海本主,与建筑有关的鲁班(图16)、木神、土神,与战争有关的武神等。另外,还有毛笔行业的祖师蒙恬、酿酒业的祖师杜康、修脚行业的祖师达摩、保镖行业的祖师岳飞、炉神李耳、医药祖师华佗、扁鹊、张仲景、孙思邈,管歌舞的阿否之神(图17)等。民俗雕版木刻描绘的这些杰出人物和神灵,都和人们的生计密切相关,分工很细,具体而实在。

图12 猎神。云南大理

图12 猎神。云南大理

图13 水草大王。云南大理

图14 六畜粪神。云南大理

图15 田公地母。云南巍山

图16 鲁班先师。云南腾冲

图17 管歌舞的阿否之神。云南大理

从生到死,不同民族都有数不清的人生礼俗和节日祭会。

中国各民族与人生礼俗相关的节日祭会,主要有关于生育的祈育祭、诞生礼,关于少年发育成熟允许进入社会组织或获得相关权益的成年礼,有两性结合、组织家庭的婚礼,有荣升父母辈祖辈的亲长晋升仪式,死亡的丧礼及其相关的一系列纪念或祭奠活动(图18—图25)。民俗雕版木刻兼顾了人生历程中用得着的所有神灵。

图18 痘儿哥哥。云南大理

图18 痘儿哥哥。云南大理

图19 守护小儿满月的柳英姑娘。云南陆良

图19 守护小儿满月的柳英姑娘。云南陆良

图20 喜神。云南巍山

图21 红鸾天禧和合二仙。云南祥云

图22 床公床母。云南大理

图23 福寿双全。晚清民国,苏州桃花坞年画,南京博物院展品

图24 吊客。云南腾冲

图25 丧门弔客。云南大理

(三)民俗雕版木刻的空间分布

雕版木刻印制纸印(或布印)版画作品的人文地理空间分布,据目前所知,主要集中在几大区域:一是西南,以云南“甲马”、四川“绵竹年画”、西藏“风马”、贵州“说春”为代表作品;一是西北,以陕西凤翔年画为代表作品;一是华北,以北京“俗神画片”、天津杨柳青年画、河北武强年画、内丘神码、山西绛州、平阳年画、内蒙古“风马”为代表作品;一是华东,以山东杨家埠、高密和平度年画、江苏桃花坞年画和无锡印绘版画、上海小校场年画等为代表作品;一是华中,以河南朱仙镇年画、湖南滩头年画为代表作品;一是华南,以广东佛山年画、福建、台湾的“天后纸”“妈祖纸”“贵人纸”、香港、澳门等地的“贵人纸”“小人纸”为代表作品。

(四)民俗雕版木刻的文化心理

笔者曾向云南昆明居家道人至果法师请教道教雕版的制作和用法,他说:“刻印符章的雕版要用雷击木,要请道士念七七四十九天咒,再刻;刻好的雕版不能拿墨印,必须用朱砂、银朱和赤红印,那些用墨印的不合。印好之后还要念七天咒。如有急用,也可以只念一晚上,从晚上念到凌晨,要过了零点。”在至果法师心目中,雕版木刻的制作不是一门技术活,而是一个涉及神秘原料(刻版要用雷击木,印制须用朱砂、银朱和赤红)、神圣时间(念七七四十九天咒再刻版,印好还要念七天咒,并以过了零点为标志)等的文化性和精神性行为。

在云南芒市三台山德昂族村寨做田野考察。2016,德昂族,云南芒市,季丹摄

在云南芒市三台山德昂族村寨做田野考察。2016,德昂族,云南芒市,季丹摄

关于时间和空间的认知,是以艺术形式投射的民族文化心理表征。

人类对于空间的认知,不仅仅局限于肉眼可见、肉身可感的自然空间,也涉及身体不可及只有灵性才能觉知的超自然空间。灵性属于文化心理层面的概念。不同文化心理传统对于空间的认知和想象,也会产生不同的观念形态和文化表述。神话、道教、佛教和民间信仰表述的空间类神灵,涉及空间层次、空间方位、空间边界以及管辖区域和重要关口等空间通道。在不同的空间层次、方位、边界、辖区与通道,有不同的“神灵”统辖,体现了空间控制的权力。民俗雕版木刻将人们对无形空间“神灵”的想象,创制为种种神奇的可视化形象。

艺术品安放的空间位置,也反映了人们对作品功能的认知状况。用于审美的作品,一般要精心装裱制框,安置在建筑内环境高雅的厅堂里。民族民间艺术大多是实用的消费品,因使用情况的不同,而有不同的处置方式。比如,民俗雕版木刻作品,由于民间艺人和民众并不把这种木刻纸印的东西当“艺术”,而只视为来往于人间与灵界的“纸马”,所以对艺术家重视的那些制作过程和形式要素并不在乎,只要“意思到”就行了,制作和使用过程比较粗放。他们也不会把这些木刻纸印图像如“作品”一样精心安置,做完仪式之后,它们大多被焚毁或丢弃,或者悬挂在户外风吹日晒,张贴在厨房烟熏火燎,甚至置于畜厩等污秽之处。

四、相关讨论:一体多面

——文化场域中的民族艺术研究

综上所述,我们认知的民族艺术“本体”,是形式本体和文化本体交缠互动、多面一体的结构。这不是一种孤立存在的固化结构,而是处于多重“场域”中的活态文化生命体。这多重文化“场域”,包括空间关系、时间关系、上下关系和内外关系。

首先,民族艺术作为中国传统文化知识体系中不可或缺的一部分,其文化场域处于一种比纯粹艺术复杂得多的“域空间”之中。对它们的研究,既需要有对其在民族艺术知识体系、社会文化背景中位置和处境的宏观把握,又需要实实在在地考察它们在民俗活动和生活现场的状态并做微观分析。因此,民族艺术学研究的基本方法是田野考察,也就是必须进入生活现场,注意倾听各族文化持有者(民间艺人、祭司等)的自述,观察民族艺术在民俗和仪式中有关图像、音声、行为等的表现,看重民族艺术在社会生活情境中的实际状况,进而了解置于某种文化结构之中的民族艺术知识谱系。

其次,民族艺术研究的对象大多与文化遗产有关,具有深厚的文化传承根脉,或许我们也可以将其视为在文化场域中一种具有辽远时间维度的“域时间”,也就是“文脉”。在对民间艺人的调查中,我们发现,许多做古建修复的工匠,关于古建构造、材料制作、建造和维修技术的知识,犹如一部活的古典百科全书;做雕版木刻和民间戏班的艺人,还在沿用古代的版本;民族艺术的传承谱系,则是界定其文化遗产价值和传承人资格的重要依据。

再次,民族艺术的文化场域还有一种上下互动的关系,即上层社会之礼与民间社会之俗的“礼俗互动”关系。在历代社会文化变迁中,社会阶层会随之发生变化和上下交替,不同阶层的传统艺术相互影响、彼此渗透。民族艺术或民间艺术献艺宫廷,宫廷艺术下放民间,流落边地,比比皆是。比如,在云南纳西族、白族、彝族等民族中流行的洞经音乐,原为“圣喻”“礼制”宣传队。在社会变革中,“圣”亡“礼”失,而乐存之于“野”,变成为老百姓的民俗化仪式音乐。

最后,民族艺术的文化场域更深的是一种内外相融的关系。宋代朱熹、明代王阳明关于“格物致知”的理论和实践,探讨了知识来源的问题。当代哲学家金岳霖的《知识论》,以“觉”为核心分析“心”,挖掘潜藏于现象或形式之中的文化精神。而民族艺术,无论是视觉还是听觉,是空间感知还是身体姿势表达,都离不开信仰之“觉”,离不开集体潜意识中的文化精神。只要做过民族艺术田野考察的,就会发现,附着在图像、音声、舞蹈、戏剧、建筑等“艺术”中的,是包含着民族的信仰、世界观、价值观等在内的文化精神之魂。

关于民族艺术的认知、生产和传播,关于民族艺术学的研究和学科建设,广涉民族学或人类学、艺术学、宗教学、哲学、心理学、政治学、经济学等“百科”社会知识,既直接影响到艺术知识的呈现方式,影响到人们接触到的艺术作品,也影响到人们的认知模式、行为方式、文化传统和社会实践。民族艺术的知识作为一种处于现实社会情境中的知识系统,其知识的产生、建构和传承,不可避免地与特定空间关系、历史传统、人文背景、族群关系、传播权力、认知控制等因素发生互动。

所以,民族艺术研究需要史论结合、礼俗互动、概观与个案穿插、民俗现象与文化精神总览的研究进路。

显而易见,某一学科领域或学术共同体所共享的信仰、价值和技术集合而成的知识范式的形成,对于学术研究和学科建设起到重要的基础支撑作用。面对任何一个研究对象,不同学科有不同的切入角度、研究方法、理论范式和叙述文本。比如,对于可以归属到“美术”的视觉造型物,不同的研究主体,会有不同的叙事或论述文本。读考古学发掘报告,是对发掘地层、出土文物分布情况、器物型制等的细致描述,行文刻板严谨;人类学意在画外的文化结构,对作品的创制者、传承者和使用过程比较关心,强调田野现场有温度的叙事;美学看图像纹饰神思飞扬,对美感、意象等感知体验和意义阐释,比较敏感;艺术学偏爱对作品造型、色彩、透视等的形式分析······这些学科,都有各自稳定的知识体系、学术范式、研究方法和表述习惯,并由此形成差异很大的叙述文本。

概而言之,民族艺术不是一种纯粹的审美事物,而是一体多面的文化结构体。从本源上看,民族艺术并非发端于“艺术”,而是与群体性的生活、生产、习俗、信仰等需求有关,具有比一般艺术更复杂的特性。因此,民族艺术研究的所谓“本体”,是“文化”和“形式”同体的。文化本体为其主干,形式本体为其枝叶。对于民族艺术知识生产、概念模型及关键术语的研究,既可以专注在形式本体做精细的形态和技术分析,也可以放眼于文化本体进行整体性综合研究。可分述,亦可合论,二者之间并不矛盾。无论从形式本体还是文化本体切入民族艺术研究,都无法回避这样一个基本事实:民族艺术由于它的民间性和非主流性,与西方艺术系统、中国精英系统(包括宫廷艺术和文人艺术)有很多差异,甚至可以说,它们属于另外一种文化系统和艺术形式体系。比如,民族民间美术,因独树一帜的视觉表达方式,而被称为有别于西方美术、中国文人画的“第三造型系统”;民族民间音乐的音律,也不在十二音体系的框架之中;民族民间舞蹈,更是与芭蕾风马牛不相及。所以,研究民族艺术,不可能回避它的族性、历史传统、区域特征和文化心理;对民族艺术学的领域知识、概念模型及关键术语等,也必须在一种整体性视角中认知。

邓启耀,中山大学社会学与人类学学院、广州美术学院教授,博士研究生导师,视觉文化研究中心主任。国家社科基金重大项目“中国宗教艺术遗产调查与数字化保存整理研究”首席专家。研究方向:视觉人类学、民间艺术,近作有《非文字书写的文化史:视觉人类学论稿》、China Adorned、《民俗雕版木刻研究》《佛性如风:佛教艺术研究》《巫蛊:中国文化的历史潜流》等。

文章来源:民族艺术杂志社

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会。