非物质文化遗产工作委员会 > 工作动态

非遗 | 朱怡芳:论手工艺材料的生长性

来源: 中国工艺美术学会 时间:2023-03-08 浏览量:750

▲图1 河狸筑坝②

▲图2 非洲大陆上的蚂蚁山③

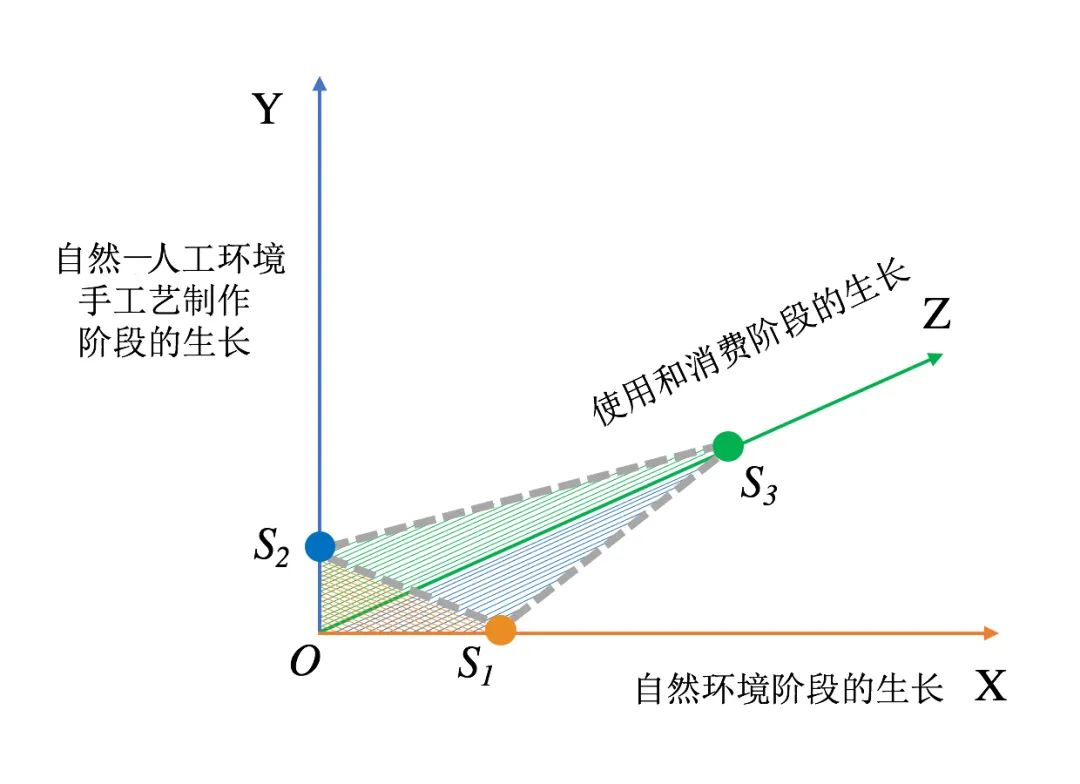

图3 以丝绸为例示意材料生长在三个维度的成熟

图4 用不同色形的蛋壳碎片镶嵌漆盘(朱华制作)

图8 雕琢有神徽纹的良渚文化玉琮⑩

图9 德国施塔德尔洞穴旧石器时代狮人猛犸牙雕像(高约30厘米,公元前40000—前28000)

图10 文策尔 · 雅姆尼策(Wenzel Jamnitzer,1508—1585)所作活铸蜥蜴金属模型

(Pamela H. Smith 拍摄)

▲图11 意大利家具品牌alcarol

▲图12 真菌(Fungi)系列家具

▲图13 喀斯特(Karst)系列家具

原文载于:中国工艺美术学会非遗工作委员会公众号