长北 | 读2024年港中大版《大学之理念》

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-03-02 浏览量:142

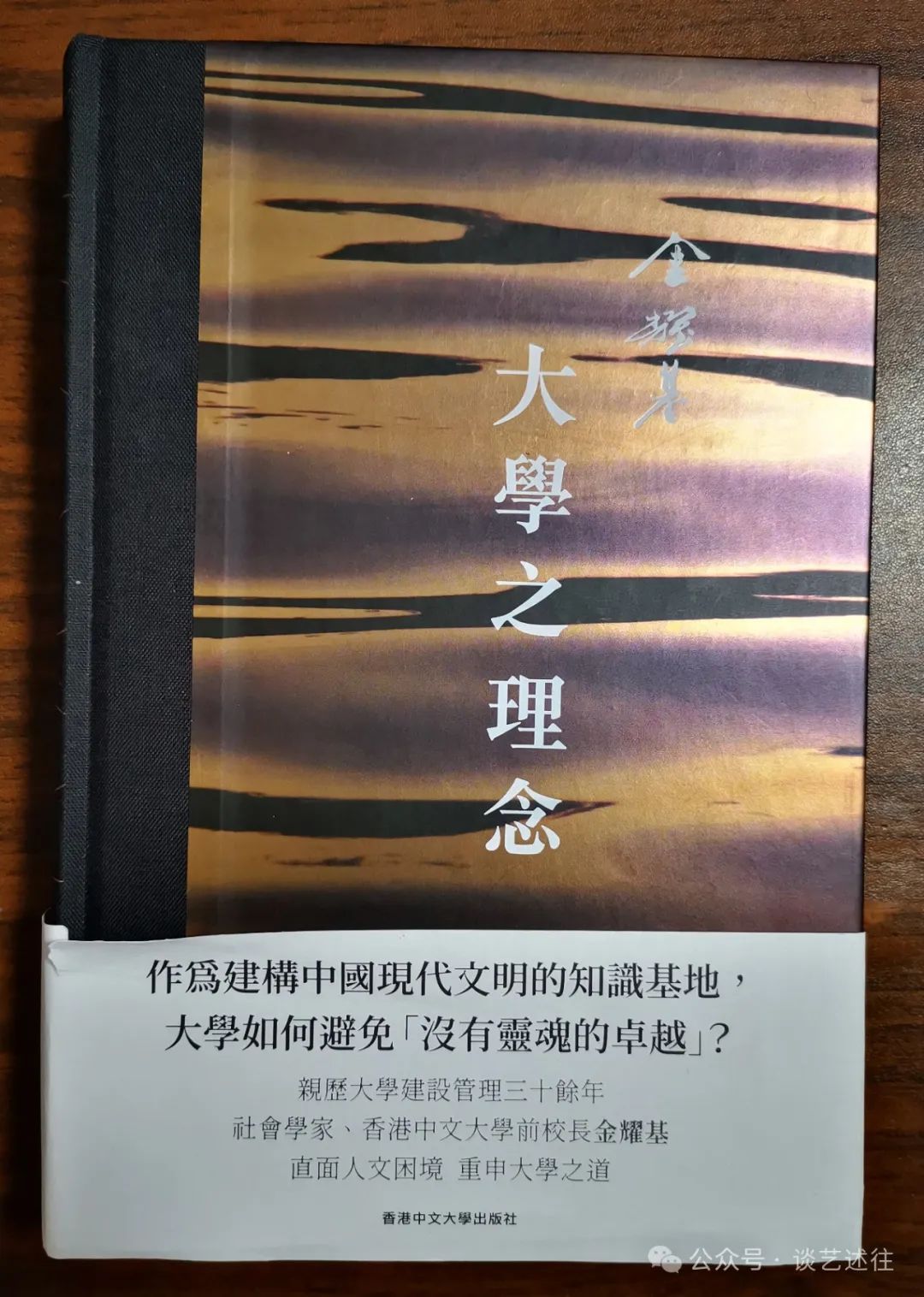

2024年,香港中文大学出版社出版了金耀基院士论述并且反思大学精神的新版著作《大学之理念》(图1、2,以下简称“港中大版”)。比较2016年笔者受赠、牛津大学出版社印了十二刷的《大学之理念》,港中大版增加了2004年之后金先生八次演讲,上卷仍命名为《大学之理念》,下卷集八次演讲为《再思大学之道》。通读上下卷,金先生以现代大学由“经学”向“科学”演变为线索,展开了对现代大学得失的批评和对大学教育正确路径的探讨。如果说上卷围绕大学培养什么样的人、大学怎样培养人展开论述;下卷中,金先生对哈佛等现代大学过度强调研究与科学、轻视教学与人文时有批评并且回答:大学如何避免“没有灵魂的卓越”?

图1:香港中文大学出版社版《大学之理念》(2024)

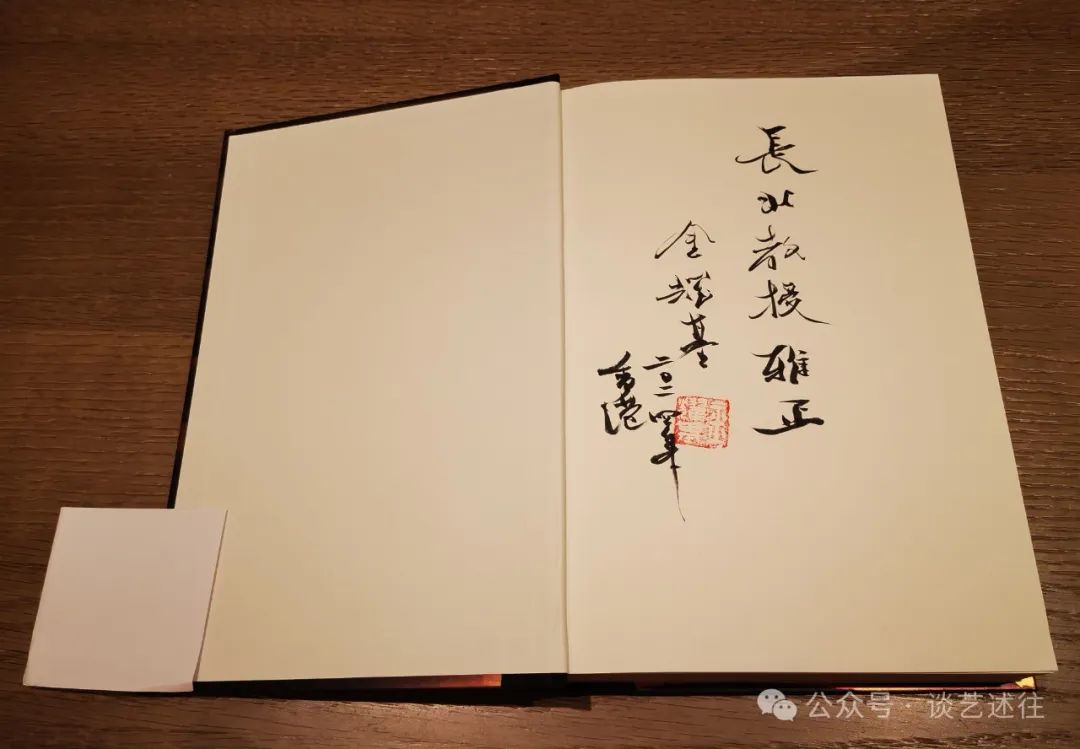

图2:金耀基院士在新版著作《大学之理念》扉页题字赠送笔者(2024)

金耀基院士从中西方大学的源头说起:中国的现代大学以“科学”为知识核心,与汉代以来“太学”以“经学”为知识核心已经迥然不同,与西方中古大学以“圣经”为知识核心也迥然有异。他回顾说,十九世纪牛津学者纽曼(J. Newman)著《大学之理念》,将大学定性为一个提供博雅教育、培养通达而有修养与识见的文化人的地方。十九世纪末,德国柏林大学因洪堡德(von Humboldt)、阿尔托夫(Althoff)等人的大力图新,首先摆脱了欧洲中古的学术传统,神学(《圣经》)退出大学,科学进居于大学殿堂的主位,大学是研究中心,教授的首要任务是自由地从事创造性的学问。如果说纽曼所重者是培养绅士,柏林大学标举的现代大学新理念则是“创新知识”。柏林大学的新理念,受到美国著名学者佛兰斯纳(A. Flexner)赞扬,其《大学》一书,最早把柏林大学定性为“现代大学”,肯定“研究”是现代大学的重要使命,“发展和创新知识是”现代大学的重要功能。

20世纪初,蔡元培先生留学德国,欣逢德国大学推出现代大学新理念。回国之后,1912年,蔡先生在中华民国政府担任教育总长时颁发《大学令》,宣布废除“经学科”;1917年,在北大校长就职演说中,蔡先生说,“大学者,研究高深学问者也”;在北大开学典礼中,蔡先生又说,“诸君须知大学,并不是贩卖毕业证的机关,也不是灌输固定知识的机关,而是研究学理的机关”(第257页)。蔡先生将传统对《诗经》、《易经》、《春秋》的研究分散到文科各学系,科学成为大学的核心,把握住了现代型大学的精神性格。蔡先生就职期间,北京大学完成了从“经学”到“科学”的学科现代化大业,成为中国现代大学的典范。正因为有蔡先生,中国的现代大学虽是从德国横向移植而来,其出现时间却与英、美同步。因此可以说,蔡先生功莫大矣!

金耀基院士继续往前回溯。克尔(C. Kerr)所著《大学之功用》中,佛兰斯纳的“现代大学”兼取英、德,演变为他所称的“综合大学”。综合大学的结构主体有:本科生部,那是从英国借取过来的,也即纽曼所讲的传统大学的本体;研究生部,那是从德国借取过来的,也即大学的研究院。前者的中心任务是教育,后者的中心任务是研究。也就是说,克尔看到研究型大学的不足,赋予现代大学“教学”(教育)与“研究”以同等地位。

20世纪是美国的世纪,因为美国拥有50-100家高质量的大学,其中,一流以上的研究型大学便达50家。全书中,金先生对国内大学一度效仿美国、以美国大学理念为模型的做法,对现代大学过度强调研究与科学、轻视教学与人文,过度重视求“真”、忽略“善”与“美”的做法时有批评。他以哈佛大学哈佛学院本科生院院长鲁易士著《失去灵魂的卓越》为由头说,“哈佛大学在科研和创新知识上是卓越的,但是哈佛大学本科教育上是失败的,已失去了灵魂”(第252页),“在一定的意义上,今天大学(特别是研究型大学)之常被批评‘精神失落’、‘缺乏性格培育’等,与现代型大学中价值教育之失位是有关的”(第261页),“鲁易士对哈佛大学教育的批评,可以适用于现代所有研究型的大学,西方的、中国的、香港的与台湾的都不例外,最多只是程度上不同而已”(第361页)。

那么,大学如何避免“没有灵魂的卓越”? 诚然,科学在中国现代大学得到了充分发展,正是科学,使中国进入了现代,而道德教育与价值教育被边缘化甚至失位,这就出现了“大学之道”的“易位”现象。古之“大学之道”是:在明明德,在新民,在止于至善;今之“大学之道”则是:在明明理(科学之理),在新知(科学之知),在止于至真。大学作为建造中国现代文明的知识基地,“今之大学之道必须与古之大学之道兼重并举;大学对于真善美之追求是不可偏重偏轻的”(第252页),“现代大学必须依靠专业教育与通识教育之适当结合,才能培育全人,才能培育全方位的现代知识人”(第314页),“大学之道”在求“真”之外,还必须求“善”与求“美”:“知性之知”是科学,“德性之知”是伦理学,“审美之知”则是美学。大学作为知识的殿堂,则其创新的知识必须是真、善、美的三维知识;而大学作为教育的重镇,则必须在“知性之知”的知识传授外,还需在伦理(价值)教育与审美教育上有所用心(序,第8页), “所以我要严肃的指出,古之求‘至善’的大学之道,与今之求‘至真’的大学之道,两者不可偏废。古与今的大学之道必须兼重并举,唯如此,大学在科研上可以有‘卓越’,大学教育上才能有灵魂”(第361页)。

通读《大学之理念》上下卷,金先生是在探讨人生的价值和意义问题,由此探讨大学教育如何助力师生实现人生价值,“在意义的问题上,科学与理性只能为我们提供一种手段,而目的则是由我们的价值来决定的……科学是价值与良知的仆人”(第227页);“总之,对人本身,对人间社会的理解与掌握,对美、对善的品味与体认,对信仰、价值的承诺与执著,都不是科学、理性的知识所能担当,更不能垄断的。这些正是人文知识、人文教育能够提供的”(第228页),“最后的跨越,根本的根本,还在于人之整体性的尊严与价值的觉醒与肯定”(第82页)。而每一个个体对人生价值和意义的认定,恰恰关系着中国的现代化与现代性,所以金先生说,“《大学之理念》与《再思大学之道》二书则亦是我‘中国现代化与现代性’研究的一个组成” (序,第19页)。

金耀基院士是最早结合西方社会科学探讨中国现代化的学者之一。他从台湾大学毕业后,两度在匹兹堡大学留学,回国后先任新亚书院院长,后任香港中文大学副校长、校长,亲历大学建设管理三十四年,见证并且参与了香港伟大学府的成长与发展。他秉承李卓敏校长“结合传统与现代,融会中国与西方”校训,一步一步,将香港中文大学推向世界大学前茅,香港也由1963年港大与港中大两座大学扩展到今天十一座公立私立大学,包括香港中文大学的五座大学进入了世界百强之列,迄今为止,中大毕业生已近七万。金先生不无得意地说,“作为一个中大人,作为一个香港人,作为一个研究大学之为大学的学人,我是颇有一份自得之心情的”(序,第18页)。读此字里行间的自得之情,我颇能会心,深以为恰恰可见九秩学者洞察世事风云之后的返璞归真。当读到“原来马料水的濯濯荒山,已变为拥有一百三十多幢建筑、依山傍海、气象万千的壮丽校园,三月时分,一树树的紫荆、一丛丛的杜鹃,姹紫嫣红,香港没有哪里比中大有更浓的春的信息……海之滨崇基学院的‘未圆湖’,灵秀清丽,与北大的‘未名湖’南北遥遥呼应,而山之巅新亚书院新建的‘天人合一亭’,坐看马鞍山之雄奇、八仙岭之玄美,已悠然忘情,而亭之一泓清水与吐露港之海色接成一线,人天相感相应,天人合一之境豁然而出,我美之曰‘香港第二景’……四十年来中大的校园,筚路蓝缕,经之营之,在无数访校的国际学人口中,已被赞为世界最美的大学校园之一了”(第234页),对中大钟爱甚至偏爱之情溢于言表。只有了解他定居香港以后对香港文化的贡献,只有了解他在任期间恰逢沙士肆虐召集“全球大学校长论坛”等繁杂校务,才能了解他“筚路蓝缕”四字的内涵,才能对金先生偏爱之情深切理解和感应。

图3:香港中文大学山之巅“天人合一亭”,一泓清水与海景天光合而为一(2024)

金耀基院士与东南大学有特殊的缘分。他前后来东南大学演讲三次,新著《大学之理念》收入他在东南大学演讲稿两篇:上卷《人文教育在现代大学的位序》,下卷《大学之道:省思现代大学之理念》。东南大学通识教育受到金先生重视,这是东南大学全人教育的成绩,是东南大学的光荣。我有幸在东南大学人文教育课堂上聆听金先生高论,此后又在上海聆听他讲座,深为他述理如谈天、谈笑风生的大家风范感染;其后两次赴港,承他接待,交谈甚畅,相见恨晚。他前后送我著作共十几本(图4、5),每一本我都字字拜读,读进去,以化养自身。他的理论表述从不诘屈聱牙,而是浅白,抒情,偏于艺术的表达,字里行间自然流露出温情。这温情,不仅是对家人,更是对师长、对同仁、对学界、对世界。听金先生讲座,读金先生著作,与金先生深度接触,我心底廓开了又一个清风明月、丽日朗照般的新天地。金先生引用纽曼话说,“一间大学如果不能激起年轻人一些诗心的回荡、一些人对人类问题的思索,那么这间大学之缺少干扰力是无可置疑的”(第24页),又引用怀海德话说,“大学的存在就是为结合老成少壮以从事创造性之学习,而谋求知识与生命热情的融合”(第142页)。读金先生著作,听金先生放言,正如纽曼所言激起了我诗心的回荡,激起了我对人类问题的思索,激起了我求知的生命的热情,金先生其实是在身体力行阐释《大学之理念》,以真善美化人、度人(图6)。愿更多的人读懂金先生对中国现代化途径的系列研究,愿中国现代化按金先生指引的途径,从器物技能层次走向制度层次走向思想行为层次的现代化。

图4:2024年前金耀基先生赠笔者著作

图5:2024年金耀基先生赠笔者著作

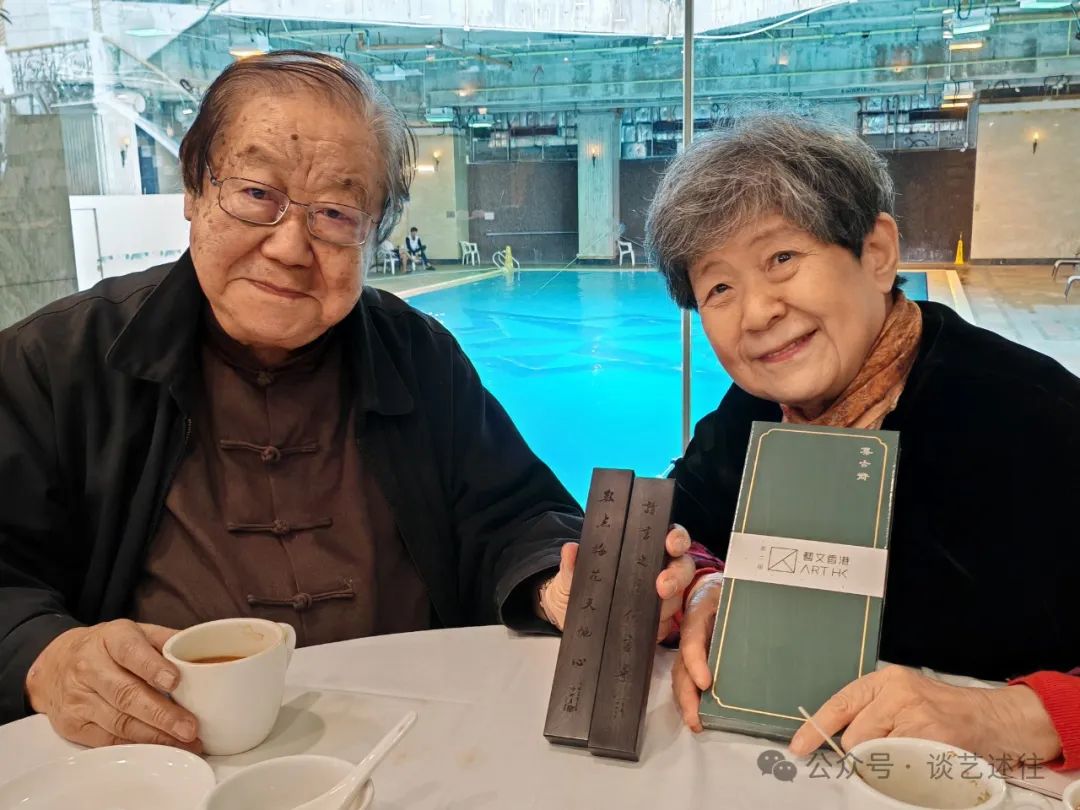

图6:趁国际学术会议赴港拜望金耀基先生(2024)

(金耀基《大学之理念》,香港中文大学出版社2024年版,所引页码随文夹注)

作者简介:长北(1944-),本名张燕,东南大学教授,江苏省文史研究馆馆员,出版专著如:《中国艺术史纲》(修订印行4版)《中国古代艺术论著集注与研究》《中国艺术论著导读》《传统艺术与文化传统》(修订印行2版)《中国人眼中的美——中国艺术审美十讲》(再次印刷发行)《<髹饰录>与东亚漆艺——传统髹饰工艺体系研究》(修订印行2次)《<髹饰录>图说》(修订印行2版)《<髹饰录>析解》(修订印行4次)《江苏手工艺史》《扬州漆器史》(修订印行2版)《髹饰:漆的故事》(意大利英译版)《中国漆器》(韩文版)、《中国工艺美术全集·江苏卷·漆艺篇》等,共约30余种。