手艺 | 第三届“年华易老,技·忆永存——国家级非遗代表性传承人记录工作成果展映月”活动拉开帷幕

来源: 中国工艺美术学会 时间:2021-02-03 浏览量:267

2020年12月31日,第三届“年华易老,技·忆永存——国家级非遗代表性传承人记录工作成果展映月”拉开帷幕。本次展映共分四个单元,分别向大家展示我国非物质文化遗产的各个类别。今天,我们为大家推荐第三个展映单元——手艺•匠心。

“

几百年沉淀一门手艺

几十年磨炼一位匠人

寂寞 专注

枯燥 耐心

摆在您面前的是手上的艺

更是匠人的心

”

传统手工艺不仅饱含着传统工艺技术的匠人智慧,还蕴含着中国文化中的视觉基因和审美意境。我国的手工艺门类繁多,每一件都是浸染岁月的文化瑰宝。在那些与我们息息相关、精美绝伦的生活器物、工艺品背后,是一辈子守护一门手艺的传承人,是他们择一事、终一生的匠人之心,是对技艺精益求精的锤炼、对美孜孜不倦的追求。

此次影展中,传统美术、传统技艺类共20部作品入选,他们分别是:

传统美术类

郎志丽——面人(北京面人郎)

张冬阁——剪纸(丰宁满族剪纸)

赵志国——剪纸(医巫闾山满族剪纸)

张爱廷——青田石雕

罗启松——竹刻(黄岩翻簧竹雕)

陈永才——剪纸(广东剪纸)

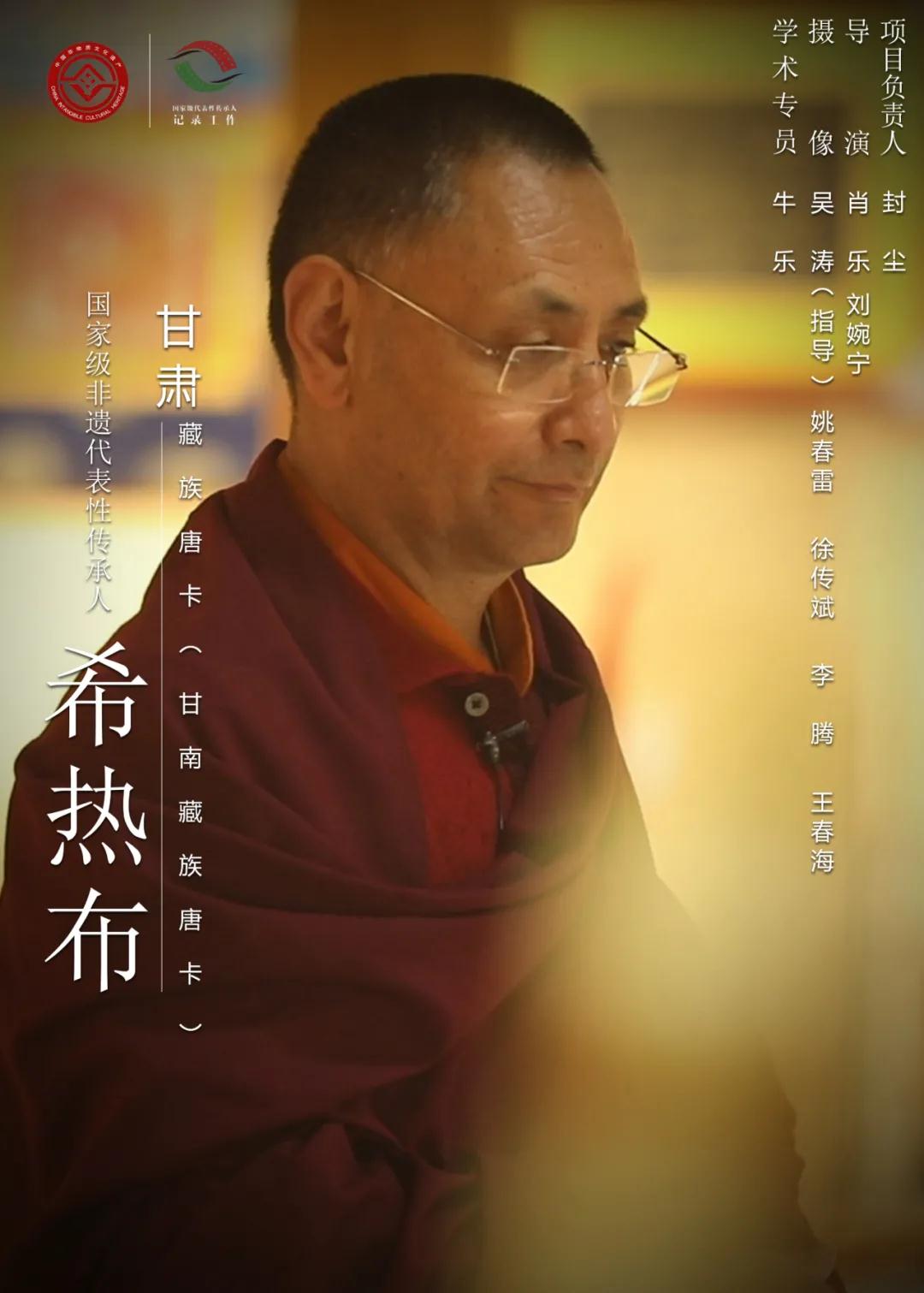

希热布——藏族唐卡(甘南藏族唐卡)

顾永骏——扬州玉雕

喻湘涟——泥塑(惠山泥人)

传统技艺类

嵇锡贵——越窑青瓷烧制技艺

黄云鹏——景德镇手工制瓷技艺

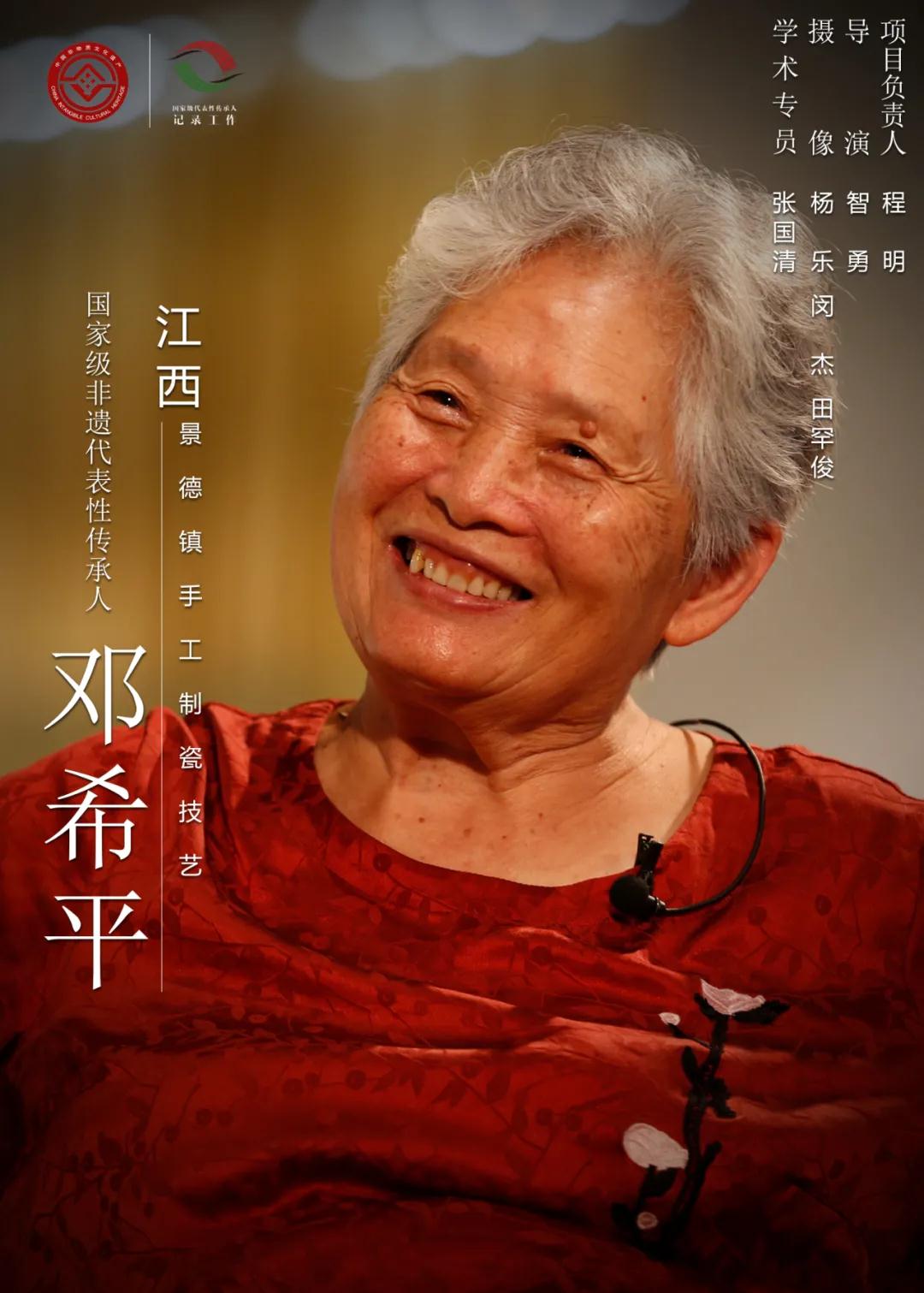

邓希平——景德镇手工制瓷技艺

彭善尧——土家族吊脚楼营造技艺

莫厌学——苗族芦笙制作技艺

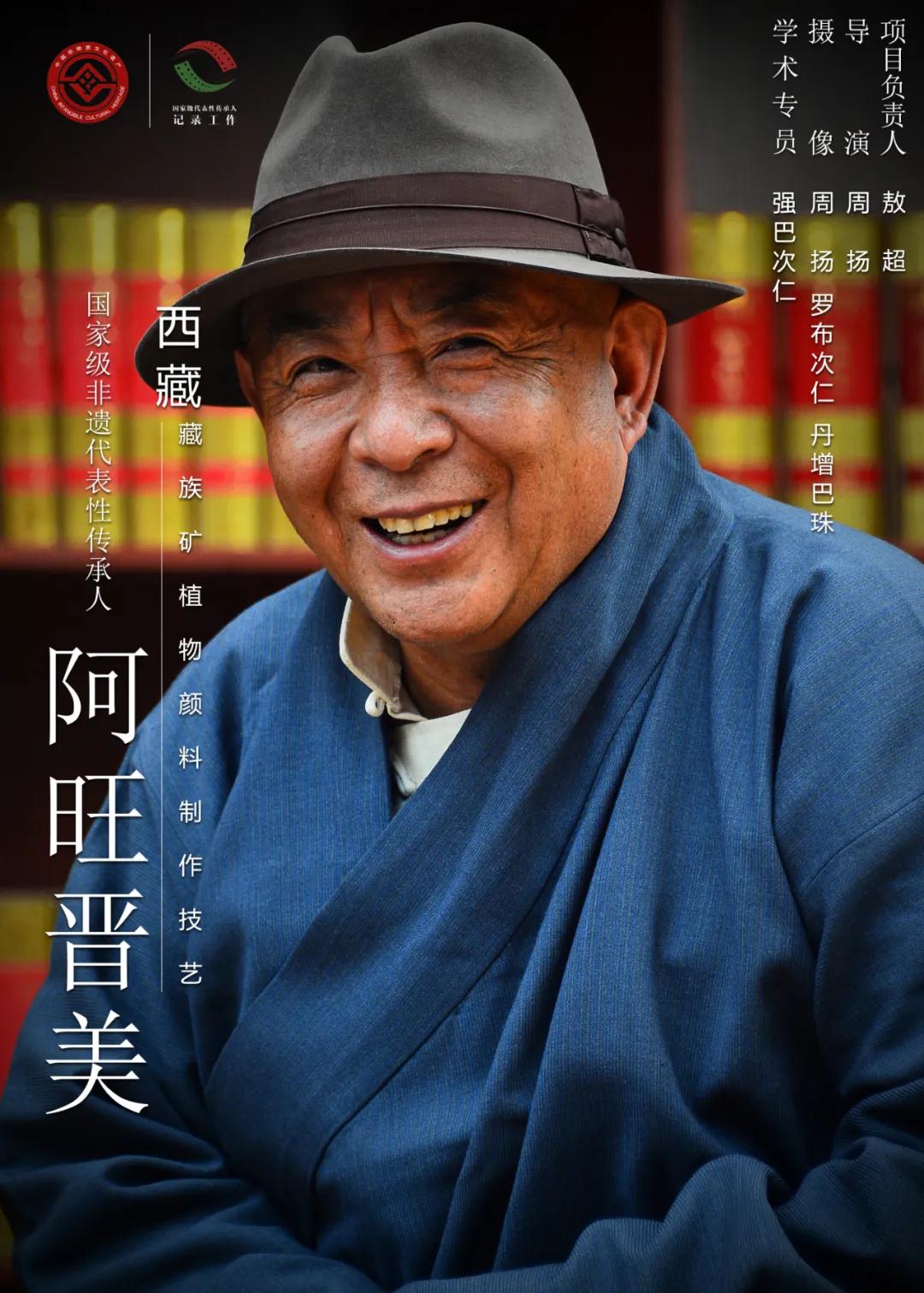

阿旺晋美——藏族矿植物颜料制作技艺

马进明——撒拉族篱笆楼营造技艺

杨永良——加牙藏族织毯技艺

付占祥——桦树皮制作技艺

林初寅——木活字印刷技术

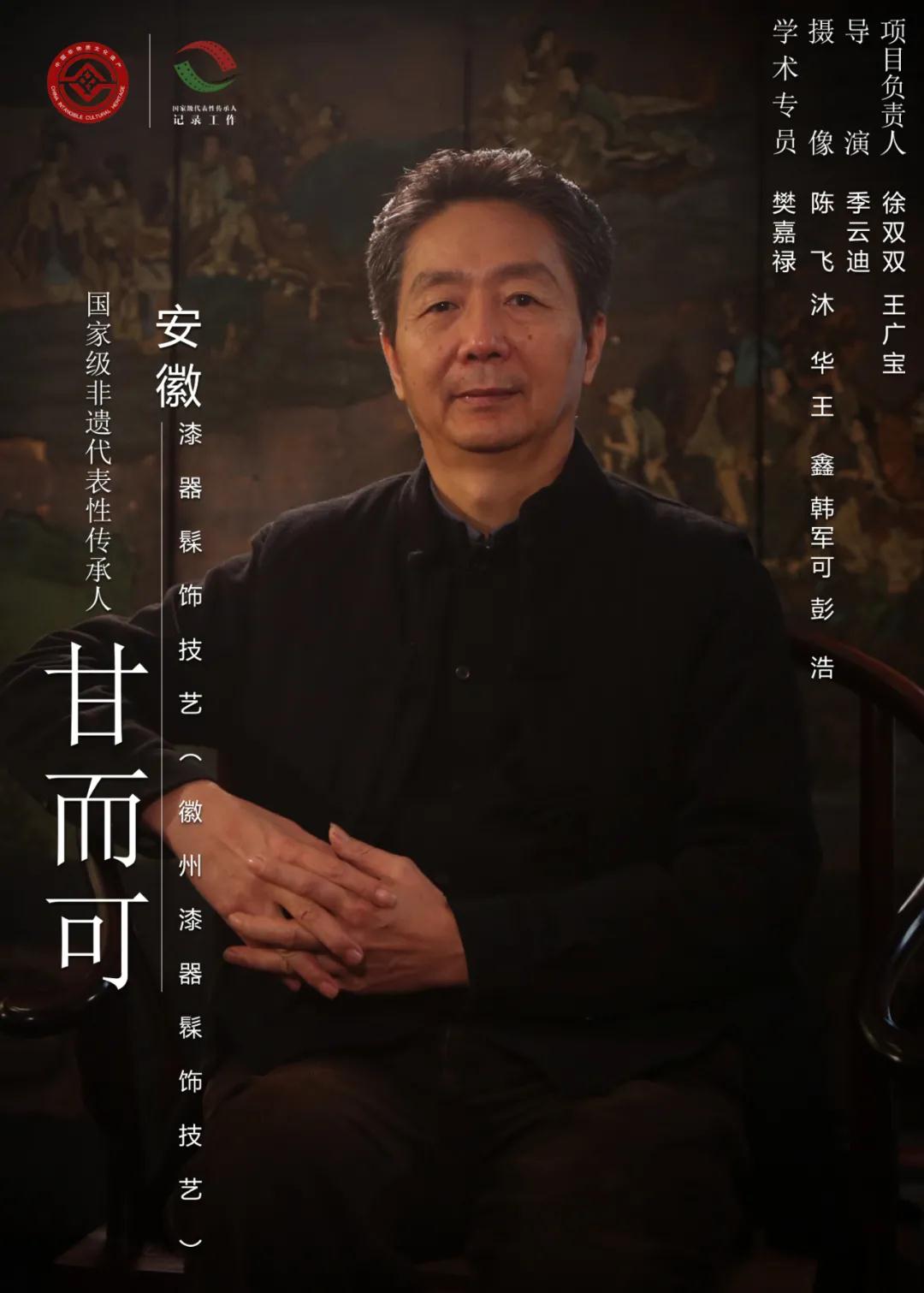

甘而可——漆器髹饰技艺(徽州漆器髹饰技艺)

我们选择其中的7部向大家介绍:

郎志丽——面人(北京面人郎):

第二批国家级非物质遗产代表性项目面人(北京面人郎)代表性传承人

面人也称“面塑”“江米人”,是以食用面粉、糯米粉为主要原料的一种传统塑作艺术,流行于全国各地,深受老百姓喜爱。而北京面人郎是北京特有的面塑艺术,生动反映了各种老北京民俗场景。面人多以动物和神话传说、历史故事及地方戏曲中的人物为题材,基本形制分“签举式”和“案置式”两种。前者多为娱乐儿童的食玩品,造型简略,形态生动;后者则是雅化的陈设艺术品,做工考究,造型精致。

郎志丽,1942年出生,目前是北京面人郎项目唯一的国家级代表性传承人,其父亲郎绍安是北京面人郎的开创者。1957年,郎志丽开始随父学习面塑,从艺五十多年来,她继承父亲的技艺特点并加以创新,在微型面塑方面颇有建树,使得冰心先生笔下旧时的“手艺人”,成为现在传统文化的“传承者”。

喻湘涟——泥塑(惠山泥人):

第一批国家级非物质遗产代表性项目泥塑(惠山泥人)代表性传承人

无锡惠山泥人的制作始于明末,在清代开始出现专业化的惠山泥人手工作坊,后续形成了有名的“泥人街”,期间惠山泥人精品迭出,其中手捏戏文和大阿福最为大众熟悉。

喻湘涟,1940年出生,江苏无锡人,是蒋万顺泥人耍货店第四代传人,曾先后跟随蒋子贤、张阿仁、章根宝学艺,8岁开始学做泥人,15岁接触惠山泥人技法。1956年考入江苏省泥塑彩绘训练班,系统学习了素描、雕塑、色彩、写生、文艺理论和戏曲基础知识。喻湘涟全面继承了惠山泥人手捏戏文的技艺,从艺五十多年来,融各家名师之长,创作了许多具有浓郁地方文化特色的优秀作品。

希热布——藏族唐卡(甘南藏族唐卡):

第二批国家级非物质遗产代表性项目藏族唐卡(甘南藏族唐卡)代表性传承人

唐卡是一种富有藏族文化特色的绘画艺术形式,内容涉及藏族的历史、文化和社会生活等诸多领域,被誉为藏族的“百科全书”。而甘南藏族唐卡构图别致,画面不受真实时空的限制,即使在很小的画幅中也境域广阔,上有天堂,中有人间,下有地界。甘南藏族唐卡还可以巧妙利用变形的山石、祥云、花卉等图案将复杂的情节内容自然分割开来,形成既独立又连贯的传奇故事画面,新颖别致,生动有趣。

希热布,藏族,1961年出生于青海省果洛县,他从小痴迷于绘画,青年时在藏传佛教格鲁派六大寺院之一的拉卜楞寺学习绘画,而后又跟随西藏唐卡大师安多强巴系统地学习唐卡画法,熟练掌握藏区唐卡绘画曼唐、钦则、噶玛噶赤三大流派绘画技艺。

嵇锡贵——越窑青瓷烧制技艺:

第三批国家级非物质遗产代表性项目越窑青瓷烧制技艺代表性传承人

越窑是中国古代最著名的青瓷窑系,被称为“母亲瓷”。当今窑工在传统越窑青瓷工艺基础上,传承发展了其釉色和造型装饰工艺,保存了刻、划花、褐彩、捏塑等传统手法,保护、继承了传统越窑工艺,使越窑青瓷真正地融入了现代人的生活。

嵇锡贵生于1941年,1965年毕业于景德镇陶瓷学院美术系陶瓷设计专业,其陶瓷彩绘师承景德镇“珠山八友”老艺人,工笔国画师承中国美术学院邓白教授,陶瓷作品以创作青花瓷、釉上彩瓷等见长,功力深厚。

甘而可——漆器髹饰技艺(徽州漆器髹饰技艺):

第二批国家级非物质遗产代表性项目漆器髹饰技艺(徽州漆器髹饰技艺)代表性传承人

徽州漆器髹饰技艺源远流长,其中徽州细嵌螺甸漆器至宋代已相当成熟。徽州盛产漆树,徽州漆器以天然生漆为主要原料,掺以绿松石、丹砂、珊瑚、青筋蓝、朱砂等,经过一系列工艺处理而制成,古称“菠萝漆器”,菠萝漆为徽州漆器技艺最高水平代表。

甘而可,出生于1955年,早年学习木工,同时学习绘画、雕刻。1999年,为了做“最好的漆器”,关掉了收入颇丰的古董店,投入徽州传统髹漆技艺“菠萝漆”(又称犀皮漆)工艺的研究与制作。甘而可的漆器作品,原料与工艺恪守天然大漆制作的古法原则,将徽州漆器特色的菠萝漆、推光漆、漆砂砚及精细漆面纹饰推向新高度。

邓希平——景德镇手工制瓷技艺:

第一批国家级非物质遗产代表性项目景德镇手工制瓷技艺代表性传承人

景德镇手工制瓷技艺历史悠久,自宋代以来,“村村窑火,户户陶埏”。景德镇手工制瓷工艺专业化程度强,技艺深奥,名家辈出,其中最核心的技艺当属拉坯、利坯、画坯、施釉和烧窑五项工序。

邓希平1942年出生于书香门第,毕业于武汉大学化学系,在轻工业陶瓷研究所拜师学习颜色釉。她长期从事景德镇颜色釉的研究和开发,先后创造新型颜色釉30多种,并创作了许多颜色釉艺术珍品。她研究的“窑变釉里藏花”生产工艺,创造出了“凤凰衣釉” “羽毛丝釉” “翎羽釉” “彩虹釉”等一系列全新的窑变釉,使景德镇的窑变生产技术上升到了一个全新的水平,开辟了窑变艺术创作的新天地。

阿旺晋美——藏族矿植物颜料制作技艺:

第三批国家级非物质遗产代表性项目藏族矿植物颜料制作技艺代表性传承人

在西藏,制作和应用矿植物绘画颜料已有两千多年的悠久历史。自古以来,藏族绘画所用颜料都是从雪域高原本地的矿植物中提取。藏传矿植物颜料色彩艳丽纯正,耐光耐热,虽经千年风吹日晒,仍能完好保存,在西藏建筑、佛像、唐卡等领域应用广泛。

阿旺晋美出生于1957年,是西藏大学艺术学院教授,也是目前藏传矿植物颜料制作技艺唯一的国家级代表性传承人。1996年西藏大学专门组织成立了由阿旺晋美等四位专家学者组成的藏传矿植物颜料制作工艺研究小组,抢救濒临失传的藏传矿植物颜料制作技艺。1998年研究小组成功研制出比原来颜料色泽更鲜艳、也更耐用的藏青、绿、朱砂等12种矿植物颜料,还总结出原料采集、粉碎、漂洗、研磨、分离、筛选的主要工序,并对传统颜料制作器具做出了改进。

来源:摘自国家图书馆微信公众号