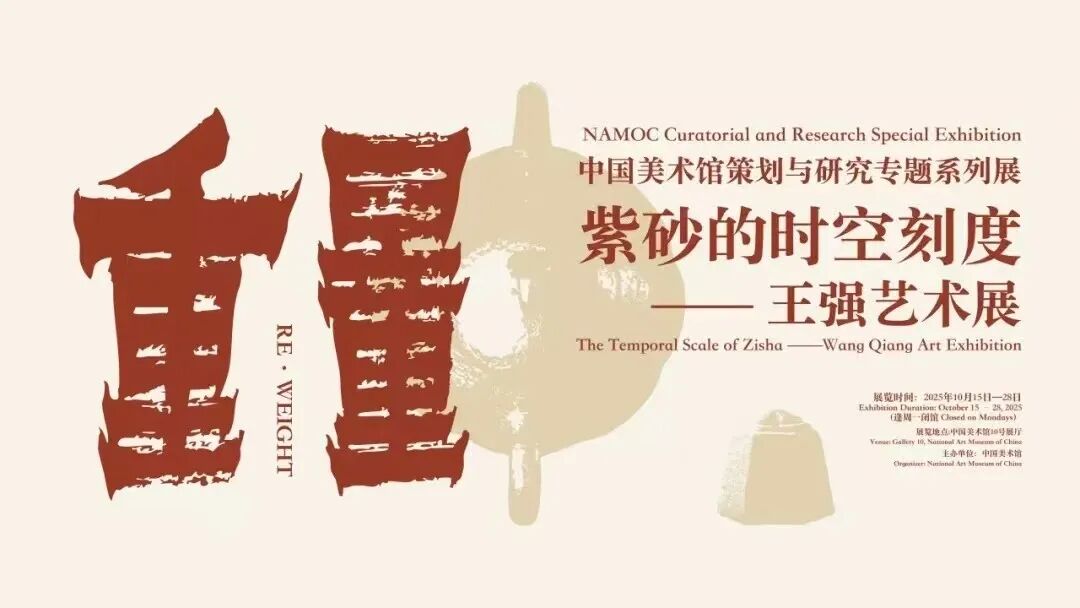

展览 | “重・量 — 紫砂的时空刻度” 亮相中国美术馆

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-10-24 浏览量:175

金秋十月的中国美术馆,一场以“重量”为名的紫砂艺术盛宴正在上演。由中国美术馆主办的“重量 —— 王强紫砂作品展”引发业界广泛关注。此次活动由上海市文化创意产业推进领导小组办公室、上海市浦东新区宣传思想和文化创意产业领导小组办公室、中国工艺美术学会空间艺术专委会、上海供春陶业有限公司、上海海派紫砂艺术研究所、无锡供春人工智能科技有限公司支持。由上海工艺美术行业协会,上海工艺美术学会协办。

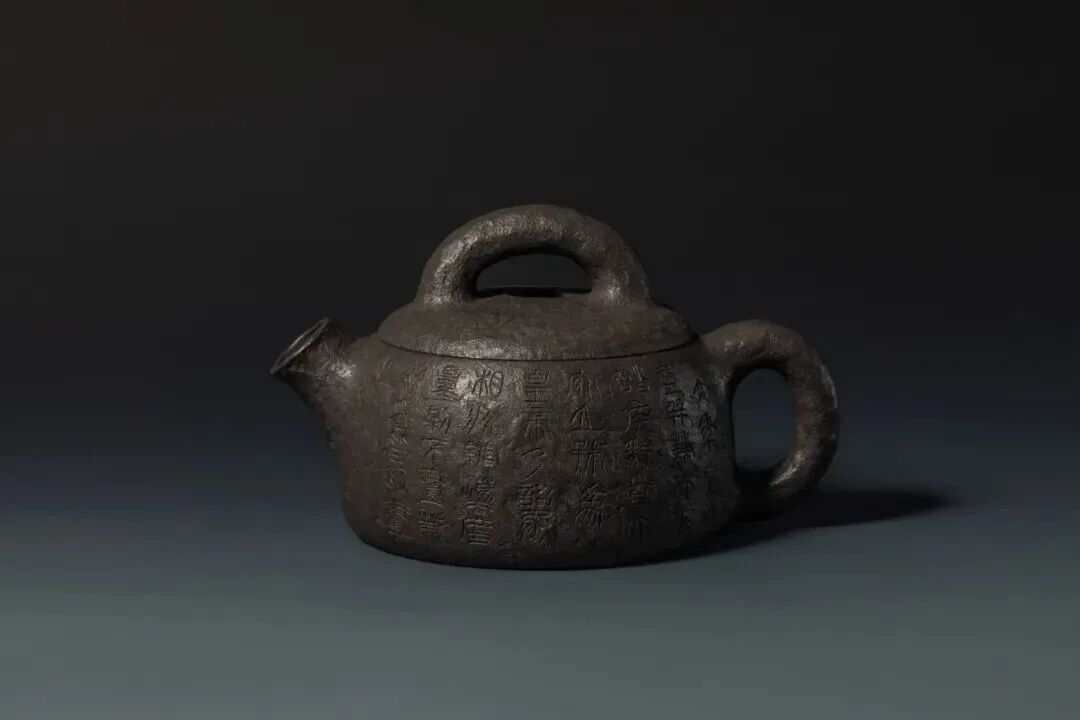

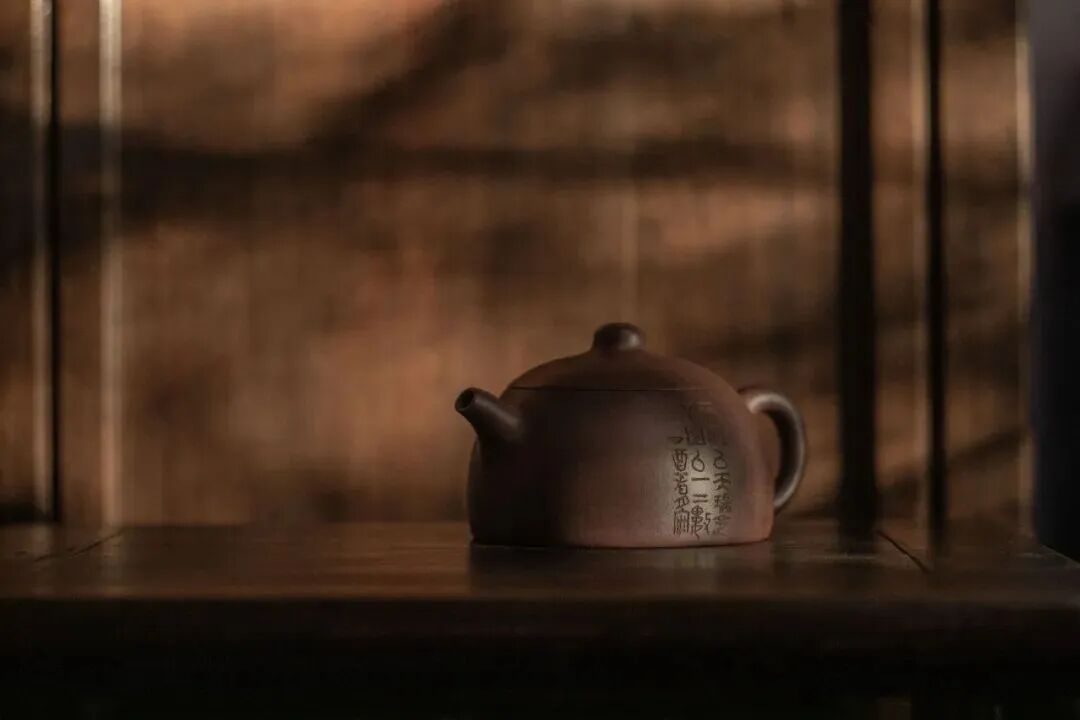

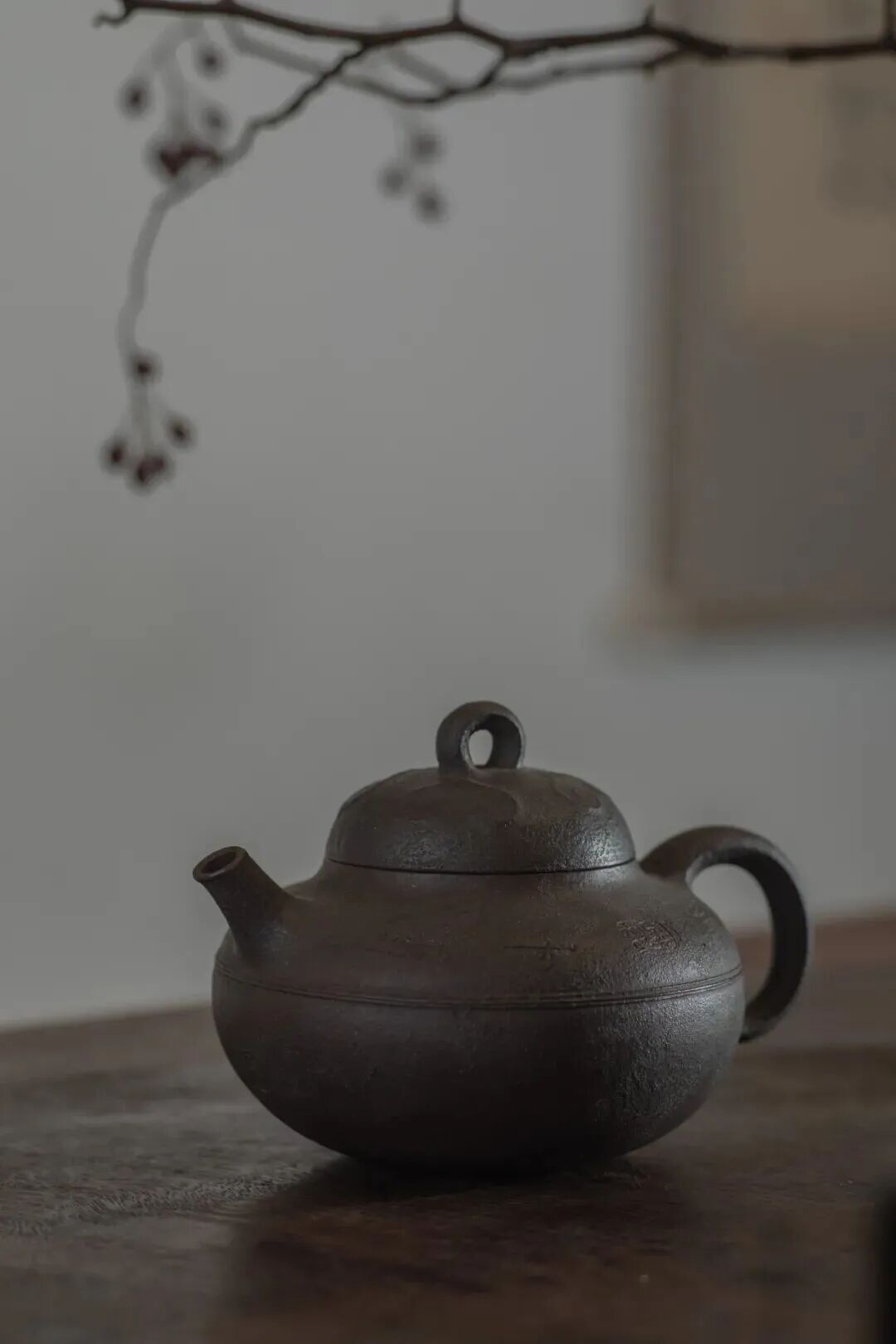

80 后紫砂艺术家王强,同时担任中国工艺美术学会常务理事单位上海供春陶业有限公司的艺术总监,此次展览展出了他近年来创作的 100 余件代表性作品,以及他和他所在的团队通过AI辅助设计的紫砂壶设计图。王强的创作精准契合了空间艺术专委会倡导的“传统技艺当代表现” 理念,将紫砂这一传统工艺从固有装饰范畴中解放出来,通过材质融合与形制创新,赋予其丰富的空间艺术表现力。展览中,紫砂的温润与铜的沉稳、铁的刚劲、玉的莹润形成多元材质对话,包浆的温润与磨损的沧桑等细节捕捉,让器物成为承载历史记忆的空间载体,使观众在触觉与视觉的双重体验中感受时间厚度与文化重量,这正是空间艺术所追求的多维感知效果。 在器形创作上,王强的作品实现了历史精神与当代审美的巧妙平衡。仿汉代铜权作品的方正器形暗合大一统的雄浑气魄,融入现代几何线条的新作则诠释着传统度量概念的当代转译。作为紫砂圈青年一代的代表,王强深耕传统工艺精髓,又大胆吸纳现代设计理念,其创作中展现的学术深度与当代视野,为青年艺术家参与传统工艺创新树立了典范,也为空间艺术领域的人才培养提供了鲜活案例。

80 后紫砂艺术家王强,同时担任中国工艺美术学会常务理事单位上海供春陶业有限公司的艺术总监,此次展览展出了他近年来创作的 100 余件代表性作品,以及他和他所在的团队通过AI辅助设计的紫砂壶设计图。王强的创作精准契合了空间艺术专委会倡导的“传统技艺当代表现” 理念,将紫砂这一传统工艺从固有装饰范畴中解放出来,通过材质融合与形制创新,赋予其丰富的空间艺术表现力。展览中,紫砂的温润与铜的沉稳、铁的刚劲、玉的莹润形成多元材质对话,包浆的温润与磨损的沧桑等细节捕捉,让器物成为承载历史记忆的空间载体,使观众在触觉与视觉的双重体验中感受时间厚度与文化重量,这正是空间艺术所追求的多维感知效果。 在器形创作上,王强的作品实现了历史精神与当代审美的巧妙平衡。仿汉代铜权作品的方正器形暗合大一统的雄浑气魄,融入现代几何线条的新作则诠释着传统度量概念的当代转译。作为紫砂圈青年一代的代表,王强深耕传统工艺精髓,又大胆吸纳现代设计理念,其创作中展现的学术深度与当代视野,为青年艺术家参与传统工艺创新树立了典范,也为空间艺术领域的人才培养提供了鲜活案例。

展览同期,中国美术馆精心策划了系列配套学术活动,涵盖专家研讨会、艺术家对谈、教育工坊及数字化技术赋能传统工艺研讨等多元形式。活动吸引了来自中国艺术研究院、上海市非遗保护协会、上海工艺美术学会、中国工艺美术学会空间艺术专委会、江苏省工艺美术协会、中国美术馆艺术品修复中心、宜兴美术馆等机构的专家学者共同参与。出席活动的嘉宾有中国工艺美术学会副理事长兼秘书长徐栋,中国轻工业联合会副会长林汉武,上海市文化创意产业推进领导小组办公室副主任刘波英,中国非遗保护协会常务理事、上海市非遗保护协会创会会长高春明,上海市轻工业协会秘书长苗华,中国工艺美术学会常务理事、上海工艺美术学会会长周南,上海市中国陶瓷艺术家协会会长陈海波,中国工艺美术大师、中国工艺美术学会空间艺术专委会主任蒋国兴,中国工艺美术学会空间艺术专委会秘书长周瑾,中国工艺美术学会空间艺术专委会会员张雨航等。各位专家亲临现场开展观摩指导工作,并深度参与研讨交流,为活动的专业开展提供了有力支撑。 大家一致认为:通过这个展览,能清晰看到王强与时代并行的艺术实践 —— 他不仅深耕传统工艺范畴,更突破边界进入更广阔的艺术创作领域。这种创作态度,恰好回应了当代文化发展的重要命题:如何在全球化背景下坚守文化自信,如何让传统艺术形式在当代焕发新生机。

同时,专家们也强调,王强以“秤砣”为文化符号,将五千年度量文明浓缩于方寸器物之中,这种创作不仅是对“以器载道”传统的创造性转化,更通过艺术语言的革新,拓展了紫砂艺术的空间表达边界。正如专委会主任蒋国兴所言,空间艺术的核心在于挖掘工艺门类的空间表现力,王强的作品以小见大,让紫砂艺术在当代艺术语境中实现了从“器物”到“空间文化载体”的跨越,为工艺美术的高质量发展开辟了新赛道。

同时,专家们也强调,王强以“秤砣”为文化符号,将五千年度量文明浓缩于方寸器物之中,这种创作不仅是对“以器载道”传统的创造性转化,更通过艺术语言的革新,拓展了紫砂艺术的空间表达边界。正如专委会主任蒋国兴所言,空间艺术的核心在于挖掘工艺门类的空间表现力,王强的作品以小见大,让紫砂艺术在当代艺术语境中实现了从“器物”到“空间文化载体”的跨越,为工艺美术的高质量发展开辟了新赛道。  中国工艺美术学会空间艺术专委会自成立以来,始终致力于推动工艺美术与空间文化建设的创新融合,通过学术交流、项目研究等多种形式助力传统工艺的当代转型。此次王强紫砂作品展所呈现的创作理念与实践成果,将为专委会后续开展传统工艺空间化研究提供重要参考,也将进一步推动更多青年艺术家投身传统工艺的创新实践,让中华优秀传统文化在当代空间中焕发更为蓬勃的生命力。

中国工艺美术学会空间艺术专委会自成立以来,始终致力于推动工艺美术与空间文化建设的创新融合,通过学术交流、项目研究等多种形式助力传统工艺的当代转型。此次王强紫砂作品展所呈现的创作理念与实践成果,将为专委会后续开展传统工艺空间化研究提供重要参考,也将进一步推动更多青年艺术家投身传统工艺的创新实践,让中华优秀传统文化在当代空间中焕发更为蓬勃的生命力。

80 后紫砂艺术家王强,同时担任中国工艺美术学会常务理事单位上海供春陶业有限公司的艺术总监,此次展览展出了他近年来创作的 100 余件代表性作品,以及他和他所在的团队通过AI辅助设计的紫砂壶设计图。王强的创作精准契合了空间艺术专委会倡导的“传统技艺当代表现” 理念,将紫砂这一传统工艺从固有装饰范畴中解放出来,通过材质融合与形制创新,赋予其丰富的空间艺术表现力。展览中,紫砂的温润与铜的沉稳、铁的刚劲、玉的莹润形成多元材质对话,包浆的温润与磨损的沧桑等细节捕捉,让器物成为承载历史记忆的空间载体,使观众在触觉与视觉的双重体验中感受时间厚度与文化重量,这正是空间艺术所追求的多维感知效果。 在器形创作上,王强的作品实现了历史精神与当代审美的巧妙平衡。仿汉代铜权作品的方正器形暗合大一统的雄浑气魄,融入现代几何线条的新作则诠释着传统度量概念的当代转译。作为紫砂圈青年一代的代表,王强深耕传统工艺精髓,又大胆吸纳现代设计理念,其创作中展现的学术深度与当代视野,为青年艺术家参与传统工艺创新树立了典范,也为空间艺术领域的人才培养提供了鲜活案例。

80 后紫砂艺术家王强,同时担任中国工艺美术学会常务理事单位上海供春陶业有限公司的艺术总监,此次展览展出了他近年来创作的 100 余件代表性作品,以及他和他所在的团队通过AI辅助设计的紫砂壶设计图。王强的创作精准契合了空间艺术专委会倡导的“传统技艺当代表现” 理念,将紫砂这一传统工艺从固有装饰范畴中解放出来,通过材质融合与形制创新,赋予其丰富的空间艺术表现力。展览中,紫砂的温润与铜的沉稳、铁的刚劲、玉的莹润形成多元材质对话,包浆的温润与磨损的沧桑等细节捕捉,让器物成为承载历史记忆的空间载体,使观众在触觉与视觉的双重体验中感受时间厚度与文化重量,这正是空间艺术所追求的多维感知效果。 在器形创作上,王强的作品实现了历史精神与当代审美的巧妙平衡。仿汉代铜权作品的方正器形暗合大一统的雄浑气魄,融入现代几何线条的新作则诠释着传统度量概念的当代转译。作为紫砂圈青年一代的代表,王强深耕传统工艺精髓,又大胆吸纳现代设计理念,其创作中展现的学术深度与当代视野,为青年艺术家参与传统工艺创新树立了典范,也为空间艺术领域的人才培养提供了鲜活案例。

展览同期,中国美术馆精心策划了系列配套学术活动,涵盖专家研讨会、艺术家对谈、教育工坊及数字化技术赋能传统工艺研讨等多元形式。活动吸引了来自中国艺术研究院、上海市非遗保护协会、上海工艺美术学会、中国工艺美术学会空间艺术专委会、江苏省工艺美术协会、中国美术馆艺术品修复中心、宜兴美术馆等机构的专家学者共同参与。出席活动的嘉宾有中国工艺美术学会副理事长兼秘书长徐栋,中国轻工业联合会副会长林汉武,上海市文化创意产业推进领导小组办公室副主任刘波英,中国非遗保护协会常务理事、上海市非遗保护协会创会会长高春明,上海市轻工业协会秘书长苗华,中国工艺美术学会常务理事、上海工艺美术学会会长周南,上海市中国陶瓷艺术家协会会长陈海波,中国工艺美术大师、中国工艺美术学会空间艺术专委会主任蒋国兴,中国工艺美术学会空间艺术专委会秘书长周瑾,中国工艺美术学会空间艺术专委会会员张雨航等。各位专家亲临现场开展观摩指导工作,并深度参与研讨交流,为活动的专业开展提供了有力支撑。 大家一致认为:通过这个展览,能清晰看到王强与时代并行的艺术实践 —— 他不仅深耕传统工艺范畴,更突破边界进入更广阔的艺术创作领域。这种创作态度,恰好回应了当代文化发展的重要命题:如何在全球化背景下坚守文化自信,如何让传统艺术形式在当代焕发新生机。

同时,专家们也强调,王强以“秤砣”为文化符号,将五千年度量文明浓缩于方寸器物之中,这种创作不仅是对“以器载道”传统的创造性转化,更通过艺术语言的革新,拓展了紫砂艺术的空间表达边界。正如专委会主任蒋国兴所言,空间艺术的核心在于挖掘工艺门类的空间表现力,王强的作品以小见大,让紫砂艺术在当代艺术语境中实现了从“器物”到“空间文化载体”的跨越,为工艺美术的高质量发展开辟了新赛道。

同时,专家们也强调,王强以“秤砣”为文化符号,将五千年度量文明浓缩于方寸器物之中,这种创作不仅是对“以器载道”传统的创造性转化,更通过艺术语言的革新,拓展了紫砂艺术的空间表达边界。正如专委会主任蒋国兴所言,空间艺术的核心在于挖掘工艺门类的空间表现力,王强的作品以小见大,让紫砂艺术在当代艺术语境中实现了从“器物”到“空间文化载体”的跨越,为工艺美术的高质量发展开辟了新赛道。  中国工艺美术学会空间艺术专委会自成立以来,始终致力于推动工艺美术与空间文化建设的创新融合,通过学术交流、项目研究等多种形式助力传统工艺的当代转型。此次王强紫砂作品展所呈现的创作理念与实践成果,将为专委会后续开展传统工艺空间化研究提供重要参考,也将进一步推动更多青年艺术家投身传统工艺的创新实践,让中华优秀传统文化在当代空间中焕发更为蓬勃的生命力。

中国工艺美术学会空间艺术专委会自成立以来,始终致力于推动工艺美术与空间文化建设的创新融合,通过学术交流、项目研究等多种形式助力传统工艺的当代转型。此次王强紫砂作品展所呈现的创作理念与实践成果,将为专委会后续开展传统工艺空间化研究提供重要参考,也将进一步推动更多青年艺术家投身传统工艺的创新实践,让中华优秀传统文化在当代空间中焕发更为蓬勃的生命力。

作品赏析

展览核心以 “秤砣” 为创作母题,该器物作为贯穿中国文明的度量工具,承载着 “权衡” 与 “法度” 的社会功能,成为串联度量文化、展现文明演进的关键载体。在材质运用上,作品以紫砂为基础,融合铜、铁、玉等多种材质,既展现不同材质的天然美感,又通过包浆、磨损等细节呈现时间印记与历史质感。器形设计经过精心推敲,既呼应特定历史时期的文化精神与重大事件,又融入现代设计理念,实现了 “以器载道” 的创造性转化,让抽象文化记忆变得可感可触。 上古砣 13×9×7cm 2019年

上古砣 13×9×7cm 2019年  秦冠砣 15×10×9cm 2022年

秦冠砣 15×10×9cm 2022年  建元砣 15×10×7cm 2016年

建元砣 15×10×7cm 2016年  黄初砣 11×11×12cm 2020年

黄初砣 11×11×12cm 2020年 普通砣 13×9×12cm 2022年

普通砣 13×9×12cm 2022年 贞观砣 9×6×10cm 2020年

贞观砣 9×6×10cm 2020年 大业砣 20×10×17cm 2022年

大业砣 20×10×17cm 2022年

天宝砣 13×9×9cm 2017年

天宝砣 13×9×9cm 2017年 咸通砣 13×9×12cm 2020年

咸通砣 13×9×12cm 2020年 嘉祐砣 13×9×8cm 2021年

嘉祐砣 13×9×8cm 2021年 政和砣 14×10×25cm 2021年

政和砣 14×10×25cm 2021年 泰和砣 20×12×12cm 2017年

泰和砣 20×12×12cm 2017年 永乐砣 12×8×13cm 2021年

永乐砣 12×8×13cm 2021年 雍正砣 18×11×11cm 2020年

雍正砣 18×11×11cm 2020年 乾隆砣 12×5×10cm 2021年

乾隆砣 12×5×10cm 2021年 嘉庆曼生砣 12×8×15cm 2022年

嘉庆曼生砣 12×8×15cm 2022年 光绪砣 12×6×9cm 2021年

光绪砣 12×6×9cm 2021年 中华庚子砣 16×9×9cm 2020年

中华庚子砣 16×9×9cm 2020年 中华醒狮砣 25×15×18cm 2021年

中华醒狮砣 25×15×18cm 2021年 中华砣 16×11×11cm 2022年

中华砣 16×11×11cm 2022年

责任编辑:张书鹏

文章来源:中国工艺美术学会空间艺术专委会

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会