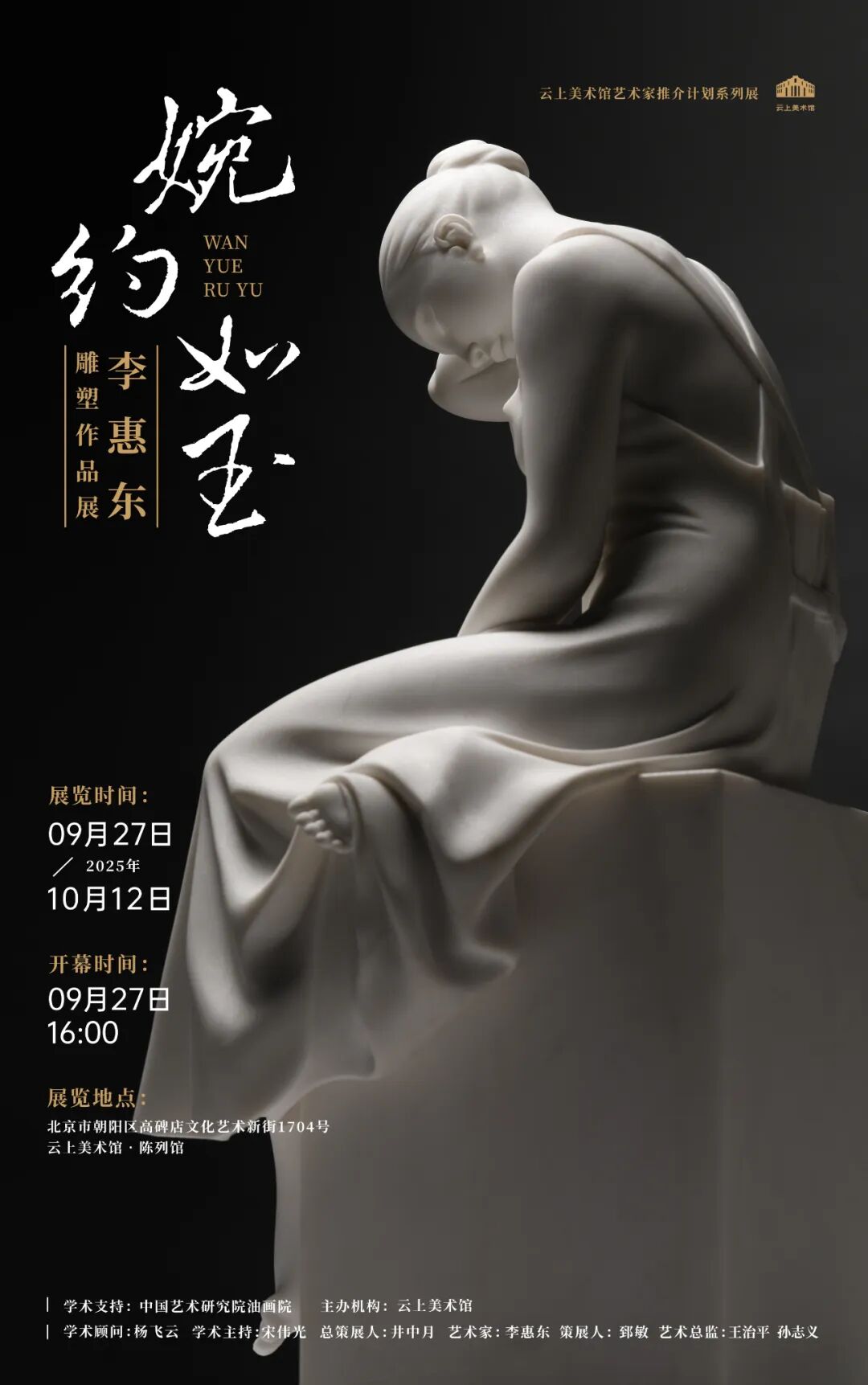

展讯 | 婉约如玉——李惠东雕塑作品展

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-09-18 浏览量:150

在今天,反基础主义、反本质主义的后现代哲学思潮,影响着我们对问题的认识。但从美术领域审视,当多样性的美术实验或思潮走过了一定的历史时期之后,反思当下和回归古典的心理往往又会重现。在艺术史上,虽然没有恒常的主义或风格,但对于既有风格的再造或重新诠释,却是恒常不变的审美意志。

当下,重提美学又成话题,在这种艺术生态下,讨论李惠东的人体雕塑,就显现出其必要性。

1、文学空间

李惠东的人体雕塑,用一种看似很西方的方式,漫散出极富中国古典气息的审美意蕴,呈现出典雅、幽婉的古典之美。这一点在他的汉白玉人体雕塑中尤为显著。

他的人体雕塑善用诗性语言作为作品的标题。这就恰好抓住了视觉语言与文学语义之间的互渗,用文学的思维来介入视觉艺术,表达视觉艺术的象外之境,因而,就向受众传递出一种游离出视觉之外的,富有诗性的文学空间。当这种文学空间与雕塑的本体语言产生联系时,便使得雕塑自身的形态富含了由造型所引发的文化性解读。

在他的人体雕塑中,视觉心理的产生不仅仅依据其古典意蕴,且能借助作品的标题,诠释出雕塑形态与文学意境之间的互补与依衬。

2、两个前提

对此,有两个必要的前提,决定了李惠东的艺术形态。一是汉白玉的物质特性与文化意蕴之间的契合;一是西方式雕塑样式的东方性格和表现手法

2·1材质

汉白玉,一直以来是东西方古典雕塑所惯用的材料。它洁白无暇,温润如玉的质感,似乎与表达宗教精神相契合。如德国的美术史家豪夫曼所言:“----而白色大理石,则如歌德的一个同时代人所认为的那样,‘由于它的玲珑剔透,就要突出它的轮廓的圆润、纹理的柔和以及连接处的细密(迈耶尔,H·Meyer)。这样看来,古典主义者偏爱白色大理石的柔和而不做作的形式的原因也就容易理解了’。”

在此,豪夫曼所言的“古典主义偏爱者”体现在李惠东这里,则幻化出具有东方诗性的微妙表达。他试图在西方造型方式中糅合中国传统的某些造型处理方式和审美。为此,李惠东曾用过四川、湖北等地所产的汉白玉。但在比较之下,发现唯有房山汉白玉这种材质,才能把内心世界对婉约词的体会得以最贴切地表达;只有汉白玉的物质性,才能与柔美、温婉的气质相吻合。

2·2美学

李惠东是一位当代雕塑家,但他的雕塑并不过多地注意当代主义在形式方面的表现方式。他对当代性的认识和表现与众不同,是将中国传统的诗学精神,融化在他的貌似很西式的人体雕塑中。这样就规避了从观念、形式中寻找当代性。

传统诗学是一条沿着心物关系认识上延展的美学之路,特别是诗学中“内游”与“心境”之说,更为显示出中国人源于主观感受的诗性美学。李惠东的人体雕塑,具有中国传统诗学的潜质。浸润在他人体雕塑当中的诗性,显现出属于李惠东自己的心物交融的特质。

3、美学散步

李惠东的人体雕塑,恰切地撷取了宋词婉约一派的优雅淡然与含蓄缠绵的特质,巧妙地将之转译于他的视觉诗之中。下面我们就随着李惠东的艺术,来做一下美学散步:

且看《声声慢-思》,此作,李惠东塑造了一位玉臂抚青丝,俯首悬云霞的当代少女。但见纤指微弹,玉足垂伸。她斜欹生姿,悠漫楚楚。在此,李惠东用了一个“声声慢”的词牌作为作品的名称,其着眼点又落在了一个“思”字上,顿生“慢处声迟情更多” 之缠绵娓丽。

再品《蝶恋花-恋》,此作用一“恋”字投射出作品的所指。人体造型作跪踞之状,双臂交叠,身姿微倾,她在追视着什么,又在依恋着什么,似愁绪丝丝,欲言又止。正所谓“消息未知归早晚。斜阳只送平波远”。(注释3)这件作品,与《绮罗香-香》可谓姊妹篇。

细读《海棠春-春》,这件作品,李惠东刻画了一位玉臂清寒,长裙袭地,慵闲斜依的女子。她踮足欲支,颔首怀春,节奏舒缓,悠长婉转,腰肢扭动间,即可把我们带入“试问海棠花,昨夜开多少”的诗境之中。

同样也是“以诗入塑”,但在《木兰花-嗅》《卷珠帘-溪》中,则以一种西方古典人体雕塑的塑造方式,将东方诗性蕴含于作品中。巧妙地用“木兰”“百合”之类作为暗喻,借代出弦外之音,韵外之致的意境。似觉薄雾从来静有余,春光不可无人知。

这种方式在《如梦令-梦》《醉花荫-醉》等作品中,又呈现出一种别样的诗意体会。只见“如梦令”中的少女,双目微含,手指弹翘,稍倾又止,如梦行云,良宵憧憬。而《醉花荫-醉》则用拖地长衣,来衬托“醉”的意味。在此,布料的质地与肌肤互为依托,共收视觉之美。也将主题聚焦于“沉醉不知归路”的意趣之中。

可以认为,李惠东诗性标题,犹如诗词中的“诗眼”。何谓诗眼,是指作品中点睛之笔、着意之眼,它是整个诗词的灵魂和情感出口,如李清照《如梦令》:“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否?知否?应是绿肥红瘦。”最后一句“应是绿肥红瘦”便是这首词的诗眼。在诗词中,由于有了这个关键之字或词,顿时神情飞动,意味深长。李惠东雕塑的“婉约如玉”正是对“诗眼”的视觉体现。

4、塑造手法

李惠东潜心人体雕塑肢体语言的研究,他的汉白玉人体雕塑,有一个显著的特点,即强调肢体语言的微妙变化、细节差异。这一点集中体现在作品整体韵味中的身体微倾、腰肢缓动,踮足欲起,手指轻弹等处。他的人体雕塑有一个特殊的着眼点,即所塑造的人物,尤其是女子,均双目微含,沉浸在自我的陶醉之中。另外,在人物面部刻画的关键处,李惠东适度地采用中国传统造像的开脸方式,注重的是类似白描的线型表达。这一点,在他的汉白玉雕塑中甚为明显。他对人物的塑造干净利落,绝无赘言,与其诗性表达尤为契合。

李惠东的塑造的手法,还有一点值得提出,即对于衣褶的处理。他在衣褶的垂摆与转折处,也同样精细地运用中国传统造像的线形方式,如《眼儿媚·莺儿》等作品,在裙摆与基座造型关系上,借鉴传统造像中对衣褶的处理方式,将裙摆一部分贴附于底座上。这种方式通常能够在古代造像中见到。李惠东对此采取浮雕的手法进行表现,他取其原理,不落痕迹地将传统造像处理形体的“小起伏,大反转”运用得灵动多变,细致动人,使得叠压交搭的衣褶与人体结构的关系倍显自然、合理,线形整体走向虽婉转迂回、却简洁明了,可谓悠扬春如线。

对于以诗词作为作品的标题,李惠东这样说:“婉约词与我所体会和我现在所用的这种创作形式和材料,有一个很密切的关系。能更好地把我要表现的这种温婉细腻的状态,通过人物的姿态表情和材料的这种质感把它能很好的传递出来。”

因而,他的人体雕塑,从雕塑的本体语言来讲,既有体与面的关系,又有体与线的关系;从艺术特征上讲质感突出,意境悠远。可视为是有机地融汇中西方雕塑手法于一体的典型案例。

5、坚守与扬弃

李惠东在创作过程当中,先从形态入手,捕捉到一种对所表现人物的感觉之后,再去寻找与之对应的词;然后再去重新组织和体会这首词所要表现的意境和状态,并在作品上反复、重新地做调整。这个过程是艺术作品生成的必然过程,所不同的是,李惠东是在寻觅着一种东方诗性的视觉表达和情感对位,寻找着一种对于当代艺术表现的新角度。

他的汉白玉人体雕塑所释放出的唯美精神,传达出的是一种恒常的审美心理。它来自于恒久的古典精神,这就是通过历史的积淀所形成的具有体系性的、完善的、稳定的精神价值。它包含对人性、人生的思考,包含社会心理的反映。

但值得研究的是李惠东将这一恒常的审美心理融入到当下这种多元化的艺术生态中。虽然,近十余年来中国的当代艺术在寻求传统文化走向当代方面做了诸多尝试,产生了不少卓有品格的艺术作品,但这些作品,多半是以后现代的方式所进行的表现。与此相比,李惠东的“古典”就显得有些“另类”!因此,他的作品在向我们提问,他坚守了什么?扬弃了什么?发现了什么?

李惠东将一种貌似很西方的雕塑形式,注入了传统美学的中国风致,他坚守了中国传统中最具品格的文化精神,扬弃了旧事物中的消极因素;发现了将传统精神有机地融入当代文化生态中的新路径。因此,他的这种诗性情结与材质互为一体,他的坚守与扬弃互为表里;他的细腻与优雅相辅相成。因而,延展出一种诗性空间,形成了艺术上的多意体会,他所关注的问题以及采用的手法,进一步向我们提出:继承与创新之间的难点和微妙之处,以及坚守与扬弃之间的适度选择。

6、结语

李惠东对于当代艺术的认识角度类似西方的新古典主义思想,是运用当代视角对于传统文化的精神内涵所做的回归和重新诠释,具有端庄、雅致的特征。这是我们这个时代所需要的文化选择。是站在当下艺术环境和生态中的思考和选择。这个选择具有艺术的自觉性和一定的反向思维。其艺术思想是值得进一步研究和发扬的。

念奴娇-娇 250×200×530mm 汉白玉 2000年

声声慢-思 260×240×540mm 汉白玉 2011年

绮罗香-香 450×220×460mm 汉白玉 2012年

海棠春-春 440×285×430mm 汉白玉 2012年

眼儿媚-莺儿 510×165×415mm 汉白玉 2015年

李惠东,中国工艺美术学会雕塑专委会副主任,北京工业大学艺术设计学院雕塑系主任、教授,硕士研究生导师。1971年生于沈阳。1994年毕业于鲁迅美术学院雕塑系本科,获文学学士学位。1997年毕业于鲁迅美术学院雕塑系研究生,获文学硕士学位,师从田金铎先生。1997年8月—2003年11月就职鲁迅美术学院雕塑系讲师。研究方向:雕塑艺术创作、造像图像学研究、艺术考古、艺术人类学

郅敏,中国工艺美术学会雕塑专委会副主任,1975年出生。现任中国艺术研究院雕塑院常务副院长、博士研究生导师。中国艺术研究院创作委员会委员、院教学指导委员会委员。中国美术家协会陶瓷艺术委员会秘书长。北京美术家协会理事、雕塑艺术委员会副主任。1997年毕业于中央工艺美术学院,获学士学位。2004年毕业于中央美术学院雕塑系,获硕士学位。2016年获正高级职称,2018年获博士研究生导师资格。从业三十年来致力于中国文化的当代转换,注重研究陶瓷材料的文化背景,初步建立实践与理论研究同步展开的工作方法。探讨东方哲学阐释介入雕塑创作的新路径,初步建立陶瓷材料介入公共空间的方法论。在中国美术馆、湖北美术馆、上海美术馆、法国巴黎文化中心、北京壹美美术馆等重要学术机构举办过12次个人展览。