今年7月启动的“创意工美——中国工艺美术创新作品大赛”,在短短两个多月的征稿中,接收了3600余件投稿。最终在评审专家的精心遴选中,确定487件优秀入选作品。如今,距离11月1日展览开幕只有短短半个月时间,策展团队正在紧张地倒计时工作状态之中,我们期待已久的展览也即将揭开面纱。它的“创”和“意”究竟在何处?它将呈现给我们什么样的惊喜和可能呢?我们特意采访了此次活动的三位执行策展人岳嵩、毛增印和冯祖光,为我们深度解读创意工美。我们还将陆续推出创意工美学术主持人、参展团队等方面的访谈或文章,为大家提供一个不同视角下的创意工美全貌。岳嵩:我们的共识,

就是要做和以往有区别的工艺美术展览

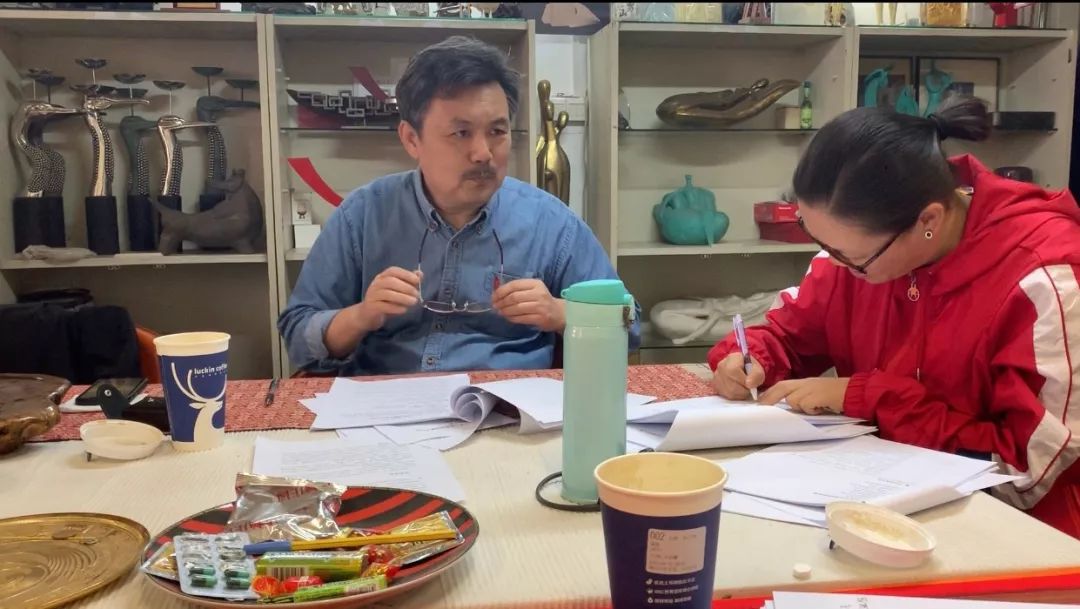

清华大学美术学院党委学生工作组副组长

问:我们注意到创意工美的展览中,中国工艺美术学会和清华大学美术学院开展了深度的合作,是什么样的契机推动了这次展览呢?

岳:中国工艺美术学会是唯一的主办方。清华大学美术学院受中国工艺美术学会委托提供策划服务。“创意工美”这个概念是学会和赵萌老师共同提出来的。赵老师作为整体活动总策划人,我们作为一个团队去为工艺美术学会提供策划服务。赵萌老师生前把展览的规划、定位论述的都比较明确,并且直到他生前的最后一刻,他依然在为“创意工美”的logo勾画草图。是他的精神感染了我,给予我继续把展览做下去的动力。我的工作就是把赵萌老师留下的策划任务继续执行下去,把展览的总体规划细化、落实。

问:创意工美展览中,学会和清华美院是怎样去建构展览机制的?岳:清华策展团队主要负责两大块,创意作品展和学术研讨会,就是“鹭岛对话”。创新作品展采用学术主持人的方式,邀请了6位学术主持人来对作品各自门类的方向和艺术水准把关和推荐。他们包括:尼跃红(纤维)、梁远(漆艺)、关东海(玻璃)、何炳钦(陶瓷)、卓凡(雕刻)、王晓昕(金属)和萧铭芚(中国台湾)。学会这边主要负责品牌展版块,同时也要深度参与创意作品展和学术研讨会。问:创意工美这个展览有什么特别之处?

岳:我们几个策展人,有个共识,那就是这次要做个和以往有些区别和创新的工艺美术展览。这才符合“创意工美”的概念。这个区别和创新体现在哪里呢?

在国内,现在工艺美术展览主要有两大类:学院派的当代工艺美术展览和行业里的传统工艺美术展览。这一次我们希望做一个将他们嫁接起来,相互融合,相互促进的学术交流平台和活动,并以此希望能促成理论与实践、学院与企业对接,形成更多有效的、直接的交流。并且直接或者间接地寻找机会,将学院里面的创新性学术成果,将工艺美术大师的作品寻找产品化的方向,与文化创意产业对接。当代工艺美术的概念和社会所认知的工艺美术是有所区别的。主要在于当代工艺美术概念强调不仅仅是工艺,更是创意、创新,艺术体验更新等全方位的形式。但这些实验性的思想和实践性的创作更多还停留在学术层面讨论或者艺术家以个人为中心在创作,未能形成产品化或者产业化的方向。我们希望以院校,行业,企业三者嫁接的形式配合鹭岛对话的理论研讨,形成从理论到实践再到产业的链条,带动当代工艺美术的产业化链条的对接。

基于此,我们在选择作品的时候也牵涉多方考虑,除了学院的,还选择了一批工艺美术大师的作品。但与以往行业展览里强调技术精湛不同,这次展览除了看大师们的技艺,我们还对他们在创意方面有所要求,希望能向学院靠近,而学院也要向行业看齐。我期待这会是中国工艺美术活动第一次以比较完整的形式呈现。

第二个创新点在于这次当代工艺美术的文化活动是嫁接到当代流行的文博会之中。现在全国的文博会做的比较多,总体面貌还是摊位式的,全而大,有的地方还会将此当作比较重要的文化项目去做,但文创能力稍显不足。我们希望这次通过注入学院派的学术血液能够提升厦门文博会的创新面貌,强调创新理念。为这样一个大的文化活动注入新鲜血液,提升文博会的学术品质,改变他们的运作理念。现在社会经常提到文创产业,它和工艺美术的区别在于工艺美术强调材料与工艺的价值,强调手工文化精神,而文创则在于创新创意,更突出产品的文化底蕴和内涵。创意两个字在学院里面是老生常谈的。但在行业里面,还是更坚持传统技艺和技术。近10年,新的技术手段发展极快,对工艺美术的冲击也是显而易见的。有些群体认为应该坚持传统的面貌,有学者则认为应该积极地利用当下的新技术去融合传统。这是一件很矛盾的事情。工艺美术应该坚持传统,但也可以融入前沿的东西。这些前沿的东西未来可能会被产业化,走进千家万户,真正地融入生活。这次研讨会有个话题叫工艺美术与新生活新文化。新生活新文化所强调的难道不就是当下人真正的需求吗?工艺美术怎么融入当下人的生活?如果工艺美术只是固守旧貌,可能很难实现与当代生活的契合。其实这也是此次展览和研讨会的初衷,可以看作是一次实验,一次理论加实践加产业争锋相对地碰撞,一定会引起一些争论。但有争论的东西才有新的生命力诞生的可能,这些新的生命力可能在将来真的变成与当代人生活和文化契合的手段。

另外大家都知道台湾的文创产业在很多年前就开始探索,相对比较成熟,有很多值得我们学习的东西。所以这次我们选择厦门文博会作支撑,举行海峡两岸研讨会,以实现两岸文创更深入的交流。可以说厦门文博会是一个试验点,如果效果好,那么别的城市也会效仿和推广,此次展览的一个重要目的也就达到了。问:您参与了创意工美从无到有的整个过程,那它前期是怎么生根发芽的?毛:今年三月底,马佩副会长和我在厦门见了厦门市委宣传部的戴部长,我们代表学会提出了创意工美这件事,听到这个主题后,戴部长表示很感兴趣,可以加入到厦门文博会中去做。其实当时我们谈到了四个方面的活动,但鉴于时间和整体模式,最后只落地到了两个方面。一是作品的展览,再一个是为品牌做专业馆。

学会与赵萌老师沟通后共同研究了创意工美活动的概念,赵萌老师组织团队提出了策划方案,经过四月、五月各方面的讨论后,便进入到了执行阶段。毛:整个活动由三大版块组成。

第一大版块是工艺美术优秀作品的评审活动。我们将其分为了陶瓷,玻璃,漆艺,金属,雕刻和纤维六大类,每一类别里分别挑选了一位学术主持人,同时邀请了一位中国台湾地区的学术主持人,共同成立了学术委员会,也成立了学术委员会里的主席团。学术委员囊括了全国主要高等院校和职业院校的院长和系主任。

我们原定作品展会展出大陆地区作品400件和中国台湾地区200件,但由于各种原因,最后实际展出的可能只有四百来件。

第二大版块就是品牌展,最初的想法是做馆中馆,按工艺美术里的分类分成纤维馆,玻璃馆,木雕馆等。但考虑到与学术的融洽性以及创意工美里“创意”两个字,最后改成了工艺美术知名品牌展。原计划我们希望从全国挑选出具有自己特色,倾向于把新概念融入到工艺美术中的大学,工作室和学会等来参展,但最后未能达到这个要求。于是我们把目光投向了优秀的工艺美术IP,同时邀请到了网易、抖音、洛可可等知名平台参与一起共话交流。

通过品牌展,学会希望能够实现大融合,实现专业和平台的融合,艺术家和商业机构间的融合,艺术家和市场的融合。它不仅仅是一个展会,更是为方便行业交流和合作所搭建的大空间。

第三大版块是论坛。11月1、2日下午,围绕“工艺美术与新生活新文化”和“品牌价值传播”两个主题我们会举行两场论坛。“工艺美术与新生活新文化”以学者学院教授为主。“品牌价值传播”则偏向于市场,融合学术,平台,科技和学会等多角度。每场论坛除了会有两个主题演说外,还会邀请五位嘉宾进行对话。对于这次论坛,我们也提出了三个要求:第一,要内容明确,拥有实实在在的东西。第二,到场的嘉宾所发表的演说是具有引领性的。第三,一定要有互动性,不自嗨。

问:对于中国工艺美术学会而言,创意工美这个展览有什么重要的意义?从最初的构思到活动工作计划的制定以及后期的执行,中国工艺美术学会一直以来的诉求都是通过这一系列活动,实现工艺美术行业不同版块间的融合,即学术与产业的融合,工艺美术与专业平台的融合,艺术创作与文创产业的融合。更为重要的是,我们希望通过院校、行业和平台间的相互交流合作,能为当代工艺美术的发展探寻出一个可持续发展的方向。我们倡导以创新的理念和符合当代审美的需求为主旨,不断提升工艺美术在文化建设进程中的影响力。

冯祖光:

整个展览空间就是一个大装置

中国文化产业促进会 公共艺术委员会 副秘书长

北京国际设计博览会 执行策展人

问:您主要承担了这次创意工美设计方面的工作,可否给我们介绍一下logo的设计理念呢?我听说赵萌老师在去世前一刻还在修改这个Logo。冯:关于Logo设计的内涵和想法,我们一开始从不同的角度对创意工美的内涵、意义、延展都进行过梳理,以寻找设计切入的角度,最后出于辨识度的考虑,选择了创意工美英文“Creative Craft”的两个首字母C结合而成的图形。

它首先是一个综合的意象。不是单一要素,也不是单一的图形。两个C形之间是有区别的。一个带有书法感,另一个带有现代和未来感,代表着传统和创新结合。这个创新不是单纯的创新。其次,赵萌老师还希望图形的构成比较简洁有力,他去世前画的图形,实际上是在改进设计稿,调整构图和基本型。他感觉之前的设计稿力度不够强,又强化了一下。

这里还有一个小心思,在色彩的选用上,代表传统的C形用了明黄色,比较强烈的传统意象,代表现代的C形用了渐变色,目的是为了凸显创意工美的概念逐渐发展变化的过程。问:那么整套平面视觉是怎么形成的?

冯:Logo确定下来之后,整个主视觉的设计演变了十几版,最后才确定下来现在的版本。一开始的表达比较抽象,比较学术,也比较严肃,整个风格比较正。后来与学会及厦门的承办方多次沟通,确定凸显年轻化、青春感的定位,最后选用了一个很浪漫的方案。其实没使用的方案特别多,包括从工艺美术门类、自身发展的特点、比较有冲击力的抽象视觉图形等多方向切入的设计。“创意工美”海报

问:那么在展陈设计上,整体的规划是怎样的?

冯:我们目前对于工艺美术展有个共认:如果是在特别具有历史感的空间里面,作品和历史的建筑空间对话,就能产生很好的展陈效果。但我们现在面对的最大挑战在于,这次的展览是在一个展览中心的空间中进行,建筑体量巨大、挑高也很高。所以我们在展览规划之初,就抛弃了传统的板墙式,而对空间分割、高度感觉进行重塑。这个展览空间实际上是个大装置。观展方式和方向也不是传统的绕一圈式的,都有一些比较新的设置。针对不同的展品门类,我们也作了图形和符号的细化设计,六大门类各自有专门的色彩和图形,是展览空间很重要的要素。所以说空间重构、门类强化,是展陈比较有特点之处。冯:有些工作不是显性的,很多工作是退到作品背后的。包括对作品的搭配,对空间的使用,最大程度尊重作品原本的属性,创造良好的视觉体验,等等。

“创意工美”这个展从一开始就强调三个新:推新人、推新作、推新品(牌)。在品牌展上我们有一个特别大的突破,针对工艺美术品牌的两个类型——生产性和平台型,都整理出各自的要素和优先级的体系,把重要的形式和特点作了优质的规范,包括工艺美术企业和工艺美术品牌建设六要素,都进行了提炼和提升,总结出一套模型。这套体系目前应该从学会角度和其他专家角度都是高度认可的。这其实是超出展览之外的内容,是品牌提升和品牌建设的载体。问:这其实就是学院和学会合作特别大的价值所在。另外,从设计角度来看,在传统的工艺美术展览中寻求视觉呈现的突破也对行业中的展览有相当大的借鉴和重塑意义。

冯:对。我当时在展览手册里写了一句话:展览不是全部的成果,参展的最大价值,在于获得品牌建设和提升的路径,以及综合评估的模型。