距离中国工艺美术学会主办的创意工美系列活动的开幕还有七天。第一期创意工美学术主持人访谈推出后,在北方搓着小手等待去温暖厦门的我们,迫不及待采访了陶瓷类学术主持人何炳钦和纤维类学术主持人尼跃红。第一期里的两位老师都点名了创意工美的“创“与“意,那本期里关于此老师们又有怎样的探讨呢?不同门类下的视角擦出新火花了吗?今天的工艺美术更让你走心了吗?

何炳钦:新思路、新方法、新途径培养新人

江西婺源人,1955年出生,1977年考入景德镇陶瓷大学,1982年毕业留校,现为景德镇陶瓷大学美术学院名誉院长、二级教授、硕士、博士研究生导师。享受国务院政府特殊津贴专家、中国工艺美术学会副理事长、景德镇美术家协会主席。第七届江西省文学艺术联合会副主席、原江西省美术家协会副主席、原江西省工艺美术学会副理事长、原江西省工艺美术协会副理事长、原中国美术家学会陶瓷艺术专业委员会委员、教育部艺术教育专业指导委员会委员、江西省教育名师。

问:像陶瓷这样古老材料,在今天依然富有生命力,它为何这么有魅力?

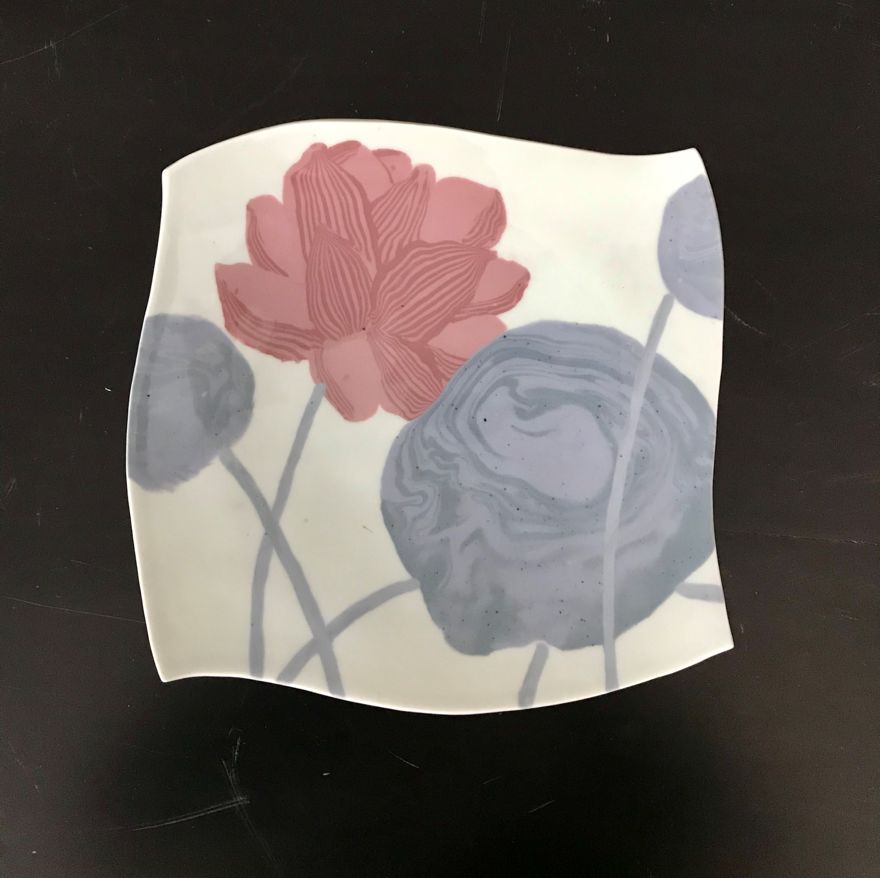

何:据考古资料以及国外的一些专家认证,陶瓷有2万多年的历史。江西万年仙人洞和湖南道县玉蟾岩发掘的陶片,据预测均有2万多年的历史。虽然陶瓷历史悠久,但它依然具有活力,陶瓷制品具有便洗洁、不沾油的特点,一直被人们所使用。另外,随着生活方式的不断改变,为了满足人们的生活需要,陶瓷的型制和花色也在不断更新。陶瓷材料作为一种介质被现代艺术所应用,成为了纯艺术作品的极好材料。随着科学技术的发展,人们对材料进行多方面的探索,在陶瓷材料里面加入各种金属氧化物,使得其更坚固并实现多种质地。如瓷里加入了牛骨头灰,它会更加轻巧通透。我认为这就是陶瓷这么长时间一直保留着旺盛朝气的原因所在。陶瓷特邀作品 《绞泥贴花装饰(夏韵)异形盘》 何炳钦

问:在这次创意工美的大背景下,陶瓷类作品有什么让我们可以期待的亮点吗?何:这次展览年轻人参与的比较多,都是经过院校多年专业的学习,这批作者有扎实的基本功,有对陶瓷材料深刻的了解,有创新的欲望。所以这次创意工美大赛我们收入了一批具有现代的观念的工艺品和陶艺作品,这些作品让人耳目一新。问:现在有很多陶瓷艺术家的作品其实颠覆了大众对传统陶瓷审美的认知,很新颖,很创新,有的还进行了多学科融合,那么学院的陶瓷艺术在学术创新方面呈现出怎样的趋势呢?何:其实前几天我们在宜兴有个论坛,探讨继承与创新,我觉得从陶瓷方面来看,它永远都在进行着。如果讲趋势,那它一定是与当下生活紧密联系的。因为我们的先辈一直以来都是以生活为主,所以当我们谈到创新,无论是创作者的陶瓷设计还是创作源泉都应该来源于生活,贴近生活。离开了生活,有些实用的陶瓷就无从谈起。

以前提到陶瓷,我们主要从实用方面来讲,但现在逐渐有了一个明显的分支,就是现代艺术,“把陶瓷材料当做一个载体”其实是陶瓷艺术在学术创新方面的另一个大趋势。从三维空间来说,它可以做出各种各样的形态,从二维平面来说,它可以像一幅画,但这种画主要是表现材料的肌理、色彩,以及高温下材料发生的变异。问:您说到陶瓷在技术层面一直跟现代科技的发展紧密结合在一起,那么科技对陶瓷整个行业产生了什么样的影响呢?何:这个影响是巨大的。比如从形态来源来说,我们做设计需要平面图,以前我会教育学生得从平面图形联想到形态的立体图样。但从平面想象到立体的能力,需要一个长期的训练过程才能获得。现在通过3D技术,应用电脑把平面延展成立体,可以360度地旋转观察你所塑造的形态。再通过3D打印,直接还原你想象的式样。这是现代科学技术给予我们最准确、最快捷的造型手段。

其实我们先辈生产的瓷器品种十分丰富,各产瓷区的产品也各具特色。然而随着科学技术的进步,我们对材料化学有了进一步的认识,对很多金属氧化物的耐温度、成色都有充分的掌握。这些为我们的艺术创作提供了更宽阔的视角和更丰富的手段。打个有趣的比方,很多金属氧化物虽然从未谋过面,但是在高温或低温或通过氧化和还原的条件下,会出现不同的肌理色彩。就像一个南方姑娘和一个北方男孩,一见面碰撞出火花,产生爱情的结晶。其实咱们的陶瓷艺术家就像以前的炼金师一样,在一定程度上,需要对化学有很深度的了解。现在很多学院在这方面都开设了课程。问:相对于其余工艺门类,陶瓷在中国的应用度、产业潜能都更为广大。它应怎样回应时代的需求呢?何:每个时代都有它的文化符号,这是根据时代的文化需要而产生的现象。陶瓷尤为突出的是它材料的特殊性。比如某个大师画的图像,他画完以后,这个创作就终止了。但是瓷坯在画完后还要进行烧制,不同温度和不同气氛(氧化还原)的变化都会随机产生不同的肌理或色彩,而这种不确定性恰恰成为了陶瓷最大的特点。如景德镇的釉里红为例,它氧化时是绿色,还原则成为红色。而现代技术可以从氧化焰里烧出红色,从还原焰里烧出绿色,这就从根本上颠覆了人们以往的定向思维,给人们的创作带来了一份新奇。问:您怎么看待陶瓷的文创市场呢?

何:陶瓷的文创应该是发展的一个主要方面。因为它的文创产品和衍生品,是陶瓷今后服务于社会、服务于人民的一个重要接口。文创搞得好,从业者在这个方面也能很好的就业。但目前文创产品也出现了一些弊端,主要个人知识产权得不到很好的保护,维权成本过高给众多创新创业者带来了巨大困扰。

我认为造成这个现象的原因,第一是地方对知识产权的保护有缺失,另外在人的素质和道德底线规范上也有缺口,当然这是社会发展不可避免的。那怎么把文创产业理顺?怎么提高从业人员的道德素质?怎么建立可靠的法制体系?需要各位同仁和整个社会共同努力。

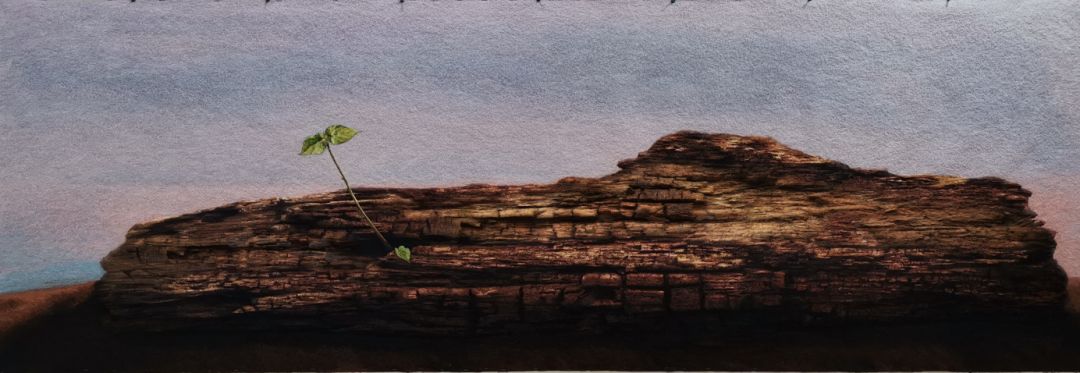

《芦花浅唱》 何炳钦

何:中国工艺美术学会主办的这一次创意工美活动的意义是十分重大的。它与其他活动的不同点:第一,不需摊位费,第二,评奖严格,以作品的艺术水平为评判标准。这两点促使了很多年轻艺术家踊跃参与大赛。

长期以来在工艺美术界,有所造诣的工艺人在获得了期待的荣誉后,往往就不再参加展览了。行业中也缺乏有效的激励机制推动大师们不断地去创新,去参加展览。而一波接一波的年轻人,他们还需要社会的承认,于是无奈的继续交摊位费参展。交费参展的模式,就像割韭菜一样,最终形成了恶性循环。创意工美活动的评比方式就是对于这种现象地一个调整。

创意工美活动像一股清新的空气为整个工艺美术带来了新气象,今后一届届这样做下去,我觉对整个行业,对工艺美术本身都是很好的发展方式。

我们提倡纤维艺术要学会向生活和市场跨界

全国优秀教师

中国工艺美术学会理事

出版学术专著4部,主编出版艺术作品集8部,发表学术论文17篇。主持省部级科研项目科研项目2项,作品获中国工艺美术精品展银奖、从洛桑到北京国际纤维艺术双年展优秀奖、特别奖。多件作品参加中国文化走出去——当代中国纤维艺术世界巡展。

问:怎样去定义纤维艺术?它具有什么样的独特魅力呢?对于普通大众该怎么去理解和欣赏纤维艺术呢?尼:简单地说,纤维艺术就是运用纤维材料创作的艺术作品。它通过手工编织或机器织造的作品来表达作者的想法和对艺术的理解。当然在当代语境下,纤维艺术的概念和手段被大大拓展了,远远超出了传统纺织美术概念的范围。

它的特征在于多元化,有着丰富的视觉呈现,材料上有传统的棉麻丝毛等天然纤维,也有现代的化纤,塑料,金属,纸等人工合成物。从现在的艺术展览上看,纤维艺术有蜡染、刺绣、扎染和地毯、壁毯等的传统工艺,更多的还是利用纤维材料、废旧磁带、金属丝和树枝、竹藤等编结、缠绕后形成新的三维空间的作品。比如,在往届双年展里,任光辉老师截取一段树冠,用颜色深浅不一的纤维将其缠绕,改变了树木的外观质感,形成了一种由深到浅的渐变的视觉效果,使自然的形态赋予了诗一般的意境。

问:在创意工美的背景下,您在推荐和选拔本次的参赛作品时秉承什么样的标准呢?这次纤维展区有什么亮点可以让我们期待?

尼:我们的标准首先是评判作品是否具有完整性,完整性是艺术作品必备的品质,不能存在局部的瑕疵,制作工艺、作品形态和内容表达都要完整。其次作品的制作和表现要有较高的质量,每一个局部都是精心打造,让人能看出作者的用心和深入表达的理念。最后要有明确的主题。不能含混,表达的意图要清晰明确。

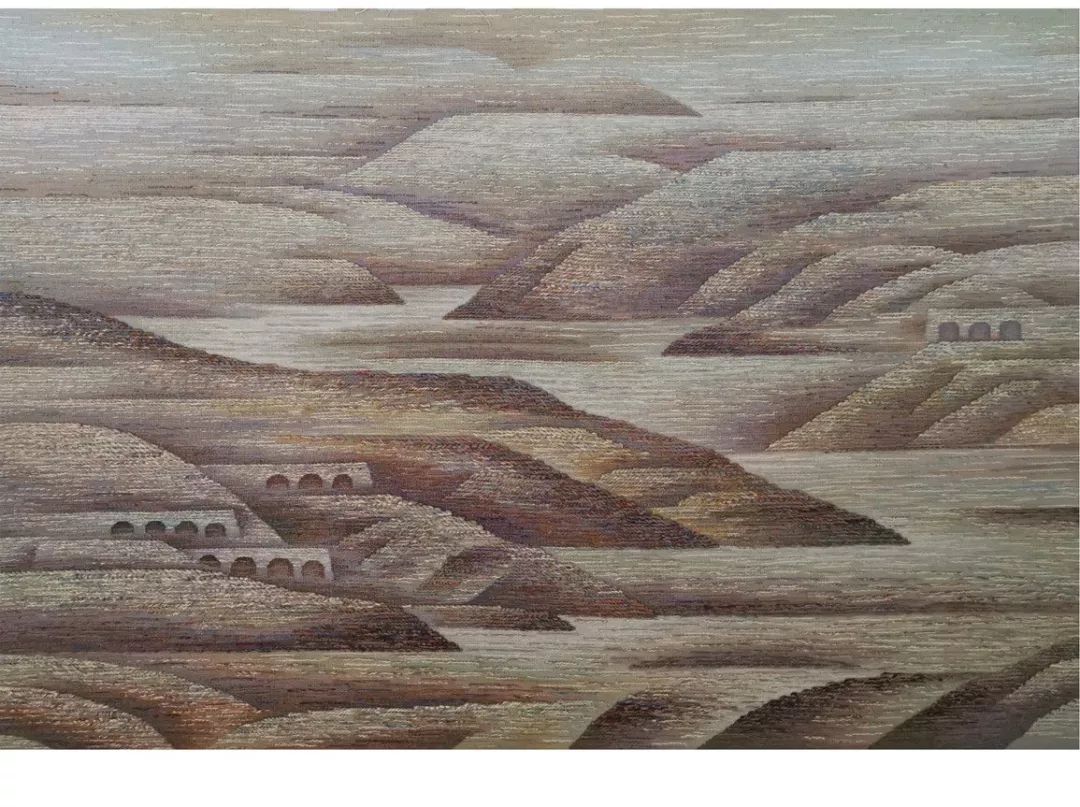

这次创意工美展览,我们从纤维类400余件参赛作品里选择出的60多件,都完整地高品质地呈现了自己的主题。展览的亮点在于,一方面里面有传统工艺大师的作品,他们担当了某一工艺领域的历史传承。比如地毯编织大师王国利先生的作品。还有来自南京的缂丝——一种宋代先辈创建的织造艺术形式,也是一项中国非物质文化遗产继承的项目。另一方面展览里也有很多比较当代的作品,作者们通过用现代的方式和手段创作出传统工艺里不具备的东西。纤维特邀作品 《轮回》 王国利

当然我们更强调创新性,工艺美术在艺术门类分类里算是比较传统的一个领域,它的各类品种都带有传统文化的印记。现在我们处在信息时代,有那么多的新材料、新技术、新的创作理念,如果不加以吸收创新,就会使传统工艺美术停留在历史的一个断面上,与时代的发展进步脱节。据我了解到,传统工艺,包括非遗项目的传承都面临着怎么面向当代、适应时代的发展和人们审美观念变革的问题。所以工艺美术在面向当代的时候,需要新的概念和形式,使历史遗产能够在迈向现代化的进程中,融入新的技术、新的观念和表现形式,这样传统技艺才能得以传承。问:无论是从洛桑到北京国际纤维艺术双年展,还是纤维艺术三年展,都可以观察到,纤维艺术似乎具有极为多样化的可能性,您可以谈谈学院纤维艺术的发展趋势吗?尼:这次参展的艺术家大部分来自高等院校。从中我可以窥探出以下几个发展方向。

一个是把纤维艺术作为文化传承,作为一种艺术创新、实验的手段加以学习和培训,不一定针对某些专门的产业。这个方向当前在各个学校比较普遍。

另一个是面向市场。其实,纤维艺术历史上就有产业背景,比如刺绣,地毯、染织美术等都是有一定的产业背景。当前的纤维艺术也与家纺行业联系得比较紧密,成为其里面的一个门类。最近我参加了一位鲁迅美术学院教授的纤维艺术个展,就遇到了家纺企业到现场希望能与艺术家进行联系,将作品融入到家纺产品系统里。我们也倡导纤维艺术能够走进生活,在给人们的生活带来美的享受同时,也创造经济价值,这恰恰是工艺美的社会职能,而不是在艺术展览馆里的一件单纯的作品。因为工艺美术不与市场联系就失去了原有的价值和意义。我们提倡纤维艺术走向生活,融入市场。

纤维特邀作品 《夜无明月之二》 岳嵩

问:前面您提到了信息技术和科技的影响,能够具体谈一谈吗?尼:信息技术对于纤维艺术的影响我认为更多的是在传播方面。它能使纤维艺术在社会生活中有更好的方式和途径输出。比如一个展览可以在网上开辟展厅,利用app进行宣传。在信息时代为传播和教育带来新的变化。

另外最近的展览中已经出现过好几次利用光导纤维做的作品,新技术、新材料的出现也为纤维艺术带来了新面貌。问:纤维艺术与文创产业之间存在什么样的发展可能呢?

尼:文创产品大部分属于旅游纪念品。我觉得纤维艺术未来可能针对某一些领域去开发小的,带有实用价值的,适合市场销售的作品。比如有新疆手工艺人在皮革上做刺绣,再做成包,这样的东西既有艺术价值又符合特色市场需求。纤维特邀作品 《高原情·黄土魂》 林乐成、王凯、赵永立问:看到一个观点说文创产业难以挽回民间艺术之颓势,因为文创更倾向于服务时尚和消费,而民间工艺是农业文明联系下的产物,您怎么看待?尼:我们国家现在在大力推进非遗的保护,我认为这是非常具有战略眼光的。老祖宗传下来的宝贵遗产,不去继承,是对历史的犯罪。那怎么传承呢?我认为有两条途径。一是保护遗产的原真性。再有一个是在此基础上加以创新,使遗产成为活的存在。北京故宫就将这两点做得很到位,一方面对文物进行修复和保护,另一方面开发文创,将其变成大众生活的艺术品的同时,也获得了一定的经济利益。往往是越传统的东西越精彩,越有市场。我觉得并不是说所有的历史遗产必然消亡。传承与创新本身就是对立统一的一对矛盾,传统不能固守,创新不能离宗,要使两者有机地联系在一起。尼:我觉得这次由中国工艺美术学会主办的创意工美展览对于工艺美术行业有很重大的引领和启示作用。正如前面多提,在传统工艺美术行业,包括陶瓷、金工和首饰都包含了大量传统文化,我们怎么面向当代生活?怎么面向当前市场?怎么使工艺美术向前发展?还要靠创意驱动。创意工美在这个领域起了好头,必将会对今后中国工艺美术事业的发展带来新的面貌,注入新的动力。

采编:王梦佳、罗奇华

往期精彩内容推荐