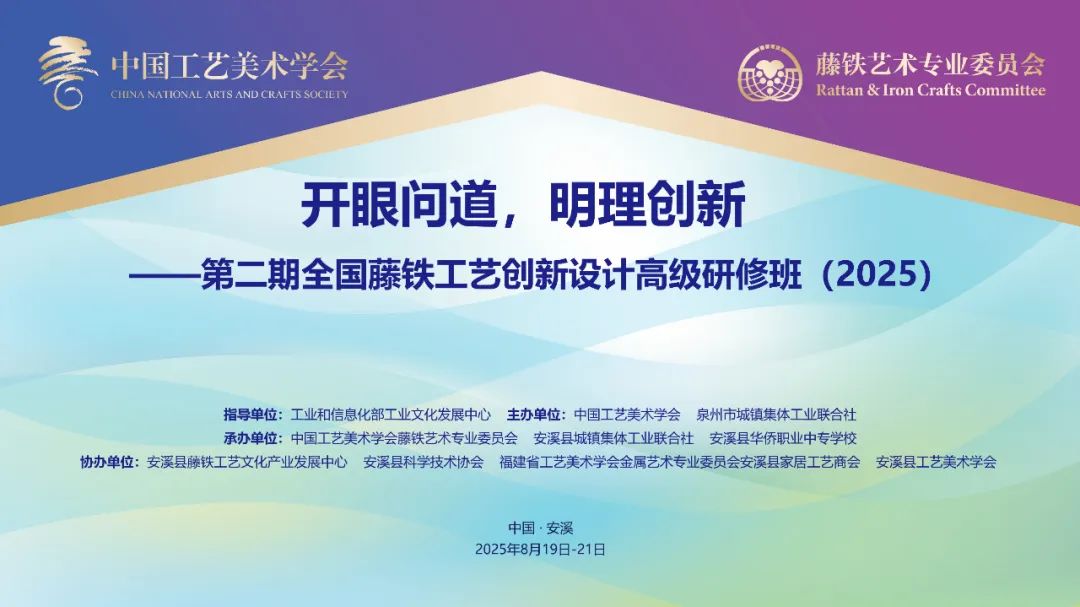

为适应我国藤铁工艺产业在新时期的发展需求,充分发挥“世界藤铁工艺之都”的产业优势与引领作用,为各产区设计师提供名师交流、学术提升与技能进阶的高层次研修平台,进一步推动藤铁产业高质量发展,第二期全国藤铁工艺创新设计高级研修班(2025)于2025年8月19日上午在福建省安溪县隆重开幕。本届高研班以“开眼问道,明理创新”为主题,由中国工艺美术学会与泉州市城镇集体工业联合社共同主办,中国工艺美术学会藤铁艺术专业委员会、安溪县城镇集体工业联合社及安溪县华侨职业中专学校承办,并得到安溪县藤铁工艺文化产业发展中心、安溪县科学技术协会、福建省工艺美术学会金属艺术专业委员会、安溪县家居工艺商会、安溪县工艺美术学会等单位的协办支持。

开班仪式由中国工艺美术学会藤铁艺术专委会秘书长黄庆发主持。出席的领导与嘉宾包括:泉州市城镇集体工业联合社党组书记、主任陈宝芳,安溪县人民政府副县长谢建新,中国工艺美术学会常务理事、藤铁艺术专委会主任、清华大学深圳国际研究生院黄维,福建省工艺美术学会金属专委会主任、闽江学院雕塑系郑彦民,以及泉州市城联社、安溪县科协、安溪华侨职校、藤铁艺术专委会、家居工艺商会等相关单位负责人。来自全国多个省市的工艺美术大师、省级工艺名人、县级工艺名师及企业设计骨干共30余人参加研修。

△藤铁艺术专委会秘书长黄庆发主持开班仪式

安溪县人民政府副县长谢建新在致辞中充分肯定了去年首期高研班的研修成效,指出学员作品在艺术性与工艺性上均实现质的飞跃。他透露,安溪县政府正积极推进与俄罗斯及北美电商平台的合作,筹建海外销售渠道与产品孵化基地。他建议下一期高研班可围绕与安溪有经贸往来的国家和地区,开展如“一国一品”等主题创作,开发符合当地文化的产品。同时,县政府将启动“AI赋能传统工艺”项目,推动人工智能与藤铁工艺深度融合,促进行业智能化转型。谢建新希望借助本次研修,进一步弘扬工匠精神,深化艺术创作,实现文化传承与产业发展的良性互动。

△泉州市城镇集体工业联合社党组书记、主任陈宝芳致辞泉州市城镇集体工业联合社党组书记、主任陈宝芳对学员提出三点期望:一是以创新融合激发技艺传承新活力,二是以跨界融合拓展产业生态新边界,三是以实践融合构建成果转化新路径。她鼓励学员珍惜学习机会,凝聚共识、携手共进,承担起服务产业、赋能生活的时代使命,共同书写藤铁工艺发展的新篇章。△中国工艺美术学会常务理事、藤铁艺术专委会主任、清华大学深圳国际研究生院黄维教授致辞中国工艺美术学会藤铁艺术专委会主任、清华大学黄维教授介绍了本期高研班的教学安排与理念。本期培训为期三天,以“理论讲授,现场巡教,学以致用,立竿见影”为核心,要求学员携作品参与,通过听课、消化、改进与总结等环节,在巩固技能的基础上实现“开心启智、开眼顿悟”的学习目标。简短的开班仪式后,进入正式授课环节。

黄维教授首先作题为《开眼问道,明理创新——如何进一步提升藤铁工艺品创新设计水平》的专题讲座。在去年首期高研班课程教学基础上,他从“融合”“开心”“开眼”三个维度系统阐释了藤铁工艺的创新路径:

“融合”首先是藤与铁的交融,安溪作为藤铁新艺种的诞生地,设计中应突出安溪作为“世界藤铁工艺之都”的产业特色与定位。再者,不同材质、不同工艺以及平面与立体、工艺与设计、传统与当代等领域之间的跨界交叉都属于“融合”的范畴;“开心”关注情感化设计,通过案例解析如何触动消费者情感,并列举十种实现“开心眼”效果的设计方法;“开眼”致力于实现从现象到概念、从概念到形象、再从形象到符号的升华,系统讲解“提纯→重构→‘开眼’→精调”四步方法,借助大量中外设计案例及个人实践心得,深入剖析其设计原理与实现路径。黄维教授的讲授深入浅出,视角独特,方法实用,案例详实,受到学员广泛好评。

随后,郑彦民副教授带来《冰冷的狂想——金属艺术的审美与形式》课程。他指出,金属尤其是铁,长期主要用于武器与机械工程,直至20世纪才逐步成为艺术表现的重要媒介。艺术家以焊枪为“笔”,通过切割、弯曲、焊接等手法,在三维空间中实现“于空气中作画”,极大拓展了现当代艺术的表现形式。

郑彦民副教授以冈查列兹、毕加索等艺术家为例,阐释金属艺术的核心方法:借助锻造、铆接、抛光等工艺处理材料,构建体积与空间,传达观念。他强调,金属艺术突出作者的主观表达与造型的极致简化,常以工业化、几何化的语言传递非人格化的力量。在制作上,既可直接加工金属构建空间,也可通过解构与重组现成物实现更自由纯粹的表达。过程注重直接性与随机性,强调材料自然质感的表现。课程从线材、面材、块材三种基本形态出发,系统分析其形式语言与创作方法,为学员提供了一套清晰实用的金属艺术方法论。郑彦民副教授语言生动、案例丰富、分析透彻,课堂反响热烈。下午,两位教师对学员作品逐一进行精心指导,并提出具体改进意见,学员需待修改方案通过后方可下厂制作。20日,教学组老师分赴各厂开展现场巡教。经过一天半的紧张制作,学员作品修改工作基本完成。21日下午,教学成果发布会暨新旧作品对照展召开。安溪县有关部门领导及全体学员共同参会。发布会由秘书长黄庆发主持,黄维老师汇报了本期教学情况。他感谢授课教师的全力付出,充分肯定学员们以高度热情投入学习,在极短时间内反复修改、不断打磨,取得了显著进步,圆满实现教学目标。他还分享了为此次高研班专门设计的教学作品《六福驾到》的创作心得,从融合、“开心”和“开眼”三个维度进行解析,为学员们提供借鉴。随后,郑彦民老师对每位学员的作品进行了详细点评,学员认真聆听,纷纷表示受益匪浅。教学示范作品《六福驾到》/ 设计:黄维教授设计团队

学员心得选登

黄种杰:我的铁艺作品《钢铁是怎样炼成的》,刻画了一位奋力打铁的工匠形象。老师指出,唯有传递出“炼铁成钢”的内驱力(信念、意志、毅力和坚守等),才能真正触动观众的心灵。郑老师不仅亲自下厂指导,更启发我将作品的呈现核心调整为“从焊渣到匠人”的蜕变过程——这一改动既揭示了“千锤百炼方能锻打成钢”的哲理,也印证了“开心”(情感表达)的重要性。我的另一件作品《双羽踏浪》,采用铁片塑造出两只飞翔的海鸥形象。最初因作品中点、线、面的对比关系不足,整体显得单调乏味;在老师指导下,我将原本笨重的底座改为翻卷的浪花造型,并在海鸥躯体上增添线性元素。经此调整,两只海鸥瞬间呈现出轻盈飞翔、踏浪而来的灵动姿态,这也印证了“开眼”(形象表现)的重要性。此次研修经历,让我对高研班“开眼问道,明理创新”的主题有了更为深刻的理解。未来,我将以这一理念为指引,持续指导后续的设计实践。

陈金城:参加藤铁高研班的这几日,是我在传统工艺与创意间探索的旅程。在老师指导修改作品《向往的生活》时,我的课堂所学得以落地,收获颇丰。我领悟到材料是创作根基,需吃透藤的柔韧与铁的坚固,才能让二者在作品中“和谐共舞”;老师“接地气、观本心”的教导也得到印证,原来生活中的烟火气才是灵感富矿,而非空洞技巧;同时,高研班“以微见著”的理念让我明白,细节把控关乎作品情绪,是对艺术的敬畏。更重要的是,我发现藤铁艺术能承载情感、讲述生活,不再是冰冷的工艺品。高研班不仅让我掌握方法论,更打开创作视野——传统工艺可贴近现代人对美好生活的向往。未来,我会带着“生活感”深耕藤铁,用作品传递生活小确幸,唤起人们对美好向往。此次学习,是技艺成长,更是对艺术与生活关系的重新认知。

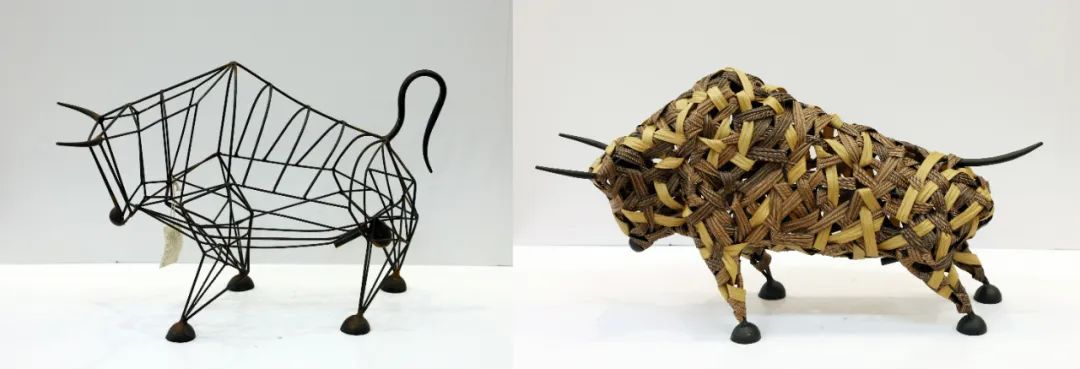

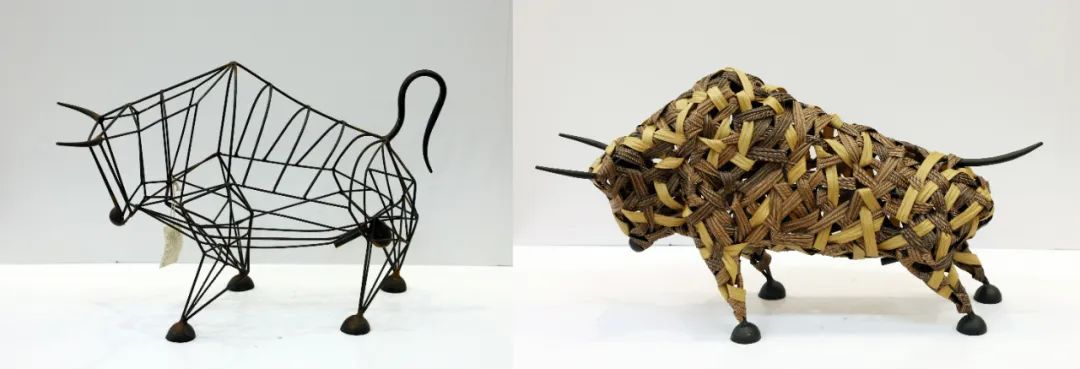

白江河:郑彦民老师的课拓宽了我对金属材质美学和跨界融合的认知,黄维老师的课为我的设计提供了方法论的支撑。我的作品以金属锈迹石磨盘为核心,结合废旧铁材,人体感应机械技术,旨在串联传统非遗与现代工业文明,提倡节能减排,主题虽明确,却陷入视觉表达困境。黄老师指出,需构建传统与现代的对立统一,石磨盘的斑驳无序象征非遗根基,现代城市应呈现理性有序的视觉形态,通过材质与排列的对比传递文明演进脉络。于是我明晰了方向:用不锈钢质感与工业元器件,实现石磨盘“无序倾泻”到城市“理性规整”的过渡,强化视觉符号对比,让非遗与现代融合的主题更直观。未来,我将以此次心得为指引,在作品雕琢与教学中,推动非遗在现代艺术创作中焕发新光彩。黄伟游:黄维教授立足于安溪藤铁工艺家居产业现状:产业根基扎实、技艺精湛,但存在“文化赋能欠缺、审美待提升、特色待彰显” 的不足,为我们开辟了“开眼问道,明理创新” 的新路径:“开眼”以“悦之以目,明之以道”为核心要义,着重强调通过对多元文化形态的系统性提炼与规律性把握,运用抽象艺术语言构建独具特色的视觉表达体系,实现藤铁设计的当代性发展;“开心”则以“动之以情,晓之以理”为实践路径,突出藤铁工艺品设计的主题引领作用,通过特定艺术语言精准传达创作者的思想情感与艺术追求,使作品深刻彰显原型的精神内涵,有效传递积极向上的价值理念,切实发挥情感共鸣与思想启迪的重要作用。藤铁工艺创新需扎根传统、拥抱现代,以“开眼” 拓视野,以 “开心” 传情感。此次授课采用“课堂理论讲解— 亲身案例示范—莅临现场指导”的三维模式,让我获得了从认知到能力的全面提升,未来我将持续探索,为安溪藤铁工艺产业高质量发展贡献力量。廖振芳:我的作品《藤络斗影》,原作仅采用铁质线型结构,存在材质单一、体量单薄的问题;且牛的造型精准度不足、元素统一性欠佳,难以凸显猛牛的精气神。恰逢老师们到我厂巡教,他们的细致指导让我豁然开朗。随后我展开针对性修改:先是延长牛身尺寸、调整整体动态,进而强化造型力度,让作品初步呈现出猛牛的磅礴气势。尤为关键的是,我采纳老师建议,在线型结构基础上,融入安溪特有非遗材质——宽边藤条,采用乱编法穿插编织。这一改动不仅丰富了材质层次、增强了作品体量感,更以“铁骨柔情”的艺术语言,勾勒出斗牛在光影交错间奋勇角力的姿态,为观者留下无限想象空间。通过此次研修,“开眼”让我拓宽了创作边界,“问道”让我掌握了藤铁创作的核心规律,“明理创新”更让我探索出藤铁创作的“当代表达”路径。未来,我将持续探索,推动安溪藤铁这门传统工艺在契合当代审美、满足当代需求的过程中,焕发出新的生命力。

梁小玲:我的作品《鱼跃》旨在表现鱼群不惧艰险、逆流而上的拼搏精神。在课程结束后,老师们对作品进行了细致点评,使我意识到若干细节存在问题。例如:鱼群在逆流而上时,不应被安排卡在海浪交错的位置,否则会带来视觉上的阻滞与窒息感;表现海浪的线条过于生硬,未能贴合其自然翻滚的形态,因而缺乏磅礴气势;整体构图的所有线条处于同一平面,导致视觉层次感不足。这些问题虽看似细微,却至关重要——魔鬼藏于细节,而细节往往决定作品的成败,它们真实反映了一位作者的审美素养与造型功力。根据老师们的建议,我对作品进行了精心调整,修改后的效果明显更加协调顺畅。以往创作大多依赖直觉,即便感觉某处不妥,也难言其所以然。通过本次高研班的学习,尤其是在审美理论方面的启发,我实现了从“知其然”到“知其所以然”的跨越——这是我在研修过程中最宝贵的收获。廖荣波:学习中我认识到,“开眼”的作品总是“出意料之外,在情理之中”。黄维教授讲授的“提纯—重构—‘开眼’—精调”设计流程,为我修改作品提供了理论指导。在几位老师指导下,我对作品《望-母子情》进行了调整:以圆形钱币为基本符号,统一小鸟的脚部与底座,让双鸟姿态变为深情对望的母子,增加羽毛间距以提升层次感,优化金属色使其更活泼时尚,作品更契合“开眼问道,明理创新”的设计理论。“开眼”拓宽了我的创作边界,“问道”让我掌握核心规律,“明理创新”助我找到铁艺创作的“当代表达”。未来,我将以“空杯心态”探索,尝试融入传统纹样铁艺现代化转译、环保金属材料等新方向,让铁艺这一古老工艺在满足当代审美与需求中焕发新生。

责任编辑:张书鹏

文章来源:中国工艺美术学会藤铁艺术专业委员会

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会