资讯中心 > 行业新闻

回顾 | 这一年,“科”有“艺”思

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-01-01 浏览量:267

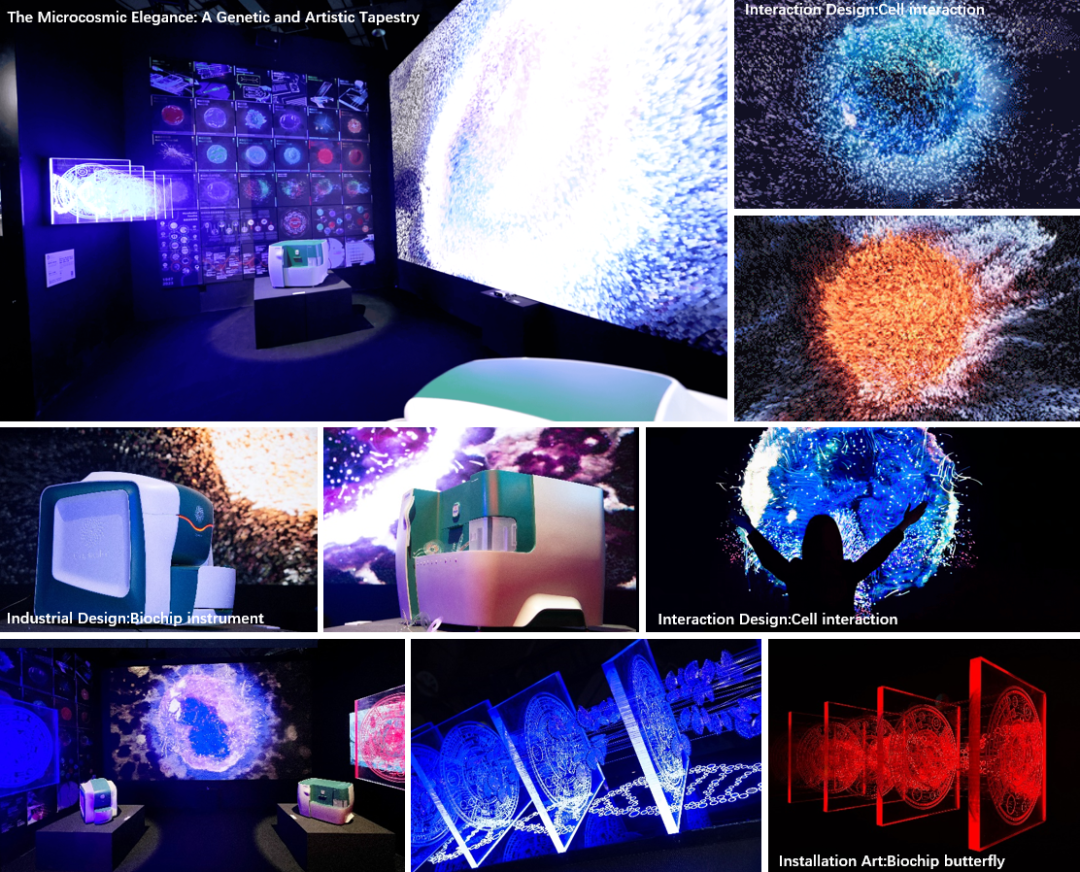

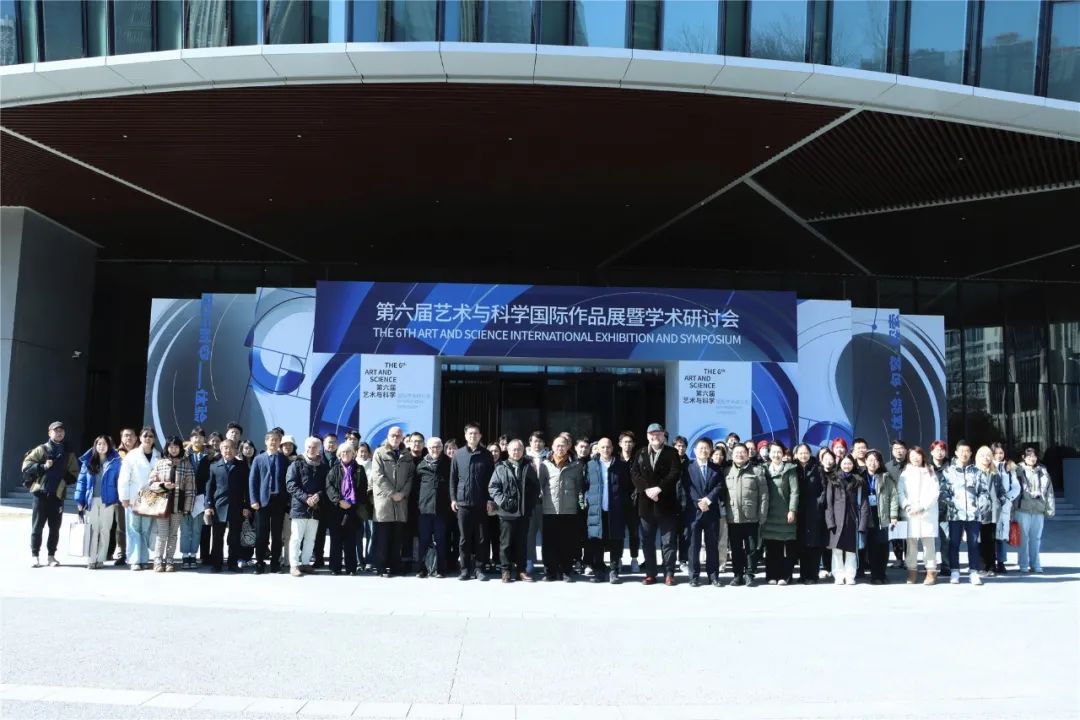

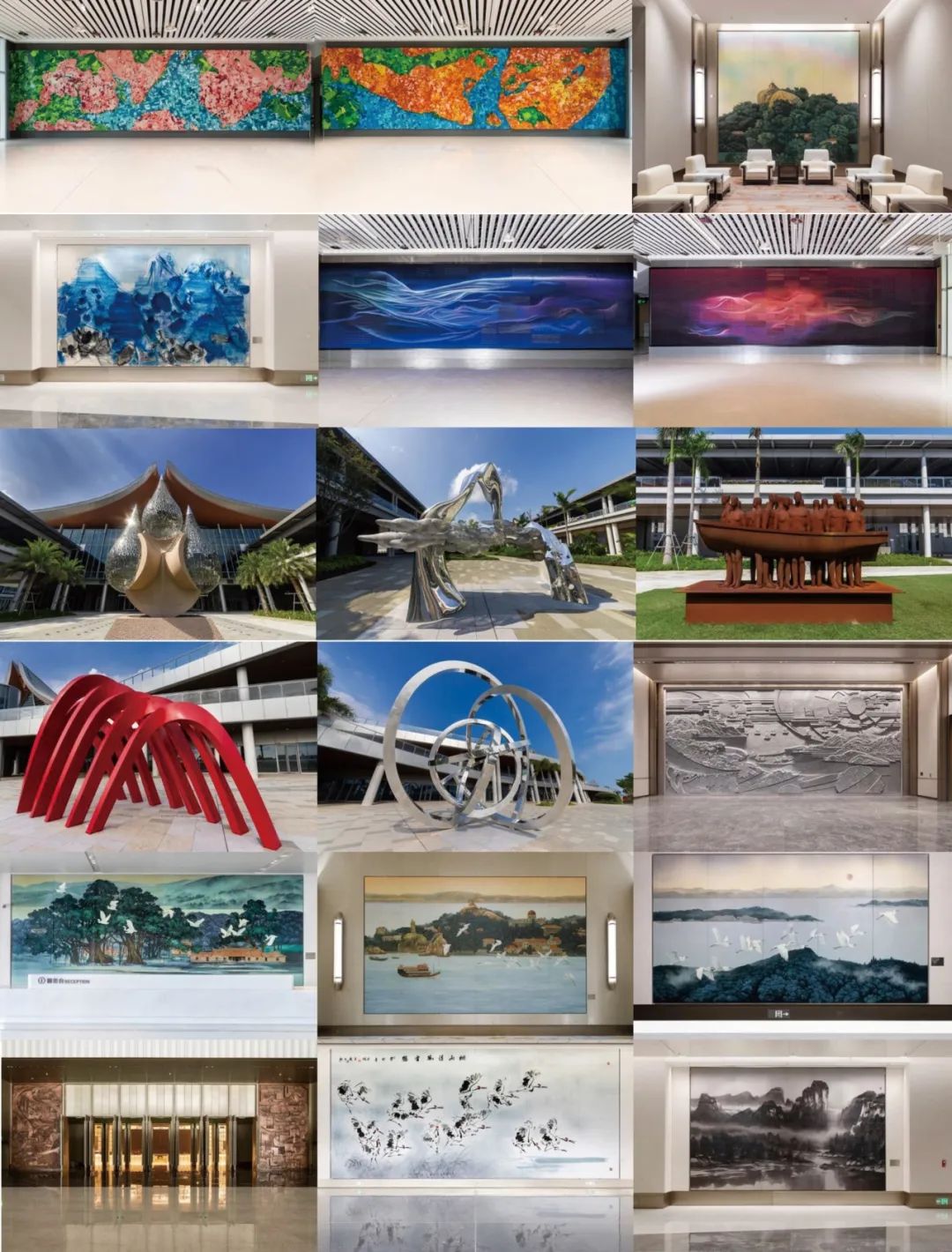

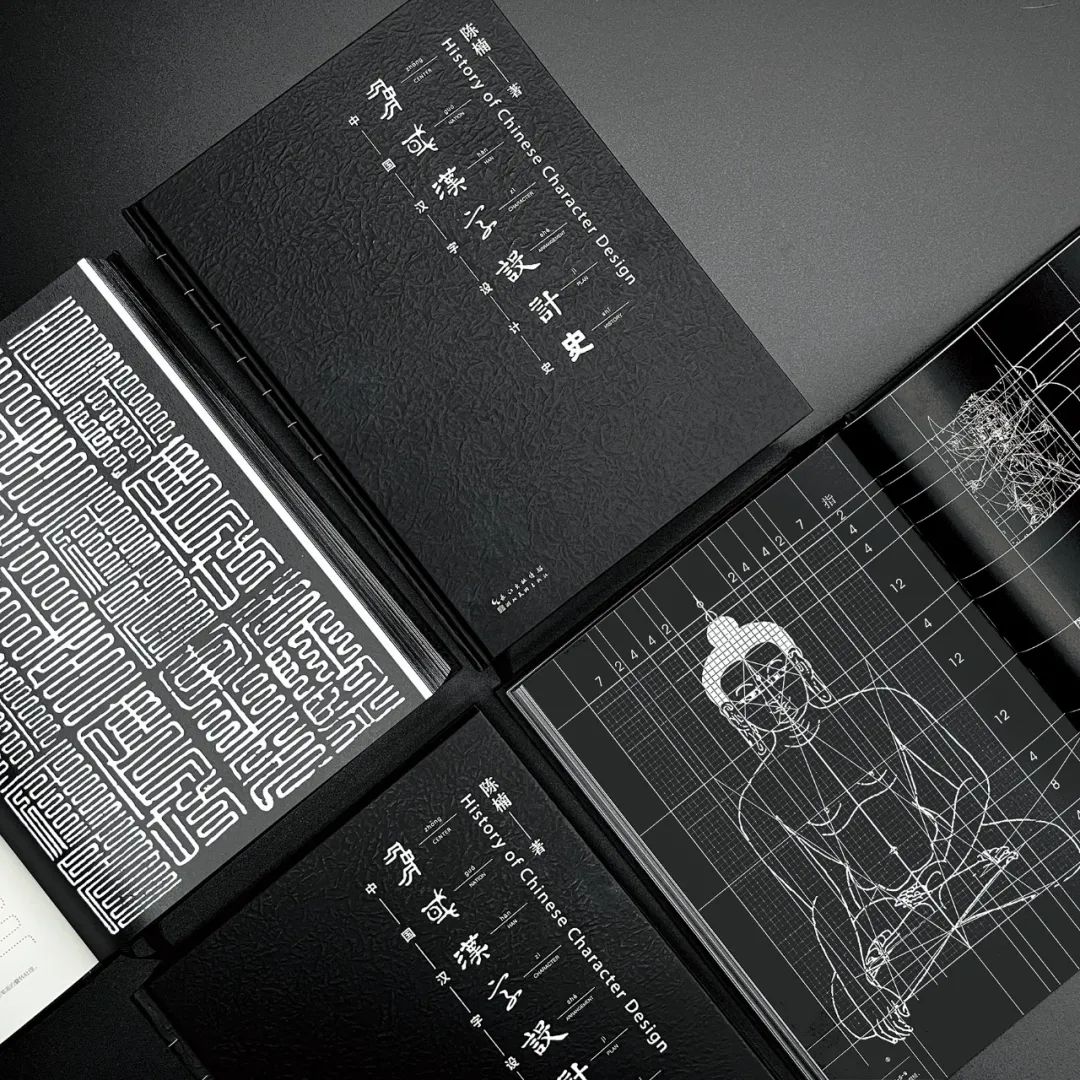

2021年4月19日,习近平总书记考察清华大学,首站来到美术学院。习近平总书记指出,美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰。要发挥美术在服务经济社会发展中的重要作用,把更多美术元素、艺术元素应用到城乡规划建设中,增强城乡审美韵味、文化品位,把美术成果更好服务于人民群众的高品质生活需求。要增强文化自信,以美为媒,加强国际文化交流。

责任编辑:张书鹏

文章来源:清华大学美术学院

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会