专家名师 > 名家论著

评论 | 王晓昕 王石竹:构筑工艺美术领域新质生产力——“第二届全国工艺美术教育大会”述评

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-02-08 浏览量:1430

第二届全国工艺美术教育大会在作品样貌、教产格局、传承模式和产业生态等多个维度,反映出当下工艺美术发展的最新水平和动向。本文以中国式现代化的本质要求为分析主线,通过对本届大会的学术交流和参展展品进行系统分析,辨清工艺美术领域发展的最新趋势,寻找工艺美术领域的新质生产力生发点,以此为工艺美术行业的深度转型指明方向。

图1 吕珂《观淼》文创设计 南京艺术学院

图2 熊信《礼赞》文创设计 贵州民族大学

图3 官子鑫《竹光瓷韵》文创设计泉州工艺美术职业学院

图4 代瑞婕《回响》玻璃艺术 西安美术学院

图5 梁杏媚《谷雨》大漆艺术 广州美术学院

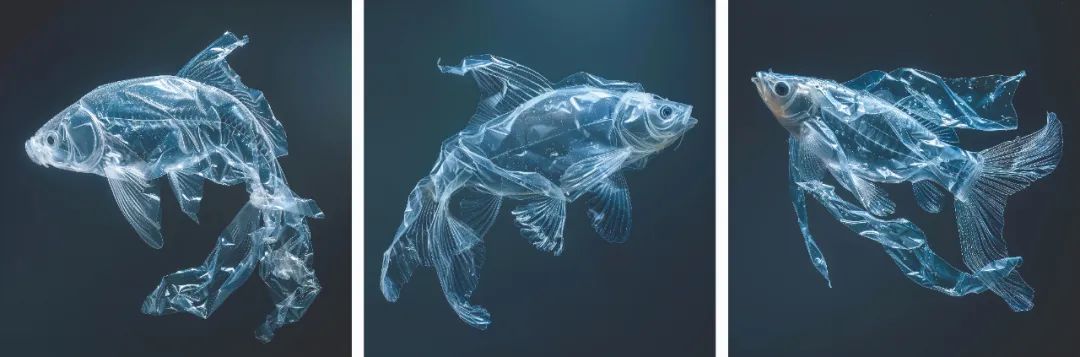

图6 冯泽康《溯游》数字工艺 江西科技师范大学

图7 李思璇《归巢》陶瓷艺术 景德镇陶瓷大学

图8 林正钱《山·语系列花器设计》纤维艺术云南艺术学院