赏读 | 历史长河中的穿梭——外国花丝工艺发展概览

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-09-19 浏览量:537

花丝工艺,英文为“Filigree”,源自拉丁语“filigrana”。花丝为花丝工艺的缩写,同时也指以金、银等金属细丝为主要材料,通过搓、压、绕等技法而制成的各种带花纹的丝(花样丝和纹样),其中两根或多根素丝经过搓制而成,视觉上呈均衡、点阵效果的丝为基础花丝型。用花样丝和纹样经过不同的工序制作物品的过程称为花丝工艺。在我国,工序主要包括堆、垒、编、织、掐、填、攒、焊等。以机械手法或现代科技生产的,具有花丝视觉体征的可以称之为机器工业花丝。

花丝工艺的装饰纹样主要由素丝、花丝和花样丝组成。素丝指粗细一致,表面光滑的丝。花丝指两根或多根素丝经过搓制而成,视觉上呈均衡、点阵效果的丝;其中正方向搓丝为正向花丝,反方向搓丝为反向花丝。花样丝是在素丝或花丝的基础上进一步加工制作而成,具有丰富的形态,是花丝工艺中最重要的表现形式。在我国常见的花样丝有拱丝、竹节丝、螺丝、码丝、麦穗丝、凤眼丝、犬牙丝、麻花丝、小辫丝等等,其他还有赶珠丝、门洞丝……常见的基本纹样有螺旋纹、卷草纹、堆松、古钱纹等。

作为金属加工领域中最古老的装饰技术之一,花丝工艺曾经在很多国家的历史上出现,属于世界性的非物质文化遗产,起源于两河流域的美索不达米亚(现伊拉克南部)。从古埃及、古希腊到伊特鲁里亚文明中都可以找到它的踪迹,后通过贸易往来和金银丝制品的迁移使这项技艺发展、传播到各个地方,并延伸到拜占庭、文艺复兴、浪漫主义、装饰艺术等时期。珍贵的花丝文物存放在世界各地,包括梵蒂冈博物馆、纽约的大都会艺术博物馆、柏林的国家博物馆,伦敦的大英博物馆和圣彼得堡的艾尔米塔什博物馆等。本文用五个部分来概要地阐述它的发展。

伊特鲁里亚盘状耳环 公元前6世纪 英国博物馆

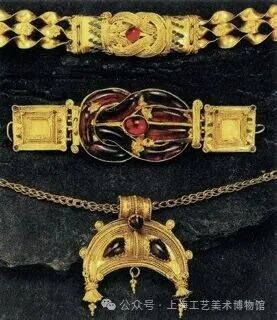

希腊黄金首饰 古希腊时期/公元前3—前2世纪 大英博物馆

一、古文明时期的璀璨

考古发现公元前3000年,花丝在美索不达米亚已经被纳入珠宝中。迄今为止,史料记载的最早使用此项工艺的珠宝来自美索不达米亚的苏美尔,图1体现了这个区域金匠的才能。随着黄金工艺的发展,花丝进入了埃及、希腊、腓尼基、伊特鲁里亚等地方。公元前2000年,埃及、克里特岛和希腊的花丝制品就具有了高艺术水准,而且大部分工艺精细。在来自腓尼基的遗址,如塞浦路斯和撒丁岛上的装饰品中,金丝图案被精细地铺设在装饰物的金质底面上,这项艺术在公元前6至公元前3世纪的伊特鲁里亚和希腊达到了高峰。使得这两个地方的人成为最早生产花丝首饰的人。除了他们特意为墓葬打造的珠宝外,这一时期制作的其他形式的珠宝都带有一些花丝的成分。往往将金属珠粒与花丝工艺相结合,如图2盘状耳环出现了花丝、松丝、赶珠丝;还有一些作品以花丝工艺为主,如图3最上面的带状头饰,中心以正向花丝和反向花丝交替使用,7根为一组,构成互相缠绕的花结,组和组的连接处装饰了花丝花朵。结的两侧出现了三排门洞丝,内填珐琅。整个作品,丝的疏密安排得当,粗细跨度很大,体现了工匠的巧思。下面那个月牙形的吊坠上装饰了赶珠丝、麦穗丝,门洞丝,出现了编织的鱼骨链,结构严密,造型工整。

从技艺的角度,花丝工艺在这个阶段已经成熟,包含了我国花丝工艺中的编、掐、填、攒、焊,不只有线条均匀的丝,还能制作出以螺丝为基础的松丝,采用特定工具制作出赶珠丝,结合了包边镶嵌宝石。这些作品工艺精湛,视觉美观,细节处理到位,展现了人类黄金工艺首个高峰的光彩。

盎格鲁—撒克逊金扣 约公元600年 珐琅、石榴石 大英博物馆

德国大浮雕装饰搭扣 11世纪 黄金、水晶、玻璃、珐琅 德国装饰艺术博物馆

二、拜占庭的影响

从6世纪到12世纪,君士坦丁堡(今土耳其的伊斯坦布尔)或欧洲修道院制作的救济箱、福音书封面等都研究和模仿了拜占庭金匠的作品,出现了珠宝书衣,专指用金属、珠宝、象牙等装饰书籍封面,时常带有花丝的装饰,并与镶嵌和珐琅工艺相结合,造就了异常隆重的视觉效果。此外花丝工艺还被用于装饰金质和银质的十字架。

在大英博物馆可以看到来自盎格鲁·撒克逊墓(Anglo-Saxon tombs)的非常精美的花丝物品(图4),制作时间在公元600年左右。运用的丝形不多,仅麦穗丝和不同规格的花丝,但被大面积用来排布,给予高低起伏的造型,打造出异常严谨而工整的视觉效果,辅以平整的珐琅、大小不一的珠粒,体现了欧洲北部的撒克逊人(Saxons)在早期对多种金匠工艺的精通。图5为欧洲11世纪留下来为数不多的花丝物品——吉塞拉皇后(Empress Gisela)收藏的德国大浮雕装饰搭扣。顶上饰以珐琅,其他向上的面通过小6纹不同方向的排列形成花型,构成让人眼花缭乱的视觉效果。底层立面通过拱丝支撑,中层立面用门洞丝辅以连接珠支撑,通过花丝、串珠丝装饰边框并塑形。运用了包镶和爪镶两种镶嵌手法,其中包镶表现为两种,一种金属片全包,一种将码丝的间距拉开构成包镶边进行镶嵌;爪镶则体现为两侧卷草纹、中间水滴形的花丝镶爪,显现了用花丝工艺进行立体塑形和结构把控的能力。

这两件作品说明那个时期英国、德国对于花丝工艺的掌握相当纯熟,不但可以将花丝呈现得异常严谨而工整,进行表面装饰或者浅立体的层次塑造,还开始研究把花样丝运用到立体造型的结构支撑中,用以塑造形体。

印度圣髑盒 17世纪下半叶 银 艾尔米塔什博物馆

德国Rimmonim 1680—1699年 银 局部镀金 维多利亚与艾伯特博物馆

三、广泛传播和全球性风格的形成

13和14世纪蒙古人征服亚洲时期,许多蒙古工匠包括银匠迁移到新的领域工作。使花丝工艺技术得到交流,这导致全球性风格萌芽的出现。

在欧洲,西班牙的摩尔人以高超的技艺从事花丝工艺,由他们引进,在整个伊比利亚半岛传播开来,于葡萄牙、马耳他、北马其顿、阿尔巴尼亚等巴利阿里群岛和地中海沿岸的国家和地区进行花丝制作。在大多数生产这种珠宝的国家和地区,人们会佩戴由金属丝和珠粒组成的银质纽扣,其他还有北欧的丹麦、挪威和瑞典。北欧制作的银质纽扣和花丝胸针这类饰品中,往往会加入小链条和吊坠。德国则把花丝银纽扣发展到新娘装的装饰上。西班牙对于花丝在欧洲的传播起到了很大的作用,还把花丝工艺带到了西班牙在美洲的殖民地。

犹太人在16世纪被驱逐出西班牙,胡格诺(Huguenots)教徒在17世纪被驱逐出法国时,许多银匠离开了他们的祖国。在这些银匠迁移去的地方,与当地的工艺师交换技术信息。致使16、17世纪,花丝工艺被用于几乎所有的欧洲和亚洲国家。另外欧洲人海上探索世界,寻找新的贸易路线、财富和知识的发现之旅,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、普鲁士,丹麦、瑞典、美国等先后开始发展与印度、东南亚和中国的海上贸易。东印度公司的贸易活动使技术得以传播,沿着贸易路线,在连接城镇和殖民地的中心进行商业活动。工艺大师包括来自中国的,在这些地方聚集,例如西班牙殖民地菲律宾吕宋岛(Luzon)的华人聚集地帕罗斯(Parian),这里的中国工艺师担负着履行西班牙订单的主要责任。之后欧洲的银匠使用与亚洲银匠类似的方法,在17世纪到18世纪仿制在帕罗斯制作的花丝物品,导致两种产品在外形、装饰和功能上完全一致。

技术的迁移和交流,贸易的发展导致了花丝全球性风格的形成,这个时期许多国家制作的花丝物件具有相似面貌(图6、图7)。其中之一表现在器物上,由相对粗壮的“主筋”均匀地划分物体表面,内部用单一纹样按一定规则不断重复的处理手法构成,时常采用的是卷草或者小6纹,往往在视觉上呈现眼花缭乱的效果。金质的花丝品少,不再局限于小体量的物品,塑造出了大件的形体,比如箱子、盒子,往往还形态复杂。说明工艺在这个阶段的发展解决了花丝纤维用于支撑不够结实的壁垒,用花丝片塑造形体的能力提升,焊接能力极大增强,但在花样丝、纹样上没有明显的突破。

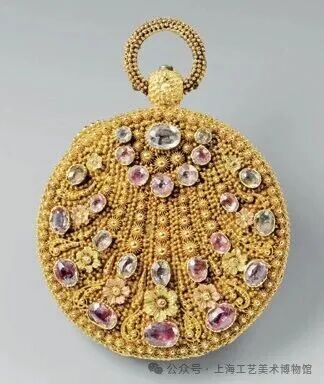

法国宝石镶嵌黄金怀表 约1835—1840年 18k黄金 托帕石

意大利考古复兴风格胸针 卡斯特拉尼 约1860年 红宝石 珍珠 珐琅 国立伊特鲁利亚博物馆

四、科技冲击下的复兴

18世纪随着工业革命的到来,科技快速发展,由于片面地追求产量,忽略了匠师们的创造力和想象力,造成了艺术与技术的分离,带来的反向影响是促使人们自我意识和个性解放思想增强,开始强调主观精神、歌颂大自然。一时间自然主义风格,浪漫主义开始风靡于英吉利海峡两岸,花丝珠宝的时尚同时出现在法国和英国,并且在19世纪30年代风靡,甚至怀表都装饰了花丝,如图8中18K黄金怀表,镶嵌刻面托帕石,金珠粒饰面,排列优美的小松丝。之后维多利亚时期考古复兴主义风格兴起,掀起了一股热衷于古代先行者作品的风潮,黄金工艺在这个阶段得以复兴。以卡斯特拉尼家族为代表,他们经过三十年的努力研究古希腊和伊特鲁里亚人的带有珠粒及花丝工艺的作品,进行复制,然后再通过自己的理解创作出具有复古特征并符合那个时代审美的首饰作品(图9)。往往具有对称结构,形态严谨,用成组或粗细不一的正向及反向花丝进行装饰,个别带有赶珠丝,构成高度秩序和齐整,错落有致的视觉效果,往往显得庄重而肃穆。

在这个时期,花丝物品中,同一物件上显现的花丝和纹样种类少。对花丝物品的塑造又回到小物件上来,黄金首饰重又回归人们的视野。

美国蒂芙尼条形胸针 1915年 铂金 钻石

捷克吊坠 1920—1930年 铜、紫水晶

五、机械化生产的出现

1901年到1910年,英国国王爱德华七世和王后的这段时期,在珠宝中流行铂金镶嵌和花丝镶嵌。工业化的发展,让此时期的花丝也进行了制作方法的变革,出现了压铸机机械化生产的机器工业花丝。通过两个钢块将带有设计的金属片压在一起,创造出了符合当时审美的形态。由于铂金是一种比银和黄金硬度更高的金属,更容易被机械加工成精致又华丽的花丝图案,因此大受欢迎,这股风潮也逐渐蔓延到了美国(图10)。

20世纪20年代到30年代,装饰艺术设计风格盛行,风格化的形式和几何造型设计大行其道,这个时期继续使用压铸机进行花丝首饰的生产,18K白金成为装饰艺术时期珠宝首饰的首选金属材料。生产加工方式的改变,降低了花丝首饰的制作成本,再加之装饰艺术运动的蓬勃发展,机器工业花丝首饰也蔓延到了包括捷克在内的欧洲其他国家,出现了合金、铜材料(图11),成本的再次降低,导致了大量机械化生产的花丝首饰被创造出来。鸡尾酒会戒指、胸针等是当时非常流行的花丝首饰形制。

机械化生产花丝的出现,体现了工业化的发展,也预示着花丝作为手工艺在西方开始走向下坡路。随着时间的流逝,这种在历史上重手工的工艺淡出了很多国家人民的视野。但留下的精品,告诉我们在历史的长河中,它们曾经闪耀过的光辉。

责任编辑:张书鹏

文章来源:上海工艺美术博物馆

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会