赏读 | 解码哈密刺绣中的“一带一路”服饰基因

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-09-01 浏览量:125

清代文人李銮宣曾赋诗吟诵哈密:“东接敦煌郡,南连吐鲁番。咽喉通月窟,衣带俯河源。日影春城黯,风声戍角喧。太平无绝檄,中外一屏藩。”诗中清晰描述了哈密的地理位置,同时也准确阐释了哈密在历史上作为“咽喉”与“屏藩”的重要战略地位。

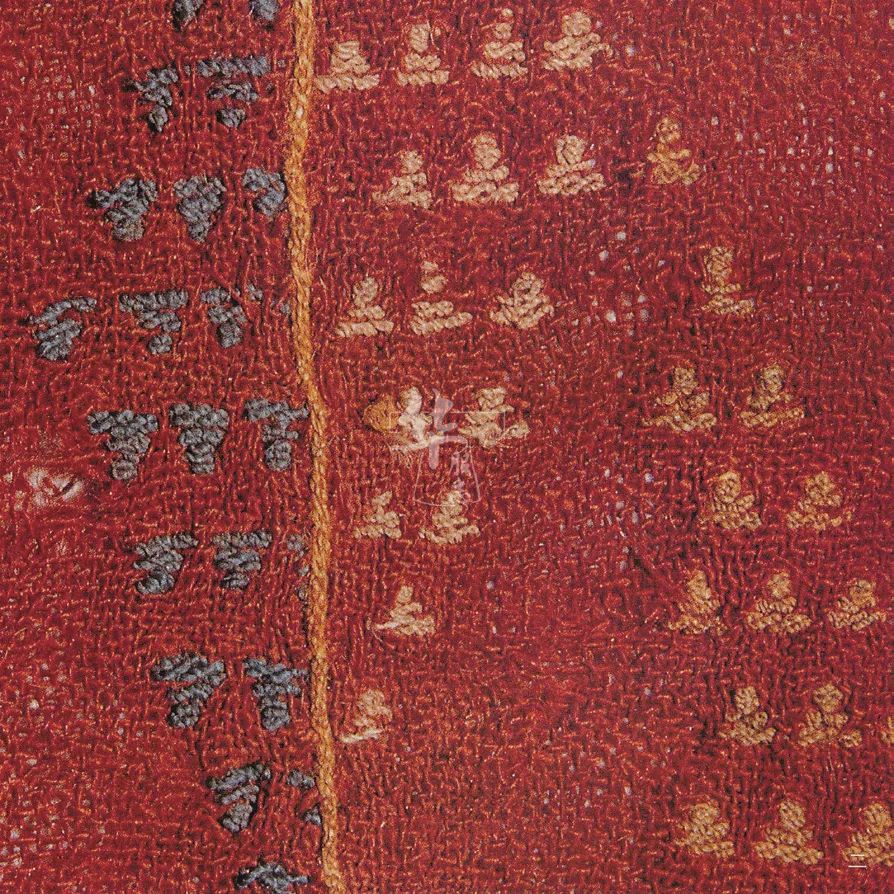

1978年,在哈密五堡发现了一处距今三千年的古墓葬,墓穴中出土了一件三角纹毛织物,绣品—在棕红色的平纹毛织物上平针刺绣出黄蓝相间的小三角形,数个小三角形又组合成一个大三角形,大三角形交错排列构成三角几何纹。

诗中清晰描述了哈密的地理位置,同时也准确阐释了哈密在历史上作为“咽喉”与“屏藩”的重要战略地位。

1978年,在哈密五堡发现了一处距今三千年的古墓葬,墓穴中出土了一件三角纹毛织物,绣品—在棕红色的平纹毛织物上平针刺绣出黄蓝相间的小三角形,数个小三角形又组合成一个大三角形,大三角形交错排列构成三角几何纹。

▲三角纹绣片

刺绣是中国历史久远的传统手工技艺,在商周时期逐渐与画缋分离成为一门独立的艺术门类。早期的刺绣主要以锁绣为主,鲜见平绣的绣品实物,因此哈密五堡出土的这件平绣几何纹绣片就成为这一时期出土刺绣实物中的特例,极具研究价值。

根据五堡墓地出土的服装实物推断,哈密古代居民在三千年前就已经熟练掌握了毛织物的纺、织、染、擀制、缝制技艺,以及毛皮材料的鞣制与缝制工艺。

▲哈密维吾尔族刺绣

2008年(第二批),维吾尔族刺绣成为国家级非物质文化遗产,这是一种富于民族特色的民间刺绣艺术,主要流行于新疆维吾尔自治区哈密地区。

▲哈密维吾尔族刺绣传承人

随着丝绸之路的开通,哈密地区的服饰材料又增加了丝绸这一大类,在现存的维吾尔贵族服饰(清至 20世纪30年代)中,丝绸服装的数量最多。

迁入哈密的维吾尔族虽然已经过上定居的生活,但在服饰上依然延续着祖先的游牧特色,最典型的就是穿袍着靴。

▲哈密地区 袷袢

维吾尔族长袍称“袷袢”,运用传统的“十字形结构”造型方法通肩连裁、衣长过膝、衣身宽松、袖子紧窄、直领对襟、无扣无袋。

▲长袍

(源:《中国传统经典纹样解析》74页)

袷袢与中亚的袍服有着极高的相似度,但长袍上面的装饰—尤其是多层边饰的装饰手法与刺绣图案又具有鲜明的中国文化特色。

戊戌变法时社会上曾经流行一首打油诗:“大半旗装改汉装,宫袍裁做短衣裳。”哈密维吾尔族的袄似乎也印证了当年的这一流行现象,服装的造型结构几乎与剪短了的满族长袍完全一致。

▲哈密地区 袍

这种把传统服装或绣品二次裁剪、缝制成“新服装”的方法在当时的哈密维吾尔族服装中极为普遍。哈密维吾尔族袄的长度及胯、衣身合体、袖子紧窄、小立领或无领,衣襟以右衽为主。

在现存传统服装中,维吾尔语称作“齐利提卡”的坎肩占有相当大的比例。现代生活中,维吾尔族妇女在节日庆典时穿着的盛装也经常选用坎肩搭配连衣裙的形式,坎肩在维吾尔族服饰生活中的位置可见一斑。

▲哈密地区 坎肩

相比而言,传统坎肩的装饰手法较现代更加丰富,刺绣工艺也更为精湛。哈密维吾尔族坎肩的造型结构以大襟、琵琶襟居多,小立领、大袖窿、衣摆有小开衩,少则前后中缝各一衩,多则前后中心及两侧缝共四衩。

▲坎肩

(源:《中国传统经典纹样解析》33页)

其中大多数琵琶襟坎肩的造型结构、装饰手法、图案形态、刺绣技艺几乎都与清代的满族贵族穿着的琵琶襟坎肩一致,这显然与中原皇家文化有着密不可分的关系。

在袍、袄、坎肩这几类服装中,坎肩的体量最小,宽大的条状饰边与如意形饰边在这么小的面积上紧密有序地组合在一起,使坎肩上呈现出较袍、袄更为丰富的装饰效果。因此,小小的一件坎肩经常成为通身服装的点睛之笔。

目前可以收集到的有代表性的实物资料分为两部分:一部分是清至 20世纪 30年代回王统治结束时的哈密维吾尔贵族服装,年代早些的距今有一两百年的历史,这部分服饰品主要来自博物馆与民间藏家的收藏。

另一部分是 20世纪 30年代以来几十年间哈密维吾尔族居民日常使用的刺绣制品,相较于以服装为主体的第一部分,第二部分的类别更加丰富,除服装外还包括花帽、鞋、袜、枕头、包、帘等,这部分日用品主要来自哈密市文化馆与哈密市区周边各村的维吾尔族家庭。

▲哈密地区 刺绣枕头(源:百度百科)

随着现代社会生活节奏的加快、生活方式的趋同、着装习惯的转变,维吾尔族的服装传统也发生了很大改变,大量传统服装被现代的服装取代,生活便装的装饰也日趋简化。

花帽、靴子与袜子等源于游牧生活的服饰品传承至今仍在使用,但相较于传统,现代靴、袜的装饰已经简化。目前可用于研究的实物仍然以几十年至百年前的传统长袜为主。

维吾尔族人头戴的“花帽”是民族服饰的主要标志之一,族人称其为“多帕”,东疆地区也称“伯克”。

花帽在当代维吾尔族日常生活中仍然有着重要作用,既是用于佩戴的生活用品,又是工艺精美的艺术品,还被用作馈赠亲友的礼品,甚至是表达爱意的信物。

▲哈密地区 花帽

哈密地区的花帽多选用深色平绒做面,造型以四瓣帽面居多,帽体多呈圆口平顶状。

五堡墓地曾经出土三千年前的皮质长靴,根据新疆维吾尔自治区的考古情况判断,原始居民穿靴的历史的确早于穿鞋,这一点也在服装史中得到验证,游牧民族出于日常活动的功能性需求而多习惯穿靴。

▲哈密地区 袜

维吾尔族穿靴的习惯一直延续至今,与靴子相对应的是穿在靴里面、造型相近的长筒袜子,哈密维吾尔族称这种绣花长袜为“切西曼佩帕克”。

切西曼佩帕克有棉袜、单袜之分,结构上多采用袜身与袜底两部分组合的形式塑造立体的袜形。除了袜口的多层条状饰边装饰外,袜身也多施以精美的刺绣图案,使得哈密维吾尔族绣花长袜成为风格独具的民族服饰品。

哈密地区的维吾尔族妇女同样钟爱绣花鞋,当地人称这种传统绣花鞋为“切西曼科贝西”。

穿绣花鞋的习惯或许与中原汉文化的影响有关,当地维吾尔族妇女穿着的传统绣花鞋与中原地区的几乎完全一样,鞋身呈船形、圆鞋口、纳鞋底。两侧的鞋帮位置是图案装饰的主要区域,图案的题材、形式及刺绣工艺也与中原地区基本相同。

▲哈密地区 绣花鞋

兼容并蓄的态度形成哈密维吾尔族传统刺绣图案独特的艺术风格。

从现存绣品中可以清晰地感受到:清代维吾尔贵族服饰上的刺绣图案还彰显着京绣的华贵富丽与苏绣的文心雅致,同样是这些花花草草的题材发展到几百年后,俨然已经转化为“密绣”的粗犷热烈。

哈密人在多种文化的交融中并没有亦步亦趋,而是在发展中逐渐适应当地的精神信仰与生活方式,形成具有浓郁少数民族风情的独特艺术个性。

责任编辑:张书鹏

文章来源:华服志 志华服

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会