专家名师 > 作品欣赏

赏读 | 造物瓷语:两晋经典古瓷大赏

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-04-04 浏览量:469

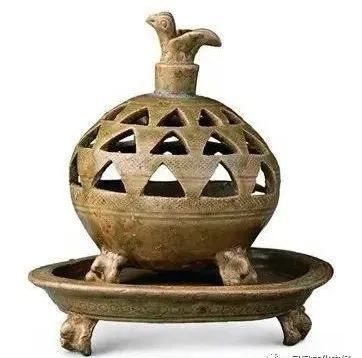

虽然三国时期一度形成鼎力的分裂局面,但是各族人民逐渐走向融合。两晋时期陶瓷手工业在南方制瓷工艺的影响下,首先烧制成功了青瓷,以后进一步地发展了黑瓷和白瓷。白瓷的出现,为我国以后瓷业的大发展作出了巨大贡献。从此开始我国青瓷 正式形成了一个贯通南北的独立系统,在我国陶瓷器的发展史上,特别是青瓷史上占有突出的地位。 三国 青釉堆塑谷仓罐 (故宫博物院)

三国 青釉堆塑谷仓罐 (故宫博物院)

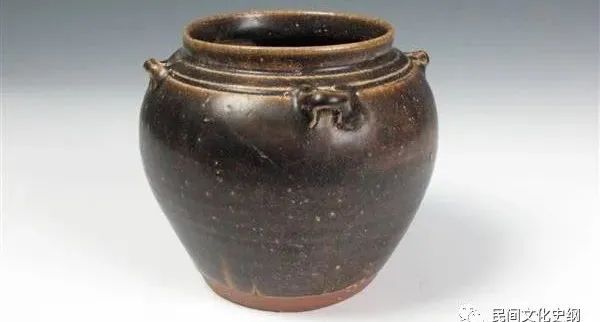

东晋 瓯窑青瓷覆莲纹八系盘口壶(浙江省博物馆)

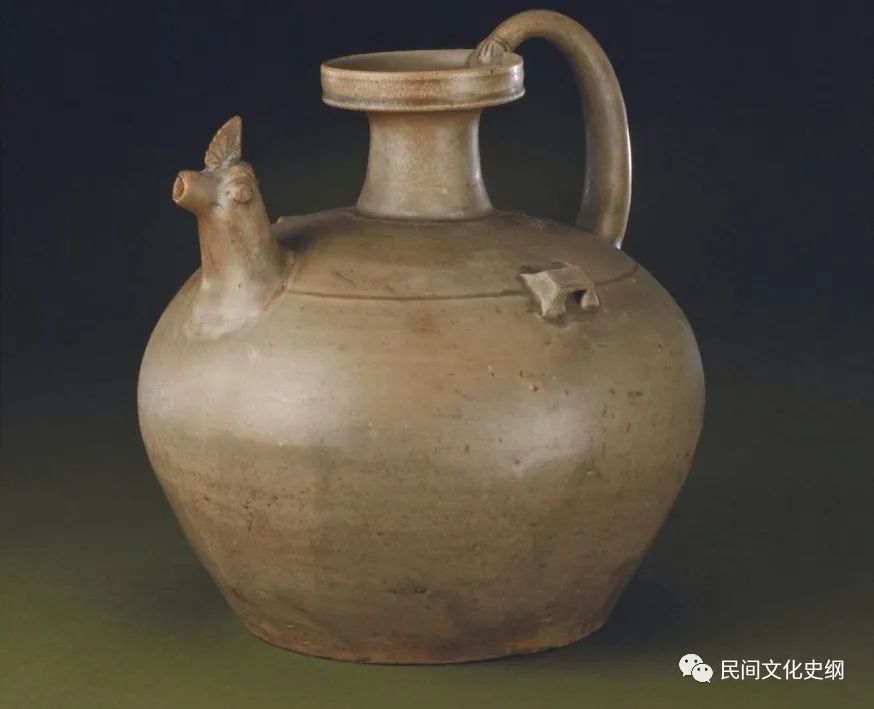

东晋 瓯窑青瓷覆莲纹八系盘口壶(浙江省博物馆) 东晋 德清窑黑釉鸡头壶 (故宫博物院)

东晋 德清窑黑釉鸡头壶 (故宫博物院)

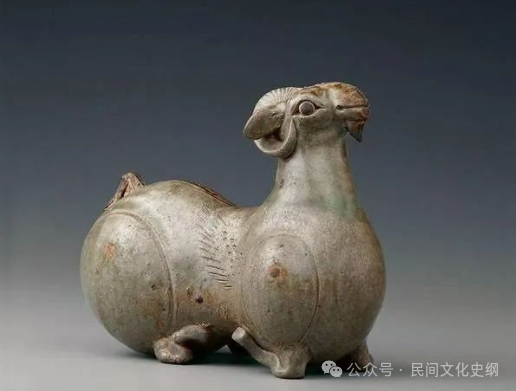

西晋鸡首壶,以小件为主,肩部贴塑鸡首,鸡首无颈,与之相对应的一面贴有鸡尾,肩部其他两面有弧形双系。鸡首状的流不通壶腹,不能用于倾注。

东晋鸡首壶,器形比西晋时高大,壶颈部比西晋时要高。鸡首也有很大变化,鸡冠加高竖挺,鸡首下有颈,双目圆睁,鸡口圆张。鸡尾演变成弧形柄,上端与盘口粘接,下端装在肩部,且柄上端略高于盘口,更宜实用。肩部有桥形系。

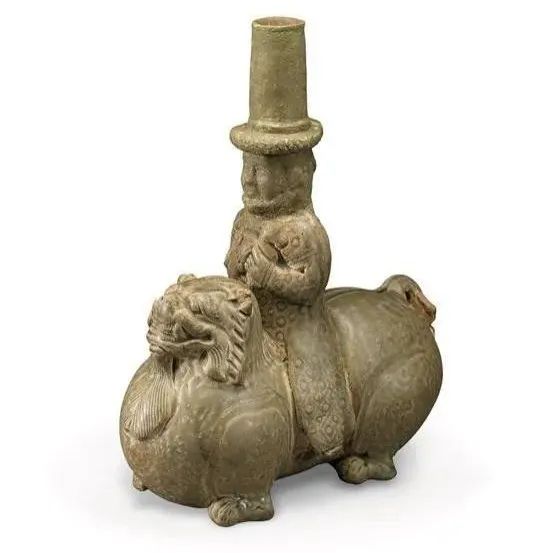

西晋 青瓷辟邪 (上海博物馆)青釉薄而泛黄,雕塑技法精湛,形态威严生动,保存完好,非常难得。