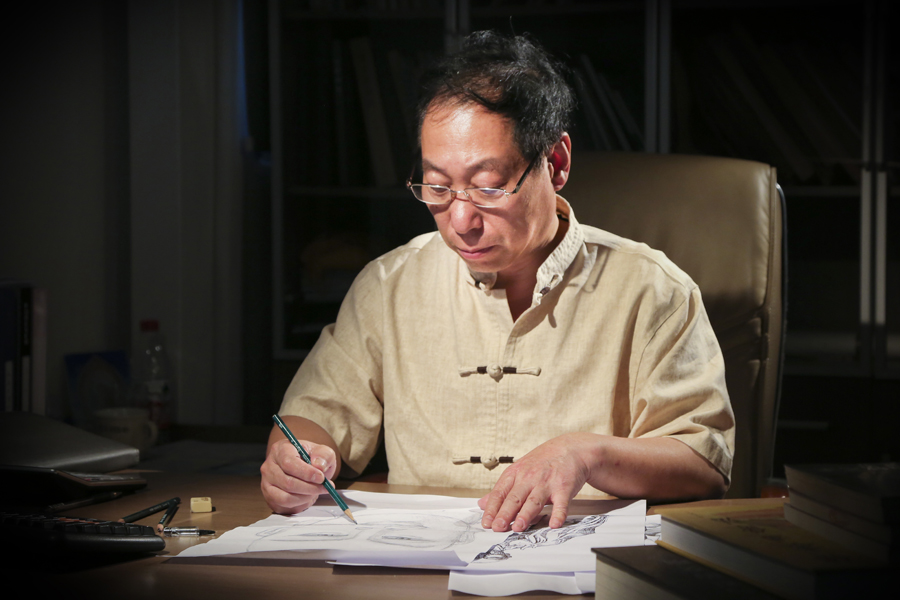

人物 | 程育全:让千年金属工艺 焕出时代之光

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-07-19 浏览量:155

永康,这座被誉为“百工之乡”的城市,自古以来便是能工巧匠的汇聚之地,铜艺文化源远流长。而程家,更是这铜艺长河中的一颗璀璨明珠,世代传承铜雕技艺,至今已逾两百年。程育全是程氏铜艺的第六代传人,他的成长与铜艺紧密相连,也让铜艺焕发出更多的生机与活力。 一、铜艺世家的传承与坚守

《双龙壶》

从程家第一代铜艺传人程尚当开始,程氏家族便将铜艺视为家族的荣耀。程尚当曾是清朝同治年间的铜匠,他的技艺精湛,作品深受当时人们的喜爱。此后,程氏家族的每一代传人都将铜艺视为生命中不可或缺的一部分,他们用自己的智慧和汗水,不断传承和发展着这门技艺。程育全的祖父程中周,又将铜艺推向了一个新的高度。他不仅继承了家族的技艺,还将其发扬光大,创作了许多令人瞩目的作品。程育全的父亲程朱昌,更是将铜艺与现代工艺相结合,为铜艺的传承和发展注入了新的活力。

在这样的家族环境中成长,程育全从小就对铜艺有着深刻的理解和感悟。16岁那年,他正式跟随父亲程朱昌学习铜艺,从最基础的油漆、装潢、木雕等技艺学起,逐步夯实自己的技艺基础。在这个过程中,父亲程朱昌的言传身教对他影响深远。程朱昌不仅是他的父亲,更是他艺术道路上的引路人。从父亲手中接过铜锤的那一刻起,程育全便明白,自己肩负的不仅仅是一个家族的传承,更是一份对传统文化的守护。每一件铜雕作品,都承载着家族的记忆和历史,也承载着一个民族的文化底蕴。因此,他在学习铜艺的过程中,始终保持着对传统的敬畏之心,同时也不断探索创新,试图将传统技艺与现代审美相结合,让铜艺在新时代焕发出新的光彩。他继承了父亲对铜艺的执着与热爱,同时也将这份情感融入自己的作品中,使其更具温度与灵魂。

《玉竹啼莺》

程育全的学艺之路并非一帆风顺。铜艺的传承,意味着要面对传统技艺的严苛要求和现代生活的诸多挑战。在那个机械化生产逐渐兴起的时代,手工铜艺面临着被边缘化的风险。然而,程育全从未动摇过对铜艺的坚守,铜艺始终是他心中最深的热爱。在他的眼中,打铜已经不仅仅是一门技艺,更是植根于他生活之中的“哲学”。从一块平凡的铜片到一件精美的铜雕作品,需要经过无数次的锤打与雕琢,每一次敲击都凝聚着匠人的心血与汗水。付出多少努力,就能收获多少成果,这便是铜艺给予他的最质朴的道理。他决心用自己的双手,将这份古老的技艺传承下去,并赋予它新的生命力。

时至今日,程育全的坚守也得到了社会的广泛认可。他的作品不仅在国内获得了诸多荣誉,还在国际上引起了广泛关注。他的铜雕作品以其精湛的技艺和独特的艺术风格,赢得了无数赞誉。然而,程育全始终保持着谦逊和低调,铜艺的传承之路还很长,他需要不断努力,为这门古老技艺的传承和发展贡献更多力量。

程育全用自己的行动诠释了什么是工匠精神,也让我们看到了传统技艺在现代社会中的无限可能。在未来的日子里,程育全将继续肩负起传承铜艺的使命,用他的双手和智慧,让这门古老技艺在新时代绽放出更加耀眼的光芒。

二、从家庭作坊到铜雕老字号

1983年,对于程育全来说,是一个充满希望与挑战的起点。那一年,他与父亲程朱昌携手,从一间简陋的家庭手工作坊出发,创立了浙江神雕雕塑工艺有限公司。这不仅是一个企业的诞生,更是一段传奇的开端。当时,谁也无法预见到,这个小小的作坊会在未来的岁月里,成长为享誉国内外的铜雕老字号企业。

创业之初,条件艰苦,设备简陋,但程育全和父亲凭借着对铜艺的热爱和执着,开始了他们的铜雕事业。他们深知,铜艺是一门需要耐心和毅力的手艺,每一件作品都凝聚着匠人的心血和智慧。在那个没有现代科技辅助的年代,他们依靠传统的手工技艺,一锤一锤地敲打出每一件铜雕作品。正是这种对传统的坚守和对品质的追求,让神雕公司在激烈的市场竞争中逐渐崭露头角。

经过多年的努力,神雕公司逐步发展壮大。程育全凭借精湛的技艺和独特的艺术风格,创作了众多令人瞩目的铜雕作品。他的作品《百工》以细腻的笔触展现了中国古代劳动人民的智慧与勤劳;《三马九铃》则以生动的姿态传递出一种积极向上的精神力量;《神鹰悦潭》更是将铜雕艺术的灵动性展现得淋漓尽致;而《开放之门》和《朱毛会师》则分别从不同角度反映了时代的变迁和历史的厚重。这些作品不仅展现了程育全对铜艺的深刻理解和高超技艺,更体现了他对传统文化的传承与创新。他曾主持设计与制作了第26届深圳大运会大型群雕《福羊羊》68件、2008北京奥运会景观雕塑作品27件、2006中印文化友好年胡锦涛主席赠送给印度的国礼《玄奘法师》铜像等。这些作品不仅在国内受到赞誉,也在国际上展示了中国铜雕艺术的魅力,让世界看到了中国铜雕艺术的深厚底蕴和无限潜力。

《松鹤同春》

“传统铜艺要发展,就必须与时俱进。”因此,程育全在继承传统铜艺的基础上不断创新,将传统工艺与现代科技相结合。他带领公司探索将传统工艺与现代科技相结合的方法,开发了铸、锻、雕、刻、镂、镶、仿古氧化、贴金、彩绘等20多种先进工艺。近年来,程育全与儿子程颐一道将中华传统文化、新时代精神与铜艺相结合,创新推出了泼铜、喷铜等工艺。他们制作的铜壶,既保留了优质手打铜壶的质感光泽,又提升了艺术审美价值,受到市场的广泛欢迎。程育全表示,传统铜艺需要与时俱进,通过创新让古老的技艺焕发出新的光彩。他始终坚信,只有不断创新,才能让铜艺在现代社会中找到自己的位置,继续传承和发展下去。

2024年,程育全迎来了他艺术生涯中的一大挑战——复刻战国时期的曾侯乙铜尊盘。这件距今超过2500年的青铜器是中国古代青铜器艺术的巅峰之作,其工艺复杂,至今仍无法通过常规的3D扫描技术进行建模。面对这一艰巨的任务,程育全没有退缩。他深入研究古籍,实地考察,结合现代科技手段,经过三年零八个月的不懈努力,最终成功复刻了这件国宝。这一成就不仅颠覆了业界曾侯乙铜尊盘无法复刻的神话,更为文化遗产的保护和传承开辟了新的途径。程育全用他的行动证明了,传统技艺与现代科技并非不可调和,而是可以相互融合、相互促进的。

从家庭作坊到铜雕老字号,程育全的每一步都走得坚实而有力。他用自己的匠心和智慧,为铜艺的传承与发展书写了浓墨重彩的一笔。

三、让铜艺走进千家万户

在铜艺的世界里,程育全不仅是一位技艺卓越的大师,更是一位将铜艺文化推广至大众的先锋。“铜艺的未来不仅在于技艺的传承,更在于文化的传播与普及。传统铜艺要真正焕发生机,就必须与现代生活紧密结合,让更多的普通民众能够接触和喜爱铜艺。”

程育全对铜艺的未来充满信心。他始终认为,铜艺不应只是博物馆里的展品或高端场所的装饰,而应成为人们生活中的一部分。为此,他不断探索创新,将传统铜艺与现代设计理念相结合,创作出既具有艺术价值又贴近生活需求的作品。他希望通过自己的努力,让铜艺走进千家万户,成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

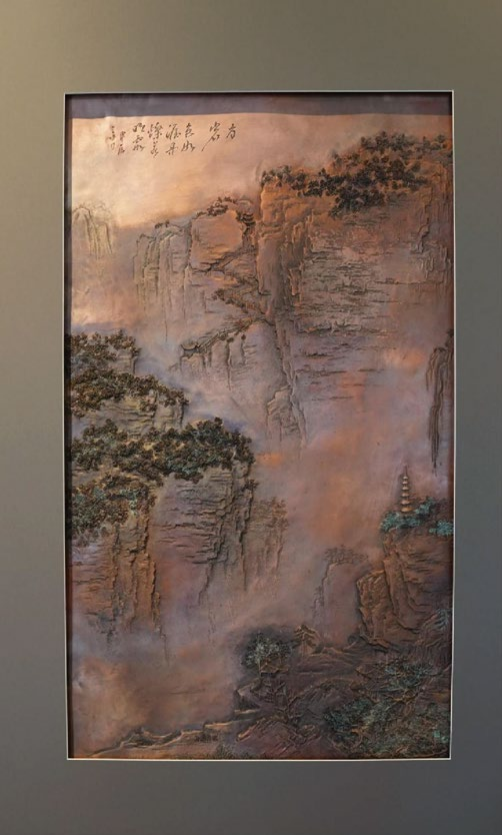

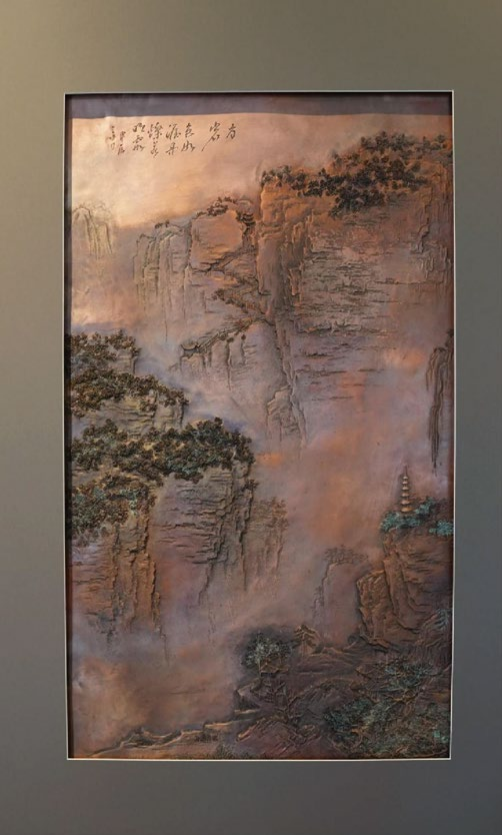

《方岩》

为了实现这一目标,程育全不仅在艺术创作上不断突破,更在文化传播上不遗余力。他建立了国内首家民营“神雕铜文化博物馆”,为公众提供了一个深入了解铜艺文化的平台。博物馆内不仅展示了丰富的铜雕作品,还通过互动体验和教育活动,让更多人尤其是青少年感受到铜艺的魅力。程育全还创办了“神雕杂志社”,定期出版杂志,介绍铜艺的历史、技艺和现代发展。他还免费开办雕塑工艺铜艺培训班,亲自授课,传授铜艺技艺。这些培训班不仅吸引了众多铜艺爱好者,也为培养新一代的铜艺人才做出了重要贡献。

除此之外,程育全积极利用各种平台和机会,展示铜艺的独特魅力,让更多人了解和喜爱这门古老技艺。他多次举办铜艺展览,将铜雕作品带到学校、社区和公共场所,让普通民众能够近距离感受铜艺的美。他还通过社交媒体和网络平台,分享铜艺制作过程和背后的故事,吸引了一大批铜艺爱好者。

在程育全的努力下,铜艺正一步步走向人们的生活,走入人们的心中。他用自己的行动证明,传统技艺与现代生活并非不可调和,而是可以通过创新和推广,让古老技艺焕发出新的活力。他希望通过自己的努力,让更多人了解铜艺、喜爱铜艺,并参与到铜艺的传承与发展之中。

不仅如此,程育全在做有匠心的艺术家的同时,更是有情怀的企业家。他与父亲一起出资设立了三项教育助学基金,帮助贫困学生完成学业,为他们提供学习和成长的机会。这些助学基金不仅资助了众多贫困学生,也为铜艺文化的传播培养了潜在的受众。此外,程育全还创立了企业的“浙江神雕关心下一代工作委员会”,致力于青少年的教育和培养。

《雪麓早行》

程育全的愿景是让铜艺走进千家万户,成为人们生活的一部分。他相信,只有当铜艺真正融入人们的日常生活,才能真正实现其文化价值和社会价值。他希望通过自己的努力,让铜艺在新时代绽放出更加耀眼的光芒,让这门古老技艺在现代社会中继续传承和发展下去。

“路虽远,行则将至;事虽难,做则必成;梦虽遥,追则能达。”程育全将这段话作为自己的座右铭,在一锤一錾间,在精雕细琢中,体现着匠人的守正创新。他将与“打铜人”们一起,让铜器以新的姿态重新融入人们的生活。

一、铜艺世家的传承与坚守

《双龙壶》

从程家第一代铜艺传人程尚当开始,程氏家族便将铜艺视为家族的荣耀。程尚当曾是清朝同治年间的铜匠,他的技艺精湛,作品深受当时人们的喜爱。此后,程氏家族的每一代传人都将铜艺视为生命中不可或缺的一部分,他们用自己的智慧和汗水,不断传承和发展着这门技艺。程育全的祖父程中周,又将铜艺推向了一个新的高度。他不仅继承了家族的技艺,还将其发扬光大,创作了许多令人瞩目的作品。程育全的父亲程朱昌,更是将铜艺与现代工艺相结合,为铜艺的传承和发展注入了新的活力。

在这样的家族环境中成长,程育全从小就对铜艺有着深刻的理解和感悟。16岁那年,他正式跟随父亲程朱昌学习铜艺,从最基础的油漆、装潢、木雕等技艺学起,逐步夯实自己的技艺基础。在这个过程中,父亲程朱昌的言传身教对他影响深远。程朱昌不仅是他的父亲,更是他艺术道路上的引路人。从父亲手中接过铜锤的那一刻起,程育全便明白,自己肩负的不仅仅是一个家族的传承,更是一份对传统文化的守护。每一件铜雕作品,都承载着家族的记忆和历史,也承载着一个民族的文化底蕴。因此,他在学习铜艺的过程中,始终保持着对传统的敬畏之心,同时也不断探索创新,试图将传统技艺与现代审美相结合,让铜艺在新时代焕发出新的光彩。他继承了父亲对铜艺的执着与热爱,同时也将这份情感融入自己的作品中,使其更具温度与灵魂。

《玉竹啼莺》

程育全的学艺之路并非一帆风顺。铜艺的传承,意味着要面对传统技艺的严苛要求和现代生活的诸多挑战。在那个机械化生产逐渐兴起的时代,手工铜艺面临着被边缘化的风险。然而,程育全从未动摇过对铜艺的坚守,铜艺始终是他心中最深的热爱。在他的眼中,打铜已经不仅仅是一门技艺,更是植根于他生活之中的“哲学”。从一块平凡的铜片到一件精美的铜雕作品,需要经过无数次的锤打与雕琢,每一次敲击都凝聚着匠人的心血与汗水。付出多少努力,就能收获多少成果,这便是铜艺给予他的最质朴的道理。他决心用自己的双手,将这份古老的技艺传承下去,并赋予它新的生命力。

时至今日,程育全的坚守也得到了社会的广泛认可。他的作品不仅在国内获得了诸多荣誉,还在国际上引起了广泛关注。他的铜雕作品以其精湛的技艺和独特的艺术风格,赢得了无数赞誉。然而,程育全始终保持着谦逊和低调,铜艺的传承之路还很长,他需要不断努力,为这门古老技艺的传承和发展贡献更多力量。

程育全用自己的行动诠释了什么是工匠精神,也让我们看到了传统技艺在现代社会中的无限可能。在未来的日子里,程育全将继续肩负起传承铜艺的使命,用他的双手和智慧,让这门古老技艺在新时代绽放出更加耀眼的光芒。

二、从家庭作坊到铜雕老字号

1983年,对于程育全来说,是一个充满希望与挑战的起点。那一年,他与父亲程朱昌携手,从一间简陋的家庭手工作坊出发,创立了浙江神雕雕塑工艺有限公司。这不仅是一个企业的诞生,更是一段传奇的开端。当时,谁也无法预见到,这个小小的作坊会在未来的岁月里,成长为享誉国内外的铜雕老字号企业。

创业之初,条件艰苦,设备简陋,但程育全和父亲凭借着对铜艺的热爱和执着,开始了他们的铜雕事业。他们深知,铜艺是一门需要耐心和毅力的手艺,每一件作品都凝聚着匠人的心血和智慧。在那个没有现代科技辅助的年代,他们依靠传统的手工技艺,一锤一锤地敲打出每一件铜雕作品。正是这种对传统的坚守和对品质的追求,让神雕公司在激烈的市场竞争中逐渐崭露头角。

经过多年的努力,神雕公司逐步发展壮大。程育全凭借精湛的技艺和独特的艺术风格,创作了众多令人瞩目的铜雕作品。他的作品《百工》以细腻的笔触展现了中国古代劳动人民的智慧与勤劳;《三马九铃》则以生动的姿态传递出一种积极向上的精神力量;《神鹰悦潭》更是将铜雕艺术的灵动性展现得淋漓尽致;而《开放之门》和《朱毛会师》则分别从不同角度反映了时代的变迁和历史的厚重。这些作品不仅展现了程育全对铜艺的深刻理解和高超技艺,更体现了他对传统文化的传承与创新。他曾主持设计与制作了第26届深圳大运会大型群雕《福羊羊》68件、2008北京奥运会景观雕塑作品27件、2006中印文化友好年胡锦涛主席赠送给印度的国礼《玄奘法师》铜像等。这些作品不仅在国内受到赞誉,也在国际上展示了中国铜雕艺术的魅力,让世界看到了中国铜雕艺术的深厚底蕴和无限潜力。

《松鹤同春》

“传统铜艺要发展,就必须与时俱进。”因此,程育全在继承传统铜艺的基础上不断创新,将传统工艺与现代科技相结合。他带领公司探索将传统工艺与现代科技相结合的方法,开发了铸、锻、雕、刻、镂、镶、仿古氧化、贴金、彩绘等20多种先进工艺。近年来,程育全与儿子程颐一道将中华传统文化、新时代精神与铜艺相结合,创新推出了泼铜、喷铜等工艺。他们制作的铜壶,既保留了优质手打铜壶的质感光泽,又提升了艺术审美价值,受到市场的广泛欢迎。程育全表示,传统铜艺需要与时俱进,通过创新让古老的技艺焕发出新的光彩。他始终坚信,只有不断创新,才能让铜艺在现代社会中找到自己的位置,继续传承和发展下去。

2024年,程育全迎来了他艺术生涯中的一大挑战——复刻战国时期的曾侯乙铜尊盘。这件距今超过2500年的青铜器是中国古代青铜器艺术的巅峰之作,其工艺复杂,至今仍无法通过常规的3D扫描技术进行建模。面对这一艰巨的任务,程育全没有退缩。他深入研究古籍,实地考察,结合现代科技手段,经过三年零八个月的不懈努力,最终成功复刻了这件国宝。这一成就不仅颠覆了业界曾侯乙铜尊盘无法复刻的神话,更为文化遗产的保护和传承开辟了新的途径。程育全用他的行动证明了,传统技艺与现代科技并非不可调和,而是可以相互融合、相互促进的。

从家庭作坊到铜雕老字号,程育全的每一步都走得坚实而有力。他用自己的匠心和智慧,为铜艺的传承与发展书写了浓墨重彩的一笔。

三、让铜艺走进千家万户

在铜艺的世界里,程育全不仅是一位技艺卓越的大师,更是一位将铜艺文化推广至大众的先锋。“铜艺的未来不仅在于技艺的传承,更在于文化的传播与普及。传统铜艺要真正焕发生机,就必须与现代生活紧密结合,让更多的普通民众能够接触和喜爱铜艺。”

程育全对铜艺的未来充满信心。他始终认为,铜艺不应只是博物馆里的展品或高端场所的装饰,而应成为人们生活中的一部分。为此,他不断探索创新,将传统铜艺与现代设计理念相结合,创作出既具有艺术价值又贴近生活需求的作品。他希望通过自己的努力,让铜艺走进千家万户,成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

《方岩》

为了实现这一目标,程育全不仅在艺术创作上不断突破,更在文化传播上不遗余力。他建立了国内首家民营“神雕铜文化博物馆”,为公众提供了一个深入了解铜艺文化的平台。博物馆内不仅展示了丰富的铜雕作品,还通过互动体验和教育活动,让更多人尤其是青少年感受到铜艺的魅力。程育全还创办了“神雕杂志社”,定期出版杂志,介绍铜艺的历史、技艺和现代发展。他还免费开办雕塑工艺铜艺培训班,亲自授课,传授铜艺技艺。这些培训班不仅吸引了众多铜艺爱好者,也为培养新一代的铜艺人才做出了重要贡献。

除此之外,程育全积极利用各种平台和机会,展示铜艺的独特魅力,让更多人了解和喜爱这门古老技艺。他多次举办铜艺展览,将铜雕作品带到学校、社区和公共场所,让普通民众能够近距离感受铜艺的美。他还通过社交媒体和网络平台,分享铜艺制作过程和背后的故事,吸引了一大批铜艺爱好者。

在程育全的努力下,铜艺正一步步走向人们的生活,走入人们的心中。他用自己的行动证明,传统技艺与现代生活并非不可调和,而是可以通过创新和推广,让古老技艺焕发出新的活力。他希望通过自己的努力,让更多人了解铜艺、喜爱铜艺,并参与到铜艺的传承与发展之中。

不仅如此,程育全在做有匠心的艺术家的同时,更是有情怀的企业家。他与父亲一起出资设立了三项教育助学基金,帮助贫困学生完成学业,为他们提供学习和成长的机会。这些助学基金不仅资助了众多贫困学生,也为铜艺文化的传播培养了潜在的受众。此外,程育全还创立了企业的“浙江神雕关心下一代工作委员会”,致力于青少年的教育和培养。

《雪麓早行》

程育全的愿景是让铜艺走进千家万户,成为人们生活的一部分。他相信,只有当铜艺真正融入人们的日常生活,才能真正实现其文化价值和社会价值。他希望通过自己的努力,让铜艺在新时代绽放出更加耀眼的光芒,让这门古老技艺在现代社会中继续传承和发展下去。

“路虽远,行则将至;事虽难,做则必成;梦虽遥,追则能达。”程育全将这段话作为自己的座右铭,在一锤一錾间,在精雕细琢中,体现着匠人的守正创新。他将与“打铜人”们一起,让铜器以新的姿态重新融入人们的生活。

程育全,浙江永康人,出生于这座百工之乡的铜艺世家,中国工艺美术学会造像艺术专委会副主任,高级工艺美术师、浙江省工艺美术大师、浙江神雕雕塑工艺有限公司董事长。80年代初期,程育全跟随父亲程朱昌从家庭作坊起步,从此执着于工艺美术30余年。他重视文化传承与艺术创新相结合,先后获得省工艺美术行业特殊贡献奖、浙江省文化新浙商创新奖、中国工艺美术大师优秀作品金、银奖,并创办“神雕铜文化博物馆”。在制作工艺的40多年中逐渐形成了自己的艺术风格与工艺特色,今日的神雕已成为享誉国内外的铜雕老字号企业,程育全本人也成为中国铜雕铜艺的领军人物

责任编辑:张书鹏