访谈 | 苏丹:艺术设计教育赋能非遗文化守正创新

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-07-15 浏览量:104

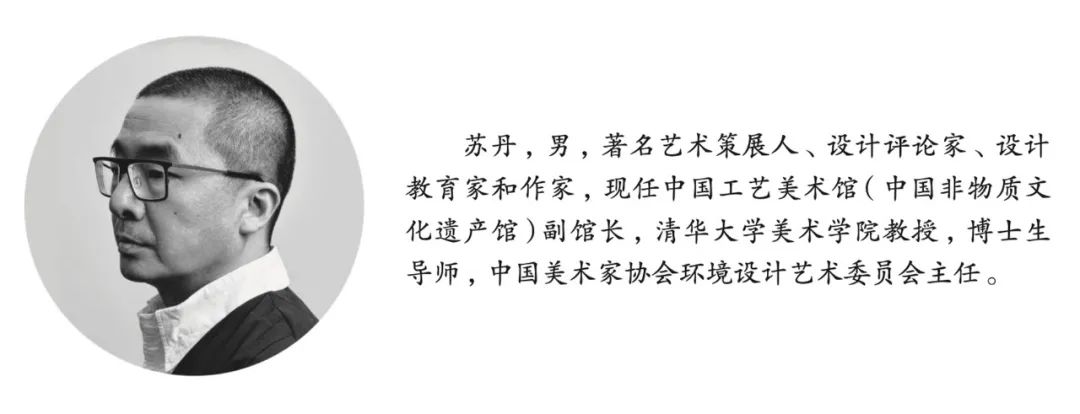

中国工艺美术学会学术委员会委员、中国工艺美术馆副馆长苏丹受邀参加“知·行:设计学科产教融合赋能新质生产力发展高峰论坛”,并接受访谈。具体内容整理如下:

问:能否结合您的策展经历谈谈您是如何看待非遗传统文化与当代艺术设计的表达?

问:您如何看待国内艺术设计教育在传承与创新中国传统文化中的角色?

在艺术设计教育体系里,保持传统文化理论与知识型课程必不可少。例如,通过设置中国传统工艺美术史、世界传统工艺美术史等课程,帮助学生了解传统文化的丰富内涵和独特魅力,建立文化自信,以此为传承奠定基础。然后,我们要不断反思艺术教育到底需要培养什么样的人,社会需要什么样的人。我们一直强调培养高质量专业人才,让其既具备较高的审美能力,能欣赏美、鉴别美,又拥有出色的创造力,会构思、能创新。

我们的社会正在经历深刻变革,艺术设计人才培养的目标与意义需要重构。在此过程中,我一直强调艺术设计教育需要实践,实践,再实践。必须重视对学生实践能力的培养,手艺是非遗文化得以有效保护的根基所在。并且,传统手艺所承载的人性化特质在当前社会具有不容忽视的关键意义。回顾工业时代,机器将人类从重复性劳动中解放,人类社会随之发生深刻变革。然而,人类的思维、情感、创造力及潜能并未因机器的介入而消失,相反,依然蕴含着广阔的开发空间。如今,虽然AI正大肆进军艺术设计行业,但仍难以创造出真正具有内涵与情感价值的作品。因此,我认为教育作为启迪思维、激发潜力的手段在当今社会愈发显得重要。

问:乡村是非遗文化的重要载体,您如何看待对乡村文化保护与城市发展的关系?

城市发展是一个复杂的系统工程,需要综合考虑历史、现状、文化、生态、社会等多个方面的因素。城市化进程中的环境问题一直是全社会共同关注的话题。我认为的环境概念,是一种关于“环境”思想体系支撑下的意识自觉,它是解放而非禁锢,是一种人类认知的进步,体现了对自我的认识,对自然的认识和对社会的认识,它是决定未来的重要观念之一。城市发展不应该成为一个独立的体系,城市文明与乡村文明应该是一种和谐平等关系,应该将乡村文明建设纳入视野之内,这也是我们一直提的城乡统筹发展。而乡村的真正问题,我认为更多在法律、公共关系和经济三个方面。在非遗活化方面,乡村文明是中华民族传统文化的重要组成部分,具有丰富的内涵和独特的价值。

乡村的自然风光、传统建筑、民俗文化等都是乡村文明的重要体现,它们承载着人们的乡愁和情感寄托,例如,江南水乡的乡村文化中,白墙黑瓦的建筑、小桥流水的景观以及丝绸刺绣等传统工艺,共同构成了独特的审美意境。最后,乡村非遗文化保护绝不是对建筑遗存、环境景观的修复与保存,应该更加关注农民的生存现状、传统生活与生产方式,以及现代化对传统农村生活的影响等,这些领域才是乡村非遗活化的重要发力点。

问:您刚提到艺术设计教育需要进行反思,您对我国艺术设计教育有什么建议?

在非遗文化传承的整体框架中,教育扮演着不可或缺的重要角色,是实现非遗有效保护的关键途径之一。还是以乡村非遗传承为例,乡村问题涉及历史承诺与保护、民族文化研究以及教育等多个维度,这不仅体现了乡村问题的复杂性,也进一步表明了乡村与教育在非遗保护中的紧密联系。

就设计学科而言,一方面要构建一个融合文化传承、创新实践以及社会责任的独特世界;另一方面则需着力培养学生思考和实践能力,使其能够深入理解非遗文化的内涵与价值,精准把握乡村问题的核心与需求。从而在设计中更好地体现人文关怀和社会价值,以此更好地服务于非遗保护事业,促进各领域在非遗保护工作中的协同发展,推动非遗保护工作在理论与实践层面不断前行。

我曾提到一个“美育浸润”的环境概念,它强调艺术学习是一种“具身体验”。只有让学生将理论知识运用到实际中,才能提高学生的艺术实践和创新能力,拓展学生的美育视野与修养。清华大学美育工作站的“艺术点亮乡村——与美同行”系列活动为学生提供了赋能乡村振兴的平台,就是一次“具身体验”的美育实践。我认为国内艺术教育需要继续深化改革,一个重要的改革方向就是加强乡村命题的艺术实践,要加强乡土文化教育,提高审美情趣,培养热爱家乡与祖国的情感,提高艺术设计教学的实效性。同时,我们的教师队伍也要加强实践,不仅要持续学习传统技艺,也要探索新兴艺术形式。深入学习传统技艺的制作流程、技巧和文化内涵,不断丰富自己的实践技能库。

问:您认为艺术设计教育如何更好地满足社会新质发展对设计人才的需求?

我认为现在的教育环境与过去有很大不同,现代教育更注重机器学习,而忽略了自然人的成长。我认为老师应该成为学生的精神导师,而不是仅仅传授知识。在清华美院担任副院长、管理文化机构等经历让我对教育有了更深入的理解。

对于学生的成长教育,我认为帮助学生获得一门精妙的手艺并进行感情与思想的传递非常关键,因为这是机器无法替代的。更重要的是,帮助学生找到自己的梦想鼓励他们执着追寻。关于梦想的力量,我常推荐学生看一部电影《千钧一发》。影片中基因被视为决定命运的关键,但主角文森特却凭借自身努力突破了基因不良的限制,实现了航天梦想。

这启示了设计教育工作者不应过分拘泥于传统的观念或标准,避免以单一的模式或标准来衡量学生的能力和潜力。要鼓励学生突破固有思维,勇于尝试新的设计理念和方法。我们还需要关注学生的个性化发展,每个学生都有自己的特点和优势,就像影片中基因不良的文森特在某些方面也能表现出卓越的能力。教育者应该关注学生的个体差异,因材施教,帮助学生发现并发挥自己的独特之处,而不是追求统一的标准或模式。虽然个性化教育不是一个新鲜概念,但面对当今功利化与刻板化的趋同社会,我们的艺术设计领域的教师群体与从业者群体应不忘初心,为学生们的天真梦想保驾护航,积极鼓励与引导他们在创新的道路上砥砺前行。