编者按:这是一场两年前的对话 今天以文字的形式由白明艺术公众号发布、解读,字里行间透着真诚,即使两年后依然有一种亲切感。

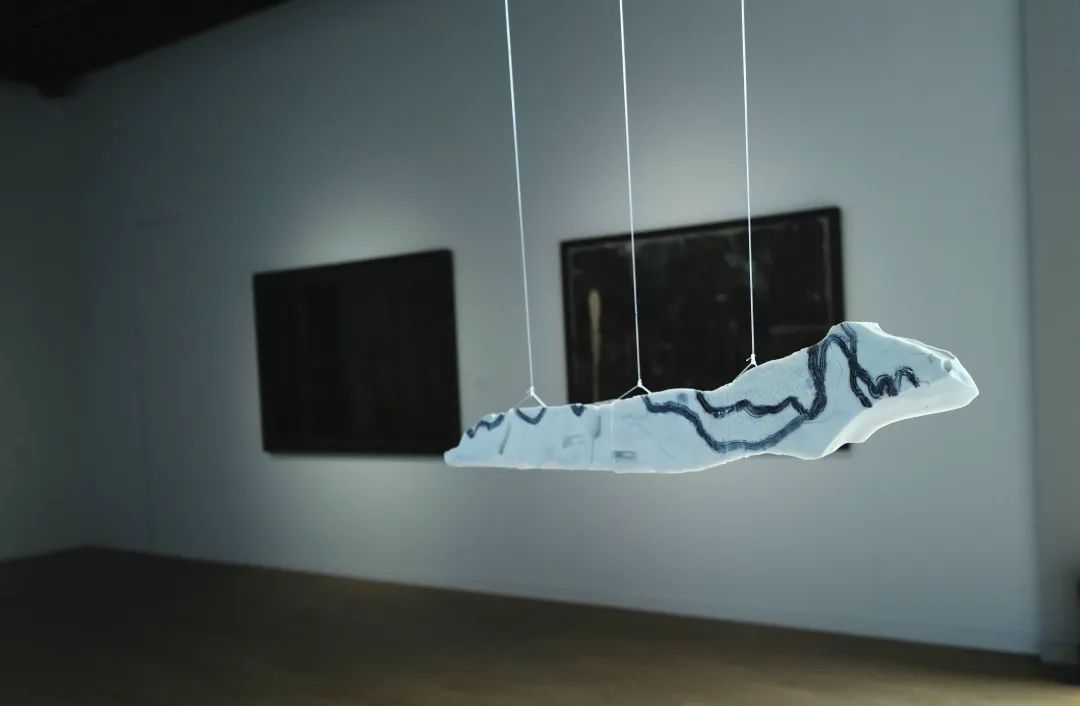

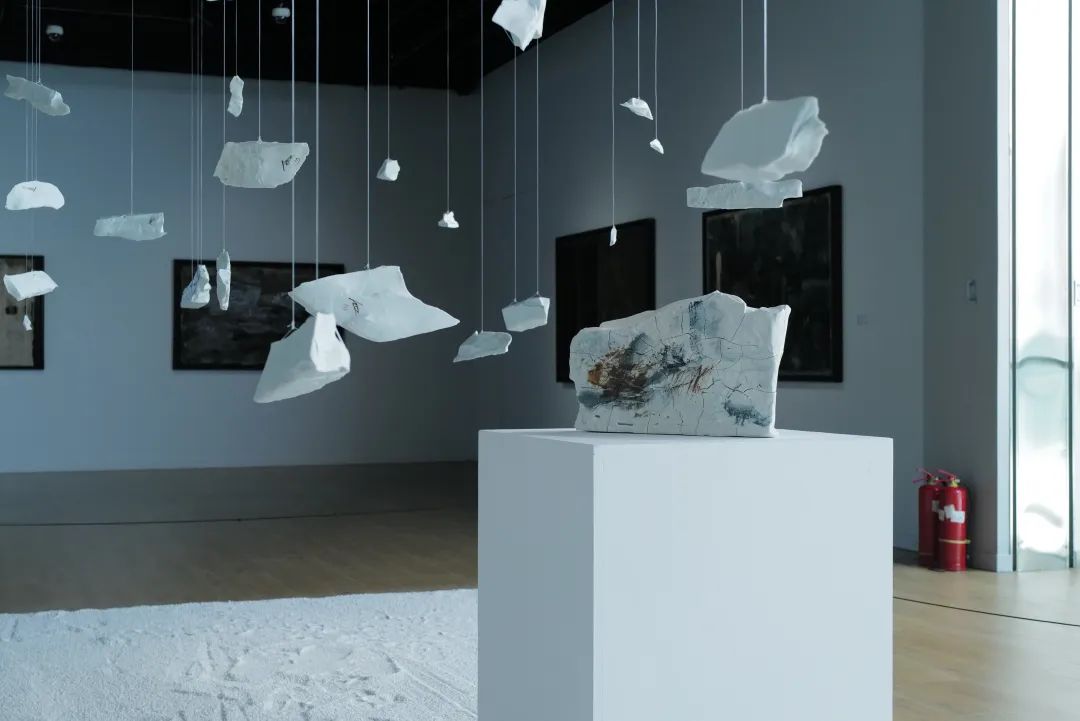

2023年6月13日,由北京实创科技园开发建设股份有限公司主办,壹美美术馆承办的“成器与物归——白明艺术之旅”正式开展。本次展览展示了艺术家白明在创作生涯中极具代表性的96件/组作品,通过“形生”“神游”“物归”三个板块向观众展示艺术家白明从“成器”到“物归”的心路历程。

展览学术研讨会于2023年8月5日举办,参加此次研讨会的嘉宾学者有:美国匹兹堡大学教授高名潞,批评家、策展人贾方舟,中央美术学院教授隋建国,广州美术学院教左正尧,全国政协委员、北京画院院长吴洪亮,作家、艺评家、策展人舒可文,清华大学美术学院教授张敢,中国社会科学院哲学所研究员刘悦笛,中央美术学院副教授红梅,广州美术学院雕塑与公共艺术学院程辰。我们对此次研讨会成果进行梳理,并通过线上推送的方式带领观者从专业策展人、批评家的角度走近艺术家白明的艺术世界。

今天为大家分享中央美术学院教授隋建国先生的发言与对话。

隋建国对话白明:陶瓷的语言

隋建国:其实我是想问一个问题,但是我也得先说说我这个问题的背景。我比白明肯定大几岁,我是80年代初在山东读大学,所以就赶上了82到84年的“寻根潮”。似乎是从台湾过来的一些潮流,那时候我觉得“陶艺”这个词汇就出现了。而且我也是那时候才开始读禅宗的书,开始了解整个中国的青铜器、玉器和陶瓷等整个文明的发展,以前是不了解的。我84年毕业留校,86年到北京读研究生,读研究生之前我还带着学生去临沂烧了一次陶,我自己也尝试了烧陶的作品。当时景德镇陶院80级一个跟我同级的毕业生来到山东,我们一起研究禅宗跟陶瓷的关系。我那时候觉得禅宗甚至老庄是可以抵抗一下西方现代文明的冲击的,我觉得中国最后的根可能是在这个地方。那是第一次接触陶瓷,也大概了解了一下陶瓷跟中国文明的关系。

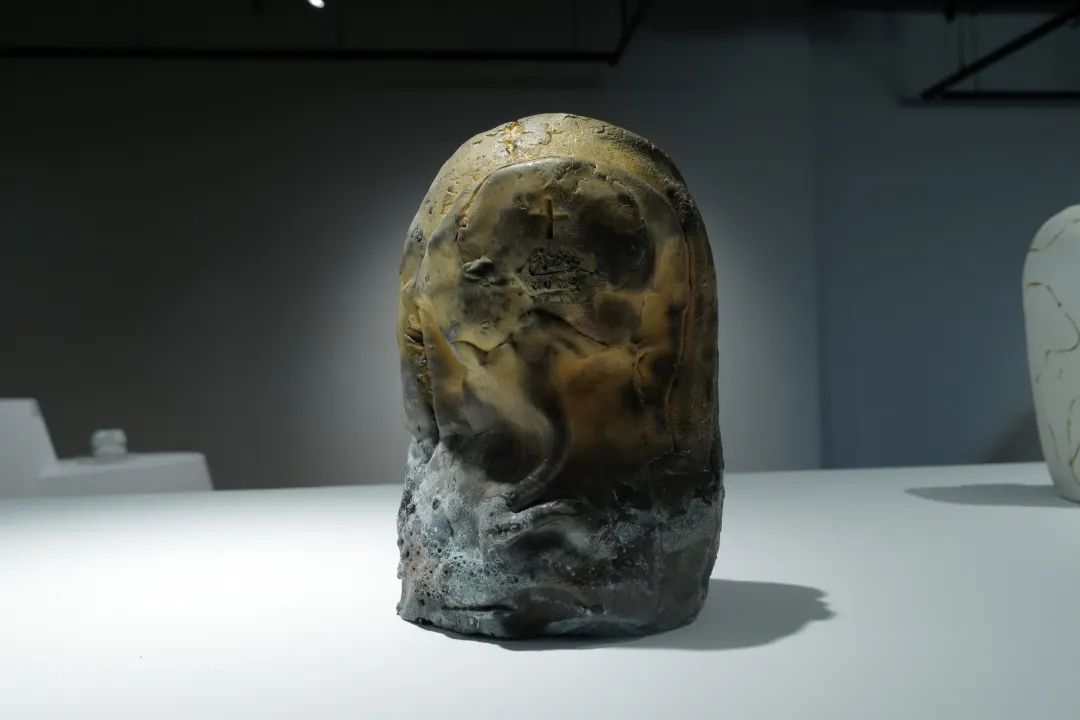

后来我也断断续续地接触过陶瓷,因为我在央美当系主任的时候,副主任吕品昌就是景德镇陶院毕业的,他为雕塑系建立了陶瓷工作室。而且他会请一些国外专家到雕塑系来,他们的个性确实很强。记得其中一位作品形式离陶瓷最远的(沃尔特·麦康尼尔Walter McConnell),就用陶泥直接成型,不经过烧成。他就在我们雕塑系做了一个展览,把成型的陶泥湿着堆起来,在外面做了一个透明的大塑料套兜起来,这样泥就一直不干,塑料袋里面可以看到有水气蒸发。他在拓展陶艺必须烧制这个概念,或者从材料上做考量,我觉得那是我见到的离“陶艺”最远的一位。当然,(像刚才白明解说的)陶艺中还有各种不同的烧成。但是其实我一直也没有很深地进去,没有深入地和搞陶瓷的艺术家去探讨各种陶瓷的语言。我基本上是以雕塑家的方法,完全把陶瓷当做一种材料来对待。首先因为陶泥软嘛,会留下身体的痕迹,这个我觉得使我感兴趣;烧制完成又很快捷。所以实际上陶瓷在中国文化里那些细微的发展,它的又宏大又细微,我了解并不多。今天跟着白明老师的导览问了点问题,觉得其实还有好多问题我是非常生疏的,离得还是很远,我以前老觉得我离陶艺挺近的。白明 坯粉之书 2023

我所谓联想是指,其实中国的当代艺术,总感觉是受来自不管是欧洲还是美国的影响。但我觉得如果从陶瓷出发的话,从陶瓷这个材料和陶瓷作为艺术这个角度和方向来出发的话,中国有优势。所谓的全球(基本也就是欧美发达国家)在工业化的过程当中,把陶瓷已经普及了,从工艺上是解决了。所以在现代雕塑里,陶艺或者陶瓷(在工业文明的背景下)充当了一个角色,而且这个部分的体量很大。刚才高名潞老师也提到,从空间来思考的这个意识,以及从时间来思考的这个意识确实是有一个东西方的不同。我想如果要是真正号召一个以中国为主体的、或者大家平等的一个当代艺术的展览,做一个深入的讨论的话,那其实陶艺或者陶瓷是一个最能产生平等对话的领域,因为它是中国的主场,中国应该有天然的号召力。中国跟陶艺相关的艺术家,从80年代就都开始了实践。我80年代接触陶瓷,是跟当时整个中国的氛围相关的。从那时最早的启蒙,到后来这些年中国的市场经济条件好了,全国各个大窑口又恢复活跃,开始接受陶艺创作,因为原来都是实用陶瓷为主。在市场经济下,我觉得在中国接触过陶瓷的艺术家,或者身在陶艺领域的艺术家,其实已经被锤炼了好几遍了。在这个情况下,如果有一个以中国举旗来号召的当代陶瓷国际艺术大展的话,这是最容易成功、又能突围的一个特别好的办法。这方面水墨或者别的东西就很难。中国的水墨很妙,我觉得和青铜、玉器、瓷器其实是同样的高水准,中国这一整套我觉得它们真是在同样一个文明的水准上,可西方人不太能玩得了。但是由于西方的工业化,陶瓷是作为一种现代语言被普及了,从这方面他们是能进来的,而且也能看到中国现代陶艺家做的东西,也知道中国古代陶瓷的厉害,因为咱们是起源国。这个事儿一直在我脑子里。当然我做陶艺不是因为这个关系,我是因为泥的这个材料我喜欢。大成若缺 局部 2023

大概在这个背景下,此前没有跟白明老师深入探讨过,我就想问,当你在中国做陶瓷艺术展览的时候,它很容易一下就变成一个行业内的事儿,就是和另外的绘画、雕塑或者当代艺术圈是脱离的,好像又回到工艺那个圈子里去了,大概是这种感觉。但是当你到国外展览,我看到你也有很多的展览,邀请你去展览的人,不管是美国还是欧洲,我觉得他们的想法应该是不一样的。我想他们是会把你当做一个好像和所谓中国当代艺术不太相关的东西来看待,从你身上也能看到跟中国古代传统的关系,然后也希望能发现中国这么多年,从宋代有了瓷开始1000年之后,是不是有了新的迹象?因为经济起来了,文明就会兴旺,是不是人家也有这种期望?或者他们就是觉得很当代?我想听听你的感受,这是我一点都不知道的。咱们通过自己的眼睛去看会有一个惯性,有时候就应该听听别人的说法。这些展览给你做的画册做得都非常精美,虽然我看不懂外文的内容,但他们一定是非常认真非常敬重的一个做法,这个很有意思。我觉得他们做中国当代艺术图录的话可能不会这么做,似乎他那个心态不一样,所以我是想问这样一个问题。2023 北京 壹美美术馆 “成器与物归——白明艺术之旅”展览现场白明:前面几位老师所讲其实已经解决了一部分我自己几十年来创作的真正的困惑。贾方舟老师对我比较了解一点,因为贾方舟老师96年就看了我的展览,也参加了那一次的研讨会。其实在我的艺术经历中,刚才隋老师问到的点,恰恰是我自己还没有形成一个稳定认知的、在变化的问题。我这么多年的创作,从年轻刚刚出道的时候,真的是特别想跟随那样一个重要的浪潮以及建立自己个人风格的那个时代,那时是用有一些破坏性或者是建立性的心态来进行艺术创作,对陶瓷的认知也不像今天。而且那个时候特别讨厌这种做实用器的、工艺性的陶瓷艺术。所以我最早是以绘画方式和综合材料的方式进入自我认知和表达上来的。我第一个艺术表达的行为方式不是陶瓷,虽然它是我的职业,也是我的专业,可是我愿意借助的恰恰是大家当时认为不是我专业的绘画,甚至是综合材料。

但是慢慢往后走的时候,神奇的事情就在发生,有的时候我想抵触的东西,它慢慢会变得很强大,尤其是我去了美国进驻了半年,也是有赖于陶艺的可能性比较多,拥有这种进驻的方式,要求国外的到中国来,中国到国外去,那半年进驻在美国给了我很大的改变,我在思考观念、现代,以及被西方的那些重要的艺术家的经典的艺术作品带来的那种心灵的震撼,对我那一代人来讲是很强大的。那时候突然就觉得原来过去我们那种写实主义也好、传统的绘画,甚至很多的那种审美老套、一致,(现代艺术)简直就是对我们那个时代的人最大的呼唤,一下子让我们对西方那种个性化的表达和对个人情感认知的极度信任有一种拥抱式付出的感觉。慢慢地,虽然我是用绘画的方式进入到艺术表达里面来,但是我的职业具有一种极为强大的力量把我拉回去。通过技术进入到陶瓷艺术的创作里面来以后,那种外在的改变,就开始向内心情感和对待这个材料认知的点上去融合。刚才高名潞老师聊到,就是当代艺术到底是要我们直接去表态,还是有更宽泛的空间的时候,恰恰是那个时代我最困惑的。我觉得我的陶瓷做的越经典、越精美,技术越熟练,反而是越腐朽、老套,甚至是觉得自己越落后、创造力被技术稀释得无影无踪。我一直是在这个困惑里面缓慢地前进。但是到了什么时候开始就有一些改变呢?就是我越来越觉得个人的力量是非常微小的,特别是通过做陶瓷,通过火烧的这种环节。时间慢慢把自己的个人表达和认知细化,宏观的那种观念就会很自然地在你动手去接触材料的时候,把你拉到另外一个空间里去。

古城窟 局部 2022

其实我在画、在创作的时候是带着观念的,但是做着做着那个观念就很自然地慢慢消解了,就会顺着这个材料、顺着你独有的心境,去开始找你自己愿意去体现出来,或者说比较敏感的东西,这慢慢就让我又回归到陶瓷的材料里面。特别是瓷,刚才隋老师讲的,中国作为陶瓷大国,其实严格上来说中国是瓷的大国,因为陶的历史中国还不如西方、非洲等其他的很多国家。瓷这个秉性,可能那种材料的纯粹化本身会慢慢教育你的。如果说我的艺术慢慢的有些改变,包括观念有所改变,不是我的技术让材料听我的安排,形成我想要的一个形态,反而是几十年的历史,是这种材料和烧成的工艺,顶着我向它慢慢的靠近。

墟·卷轴 局部 2022

这一点使我有两个很不一样的表达方式,一方面我想在绘画形式的观念和风格上建立自己的东西。如果要建立就一定要打破,不打破不可能在这个空间里面有所建树,但是当我进到这里面来的时候,又发现原来我是那样的传统,我所受的教育和我的秉性是那么强大。我很难去改变这个,然后我就开始在自己其它的材料里面实践。反而是什么时候让我真正形成了我最近可以讲相对来讲放松的心态呢,既不担心观念,也不担心技术,也不怀疑自己的东方性,我也不质疑我是否具有当代性,就是10年来西方各个博物馆主动邀请我去做展览,慢慢地让我陷入这种中国人看中国的陶瓷、西方人看中国的陶瓷、传统的产区艺人把我视为异类,以及西方把我当作传统东方性的艺术家来认知的状况,当这些认知开始混淆,我就开始不太在意我是什么样的角色了。近10年来,我的最大的感受就是,原来我认为传统的、装饰的、容器的东西在西方不一定是被这么看的。他们认为我的容器是抽象雕塑,他们认为我的这种语言表达,在传统的所谓装饰性的语言中,赋予了一个个人认知这个时代的、诗性化的当代转换。在中国必然会受到一个最强大的优势影响,就是中国的文明历史,以及中国的陶瓷对世界的伟大贡献,它洋溢着一种由心灵深处散发的文儒之气。

对这样一个材料你会充满悲悯之心,一个看起来没有生命力的材料在你的手里,你在它柔软的时候给它任何一点力量它都会捕捉到,并在火烧之后呈现出来,它极为强大的材料秉性使你给它的一切都会在最终的面貌上有所反映。我觉得这就特别像人在这个时代里面所感知的生活:它既现代,但其实又非常非常的传统。我们所受的教育太强,有的时候让我们觉得今天和昨天之间的反差巨大。我很庆幸我的认知不稳定,一直到今天还不稳定。现在唯一有一点就是觉得我年龄也到了,可以不去太多的想作品是当代、是东方还是什么。我觉得个体对待一种材料独特的认知、那种感情和形式,以及一种敏感,可能就是这个生命存在的意义。所以最近我的作品没有很多的非要表达的主题,包括漆、陶瓷、水墨,我更多地想的是怎么样把一个最古老的、我追随和敬仰的艺术形式,一种完全是靠千百年来的经验锤炼出来,却被技术所固化的审美,在今天赋予它新的一点点自由度。这是我目前近10来年来最重要的创作心得。慢慢地我不太在意当代、观念、是否政治,个人的艺术是否高超,还是风格和哪个时代靠近,甚至是你的材料跟过去的工艺有什么样的吻合,还是说究竟打破了什么。

2023 北京 壹美美术馆 “成器与物归——白明艺术之旅”展览现场其实这个展览我也有点犹豫,刚才路馆长讲了,三年筹划一个展览,其实是我在不断地犹豫,甚至我都想推掉这个展览。我觉得没有很多东西可给大家看,因为我觉得这是个体行为,反过来西方有些展览我特别乐意,因为他不提什么要求,他会说我就要这一类或者就要另外一类,然后他也不太在意我对展览的建议。他们有他们的展览团队,就按他们的方式来走,反而我就觉得跟他们合作展览我没有任何的压力,而且我觉得他们的心态也很轻松。而且他们邀请我做的一些展览让我开始慢慢地在对待材料的认知上,也也更加自信了一些,原因就是他们主动找到你给你做展览、出画册,甚至经费都是他们出的,包括保险、布展,他们的布展团队都非常专业,但是角度跟我的不太一样。2014年我在法国塞努奇展,其实我是提前了几天去的,我就以为像在中国布展一样,我要参与到布展里面,没想到我提了很多的建议,我说这个应该放这里应该放那里,他们都不听的。但是他们会很客气,因为你是作者嘛,但是不听你的,按他们的方式去展。但是我发现按他们的方式展览以后的效果,让我对我自己的作品的那种原有的、固有的审美产生了改变,这又是我通过展览来反省自己的作品。其实到最近我的所有作品,如果说非要说我有一个想法比较执念的话,就是我希望有一些我不能控制的东西出现。包括水墨、漆画和陶瓷。如果有陌生感,那就是我认为我自己欣赏的或者说我期待的,至于别人说好坏,不是我要做作品的目的,我特别希望看到我自己的作品能给自己带来一些陌生感。

隋建国:再追问一个问题,抱歉又引出一个问题,但这个问题要追。就是能说一说哪个国家、哪个博物馆选了你哪一部分,或者哪几个部分的作品吗?也就是他们是怎么来选作品的?因为我觉得在中国传统文化中的学者都是综合性的,而西方的传统里就是学者更专一,所以中国的学问方式导致中国这个文化习惯,也可能会让艺术家实践中触及的东西更多。但是当这个西方的博物馆来选你作品的时候,他们是觉得对他们来说这么多作品中哪怕一部分对于某一个领域某种形式来说已经完全足够了,然后从中来选择一部分吗?还是他们会对你的每一部分都选一点,形成一个发展线索?

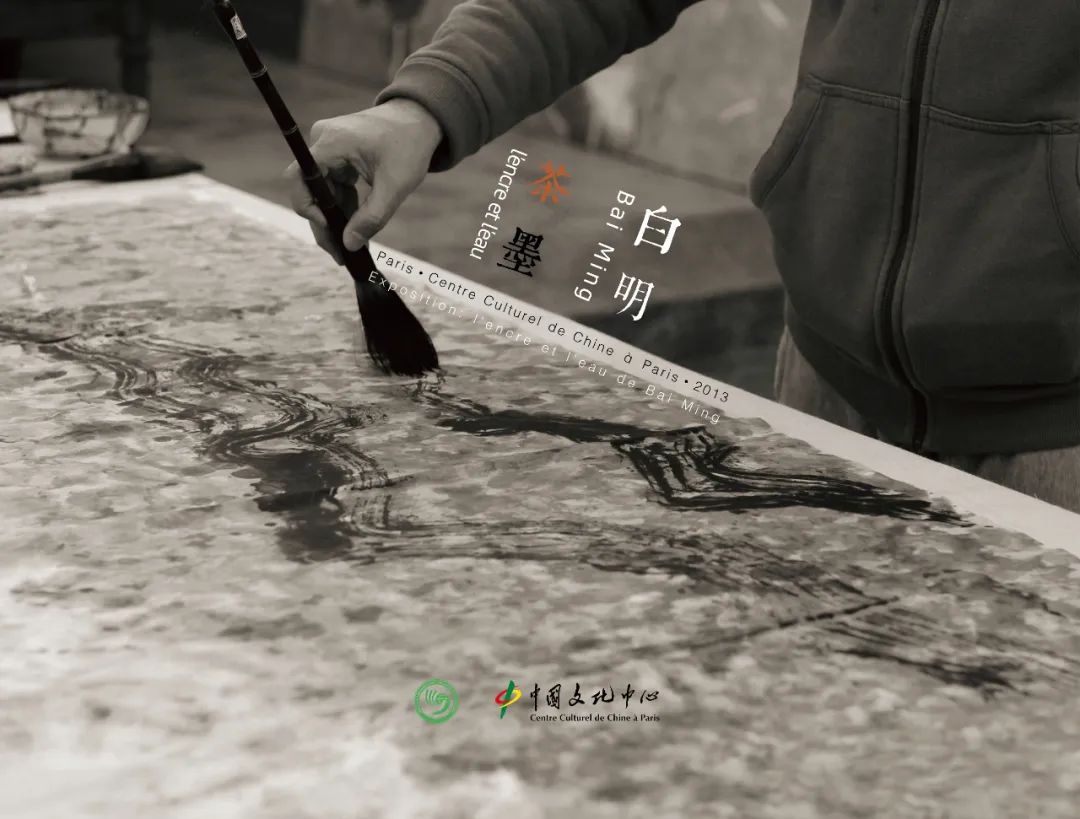

熵裂 2017

白明 :比如我14年塞努奇的展览,他们博物馆的馆长西米苏·清水,她的丈夫是日本陶艺家,她自己在东京艺术大学讲过课,有很好的日语能力,也懂基本的中文交流,也是一位亚洲艺术的学者。她一直在关注中国的陶瓷艺术,也在法国推动过日本的现代陶艺,但是她一直想在中国找这样的人,按照她自己的说法,一直没有找到特别合适的人选,她2010年在法国巴黎中国文化中心看到了尹吉男先生给我策划的小展“瓷语东方”。她真正想邀请我去做展览是2013年,她代表法国研究东方艺术的博物馆学者在广东参加中国文化部主办的策展人大会,正好广东美术馆用整个一层全部的空间给我做了一个陶艺展。她看了以后要来电话联系我,而我当时正好在法国。结果2013年8月我又到法国举办了一个小型的绘画展,《白明茶墨》画展,然后她就让她的副馆长来看我的展览,并邀请我去参观这个博物馆和他们的库房。因为到博物馆看仓库的话是一个蛮荣耀的事,我就答应了,然后就来谈我的个展,我没想到是以这样的方式。她选择我的作品竟然主要是容器和我的陶瓷装饰器皿。她就说觉得我的这些器皿让她觉得她对整个中国陶瓷历史的研究里看到了比较新的东西。她说完全复古的产区她去了很多,她特别希望亚洲艺术博物馆能够举办一个跟中国最古老的艺术形式相关但又有今天新的面貌的展览,然后她为了让别人知道我的这个新容器新装饰从何而来,如何区别于其他陶艺家,就加了我一些绘画作品,大概四五张水墨、几张材料绘画,再加几件“大成若缺”的陶艺,还有一些小雕塑,这些东西是来佐证我的容器为什么和其它的不同。2014 法国巴黎 赛努齐博物馆 白明陶瓷与绘画作品展展览现场

后来到意大利的展览,他们是通过我在欧洲其它的作品展邀请我去办展,甚至还觉得我的教学带动了一批年轻人,举办了一个“白明和他的学生”的一个陶艺展。再后来在葡萄牙是一个比较特殊的环境,他们跟中国有一些合作,但是跟我不熟,他们在被推荐过去的几个艺术家中选择了我。那个展览是综合的以陶瓷艺术为主的,是范迪安先生过去做的中方策展人。他们MAAT博物馆的策展人、馆长是原来MOMA的副馆长。还有比利时的陶瓷艺术博物馆的个展等等。现在还没有完全落实的一个展览,就是明年4月份我在罗马现代艺术博物馆有一个邀请个展,以我的陶瓷作品为主体。还有一个个展计划是明年法国昂蒂布毕加索博物馆的个展,毕加索博物馆的上一个个展是给汉斯·哈同(Hans Hartung)做的。他们的选择就不太一样,初步选择的是我的大盘(大成若缺),还有我的小部分容器,还有小雕塑“参禅”为主体。这些展览作品与计划还在沟通之中。意大利 威尼斯 奎里尼·斯坦帕利亚基金会博物馆 2018“对话——白明与他的学生陶瓷作品展”展览现场文章来源:白明艺术

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会