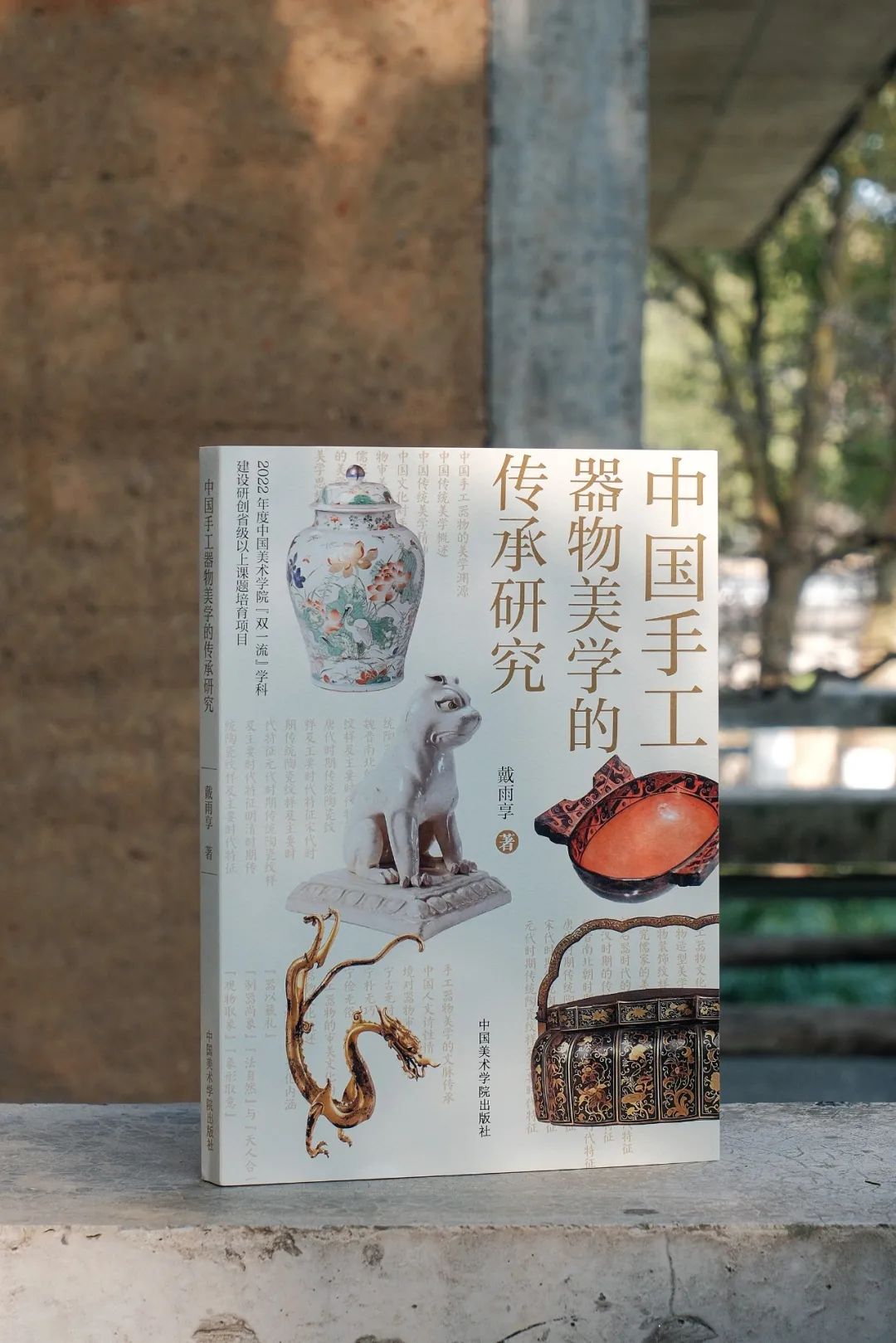

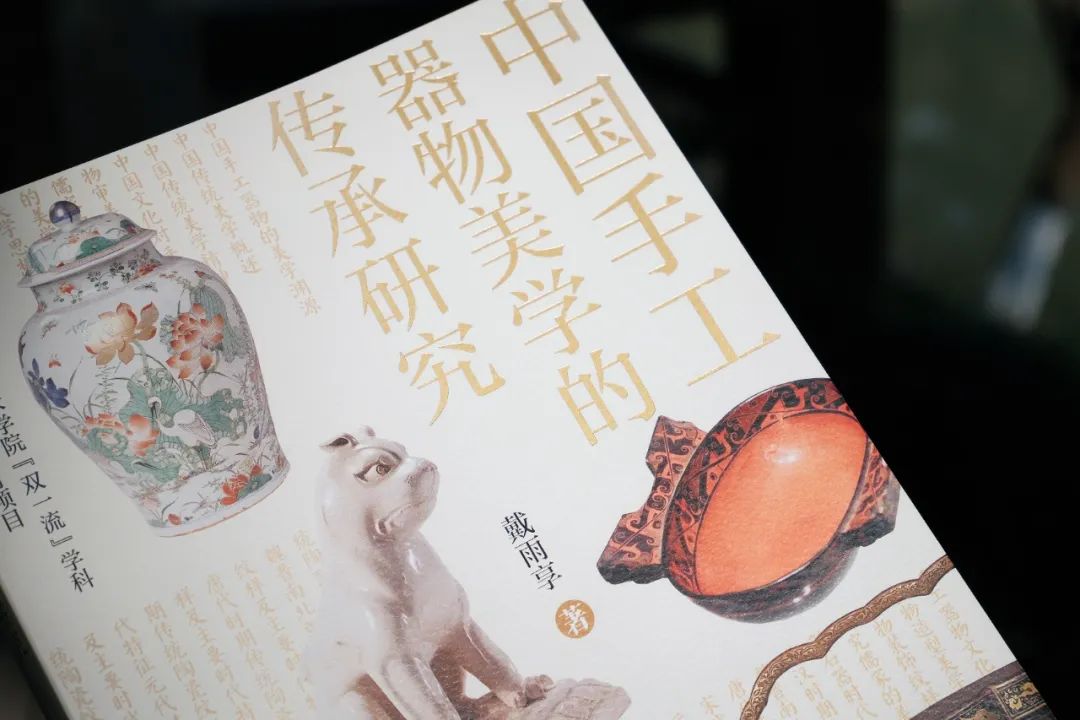

推介 | 戴雨享:《中国手工器物美学的传承研究》

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-03-05 浏览量:956

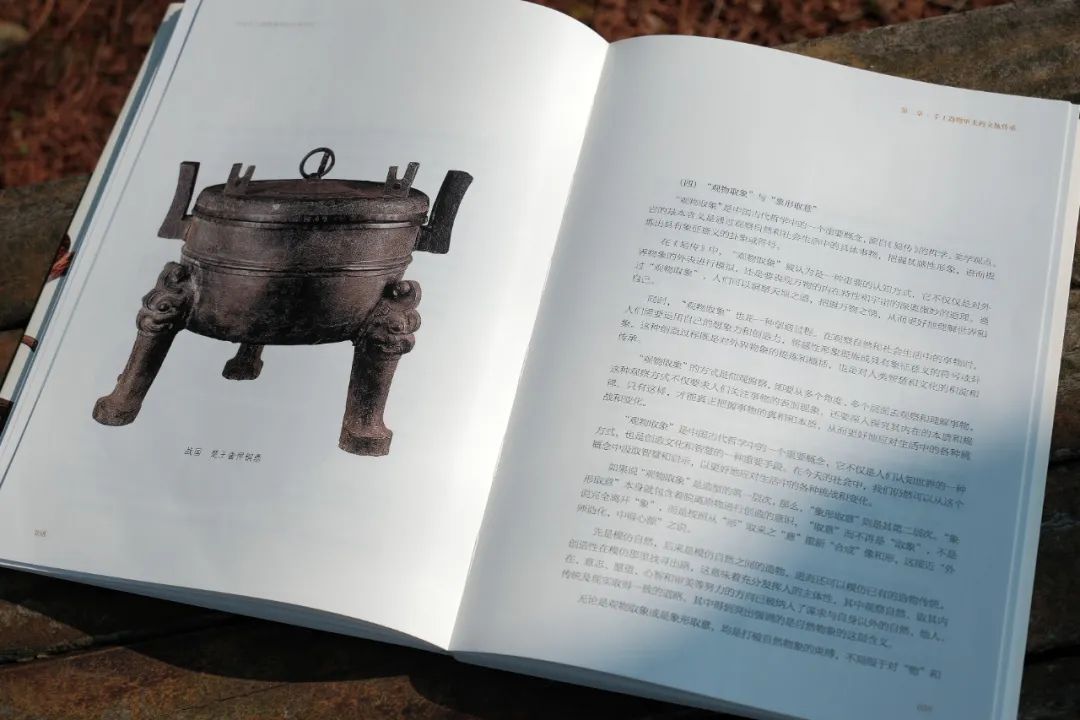

从远古的陶器到宋代的青瓷,从青铜鼎的威严到紫砂壶的温润,器物不仅是人类双手的创造,更是文明、哲学与美学的结晶。《中国手工器物美学的传承研究》一书,以“道器关系”为纲,带我们穿越千年时光,探寻藏在器物纹路与造型中的文化密码,解锁中国美学最深邃的精神内核。

《中国⼿⼯器物美学的传承研究》⼀书以系统性研究框架,围绕中国手工器物的美学渊源、⽂脉传承、⽂化美学因素的形成、⽂化审美⽐较研究,以及⼿⼯器物⽂化与当代器物美学的创新、当代⼿⼯器物美学的研究体系建构等⽅⾯,对⼿⼯器物美学的产⽣、形成、内涵、传承以及在当下的表现进⾏了详细的论述。

为什么器物能“载道”?

——藏在器物里的中国哲学

书中以“道器合一”为核心命题,通过梳理中国哲学中“道”与“器”的辩证关系,结合历史脉络与美学范畴,系统阐释了手工器物从技艺到精神、从实用到审美的文化内涵。书中既剖析了青铜器、瓷器等经典器物的哲学隐喻与社会功能,又提炼出工艺、功能、地域、情感、简约五大美学体系,并立足当代设计语境,揭示传统器物对现代生活的启示——器物不仅是承载“天人合一”宇宙观的载体,更是中华文明基因的具象化表达,为全球语境下的文化身份认同与设计创新提供了东方智慧的解决方案。

2022年度中国美术学院“双一流”学科 建设研创省级以上课题培育项目

本书作者从事陶艺创作和教学⼏⼗年,具有丰富的实践和教学经验。在书中,作者从艺术家和教学⼯作者的⽴场出发,为读者展现了其对⼿⼯器物美学的认识,这与⺠间匠⼈以实⽤为主的器物制作有明显区别,有助于读者从更⾼层⾯认识⼿⼯器物的美学和⽂化价值,对普及和传播中国⼿⼯器物的美学和⽂化内涵具有重要的指导作⽤。

我们或许早已忘记:一只粗陶碗的温润、一方端砚的方正,背后藏着中国人对“天工开物”的敬畏,对“器以载道”的坚守。《中国手工器物美学的传承研究》场唤醒我们对器物之美的重新审视——它告诉我们:最高级的美,永远扎根于土地与人心。

《中国手工器物美学的传承研究》序言

文/戴雨享

“道”和“器”,构成了中国手工器物美学的核心范畴,“道”是一种无形的、抽象的、本质的精神观念与思想存在;“器”则是一种有形的、具象的、感性的人为事物。“器以载道”是中国古代器物美学的重要思想。无论是“道在器先”“道在器中”,还是“天下唯器”,从中国古代造物实践中来看道器关系,“以器启道”是其重要内涵,即从“器”中能够体悟出匠者的美学追求。

器物作为人类的创造物,不仅合乎自然之道、承载社会之道,而且在物趣与人情的融通中,还能够体现利生乐生的生命之道。“道”“器”是中国古代哲学史上的一对重要范畴,所谓“形而上者谓之道,形而中者谓之技,形而下者谓之器”。在中国哲学中,把“道”作为世界本源来思考的是老子,此前,人们普遍认为“天”是万物的本源。《老子》曰:“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,强字之曰‘道’,强为之名曰‘大’。”在老子看来“天”不是最根本的,最根本的是“道”,“道”先于天地。老子认为“道”生万物,包括“器”在内,因此,“道”就成为中国古代哲学的最高范畴。

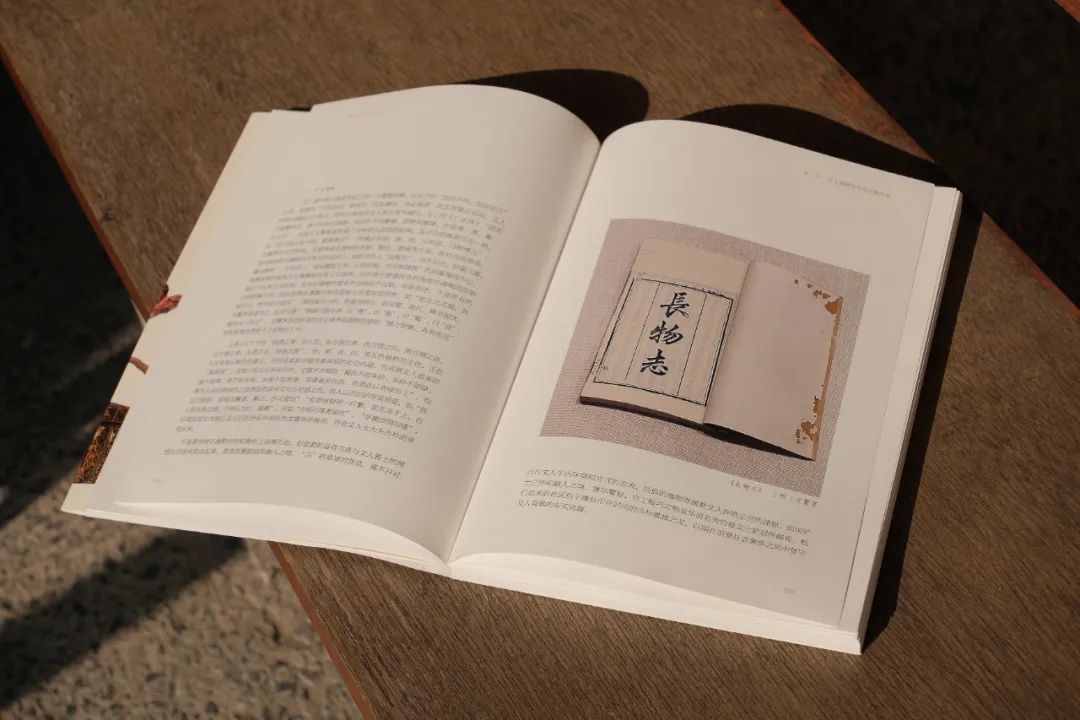

道器关系在宋代表现为道气关系、理气关系。北宋大儒、思想家张载认为,气是最根本的,宇宙中的一切皆是气,气即道。“道”虽然超越形而下而运行于无形世界,但张载以气流运动来说明“道”的变化历程。北宋思想家、理学创立者程颢、程颐由张载的道气一元论发展为理气二元论,主张理即“道”,认为理为世界的本源。程颢说:“形而上为道,形而下为器,须著如此说。”南宋思想家朱熹进一步阐发了“二程”的道器观:“凡有形有象者即器也,所以为是器之理者则道也‘器’。”朱熹认为,“道”与“器”是不能截然两分的,“道”是通过有形有象的“器”表现出来的。明末清初思想家王夫之对道、器的理解,突破了道、器两分的窠臼,他认为“道”是不能离开“器”而存在的,“据器而道存,离器而道毁”。他继承了程颢的“器亦道”“道亦器”的观点,坚持认为道器一体。中国传统的“道器”关系,无论是“道在器先”“道在器中”,还是“天下唯器”,无非表明是重道还是重器,从古代造物的实践来看,“以器启道”是其重要内涵。从器中我们能够体悟出它的美学追求,其中至少包含三层意思:在古代器物上,我们能够感受到生生不息的自然之道与天地之美;不同时代、不同社会的政治、经济、文化、审美状况,甚至不同阶层的人们的愿望、情感与思想等,或多或少地能够在古代器物上找到它的踪迹;古代造物者要“原天地之美而达万物之理”,天地之美寄于生命,在于盎然生意与灿然活力,而生命之美形于创造,在于浩然生气与酣然创意,故其所创之物浸透着活力迥然的生命情调。

《论语》中出现的“器”大致是指喻人的,不仅表现人的道德品质,也用来比喻人的精神境界。《论语》中对“器”的含义进行探讨后,进而分析孔子所论“器”之背后的深层内涵。孔子在论“器”的时候并非单纯地在谈“器”,他是通过“器”来探讨人存在的意义究竟是什么。孔子不希望人只作为一种“器”而存在,他推崇礼器,希望人们能够学“礼”以至于“仁”,最终达到君子的境界。考察《论语》和《左传》中出现的“器”,指出“君子不器”中的“器”不能简单地理解为“器具”。“不器”出自孔子,强调凡是想成就事业的君子,就不能像一个固定的器具一样拘泥于特定的形态功能,而要打破器具的限制,树立宏大的志向,而“器”也作“礼器”讲。

因为这不仅符合儒家重“礼”的观念,而且和孔子的思想一致。中国传统美学的关注目标的根本是人生问题,其最高追求在于世界观与人生观(即哲学思想)的表达,因此与中国传统哲学紧密相连。把握中国文化的基本框架,了解中国传统文化的精神,知晓中国传统美学的基本精神及其总体范畴,将美学研究作为主要构架,以审美意识为主要载体,梳理美学体系作为研究所有美学问题的重要支点,是研究中国手工器物美学的主要方面所在。“审美意识”是个含义宽泛而又含混的概念 , 内涵缺乏严格限定,外延又极为模糊,用来书写这种特殊经验的术语也并不统一。作为一种包容度极大、极具弹性的复合性范畴,对它的研究应当更宽泛、更自由,只有将美学和审美作为人类文化的经验形式之一,即人类发展过程中更富有人性和人文精神意义的经验领域,才能更深刻地理解和阐释美学及审美意识的内涵。

本书的研究思路与学术目标主要体现在三个方面。一是探讨美学在手工器物制作中的审美意识的形成因素,即回到传统,从中国美学思想库中寻找审美理论的丰富资源。通过梳理中国美学理论的历史发展演变以及中国审美理论的本土传统,来寻找中国手工器物美学演变的历史与逻辑,并在此基础上对“器物美学”做出深入而全面的解读与释义。二是从中国诗词意境中,寻找中国诗性情境的语境所形成的因素及人文精神,进而对器物审美产生的影响。三是在中国传统器物的造型及装饰形成发展中,找寻隐含的东方美学的审美线性,并研究其形成的发展文脉及美学特征。本书结合中国文化精神特别是中国传统美学精神,提取其中重要并适合手工器物表达的美学范畴。

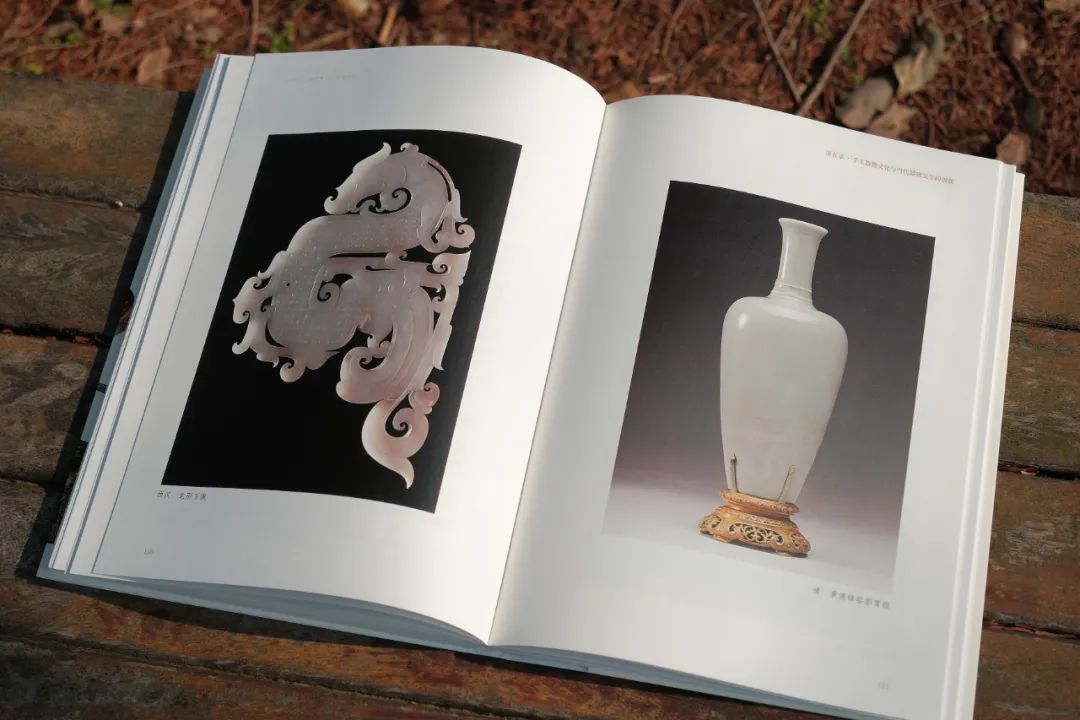

1. 工艺美学。工艺美学是手工器物的重要美学范畴之一,它关注手工艺器物的制作技艺、材料质地、造型设计等方面,强调手工艺器物的精致、优美和独特性。

2. 功能美学。功能美学注重手工器物的实用性和功能性,强调手工艺器物应该符合人的使用需求和习惯,同时兼顾美观性和实用性。

3. 地域美学。地域美学强调手工器物的地域特色和民族风格,反映了一个地区或民族的文化传统和历史背景,让手工器物具有独特的地域魅力和文化内涵。

4. 情感美学。情感美学关注手工器物所表达的情感和意境,强调手工器物应该能够引起人们的共鸣和情感投射,让人们在欣赏和使用手工器物的过程中感受到温暖和愉悦。

5. 简约美学。简约美学注重手工器物的简洁、清新和自然,强调去除烦琐和复杂的装饰,让手工器物呈现简洁而优雅的美感。而“自然”“中和”“虚静”“律动”“气韵生动”“虚实”“典雅”“雍容”,分别研究相应的哲学与美学思想,即手工器物蕴含的深层意境;同时,结合手工器物范例,研究相应的手工器物的意象表达,即“融入自然”“师法自然”“崇尚自然”并从自然中汲取意象加以抽象地线性表达,结合多元调和、浩然大气、守正、谦和文雅、敦厚有力的“中和”器物造型,极简、空灵、清淡静逸、动逸的“虚静”器物意象;表达周易“阴阳”思想的器物意象、视觉对应、含蓄抽象、变异与融汇,从而表现器物的意蕴,以及“宇宙意象”与“气韵生动”的器物神性及线性、分形、对自然生灵的动态汲取、神话传说的描绘特征的提取以塑造器物的意象。

其中,“典雅别致”的造型、“逸情内敛”的装饰、“经典和谐”的器物造型,探讨中国美学思想及手工器物之间的传承研究,并试图器道相通,体现了中国人文观念中对宇宙最本原的理解。“器”“道”在工艺制作中的本体意义体现了中国古人造物蕴含道的愿望,造物本身就是宇宙生命运动永恒秩序的体现,“器”以载道连接着现实人生与天地宇宙精神的交流,令人审视生命灵魂的本原的终极价值。这种文化现象,包含一个极为重要的哲学道理。它反映了人与物的一种特殊关系,以及由此而产生的观念意识,即人按照自身感知来创造器物,并把感知投射到器物,使之符合人性;同时人又从器物身上发现事物的规律、准则和“道”,因而通过器物观照人,象征人自身,透过“物性”把握“人性”。

器物对道的承载,一方面是从已完成的具体器物而言的,另一方面是对人类制器行为的原则要求而言的。而器物凭借自身功能融入人类世界后,取得了独立的性格,形成了发展的文脉,它自身的规律和要求与日月同辉,在生活的方方面面同人类发生着千丝万缕的关系,在不知不觉中潜移默化地影响着使用者的生活习惯、生活方式以及审美感受和观念;后者反过来又促进前者的发展,使其按照美学的循序更自由地展现和发挥。

“人性复归,天人合一”是中国古代哲学家对理想世界的追求,可以理解为人类社会的终极目标,是达成人的主观意志与客观实践相互融合的境界。以再现美学观为基础,人类为了生存、繁衍,竭力去适应充满神秘感的大自然,顺乎自然并改造自然。古典主义艺术再现了人对自然的恐惧、服从、崇拜、赞美,器道相通体现了中国人文观念中对宇宙最本原的理解。艺术是生命的形式,美是人性的外化,研究器物美学的传承,外物可以内化于心,这是载道之器的初衷。

戴雨享,1965年生于江西景德镇,1989年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院),1989—1996年任教于景德镇陶瓷学院。1996年起任教于中国美术学院。现为中国美术学院手工艺术学院陶瓷艺术系主任、教授、博士生导师。2002年应邀赴日本社会福祉兹永会陶艺研究所访问做技术指导,2003年获中国美术学院陶艺系硕士学位,2004年应邀赴美国夏威夷大学做访问学者,2008年应中国澳门文化基金会邀请赴澳门作陶艺交流,2012-2014年兼任丽水学院艺术学院院长。

责任编辑:张书鹏

文章来源:一页南山

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会