学术交流 > 青年沙龙

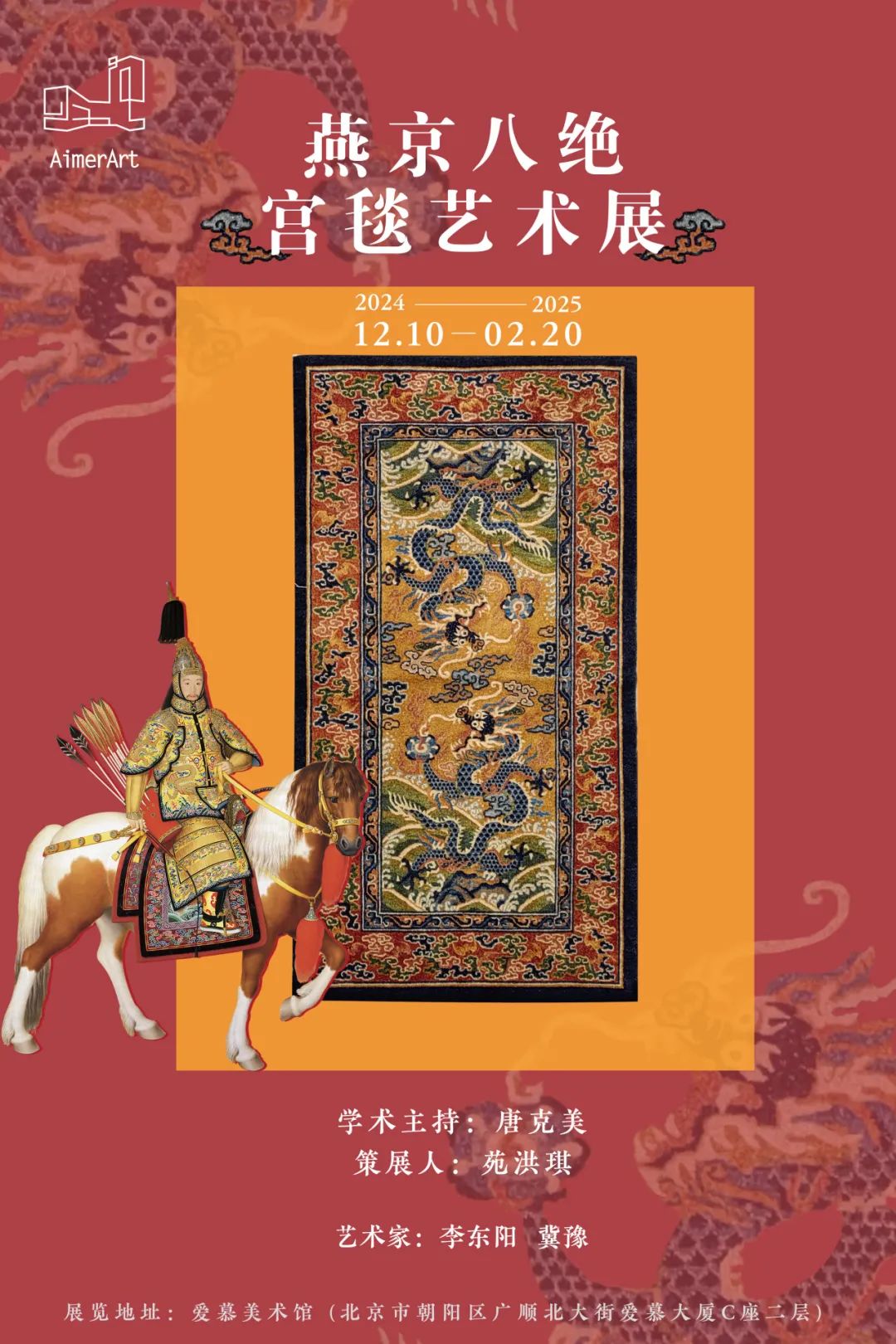

访谈 | 冀豫:我们下的都是笨功夫

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-02-12 浏览量:715

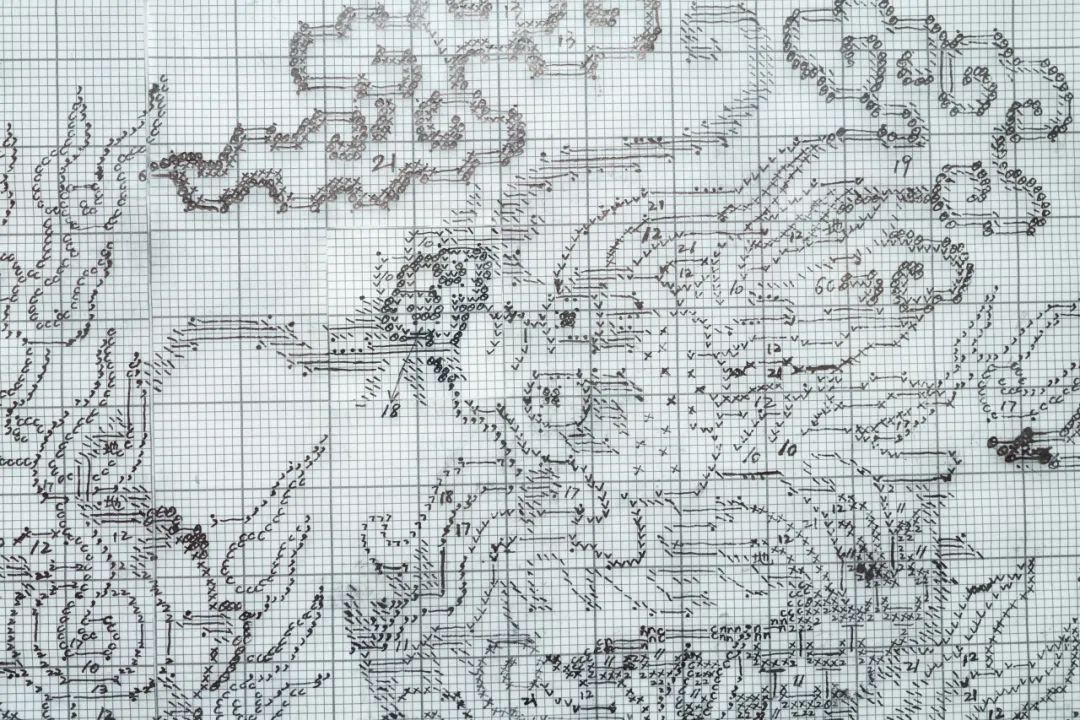

修复中还要考虑不同质地、不同粗细、不同捻度的材料,以及不同磨损程度、经纬弹力糟腐程度等因素的叠加。每一个破损处,对于我们来说,都似是一次完全未知的探索。

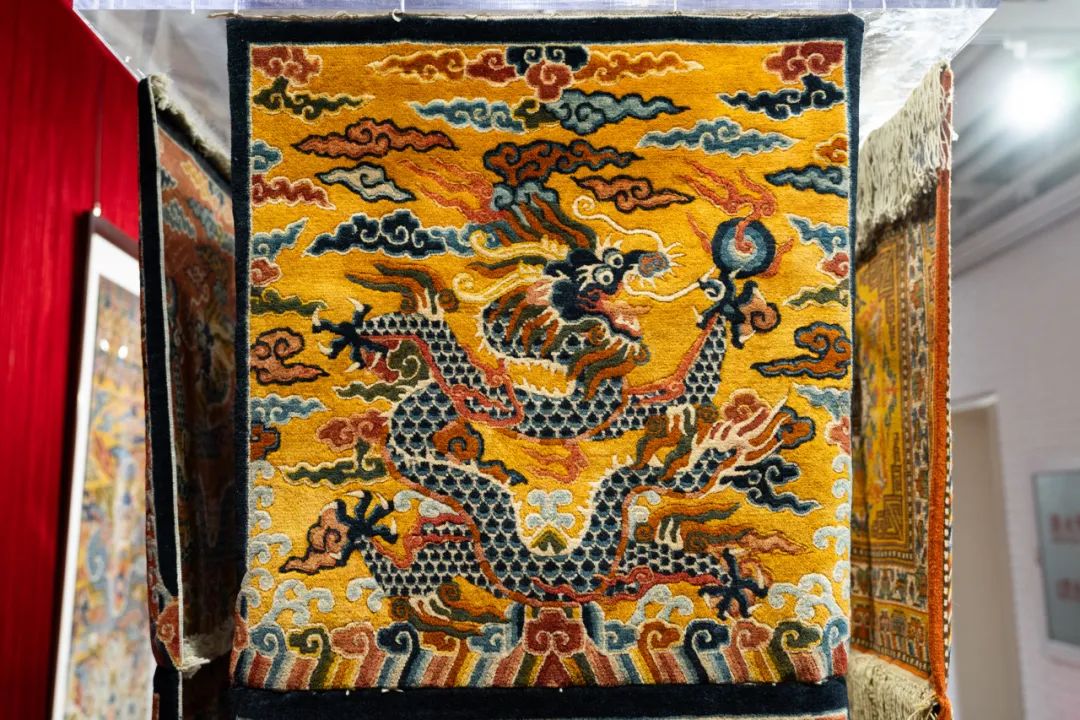

冀豫,“宫毯织造技艺”传承人。

责任编辑:张书鹏

文章来源:AimerArt

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会