学术交流 > 青年沙龙

专访|原博:传统,在创造的过程中得以延续

来源: 中国工艺美术学会 时间:2024-10-05 浏览量:435

近来,由清华大学美术学院教授张敢担纲策展人的展览“乘物——原博作品展”于壹美美术馆一楼正式开展,展示了清华大学美术学院教授、清华美院手工造纸与纸艺术研究所所长原博的纸艺及设计作品。

▲壹美美术馆展览现场

▲壹美美术馆展览现场

▲壹美美术馆展览现场

▲壹美美术馆展览现场

▲壹美美术馆展览现场

▲《幻化》 壹美美术馆展览现场

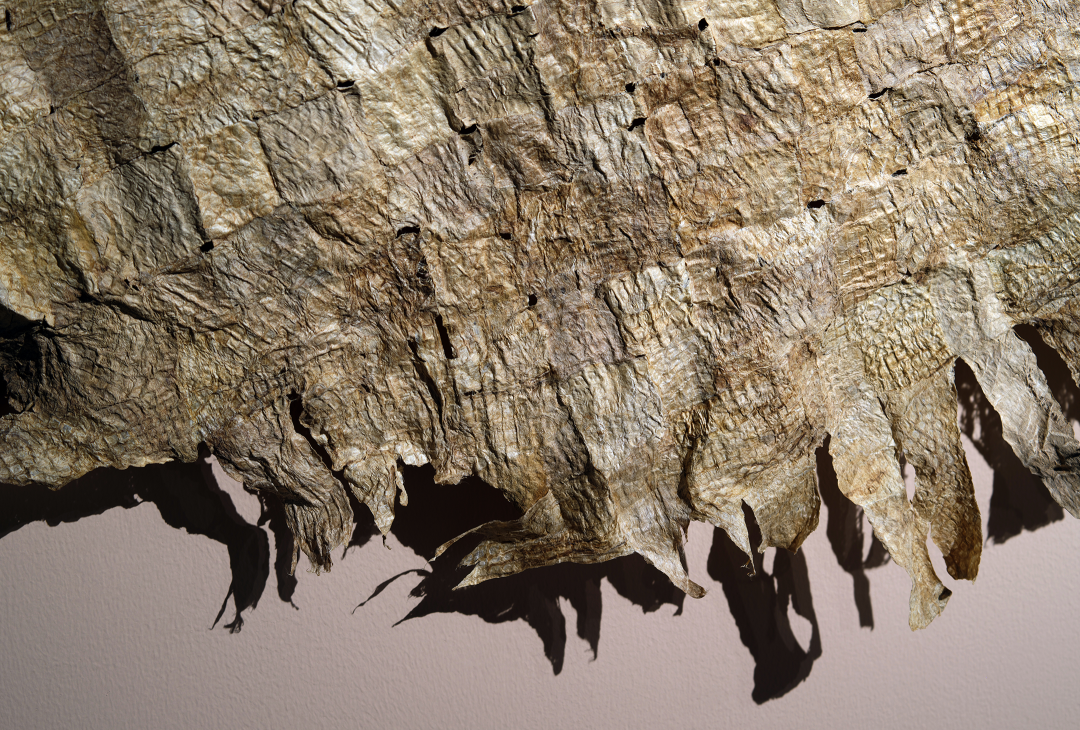

▲《幻化》细节 壹美美术馆展览现场

▲《传家》系列 壹美美术馆展览现场

▲《传家》系列 壹美美术馆展览现场

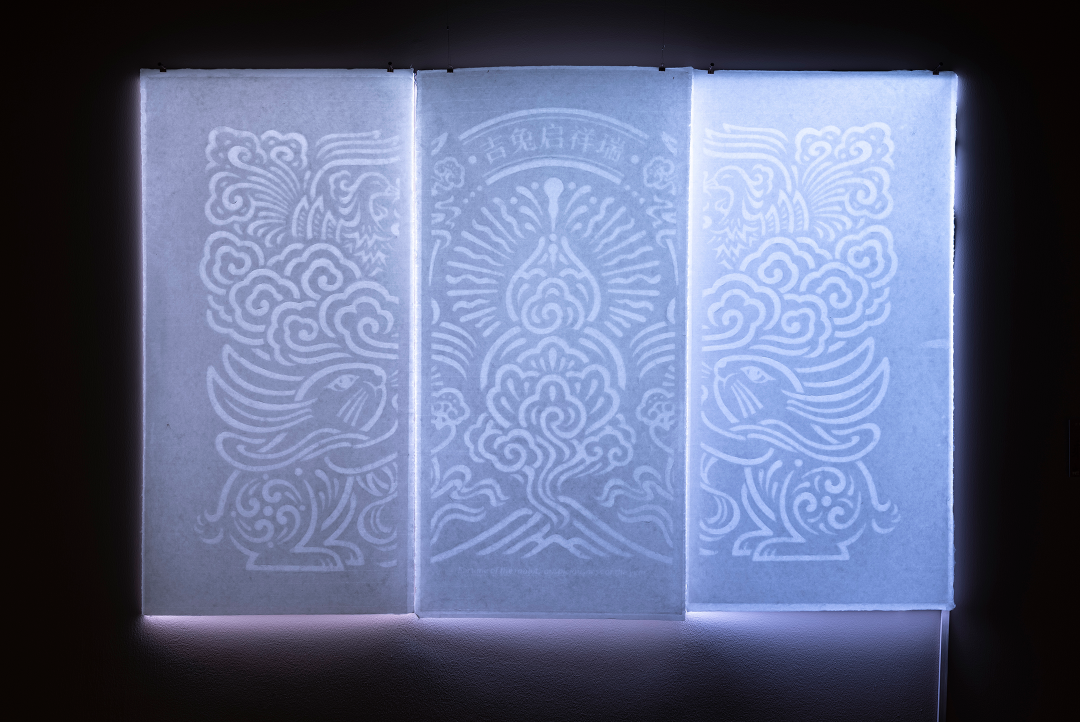

▲《光与祝福》系列 壹美美术馆展览现场

▲《光与祝福系列-吉兔启祥瑞》壹美美术馆展览现场

▲壹美美术馆展览现场

▲壹美美术馆展览现场

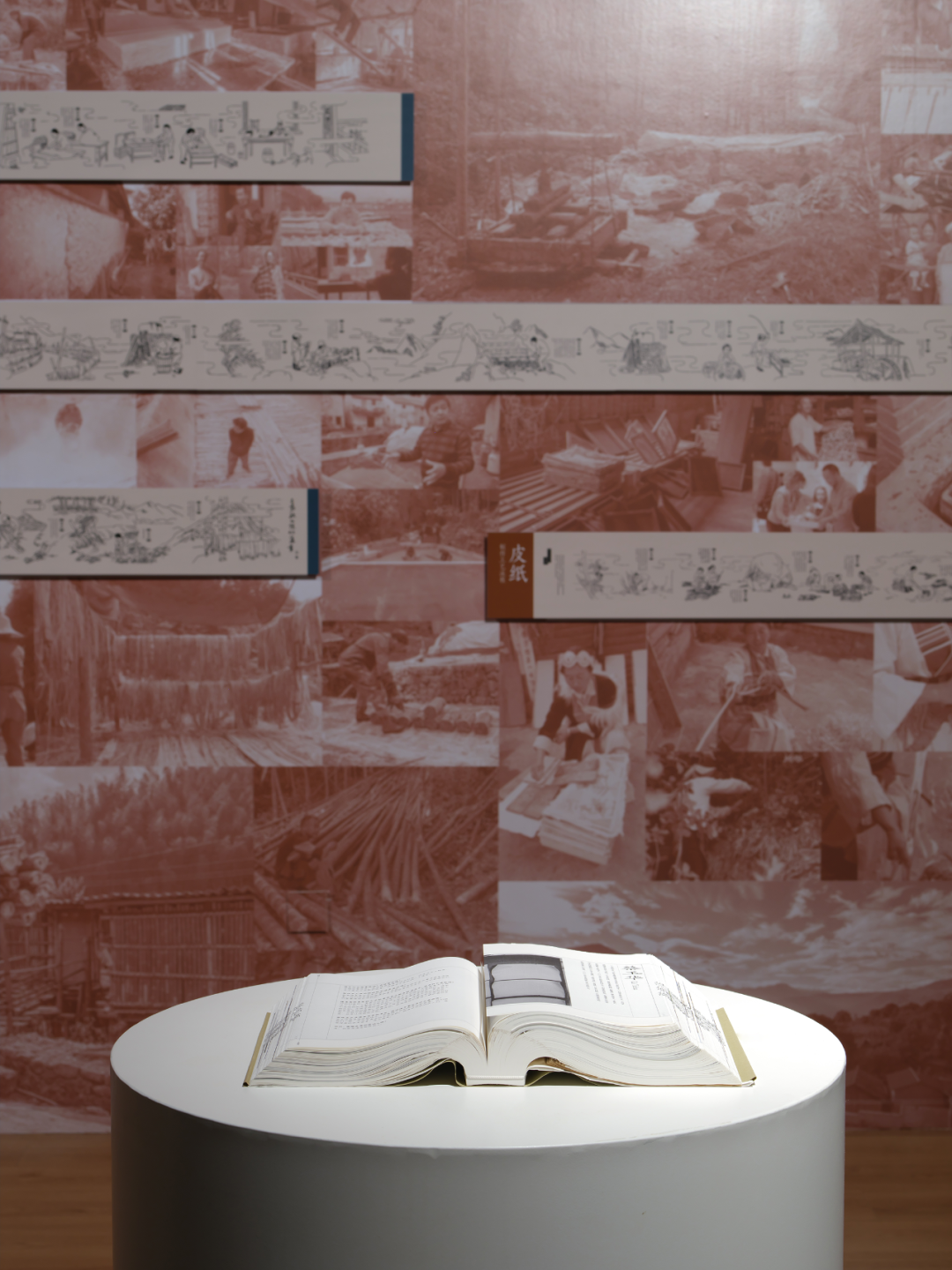

▲“十四五”时期国家重点出版物出版专项规划项目2023年度国家出版基金资助项目《纸匠》原博著壹美美术馆展览现场

▲壹美美术馆展览现场

责任编辑:张书鹏

文章来源:北京壹美美术馆

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会