研究 | 李立新:设计史的历史叙事、文本书写与史学理论问题

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-10-23 浏览量:140

在中国设计的历史进程中,设计的内在意义取决于生活实用,而不是特定的精巧技术。设计史从经典转向生活,是研究视域的转换。生活设计史以历史叙事的方式将更多的目光投向设计的生活实践,从而在设计叙事中最终获得真实的历史意义,设计史的文本书写就能接近一个真实的设计历史,中国史学传统也在其中获得理论的创新。

近半个世纪以来,新出土的古代遗迹实物总能引起学界的研究热潮,但设计史的相关研究却乏善可陈。原因或许在于真正进入设计史的研究者少之又少,现有成果在文本生成和历史解释方式上缺乏知识深度,高度有限,其文辞平板,结构如同博物馆的陈列讲解。这类文本的“拟史”特征既无史学理论的支撑,也无思想聚焦,更难有植根本土、面向世界,以中国设计表达新思想的主张。而一部中国设计史的构成,有赖于综合过去人造物现象演化的研究,仅以出土新旧实物和历史文献记载,还不足以完成这一研究。还需要对遗迹实物和文献记载所反映出来的种种造物信息进行比较、选择、提取、编码,寻找其隐含的意义价值。除此之外,历史人类学告诉我们,通过对历史遗存的田野考察,能获得文献与出土资料之外的真实信息,然后以历史叙事的方式撰写文本,达到接近历史真相的结论。

设计史是造物史,是人类社会生活历史的一个特殊的分支,本身不能脱离其他各种历史如经济史、技术史、文化史、生活史等而独立存在。因此,设计历史如何叙述?一种地域性物品的流通、一类手工业技术的突破、一个社会生活的转型等,都能引起一个时期设计的变化。在设计史内部,仅作造型、形式、功能的解释还没有完成其历史存在的分析,追踪一个纹样的来龙去脉、梳理一种器物是如何增殖演进的,设计史写作不能回避这些内容。而历史叙事在其中占据着重要的中心地位,历史叙事的方式决定着文本书写的形式,叙事不以描述和解释设计为目的,而是探求设计现象的真实性,“叙事是史学的本质形式,一切关于历史认识的问题都可被放在叙事层面上去探讨”〔1〕,也包括追寻设计的演进规律,从而产生中国设计史学自身的理论和方法论。

一、叙事文本:一个研究视域的转换

设计历史通过某种解释向人们展示出设计的历史意义,但解释方式是多样的,如因果解释、技术解释、传播解释、社会解释和自身规律发展的解释等,哪一种是最合理的解释?当用因果解释作为主要方式来体现设计的历史时,就会把其他不符合因果关系的解释弃置一旁;如果按技术或自身发展规律解释,就把社会因素和文化因素搁置一边,从而背离了设计历史的客观性。海登·怀特认为:任何缺乏情节的故事都不可能成为一种解释。〔2〕所谓情节故事就是历史叙事,这是解释的另一种表达形式,解释隐藏在内在的叙事之中。但是,历史叙事能否再现历史事件,“要看其主要目的是描述一个情景,分析一个历史过程,还是讲述一个故事”。历史叙事是通过陈述和言语所表达的一种方式,具有信息传递的作用,被称为“元代码”,它并不是以形成的某种文化特性代码如技术、伦理等去证明历史的意义。如同现实生活中我们要告诉别人一件事,就以叙事的方式,抓住主要情节,放弃无关的枝节,准确地用语言表达出来,这一过程就是你要讲的真实内容;只要言语和内容是一致的,那么,言语就是内容,内容就是言语形式,也可以说,历史叙事决定了历史内容。

从设计史的角度看,中国青铜器是在一个很短的时期发展成熟的,而且呈现出由西而东的传播过程,如果按以西亚为中心的传播学理论,往往推断出中国青铜工艺由西方传入的结论。但是从早期青铜器的设计语言上看,最基本的造型语言是模仿当时二里头流行的灰陶造型,几乎达到完全一致的仿制(图1、图2);最基本的装饰纹样是模仿从良渚传入二里头的玉器兽面纹,其装饰手法与形式也完全等同。这种快速融入是工匠有意识或无意识的设计语言表达,记录着夏商时期先民的族群记忆;通过造型与纹饰叙事,将工艺经验与时间经验实体化,为我们认识青铜器的历史发生提供导向,从而确立中国古代自行发展出青铜铸造技术这一意义上的历史。

图1 陶爵 灰陶礼器 河南偃师二里头夏都遗址博物馆藏

图2 最早的青铜爵 1984年出土于河南偃师二里头 完全模仿二里头陶爵的形制制造

设计语言层面的历史叙事是历史意义实现的手段或方法。历史意义本身很难解释、不可操作,一般只能利用现有理论观念作出历史判断和解释。而历史叙事通过叙事方式追溯造型和纹饰的移用和假借,揭示了中国青铜器短时期迅速成熟的原因,在设计叙事中最终获得真实的历史意义。这是一个研究视域的转换,以叙事方式讲述一个器物仿制另一个器物的故事,在这一过程中,图形的叙事文本与历史真实之间,历史叙事与历史意义之间的关系具体化、明确化了。

二、经典工艺史的扬弃与生活设计史的重塑

如果说扬弃经典工艺史,大家都会感到惊讶。半个世纪以来的设计史研究形成了以高超的工艺技巧和繁复的装饰构造为主的经典工艺史。所谓经典,就是经史学家选择而获得的最具价值的,代表这一领域、这一品类精髓的,完美的、权威的典范作品,也是经久不衰的万世之作。譬如商代后母戊鼎、汉代长信宫灯、唐代嵌螺钿镜及元代官窑青花瓷等。这些工艺品因精细的工艺、高超的技巧被史家推荐,而绝大部分与人们生活密切相关的衣、食、住、行、用的普通设计却处于设计史的边缘,史家对此兴趣淡薄,甚至根本不提。然而,设计是什么?设计史的目的又是什么?设计无疑是为民众生活服务的:长信宫灯是宫廷之物,并不为普通民众所拥有;官窑瓷器也绝不在民间流通。一部设计史如果以这类作品为线索,那么,就成为一部宫廷设计史或墓葬设计史了。这样的设计史当然也有一定的价值,但人们不禁会问:与人类衣、食、住、行密切相关的“生活设计史”在哪里?在社会经济发达且开放的汉唐时期,普通庶民穿什么样的衣服出门?用什么样的食具吃饭?住什么样的房屋?出行又有什么样的交通工具?在战乱频繁、动荡不安的春秋战国与魏晋南北朝时期,民众的衣、食、住、行又是什么样的状态?这些才是我们所关注的重点,才是一部设计史应有的意义和价值。

历史是消失的过去,中国设计近万年的历史中。有哪些生活物品被留存下来了?只有那些所谓经典作品因其精美而作为帝王贵族地位、财富的象征随葬墓中,才得以出土发现;其余大多在历史的长河中散失殆尽,这正是设计史所面临的挑战。任何形式的人类生活都是传统生活的延伸,任何形式的设计都是传统设计的延伸,从过去生活中追寻今日生活模式和设计的源头,需要运用历史叙事来回顾。而在之前的设计史中,构成原初设计和生活方式的源头被经典化、永恒化,并通过文化的认同而形成了设计史的认同,要打破这个格局,必须先从历史神话开始作出重审。譬如在中国传统造物神话中,黄帝几乎囊括了上古时代衣、食、住、行的全部发明,这似乎也是一种历史叙事,但这类悠久的叙事与当时设计造物的诞生历史相差甚远,它不是如实记载造物历史事件,而是把不知道是谁发明的设计物归功于黄帝一人,是“拟史”的表现。而在历史叙事的追述下,过去的造物起源神话被加以现实化,并转化为无名工匠的创造以及先民集体智慧的呈现,过去的设计经验在历史叙事中复活并获得新的解释,这就使原始设计有了实际意义和创造基础。

历史文献是重要的叙事来源,虽然官方记载中极少有生活设计的内容,但王公贵族的物品中也隐藏着某些时代因素和生活习俗,因为这些物品的制作来自民间工匠的技艺,一切奢侈浮华的宫廷用物均以民间技艺为基础。通过了解和分析历史文献,也可以寻找生活设计的痕迹。再就是历史随葬物,正如《论衡·薄葬篇》所言“谓死如生”,墓室形制和样式模仿现实生活中的居所,将逝者生前所用之物纳入其中,田土、房屋、武器、货币、乐器、农具、工具、家禽、衣物、器物、竹简、契约等以模型或实物埋入,这也正是记载当时生活场景的历史信息(图3、图4),通过深入地分析和研究墓葬材料中所包含的各种历史信息,可以比较容易地了解到平民社会生活以及观念形态的历史特点,这也是生活设计史历史叙事所要关注的一个重要来源。

图3 石磨盘与铜盆 专为制作豆浆而设计 中山靖王刘胜墓出土

图4 西汉早期双辕木牛车模型 甘肃武威新华乡磨嘴子汉墓出土 甘肃省博物馆藏

经典工艺史的扬弃主要在于反思、质疑当前设计史的历史诠释模式,从而为生活设计史叙事模式腾出叙事空间。经典设计史所欠缺的是对人类生活的关注,而生活设计史的叙事方式是以社会日常生活作为设计史主要的目标取向,如果设计史研究能够对人类日常生活做出努力,将更多的目光投向设计的生活实践,那么,这样的设计史就能接近一个真实的设计历史。

三、历史叙事中的史学实践与理论创新

历史叙事是一种话语形式,中国古代史书尤其编年体史书就采用历史叙事的方式。先秦诸子关于工艺设计的言论也是以叙事的方式进行,韩非子“买椟还珠”以过度包装的设计情节反映出战国时期存在的文质倒置现象,“秦伯嫁女”故事则以服饰装扮的主次颠倒反映文有害于质的现象,庄子“轮扁斫轮”以一个制轮工匠与齐桓公的对话,讲述了设计实践经验的重要特性与依赖书本理论的局限性。诸子直白的设计叙事中却表现出一种“隐喻”,潜在的话语是“治国平天下”,这种叙事表达是一种独特的设计解释模式,对于今日设计史实践也具有一定的价值。但是,设计历史叙事不同于这类政论式的叙事,诸子是以片段事实开始,以表达治国思想终结;设计的历史叙事是以探索事实为目的,以时间编年开始,最终指向事实本身。在设计史学实践上,历史叙事可以尝试从以下三个方面达到设计史学理论上的突破。

(一)大历史文本叙事。在解释设计转型、展示各类设计演化的复杂样态方面,大历史观为设计变化提供一种新的解释:立足于证据,将主题、情节、生活、市场、技术、经济和叙述方式整合为融贯的故事;以商品流通、技术拓展、人口迁徙、生活多样化等解释设计与相关资源的密切联系;以长时段和短时段相结合的方式阐释设计在社会、经济、战争及其他一些偶然事件中所引发的演化趋势和转折点。譬如,西周祭祀活动的减少带来了春秋战国时期面向生活实用物的大发展,汉末佛教的传入使南北朝时期儒道释融合而形成的设计共生模式改变了此前数千年的设计结构。这些时期设计的特殊符号中储存着大量信息块,通过对这些信息的储存、提取,形成知识的积累,并与长期生活实践建立联系,观察其独有的设计创造性,这便是将搜集的大历史数据以叙事方式进行分析,从而实现设计整体历史的书写。

(二)个别史追踪叙事。在大历史的整体观察中,历史叙事在实践中也应该追踪个别设计演变的细节,甚至可以将叙事结构和内容向诸子的言语方式靠近。孔子曾以鲁桓公的座右铭“欹器”为例,向弟子讲述一个尖底瓶器物引申出的为人处世的价值标准。在蔡伦造纸的叙事中,史家以“猪拱鸡啄”的故事表现出当时造纸纸药的应用、竹帘抄纸技术和逐张分离晾干方式的实行〔3〕,以叙述记事达到表现事实证据的目的。在设计的历史中,某一种设计、某一种纹样经历漫长的历史演变,从诞生到消失甚至长达一二千年。如何通过历史叙事,以“形成、变异、繁衍、转化、扩张、衰退”的过程来讲述系列故事?概括而言,就是将个案设计的过去、现在和未来这个时间三维通过历史叙事成为一个连贯的过程,有时也可以通过列表排列将某一器物、纹样的演变加以表明。

(三)生活史重塑叙事。历史叙事既是对设计历史真实的描述,也是对设计历史的理解和创造过程。在设计历史的经验认识中,设计的意义最终导向人类生活,而非器物本身。与生活密切相关的设计,是以生活实用之物而存在的,它综合了历史思考的客观和主观因素,是对过去设计史的历史语境的反思,并不是史家随意“发明”的。“一切历史都是思想史”,不能否认,历史叙事就是意识形态的表现,意识形态会对历史样态产生裁择、抑扬甚至扭曲、遗忘等影响。当前设计史学理论的一个基本主题就是如何重塑已被裁切了的设计历史客观性,将设计史研究从“经典”转移到“一般”,从“宫廷”转移到“民间”,从“陈设”转移到“生活”之中。

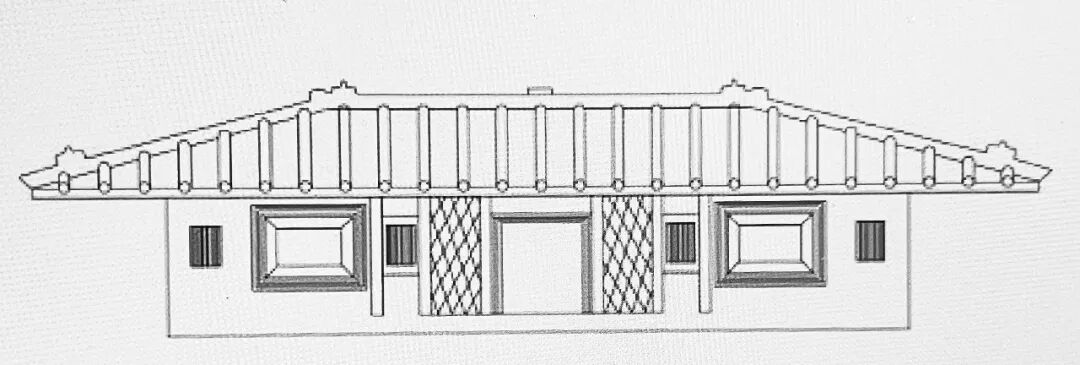

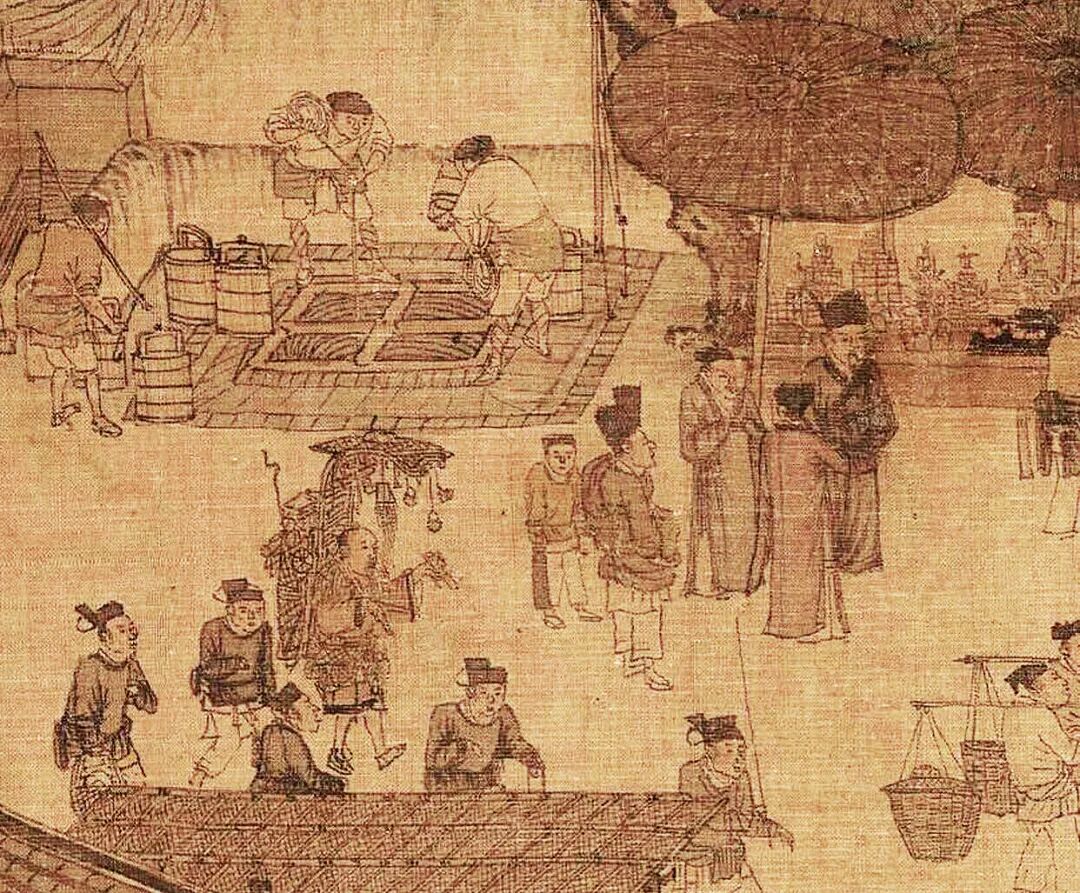

中国设计在历史进程中展示了未曾中断的设计序列和非常丰富的设计信息,中国设计的内在意义取决于生活实用而不是特定的精巧技术,许多象征性的设计形式及其隐喻也指向日常生活和文化习俗。纺轮、磨坊、水车、灯具、车船、衣裳、住宅等(图5、图6),这些日常生产、生活物品中既隐含生产力的发展和人的生活质量的提升,也提示出一个时代民众生活的幸福和悲伤、贫困与富有。与西方设计史集中以工业革命为主线而强调工业技术作用的短时段历史叙述不同,中国设计史通过生活史的重塑,能够清晰地呈现一个纵贯七千年文明的社会及其生活物品内在的结构;以生活设计理论展开的大历史叙事文本,不仅能够展现中国设计历史悠久的轮廓,也给世界设计历史提供一个辉煌的典范。

图5 汉代标准住宅 引自白明辉《中原地区汉代住宅形制研究》,《建筑与文化》2021年第2期

一堂二内总三间是汉代民居的基本形式,按河南焦作出土模型描绘。

图6 [北宋] 张择端 清明上河图(局部)

清晰描绘了宋代平民服饰、井、桶、伞、笠、框等生活器物。

李立新,中国工艺美术学会学术委员会委员,广东工业大学特聘教授。

责任编辑:张书鹏