研究 | 刘燕等:云冈莲纹的民间意蕴演变

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-10-16 浏览量:566

一、莲花纹的传播与发展(一)莲花纹的主题内涵

莲花是人类装饰纹样中最古老的母题之一,在不同历史时期、国家和民族均具有不同的造型特点。作为佛教纹饰母题,莲花纹饰造型反映了佛教向往光明和传递智慧的思想,在造型手法上体现了不同的审美语义和符号象征。

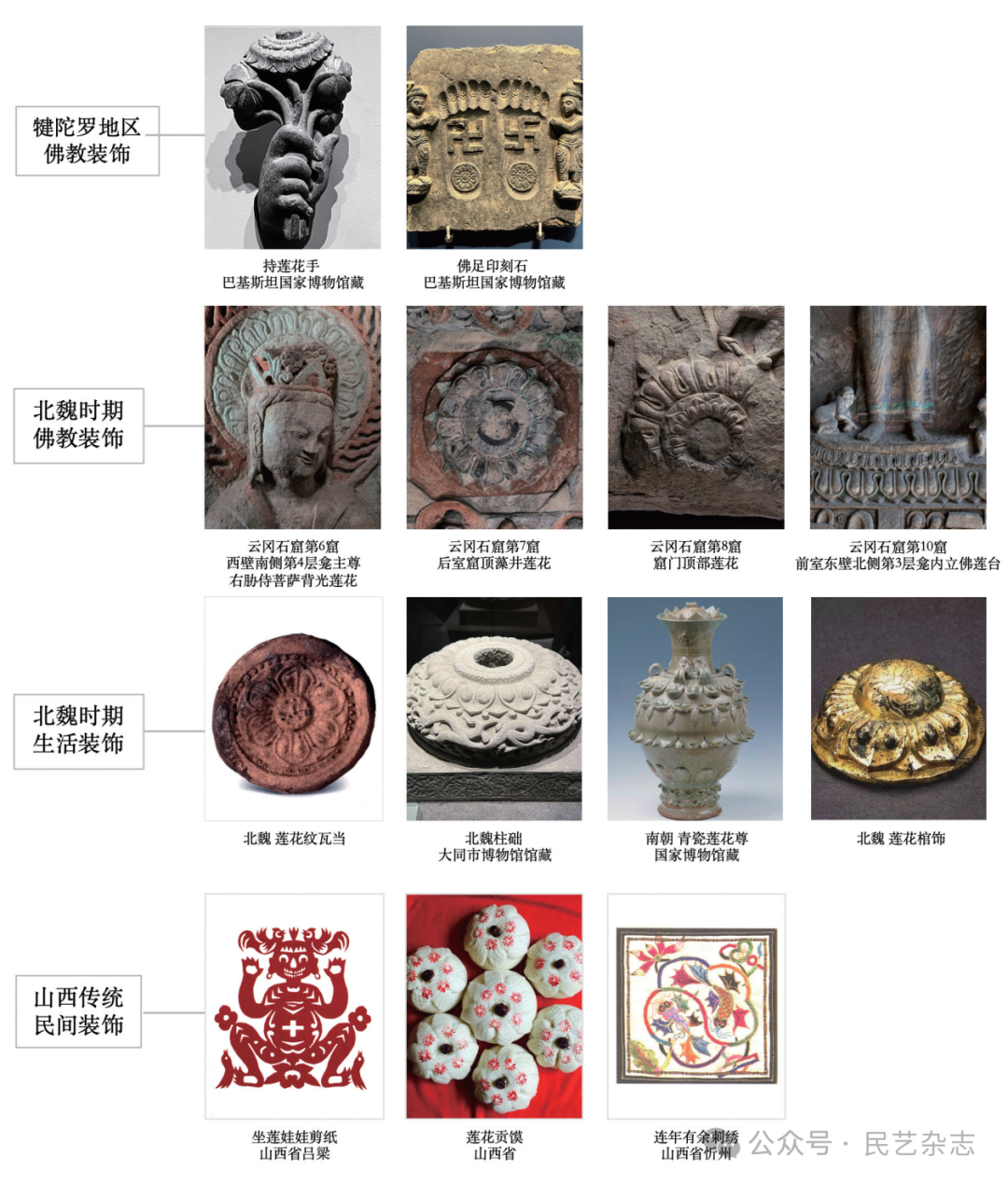

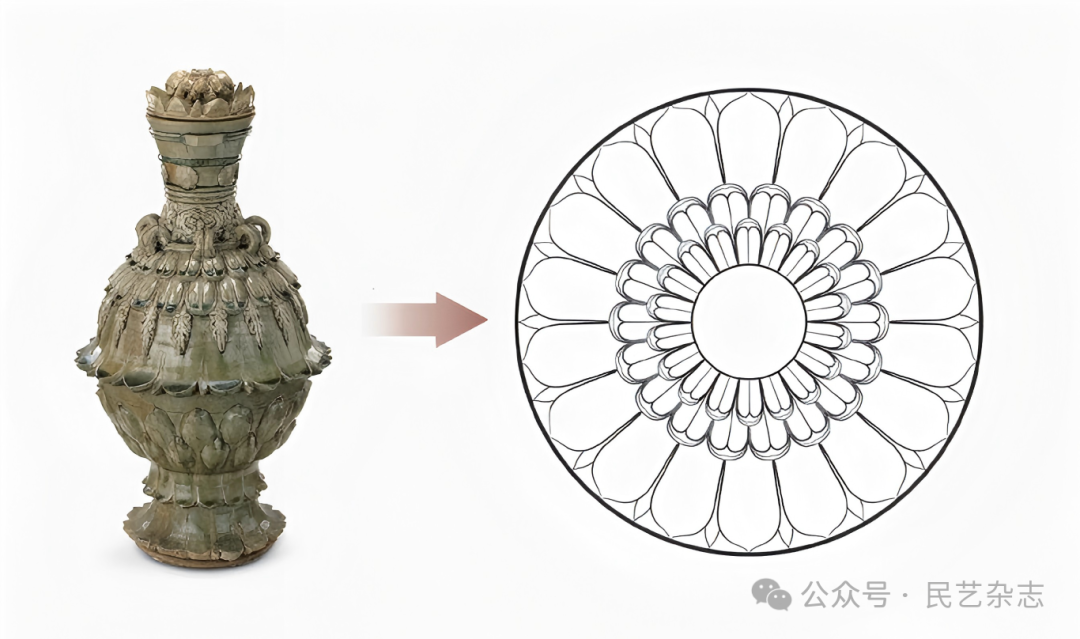

图1 云冈莲花纹饰发展历程

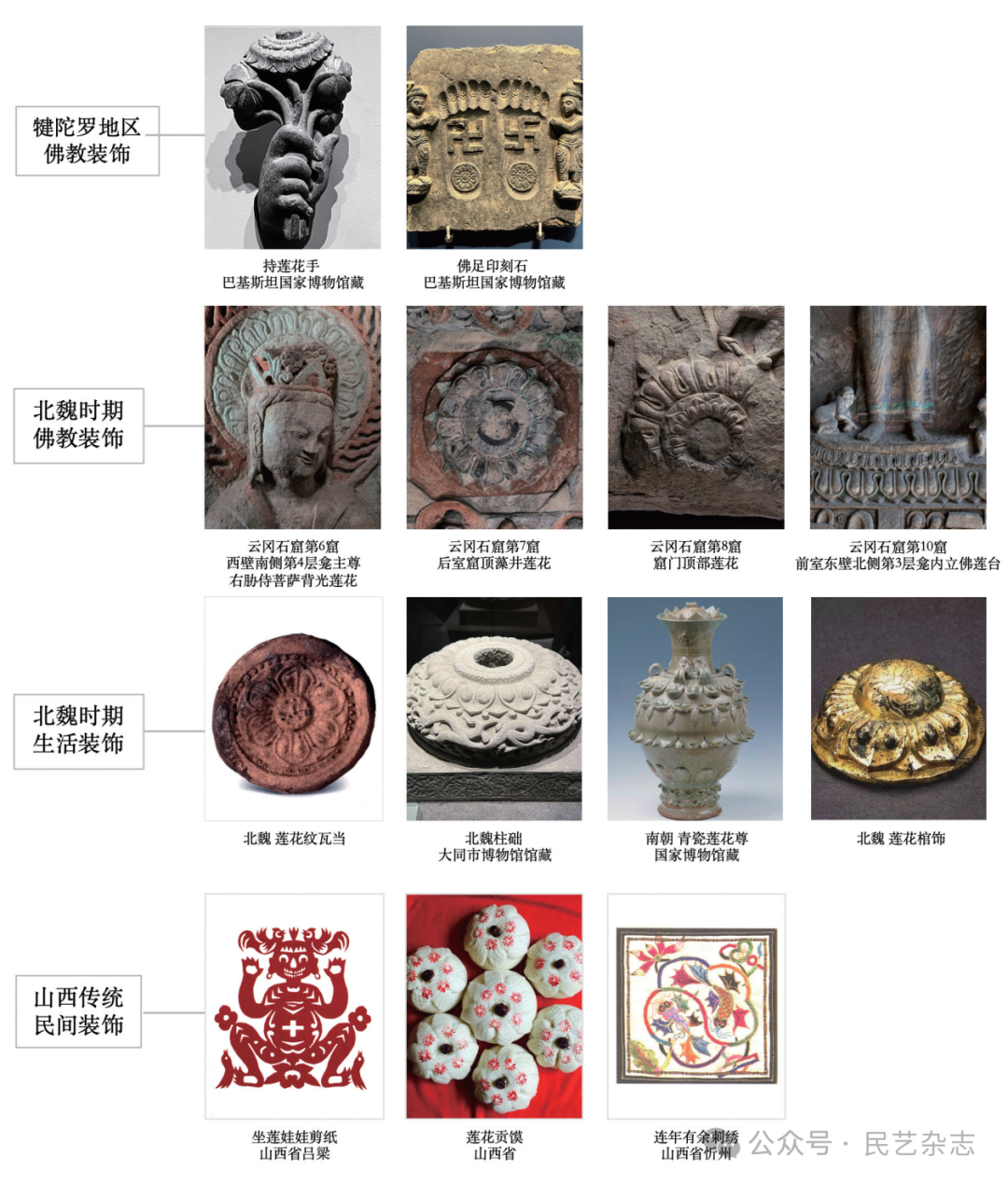

作为一种具有象征性的母题纹样,莲纹在印度佛教的发展过程中被赋予重生和佛陀的象征含义,广泛出现在印度早期佛教建筑和雕像中;在古埃及作为国花,莲花则代表了太阳和生命的复苏,也多见于埃及的墓室壁画、建筑、雕塑中。云冈莲花纹饰继承了印度以来的艺术风格,吸收了沿途本土各民族纹饰元素,其造型渗透于生活日用、墓葬装饰中。在后续的历史发展中,莲花纹饰的承载形式发生了转变,它融入了剪纸、刺绣、年画等丰富多彩的民间艺术领域之中,其深层意蕴犹如一种文化基因,深深渗透进民众的日常生活里。

佛经中曾记载:“人间的莲花不出数十瓣,天上的莲不出数百瓣,而净土的莲花千瓣以上。”莲花以其独特的品格,被尊为佛与佛法的象征。《四十二章经》第二十九章亦有云:“我为沙门,处于浊世,当如莲华,不为泥污。”莲花出淤泥而不染,此圣洁性,正象征了佛与菩萨超脱红尘、四大皆空之境界。佛教将莲花之自然品质,与佛教教义、戒律等相喻,赋予其深邃的精神色彩,塑造了莲花无上崇敬的形象。实则,在佛教东传之前,莲花纹饰已在中国形成相对固定的造型模式。追溯至中国新石器时代,浙江余姚河姆渡便出土了形似莲瓣纹样的线刻。商周时期,青铜器上亦开始出现莲花纹样。至春秋战国时期,莲花纹样更加频繁显现。及至西汉末年,佛教传入中国,莲纹随之广泛应用,并被赋予了深厚的宗教含义。至魏晋南北朝时期,莲纹更是经历了融合与创新,以云冈石窟为代表的莲花纹,既吸收融汇了凉州、龟兹、印度的造型风格,又融入了中国北方鲜卑族的植物装饰特色,造型变化万千,呈现出独具一格的审美范式。

日本考古和佛教史、艺术史学者长广敏雄,将魏晋南北朝时期的装饰文化艺术誉为“花的文化”,这一时期,莲花纹饰在装饰艺术中独占鳌头,运用最为普遍。在佛教装饰艺术的深远影响下,莲纹不仅在云冈石窟中得到了中国化的艺术转译,更在北魏民间得到了广泛的传播,一些世俗的、非宗教专用的器物装饰,也不同程度地体现出一定的宗教性,其造型保持了云冈莲花纹饰的特点,是云冈莲花纹饰在形态与意涵上的延伸。唐家路在其著作《中国莲纹图谱》中,以时间为轴,细致梳理了莲纹在佛教、宫廷与世俗中的广泛应用,并总结了莲纹的多种造型形式,包括立体装饰和平面装饰、莲瓣造型式、盛开整朵式及折枝莲花式等。总体而言,莲纹的装饰艺术,是通过莲花造型的秩序化排列,营造出一种独特的美学效果。具体而言,莲纹装饰的形态主要包括适合纹样构图的团莲纹、二方连续构图的莲带纹,以及自然形态的单体莲纹等主要方式。

目前,学界对莲纹造型的研究,多聚焦在佛教美术、石窟雕刻与器具装饰等领域。通过对比各种考古图像和记载文献,可以发现,佛教纹饰寓意的比附与莲花纹饰形态的转变之间,存在着一种符号性的对应关系。

(二)云冈莲花纹与平城装饰

西汉末年,随着佛教的传入,莲花纹饰被赋予更多的宗教含义,并在佛教装饰和生活装饰中得到广泛应用,逐渐演化为具有鲜明中国装饰意蕴的代表纹饰。经历唐宋之后,随着佛教世俗化进程不断加深,莲花纹饰的佛教属性逐渐淡化,它不再局限于宗教范畴,而是更多地作为佛教意象的象征,巧妙地融入了剪纸、刺绣、玩具等丰富多彩的民间艺术形式之中。尤为值得一提的是,在如今的山西传统民间装饰中,莲花纹饰依然熠熠生辉(图1)。莲花纹饰从佛教装饰到融入民众日常生活之中,反映了佛教纹饰从神圣宗教符号到世俗生活纹饰的转变,同时,更深刻地体现了佛教文化与本土文化的深度融合与相互借鉴。

由此可见,莲花纹饰在跨文化背景下,展现出了广泛而深远的传播力和影响力。从佛教装饰到民间装饰的形态演变过程中,莲花纹饰之所以能够在民间获得如此广泛的应用与接纳,其缘由并非单一。其一,因其在佛教教义中所承载的独特象征意义;其二,在于其本身所具备的美学特质与时代风尚的巧妙契合;其三,莲花纹饰在形式上展现出的极易变异与适应不同媒介的能力,亦使其成为跨越时代、跨越文化的重要文化符号。这种独特的魅力,让莲花纹饰在历史的长河中熠熠生辉,成为连接不同文化、不同时代的桥梁和纽带。

二、云冈莲纹装饰方法与意涵

莲花作为云冈石窟中重要的装饰主题,贯穿了早(公元460~470年)、中(公元471~494年)、晚(公元495~525年)三期洞窟,其应用之广泛,不言而喻。概括而言,云冈石窟中的莲纹大致可分为三种类型:一是装饰在头光、窟顶等处的团莲纹;二是装饰在壁面中的莲纹边饰带;三是点缀在壁面空白处的化生莲纹。这些莲纹形态特征鲜明独特,装饰手法富于变化,并根据其出现位置的不同,其装饰方法多有区别,装饰意涵也各不相同。

(一)正向圆形与光明内涵

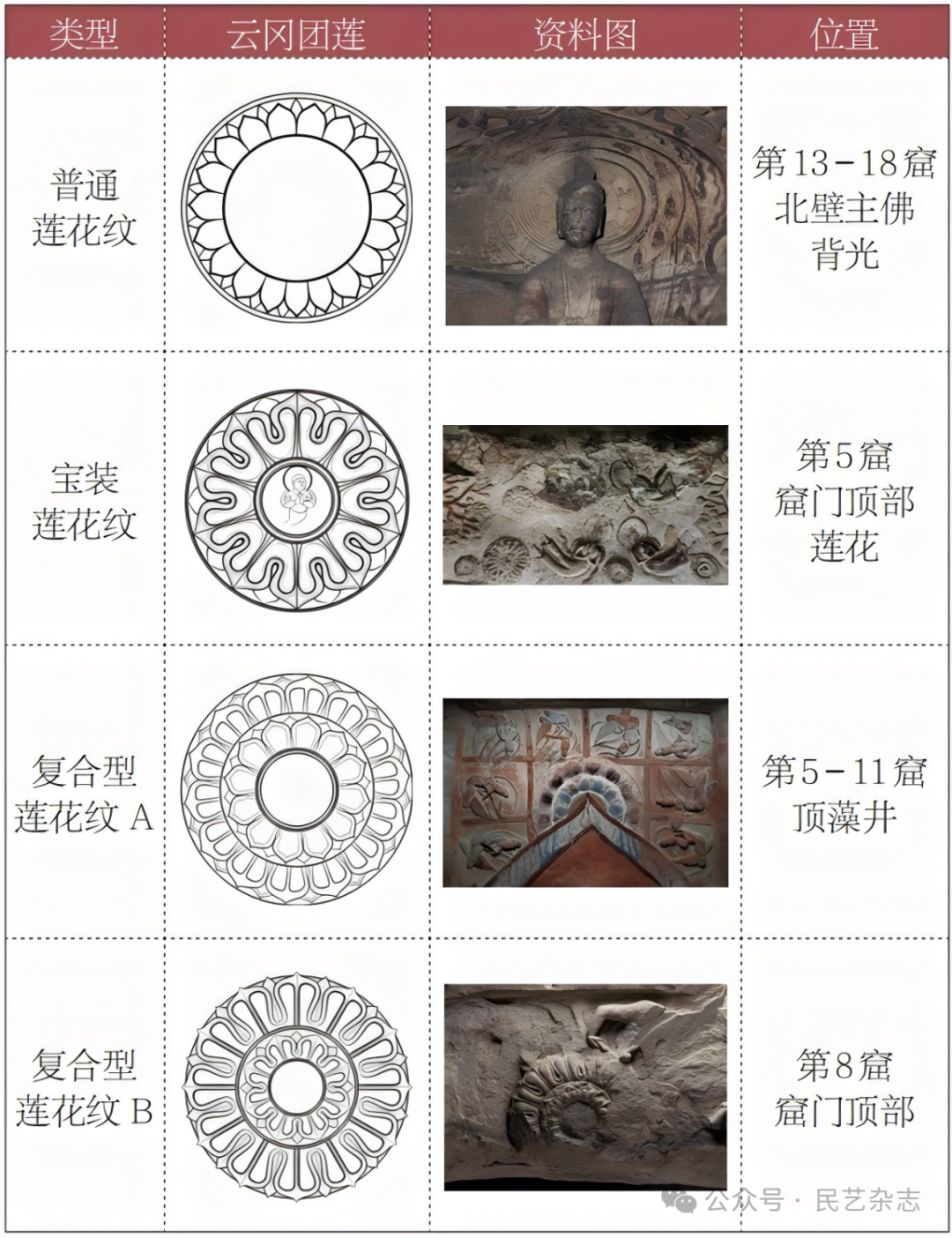

团莲纹采用莲花的正摄角度,即俯视或仰视的视角,以莲瓣和莲心为基本组成部分。从图案组织类型上看,莲心部分属于圆形适合的纹样,外层的莲瓣纹则是连续纹样,采用放射状构成,由花瓣呈离心放射构成填充。在云冈石窟中,由于团莲造型的大小不同,所以纹饰形式各异。莲心多为空白,或点缀以莲蓬、化生像等。莲瓣形态则多变且丰富,在花瓣形态上看,主要有普通莲瓣纹与宝装莲瓣纹两种类型。从花瓣数量来看,小型莲花纹花瓣少则5、6瓣,如第5—12窟地面莲花,而大型莲花花瓣多达15、16瓣,如第1窟窟顶的16瓣莲花。值得一提的是,除了单层花瓣的莲花纹外,云冈石窟也出现了具有双层花瓣的复合型莲花纹,这种创新的纹饰形式进一步丰富了莲花纹的表现力和艺术魅力。

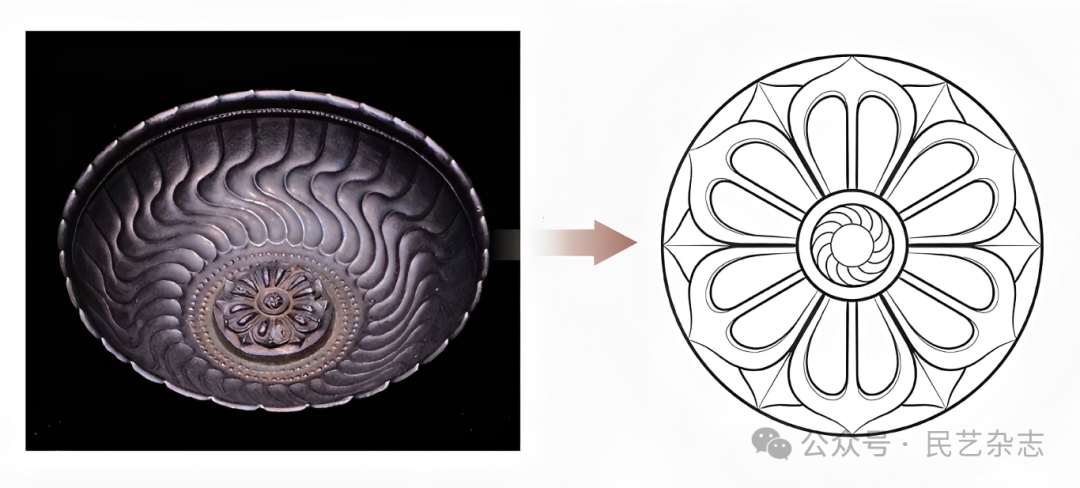

表1 云冈石窟团莲纹类型

团莲纹最常出现于佛、菩萨造像背光、圆形台座和窟顶的平棊藻井之上。背光可细分为“头光”与“身光”,其中“头光”又叫作“项光”,与“身光”一同成为佛的三十二相中的“丈光相”。在头光的构成中,莲花纹一般出于内层,外接火焰纹、忍冬纹、化佛纹等纹饰,它们共同构成了一个完整而富有层次感的头光图案。此外,云冈石窟中莲台应用同样广泛。佛、菩萨、供养天、护法神等造像大都脚踩莲台。莲台从俯视视角来看,同样呈现出团莲纹造型,与头光中的团莲纹作用相同,都是用于表现佛的存在。

由于汉化影响,云冈中期洞窟的形制由穹隆顶变成平面方形,这一转变使莲花在石窟窟顶上有更多的空间可以大展风采。中期的7、8、9、10、12窟的窟顶,均采用了汉建筑平棊藻井形式,藻井中的莲花也是汉建筑“圆渊方井、反植荷渠”的做法。窟顶的莲花随窟顶形制和大小的变化而变化,有线雕、浮雕、高浮雕及圆雕等不同雕刻技法的莲花,也有单重、双重及三重不同形态变化的莲花。

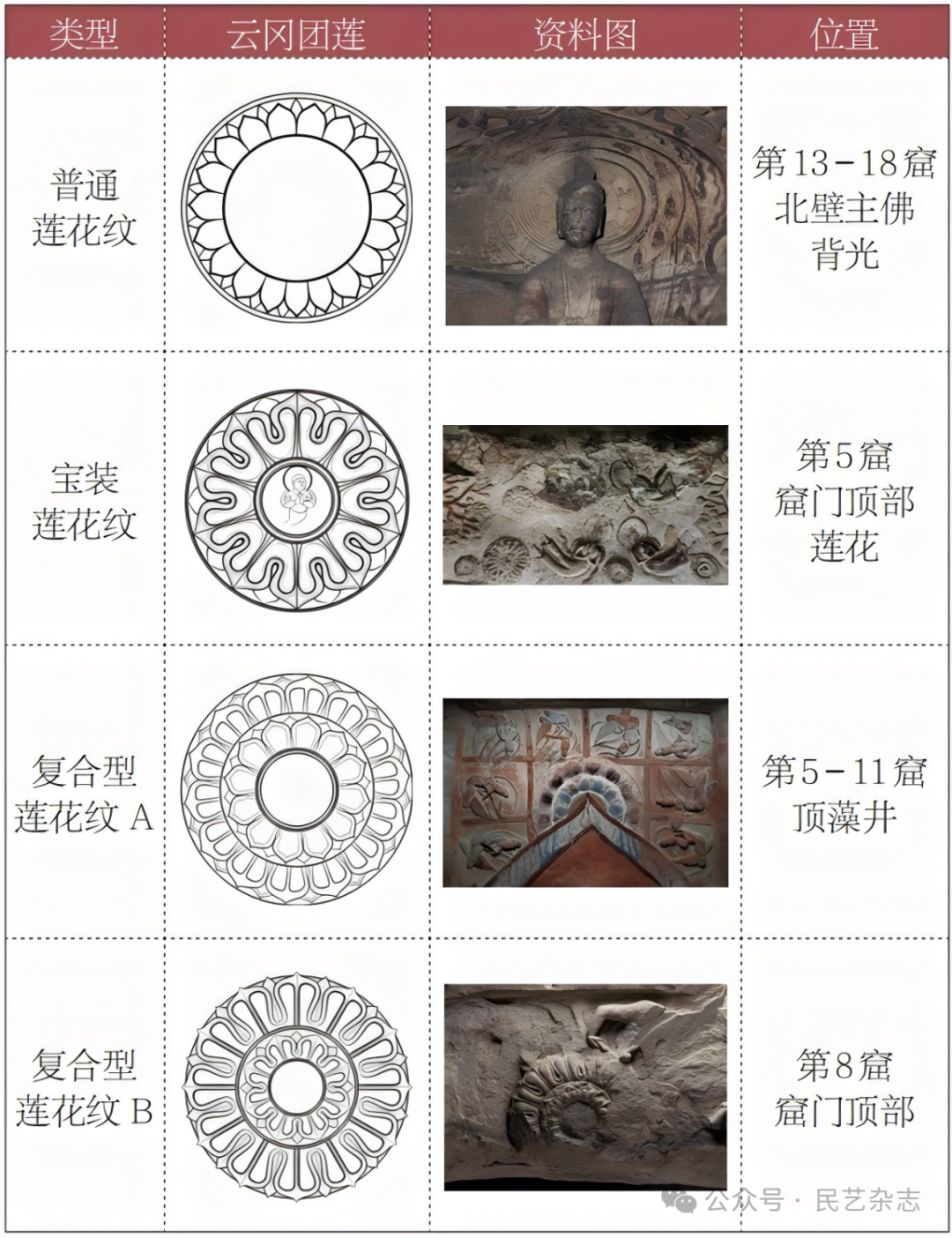

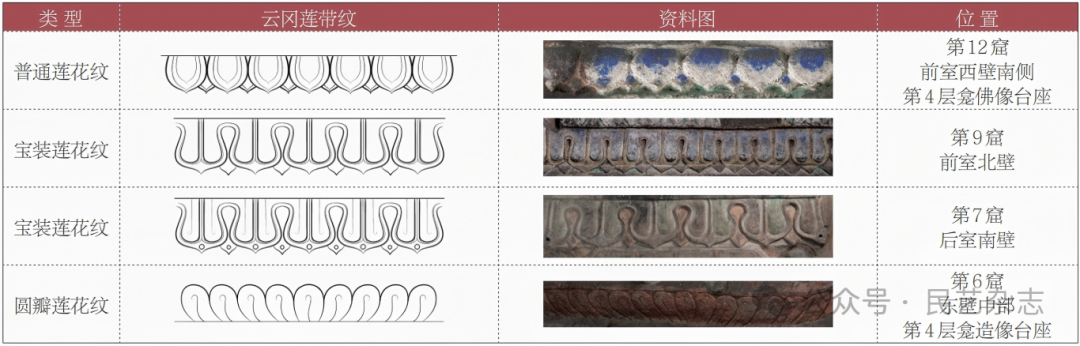

表2 云冈石窟莲带纹类型

吉村怜根据《大智度论》中“复放光,复次是诸光明变成千叶金色宝华……光明彻照如日初出”的描述,提出莲华乃是光明之华的独到见解,这意味着莲花是由佛光转化而来,莲花即光明之花。这种装饰手法出现在佛、菩萨的头光与莲台上,即代表着佛放出的光明;出现在窟顶、明窗这些位置较高的顶部装饰中,即象征着莲花太阳般的光辉。

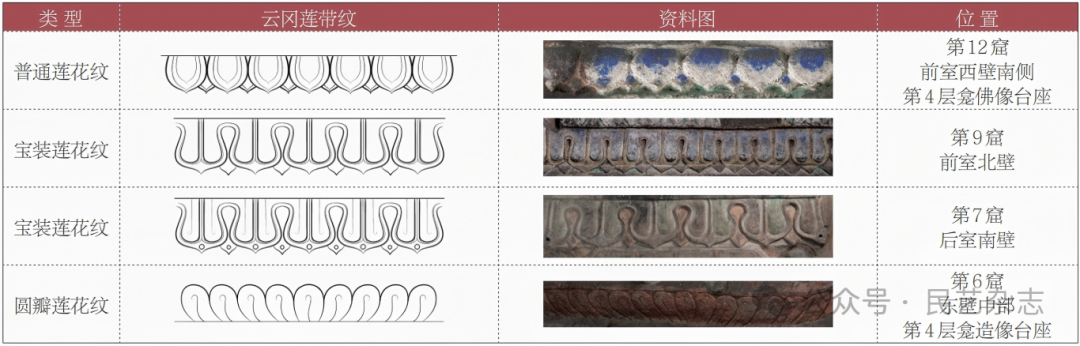

(二)二方连续与净土思想

如果说团莲纹采用的是莲花的俯视视角,那么二方连续构成的莲带纹则采用了莲花的正侧视角,仅雕刻莲花的花瓣,并将花瓣向左右两个方向无限延伸构成连绵不断的莲带纹。云冈石窟中的莲带纹特点突出,风格一致。莲花瓣左右整齐展开,每一个单元花瓣都呈现出尖头、丰胸、束腰的优美造型,整体线条流畅而富有韵律感。更为巧妙的是,在并排的莲花瓣下面,还叠一层小莲瓣,露头藏身,二方连续左右展开成适合纹样,与上层花瓣相互映衬,增添了层次感和立体感。

莲瓣的二方连续,即莲带纹,它贯穿于云冈石窟各个时期,巧妙的装饰在窟壁各层佛龛的分界处、门楣、门框、明窗边框等处。其主要功能是起到分割壁面主题叙事栅格的作用。这些二方连续排列、向左右两边无限延伸的莲带纹,象征着佛国净土的无限广阔。莲带纹出现在窟室壁面层与层的分隔带中,构成了窟壁装饰的横向隔断,不仅确保了洞窟雕刻的层次性、规范性和稳定性,避免了因造型繁复带来的杂乱无章,更象征着华丽繁复的佛国。同时,莲带纹也出现在须弥座、台座的带状装饰区域,与绳纹、三角锯齿纹搭配使用,体现出佛教器物的仪式感和庄严氛围。

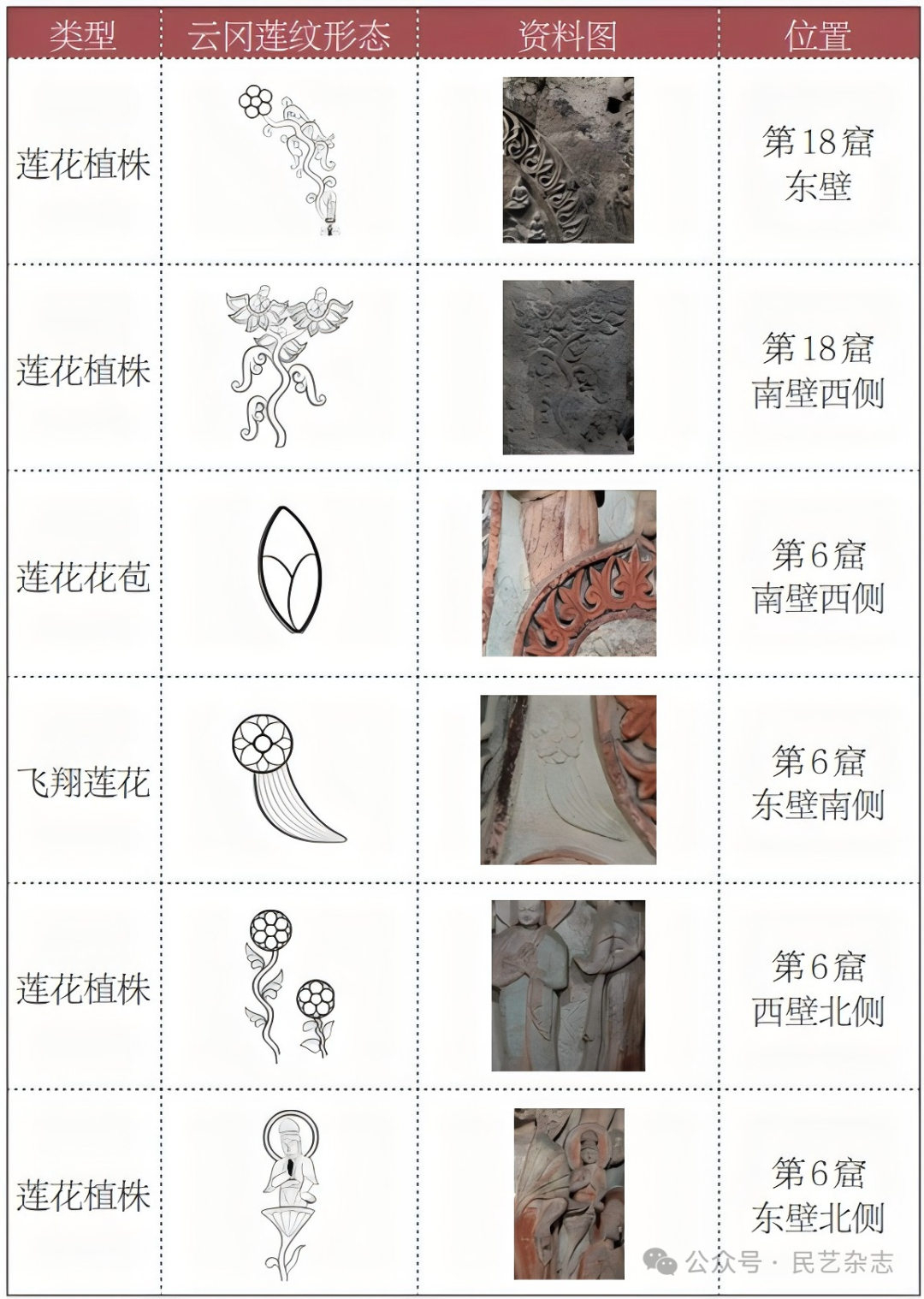

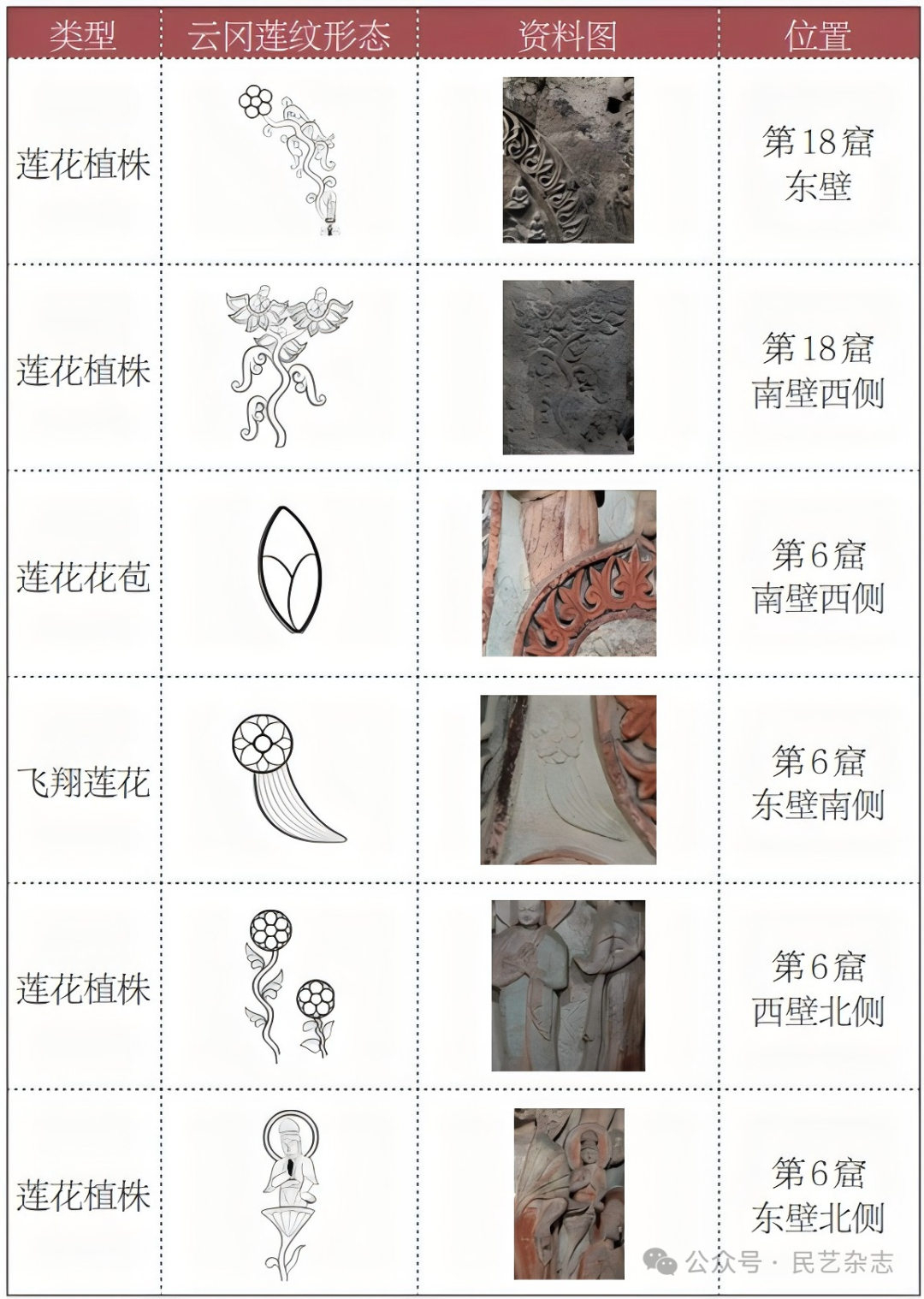

(三)写实形态与莲花化生

除了团莲与莲带纹之外,具有化生意向的自然形态莲纹在壁面装饰中也屡见不鲜。单体莲纹形态各异,自由灵动,大多表现为绽开花瓣的盛开状态,但有的也表现为蓄势待发的蓓蕾状态。这些花有时紧裹花蕾,有时花瓣层层绽开,多与飞天、天人等形象巧妙组合使用,用以描述天人的诞生、化生、飞翔的过程,与天人一同悬浮在空中。这种化生莲花造型反映了人们对于佛国世界的遐想,是佛国生命生生不息的象征。

自然形态的莲纹往往作为角隅纹样出现,其形态随着装饰位置的改变也有所差异,为云冈石窟艺术增添了无尽的韵味。例如,在早期第18窟东立佛头光南侧,立佛头光侧处雕刻有蜿蜒的藤蔓与生长的莲花纹,而在南壁西侧第3层龛左侧的阿输伽施图姻缘佛经故事中,点缀有一组三朵莲花化生出的童子图像。中期洞窟中雕刻富于变化,莲纹多装饰在璎珞、门簪等众多纹饰中,组合成繁杂美丽的复合纹饰,也出现在壁面的空隙中单独展示。例如,第6窟南、东、西三面的空隙处,穿插雕刻了莲花从花苞到绽放,再由化生到飞天的过程,阐释了化生主题的次第关系。

表3 云冈石窟自然形态莲纹类型

“莲花化生”是佛教中的重要概念,它象征着功德圆满。《阿弥陀佛四十八愿》中的第二十四愿,即“莲花化生愿”,明确阐述这一理念:“诸天人民以至蜎飞蠕动之类,往生阿弥陀佛刹者,皆于七宝池莲华中化生”。佛教深信,即往生西方极乐国土的人,都于莲花中化生。每一个愿生极乐国的人,在极乐世界七宝池中都有一朵属于自己的莲花,此莲花会根据个人的念佛修行程度而发生变化——精进修行,则莲花生长,慵懒退惰,则莲花衰败凋落。自然形态的化生莲纹不是仅仅作为佛教圣花来装饰壁面,而是作为一种深藏一切生命之源的花存在于空中,和佛、菩萨、天人等一样,都是构成佛的世界所不可缺少的重要因素,是佛国幻化生命的象征。

三、云冈莲纹造型的生活化

(一)装饰部件中对“光明”的延续

在云冈莲纹的形态系统中,圆形构成的团莲纹应用最为普遍且广泛,其作为光明的意象,被装饰于建筑、墓葬、器具等多种载体之上,它不仅彰显了莲花纹饰在世俗文化中的深远影响,而且成为研究古代宗教信仰与世俗生活相互渗透、交融情况的重要实证。

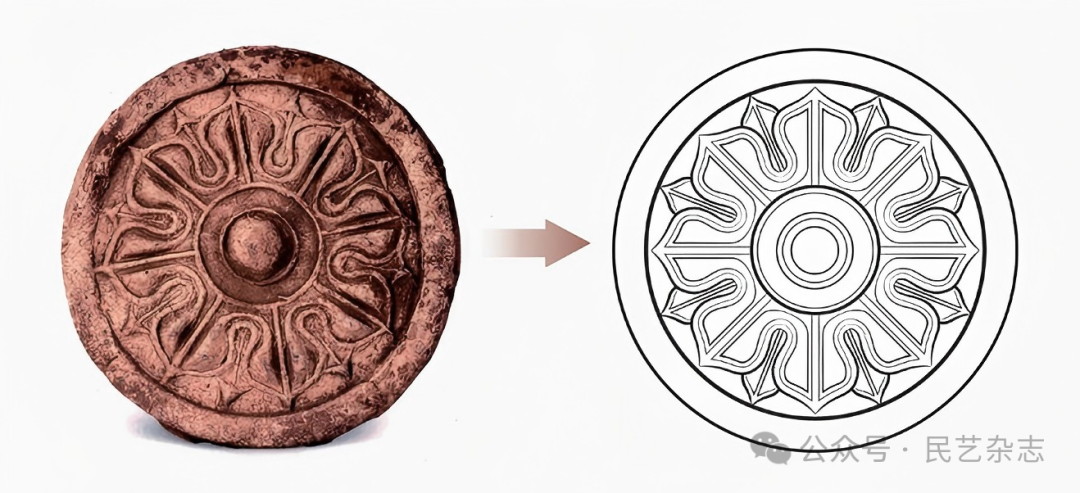

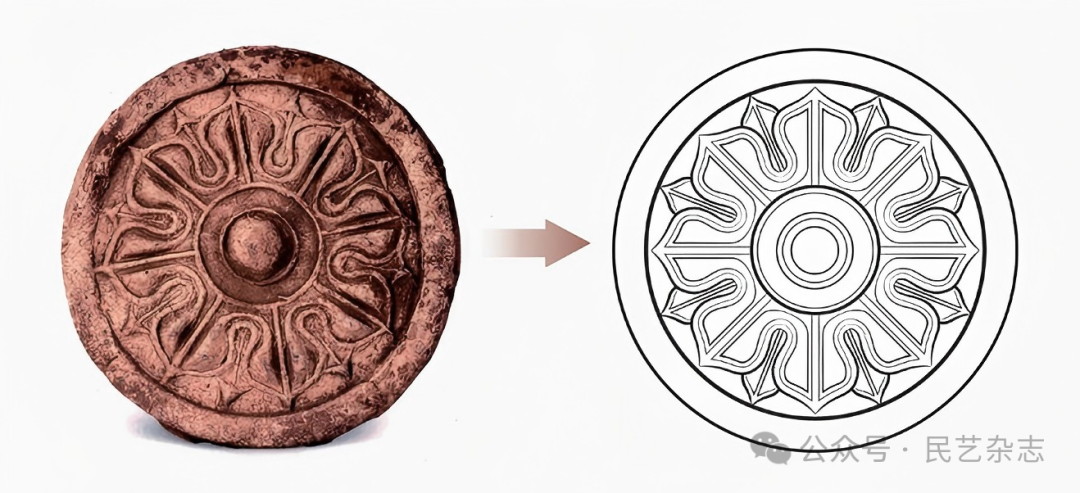

瓦当,作为中国古建筑不可或缺的构造组件和装饰要素,不仅发挥着实用的防水作用,还承载了深厚的文化内涵。以一件北魏时期的莲花纹瓦当(图2)为例,该瓦当由三个构成部分,分别是当心、主题花纹区以及边轮。莲纹出现于该瓦当的主题花纹区,为宝装莲花纹。单片莲瓣则以当心为圆心旋转,呈辐射式适合纹样。

图2 北魏莲花纹瓦当

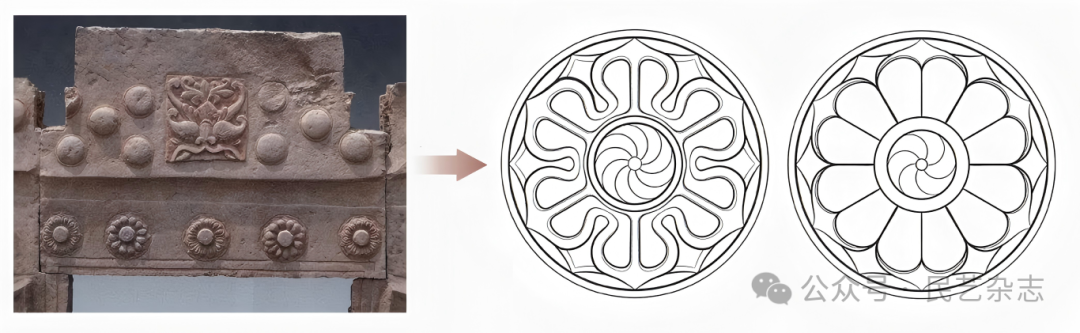

团莲纹不仅广泛出现在建筑装饰中,亦常出现在墓葬装饰系统中。门簪,作为中国传统建筑构件之一,其作用是锁合中槛和连楹,在其簪头的正面经常被雕刻上如花卉、文字等吉祥纹饰。例如,北魏宋绍祖墓出土石椁的南壁门上,便装饰有五枚莲花形门簪(图3)。这种装饰方式与云冈石窟第9、10窟的门拱极为相似。具体而言,五枚莲花门簪装饰有宝装莲花纹和莲花纹两种纹饰。其中,第一层莲瓣硕大饱满,分为六片,在其后面又巧妙的装饰有第二层略小的莲瓣。

图3 宋绍祖墓石椁门楣莲花门簪

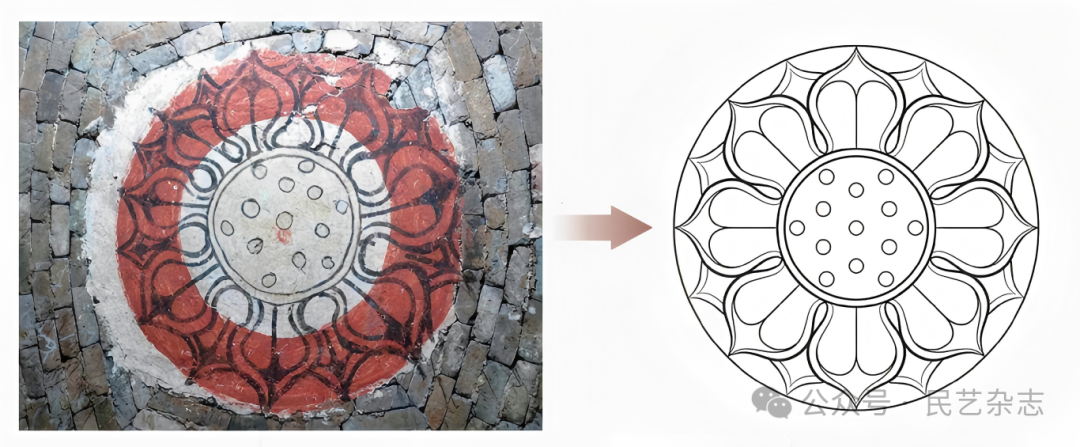

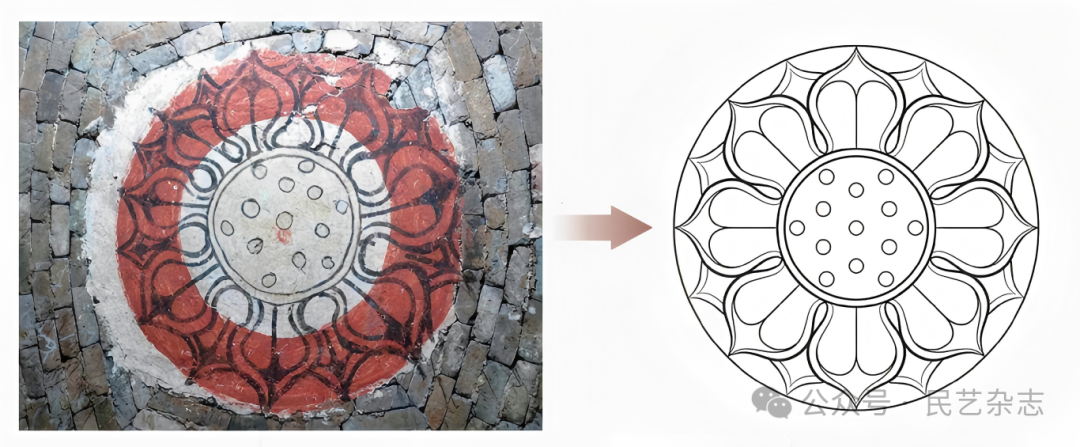

团莲纹亦以壁画之形式,出现于北魏时期的墓葬装饰之中,常缀于墓顶以及壁面之上。在七里村M29墓墓顶绘制有硕大鲜艳的莲花纹(图4)。此莲花纹以红、白两种颜色为底,又以黑色颜料勾勒出双层的宝装莲花纹,在莲心圈画出13颗构图均匀分布的莲子。莲花纹的壁画模仿雕刻的手法,用黑色颜料在雕刻时本应凹陷的区域进行了填色,一定程度上模仿了石刻莲花纹的风格和质感。

图4 七里村M29墓室顶部莲花壁画

从装饰位置观之,团莲纹在魏晋时期多被用于建筑中瓦当、门簪,以及墓葬中的墓顶等高位装饰之中,其位置选择与云冈石窟中团莲纹的装饰一致。就装饰方法而论,北魏时期民间装饰中的团莲纹造型形态保持了圆形适合纹样的构成方式,延续了云冈石窟团莲纹的基本造型。由此可见,应用在北魏民间装饰构件中的团莲纹反映了佛教中莲花光明的意涵与本土生活的交融。

(二)建筑构件中对“净土”的向往

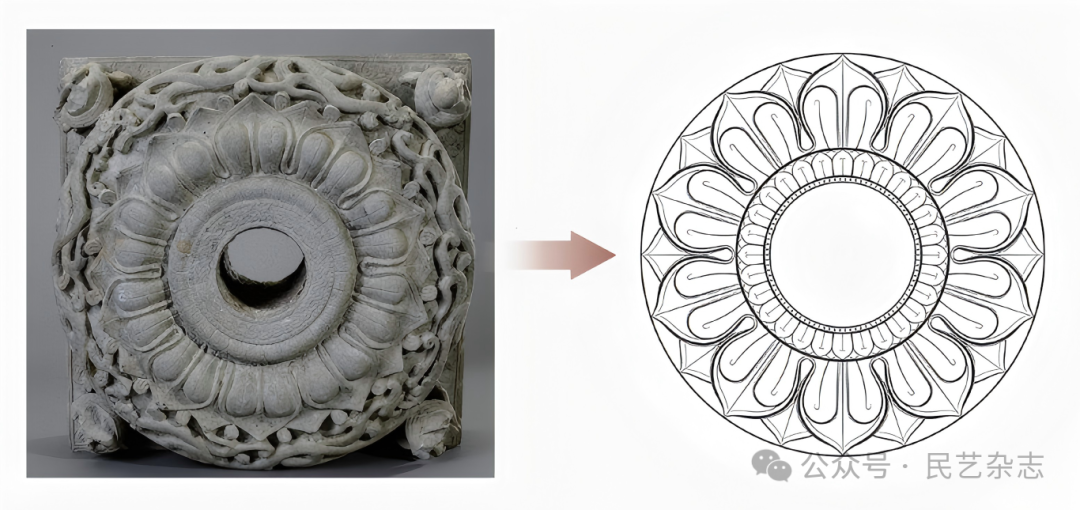

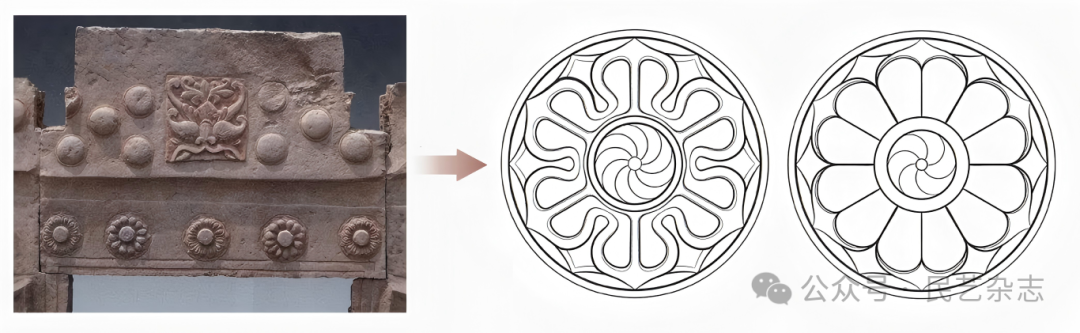

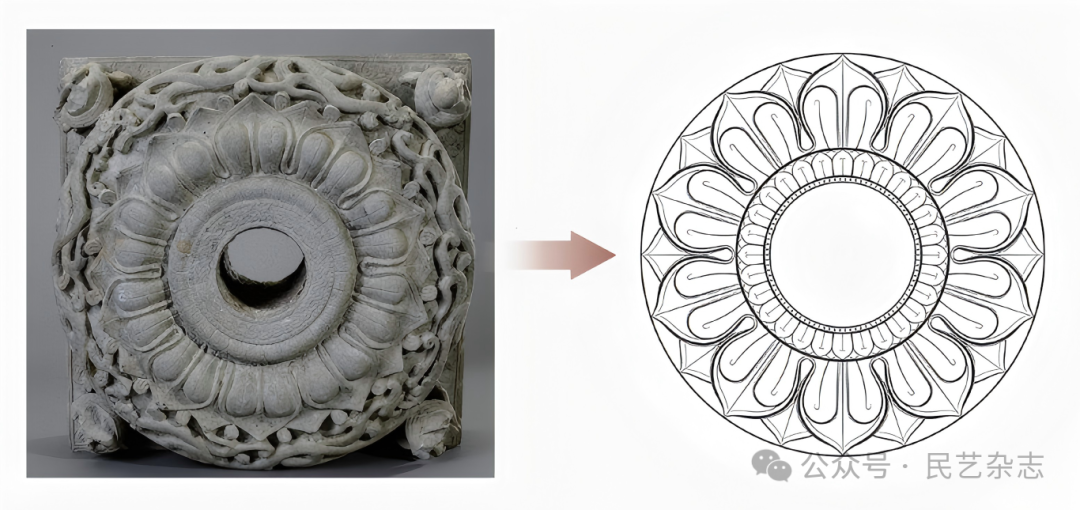

在佛教中,莲花被视为净土的象征,而建筑中对净土世界的艺术追求和表达,与《法华经》信仰紧密相连,这种精神内涵亦体现在建筑构件的装饰之中。柱础是传统建筑中最基本的构件,其主要功能是避免建筑的木头柱潮气所腐蚀及柱体下陷。原本,柱础的雕刻和形状较为单一,然而在魏晋时期,受到佛教艺术的影响,建筑与佛教艺术开始融合,逐渐增加了莲花样式的装饰。《营造法式》记载:“造柱础之制……以厚三尺为率若造覆盆,每方一尺,覆盆高一寸,每覆盆高一寸,盆唇厚一分。如仰覆莲华,其高加覆盆一倍”。由此可见,柱础以柱孔为中心,雕刻有莲花纹,一般为仰覆莲花和宝装莲花两种。1965年,在城东石家寨司马金龙墓中,考古发掘出土了4件珍贵的柱础。其中两件柱础上雕刻着蟠龙莲花伎乐,另两件则雕刻着蟠龙莲花(图5)。这些柱础通体浮雕图案分为三大组:从柱孔周边由内而外分层次刻细密的绳纹、连珠纹、莲瓣纹,并以此为中心顶部雕肥硕而卷翘的重层莲瓣,构成复合型的莲花纹,深刻体现了佛教文化对当时建筑装饰艺术的深远影响。

图5 司马金龙墓柱础

除柱础外,对净土的向往亦体现在建筑地面砖瓦的装饰中。随着佛教艺术的蓬勃发展与制砖工艺的不断提升,建筑中越来越多地采用模印有纹样的砖进行装饰,而在纹饰题材上,莲花纹无疑占据了主导地位。以陕西历史博物馆藏的唐代莲花纹方砖为例,此方砖中心饰圆形宝装莲花纹,边缘饰连珠纹,装饰华丽繁复,更在美观的基础上起到了摩擦防滑的实用作用,体现了古代工匠们对于功能与美学的完美结合。

(三)生活器具中对“圣洁”的追求

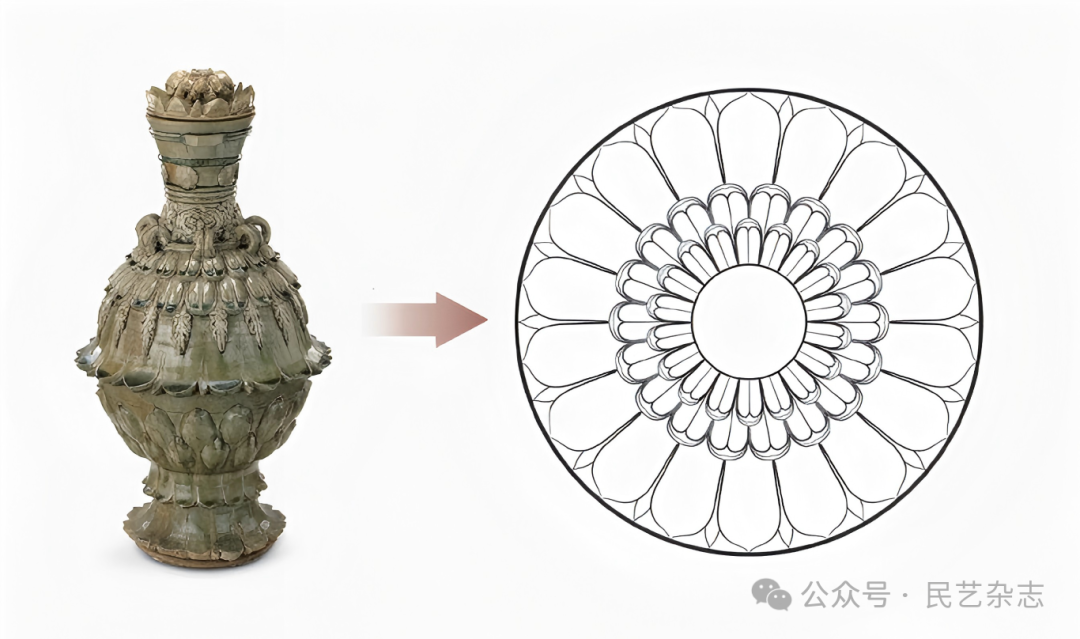

莲纹瓷器堪称莲花纹饰在生活化应用中最显著的典范之一。为迎合北魏时期社会信奉佛教的审美倾向,人们在瓷器的装饰中多选用以莲花为主题的图案。例如,1948年在河北景县封氏墓群出土的北朝青釉仰覆莲花尊(图6),其整体造型及装饰均围绕着莲花纹饰展开:尊盖顶部饰莲花纹,盖心设计有突起的覆莲式提手,别具一格;颈部上段巧妙堆贴四组龙戏莲团花图案,寓意丰富;肩部则堆贴两层覆莲,层次分明;腹部则饰以菩提垂叶及覆仰莲各一层,交相辉映;足饰亦以两层覆莲纹收尾,与整体风格保持一致。各层莲瓣均呈现出向外微卷之态,造型丰满肥硕,风格华丽端庄。

图6 北朝青釉仰覆莲花尊

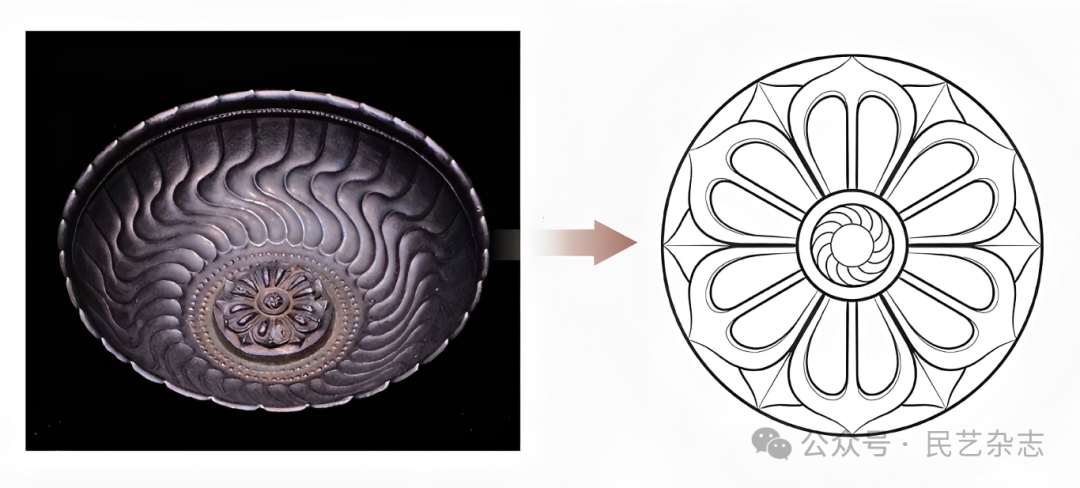

莲花纹不仅在瓷器上广泛呈现,亦在金属工艺的器皿中得以展现。1976年,于河北赞皇邢郭村李希宗墓中出土了一件银制酒器,其碗底精心雕有一幅宝装莲花纹饰(图7),该莲花纹莲心部分饰有绳纹,莲瓣外又饰以两圈联珠,碗腹内壁则设计为发散状的水波纹,与碗底的莲花纹相映成趣。

图7 李希宗墓莲花纹银碗

从现有的文献资料和丰富的纹饰图像来考察,云冈莲纹自北魏云冈石窟开凿伊始,不仅在石窟艺术中得到了长足发展,其独特的装饰方法与深邃的文化意涵也逐渐渗透进民间装饰艺术与生活场景之中。在此过程中,莲纹的造型与结构渐趋向程式化,同时,莲花所象征的光明、净土与圣洁的意涵,也从原本的宗教语境中逐渐走出,融入世俗生活,实现了从宗教化向生活化的跨越与转变。

四、云冈莲纹意蕴的民间化

随着北魏孝文帝迁都洛阳的历史变迁,莲花纹饰也随之进一步推广,经历了一场从宗教领域向世俗生活的深刻转变。在这一过程中,莲花从宗教中提炼、变化、发展,衍生出丰富的民俗意义并为民众所喜爱,还成为民间艺术中重要的创作题材。莲花纹饰也逐渐从“图腾化”“形式化”转变为如今的“民间化”“生活化”,由形态上的延伸逐渐演变为意蕴的拓展。尽管莲花的具象形象可能在某些艺术表现中不再直接呈现,但是莲花所包含的光明、高洁、化生等佛教意涵仍在民间广泛流传,深入人心。

(一)莲华光明与生生不息

云冈莲纹在魏晋时期得到了长足的发展,而至隋唐以后,莲纹造型更加追求圆满、繁复的装饰风格,造型趋于圆润华丽,最终演化成了唐代繁复精细的宝相花纹。在这一时期,云冈莲纹所代表的佛教光明意涵逐渐世俗化,在宝相花的基础上,进一步发展成为“富贵吉祥”的象征。尽管在纹样的演进中,云冈团莲纹逐渐失去了其象征光明的意涵,但这也并不意味它就此消失,反而在一些民俗活动中,我们仍能窥得云冈莲纹象征光明的另一种表达方式。

莲花在年节活动中扮演着举足轻重的角色,其中如“放河灯”,亦称“放水灯”或“照冥”,是一种做灯放入水中的节时娱乐风俗,流行于全国各地,一般在上元、中元和中秋举行。在众多花灯种类中,以莲花灯最为常见,其出现缘由也与佛教紧密相关。莲花,作为佛教圣花,《楞严经》云:“尔时世尊,从肉髻中,涌百宝光,光中涌出,千叶宝莲,有化如来,坐宝莲上……”可见,光中化莲,莲中坐佛,莲花灯的形态与佛座的莲台相似。周作人在其《儿童杂事诗·中元》中,以情景交融的笔触描绘了燃荷花灯的盛况:“中元鬼节款精灵,莲叶莲花幻作灯。明日虽扔今日点,满街望去碧澄澄。”诗中的莲花灯,不仅点缀着节日的河景,人们更将莲花视为光明之花,在民俗活动中散发着生生不息的佛教意义与魅力。

(二)圣洁净土与君子清白

云冈莲纹随着佛教的东传,经历了从印度到中原的多重文化地带,在这一过程中,它不断与汉文化相互交融、相互借鉴,莲花作为佛教圣花代表佛界净土与圣洁的宗教意义逐渐被削弱,更多地被赋予清净香洁、无尘无染的意向。这一转变使云冈莲纹渗透着中国民俗文化的吉祥意味,并向社会生活的各个领域延伸,成为一种广泛被人们喜爱和接受的装饰图案和文化符号。

山西,作为面食的发源地之一,其花馍艺术有着悠久的历史底蕴。尽管花馍的起源难以追溯,但它与魏晋时期佛教的祭祀供奉习惯之间存在着一定关联。花馍造型多整洁、概括,内蕴饱满丰富,既有几何直线形式,又有饱含魏晋遗风的适合纹样。其中,莲花是山西花馍样式中最为传统的代表之一(图8)。圆莲花馍,也称为“莲花供馍”,因其形状似莲花,故俗称“莲花供”。在节日里,人们会蒸制这种花馍来祭祀神明;在春节、长辈寿辰或孩子生日等重要时刻,也都要蒸上莲花供馍以作供奉,期望家庭来年顺风顺水,老人健康长寿,孩子快乐平安。此外,山西还有“六月六蒸莲花馍”的独特习俗。这一习俗取莲花生于污浊而不染的佛教意涵,寓意着人们食用莲花馍后,可明辨是非,不谋私利,踏入社会能出淤泥而不染,品行高洁,清白一生。

图8 花馍中的莲花

(三)莲花化生与生殖崇拜

“化生”作为一种佛教思想的体现,“莲花化生”在民间与生殖崇拜有着密切的关系。莲花在古代通常是原始生殖崇拜的象征,其花朵和果实并蒂而生,充分体现了春华秋实的植物生殖特征,因此,莲花在古代往往被视为多子多福的象征物。同时,“莲华化生”也是佛教中的一个重要概念,是中国古代净土往生的必经之途。民间将莲花作为祈求子嗣象征物的精神意义同佛教教义相结合,赋予了莲花纹饰“多子多福”“子孙繁衍”等世俗色彩浓郁的意涵。

宋元时期,民间盛行一种名为“磨喝乐”的玩具,其造型与意涵是佛教中莲花化生意涵的延伸。孟元老在《东京梦华录》卷八中提到:“七月七夕……皆卖磨喝乐,乃小塑土偶耳”,且提及“磨喝乐”原译为“摩睺罗”。杨琳在其《化生与摩侯罗的源流》一文中认为摩睺罗的原型是圣子罗睺罗,其儿童形象是受到唐代“弄化生”习俗所影响而成的。由此可见,“磨喝乐”即源于佛教中的化生童子。“磨喝乐”形象常与莲荷符号共同出现,娃娃多为大头圆脸,身着半臂衣裙,手持莲叶莲花站立,或坐于莲花之上(图9)。莲花有生命的母胎之意,化生童子又有“无所托依,借业力而出现者”之意。当化生童子与莲花相结合时,自然引发民众将之与“祈子延嗣”美好愿望联系在一起进行联想。

图9 磨喝乐坐像 开封大学大观博物馆

这种“祈子延嗣”的深切追求也体现在近代多种民间艺术之中。在山西民间剪纸、年画中,常有娃娃与莲花形象组合出现,共同表示生殖、繁衍等意象。在“坐莲娃娃”剪纸中,既有从莲花中探出上半身的娃娃,也有从莲花中完整化生出来的娃娃(图10)。在这类剪纸中,娃娃与莲花连体,莲花部分采用平视的角度,花瓣向下方散开,从中央的莲花花蕊处化生出娃娃。这一构图形式与云冈石窟中的化生形象相似,民间剪纸将莲花化、生净土往生的意象转变为子嗣繁衍的信仰,体现了莲花纹饰民间信仰的世俗化。

图10 民间剪纸、年画、枕顶刺绣作品中的莲花

莲花所蕴含的生殖意象,使其自然而然地成了一种女性的象征物,因此莲花频繁地出现在女性刺绣作品之中。仍以山西民间刺绣为例,其多吸收古代器皿纹饰上的造型特点,采用夸张和简洁的手法绣制花鸟鱼虫等图案形象,将鱼、鸟等形象和莲花组合起来,共同构成纹饰,以表现生殖繁盛的意义。其中,“鱼戏莲”“鸳鸯穿莲”“蛙闹莲”等吉祥图案尤为普遍,它们常常以含蓄、谐音等曲折手法,组成具有吉祥意味的装饰纹饰。在民间艺术观念中,鱼象征阳性,莲象征女性,所以“鱼戏莲”“鱼穿莲”等纹饰常用来暗喻男女间的相戏相爱、夫妻和美。此外,“莲”与“连”谐音,这一巧妙的语言游戏,使得莲花纹饰又寓意着“连年有余”“连生贵子”等美好祝愿。可见,以上种种方式均进一步丰富了莲花在民间艺术中的文化内涵和象征意义。

结语

综上所述,云冈莲纹造型从佛教装饰的正摄圆形、莲花瓣二方连续纹,折枝及自由形态的自然纹饰变体,其内在意蕴由佛教思想转向民间信仰,继承了佛教文化中光明、生生不息的内涵。与云冈石窟同时期的生活用品、墓葬出土文物中的莲花纹饰在装饰构成、色彩搭配具有一致的手法。云冈莲纹正摄形装饰在平城生活器物中的滥觞到逐渐消失,并非莲花纹之衰败,而是以化生形态走向多样化的民间历程。自佛教东传至中原之后,云冈莲纹不仅作为佛教美术的核心元素在云冈石窟中完成了中国化的华丽转变,更在日常生活中得到广泛应用,深入民间文化的各个角落。其由形式到内涵的意蕴传播,拓展了多子多福、圆满吉祥、莲里生子、坐莲娃娃等莲花纹的民间造型。莲花纹融入人们的世俗生活,不仅是莲花装饰形态和载体的变化,更是文化内涵和审美意蕴的世俗化发展与延续,在历代装饰体系中成为一种富有吉祥文化内涵的基因符号,其造型日益多样化,展现出无穷的魅力与生命力。

作者信息:

刘燕,山东大学机械工程学院副教授、硕士生导师。

责任编辑:张书鹏 文章来源:民艺杂志 上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会

(一)莲花纹的主题内涵

莲花是人类装饰纹样中最古老的母题之一,在不同历史时期、国家和民族均具有不同的造型特点。作为佛教纹饰母题,莲花纹饰造型反映了佛教向往光明和传递智慧的思想,在造型手法上体现了不同的审美语义和符号象征。

图1 云冈莲花纹饰发展历程

作为一种具有象征性的母题纹样,莲纹在印度佛教的发展过程中被赋予重生和佛陀的象征含义,广泛出现在印度早期佛教建筑和雕像中;在古埃及作为国花,莲花则代表了太阳和生命的复苏,也多见于埃及的墓室壁画、建筑、雕塑中。云冈莲花纹饰继承了印度以来的艺术风格,吸收了沿途本土各民族纹饰元素,其造型渗透于生活日用、墓葬装饰中。在后续的历史发展中,莲花纹饰的承载形式发生了转变,它融入了剪纸、刺绣、年画等丰富多彩的民间艺术领域之中,其深层意蕴犹如一种文化基因,深深渗透进民众的日常生活里。

佛经中曾记载:“人间的莲花不出数十瓣,天上的莲不出数百瓣,而净土的莲花千瓣以上。”莲花以其独特的品格,被尊为佛与佛法的象征。《四十二章经》第二十九章亦有云:“我为沙门,处于浊世,当如莲华,不为泥污。”莲花出淤泥而不染,此圣洁性,正象征了佛与菩萨超脱红尘、四大皆空之境界。佛教将莲花之自然品质,与佛教教义、戒律等相喻,赋予其深邃的精神色彩,塑造了莲花无上崇敬的形象。实则,在佛教东传之前,莲花纹饰已在中国形成相对固定的造型模式。追溯至中国新石器时代,浙江余姚河姆渡便出土了形似莲瓣纹样的线刻。商周时期,青铜器上亦开始出现莲花纹样。至春秋战国时期,莲花纹样更加频繁显现。及至西汉末年,佛教传入中国,莲纹随之广泛应用,并被赋予了深厚的宗教含义。至魏晋南北朝时期,莲纹更是经历了融合与创新,以云冈石窟为代表的莲花纹,既吸收融汇了凉州、龟兹、印度的造型风格,又融入了中国北方鲜卑族的植物装饰特色,造型变化万千,呈现出独具一格的审美范式。

日本考古和佛教史、艺术史学者长广敏雄,将魏晋南北朝时期的装饰文化艺术誉为“花的文化”,这一时期,莲花纹饰在装饰艺术中独占鳌头,运用最为普遍。在佛教装饰艺术的深远影响下,莲纹不仅在云冈石窟中得到了中国化的艺术转译,更在北魏民间得到了广泛的传播,一些世俗的、非宗教专用的器物装饰,也不同程度地体现出一定的宗教性,其造型保持了云冈莲花纹饰的特点,是云冈莲花纹饰在形态与意涵上的延伸。唐家路在其著作《中国莲纹图谱》中,以时间为轴,细致梳理了莲纹在佛教、宫廷与世俗中的广泛应用,并总结了莲纹的多种造型形式,包括立体装饰和平面装饰、莲瓣造型式、盛开整朵式及折枝莲花式等。总体而言,莲纹的装饰艺术,是通过莲花造型的秩序化排列,营造出一种独特的美学效果。具体而言,莲纹装饰的形态主要包括适合纹样构图的团莲纹、二方连续构图的莲带纹,以及自然形态的单体莲纹等主要方式。

目前,学界对莲纹造型的研究,多聚焦在佛教美术、石窟雕刻与器具装饰等领域。通过对比各种考古图像和记载文献,可以发现,佛教纹饰寓意的比附与莲花纹饰形态的转变之间,存在着一种符号性的对应关系。

(二)云冈莲花纹与平城装饰

西汉末年,随着佛教的传入,莲花纹饰被赋予更多的宗教含义,并在佛教装饰和生活装饰中得到广泛应用,逐渐演化为具有鲜明中国装饰意蕴的代表纹饰。经历唐宋之后,随着佛教世俗化进程不断加深,莲花纹饰的佛教属性逐渐淡化,它不再局限于宗教范畴,而是更多地作为佛教意象的象征,巧妙地融入了剪纸、刺绣、玩具等丰富多彩的民间艺术形式之中。尤为值得一提的是,在如今的山西传统民间装饰中,莲花纹饰依然熠熠生辉(图1)。莲花纹饰从佛教装饰到融入民众日常生活之中,反映了佛教纹饰从神圣宗教符号到世俗生活纹饰的转变,同时,更深刻地体现了佛教文化与本土文化的深度融合与相互借鉴。

由此可见,莲花纹饰在跨文化背景下,展现出了广泛而深远的传播力和影响力。从佛教装饰到民间装饰的形态演变过程中,莲花纹饰之所以能够在民间获得如此广泛的应用与接纳,其缘由并非单一。其一,因其在佛教教义中所承载的独特象征意义;其二,在于其本身所具备的美学特质与时代风尚的巧妙契合;其三,莲花纹饰在形式上展现出的极易变异与适应不同媒介的能力,亦使其成为跨越时代、跨越文化的重要文化符号。这种独特的魅力,让莲花纹饰在历史的长河中熠熠生辉,成为连接不同文化、不同时代的桥梁和纽带。

二、云冈莲纹装饰方法与意涵

莲花作为云冈石窟中重要的装饰主题,贯穿了早(公元460~470年)、中(公元471~494年)、晚(公元495~525年)三期洞窟,其应用之广泛,不言而喻。概括而言,云冈石窟中的莲纹大致可分为三种类型:一是装饰在头光、窟顶等处的团莲纹;二是装饰在壁面中的莲纹边饰带;三是点缀在壁面空白处的化生莲纹。这些莲纹形态特征鲜明独特,装饰手法富于变化,并根据其出现位置的不同,其装饰方法多有区别,装饰意涵也各不相同。

(一)正向圆形与光明内涵

团莲纹采用莲花的正摄角度,即俯视或仰视的视角,以莲瓣和莲心为基本组成部分。从图案组织类型上看,莲心部分属于圆形适合的纹样,外层的莲瓣纹则是连续纹样,采用放射状构成,由花瓣呈离心放射构成填充。在云冈石窟中,由于团莲造型的大小不同,所以纹饰形式各异。莲心多为空白,或点缀以莲蓬、化生像等。莲瓣形态则多变且丰富,在花瓣形态上看,主要有普通莲瓣纹与宝装莲瓣纹两种类型。从花瓣数量来看,小型莲花纹花瓣少则5、6瓣,如第5—12窟地面莲花,而大型莲花花瓣多达15、16瓣,如第1窟窟顶的16瓣莲花。值得一提的是,除了单层花瓣的莲花纹外,云冈石窟也出现了具有双层花瓣的复合型莲花纹,这种创新的纹饰形式进一步丰富了莲花纹的表现力和艺术魅力。

表1 云冈石窟团莲纹类型

团莲纹最常出现于佛、菩萨造像背光、圆形台座和窟顶的平棊藻井之上。背光可细分为“头光”与“身光”,其中“头光”又叫作“项光”,与“身光”一同成为佛的三十二相中的“丈光相”。在头光的构成中,莲花纹一般出于内层,外接火焰纹、忍冬纹、化佛纹等纹饰,它们共同构成了一个完整而富有层次感的头光图案。此外,云冈石窟中莲台应用同样广泛。佛、菩萨、供养天、护法神等造像大都脚踩莲台。莲台从俯视视角来看,同样呈现出团莲纹造型,与头光中的团莲纹作用相同,都是用于表现佛的存在。

由于汉化影响,云冈中期洞窟的形制由穹隆顶变成平面方形,这一转变使莲花在石窟窟顶上有更多的空间可以大展风采。中期的7、8、9、10、12窟的窟顶,均采用了汉建筑平棊藻井形式,藻井中的莲花也是汉建筑“圆渊方井、反植荷渠”的做法。窟顶的莲花随窟顶形制和大小的变化而变化,有线雕、浮雕、高浮雕及圆雕等不同雕刻技法的莲花,也有单重、双重及三重不同形态变化的莲花。

表2 云冈石窟莲带纹类型

吉村怜根据《大智度论》中“复放光,复次是诸光明变成千叶金色宝华……光明彻照如日初出”的描述,提出莲华乃是光明之华的独到见解,这意味着莲花是由佛光转化而来,莲花即光明之花。这种装饰手法出现在佛、菩萨的头光与莲台上,即代表着佛放出的光明;出现在窟顶、明窗这些位置较高的顶部装饰中,即象征着莲花太阳般的光辉。

(二)二方连续与净土思想

如果说团莲纹采用的是莲花的俯视视角,那么二方连续构成的莲带纹则采用了莲花的正侧视角,仅雕刻莲花的花瓣,并将花瓣向左右两个方向无限延伸构成连绵不断的莲带纹。云冈石窟中的莲带纹特点突出,风格一致。莲花瓣左右整齐展开,每一个单元花瓣都呈现出尖头、丰胸、束腰的优美造型,整体线条流畅而富有韵律感。更为巧妙的是,在并排的莲花瓣下面,还叠一层小莲瓣,露头藏身,二方连续左右展开成适合纹样,与上层花瓣相互映衬,增添了层次感和立体感。

莲瓣的二方连续,即莲带纹,它贯穿于云冈石窟各个时期,巧妙的装饰在窟壁各层佛龛的分界处、门楣、门框、明窗边框等处。其主要功能是起到分割壁面主题叙事栅格的作用。这些二方连续排列、向左右两边无限延伸的莲带纹,象征着佛国净土的无限广阔。莲带纹出现在窟室壁面层与层的分隔带中,构成了窟壁装饰的横向隔断,不仅确保了洞窟雕刻的层次性、规范性和稳定性,避免了因造型繁复带来的杂乱无章,更象征着华丽繁复的佛国。同时,莲带纹也出现在须弥座、台座的带状装饰区域,与绳纹、三角锯齿纹搭配使用,体现出佛教器物的仪式感和庄严氛围。

(三)写实形态与莲花化生

除了团莲与莲带纹之外,具有化生意向的自然形态莲纹在壁面装饰中也屡见不鲜。单体莲纹形态各异,自由灵动,大多表现为绽开花瓣的盛开状态,但有的也表现为蓄势待发的蓓蕾状态。这些花有时紧裹花蕾,有时花瓣层层绽开,多与飞天、天人等形象巧妙组合使用,用以描述天人的诞生、化生、飞翔的过程,与天人一同悬浮在空中。这种化生莲花造型反映了人们对于佛国世界的遐想,是佛国生命生生不息的象征。

自然形态的莲纹往往作为角隅纹样出现,其形态随着装饰位置的改变也有所差异,为云冈石窟艺术增添了无尽的韵味。例如,在早期第18窟东立佛头光南侧,立佛头光侧处雕刻有蜿蜒的藤蔓与生长的莲花纹,而在南壁西侧第3层龛左侧的阿输伽施图姻缘佛经故事中,点缀有一组三朵莲花化生出的童子图像。中期洞窟中雕刻富于变化,莲纹多装饰在璎珞、门簪等众多纹饰中,组合成繁杂美丽的复合纹饰,也出现在壁面的空隙中单独展示。例如,第6窟南、东、西三面的空隙处,穿插雕刻了莲花从花苞到绽放,再由化生到飞天的过程,阐释了化生主题的次第关系。

表3 云冈石窟自然形态莲纹类型

“莲花化生”是佛教中的重要概念,它象征着功德圆满。《阿弥陀佛四十八愿》中的第二十四愿,即“莲花化生愿”,明确阐述这一理念:“诸天人民以至蜎飞蠕动之类,往生阿弥陀佛刹者,皆于七宝池莲华中化生”。佛教深信,即往生西方极乐国土的人,都于莲花中化生。每一个愿生极乐国的人,在极乐世界七宝池中都有一朵属于自己的莲花,此莲花会根据个人的念佛修行程度而发生变化——精进修行,则莲花生长,慵懒退惰,则莲花衰败凋落。自然形态的化生莲纹不是仅仅作为佛教圣花来装饰壁面,而是作为一种深藏一切生命之源的花存在于空中,和佛、菩萨、天人等一样,都是构成佛的世界所不可缺少的重要因素,是佛国幻化生命的象征。

三、云冈莲纹造型的生活化

(一)装饰部件中对“光明”的延续

在云冈莲纹的形态系统中,圆形构成的团莲纹应用最为普遍且广泛,其作为光明的意象,被装饰于建筑、墓葬、器具等多种载体之上,它不仅彰显了莲花纹饰在世俗文化中的深远影响,而且成为研究古代宗教信仰与世俗生活相互渗透、交融情况的重要实证。

瓦当,作为中国古建筑不可或缺的构造组件和装饰要素,不仅发挥着实用的防水作用,还承载了深厚的文化内涵。以一件北魏时期的莲花纹瓦当(图2)为例,该瓦当由三个构成部分,分别是当心、主题花纹区以及边轮。莲纹出现于该瓦当的主题花纹区,为宝装莲花纹。单片莲瓣则以当心为圆心旋转,呈辐射式适合纹样。

图2 北魏莲花纹瓦当

团莲纹不仅广泛出现在建筑装饰中,亦常出现在墓葬装饰系统中。门簪,作为中国传统建筑构件之一,其作用是锁合中槛和连楹,在其簪头的正面经常被雕刻上如花卉、文字等吉祥纹饰。例如,北魏宋绍祖墓出土石椁的南壁门上,便装饰有五枚莲花形门簪(图3)。这种装饰方式与云冈石窟第9、10窟的门拱极为相似。具体而言,五枚莲花门簪装饰有宝装莲花纹和莲花纹两种纹饰。其中,第一层莲瓣硕大饱满,分为六片,在其后面又巧妙的装饰有第二层略小的莲瓣。

图3 宋绍祖墓石椁门楣莲花门簪

团莲纹亦以壁画之形式,出现于北魏时期的墓葬装饰之中,常缀于墓顶以及壁面之上。在七里村M29墓墓顶绘制有硕大鲜艳的莲花纹(图4)。此莲花纹以红、白两种颜色为底,又以黑色颜料勾勒出双层的宝装莲花纹,在莲心圈画出13颗构图均匀分布的莲子。莲花纹的壁画模仿雕刻的手法,用黑色颜料在雕刻时本应凹陷的区域进行了填色,一定程度上模仿了石刻莲花纹的风格和质感。

图4 七里村M29墓室顶部莲花壁画

从装饰位置观之,团莲纹在魏晋时期多被用于建筑中瓦当、门簪,以及墓葬中的墓顶等高位装饰之中,其位置选择与云冈石窟中团莲纹的装饰一致。就装饰方法而论,北魏时期民间装饰中的团莲纹造型形态保持了圆形适合纹样的构成方式,延续了云冈石窟团莲纹的基本造型。由此可见,应用在北魏民间装饰构件中的团莲纹反映了佛教中莲花光明的意涵与本土生活的交融。

(二)建筑构件中对“净土”的向往

在佛教中,莲花被视为净土的象征,而建筑中对净土世界的艺术追求和表达,与《法华经》信仰紧密相连,这种精神内涵亦体现在建筑构件的装饰之中。柱础是传统建筑中最基本的构件,其主要功能是避免建筑的木头柱潮气所腐蚀及柱体下陷。原本,柱础的雕刻和形状较为单一,然而在魏晋时期,受到佛教艺术的影响,建筑与佛教艺术开始融合,逐渐增加了莲花样式的装饰。《营造法式》记载:“造柱础之制……以厚三尺为率若造覆盆,每方一尺,覆盆高一寸,每覆盆高一寸,盆唇厚一分。如仰覆莲华,其高加覆盆一倍”。由此可见,柱础以柱孔为中心,雕刻有莲花纹,一般为仰覆莲花和宝装莲花两种。1965年,在城东石家寨司马金龙墓中,考古发掘出土了4件珍贵的柱础。其中两件柱础上雕刻着蟠龙莲花伎乐,另两件则雕刻着蟠龙莲花(图5)。这些柱础通体浮雕图案分为三大组:从柱孔周边由内而外分层次刻细密的绳纹、连珠纹、莲瓣纹,并以此为中心顶部雕肥硕而卷翘的重层莲瓣,构成复合型的莲花纹,深刻体现了佛教文化对当时建筑装饰艺术的深远影响。

图5 司马金龙墓柱础

除柱础外,对净土的向往亦体现在建筑地面砖瓦的装饰中。随着佛教艺术的蓬勃发展与制砖工艺的不断提升,建筑中越来越多地采用模印有纹样的砖进行装饰,而在纹饰题材上,莲花纹无疑占据了主导地位。以陕西历史博物馆藏的唐代莲花纹方砖为例,此方砖中心饰圆形宝装莲花纹,边缘饰连珠纹,装饰华丽繁复,更在美观的基础上起到了摩擦防滑的实用作用,体现了古代工匠们对于功能与美学的完美结合。

(三)生活器具中对“圣洁”的追求

莲纹瓷器堪称莲花纹饰在生活化应用中最显著的典范之一。为迎合北魏时期社会信奉佛教的审美倾向,人们在瓷器的装饰中多选用以莲花为主题的图案。例如,1948年在河北景县封氏墓群出土的北朝青釉仰覆莲花尊(图6),其整体造型及装饰均围绕着莲花纹饰展开:尊盖顶部饰莲花纹,盖心设计有突起的覆莲式提手,别具一格;颈部上段巧妙堆贴四组龙戏莲团花图案,寓意丰富;肩部则堆贴两层覆莲,层次分明;腹部则饰以菩提垂叶及覆仰莲各一层,交相辉映;足饰亦以两层覆莲纹收尾,与整体风格保持一致。各层莲瓣均呈现出向外微卷之态,造型丰满肥硕,风格华丽端庄。

图6 北朝青釉仰覆莲花尊

莲花纹不仅在瓷器上广泛呈现,亦在金属工艺的器皿中得以展现。1976年,于河北赞皇邢郭村李希宗墓中出土了一件银制酒器,其碗底精心雕有一幅宝装莲花纹饰(图7),该莲花纹莲心部分饰有绳纹,莲瓣外又饰以两圈联珠,碗腹内壁则设计为发散状的水波纹,与碗底的莲花纹相映成趣。

图7 李希宗墓莲花纹银碗

从现有的文献资料和丰富的纹饰图像来考察,云冈莲纹自北魏云冈石窟开凿伊始,不仅在石窟艺术中得到了长足发展,其独特的装饰方法与深邃的文化意涵也逐渐渗透进民间装饰艺术与生活场景之中。在此过程中,莲纹的造型与结构渐趋向程式化,同时,莲花所象征的光明、净土与圣洁的意涵,也从原本的宗教语境中逐渐走出,融入世俗生活,实现了从宗教化向生活化的跨越与转变。

四、云冈莲纹意蕴的民间化

随着北魏孝文帝迁都洛阳的历史变迁,莲花纹饰也随之进一步推广,经历了一场从宗教领域向世俗生活的深刻转变。在这一过程中,莲花从宗教中提炼、变化、发展,衍生出丰富的民俗意义并为民众所喜爱,还成为民间艺术中重要的创作题材。莲花纹饰也逐渐从“图腾化”“形式化”转变为如今的“民间化”“生活化”,由形态上的延伸逐渐演变为意蕴的拓展。尽管莲花的具象形象可能在某些艺术表现中不再直接呈现,但是莲花所包含的光明、高洁、化生等佛教意涵仍在民间广泛流传,深入人心。

(一)莲华光明与生生不息

云冈莲纹在魏晋时期得到了长足的发展,而至隋唐以后,莲纹造型更加追求圆满、繁复的装饰风格,造型趋于圆润华丽,最终演化成了唐代繁复精细的宝相花纹。在这一时期,云冈莲纹所代表的佛教光明意涵逐渐世俗化,在宝相花的基础上,进一步发展成为“富贵吉祥”的象征。尽管在纹样的演进中,云冈团莲纹逐渐失去了其象征光明的意涵,但这也并不意味它就此消失,反而在一些民俗活动中,我们仍能窥得云冈莲纹象征光明的另一种表达方式。

莲花在年节活动中扮演着举足轻重的角色,其中如“放河灯”,亦称“放水灯”或“照冥”,是一种做灯放入水中的节时娱乐风俗,流行于全国各地,一般在上元、中元和中秋举行。在众多花灯种类中,以莲花灯最为常见,其出现缘由也与佛教紧密相关。莲花,作为佛教圣花,《楞严经》云:“尔时世尊,从肉髻中,涌百宝光,光中涌出,千叶宝莲,有化如来,坐宝莲上……”可见,光中化莲,莲中坐佛,莲花灯的形态与佛座的莲台相似。周作人在其《儿童杂事诗·中元》中,以情景交融的笔触描绘了燃荷花灯的盛况:“中元鬼节款精灵,莲叶莲花幻作灯。明日虽扔今日点,满街望去碧澄澄。”诗中的莲花灯,不仅点缀着节日的河景,人们更将莲花视为光明之花,在民俗活动中散发着生生不息的佛教意义与魅力。

(二)圣洁净土与君子清白

云冈莲纹随着佛教的东传,经历了从印度到中原的多重文化地带,在这一过程中,它不断与汉文化相互交融、相互借鉴,莲花作为佛教圣花代表佛界净土与圣洁的宗教意义逐渐被削弱,更多地被赋予清净香洁、无尘无染的意向。这一转变使云冈莲纹渗透着中国民俗文化的吉祥意味,并向社会生活的各个领域延伸,成为一种广泛被人们喜爱和接受的装饰图案和文化符号。

山西,作为面食的发源地之一,其花馍艺术有着悠久的历史底蕴。尽管花馍的起源难以追溯,但它与魏晋时期佛教的祭祀供奉习惯之间存在着一定关联。花馍造型多整洁、概括,内蕴饱满丰富,既有几何直线形式,又有饱含魏晋遗风的适合纹样。其中,莲花是山西花馍样式中最为传统的代表之一(图8)。圆莲花馍,也称为“莲花供馍”,因其形状似莲花,故俗称“莲花供”。在节日里,人们会蒸制这种花馍来祭祀神明;在春节、长辈寿辰或孩子生日等重要时刻,也都要蒸上莲花供馍以作供奉,期望家庭来年顺风顺水,老人健康长寿,孩子快乐平安。此外,山西还有“六月六蒸莲花馍”的独特习俗。这一习俗取莲花生于污浊而不染的佛教意涵,寓意着人们食用莲花馍后,可明辨是非,不谋私利,踏入社会能出淤泥而不染,品行高洁,清白一生。

图8 花馍中的莲花

(三)莲花化生与生殖崇拜

“化生”作为一种佛教思想的体现,“莲花化生”在民间与生殖崇拜有着密切的关系。莲花在古代通常是原始生殖崇拜的象征,其花朵和果实并蒂而生,充分体现了春华秋实的植物生殖特征,因此,莲花在古代往往被视为多子多福的象征物。同时,“莲华化生”也是佛教中的一个重要概念,是中国古代净土往生的必经之途。民间将莲花作为祈求子嗣象征物的精神意义同佛教教义相结合,赋予了莲花纹饰“多子多福”“子孙繁衍”等世俗色彩浓郁的意涵。

宋元时期,民间盛行一种名为“磨喝乐”的玩具,其造型与意涵是佛教中莲花化生意涵的延伸。孟元老在《东京梦华录》卷八中提到:“七月七夕……皆卖磨喝乐,乃小塑土偶耳”,且提及“磨喝乐”原译为“摩睺罗”。杨琳在其《化生与摩侯罗的源流》一文中认为摩睺罗的原型是圣子罗睺罗,其儿童形象是受到唐代“弄化生”习俗所影响而成的。由此可见,“磨喝乐”即源于佛教中的化生童子。“磨喝乐”形象常与莲荷符号共同出现,娃娃多为大头圆脸,身着半臂衣裙,手持莲叶莲花站立,或坐于莲花之上(图9)。莲花有生命的母胎之意,化生童子又有“无所托依,借业力而出现者”之意。当化生童子与莲花相结合时,自然引发民众将之与“祈子延嗣”美好愿望联系在一起进行联想。

图9 磨喝乐坐像 开封大学大观博物馆

这种“祈子延嗣”的深切追求也体现在近代多种民间艺术之中。在山西民间剪纸、年画中,常有娃娃与莲花形象组合出现,共同表示生殖、繁衍等意象。在“坐莲娃娃”剪纸中,既有从莲花中探出上半身的娃娃,也有从莲花中完整化生出来的娃娃(图10)。在这类剪纸中,娃娃与莲花连体,莲花部分采用平视的角度,花瓣向下方散开,从中央的莲花花蕊处化生出娃娃。这一构图形式与云冈石窟中的化生形象相似,民间剪纸将莲花化、生净土往生的意象转变为子嗣繁衍的信仰,体现了莲花纹饰民间信仰的世俗化。

图10 民间剪纸、年画、枕顶刺绣作品中的莲花

莲花所蕴含的生殖意象,使其自然而然地成了一种女性的象征物,因此莲花频繁地出现在女性刺绣作品之中。仍以山西民间刺绣为例,其多吸收古代器皿纹饰上的造型特点,采用夸张和简洁的手法绣制花鸟鱼虫等图案形象,将鱼、鸟等形象和莲花组合起来,共同构成纹饰,以表现生殖繁盛的意义。其中,“鱼戏莲”“鸳鸯穿莲”“蛙闹莲”等吉祥图案尤为普遍,它们常常以含蓄、谐音等曲折手法,组成具有吉祥意味的装饰纹饰。在民间艺术观念中,鱼象征阳性,莲象征女性,所以“鱼戏莲”“鱼穿莲”等纹饰常用来暗喻男女间的相戏相爱、夫妻和美。此外,“莲”与“连”谐音,这一巧妙的语言游戏,使得莲花纹饰又寓意着“连年有余”“连生贵子”等美好祝愿。可见,以上种种方式均进一步丰富了莲花在民间艺术中的文化内涵和象征意义。

结语

综上所述,云冈莲纹造型从佛教装饰的正摄圆形、莲花瓣二方连续纹,折枝及自由形态的自然纹饰变体,其内在意蕴由佛教思想转向民间信仰,继承了佛教文化中光明、生生不息的内涵。与云冈石窟同时期的生活用品、墓葬出土文物中的莲花纹饰在装饰构成、色彩搭配具有一致的手法。云冈莲纹正摄形装饰在平城生活器物中的滥觞到逐渐消失,并非莲花纹之衰败,而是以化生形态走向多样化的民间历程。自佛教东传至中原之后,云冈莲纹不仅作为佛教美术的核心元素在云冈石窟中完成了中国化的华丽转变,更在日常生活中得到广泛应用,深入民间文化的各个角落。其由形式到内涵的意蕴传播,拓展了多子多福、圆满吉祥、莲里生子、坐莲娃娃等莲花纹的民间造型。莲花纹融入人们的世俗生活,不仅是莲花装饰形态和载体的变化,更是文化内涵和审美意蕴的世俗化发展与延续,在历代装饰体系中成为一种富有吉祥文化内涵的基因符号,其造型日益多样化,展现出无穷的魅力与生命力。

作者信息:

刘燕,山东大学机械工程学院副教授、硕士生导师。