研究 | 张晓萌:中国剪纸艺术学术研究举要

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-10-08 浏览量:487

一、国外研究概述 虽然剪纸习俗传承悠久,但20世纪以前并未有专门的研究或著述,仅有记述散见于文献资料中。清末,传教士、民俗学家、汉学家等国外学者最早开始关注传统剪纸艺术,以此为走进中国乡土文化的切入点。

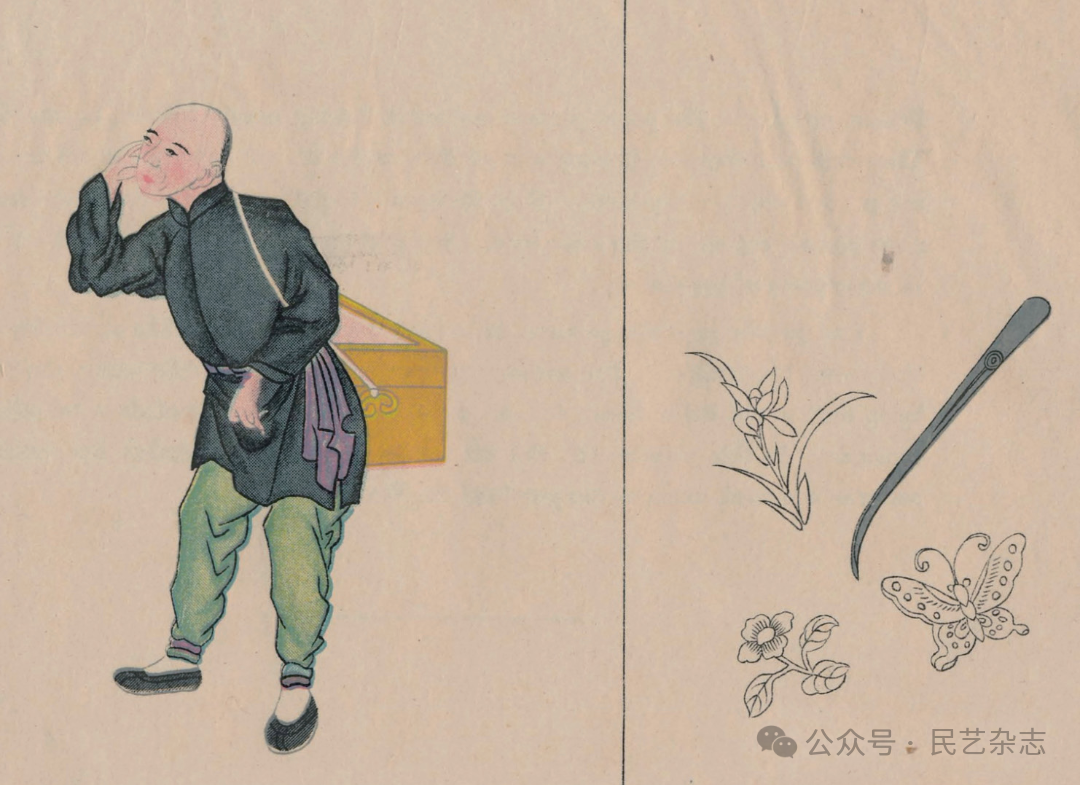

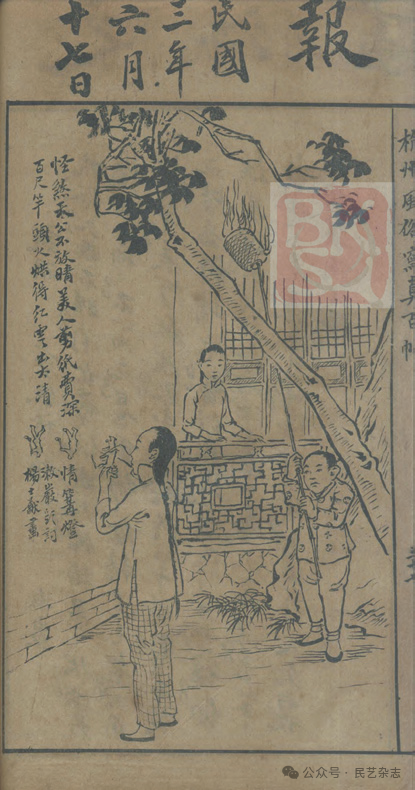

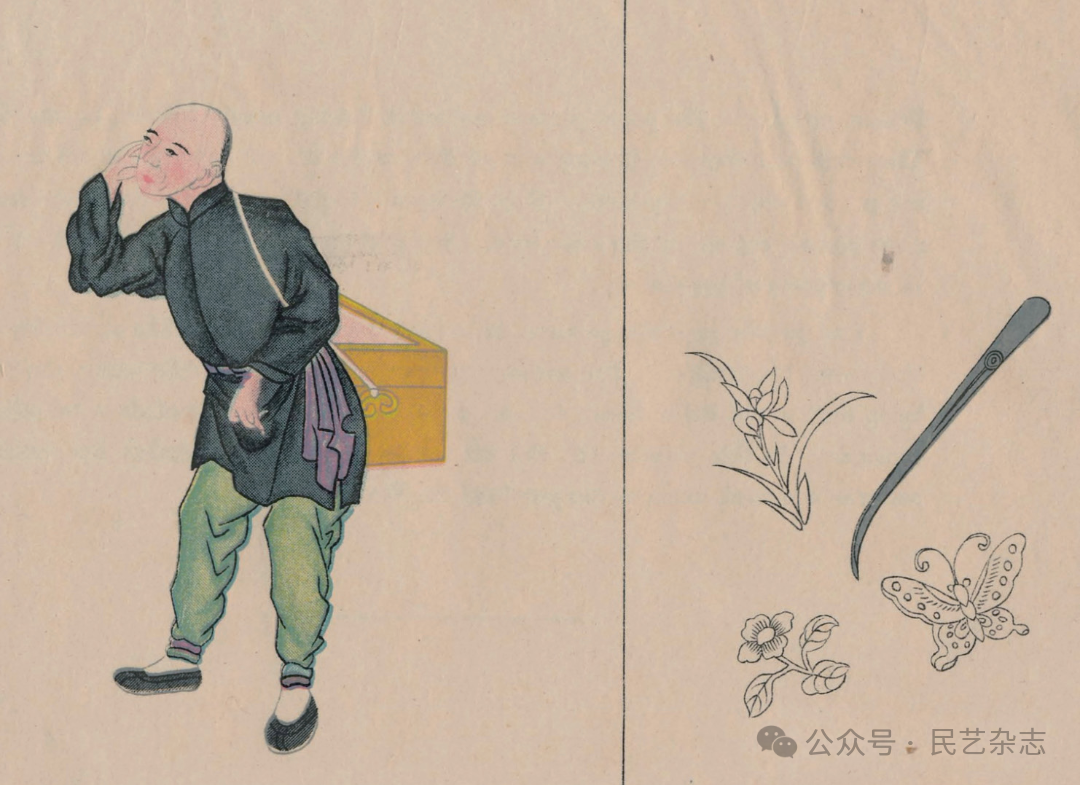

图1 《京都叫卖图》中“卖花样儿的”插图

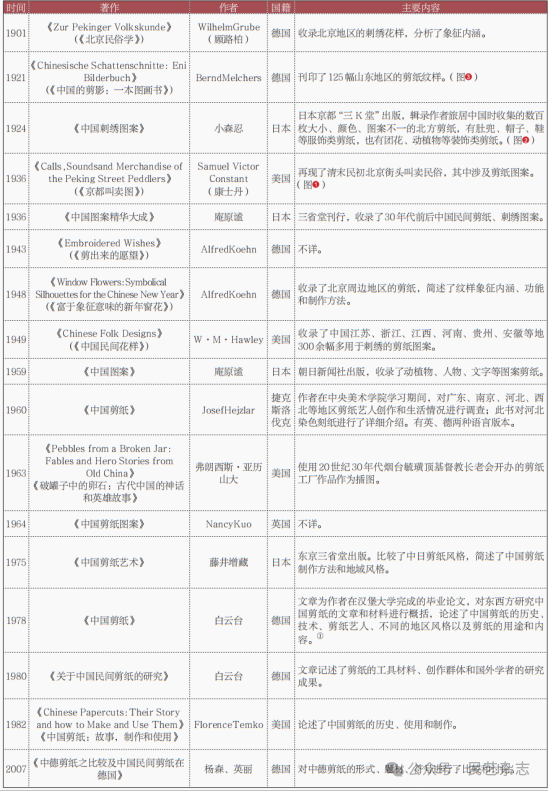

他们收集窗花、刺绣等剪纸花样,早期以图集形式整理出版;二十世纪中叶后,开始注重对剪纸历史渊源、纹样特征、地域风格、使用环境等文化特征的调查和采集。国外学者对剪纸的收集、研究、使用成果见表1。

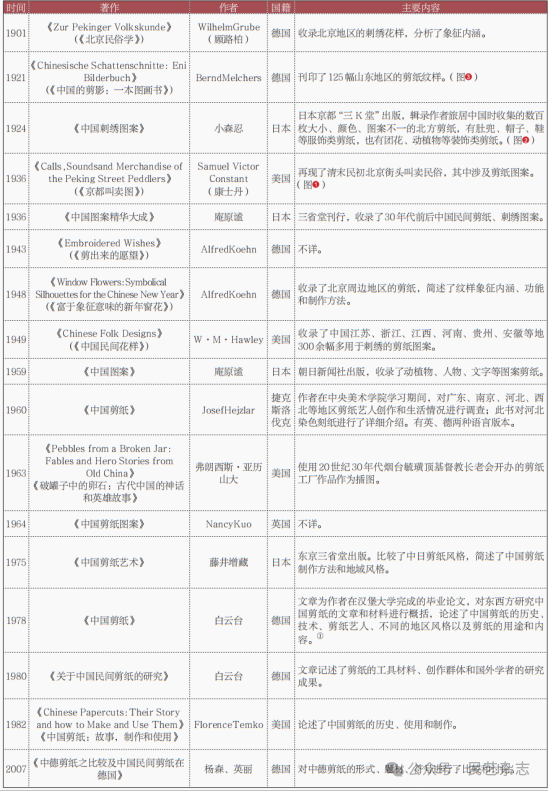

表1 20世纪国外学者研究中国剪纸相关的成果汇总表

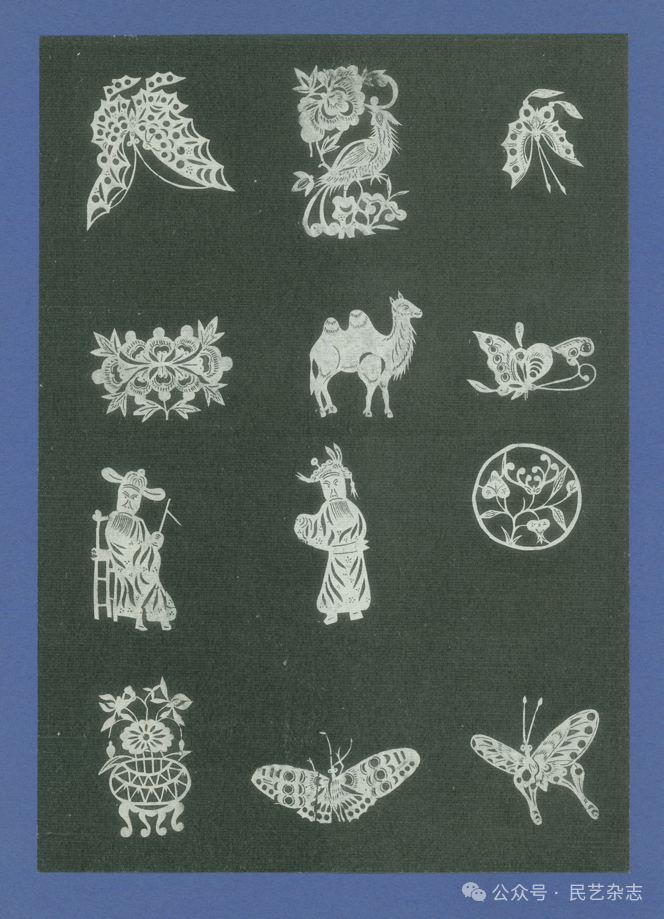

图2 《中国刺绣图案》内页插图

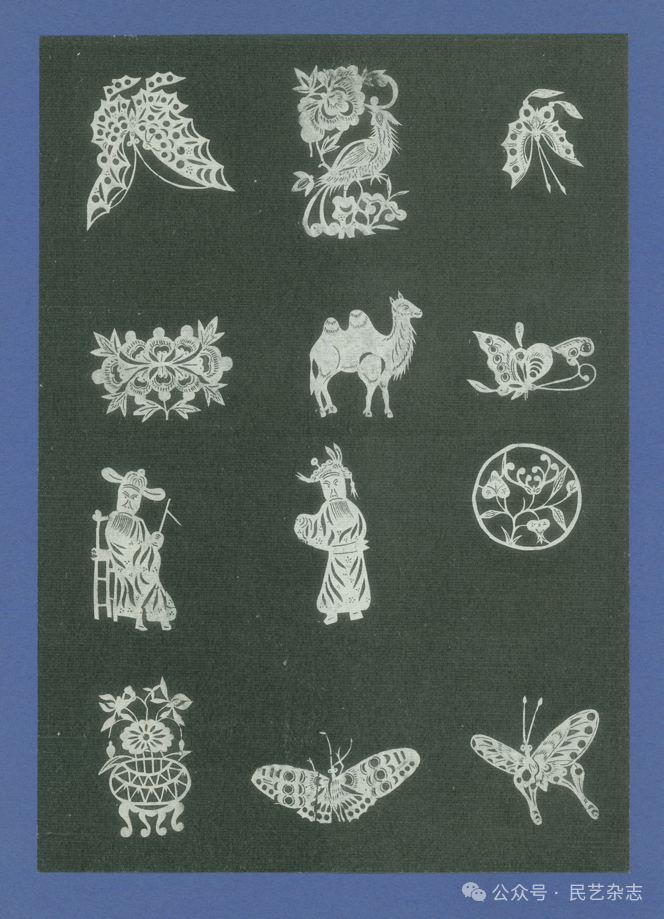

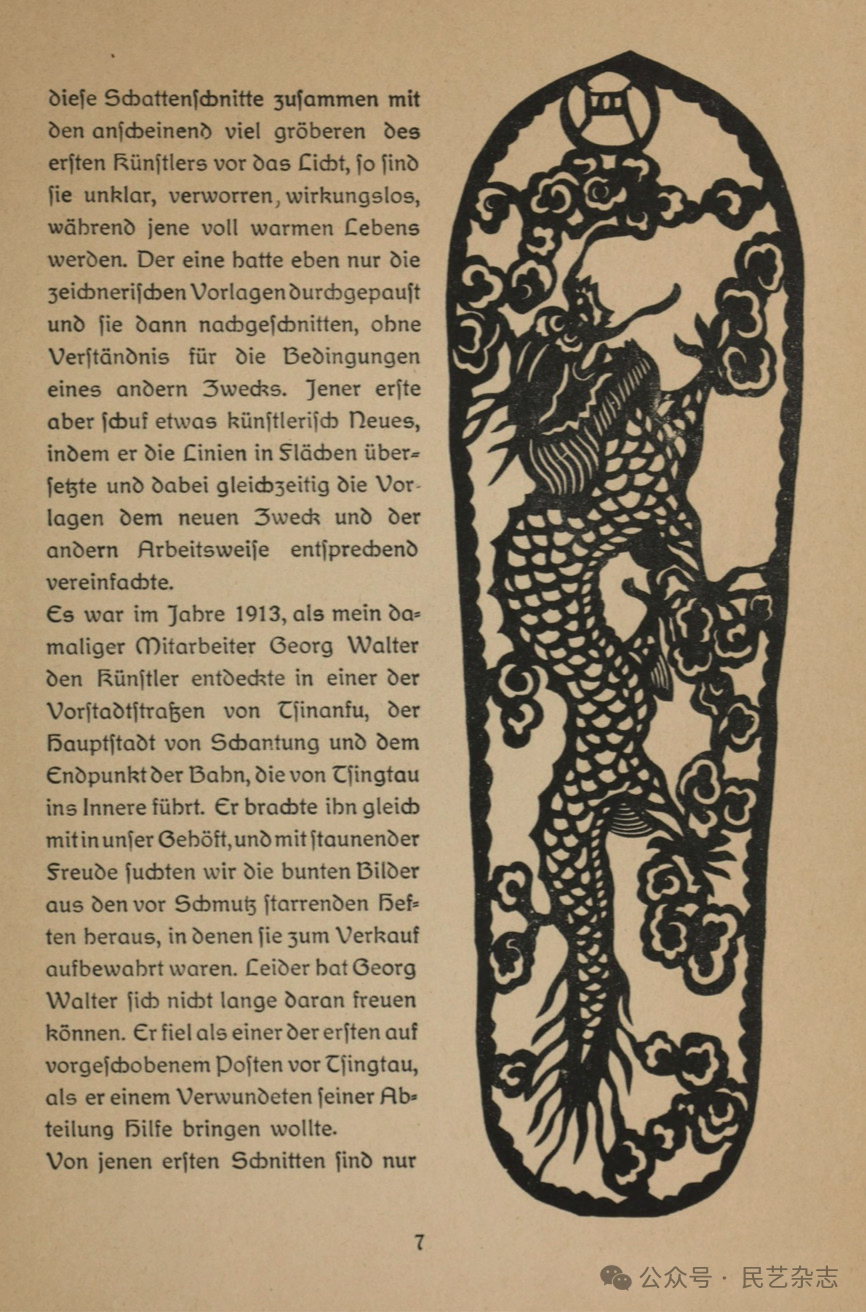

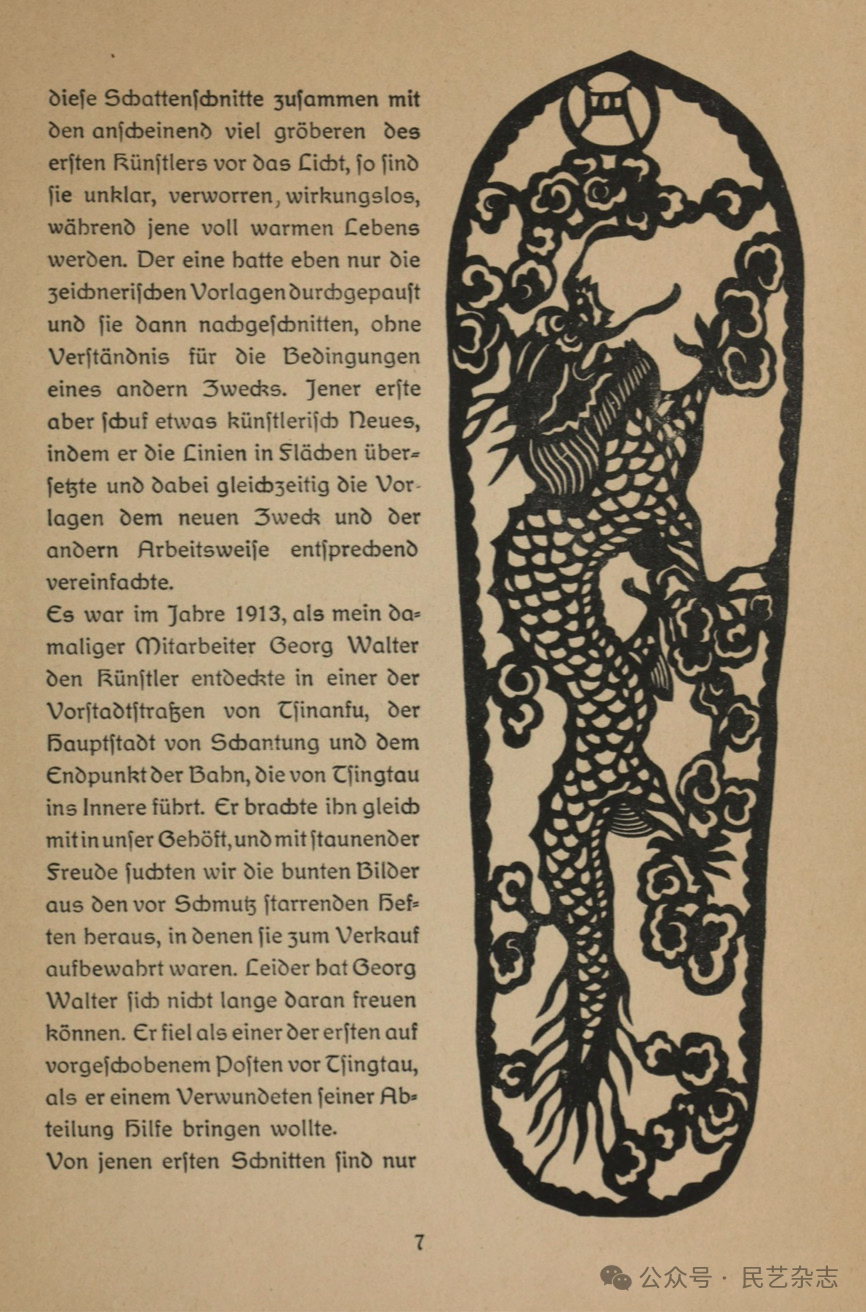

图3 《中国的剪影:一本图画书》中收录的中国剪纸 1921年德文刊本

二、国内研究概述

(一)走进学术视野的民间剪纸

1、民间剪纸的早期收集与传播

近代报刊对剪纸文化起到了宣传推广作用,内容大致有以下几种类型。第一是对传统剪纸纹样、风俗介绍,如1914年《之江画报》由漱巌撰文士猷作画描述了“剪纸祈晴”风俗(图4),“杭俗久雨不晴,闺女剪纸成人,作持帚状,贴于墙…是取扫除积阴之意…”;1933年《艺风》刊金华永康地区流行的剪纸四联纹样;1934年《大众画报》载福寿、双桃雕纸图案;1934年《万象》画报第3期封面以五幅窗花剪纸为封面。其次介绍国内外现代剪纸,以图片为主,1925年《小说月报》、1932年《小学生》刊载多幅安徒生剪纸,1928年第28期《良友》刊德国艺术家制作的戈公振小像剪影;中国艺术家创作的现代剪纸也见诸报道,1928年《北洋画报》刊张建文创作《市衢》,1929年《上海漫画》刊万籁鸣剪纸图案。第三种以剪、折纸为游戏或美育内容,寓教于乐,此类文章多见于《学生》《少年》《儿童世界》等少儿读物。

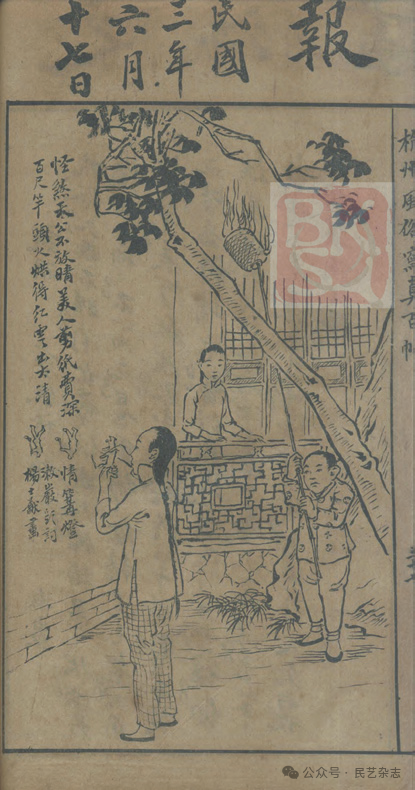

图4 1914 年《之江画报》上刊登的剪纸祈晴风俗图

20世纪初,随着中国民俗学的发端,剪纸作为具有民俗佐证价值的手工艺进入民俗学的视野,1923年,北京大学“风俗调查会”成立,民俗物品、民间美术品被纳入民俗学范畴,分类中提到了“美感:雕刻、图画…织绣”。次年,调查成果中提到“各地的新年风俗物品…所得成绩如下:神祇,二四二;花纸,二六;符策,七;红笺,五…”。剪纸在民俗学领域收集、调查的研究方法奠定了之后民间剪纸作为独立艺术形式研究的基础。

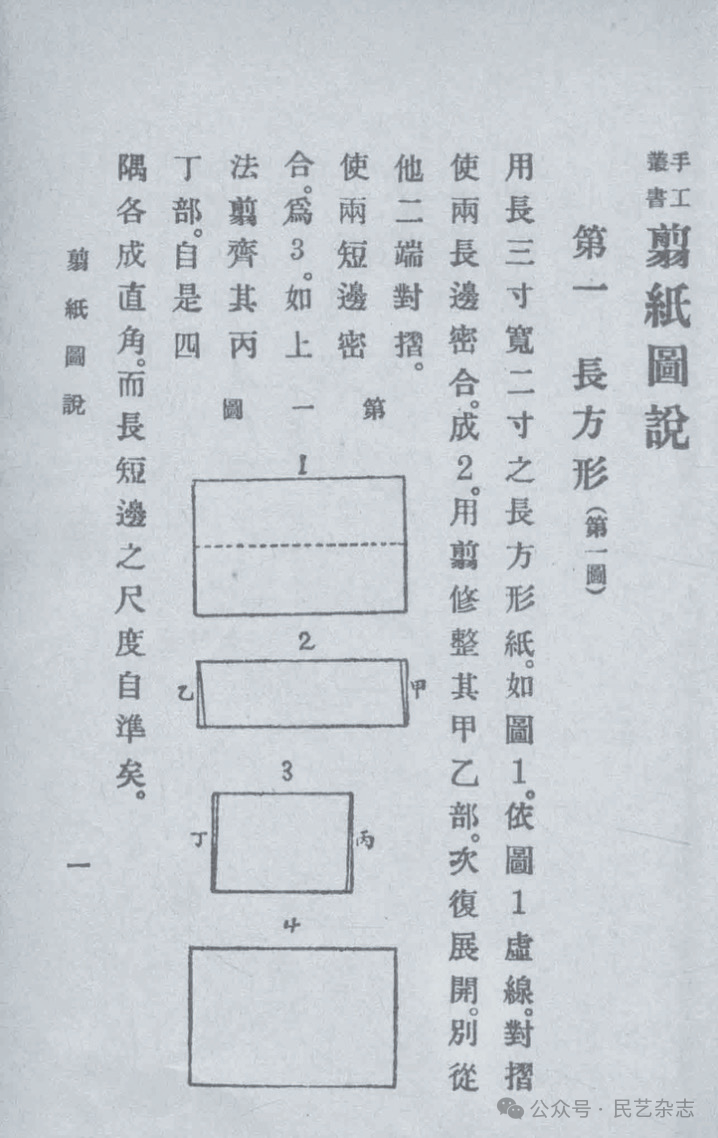

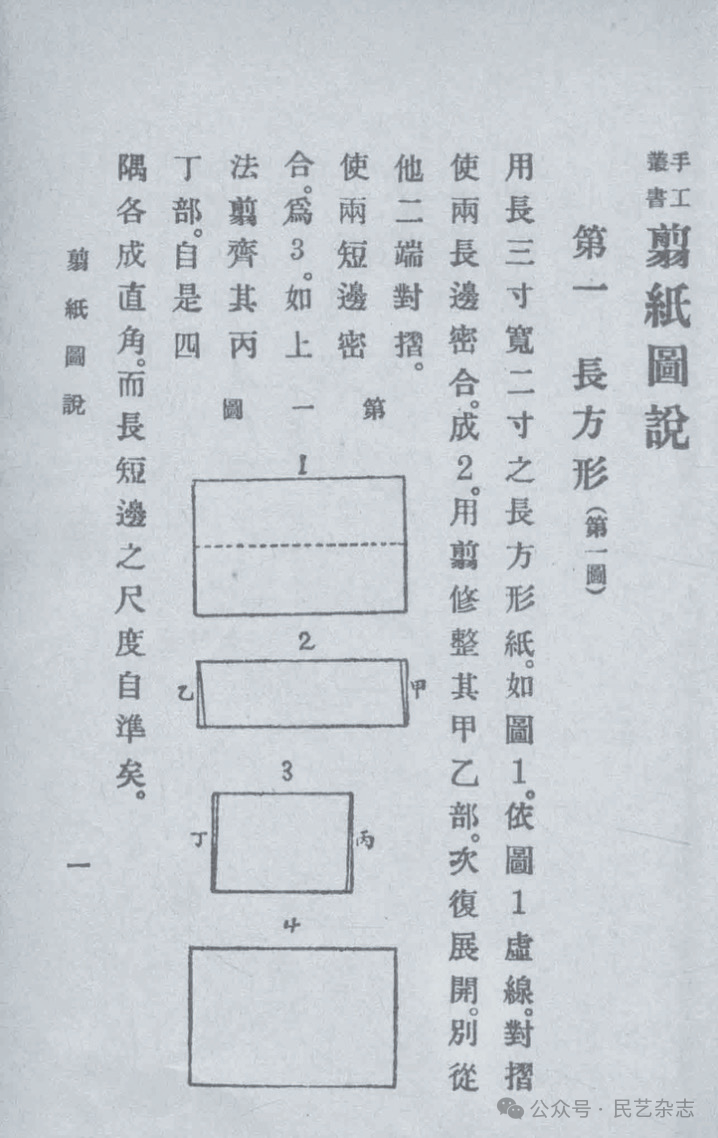

剪纸作为一项手工活动开始列入教学材料。1918年出版的《剪纸图说》是迄今为止所发现的第一本剪纸教材,书中由易及难地介绍了103种折、剪几何纹样的制作方法(图5),目的是“磨炼儿童脑力,发达匠意”“得正确几何学之概念”,作者施咏湘后又出版《续折纸图说》。1934年,雷驾先编著了《刻纸图案集》,收录葡萄松鼠、鹦鹉、兔子、荷花等刻纸图案40余幅,附有制作说明。1937年,徐一苍、黄文清编著《剪影图案集》,包括20页剪纸图案。

图5 《剪纸图说》内文页

2、革命文艺下的“新剪纸”

20世纪30年代,随着民族危机加剧,很多有识之士认识到美术在政治宣传中的作用,鲁迅不仅大力推动操作简易、表现力强烈的木刻运动,还提出“采用旧形式,探索新形式”的创作理念。在民族民主革命这一特殊历史时期,剪纸研究以创作形式上的革新为主。

1937年,抗日战争全面爆发,众多青年艺术家奔赴延安;1938年,鲁迅艺术学院成立,受交通封锁、物质匮乏等客观因素限制,美术系实际上成为“木刻系”,左翼青年木刻家起初学习西方版画技法,但黑白块面作品并不能被人民群众广泛接受与欣赏。随后遵循“革命化、民族化、群众化”的原则,在毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》影响下,延安鲁艺师生投身“大鲁艺”,在革命实践中深入生活收集民间美术作品,尤以年画和剪纸最普遍,1943年2月,艾青、古元以及合作社英模刘建章一起随骆驼队到三边分区考察陕北民间窗花;同年12月,华君武、计桂森在绥德分区下乡,收集民间剪纸160幅。

延安木刻家在搜集、整理和学习民间剪纸的过程中,通过改造与提高的“扬弃”过程创造出了独具民族特色的木刻艺术形式——“木刻窗花”,即“新窗花”,生动地反映了解放区生产和斗争的成就。古元创作的二十四幅新窗花(图6)以及大窗花《合作社》,夏风的《新婚》《拥军花鼓》《洗衣》,罗工柳的《祝寿》,陈叔亮的六幅新窗花,力群与石桂英合作的《织布》《交通员》《摘棉花》《耕地》等都是新剪纸的代表。延安木刻的民族化“有选择地保留着曾为中国新兴木刻革命化有过影响的外来技法,并在适当地融合于阳刻线条造型的中国传统木刻技法过程中,创造性地形成了具有时代特色和民族风格的木刻艺术”。民间剪纸的编选与出版工作在逐步展开,1946年,艾青和江丰在张家口印制了取材陕北的剪纸纹样图集《民间剪纸》;1949年以后,二人又增选了一部分木刻新剪纸,由上海晨光出版公司再印三千本,改名为《西北剪纸集》。基于1940年开始的绥蒙之行,陈叔亮于1945年完成《窗花——民间剪纸艺术》编写,此书两年后于高原书店出版,书中辑录在陕甘宁边区收集的98幅人物、走兽、翎毛、鱼虫花卉窗花。

图6 古元 《新窗花》 1943年

(二)新时代剪纸研究的兴起与发展

1、二十世纪50年代剪纸研究兴起

新中国成立后的近二十余年内,延安鲁艺时期的艺术思想继续延续,民族民间艺术的推广与弘扬依然是革命文艺的重点。50年代开始,基层掀起群众学习文艺的热潮。从国家地方机关到文化学者,全国开始对民间剪纸进行有序、自发地搜集、整理、宣传、保护和研究工作。

1949至1952年,国家有重点地试办一批具有典型示范作用的工艺美术合作组织,1953年,手工业合作化运动从典型试办进入普遍发展阶段。1953年,蔚县政府组织12名剪纸艺人成立了剪纸组织,1956年发展成有工人23名的剪纸合作社。1955年,张吉根、张福根、王明长等剪纸艺人组织起来,成立了南京剪纸合作小组,1956年转为生产合作社。此外,江苏扬州、广东佛山、湖北等地也相继成立了剪纸组织。

除了剪纸艺人的安置和生产传承,剪纸作为独特的艺术表现形式出现于全国性工艺美术展览中。1949年7月,“中华全国文学艺术工作者代表大会”在北京举行,来自解放区的剪纸、年画等参展。1953年文化部主办的“全国民间美术工艺展览会”展出了包括剪纸在内的多个类型的一千多件工艺品。1954年中国美术家协会在故宫承乾宫举办了首届“全国民间剪纸展览会”,展出了自山东、山西、广东、福建、湖北、浙江等十六个省、市的四百多件作品。长春、上海等地也举办地方性剪纸展览。1959年,特30邮票发行(图7),采用张仃收藏的地方戏、禽类、花果、走兽西北地区民间剪纸各一幅。

图7 特30邮票

中华人民共和国成立后,文化馆、群众艺术馆体系逐渐建立,1956年,文化部下发文件布置关于群众艺术馆的任务和工作,其中最主要的任务便是“搜集、整理民间艺术遗产和辅导群众业余艺术创作,以发扬民族的民间的艺术优秀传统,充分发挥群众的艺术创造才能”。这一时期,山东、山西、福建、吉林、贵州、陕西等各省市群众艺术馆纷纷出版地方民间剪纸集选。

从个体层面考量,江丰、艾青、力群、夏风、张仃、古塞、古元、徐飞鸿等延安革命艺术家最早开始木刻窗花的创作,他们搜集民俗窗花,发掘剪花能手,出版剪纸书籍,是民间剪纸艺术的开拓者和奠基人。此外,有些文化学者展开剪纸艺术研究,他们一方面关注传统民间剪纸,或呈现地域风格或表现艺人个案;另一方面围绕木刻窗花创作现状、问题进行讨论。

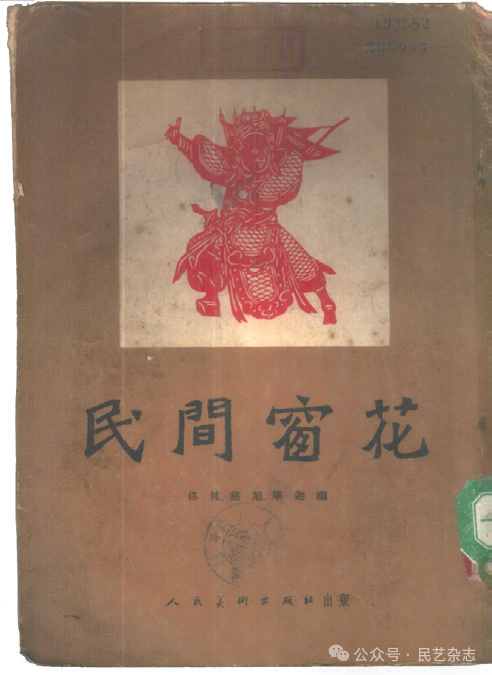

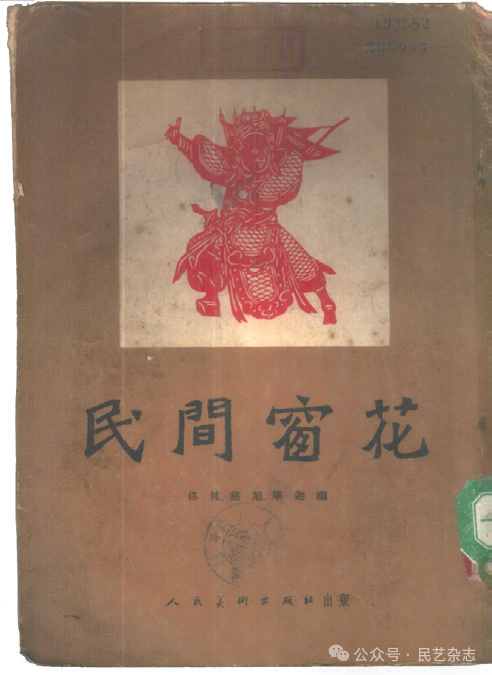

古塞(1917-1993)1949年在华北搜集民间窗花时,发现了蔚县刻纸艺人王老赏,随后与钱君匋编写了《民间刻纸集》,由陈叔亮作序,于1950年在上海万叶书店出版,1955年,又在上海人民美术出版社出版了《王老赏戏曲刻纸》。与王老赏有关的早期研究还有佟坡、慈旭、华迦编写的《民间窗花》(图8),此书由革命文艺家阿英(又名钱杏邨,1900-1977)作序——《民间窗花叙记》,文中涉及剪纸历史、题材、组合形式和制作流程。阿英将窗花艺术形式特征归纳为“透明与镂空”“以装饰为目的的平面图案与雕刻相结合”,梳理察哈尔地区窗花历史沿革,以王老赏为个案分析创作经验和特色;同时指出新窗花创作存在的问题和局限,美术工作者创作时“没有充分把握窗花艺术特有的表现手法,没有使新题材和窗花的特殊技巧有机地结合起来”,民间艺人则是“表现物象不够成熟洗练…不能完满地、深刻地、准确地把新人新事恰如其分地表现出来”。

图8 《民间窗花》书籍封面

工艺美术理论家陈叔亮(1901—1991)在鲁艺美术系任教期间,从事绘画、木刻、剪纸创作;在《窗花——民间剪纸艺术》序言中,陈叔亮记述了剪纸制作和保存方法,对西北地区剪纸进行分类,讨论了延安时期木刻窗花的产生背景,提出对剪纸艺术创新创作、宣传功能和衍生应用的思考。1959年,又作《剪纸问题》肯定传统民间剪纸的创造价值,针对新剪纸创作中“绘画化、漫画化、速写化”的现象进行批判,倡导内容和形式、剪纸规律与现实生活的统一。

有些地方学者聚焦于当地剪纸艺术,例如山西苏光,河北佟坡等。叶又新(1917-1988)曾于1945年深入胶东地区二十三个县搜集四千余幅窗花及熏样资料,并于1955年出版《胶东窗花》,将胶东窗花题材分为劳动生活、戏曲神话传说、寓言童话、动植物、生活用具等类别,结合胶东窗户形制对窗花张贴进行分析,解说了不同地域的窗花形式特征,针对胶东地区新窗花创作提出个人见解,认为胶东窗花注重题材和人民生活、材料特性和实用要求的关系,尊重群众欣赏习惯,注意窗花中文字的使用等,新窗花“不能局限于借助于文字说明或简单地把绘画翻译成为笔触互相连接的东西那种创作方法”,这些观点对现代剪纸创作依然有重要的参考。1959年时,叶又新又出版了《山东民间剪纸》。1957年,山东省群众艺术馆成立时,叶又新任第一副馆长,与鲍家虎共同建立山东省艺术馆民间美术陈列室,60年代初,多次举办剪纸艺术讲习班,培训了一批精通剪纸艺术的美术专业人才。1964年,就山东省剪纸门笺做专题调查,研究其渊源、现状、纹饰、刻制方法、色彩等,后发表《山东门笺》;另有《山东民间剪纸中的“老鼠娶亲”》等论文,对山东地区剪纸研究影响深远。儿童文学家蒋风(1926—)在浙江金华收集各类民间剪纸两三千件,在分类整理和研究的基础上,分别于1954年、1955年出版了《浙东戏曲窗花》《金华民间剪纸选》。

2.20世纪80年代后的研究热潮

六七十年代兴起的剪纸研究陷入了低潮,很多地区民间剪纸习俗传承中断,这种局面到党的十一届三中全会后才有所缓解。80年代改革开放,随着西方文化涌入,民族民间文化逐渐复兴。1982年5月14日,文化部批复同意中国美术馆《关于筹建中国民间美术博物馆的报告》,1983年7月,全国民间美术学术讨论会于贵阳召开,在“民间美术热”的浪潮中,剪纸研究又迎来了新生的“春天”。

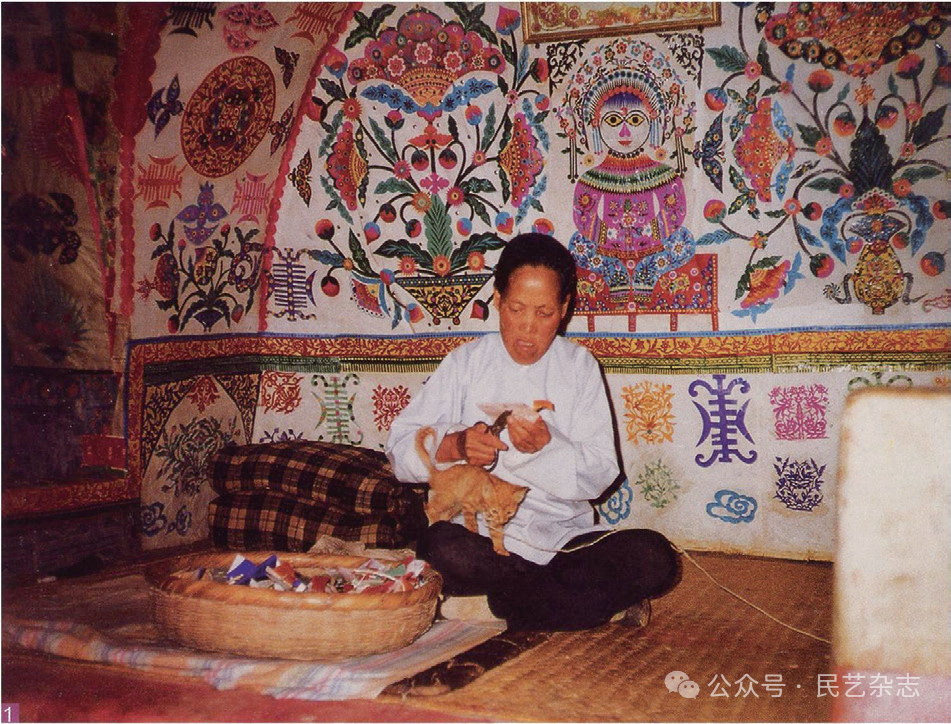

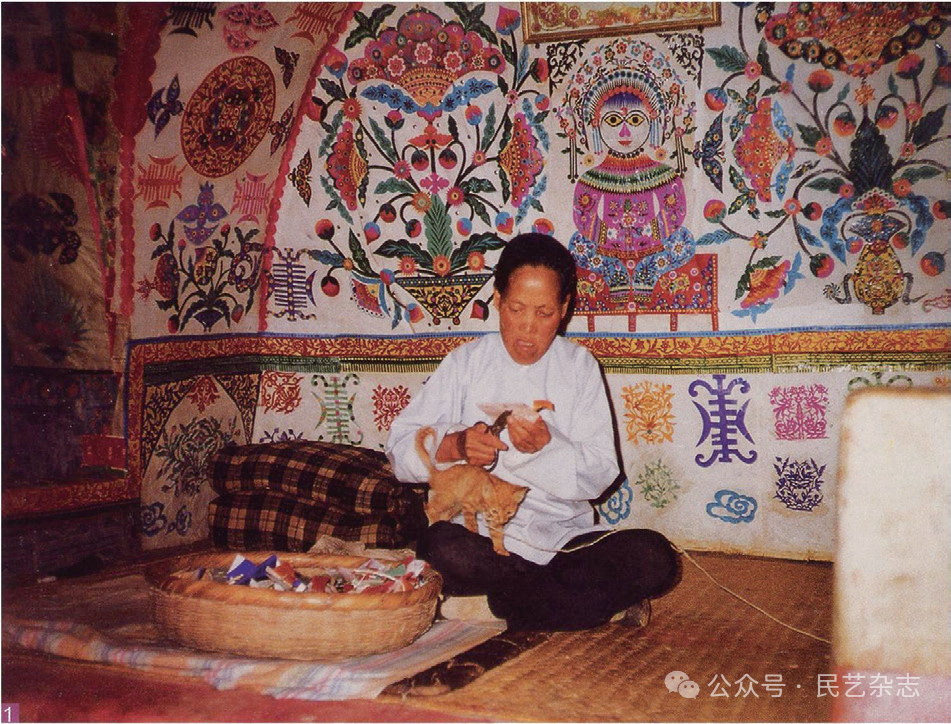

许多学者自发成立民间剪纸组织,1984年,中国剪纸研究会成立,1986年后易名“中国民间剪纸学会”,1988年更名为中国民间剪纸研究会,靳之林任会长,后继任会长有冯真、乔晓光,1998年研究会撤销。研究会积极举办剪纸学术探讨、展览推广活动:1985年、1986年、1989年于山东济南、山西离石县、陕西旬邑县相继举办学术研讨会,集结了多地区的剪纸艺术家和研究学者。在此期间,一些省份也成立了剪纸组织,基层文化工作者对优秀剪纸人才的发现功不可没。例如,1980年至1983年,旬邑县文化馆对17个乡镇进行文化摸底,美术研究员文为群发现了库淑兰的剪纸才能,引导她进县城剪纸班创作(图9)。

图9 库淑兰与她的彩色套贴剪纸窑洞

同时,包括剪纸在内的民间艺术也进入了高校学科视野。中央美术学院恢复办学后,1979年,重返工作岗位的江丰不遗余力地推进着民间美术相关学科的建立与发展,于1980年建立“年画连环画系”,后调入靳之林和叶毓中,其间靳之林带领六位来自陕北和陇东的剪花婆婆来学校传授民间剪纸技艺(图10);1986年4月,年画连环画系改称为民间美术系,杨先让任系主任,培养了李振球、吕胜中、乔晓光等一批民间美术研究学者;1987年7月至1989年6月,杨先让先后带领冯真、靳之林、叶蕾蕾、杨学芹、吕胜中、陈开民、张彤、马路、杨阳、张朝辉、刘乃胜、乔晓光、王赓飞、孙勤、刘长春等师生对黄河沿岸8个省、7个民族、100余个县镇进行了田野考察,基于这一考察形成了杨先让《黄河十四走:二十世纪八十年代黄河流域民间艺术田野考察报告》、吕胜中《再见传统》、乔晓光《沿着河走》等民间美术研究著作。

图10 1985年12月末至1986年1月,靳之林带六位剪花婆婆到中央美术学院传授民间剪纸技艺

纵观这一阶段的学术成果,剪纸研究从零散的收集、整理逐渐进入整体文化研究的层面,前人学者从田野调查、文献考据、美术考古、图像比较等不同视角探索剪纸的研究方法。

滕凤谦是中国剪纸领域具有开拓性和转折性意义的学者。20世纪50年代初开始发表剪纸作品,为多部儿童读物创作剪纸插图;70年代,投身民间美术理论研究。1981年,为中央工艺美术学院特艺系装饰基础课设计教材《装饰史源探述》,以剪纸中的装饰技法举例,总结“曲、直、锐”的造型因素;1983年抱病坚持完成《民间剪纸传统主题纹样与“物候历法”》,从《夏小正》中的“焉逢摄提格”谈起,通过古文字考据和古代纹饰考古的方式探讨了剪纸纹样的源流问题,将剪纸传统主题纹样与物候历法比照研究,提出“鹿头花鹿角的植物化,应当说为解决我国装饰纹样、由动物过渡到植物提供了线索”“动植物分化的分界线,就是由鹿的骨叉角开始的”,滕凤谦的研究“结束了把民间剪纸只作为装饰形式的年代,他开始意识到民间活态文化的价值”。

靳之林是在民间美术理论研究领域作出突出贡献的学者。靳之林1973年开始在延安工作,1979年参加并主持延安地区13市县以民间剪纸为主体的民间美术普查,开办剪纸创作班;1987年调回中央美术学院,任教于民间美术系,将传统剪纸作为中国民间艺术造型观念的基础。靳之林认为“如果说西方造型艺术的基础是素描,那么中国民间造型艺术的基础就是剪纸……中国民间剪纸也是最集中最全面地概括了中国民间艺术造型观念,由民间剪纸入手,可以较顺利地进入中国民间造型体系的自由王国。”受到滕凤谦对民间剪纸纹样“生殖崇拜”研究的启示,以民间习俗、民间艺术的田野调查为基础,靳之林开启了民间美术中所蕴含的“本原文化”的研究,成果反映在他的系列专著中:1988年撰写出版《中华民族的保护神与繁衍之神:抓髻娃娃》,对比了不同地域、造型的抓髻娃娃,联系出土泥塑、彩陶纹饰,得出结论——人类最基本的群体意识是生存和繁衍,生命崇拜和生殖崇拜是原始艺术的主题。靳之林1994年撰写出版的《生命之树》,从原始社会到奴隶社会再到现代社会,对中华民族生命之树图像、传说、信仰等民俗文化进行梳理、论述,阐释了其中蕴含的人类生命意识,此书2002年修订版更名为《生命之树与中国民间民俗艺术》。2002年出版的《绵绵瓜瓞与中国本原哲学的诞生》,靳之林以生活中的民间艺术与历史中的出土文物及考古文献相互印证,讨论中西方的哲学和艺术体系,揭示了以阴阳观与生生观为核心的中国本原哲学。

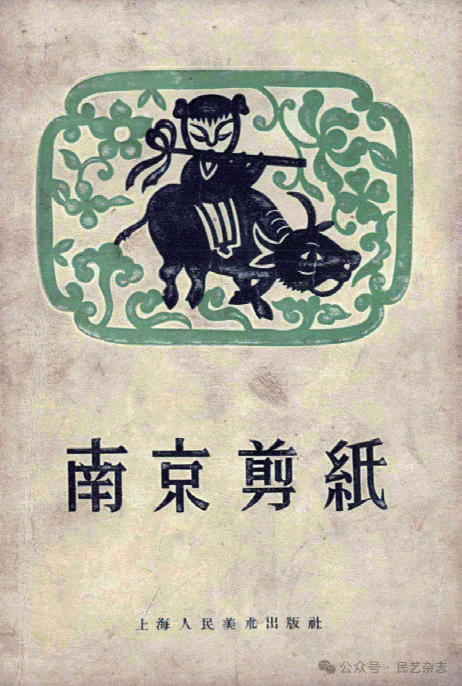

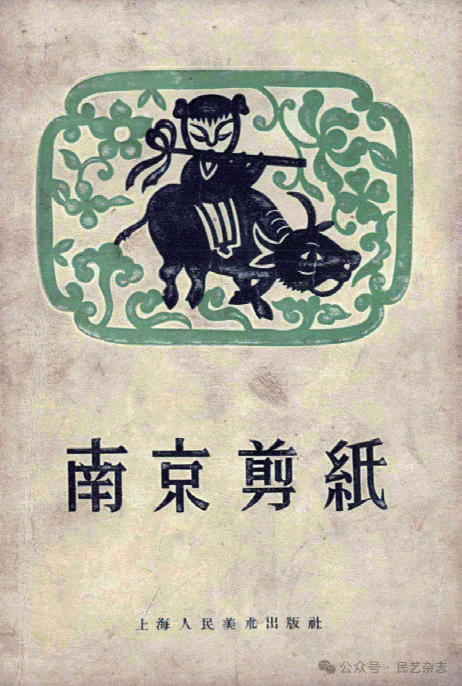

张道一于山东大学艺术系就读时便研习剪纸,1956年出版个人作品集《剪纸》,与何燕明合编《南京剪纸》(图11);1980年出版《中国民间剪纸——介绍与欣赏》,记述了剪纸历史、样式、特点、风格、题材与表现方法,其他剪纸研究专著还有《中国民间剪纸艺术》《燕尾裁春》《剪子巷花样——山东民间刺绣剪纸》等。张道一最早引介日本学者柳宗悦的“民艺”概念,倡导建立中国的“民艺学”学科;提出“本元文化”理论,“人类创造的文化,首先是兼有物质和精神而不可分离的本元文化,这就是工艺美术”,艺术本元论的思想深刻地体现在其对民间艺术的研究中。1984年,张道一受钟敬文启发,将“老鼠嫁女”与“麒麟送子”作为研究民俗和民间艺术的样板,先后完成《麒麟送子考索》《老鼠嫁女:鼠民俗及其相关艺术》专著,对同一母题演变出的诗歌、图像、民俗等不同民间艺术形式进行梳理,对之后民间艺术研究提供了有效地借鉴和参考。曾跟随陈之佛、庞薰琹研修图案和工艺美术史论的张道一,从1952年起先后任教于华东艺专、南京艺术学院,1994年调往东南大学,后创办艺术学院,培养了徐艺乙、孙建君、刘道广、潘鲁生等学生。这些从高校走出的学者很多都成为新时代剪纸研究的中坚力量。

图11 《南京剪纸》书籍封面

这一时期在民间剪纸方面作出贡献的学者还有美术史论家王树村,文章《剪纸艺术发展举要》梳理了自南北朝至明清时期历史文献中的剪纸,提出“剪纸起源于民俗与传说”的观点,涉及剪纸的著作有《中国民间美术史》《中国民间剪纸艺术史话》等。薄松年将民间美术视为民族精神之根,上世纪80年代在中央美术学院年画连环画系教授民间美术概论等课程。王树村热爱收藏、研究戏曲题材剪纸和年画,擅长以美术史视角深入民间剪纸的研究,认为“要有整体的观念,应该在中国美术史的视野里重新思考民间美术”,发表有《剪纸收藏记趣》《王老赏和蔚县窗花》《耗子偷油与老鼠嫁女——民间美术收藏趣话》等文章,参与《中国剪纸集成(蔚县卷)》的编写。山东学者鲍家虎自山东艺专毕业后,一直从事山东民间艺术的搜集、整理、研究及群众文化辅导等工作,有《剪纸艺术》《山东民间剪纸集萃》《纸上戏》等著作。民俗剪纸学者陈竟曾发起成立“新疆剪纸研究会”,论文《剪纸与礼仪民俗》记述了吉礼、贺礼、丧礼中民间剪纸的民俗使用与文化内涵,著作有《中国民间剪纸艺术研究》《中国民俗剪纸技法》《中国民俗剪纸丛书》等。另有诸多研究地方剪纸的学者成果斐然,如研究蒙古族民间美术的鲍玉祥,山西民俗剪纸学者段改芳,陕西剪纸研究学者陈山桥等。

少数民族剪纸研究学术成果也开始出现,胡容、周卫主编的《东北民族民间美术总集剪纸》中涉及满族剪纸;由钟涛搜集整理、黔东南苗族侗族自治州文学艺术研究室所编的《苗族民间剪纸》在多年田野调查基础上,比较详细地介绍了苗族刺绣剪花花样。

(三)非遗视野下的剪纸研究

20世纪末中国改革开放,融入全球一体化的世界格局中,1985年中国加入《世界遗产公约》,随着2003年联合国教科文组织通过《保护非物质文化遗产公约》,我国启动实施中国民族民间文化保护工程。新世纪初以来的非物质文化遗产保护工作为中国剪纸传承、延续带来了深远积极的影响,推动田野抢救和文化发掘工作,剪纸研究呈现出新的面貌。

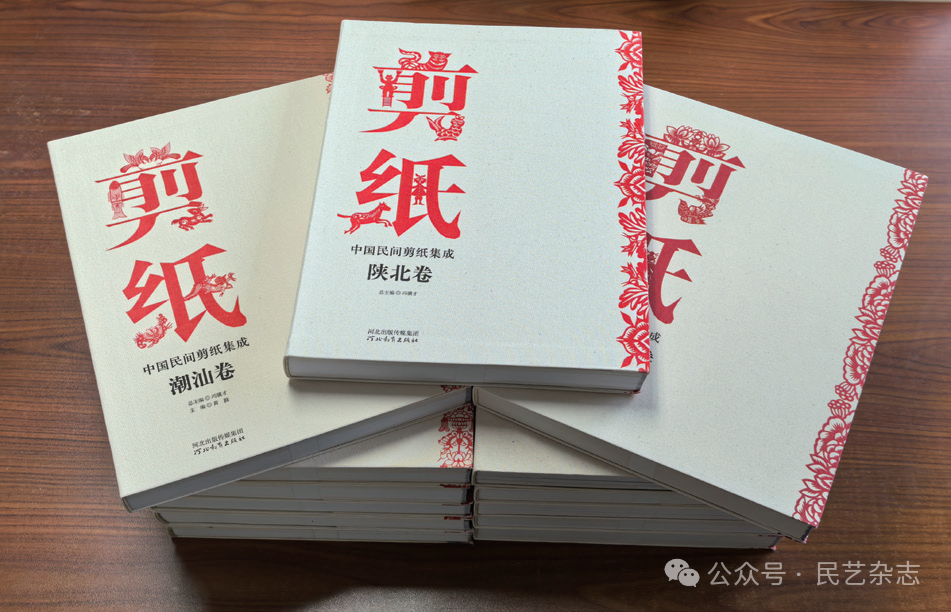

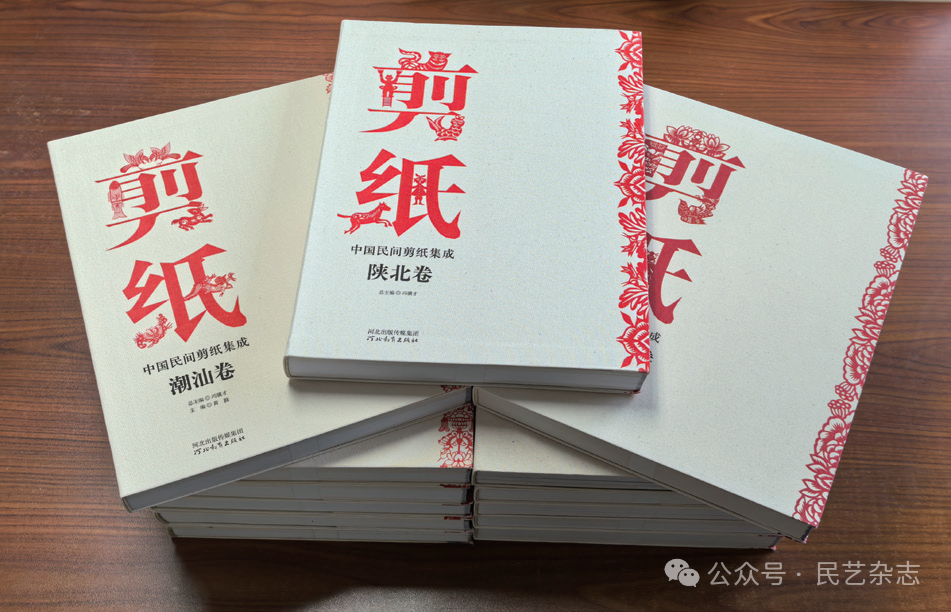

中国民间文艺家协会新世纪初开展了“中国民间文化遗产抢救工程”,其中的《中国民间剪纸集成》(图12)项目已出版蔚县卷、豫西卷、医巫闾山卷、和林格尔卷、陕北卷、豫北卷等。

图12 《中国民间剪纸集成》 朱芹勤供图

2002年5月8日,中央美术学院在民间美术研究室基础上成立国内首家“非物质文化遗产研究中心”,中心承接“中国民间剪纸”申报联合国教科文组织《人类口头和非物质遗产代表作》的前期申报筹备工作。2004年4月,由联合国教科文组织驻北京代表处与中央美术学院联合举办“中国非物质文化遗产·民间剪纸国际学术研讨会”及《走近母亲河──中国民间剪纸天才传承者的生活和艺术》大型展览;同年9月,历经两年普查、收集、记录、整理的申遗画册《中国民间剪纸申报联合国教科文组织“人类口头和非物质遗产代表作”图像文本──中国民间剪纸天才传承者的生活和艺术》出版,收录了22位民间剪纸艺术家的个人资料和艺术作品。2009年10月,中央美术学院非物质文化遗产中心主任乔晓光申报并主持国家社会科学基金艺术学重点项目《中国少数民族剪纸艺术传统调查与研究》,自2001至2017年不间断田野调查,共发现我国33个少数民族的剪纸艺术传统,摸清了中国少数民族剪纸分布的整体形态,项目成果《村寨里的纸文明——中国少数民族剪纸艺术传统调查与研究》八卷本于2018年出版发行,汇集了28个少数民族传统剪纸的调研报告。每个民族选取一个或几个有代表性的村落为调查样本,通过田野调查收集传统剪纸在村社文化环境中的基本纹样、存在方式、使用方法与使用传统;以人类学的视角跟踪记录少数民族剪纸的形态及其依存的文化环境、仪式活动,以社会学视角呈现少数民族剪纸传统的存在现状,极大突破了民间美术研究领域形式风格分析的桎梏。2017年,中心再次申报并承担国家社科基金艺术学项目《中国剪纸艺术研究》,在既有的学术成果与田野实践的基础上,推进更加深入的剪纸学研究。

剪纸研究方法方面,“活态文化”成为当下文化研究中的一个常见术语。2002年,乔晓光率先将活态文化的概念引入我国非遗研究领域,活态文化指“一定自然生态中,具有民族性和地域信仰传统内涵的社会生活形态和区域生存实体”。“活态”包含两层含义,一是从某个民族外部看,这是目前存活的文化形态,二是从这个民族内部来看,这是一个文化内在核心精神信仰价值体系仍然存活着的文化传统。活态文化概念的提出,首先是针对教科文组织非物质文化遗产概念价值内涵的汉语语境表述,同时也是为了符合中国非物质文化遗产存在的社会事实。这种研究方法体现在《活态文化·冰雹与祭祀——后张范“立夏祭冰神”个案的村社文化调查》《村寨礼俗之花——云南澜沧县拉祜西村寨剪纸传统个案研究》中。

回顾过去,近百年的剪纸研究是一段交织着民族精神、国家政策和个人自觉,充满了人文情怀的历史,不论是群体还是个人都为记录、拯救、传承剪纸这一逐渐消逝的民间文化付出了巨大的努力。剪纸作为最具本土文化价值的艺术传统之一,为世人展现了剪纸视觉丰富性与文化多样性的面貌,传达出中华民族的生存精神和生活智慧。面对当下,城市化与工业化的进程已经不可逆转,怎样于日常生活中保存剪纸的完整文化形态,如何让面临流变、衰退的剪纸艺术焕发新的生机,是我们需要解决的新的问题。

张晓萌,云南艺术学院,非物质文化遗产传承与传统工艺教学实践负责。

责任编辑:张书鹏

文章来源:民艺杂志

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会

虽然剪纸习俗传承悠久,但20世纪以前并未有专门的研究或著述,仅有记述散见于文献资料中。清末,传教士、民俗学家、汉学家等国外学者最早开始关注传统剪纸艺术,以此为走进中国乡土文化的切入点。

图1 《京都叫卖图》中“卖花样儿的”插图

他们收集窗花、刺绣等剪纸花样,早期以图集形式整理出版;二十世纪中叶后,开始注重对剪纸历史渊源、纹样特征、地域风格、使用环境等文化特征的调查和采集。国外学者对剪纸的收集、研究、使用成果见表1。

表1 20世纪国外学者研究中国剪纸相关的成果汇总表

图2 《中国刺绣图案》内页插图

图3 《中国的剪影:一本图画书》中收录的中国剪纸 1921年德文刊本

二、国内研究概述

(一)走进学术视野的民间剪纸

1、民间剪纸的早期收集与传播

近代报刊对剪纸文化起到了宣传推广作用,内容大致有以下几种类型。第一是对传统剪纸纹样、风俗介绍,如1914年《之江画报》由漱巌撰文士猷作画描述了“剪纸祈晴”风俗(图4),“杭俗久雨不晴,闺女剪纸成人,作持帚状,贴于墙…是取扫除积阴之意…”;1933年《艺风》刊金华永康地区流行的剪纸四联纹样;1934年《大众画报》载福寿、双桃雕纸图案;1934年《万象》画报第3期封面以五幅窗花剪纸为封面。其次介绍国内外现代剪纸,以图片为主,1925年《小说月报》、1932年《小学生》刊载多幅安徒生剪纸,1928年第28期《良友》刊德国艺术家制作的戈公振小像剪影;中国艺术家创作的现代剪纸也见诸报道,1928年《北洋画报》刊张建文创作《市衢》,1929年《上海漫画》刊万籁鸣剪纸图案。第三种以剪、折纸为游戏或美育内容,寓教于乐,此类文章多见于《学生》《少年》《儿童世界》等少儿读物。

图4 1914 年《之江画报》上刊登的剪纸祈晴风俗图

20世纪初,随着中国民俗学的发端,剪纸作为具有民俗佐证价值的手工艺进入民俗学的视野,1923年,北京大学“风俗调查会”成立,民俗物品、民间美术品被纳入民俗学范畴,分类中提到了“美感:雕刻、图画…织绣”。次年,调查成果中提到“各地的新年风俗物品…所得成绩如下:神祇,二四二;花纸,二六;符策,七;红笺,五…”。剪纸在民俗学领域收集、调查的研究方法奠定了之后民间剪纸作为独立艺术形式研究的基础。

剪纸作为一项手工活动开始列入教学材料。1918年出版的《剪纸图说》是迄今为止所发现的第一本剪纸教材,书中由易及难地介绍了103种折、剪几何纹样的制作方法(图5),目的是“磨炼儿童脑力,发达匠意”“得正确几何学之概念”,作者施咏湘后又出版《续折纸图说》。1934年,雷驾先编著了《刻纸图案集》,收录葡萄松鼠、鹦鹉、兔子、荷花等刻纸图案40余幅,附有制作说明。1937年,徐一苍、黄文清编著《剪影图案集》,包括20页剪纸图案。

图5 《剪纸图说》内文页

2、革命文艺下的“新剪纸”

20世纪30年代,随着民族危机加剧,很多有识之士认识到美术在政治宣传中的作用,鲁迅不仅大力推动操作简易、表现力强烈的木刻运动,还提出“采用旧形式,探索新形式”的创作理念。在民族民主革命这一特殊历史时期,剪纸研究以创作形式上的革新为主。

1937年,抗日战争全面爆发,众多青年艺术家奔赴延安;1938年,鲁迅艺术学院成立,受交通封锁、物质匮乏等客观因素限制,美术系实际上成为“木刻系”,左翼青年木刻家起初学习西方版画技法,但黑白块面作品并不能被人民群众广泛接受与欣赏。随后遵循“革命化、民族化、群众化”的原则,在毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》影响下,延安鲁艺师生投身“大鲁艺”,在革命实践中深入生活收集民间美术作品,尤以年画和剪纸最普遍,1943年2月,艾青、古元以及合作社英模刘建章一起随骆驼队到三边分区考察陕北民间窗花;同年12月,华君武、计桂森在绥德分区下乡,收集民间剪纸160幅。

延安木刻家在搜集、整理和学习民间剪纸的过程中,通过改造与提高的“扬弃”过程创造出了独具民族特色的木刻艺术形式——“木刻窗花”,即“新窗花”,生动地反映了解放区生产和斗争的成就。古元创作的二十四幅新窗花(图6)以及大窗花《合作社》,夏风的《新婚》《拥军花鼓》《洗衣》,罗工柳的《祝寿》,陈叔亮的六幅新窗花,力群与石桂英合作的《织布》《交通员》《摘棉花》《耕地》等都是新剪纸的代表。延安木刻的民族化“有选择地保留着曾为中国新兴木刻革命化有过影响的外来技法,并在适当地融合于阳刻线条造型的中国传统木刻技法过程中,创造性地形成了具有时代特色和民族风格的木刻艺术”。民间剪纸的编选与出版工作在逐步展开,1946年,艾青和江丰在张家口印制了取材陕北的剪纸纹样图集《民间剪纸》;1949年以后,二人又增选了一部分木刻新剪纸,由上海晨光出版公司再印三千本,改名为《西北剪纸集》。基于1940年开始的绥蒙之行,陈叔亮于1945年完成《窗花——民间剪纸艺术》编写,此书两年后于高原书店出版,书中辑录在陕甘宁边区收集的98幅人物、走兽、翎毛、鱼虫花卉窗花。

图6 古元 《新窗花》 1943年

(二)新时代剪纸研究的兴起与发展

1、二十世纪50年代剪纸研究兴起

新中国成立后的近二十余年内,延安鲁艺时期的艺术思想继续延续,民族民间艺术的推广与弘扬依然是革命文艺的重点。50年代开始,基层掀起群众学习文艺的热潮。从国家地方机关到文化学者,全国开始对民间剪纸进行有序、自发地搜集、整理、宣传、保护和研究工作。

1949至1952年,国家有重点地试办一批具有典型示范作用的工艺美术合作组织,1953年,手工业合作化运动从典型试办进入普遍发展阶段。1953年,蔚县政府组织12名剪纸艺人成立了剪纸组织,1956年发展成有工人23名的剪纸合作社。1955年,张吉根、张福根、王明长等剪纸艺人组织起来,成立了南京剪纸合作小组,1956年转为生产合作社。此外,江苏扬州、广东佛山、湖北等地也相继成立了剪纸组织。

除了剪纸艺人的安置和生产传承,剪纸作为独特的艺术表现形式出现于全国性工艺美术展览中。1949年7月,“中华全国文学艺术工作者代表大会”在北京举行,来自解放区的剪纸、年画等参展。1953年文化部主办的“全国民间美术工艺展览会”展出了包括剪纸在内的多个类型的一千多件工艺品。1954年中国美术家协会在故宫承乾宫举办了首届“全国民间剪纸展览会”,展出了自山东、山西、广东、福建、湖北、浙江等十六个省、市的四百多件作品。长春、上海等地也举办地方性剪纸展览。1959年,特30邮票发行(图7),采用张仃收藏的地方戏、禽类、花果、走兽西北地区民间剪纸各一幅。

图7 特30邮票

中华人民共和国成立后,文化馆、群众艺术馆体系逐渐建立,1956年,文化部下发文件布置关于群众艺术馆的任务和工作,其中最主要的任务便是“搜集、整理民间艺术遗产和辅导群众业余艺术创作,以发扬民族的民间的艺术优秀传统,充分发挥群众的艺术创造才能”。这一时期,山东、山西、福建、吉林、贵州、陕西等各省市群众艺术馆纷纷出版地方民间剪纸集选。

从个体层面考量,江丰、艾青、力群、夏风、张仃、古塞、古元、徐飞鸿等延安革命艺术家最早开始木刻窗花的创作,他们搜集民俗窗花,发掘剪花能手,出版剪纸书籍,是民间剪纸艺术的开拓者和奠基人。此外,有些文化学者展开剪纸艺术研究,他们一方面关注传统民间剪纸,或呈现地域风格或表现艺人个案;另一方面围绕木刻窗花创作现状、问题进行讨论。

古塞(1917-1993)1949年在华北搜集民间窗花时,发现了蔚县刻纸艺人王老赏,随后与钱君匋编写了《民间刻纸集》,由陈叔亮作序,于1950年在上海万叶书店出版,1955年,又在上海人民美术出版社出版了《王老赏戏曲刻纸》。与王老赏有关的早期研究还有佟坡、慈旭、华迦编写的《民间窗花》(图8),此书由革命文艺家阿英(又名钱杏邨,1900-1977)作序——《民间窗花叙记》,文中涉及剪纸历史、题材、组合形式和制作流程。阿英将窗花艺术形式特征归纳为“透明与镂空”“以装饰为目的的平面图案与雕刻相结合”,梳理察哈尔地区窗花历史沿革,以王老赏为个案分析创作经验和特色;同时指出新窗花创作存在的问题和局限,美术工作者创作时“没有充分把握窗花艺术特有的表现手法,没有使新题材和窗花的特殊技巧有机地结合起来”,民间艺人则是“表现物象不够成熟洗练…不能完满地、深刻地、准确地把新人新事恰如其分地表现出来”。

图8 《民间窗花》书籍封面

工艺美术理论家陈叔亮(1901—1991)在鲁艺美术系任教期间,从事绘画、木刻、剪纸创作;在《窗花——民间剪纸艺术》序言中,陈叔亮记述了剪纸制作和保存方法,对西北地区剪纸进行分类,讨论了延安时期木刻窗花的产生背景,提出对剪纸艺术创新创作、宣传功能和衍生应用的思考。1959年,又作《剪纸问题》肯定传统民间剪纸的创造价值,针对新剪纸创作中“绘画化、漫画化、速写化”的现象进行批判,倡导内容和形式、剪纸规律与现实生活的统一。

有些地方学者聚焦于当地剪纸艺术,例如山西苏光,河北佟坡等。叶又新(1917-1988)曾于1945年深入胶东地区二十三个县搜集四千余幅窗花及熏样资料,并于1955年出版《胶东窗花》,将胶东窗花题材分为劳动生活、戏曲神话传说、寓言童话、动植物、生活用具等类别,结合胶东窗户形制对窗花张贴进行分析,解说了不同地域的窗花形式特征,针对胶东地区新窗花创作提出个人见解,认为胶东窗花注重题材和人民生活、材料特性和实用要求的关系,尊重群众欣赏习惯,注意窗花中文字的使用等,新窗花“不能局限于借助于文字说明或简单地把绘画翻译成为笔触互相连接的东西那种创作方法”,这些观点对现代剪纸创作依然有重要的参考。1959年时,叶又新又出版了《山东民间剪纸》。1957年,山东省群众艺术馆成立时,叶又新任第一副馆长,与鲍家虎共同建立山东省艺术馆民间美术陈列室,60年代初,多次举办剪纸艺术讲习班,培训了一批精通剪纸艺术的美术专业人才。1964年,就山东省剪纸门笺做专题调查,研究其渊源、现状、纹饰、刻制方法、色彩等,后发表《山东门笺》;另有《山东民间剪纸中的“老鼠娶亲”》等论文,对山东地区剪纸研究影响深远。儿童文学家蒋风(1926—)在浙江金华收集各类民间剪纸两三千件,在分类整理和研究的基础上,分别于1954年、1955年出版了《浙东戏曲窗花》《金华民间剪纸选》。

2.20世纪80年代后的研究热潮

六七十年代兴起的剪纸研究陷入了低潮,很多地区民间剪纸习俗传承中断,这种局面到党的十一届三中全会后才有所缓解。80年代改革开放,随着西方文化涌入,民族民间文化逐渐复兴。1982年5月14日,文化部批复同意中国美术馆《关于筹建中国民间美术博物馆的报告》,1983年7月,全国民间美术学术讨论会于贵阳召开,在“民间美术热”的浪潮中,剪纸研究又迎来了新生的“春天”。

许多学者自发成立民间剪纸组织,1984年,中国剪纸研究会成立,1986年后易名“中国民间剪纸学会”,1988年更名为中国民间剪纸研究会,靳之林任会长,后继任会长有冯真、乔晓光,1998年研究会撤销。研究会积极举办剪纸学术探讨、展览推广活动:1985年、1986年、1989年于山东济南、山西离石县、陕西旬邑县相继举办学术研讨会,集结了多地区的剪纸艺术家和研究学者。在此期间,一些省份也成立了剪纸组织,基层文化工作者对优秀剪纸人才的发现功不可没。例如,1980年至1983年,旬邑县文化馆对17个乡镇进行文化摸底,美术研究员文为群发现了库淑兰的剪纸才能,引导她进县城剪纸班创作(图9)。

图9 库淑兰与她的彩色套贴剪纸窑洞

同时,包括剪纸在内的民间艺术也进入了高校学科视野。中央美术学院恢复办学后,1979年,重返工作岗位的江丰不遗余力地推进着民间美术相关学科的建立与发展,于1980年建立“年画连环画系”,后调入靳之林和叶毓中,其间靳之林带领六位来自陕北和陇东的剪花婆婆来学校传授民间剪纸技艺(图10);1986年4月,年画连环画系改称为民间美术系,杨先让任系主任,培养了李振球、吕胜中、乔晓光等一批民间美术研究学者;1987年7月至1989年6月,杨先让先后带领冯真、靳之林、叶蕾蕾、杨学芹、吕胜中、陈开民、张彤、马路、杨阳、张朝辉、刘乃胜、乔晓光、王赓飞、孙勤、刘长春等师生对黄河沿岸8个省、7个民族、100余个县镇进行了田野考察,基于这一考察形成了杨先让《黄河十四走:二十世纪八十年代黄河流域民间艺术田野考察报告》、吕胜中《再见传统》、乔晓光《沿着河走》等民间美术研究著作。

图10 1985年12月末至1986年1月,靳之林带六位剪花婆婆到中央美术学院传授民间剪纸技艺

纵观这一阶段的学术成果,剪纸研究从零散的收集、整理逐渐进入整体文化研究的层面,前人学者从田野调查、文献考据、美术考古、图像比较等不同视角探索剪纸的研究方法。

滕凤谦是中国剪纸领域具有开拓性和转折性意义的学者。20世纪50年代初开始发表剪纸作品,为多部儿童读物创作剪纸插图;70年代,投身民间美术理论研究。1981年,为中央工艺美术学院特艺系装饰基础课设计教材《装饰史源探述》,以剪纸中的装饰技法举例,总结“曲、直、锐”的造型因素;1983年抱病坚持完成《民间剪纸传统主题纹样与“物候历法”》,从《夏小正》中的“焉逢摄提格”谈起,通过古文字考据和古代纹饰考古的方式探讨了剪纸纹样的源流问题,将剪纸传统主题纹样与物候历法比照研究,提出“鹿头花鹿角的植物化,应当说为解决我国装饰纹样、由动物过渡到植物提供了线索”“动植物分化的分界线,就是由鹿的骨叉角开始的”,滕凤谦的研究“结束了把民间剪纸只作为装饰形式的年代,他开始意识到民间活态文化的价值”。

靳之林是在民间美术理论研究领域作出突出贡献的学者。靳之林1973年开始在延安工作,1979年参加并主持延安地区13市县以民间剪纸为主体的民间美术普查,开办剪纸创作班;1987年调回中央美术学院,任教于民间美术系,将传统剪纸作为中国民间艺术造型观念的基础。靳之林认为“如果说西方造型艺术的基础是素描,那么中国民间造型艺术的基础就是剪纸……中国民间剪纸也是最集中最全面地概括了中国民间艺术造型观念,由民间剪纸入手,可以较顺利地进入中国民间造型体系的自由王国。”受到滕凤谦对民间剪纸纹样“生殖崇拜”研究的启示,以民间习俗、民间艺术的田野调查为基础,靳之林开启了民间美术中所蕴含的“本原文化”的研究,成果反映在他的系列专著中:1988年撰写出版《中华民族的保护神与繁衍之神:抓髻娃娃》,对比了不同地域、造型的抓髻娃娃,联系出土泥塑、彩陶纹饰,得出结论——人类最基本的群体意识是生存和繁衍,生命崇拜和生殖崇拜是原始艺术的主题。靳之林1994年撰写出版的《生命之树》,从原始社会到奴隶社会再到现代社会,对中华民族生命之树图像、传说、信仰等民俗文化进行梳理、论述,阐释了其中蕴含的人类生命意识,此书2002年修订版更名为《生命之树与中国民间民俗艺术》。2002年出版的《绵绵瓜瓞与中国本原哲学的诞生》,靳之林以生活中的民间艺术与历史中的出土文物及考古文献相互印证,讨论中西方的哲学和艺术体系,揭示了以阴阳观与生生观为核心的中国本原哲学。

张道一于山东大学艺术系就读时便研习剪纸,1956年出版个人作品集《剪纸》,与何燕明合编《南京剪纸》(图11);1980年出版《中国民间剪纸——介绍与欣赏》,记述了剪纸历史、样式、特点、风格、题材与表现方法,其他剪纸研究专著还有《中国民间剪纸艺术》《燕尾裁春》《剪子巷花样——山东民间刺绣剪纸》等。张道一最早引介日本学者柳宗悦的“民艺”概念,倡导建立中国的“民艺学”学科;提出“本元文化”理论,“人类创造的文化,首先是兼有物质和精神而不可分离的本元文化,这就是工艺美术”,艺术本元论的思想深刻地体现在其对民间艺术的研究中。1984年,张道一受钟敬文启发,将“老鼠嫁女”与“麒麟送子”作为研究民俗和民间艺术的样板,先后完成《麒麟送子考索》《老鼠嫁女:鼠民俗及其相关艺术》专著,对同一母题演变出的诗歌、图像、民俗等不同民间艺术形式进行梳理,对之后民间艺术研究提供了有效地借鉴和参考。曾跟随陈之佛、庞薰琹研修图案和工艺美术史论的张道一,从1952年起先后任教于华东艺专、南京艺术学院,1994年调往东南大学,后创办艺术学院,培养了徐艺乙、孙建君、刘道广、潘鲁生等学生。这些从高校走出的学者很多都成为新时代剪纸研究的中坚力量。

图11 《南京剪纸》书籍封面

这一时期在民间剪纸方面作出贡献的学者还有美术史论家王树村,文章《剪纸艺术发展举要》梳理了自南北朝至明清时期历史文献中的剪纸,提出“剪纸起源于民俗与传说”的观点,涉及剪纸的著作有《中国民间美术史》《中国民间剪纸艺术史话》等。薄松年将民间美术视为民族精神之根,上世纪80年代在中央美术学院年画连环画系教授民间美术概论等课程。王树村热爱收藏、研究戏曲题材剪纸和年画,擅长以美术史视角深入民间剪纸的研究,认为“要有整体的观念,应该在中国美术史的视野里重新思考民间美术”,发表有《剪纸收藏记趣》《王老赏和蔚县窗花》《耗子偷油与老鼠嫁女——民间美术收藏趣话》等文章,参与《中国剪纸集成(蔚县卷)》的编写。山东学者鲍家虎自山东艺专毕业后,一直从事山东民间艺术的搜集、整理、研究及群众文化辅导等工作,有《剪纸艺术》《山东民间剪纸集萃》《纸上戏》等著作。民俗剪纸学者陈竟曾发起成立“新疆剪纸研究会”,论文《剪纸与礼仪民俗》记述了吉礼、贺礼、丧礼中民间剪纸的民俗使用与文化内涵,著作有《中国民间剪纸艺术研究》《中国民俗剪纸技法》《中国民俗剪纸丛书》等。另有诸多研究地方剪纸的学者成果斐然,如研究蒙古族民间美术的鲍玉祥,山西民俗剪纸学者段改芳,陕西剪纸研究学者陈山桥等。

少数民族剪纸研究学术成果也开始出现,胡容、周卫主编的《东北民族民间美术总集剪纸》中涉及满族剪纸;由钟涛搜集整理、黔东南苗族侗族自治州文学艺术研究室所编的《苗族民间剪纸》在多年田野调查基础上,比较详细地介绍了苗族刺绣剪花花样。

(三)非遗视野下的剪纸研究

20世纪末中国改革开放,融入全球一体化的世界格局中,1985年中国加入《世界遗产公约》,随着2003年联合国教科文组织通过《保护非物质文化遗产公约》,我国启动实施中国民族民间文化保护工程。新世纪初以来的非物质文化遗产保护工作为中国剪纸传承、延续带来了深远积极的影响,推动田野抢救和文化发掘工作,剪纸研究呈现出新的面貌。

中国民间文艺家协会新世纪初开展了“中国民间文化遗产抢救工程”,其中的《中国民间剪纸集成》(图12)项目已出版蔚县卷、豫西卷、医巫闾山卷、和林格尔卷、陕北卷、豫北卷等。

图12 《中国民间剪纸集成》 朱芹勤供图

2002年5月8日,中央美术学院在民间美术研究室基础上成立国内首家“非物质文化遗产研究中心”,中心承接“中国民间剪纸”申报联合国教科文组织《人类口头和非物质遗产代表作》的前期申报筹备工作。2004年4月,由联合国教科文组织驻北京代表处与中央美术学院联合举办“中国非物质文化遗产·民间剪纸国际学术研讨会”及《走近母亲河──中国民间剪纸天才传承者的生活和艺术》大型展览;同年9月,历经两年普查、收集、记录、整理的申遗画册《中国民间剪纸申报联合国教科文组织“人类口头和非物质遗产代表作”图像文本──中国民间剪纸天才传承者的生活和艺术》出版,收录了22位民间剪纸艺术家的个人资料和艺术作品。2009年10月,中央美术学院非物质文化遗产中心主任乔晓光申报并主持国家社会科学基金艺术学重点项目《中国少数民族剪纸艺术传统调查与研究》,自2001至2017年不间断田野调查,共发现我国33个少数民族的剪纸艺术传统,摸清了中国少数民族剪纸分布的整体形态,项目成果《村寨里的纸文明——中国少数民族剪纸艺术传统调查与研究》八卷本于2018年出版发行,汇集了28个少数民族传统剪纸的调研报告。每个民族选取一个或几个有代表性的村落为调查样本,通过田野调查收集传统剪纸在村社文化环境中的基本纹样、存在方式、使用方法与使用传统;以人类学的视角跟踪记录少数民族剪纸的形态及其依存的文化环境、仪式活动,以社会学视角呈现少数民族剪纸传统的存在现状,极大突破了民间美术研究领域形式风格分析的桎梏。2017年,中心再次申报并承担国家社科基金艺术学项目《中国剪纸艺术研究》,在既有的学术成果与田野实践的基础上,推进更加深入的剪纸学研究。

剪纸研究方法方面,“活态文化”成为当下文化研究中的一个常见术语。2002年,乔晓光率先将活态文化的概念引入我国非遗研究领域,活态文化指“一定自然生态中,具有民族性和地域信仰传统内涵的社会生活形态和区域生存实体”。“活态”包含两层含义,一是从某个民族外部看,这是目前存活的文化形态,二是从这个民族内部来看,这是一个文化内在核心精神信仰价值体系仍然存活着的文化传统。活态文化概念的提出,首先是针对教科文组织非物质文化遗产概念价值内涵的汉语语境表述,同时也是为了符合中国非物质文化遗产存在的社会事实。这种研究方法体现在《活态文化·冰雹与祭祀——后张范“立夏祭冰神”个案的村社文化调查》《村寨礼俗之花——云南澜沧县拉祜西村寨剪纸传统个案研究》中。

回顾过去,近百年的剪纸研究是一段交织着民族精神、国家政策和个人自觉,充满了人文情怀的历史,不论是群体还是个人都为记录、拯救、传承剪纸这一逐渐消逝的民间文化付出了巨大的努力。剪纸作为最具本土文化价值的艺术传统之一,为世人展现了剪纸视觉丰富性与文化多样性的面貌,传达出中华民族的生存精神和生活智慧。面对当下,城市化与工业化的进程已经不可逆转,怎样于日常生活中保存剪纸的完整文化形态,如何让面临流变、衰退的剪纸艺术焕发新的生机,是我们需要解决的新的问题。

张晓萌,云南艺术学院,非物质文化遗产传承与传统工艺教学实践负责。

责任编辑:张书鹏

文章来源:民艺杂志

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会