研究 | 熊昭明、黄书玉:出土三宝佩与汉代佛教海路南传(二)

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-04-18 浏览量:382

三、佛教海路南传及相关考古证据

(一)关于佛教海路南传的讨论

佛教传入我国的途径,有海路和陆路两说。主张海路传入的,早有梁启超和法国学者伯希和(P.Pelliot)。梁启超直言:“佛教之来,非由陆而由海,其最初之根据地,不在京洛而在江淮。”伯希和亦言:“当纪元一世纪时,云南及缅甸之通道,二世纪时交州南海之通道,亦得为佛法输入之所经也”,且“南方教派成立之时,或在北方教派之前”。陆路传入说以汤用彤为代表,“然佛教东渐,首由西域之大月氏、康居、安息诸国。其交通多由陆路,似无可疑”。他从汉代佛法流布出发厘清前后的关系,反驳了梁、伯二氏说法。汤氏的结论,在相当长一段时间内,几乎成为学界遵循的定论。20世纪90年代,吴廷璆、郑彭年两学者以“佛教海上传入中国之研究”为题,立足于历史文献,认为佛教始入中国是遵循海路的。但反对者亦众,甚至提出“所谓的‘早期佛教的南传系统’的概念不能成立”。佛教究竟是怎样传入中国的?依前贤的研究,多认为有陆、海两路,虽主张海路早于陆路缺乏足够证据,但存在一条海路传入的线路,则是无疑的。

汉末,天竺和西域僧人在交州活动频繁,交趾的佛教活动呈现出繁荣盛况,苍梧广信(今广西梧州)人牟子,东汉末年避乱于交趾,后返广信定居,潜心研究佛学,最终成就佛教的经典著作《理惑论》。交趾一带佛法兴盛不可能一蹴而就,佛教开始传入我国包括交趾及与之相邻的广西、云南等地,时间无疑会更早。学术界通常把与佛教相关的造像、法器、装饰品等称为佛教文物。尽管佛教文物的出现与佛教作为一种宗教体系传入,在概念上不能等同,但作为“传达佛教思想或者用于佛教仪式或佛事活动的作品”,三宝佩无疑传达了佛教思想,而且在我国南方地区考古发现的东汉及较早前的佛教文物,正在逐渐增多,也是不争的事实,三宝佩并非孤证。

(二)我国南方发现的其他佛教文物

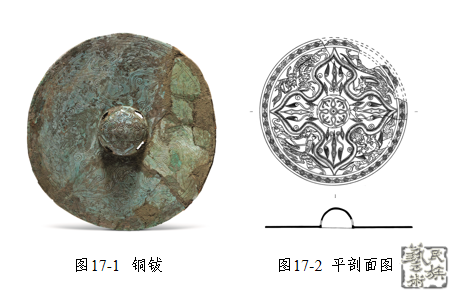

除三宝佩外,我国南方还出土不少石榴石、红玉髓、玛瑙、琥珀等材质的狮形饰件,特别是贵县新村M22出土的玛瑙带翼狮子,透露出西方有翼神兽的痕迹,(图15)南亚、东南亚地区也有较多发现,格洛弗(I.Glover)认为其“极有可能是早期佛教图像,见证早期佛教思想和价值在东南亚的出现”。出现在合浦风门岭M10的石榴石摩竭佩和凸鬼岭汽齿厂M16A的红玉髓摩竭佩也是重要佐证。(图16)摩竭是印度神话中的动物,被认为是河水之精,是法力无边的海兽,摩竭纹饰常见于古代印度的雕塑、绘画艺术之中,在寺院建筑的塔门上尤为多见。现知最早的摩竭纹饰大约出现于公元前3世纪中叶,直到公元12世纪,在印度一直流行。其传入中国的路线,之前被认为是循西边陆路,较早的出现于陕西三原县双盛村隋代李和墓的椁盖上。海路沿线的发现,则把其上溯至西汉晚期。李刚还把狮、象、鸽子等象征性的动物形象,堆塑器、塔式罐之类的象征性建筑造型以及“托钵僧”俑(或称“俑形灯”)、胡人俑和佛像等,作为佛教文化从战国以后至东汉时期在中国东南沿海地区逐渐流行的艺术积淀,谢崇安亦认为,岭南汉墓中出土的西方胡人形象的人俑艺术造型是南传佛教进入岭南地区的历史见证。此外,合浦发现的铜钹(图17)、陶钵生莲花器(图18)等,也可能与佛教有关。该铜钹是一种单片形式的打击乐器,作为佛教法器,应是通过印度传入的西亚器物;钵生莲花器可能是脱胎于佛教对莲花符号的运用,尔后用于供奉神器。

熏炉在广州、长沙等地的西汉早期墓中有不少出土,而中原地区出现相对较晚,反映出熏香的风气是自南往北逐步推广。吴焯认为所体现的汉人焚香习俗,源自佛家礼仪,而且可能提供一条目前尚不明朗的、佛教在中国南方早期传播的重要线索,暗示了佛教海路南传线路的存在。在西南地区,12处确切出土地点共发现32尊以上的早期佛像,也不能排除从海路传入的可能性。

图15 狮形饰

图15 狮形饰

图16 摩竭佩

图16 摩竭佩

图17 铜钹及平、剖面图(寮尾M13B)

图17 铜钹及平、剖面图(寮尾M13B)

图18 陶钵生莲花器(风门岭M1)

图18 陶钵生莲花器(风门岭M1)

通过国内流通,长沙地区也发现一些佛教文物。早在1976年,杨家山东汉墓M131出土1枚“卍”字纹样的蚀刻珠(图19-1),相似形制和纹饰的蚀刻珠在近年发掘的合浦望牛岭M11也出土了2枚(图19-2)。“卍”字的图形起源最早可追溯到古印度哈拉帕文明时期,在建筑、雕刻、雕像及各式器物上均有发现,较具代表性的是巴尔胡特(Bharhut)大塔石栏杆上的装饰,巽伽王朝时期“卍”字符号与莲花、法轮、南迪帕达、法螺等符号作为组合运用于早期佛教艺术中。长沙五里牌东汉墓葬M9出土串饰中还含有1枚海螺形状的白水晶珠(图20),海螺是古印度宗教中毗湿奴携带的物品,由于声音宏大被用于传递信息和召集人群,作为一种音乐法器,是佛教八宝之一。塔克西拉遗址有海螺饰品零星出土,孟加拉湾和斯里兰卡等地亦有发现。

图19 “卍”字纹蚀刻珠

图19 “卍”字纹蚀刻珠

图20 五里牌M9出土海螺形珠

图20 五里牌M9出土海螺形珠

结语:三宝佩见证汉代佛教海路南传

元鼎六年(公元前111年),汉武帝平定此前割据的南越国,旋即正式开通海上丝绸之路,使得汉王朝与南亚、东南亚地区的海路交往愈加密切。佛教的传入,应与此有关。关于汉代海上丝绸之路,《汉书·地理志》有载:

、殿本都作“二”)月,到日南、象林界云。黄支之南,有已程不国,汉之译使自此还矣。

、殿本都作“二”)月,到日南、象林界云。黄支之南,有已程不国,汉之译使自此还矣。这一海路西端的“黄支国”位于今印度东南部,东南亚发现三宝佩较多的三乔山、金山镇及缅甸南部地区,位于克拉(Kra)地峡两侧的谌离国和夫甘都卢国,穿过需“步行可十余日”。克拉地峡亦是“黄支国”经由东南亚、到达汉王朝的交通要道,故留下了丰富的物质遗存。海上丝绸之路不但是贸易之路,而且是文化传播之路。一些商人也是佛教徒,如著名高僧康僧会,其父因经商挈家从天竺来华定居于交趾。通过海路,佛教从古印度传入东南亚地区,加之东南亚受印度化的影响,佛教在东南亚得以较为广泛而持续的传播。与交趾比邻的广西、云南等地,因而与佛教有了接触,也实在情理之中。

有学者认为,“佛教传入广西的时间,最晚不迟于东汉末年,最早当在西汉晚期”,是有一定道理的。石马坪汉墓所出的三宝佩为铜红珠,一同出现的还有十二面金珠、红玉髓、玛瑙和水晶饰品,在此前的研究中也被认为来自东南亚和南亚地区;深钉岭9号墓所出玻璃三宝佩,经检测为中等钙铝钾玻璃,印度来源的可能性也比较大。当然,上述玻璃三宝佩西汉晚期的年代还有待进一步确认,但至少在东汉末年之前还是比较确信的。根据佛教文物出土的时间节点,佛教自古印度传入东南亚地区后,最迟于东汉晚期,已通过东南亚传入中国南部沿海,并向湖南和云南等内陆地区传播。历年在西南地区也发现不少域外珠饰,三国时期鱼豢所著的《魏略·西戎传》有曰:“大秦道既从海北陆通,又循海而南,与交趾七郡外夷通。又有水道通益州永昌,故永昌出异物。”这里的水道即红河,这一路线亦称“蜀交趾道”。个旧黑蚂井18号墓出土的白水晶三宝佩,很可能是经由此道传入的。

从上述古印度、东南亚地区三宝佩及相关佛教文物的出土情况来看,古印度地区三宝佩的集中出现,与佛教在当地盛行年代几乎相当;在泰国、缅甸发现的年代,也与东南亚印度化时代基本吻合。佛教经由东南亚传至中国,当与官方正式开通的汉代海上丝绸之路密切相关,伴随着商贸活动、黄支国“自武帝以来皆献见”“遣使献生犀牛”的朝贡和外交,以及日趋频繁的族群交往,佛教作为文化交流的一部分,最迟于东汉晚期传入中国南部沿海地区,并逐渐向内陆流布,似应无太大歧义。

熊昭明,博士,广西民族大学民族学与社会学学院研究员、博士研究生导师;黄书玉,广西民族大学民族学与社会学学院博士研究生。