学术交流 > 论坛研究

研究 | 赵华:以设计思维面对漆艺——福州漆艺当代创新的六个案例(一)

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-02-18 浏览量:836

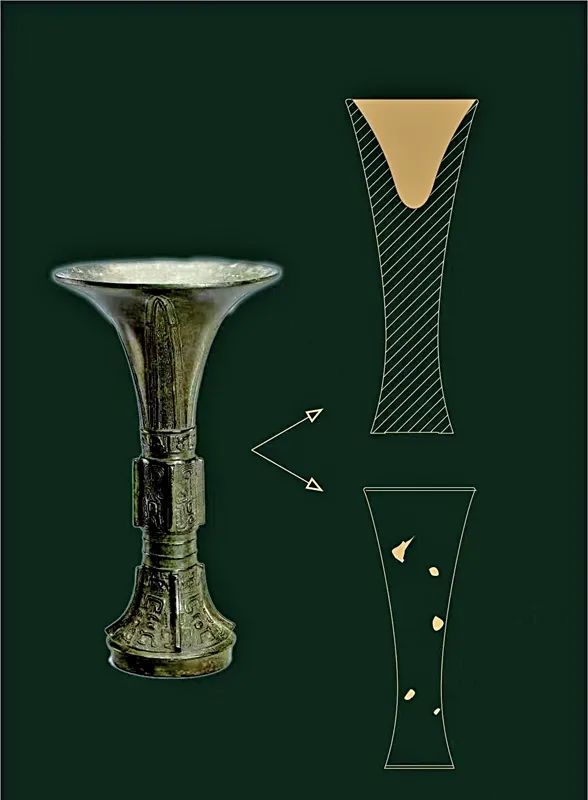

1. 金属胎大漆杯制作过程,极简大漆

2. 金属胎大漆白酒杯剖面图,极简大漆

3.《李白》,朱髹大漆锡胎金箔酒杯,极简大漆

4.《洛神赋》,锡胆青绿素髹漆花瓶,极简大漆

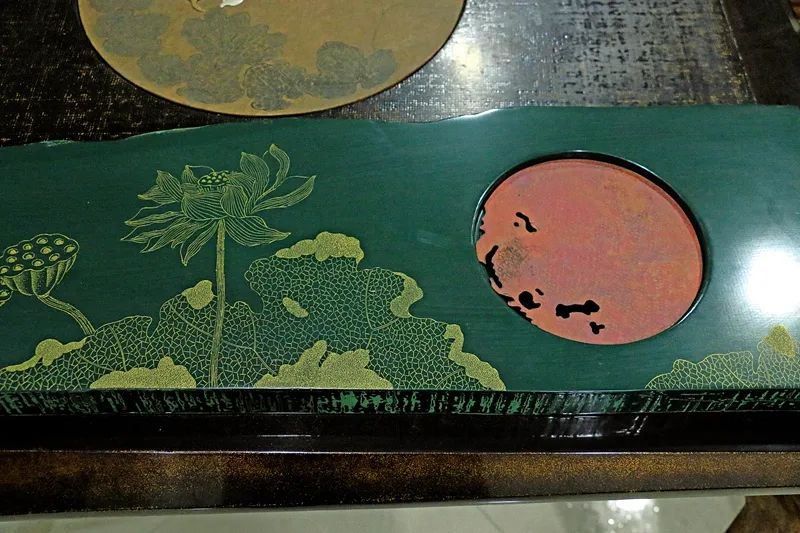

5.《不系之舟》,金属胎大漆素髹托盘,极简大漆

6. 极简大漆外观设计专利

7—8. 玻璃胎大漆花瓶,黄宝贤

9. 大漆与琉璃结合的器物,黄宝贤

10. 大漆与金工结合的茶器,黄宝贤

11. 大漆长柄与陶瓷结合的茶具,黄宝贤

12. 大漆与金工结合的茶盘,黄宝贤

责任编辑:张书鹏

文章来源:装饰杂志

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会