研究 | 郭艺:非物质文化遗产馆阐释及其展示体系——浙江省非物质文化遗产馆认知与实践(上)

来源: 中国工艺美术学会 时间:2024-10-16 浏览量:769

伴随我国非物质文化遗产保护事业的发展, 社会各界对非物质文化遗产馆的认知、发展与建设十分关注。非物质文化遗产与实物、特定场所等文化遗产所具有的特性相比,“非物质性”是其核心特征和鲜明特色。同时,作为公共文化场馆,履行保护传承非物质文化遗产的使命,发挥展示、收藏、教育、研究等功能,非物质文化遗产馆的发展正在不断地拓展和助力我国博物馆事业的高质量发展。由于集中存放于建筑物理空间内的非物质文化遗产的“非物质性”的展示充满特殊性与挑战性,导致其展示内容和方式必须跳出博物馆原有展示展览的窠臼。建设浙江省非物质文化遗产馆的实践就是不断突破认知的过程,从空间建构到观众与场馆关系等均构成了场馆特质,并形成了具有非物质文化遗产鲜明特性的展示体系。

一、引言

文化遗产在人类文明进程中具有重要作用,非物质文化遗产(以下简称“非遗”)是传统文化重要组成部分。非遗的保护传承有利于增进民族认同,提升文化自觉自信。

中华人民共和国成立以来,我国就一贯重视中华优秀传统文化的挖掘、整理和保护。2004年10月,我国成为联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》(以下简称《非遗公约》)的缔约国。2006年4月《非遗公约》生效,我国向国际社会承诺保护非遗,维系世界文化生态多样性,尊重人类可持续发展的创造力。2011年6月1日我国施行《中华人民共和国非物质文化遗产法》(以下简称《非遗法》),非遗保护已纳入国家的文化策略。

迄今非物质文化遗产保护实践已进行二十余年。近年来,在此进程中开展非物质文化遗产馆(以下简称“非遗馆”)的建设是标志性的实践与举措。那么,何谓非遗馆?通过对其基本概念、功能定位、公共特征的梳理,可知非遗馆当属广义博物馆的范畴。在设计展陈逻辑、提升展陈质量等方面既需要遵循传统博物馆展陈的科学规律,又需要针对自身特征进行个性化、差异化探究。

二、定义及概念解析

(一)非遗及非遗馆概念

文化遗产在人类文明进程中具有重要价值。《非遗公约》定义为“非物质文化遗产指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。”[1]我国《非遗法》定义为“本法所称非物质文化遗产,是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。”[2]《非遗公约》和《非遗法》均明确了非遗是被本民族认同和拥有,并世代持续传承,保护有利于文化多样性发展,提升对文化创造力的尊重。

在《非遗公约》中表述“促进建立或加强培训管理非物质文化遗产的机构以及通过为这种遗产提供活动和表现的场所和空间,促进这种遗产的传承”[3]。2005年12月《关于加强文化遗产保护的通知》提出“采取有效措施,抓紧征集具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产实物和资料,完善征集和保管制度。有条件的地方可以建立非物质文化遗产资料库、博物馆或展示中心。”[4]我国在这个文件中首次提出非遗实物资料征集、保存、展示等基本要求。此后,《非遗法》明确了“国家鼓励和支持公民、法人和其他组织依法设立非物质文化遗产展示场所和传承场所,展示和传承非物质文化遗产代表性项目。”[5]综上,非遗相关的场馆是以非物质文化遗产为主体内容,以保护传承传统文化为目的,开展征集、展示、传习实践等活动的公共文化场馆,是非遗保护工作体系中重要组成部分

(二)非遗馆的功能定位

2022年8月24日国际博物馆协会公布的博物馆最新定义:“博物馆是为社会服务的非营利性常设机构,它研究、收藏、保护、阐释和展示物质与非物质遗产。向公众开放,具有可及性和包容性,博物馆促进多样性和可持续性。博物馆以符合道德且专业的方式进行运营和交流,并在社区的参与下,为教育、欣赏、深思和知识共享提供多种体验。”我国对博物馆的定义为:“博物馆是指收藏、保护、研究、展示人类活动和自然环境的见证物,经过文物行政部门审核、相关行政部门批准许可取得法人资格,向公众开放的非营利性社会服务机构。”

由上可知,在国际惯例和我国国内行业实践中, 非遗馆与博物馆均定位文化遗产类场馆,存在诸多共性之处,即具有保护、展示、教育、研究等功能,然而,又因文化遗产形态不同而各有展现的面向。

2021年8月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》(以下简称《意见》)“完善传承体验设施体系。在现有基础上,统筹建设利用好国家非物质文化遗产馆,鼓励有条件的地方建设非物质文化遗产馆、推动国家级非物质文化遗产代表性项目配套改建新建传承体验中心,形成包括非物质文化遗产馆、传承体验中心(所、点)等在内,集传承、体验、教育、培训、旅游等功能于一体的传承体验设施体系。鼓励社会力量兴办传承体验设施。研究完善非物质文化遗产馆管理制度,建立非物质文化遗产馆备案和评估定级制度。”[6]非遗馆是非遗保护的重要的载体,《意见》明确非遗馆和相关场所根据非遗代表性项目设置的具有传承、体验、教育、培训、旅游等功能,发挥传习教育作用,使之成为中华优秀传统文化传承发展的实践基地。

随着非遗保护工作开展,全国各地也设有非遗馆及相关场所,基于不同功能定位和场馆形态,我国非遗馆及相关场所大致分为三类:综合性非遗馆、专题性非遗馆、传承体验中心(所、点)。综合性非遗馆主要以区域性场馆为主,其功能是解读和介绍本地区非遗项目的综合情况,收藏保存非遗代表性项目相关的物质载体,以多种手段全方位地展示展演非遗代表性项目,开展各种非遗相关活动。专题性非遗馆在内容上更侧重某一非遗项目或门类,往往与相关主题的业态结合。传承体验中心(所、点)则更多元,一般分布在社区或文化场馆内,主要是普及非遗和开展相关活动。目前,非遗馆及相关场所尚未形成明确功能界定,而省、市、县(区)馆也亟待差异化定位。浙江省非物质文化遗产馆(以下简称“浙江省非遗馆”)以弘扬中华优秀传统文化为根本宗旨,以科学化保护、高质量研究、多维度传承、创新型服务为主要任务,建设全国首座大型区域综合性非遗馆,实现浙江非遗保护可持续发展,传扬民族和时代精神。

(三) 非遗馆公共性特征

遵循非遗保护传承的宗旨,依据非遗以人为主体的动态发展的文化实践,非遗馆应围绕“人”和“过程性”进行展现。无论是《非遗公约》定义的非遗五大类,还是我国《非遗法》涵盖的六个方面,均体现了非遗不仅包容性强,且外延广博,具有集体认同的公共性。目前非遗馆具有几方面的公共特征。

(1)共享性。具有社区、群体认同的文化遗产,历经时代更迭与传续,成为人类共同的文化财富。这些具有历史、文化、艺术和科学价值的代表性非遗资源,经专业人员的挖掘整理保护,形成文化遗产资源成果。非遗资源(包括数字资源)通过非遗馆的传播和服务达到社会共享。

(2)传承性。非遗馆的重要功能是保护传承中华优秀传统文化,不仅开展相关知识普及和教育,还提供系统化专业传习,开展活动实践,此外,兼顾对业务人员和传承人群的培养,为传承提供了必备的条件,使非遗有序赓续。

(3)参与性。非遗馆情景式设置,可调动观众以“我者”的身份置身于场馆,在场参与并感知非遗的文化意义,从过程中获得文化认同,从而激发文化的自觉与自信。

(4)活态性。非遗馆不是以静态“物”为主要的呈现对象,而是通过各种手段展现非遗的过程性。“非遗虽然有物质的因素、物质的载体,但其价值并非通过物质形态体现出来,它属于人类行为活动的范畴,有的需要借助行动才能展示出来;有的需要某种高超、精湛的技艺才能被呈现和传承下来。”[7]

(5)社会性。非遗世代相传文化特性,为民众提供持续的认同感。非遗馆立足于传统文化传承,服务民众精神需求,并兼具聚合非遗资源的平台功能,作用于社会经济发展。

非遗馆与社区、人群活动关系密切,是传统节庆、娱乐活动、传习教育的文化场所,具有城市文化活动中心的功能。非遗馆的内容更贴近生活日常,休闲式的文化消费,构成文化业态的可持续性活力。其独特地域文化特性,亦可作为文化旅游的目的,成为社会大众实现文化体验和消遣行为的共享空间。

三、非遗展陈的逻辑建构

人类社会在历史发展中形成了集体认同的文化生态系统,包括精神信仰、生活和生产方式、审美趣味等,这些均成为地域人文特性的重要因素。浙江省非遗馆展陈逻辑分两条脉络:一是围绕人、时间、空间相关的文化生态系统,通过展现人与自然环境的互动中形成的地域性格,诠释何为“浙江人”;二是以非遗代表性项目作为主体展项,即联合国教科文组织认定的非遗代表作及名录项目,以及我国认定的国家级、省级代表性非遗项目,展现何为“非遗馆”,通过场馆的内容呈现人们共情和共鸣的集体文化印记。

(一)人地:集体记忆的文化谱系

浙江省非遗馆基本展陈最初构想是以浙江文化地理为展示脉络,展现浙江传统文化的基本样貌。明代浙籍学者王士性在《广志绎》中对浙江地域文化特征做过较为完整的论述,他以地域人文为背景观察风俗民情,进而形成了关于地域人群性格的观点。王士性也对浙江文化地理进行了归纳“杭、嘉、湖平原水乡,是为泽国之民;金、衢、严、处邱陵险阻,是为山谷之民;宁、绍、台、温连山大海,是为海滨之民”[8]。按照王士性的理论体系,最初基本展陈逻辑是从文化地理的角度切入,然而,各区域之间的非遗项目多有重复和交叉,反而弱化非遗的分类体系。展陈逻辑最终确定围绕《非遗公约》定义的非遗分类,形成以非遗项目本体为主的叙事脉络,同时兼顾地域文化特征,系统地展示浙江非遗的整体样态。

非遗展陈在历史文化背景中形成完整的非遗叙事体系。以人、时间、空间为内在脉络体现“一方水土一方人”这一朴素的文化定义。“中国文化中人与时间、空间的关系是三者合一的”[9]。以这块土地上生发出来的文化传统,依托非遗代表性项目作为基本展项,系统性地展现浙江非遗多元形态。以人、时间、空间的内在脉络作为叙事铺垫,通过主体脉络,即《非遗公约》五大分类,以及名录体系中十大门类的非遗项目,结合具有浙江辨识度的山、海、泽的三个文化生态空间,配合活态展演、音、影像展映等非遗的过程性展示,完整呈现浙江非遗系统性文化谱系。

浙江省非遗馆“非遗”是主体,围绕《非遗公约》中界定的五大类别:口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;表演艺术;社会实践、仪式、节庆活动;有关自然界和宇宙的知识和实践;传统手工艺。虽然非遗内容不是按照时间线性方式展示,但需在历史发展背景中展开,结合文化事象进行叙事,表现非遗项目与生产生活的关系。通过两条展陈逻辑脉络形成非遗展示创新点,与此同时,兼顾表现风格的整体统一性,把握板块和章节之间的关系,并通过视觉艺术传达中国传统美学意象。

(二) 节奏:主题及内容的系统性

浙江省非遗馆以一个基本展陈和二个专题展构成整个场馆的核心内容。基本展陈和专题展在定位和形式上各有侧重,它们之间系统相关,构成了非遗展陈所具有的“节奏”特性。

1. 基本展陈:“越山向海”

浙江省非遗馆基本展陈位于一、二层的“越山向海”展厅,展示联合国教科文组织认定的非遗代表作及名录,以及浙江省级以上的非遗代表性项目。人、时间、空间是一个宏大的叙事体系,其中,中国历法“二十四节气”涉及季节、时序、环境和物候的变化,是中国古人按照太阳周期的运行规律总结的行事法则,存在于生产和生活中并存续至今。2016年11月,“二十四节气”入选联合国教科文组织认定的非遗代表作,其与非遗的具体事象密切相关。浙江省非遗馆总序厅设置以“二十四节气”为主题的“中国时间”装置,并通过“二十四节气”的时间轴贯穿至基本展陈的“向海而生”“寻山问居”“觅水行商”三个文化生态空间,呈现浙江非遗项目与地域、与人群、与生活的关联,体现地域系统性的传统文化生态。

基本展陈采用组团方式在一个整体空间中讲述“浙江人的故事”,不同元素和内容的表达,成为故事的情节,章节的韵律,色彩的表情,因此,它们之间的关系是有机的整体。按照两条展陈逻辑脉络,依托我国非遗名录体系的代表性项目构成“口传·印记”“手艺·生活”“身心·智慧”“演绎·风韵”和“仪庆·精神”五大板块,从不同的角度展现浙江人生生不息的文化传承与再创造。

展陈充分调动观众的参与感,将“展”与观众的“单向”受教关系变为彼此交互的“双向”关系。“展”除了常规的静态实物展示、多媒体互动,以及音、影像展映的方式外,还引进传承人驻馆展演,形成具有动态性、可看性、互动性的非遗展示范式,展项与观众形成现场交互,从而突出了非遗活态性的过程。作为进馆展示的项目,尽管脱离了现实的社会情景而成为代表性的展项,但通过场景再现还原了项目的完整性,项目本体再经展陈的要求进行了提炼和强化,让观众直观地理解进而获得更准确的信息。

2.专题陈列:“知者创物”“姹紫嫣红开遍”

浙江的代表性非遗项目中传统工艺和传统戏剧资源丰厚,基于“七山一水二分田”的地理禀赋,浙江先民在手工艺中求生计,浙江多地都有“百工之乡”的称谓。传统戏剧更是浙江重要的文化传统,浙江是南戏的发源地,经时代更迭变迁,民众的精神需求和创造力为浙江传统戏剧多样态的发展提供了沃土。无论是物质创造还是美学追求,无论是历史成就还是演进形态,都带有鲜明的浙江印记,形塑了浙江文化的特性。

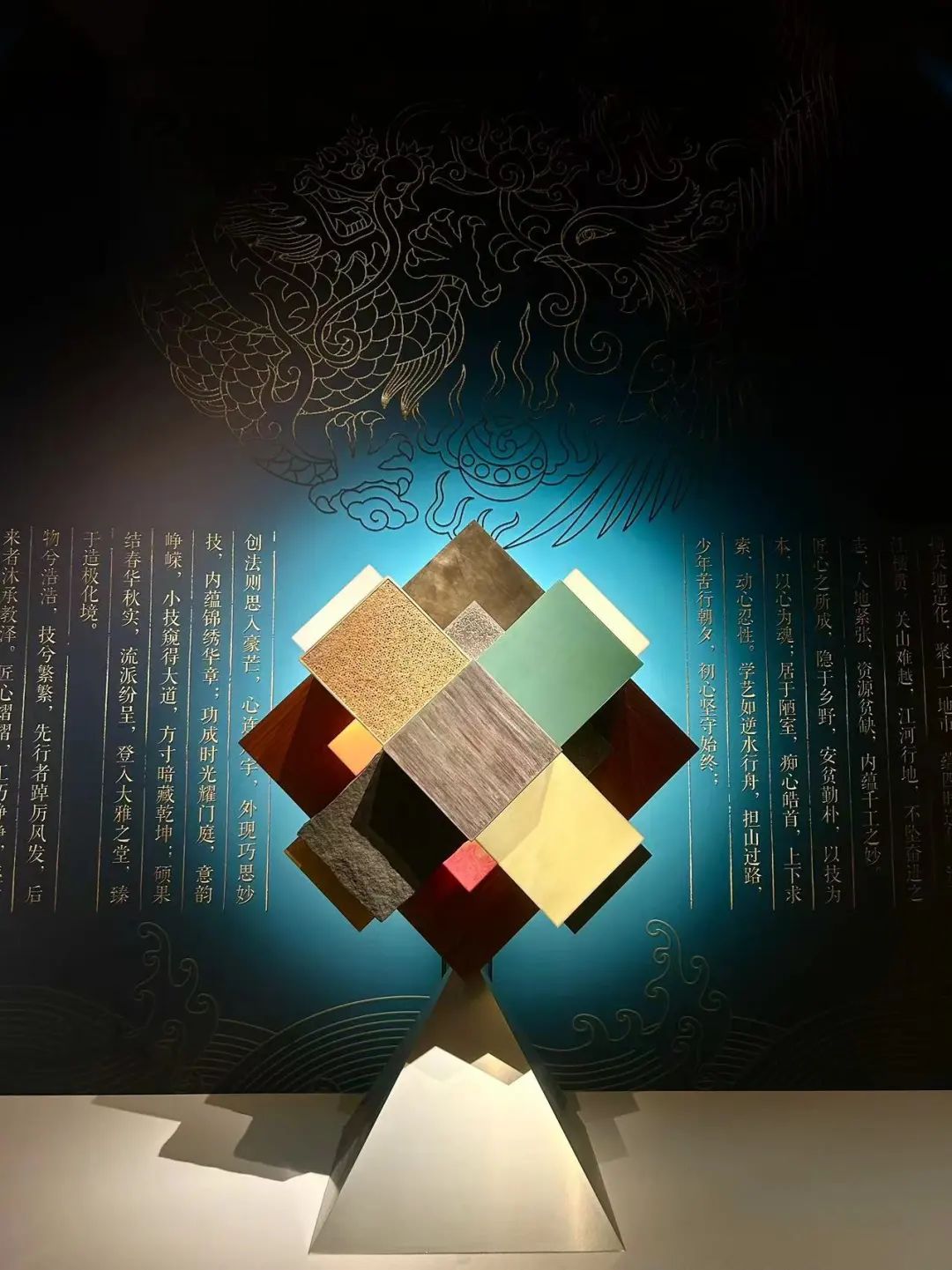

(1)知者创物——传统工艺厅

传统工艺“知者创物”厅得名于《考工记》中关于“知者创物,巧者述之守之,世谓之工。百工之事,皆圣人之作也”的记载。展陈以“一条脉络、两大展览、多个可变空间”为展现形态,通过三方面内容进行呈现,一是以代表性的家族传承体现传统工艺完整的传承谱系,二是以典型性的作品实物传达技艺的可视性,三是呈现传统工艺当代的使命,以此为圭臬尺度传统工艺的高峰。传统工艺厅的展现以作品实物为主体,同步采用影像等方式体现在场性,即再现空间场景,还原非遗项目发生所处的情境,多维度地表现传统工艺文化形态和技艺精神。再现空间场景除了静态作品展示外,在展厅采用相关物品等道具模拟非遗事象发生时的人物事件场景,以及采用数字影像等技术手段,呈现技艺传承时的环境背景、人的状态、空间的形态,对非遗项目进行艺术性还原,让观众产生沉浸式的情绪共鸣。

(2) 姹紫嫣红开遍——传统戏剧厅

浙江省非遗馆传统戏剧厅的展陈以“一个视觉中心、历史脉络、动态表演”形成动静结合的展现空间,视觉中心的传统戏台不仅是馆内的重要展品,且与建筑空间一起构建了之江文化中心的视觉地标“非遗之眼”,通过建筑的大视窗“非遗之眼”看戏外世界,观戏中人生。传统戏剧厅采用“沉浸式观演”展现方式,观众可在传统展演空间中系统解读传统戏剧的表演形态和历史背景:一是展现传统戏剧要素。传统戏台作为展示的主视觉,由此营造与传统戏剧相关的情景,戏服、道具、行话、文献以及戏台上的表演,既展现传统戏剧历史又还原了真实的表演空间,通过传统折子戏轮番演绎,传递浙江的文化韵味。二是展现传统戏剧之美。着重于传承和普及,为观众打造传统戏剧入门的第一课。戏里有故事,故事有道理,塑造民间百姓的精神人格,涵养了观众的艺术和审美情趣。三是展现传统戏剧过程性。台上一分钟台下十年功,“唱念做打、手眼身法步”,由浅至深看门道。以经典剧目的元素造型置景,采用后台前置的方式,引导观众了解传统戏剧程式化的形态,揭开传统戏剧幕后神秘面纱。从台前演绎至幕后,可听可赏可看,不仅满足观众的好奇心,也足以让戏迷过上一把戏瘾。

郭艺,1969年2月出生于浙江临海,艺术学博士,研究馆员,浙江省非物质文化遗产保护中心(馆)主任。