观点 | 长北:论科技进步对宋代髹饰的推进

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-10-04 浏览量:223

宋代是中华古代的崇文盛世,皇帝对艺术的喜好与看重、士大夫的参与和推动、科学技术的全面进步……使宋代成为中华艺术史上作品造诣最高、汉民族品格气派最为纯正的历史时期,恰如陈寅恪言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,肇极于赵宋之世。” 王国维将汉唐称之为“受动时代”,也就是说,“拿来”的成分较多;将宋代称之为“能动时代” ,也就是说,彰显自身文化特色。正是在宋代,自觉树立起了中华艺术的本土风韵。

一.宋代髹饰新创

中国髹饰艺术如滔滔江河流淌到宋代,官造漆器与市民漆器同时登上了历史的峰巅。以晋唐飞金锻造技术为铺垫,宋代人新创出描金、戗金、隐起描金、识文描金等飞金髹饰系列;南宋,与炼熟桐油直接相关的雕漆系列匠心独运,变化丰富,为世界人士所高度赞誉。本文梳理宋代最具原创性、与科技进步直接相关的飞金髹饰系列、雕漆系列,以论证科技进步直接推进了宋代髹饰工艺的系列创新。

(一)飞金髹饰创为系列

如果说唐代髹饰的最大成就是开创了磨显填漆系列如末金镂、嵌螺钿、金银平脱以及自然纹理的磨显填漆等,宋代髹饰工艺成就全面,其中大项便是飞金髹饰系列的开创,“贴金”为北宋《营造法式》所记录 ,“戗金”为元代《辍耕录》所记录 。

1.贴金、上金与泥金

“贴金”指在完成生漆糙(即中涂)并且精细研磨的光底漆胎上打金胶 ,待金胶漆表干而未实干之时,将金箔连同衬纸夹住,箔面向下贴于金胶漆面,揭去衬纸,送入荫室,等待金面实干返还原色。北宋《东京梦华录》记,“向背大殿中坐各设御幄,朱漆明金龙床、河间云水戏龙屏风” ,“明金龙床”,指此床贴金便告完成,没有罩透明漆。北宋官修《营造法式》记:“衬地之法:凡斗栱梁柱及画壁,皆先以胶水遍刷,其贴金地以鳔胶水,贴真金地:候鳔胶水干,刷白铅粉,候干,又刷,凡五遍,次又刷土朱铅粉,同上,亦五遍。上用熟薄胶水贴金,以绵按,令着实。候干,以玉或玛瑙或生狗牙砑,令光。” 可见,宋代官修大式建筑髹饰竟然有贴真金地。

比贴金复杂精细的上金、泥金工艺,宋代人把握了没有呢?“上金”指将金箔搅成箔粉,在完成中涂并且精细研磨的光底漆胎上打金胶,金胶漆表干而未实干之时,用丝绵球裹蘸金箔粉,密密而又均匀地擦敷于金胶漆面,送入荫室,待金面实干返还原色。“泥金”指在漆胎上打金胶,待金胶漆表干而未实干之时,用丝绵球裹蘸金泥,密密而又均匀地擦敷于金胶漆面。从浙江省瑞安市慧光塔出土北宋庆历二年漆经函(含内、外函)并“舍利漆函”分析,北宋工匠对上金、泥金工艺都已经能够娴熟把握。

2.描金

“描金”,《髹饰录》定义为“泥金画漆 ”。金锉粉是难以加工成金泥的,这就界定了“描金”的定义指向用飞金粉反复研磨成金泥,用泥金制为图画,非指战国秦汉用金锉粉拌入漆内描绘金色花纹。现存描金漆器的最早文物是:1966年~1967年浙江省瑞安市慧光塔窖心内发现的舍利漆函与漆经函(含内、外函),藏于浙江省博物馆。其造型均作高盖,盝顶,盖长覆身。舍利漆函(图1)四壁描金为神仙礼佛行列,气韵吐纳,衣纹纤细又一气流泻,云纹渲染浓淡,可比同时期名画《八十七神仙卷》,外底有金漆书楷书十二行记录施主姓名及捐款数字,末行书“大宋庆历二年(1042年)壬午岁十二月题记” 。内外经函皆横向造型。檀木内函(图2)雅丽沉静,五面描金,开光内外,金花、赭花交替,精美莫可言说,耗工无可数计,后世描金无有可比。只有用飞金粉研磨而成的金泥描金,金色花纹才有可能如此虚灵纤细。这三件漆器,极为典型地表现出宋代漆器的含蓄优雅和精绝技艺,证明宋代人已经能够极其娴熟地用金泥制为描金漆器。

图1:[北宋]舍利漆函外壁菱花形开光内描金礼佛行列,选自王世襄、朱家溍编《中国美术全集·漆器》

图1:[北宋]舍利漆函外壁菱花形开光内描金礼佛行列,选自王世襄、朱家溍编《中国美术全集·漆器》

图2:[北宋]檀木描金内经函,浙江瑞安慧光塔出土,笔者摄于浙江省博物馆

3.戗金与攒犀

作为飞金髹饰的一种,“戗金”的特点是“其文陷以金薄或泥金”(《髹饰录》扬明注),也就是说,在推光漆面钩划线条,划痕内薄薄填入金胶漆,待金胶漆表干而有黏着力时,用丝绵球蘸金箔粉或金泥扑入划槽,待干,用丝绵球敷实成金线图画,非指战国以金锉粉入漆填入划纹。《梦粱录》记,“杭州左江右湖,最为奇特。湖中大小船只必下数百舫……各有其名,曰百花十样锦、七宝戗金……” ,“戗金”用做游船名称,可见南宋戗金已经普及。

1978年,常州市武进区村前乡南宋墓出土一批戗金漆器、攒犀漆器,常州博物馆成为收藏这两种南宋漆器的重镇。如村前乡5号墓出土“银釦十二棱莲瓣形戗金朱漆奁”(图3),高仅21.3、直径19.2厘米,卷木胎制为三撞莲瓣式,外壁朱漆不厚且隐隐有裂纹,每撞口缘银釦则既厚且坚,使漆奁十分结实,奁壁戗金制为折枝花卉,花瓣上可见纤细的刷丝纹;奁盖面用戗金法制为一幅《庭院仕女图》:两仕女身着宋代典型样式的花罗直领对襟衫,下穿曳地长裙,手中各执团扇和折扇,侍女捧瓶立于一侧:其五官戗金纤细,衣衫各戗金为细花,柳树、山石戗金粗壮有力,奁内壁髹黑,盖内壁黑漆地上有朱漆书“温州新河金念二郎上牢”10字款。同墓出土“朱漆地戗金人物花卉纹长方盒”,盒盖内壁朱漆书“丁酉温州五马钟念二郎上牢”12字款可证,此盒为1177年制造。江苏地望出土的宋代戗金漆器还有:江阴夏港河南宋墓出土“黑漆地戗金长方漆盒” 、无锡南宋墓出土“黑漆地戗金腰圆漆奁”等。温州造戗金漆器集中出土于江苏,可见南宋江苏地望的富足,可证宋代戗金漆器主产地在江苏。境外藏中国戗金漆器集中在元代,主要收藏地为日本。

图3:[南宋]银釦十二棱莲瓣形戗金朱漆奁,村前乡5号墓出土,选自陈晶编《中国漆器全集·三国—元》

笔者在东京国立博物馆库房观摩元代黑漆地戗金莲唐草纹长方盒(日方称“手箱”)

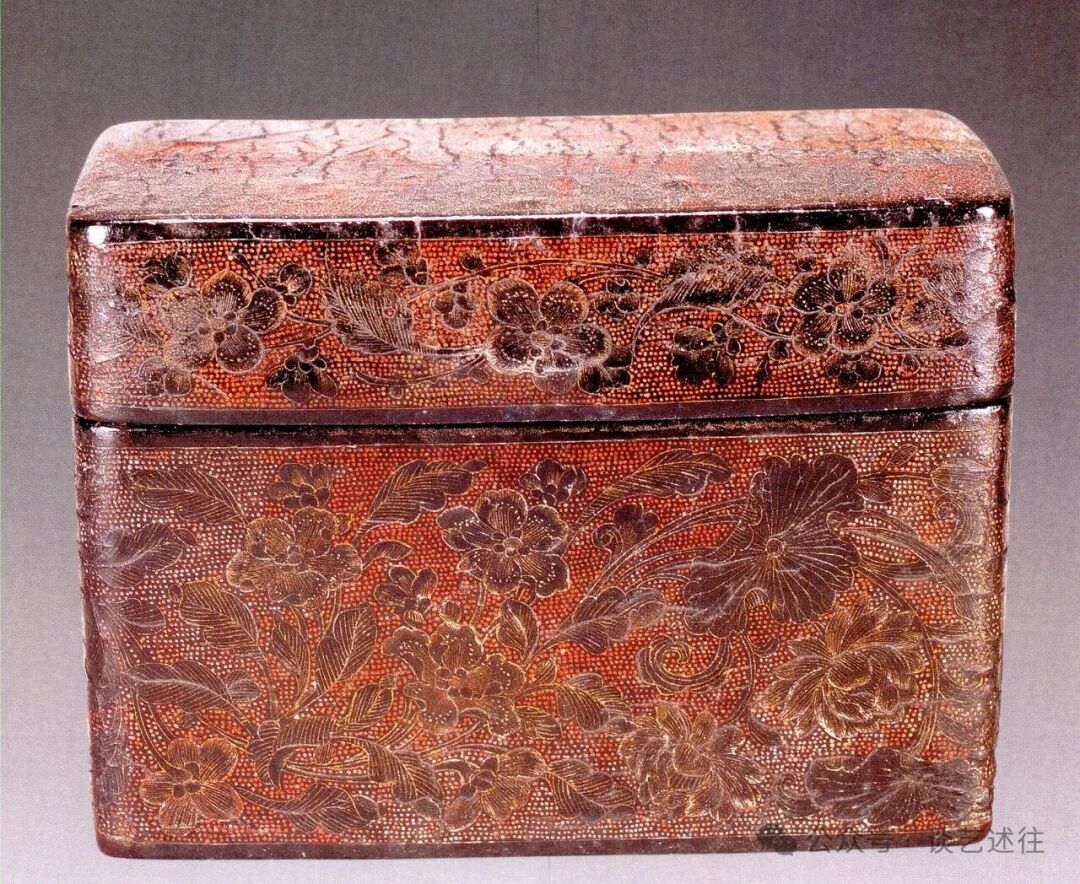

在磨斑或钻斑的地子上做戗金花纹,明代曹昭《格古要论》记为“钻犀”;王佐《新增格古要论》改记为“攒犀”又记为“钻犀”,“攒犀器皿漆坚者多是宋朝旧做。戗金人物景致,用钻钻空闲处,故谓之攒犀” ;《髹饰录》记为“戗金间犀皮,即攒犀也”,扬明注两种:“磨斑”指在上涂漆面钻出密集的珍珠形凹眼后填漆待干固磨平像斑文填漆,推光以后,再以戗金工艺制为主体图案;“钻斑”指在上涂漆面先戗金为主体图案,图案空隙间用钻钻出密集的珍珠形凹眼后,填漆而不磨平。多件文物证明,攒犀工艺系宋代人创造,异工互效,錾鱼子地常见于宋代金银器装饰。

中国出土攒犀漆器的最早案例是:常州武进区村前乡南宋4号墓出土的“黑漆地戗金间攒犀柳塘图长方漆盒”(图4),外壁黑漆地,盖面以戗金工艺制为柳枝池塘小景,花纹空隙处密集地钻出珍珠形凹眼,填以朱漆,四面旁墙及盖墙戗划花叶宛转,圆满而又摇曳生姿,表现出唐宋之交的图案风格,作品年代应早于同墓出土一派宋风的“朱漆地戗金人物花卉纹长方盒”。盒内置悬盘,盒盖内侧有朱漆书“庚申温州丁字桥巷廨七叔上牢”13字款。南宋庚申年,为1200年。村前4号墓又出土“黑漆地戗银间攒犀漆器”残件,为全国目前已知戗银间攒犀漆器孤例 。传世南宋攒犀漆器则有:东京艺术大学美术馆藏南宋“黑漆地攒犀牡丹花圆漆盒”、日本私藏“菊花纹攒犀漆圆盒”等。

图4:[南宋]戗金间攒犀柳塘图长方漆盒,村前乡4号墓出土,选自《常州博物馆50周年典藏丛书》

4.识文描金与隐起描金

识文,指阳纹;识文描金,指先用漆冻 制为高出漆面的识文,再用屑金或泥金将识文制为金色;隐起,指浮雕;隐起描金,指将漆面堆塑的图画用屑金或泥金制为金色:两种工艺都见载于《髹饰录》。桐油炼熟技术的推广、漆冻的问世和宋代金箔的大量锻制,为北宋人新创识文描金、隐起描金作了充分的材料铺垫。

说起识文描金与隐起描金,得再提国宝——浙江省瑞安仙岩寺慧光塔窖心内发现的舍利漆函与漆经函。舍利漆函呈高长造型(图5),高41.2、宽24.5厘米,盝顶、四壁与底座赭色漆面以漆冻堆起识文呈方形、菱花形开光,盝顶开光内外、四壁与底座开光外堆塑(即隐起)缠枝莲纹,底座开光内堆塑异兽:于识文和隐起的图像上泥金。同窖发现的“外经函”呈横长造型(图6),宽40厘米,精细研磨的亚光器表用漆冻堆起识文成菱花形开光,开光外堆塑缠枝莲纹,四斜坡开光内堆塑鸾鸟,两长盖壁开光内堆塑五方佛,底座开光内堆塑异兽,堆起的图像上泥金,地子上纤细描金为乘云散花的迦陵鸟。两器皆精工无以复加又高雅含蓄,绝无炫目,匠心巧艺,令人叹绝。

图5: [北宋]隐起描金加识文描金舍利漆函,浙江瑞安慧光塔出土,选自浙江省博物馆《槁木奇功》

图5: [北宋]隐起描金加识文描金舍利漆函,浙江瑞安慧光塔出土,选自浙江省博物馆《槁木奇功》

图6:[北宋]隐起描金加识文描金外经函,浙江瑞安慧光塔出土,笔者摄于浙江省博物馆

图6:[北宋]隐起描金加识文描金外经函,浙江瑞安慧光塔出土,笔者摄于浙江省博物馆

北宋识文描金加隐起描金工艺的更早案例是:1978年苏州市瑞光塔窖穴内发现“真珠舍利宝幢”,其“八角须弥座” (图7)尤其令人关注。其座木质髹漆,八面用识文加隐起工艺堆塑花叶后泥金,须弥座上层堆塑16个供养人后泥金,底足转角处堆塑飞天后泥金,漆地上布满描金花纹:成为已知识文描金加隐起描金工艺的最早案例,只是由于长锁库房积尘,金色灰黯。盛装宝幢的木函上,彩绘四大天王像并有“大中祥符六年(1013年)……”墨书,可知其入藏时间比慧光塔发现的北宋舍利漆函等早29年。

图7:[北宋]此宝幢隐起描金加识文描金须弥座,笔者摄于苏州博物馆库房

图7:[北宋]此宝幢隐起描金加识文描金须弥座,笔者摄于苏州博物馆库房

(二)雕漆系列创意丰富

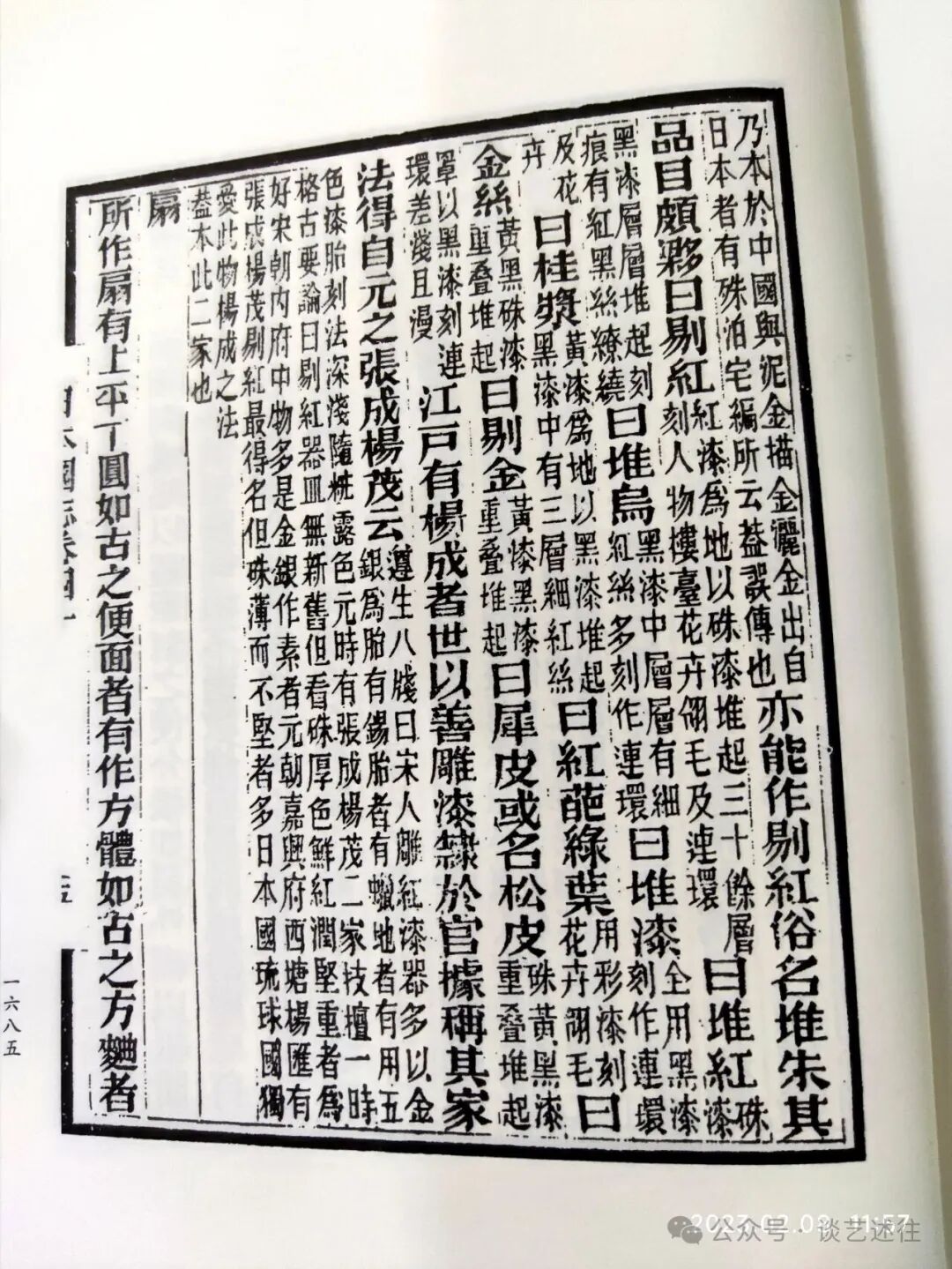

南宋,与炼熟桐油直接相关的雕漆工艺匠心独运,蔚成系列,成为最能体现中华髹饰工艺多样性格的工艺品种,《髹饰录》所记雕红漆的“剔红”、雕黑漆的“剔黑”、雕彩漆的“剔彩”、深雕云勾纹的“剔犀”等,南宋各体大备,剔彩尤见创意灵活。日本公私收藏南宋雕漆漆器特别是剔彩漆器,件件匠心不同,手法不一,运思自由,全无程式,真正令人敛衽!恰如汉代是中国漆器胎榡工艺最富创意的时代,汉代人来不及为麻布胎漆器作统一命名;南宋,上至文人、下至工匠,来不及为变化丰富的雕漆工艺命名,以致雕漆特别是剔犀称谓混乱。由于初创期雕漆称呼摇摆不定,日本典籍《君台观左右帐记》《佛日庵公物目录》《禅林小歌》《室町殿行幸御餝记》《尺素往来》《异制庭训往来》《游学往来》《下学集》中,据漆面何色、漆层内红线金线多寡各记剔犀异名,如“金丝”“黑金丝”“九连丝”等 ;《茶家醉古籍》记中国雕漆异名更为丰富 。雕漆异名传到西方,英国赫伯特记“堆乌”指“黑漆中层层有细红丝,多刻作连环”;“桂浆”指“黄漆为地,以黑漆堆起,黑漆中有三层细红丝”;“金丝” 指“黄、黑、朱漆重叠堆起”;“剔金” 指“黄漆黑漆重叠堆起” ;清初黄遵宪记,“剔红,俗名堆朱,其品目颇夥。曰剔红:红漆为地,以朱漆堆起三十余层,刻人物楼台花卉翎毛及连环。曰堆红:朱漆黑漆层层堆起,刻痕有红、黑丝缭绕。曰堆乌:黑漆中层层有细红丝,多刻作连环。曰堆漆:全用黑漆刻作连环及花卉。曰桂浆:黄漆为地,以黑漆堆起,黑漆中有三层细红丝。曰红葩绿叶:用彩漆刻花卉翎毛。曰金丝:黄黑朱漆重叠堆起。曰剔金:黄漆黑漆重叠堆起。曰犀皮或名松皮:朱黄黑漆重叠堆起,罩以黑漆,刻连环,差浅且漫。” 此记录与日本典籍、与英国赫伯特记录几无二致(图8)。近代,邓之诚《骨董琐记》所记则离谱之至,“雕漆始于宋庆历以后,名曰犀皮,又作西皮、西毗,分戗金与剔红”,将《髹饰录》“填嵌”章其文属阴的“犀皮”与“雕镂”章其文属阳的“雕漆”、“戗划”章其文属阴的“戗金”混为一谈 。面对宋元雕漆称谓混乱的历史事实,今世学者理当认识新创期来不及为工艺命名的必然性,将宋元雕漆放在东亚时空大背景下,以《髹饰录》为依据予以归类认识。

图8:黄遵宪《日本国志》记中国雕漆异名,南京图书馆藏

图8:黄遵宪《日本国志》记中国雕漆异名,南京图书馆藏

《髹饰录·雕镂第十》章下扬明注:“雕刻为隐现,阴中有阳者,列在于此。”隐现,指浮雕。桐油的推广使用,是宋代雕漆大放异彩的必要条件。,因为,推光漆内掺入熟桐油,方可降低厚髹涂层的硬度,以便浮雕图画。南宋雕漆掺油甚少,从器表磨工和润光可以判别。日本学者西冈康宏统计,宋代雕漆漆器(含剔红、剔黑、剔犀)流落境外者达92件,其中大部分藏在日本 。

1.剔犀

剔犀,宋元典籍多记為“犀皮”,或讹记为“犀毗”。对剔犀工艺的准确记录,始见于晚明《髹饰录》,“剔犀,有朱面,有黑面,有透明紫面。或乌间朱线,或红间黑带,或雕黸等复,或三色更迭。其文皆疏刻剑镮 、绦环 、重圈 、回文 、云钩 之类”,高度概括了剔犀工艺于漆胎上有规律地换髹色漆厚积涂层干后深雕、刀口断面可见色漆线回旋的特点。

宋代剔犀漆器的出土案例集中于江苏地区,其次福建。江苏出土案例如:张家港市沙洲县杨舍镇戴港村北宋墓出土“银里剔犀碗”(图9)一对,以竹篾圈叠成胎,包以麻布,涂以漆灰,内壁裹以银里,外壁次第髹红、黄、黑三色漆,刀痕过处,漆线流转,是国内罕见的北宋银胎剔犀实例,藏于张家港市文保所 。其他如:武进市村前5号南宋墓出土“剔犀执镜盒”、镇江市金坛县南宋周瑀墓出土“剔犀活柄竹丝团扇”、江阴市夏港新开河南宋墓出土“剔犀圆捧盒”、南京雨花台西天寺宋墓出土“剔犀圆漆奁”等。福建出土剔犀漆器案例如:福州茶园山南宋端平二年(1235年)墓中出土“剔犀菱花形漆奁”“剔犀八角漆奁”(图10)等,藏于福州博物馆。其他如:福州市闽清县白樟乡南宋墓出土“剔犀圆形漆奁”“剔犀执镜盒”等,邵武市出土南宋“剔犀漆柄团扇”。北方仅山西大同金墓出土“木胎剔犀长方盒”,比南方出土剔犀漆器刀法刚劲。

图9:[北宋]圈叠胎银里剔犀碗,张家港市文保所藏,选自陈晶编《中国漆器全集·三国—元》

图10:[南宋]剔犀八角奁,福州南宋茶园墓出土,选自陈晶编《中国漆器全集·三国—元》

境外藏宋代剔犀漆器如:东京国立博物馆藏南宋“剔犀漆盏托”,正置可见刀痕过处黑漆层内红漆线根根分明,漆光莹润;却置则可见反面纯髹黑漆深剔云纹,红漆铭文鲜艳,愈衬出剔犀的古朴(图)。其他如:日本德川美术馆藏“剔犀盒子大盘”(日方记为“盆”)、东京国立博物馆藏“剔犀圆盘”、东京逸翁美术馆藏“剔犀菱花形盘”、韩国亚洲漆研究所藏“剔犀漆碗”“剔犀漆圆盒”等。

笔者在东京国立博物馆库房观摩南宋剔犀盏托(却置。日方称“轮花形天目台”)

2.剔红、剔黑

《髹饰录》记,“剔红……宋元之制,藏锋清楚,隐起圆滑,纤细精致。又有无锦文者,其有象旁刀迹见黑线者,极精巧。又有黄锦者、黄地者,次之”,扬明注,“藏锋清楚,运刀之通法;隐起圆滑,压花之刀法;纤细精致,锦纹之刻法。自宋元至国朝 皆用此法”。也就是说,剔红于宋元登峰造极,被明代漆器工人引为典范。

宋代剔红文物,境内可见者甚寡。故宫博物院藏南宋“桂花纹剔红盒”,盖面锦地上压桂花一本,盒身雕斜回纹,漆质坚厚但雕工粗疏,品相不高,盒底髹黑漆,朱漆篆书“墨林秘玩” ;上海博物馆藏“剔红双螭纹圆盘”(图11),双螭呈现s形旋转,气韵流转,与日本林原美术馆藏南宋剔黑龙纹漆盒图案接近,可惜经过明代人髹补,文物价值降低。

图11:[南宋]剔红双螭纹圆盘,选自上海博物馆编《千文万华一一中国历代漆器艺术》

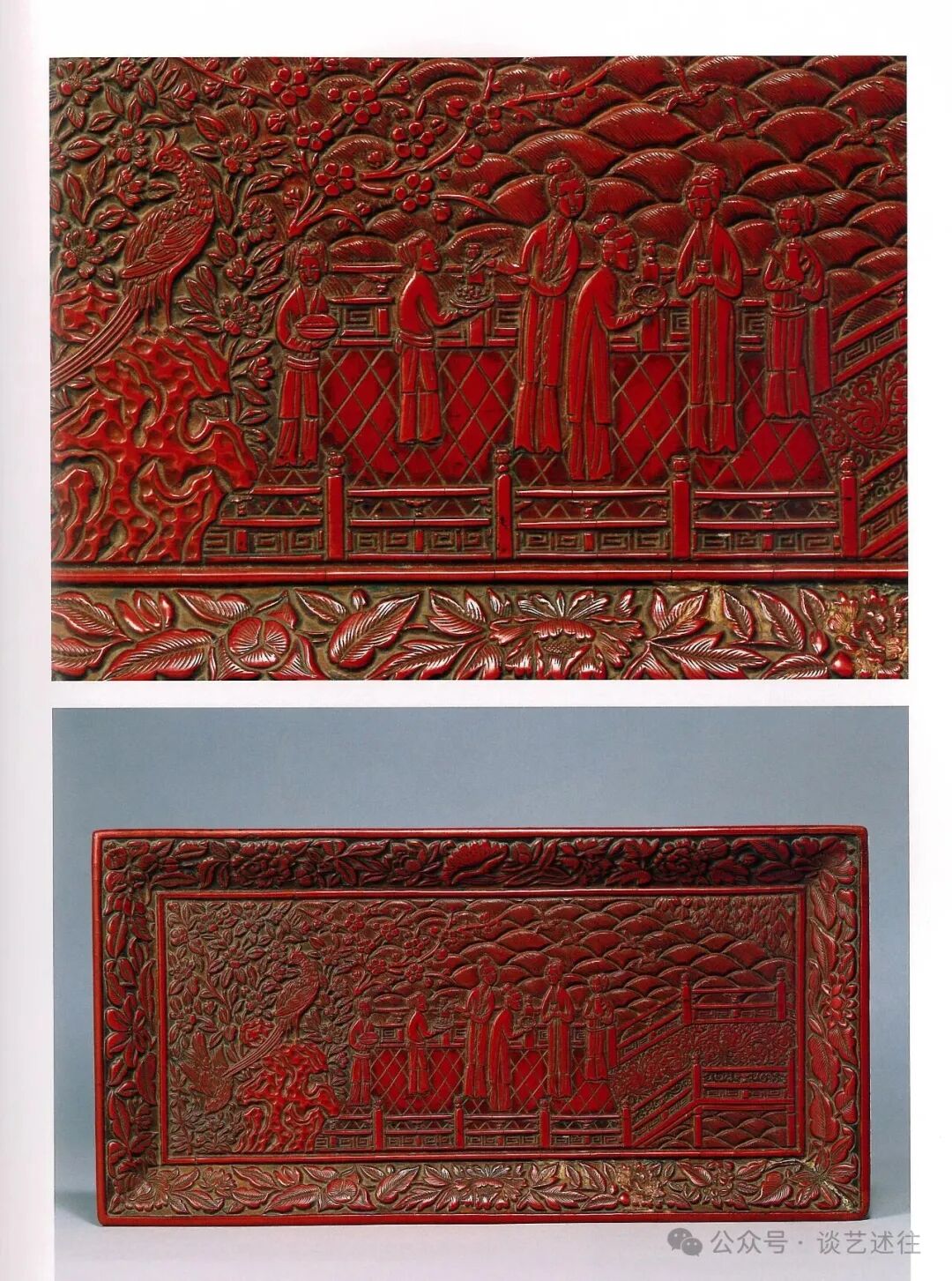

日本典籍称中华剔红为“堆红”,日本国立博物馆、九州国立博物馆等与日本私家各藏有宋代剔红漆器多件。北宋剔红多入刀不深,构图满、密,重视平面效果,呈现出状如印板的早期雕漆之风,如日本私藏北宋“剔红牡丹唐草纹盏托盘”(图12),刻牡丹唐草纹丰腴宛转,花纹间隙间土黄漆地上刻六瓣小花为锦纹,剔刻虽浅,却尽得淳和腴润之美。桐油的广泛运用,使南宋雕漆漆层渐厚,剔刻渐深并且一改早期雕漆的刀锋显露,有的精磨到刀锋尽敛宝光内发。如该馆藏南宋“剔红仕女长方盘”(图13),刻庭院内三名身着对襟襦裙的仕女游春,三名侍女各捧茶点尾随其后,一旁杂花生树,锦鸡伫立,极为典型地表现出宋代人优雅闲适的生活趣味,朱漆鲜艳,磨到珠圆玉润,盘底髹黑漆,针刻名款“戚寿造”;东京国立博物馆藏南宋“剔红凤凰杂花纹漆箱”,五面髹朱漆亦增厚,满刻花鸟不刻锦地,精磨到润光外发,箱底黑漆地有戗金名款“洪福桥吕铺造”。洪福桥为南宋临安地名,可证此盒产自临安。

图12:[北宋]剔红牡丹唐草纹盏托盘,选自东京松涛美术馆《中国の漆工芸》

图13:[南宋]剔红仕女长方盘,九州国立博物馆藏,选自河野一隆等编《彫漆——漆に刻む文样の美》

笔者在东京国立博物馆库房观摩宋代剔黑婴戏图圆盘(日方称“堆黑楼阁人物盆”)

《髹饰录》记有“金银胎剔红”,同时代高濂记,“宋人雕红漆器如宫中用盒,多以金银为胎,以朱漆厚堆至数十层,始刻人物、楼台、花草等像,刀法之工,雕镂之巧,俨若画图” 。宋代金银胎剔红,难觅踪迹。究其原因,清人记,“近因贾肆跌损一器,内露黄金,一时喧哄,争购剥毁,盖利其金,殊不知金胎少而灰胎多,一年之内毁略尽。今之所见,绝非宋雕漆也” 。可见清代,宋代金银胎剔红漆器已成绝响。

《髹饰录》又记,“剔黑,即雕黑漆也,制比雕红则敦朴古雅。又朱锦者,美甚。朱地、黄地者次之”,扬明注,“有锦地者、素地者,又黄锦、绿锦、绿地亦有焉,纯黑者为古”。传世明代剔黑漆器绝少,《髹饰录》记录的锦地、素地又红锦、黄锦、绿锦、朱地、黄地、绿地,主要指向变化丰富的宋代剔黑。宋代剔黑,境内未见遗存;而日本公私收藏宋代剔黑漆器实不在少。如日本私藏南宋“剔黑牡丹唐草纹圆盘”(图14),朱地刻锦文,上压黑花,髹漆极薄,漆质坚硬,雕刻极浅,接近唐代雕漆“如印板”的作风。日本名古屋政秀寺藏南宋“剔黑赤壁赋图圆盘”(图15)、日本神奈川円觉寺藏南宋“剔黑醉翁亭圆盘”,漆层不厚,构图有章法,黑漆有润光,正是《髹饰录》记录的“复有陷地黄锦者”;九州国立博物馆馆藏南宋“剔黑莲花纹长方盘”(图16),黑面红底,刻大花大叶,花瓣叶脉刻露红底,精磨到全无棱角,漆质之美与磨工之美尽发。

图14:[南宋]红地剔黑牡丹唐草纹圆盘,选自五岛美术馆《存星——漆芸の彩り》

图15:[南宋]剔黑赤壁赋图圆盘,日本名古屋政秀寺藏,选自陈晶编《中国漆器全集·三国—元》

图16:[南宋]剔黑莲花纹长方盘,九州国立博物馆藏,选自河野一隆等编《彫漆——漆に刻む文样の美》

3.剔彩

《髹饰录》将雕彩漆称之为“剔彩”,其下记横面取色的“重色雕漆”与纵面取色的“堆色雕漆”,另记雕彩漆中的别格——“复色雕漆”。晚明文震亨记,“香合(盒)以宋剔盒色如珊瑚者为上,古有一剑环、二花草、三人物之说,又有五色漆胎,刻法深浅,随妆露色,如红花、绿叶、黄心、黑石者次之” ,这里的“宋剔”,正是指宋代剔彩。宋代剔彩文物,境内难觅踪迹而日本公私收藏甚多。从存世宋代剔彩看,漆工心中并无程式,而是凭心率性,自由创造,其匠心的巧妙独到、技艺的高超精绝,皆令人敛衽。本文以《髹饰录》为依据,对宋代剔彩予以归类记录。

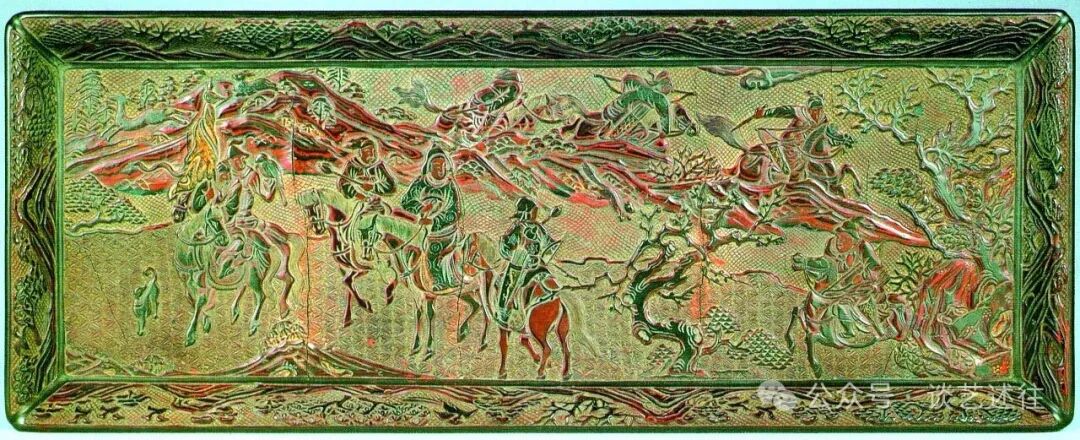

先说横面片取彩色的宋代剔彩。日本林原美术馆藏南宋“剔彩楼阁人物图捧盒”(图17),日本称“食笼”,用放大镜可见胎上交替髹涂赤、绿、黄绿、黄褐、赤、绿、赤黑色漆,盒面图画章法明显受宋代精密细致的院画影响:池塘内鲤鱼噴水,直冲天空,化为开光上方升腾的云气,重檐歇山顶敞厅外,两位文士在交谈,庭院内有山石芭蕉,老松挺立,横面片取彩色,雕刻极浅,彩色分明,漆面经过推光,可见未掺油或掺油甚少。日本名古屋市德川美术馆藏南宋“剔彩山间行猎图长方盘”(图18)更令人称绝:土黄地上交替髹涂黑、红二色,刻出人马动静相融,聚散生动,山峦、草树自然布列,黑漆面刻露或磨露红漆看似漫无规律,却红面、红线自然交错,大小掺杂,黄狗、苍鹰与奔跑的小鹿渲染了行猎气氛,藏品外箱标明“存星”而未标明“剔彩”,正是宋代剔彩尚未定名、称谓摇摆不定的旁证。

图17:[南宋]横面取色的剔彩楼阁人物图捧盒(俯瞰),选自五岛美术馆《存星——漆芸の彩り》

图18:[南宋]横面取色的剔彩山间行猎图长方盘,德川美术馆藏,选自德川美术馆、根津美术馆编《彫漆》

再说纵面见出彩色的宋代剔彩。日本私藏南宋至元“剔彩松皮纹漆盘”(图19),髹朱、黄、茶、黄、绿、朱漆叠加,所刻锦文既勾连交错,又规则不乱,于规则中见游动闪烁之美。这需要下刀如何地谨慎!清代堆色雕漆往往在漆胎局部镶嵌彩色漆块甚至用笔加涂彩漆,宋代人能用刀刻出“堆色雕漆”,笔者叹服有加。

图19:[南宋]纵面取色的剔彩松皮纹漆盘,选自五岛美术馆《存星——漆芸の彩り》

然后说横面片取彩色与纵面见出彩色两相取之的剔彩。东京出光美术馆藏南宋“剔彩旭日东升图香盒”(图20),日方称其“网目地日出纹香合”,于灰漆胎上蒙裹纱罗待干固,髹朱漆待干,再逐层髹涂黄褐、黄、朱褐、朱、黑、淡橙、黄、黑色漆,逐层堆叠到一定厚度,待干固,浮雕出一角礁石,浪花翻滚,片取出红日东升:画面极其简约,研磨推光功夫十足,漆面润光可爱。唯有用推光漆或掺油极少的推光漆垒叠髹涂雕刻后研磨推光,才能够如此地宝光内发。

图20:[南宋]剔彩旭日东升图漆香盒,选自五岛美术馆《存星——漆芸の彩り》

那么,宋代有没有“髹法同剔犀……雕法同剔彩”(《髹饰录》扬明注)的“复色雕漆”?人们又是怎么称呼它的呢?湖州博物馆藏绍兴东湖砖厂出土的南宋“牡丹纹执镜盒”(图21),褐底,黑面,髹朱、黄、黑三漆色相叠,漆层肥厚,周身遍雕花叶,藏锋不露,磨工圆润,底面及盒内侧髹黑漆,文物图册有称此执镜盒工艺为“剔犀”,有称此执镜盒工艺为“剔黑”。笔者入库观其尽管蒙尘,仍可辨为黑面,红中、黄底,刀锋经过处露出红漆线、黄漆线多根,与《髹饰录》记录的“复色雕漆”完全相合且考古证据确凿。九州国立博物馆藏南宋“蒲公英蜻蛉文漆香盒”(图22),髹黄褐、朱、绿、黄、茶、黄等色漆层叠,干后,以斜刀刻出各层漆色。因为斜刀进入,漆层内漆色交替分外明显。以上可证,早在《髹饰录》命名“复色雕漆”之先,宋代就已经有了“髹法同剔犀……雕法同剔彩”的复色雕漆,只是当时未及规范化命名罢了。

图21:[南宋]复色雕漆牡丹纹执镜盒局部放大,选自浙江省博物馆《槁木奇工》

图22:[南宋]复色雕漆蒲公英蜻蛉文漆香盒,选自五岛美术馆《存星——漆芸の彩り》

匠心更自由者如:日本爱知县兴正寺藏南宋“莲弁纹剔彩漆盘”(图23),按规律换髹朱、绿、黄、褐、黑漆,漆层甚厚,“髹法同剔犀”即交替髹涂黑漆红漆:中心部位围绕莲子、莲房垂直刻露一根根彩色漆线;花瓣部位则“雕法同剔彩”:用宽凹口刀“睡下”镗凹,镗凹处围绕红色同心圆形成圈圈诸色交替的肌理,竟然酷似犀皮!上海博物馆藏有同样纹样的元明之交漆盘,工艺为剔红,盘边为剔犀,润光充足;故宫博物院也藏有同样纹样的元明之交漆盒,工艺为剔红,润光不足。宋代“莲弁纹雕彩漆盘”与元明之交“莲花纹剔红漆盘”、明代“莲花纹剔红漆盒”并列比较,高下立见,谁能不对宋代工匠由衷敬佩?看了这件作品,笔者不由怀同情之遥想:南宋工匠能以复色雕漆工艺在一件漆器上刻出剔犀、犀皮两种工艺形成的花纹,此或即寿碌堂主人写下“剔犀皮”三字的原因?此或亦即《髹饰录》需要扩写的原因?

二.科技进步推进髹饰创新

先民将金属捶打成薄片再加工成为金箔,有一个长期的、渐进的历史进程。古代典籍中,“薄”作为多义词,既通“箔”,也指厚薄的“薄”。山东临淄县郎家庄东周墓发现漆器上脱落的金片厚仅0.04毫米 ,考古界称其“金薄”,其实,那是薄金片;《后汉书》中有关于“金薄” 的记载,其中,“金薄”仍然指向薄金片;西安南郊唐高祖李渊玄孙李倕墓出土裹入丝线捻绞而成的金线,捻绞金线的准金箔厚仅8.956微米。而严格意义的金箔——见风就飞,俗呼“飞金”,厚度仅有0.12微米。2006年6月25日,笔者在“国家级非物质文化遗产——南京金箔锻制技术传承与发展高层论坛”上提出:凡是不用衬纸就可以拿起来、并且可以剪出花纹、嵌入器物且可以回收的,是金片,古称“金薄”;凡是见风就飞、不可剪不可刻、饰于器物不可复收的,是飞金,今称“金箔”。此见解得到南京金箔厂专家高度赞同。

中华飞金锻制技术成熟于何时?飞金锻制工人世代尊东晋葛洪为祖师,唐代佛像有以贴金装銮,金碧山水画于唐代开派,日本正仓院藏有多件唐代描金漆器,如“描金银团花凤鸟纹八角漆盒”,《唐六典》对“贴金”(用飞金)、“嵌金”(用金片)两种工艺分别记录,可见,唐代人已经有区分飞金与金片的自觉意识。《宋史》记宣和元年(1119年)“后苑尝计增葺殿宇,计用金箔五十六万七千,帝曰:‘用金为箔,以饰土木,一坏不可复收,甚亡谓也’” ,“不可复收”,可见此后苑殿宇木构用飞金贴金而不是用金片镶嵌。正是以飞金的大量锻制为物质基础,宋代人创造出了飞金髹饰系列。

科技进步推进宋代髹饰创新的又一典型例证是:桐油的推广使用。唐代陈藏器《本草拾遗》记,“江东以荏子为油,北土以大麻为油。此二油俱堪油物,若其和漆,荏者为强尔”;“罂子桐,子有大毒。压为油,毒鼠立死,摩疥癣虫疮毒肿。一名虎子桐,似梧桐生山中 ” :可见,唐代人虽然发现了桐油,还没有来得及研究它的长处,利用它的价值,仍然用荏子油、大麻油髹物。荏油、大麻仁油产量少而价昂,所以,唐代北宋剔红涂层只能薄“如印板”。北宋李诫《营造法式》记录了大木作髹饰中的“炼桐油之制”;北宋末中医寇宗奭撰《本草衍义》记,“有荏桐早春开淡红花,状如鼓子花,花开成实,子可作桐油” ;南宋漆工始用桐油,事见程大昌《演繁露续集》,“桐子之可以为油者,一名荏桐。见本草衍义。予在浙东,漆工称当用荏油。予问荏油何种,工不能知。取油视之,乃桐油也” ,所以,南宋雕漆涂层加厚花样繁多;南宋末张世南《游宦纪闻》方才记录了油漆质量检验口诀,“验漆之美恶,有概括为韵语者云:好漆清如镜,悬丝似钓钩,撼动琥珀色,打著有浮沤。验真桐油之法,以细篾一头作圈子,入油蘸。若真者,则如鼓面鞔圈子上;才有伪,则不著圈上” ,为漆工沿用至今。产量高的桐油为南宋人广泛用于髹饰,产量少而价贵的荏油、胡桃油等逐步退出髹饰。正因为桐油被广泛用于髹饰,赖桐油咬劲足、涂层明亮柔韧等性能,剔彩、阳识、堆起工艺甚至厚镶他物于漆面的工艺才能够接踵诞生,漆器描饰的颜色也才能够走向丰富。

结语

笔者过目众多海外漆器藏品以后认为,中华髹饰体系中的许多工艺,如雕漆、嵌螺钿、戗金、描金与隐起描金、识文描金等,不是成熟于明代,而是高度成熟于宋代并且传往邻国,举凡装饰性的髹饰工艺,江南领先于、丰富于中华其他地区。正因为如此,晚明大儒董其昌才会对宋代漆器褒扬到无以复加:“其佳者有古犀毗,有剔红,有堆红,有戗金,有攒犀,有螺钿,亦无宋以前之物。继宋作者,莫能逾也。” 明清漆器尽管花式繁多,其工艺基本是在因袭唐宋(除款彩),现代漆器原产地又大多沿袭明清。这是广泛目击各朝代漆器以后的学者必然得出的共同结论。

作者简介:长北,本名张燕,扬州人,中国工艺美术学会漆文化艺术专业委员会名誉主任,东南大学艺术学院教授,江苏省文史研究馆馆员,中国美术家协会会员,中国非物质文化遗产保护协会漆艺分会顾问,,浙江省博物馆聘任专家,清华大学传统工艺研究室、成都大学传统工艺研究院学术委员,曾任中国传统工艺研究会副会长。出版专著如《中国艺术史纲》《中国古代艺术论著集注与研究》《中国艺术论著导读》《传统艺术与文化传统》《中国人眼中的美——中国艺术审美十讲》《<髹饰录>与东亚漆艺——传统髹饰工艺体系研究》《中国髹饰艺术史》《<髹饰录>图说》《江苏手工艺史》《中国工艺美术全集·江苏卷·漆艺篇》《扬州漆器史》等,共约30余种,发表论文、评论、散文等500余篇。专著曾获国家级奖4次,省级奖7次以上,2014年获得江苏省艺术贡献奖。

责任编辑:张书鹏

文章来源:谈艺述往

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会