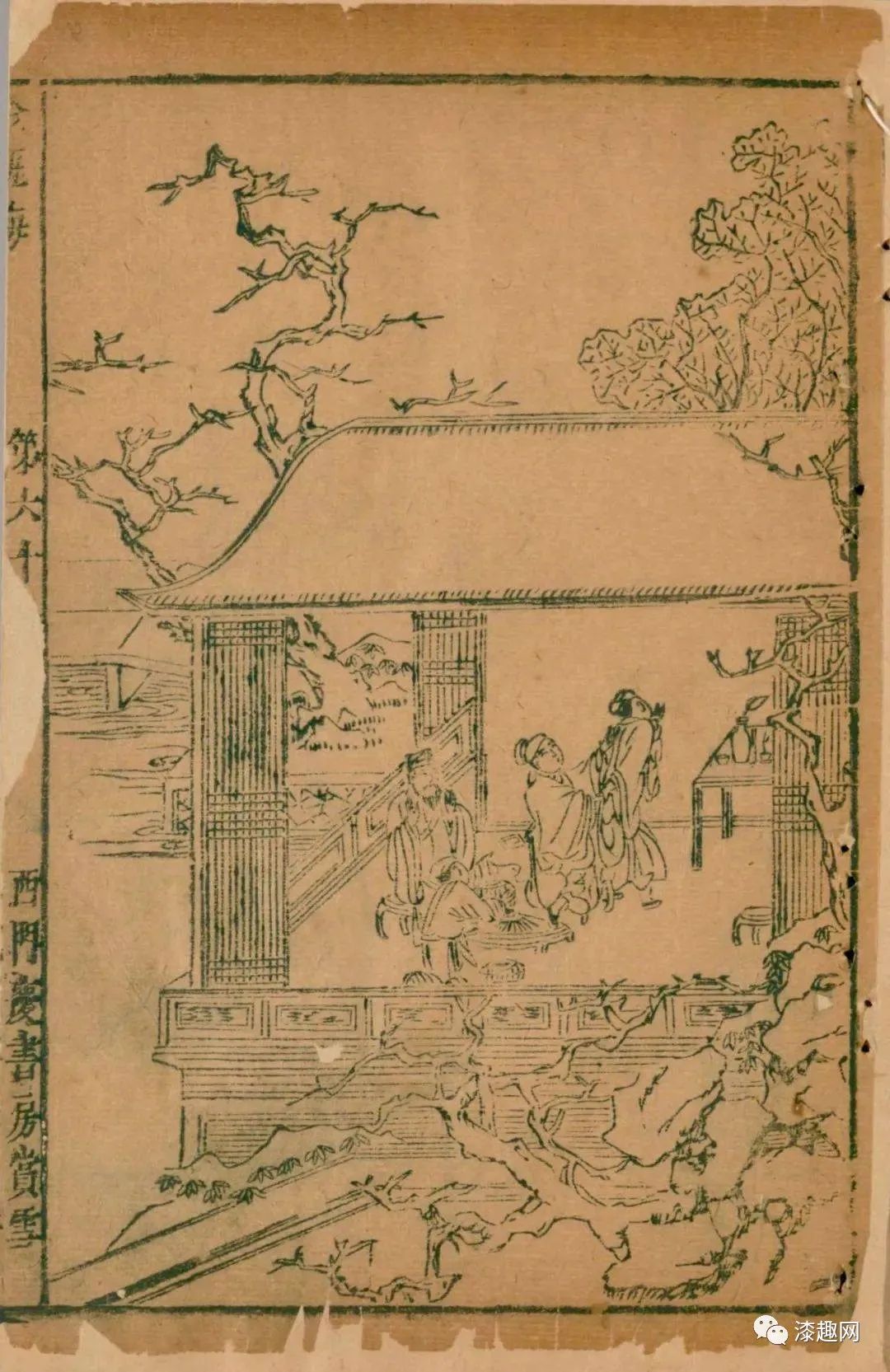

明代漆器在宋元漆器的基础上得到了突飞猛进的发展,元代之前极少出现对漆器收藏品鉴的文献,而随着明初的《格古要论》与隆庆朝《髹饰录》的成书,到明中晚期文人对道器观的重新审视,漆器已然与其他手工艺品一起进入了文人、市民阶层的审美视野。明代世情小说作为文人创作、市民阶层中传播的载体,其中所描写的漆器既是当时社会漆艺流行的直观写照,同时也包含了对人情世态的隐喻。明朝中叶工商业迅速发展,商品流通扩大,以商人、百工、城市平民为主体的市民阶层逐步兴起,他们的需求促进了小说文学的发展。自万历开始,世情小说已成为了通俗小说最主要的类型,它的繁荣很大程度上是不断发展壮大的市民阶层生活与思想的反映,藏书家叶盛在其《水东日记》中写到:“今书坊相传,射利之徒,伪为小说杂书,农工商贩抄写绘画,家畜而人有之,痴呆女妇,尤所酷好。”小说的作者大多都是失意文人,一方面他们面对文化高压与仕途的困难而转向了小说的创作,另一方面受王阳明心学和禅悦之风的影响,逐渐向商人阶级靠拢形成了士商互融的现象。世情小说和市民阶层的生活最为贴近,鲁迅先生评价其言:“大概都叙述些风流放纵的事情,间于悲欢离合之中,写炎凉的世态。”文人们对社会状况、世道人心进行一一描摹,通过对个体家庭日常生活的描述来达到折射社会的目的,同时也真实地记录了市民阶层在士人的导向之下开始喜新尚奇、追逐时髦的物欲观念。成化年间普通人在饮食服饰、器皿用度、房舍装饰方面就已逐渐突破了律法的限制,到嘉靖、万历年间一些地区更是奢靡成风,如崇祯《吴县志》中记载苏州百姓:“其俗多奢少俭,商贾并湊,精饭馔,鲜衣服,丽栋宇,婚丧嫁娶,下至燕集,务以华缛相高,女工织作,雕镂塗漆,必殚精巧,信鬼神、好淫祀。”他们尤其是在对“物”的认知方面受王艮、李贽等人所提出“百姓日用即道”的影响,无数精美的手工艺品已不仅仅限于士大夫阶层的鉴赏品玩,而是遍布于民间城乡,市井坊间出现了模仿文人风雅的收藏热潮,清初学者姚廷遴在《历年记》中回忆明末收藏风气之重时曾言“至如极小之户、极贫之弄,住房一间者,必有金漆桌椅、名画古炉、花瓶茶具,而铺设整齐”,可见漆制的家具与各类器皿已经伴随着私有财富的增长成为了市民的购买对象,甚至某种程度上形成了一定的消费趣味,即便是家中并不富裕者也是视其为房内陈设中的必备项目而不得不进行添置。明代世情小说非常写实地还原了市民阶层对物质的追求,其中以发端之作《金瓶梅词话》最真最奇,书中借宋写明的同时就曾多次以西门庆一家的视角来窥探当时漆器的流行与昂贵,如第十五回中写正月十五,西门庆的妻妾们前往李瓶儿家的狮子街去看灯会,“往东看,雕漆床,螺钿床,金碧交辉;向西瞧,羊皮灯,掠彩灯,锦绣夺眼。北一带都是古董玩器;南壁厢,尽皆书画瓶炉。”小说透过这些有钱人家妇人的眼看到了元宵节买卖的盛况,也突出了她们对华丽精美、价格不菲的雕漆、螺钿床的钟爱。冯梦龙的笔下经常涉及市民阶层的经济活动,如《醒世恒言》第三十五回《徐老仆义愤成家》中的老仆人阿寄,正是通过投资生漆积累财富,最后为主人家立下汗马功劳,侧面表现了明代长江中下游的漆树种植十分广泛、漆业发达,最直接的原因就是市民阶层的扩大导致生漆市场的需求呈井喷之势。从一系列的世情小说中可以窥见,文人们对器物的刻画不仅仅是现实生活的真实反映,往往也蕴含了以物观人、以常观变的哲学思想,以显示命运的脆弱与无常。崇祯《新刻绣像批评金瓶梅》第六十七回 西门庆书房赏雪嘉靖时期,官办作坊继续大量制作漆器,具有宫廷风格的漆器制作重新占据统治地位,漆器风格演变为崇尚纤巧华丽、繁缛细腻的新风格,出现了箱、柜、桌等新的漆器造型。明朝的文人士大夫阶层极为崇尚漆饰家具,甚至会参与到工匠的设计当中。明代继元代之后对于螺钿工艺的发展进入了繁荣时期,出现了厚螺钿与薄螺钿镶嵌并存的局面。清人吴允嘉所著的《天山冰语录》中记载了嘉靖朝首辅严嵩被抄家的情形,在其南昌、分宜、袁州的家中查获财产不计其数,其中螺钿彩漆大八部床五十二张、彩漆雕漆八步中床一百四十五张、描金穿藤雕花凉床一百三十张等,其余如素漆床、描金屏风、彩漆屏风、倭金屏风、螺钿屏风等一百多座,在记录严嵩腐败贪婪的同时,也让后人看到了当时髹漆家具所体现的工艺水准和财富价值。明代世情小说就往往通过铺陈人物生活场景的面貌,来刻画普通人对这些本应属贵族使用且造价昂贵的髹漆家具的僭越与占有之心。《金瓶梅词话》第四十五回中白皇亲家拿了一座三尺阔、五尺高的螺钿描金大理石屏风和一对朱红彩漆、雕刻云头的两架铜锣铜鼓来找西门庆典当三十两银子,帮闲应伯爵撺掇说光这件螺钿大理石屏风卖五十两都不足为过,惹得西门庆附庸风雅的心蠢蠢欲动,煞有介事地把它安在大厅正面,左右看视。潘金莲刚入府时西门庆给她买的上灶丫头秋菊才花了六两银子,而后因眼馋李瓶儿房内那张螺钿厂厅床,央求西门庆给她买张一样的,却足足花了六十两银子,文中描写这床“两边槅扇,都是螺钿攒造。安在床内,楼台殿阁,花草翎毛。里面三块梳背,都是松竹梅,岁寒三友”,其工艺之精美、价格之不菲皆令人瞠目。螺钿漆家具在明代文人眼中本身就兼具奢华与风雅的双重特质,文震亨的《长物志》中就认为榻几“有古断纹者,有元螺钿者,其制自然古雅”。李绿园所著《歧路灯》虽然成书于清,但所叙述的故事却是明嘉靖时所发生,小说中的世家乡宦的公子盛希侨,坐拥四五十万的家私,纨绔浮华又任侠仗义,他有八架雕漆围屏,二弟盛希瑗拿走了四架,因好友谭绍闻之子做满月酒手头紧乏,便慷慨拿出一件送来给宴会时唱戏用,唯独那件玳瑁雕漆的围屏舍不得,可见当时世人都以拥有一件精品的大型螺钿家具为傲,或屏或榻,它既是身份财富的象征,也是追求清高闲雅的意趣时不可或缺的一个道具。明代女子闺房的陈设中,漆家具也占据了一定的分量。明初李昌祺著《剪灯余话》卷三中叙述了贾云华还魂记的传奇故事,被明中后期许多小说集收录,如周清原的《西湖二集》第二十七卷《灑雪堂巧結良緣》中写魏鹏与贾云华相会于闺房,只见“室中安黑漆螺钿屏风床,红罗圈金杂彩绣帐。床左有一剔红矮几,几上盛绣鞋二双”,贾小姐出身官宦大户,是世情小说常见的才子佳人题材中的女主角,她房中的螺钿床、剔红几和铜丝梅花笼、二乔并肩图、笔砚文房具、妆奁梳掠具、花笺纸、玉镇纸等一道构成了风雅幽芳的闺房光景。文中的剔红即是雕漆的一类,明代漆器最为发达的、制作量最多的就是雕漆,在目前传世的成品中占了相当大的比例。螺钿与剔红从元末明初时便是士商阶级竞相追求的高档漆家具,曹昭在《格古要论》中曰:“螺钿器皿,出江西吉安府庐陵县”,“西塘杨汇有张成、杨茂剔红最得名”,表明江西庐陵和浙江嘉兴分别是螺钿和剔红的制作及销售中心,并在整个江南地区形成了成熟的消费市场,《格古要论》也曾记载“洪武初,抄没苏人沈万三家条凳、椅、桌 ,螺钿剔红最妙”,以沈万三为代表的江南巨富偏爱螺钿、剔红,在明中后期的世情小说中大量出现士绅富商钟爱此类漆家具也就不足为奇了。《清宫珍宝皕美图》中李瓶儿的螺钿床(清内府彩绘绢本)明宣德之后漆器开始从简练、朴实、大方的风格向纤巧细腻转变,各类雕漆的功能及造型打破早期单调的特点而有了明显变化,包括四方委角盒、八方形捧盒、梅瓶、笔筒、提匣、高足碗、长方匣、扁壶、棋子盒等寻常使用的器物。杭间先生在《中国工艺美学史》中也总结到:“明代陶瓷、漆器、染织、金属制品等从传统的工艺美术品类转到日用之器上来,注意功能的美以及设计匠思。”此时漆器在市民阶层中的使用范围不断扩大,其实用性和观赏性已完美地结合在一起。日常用度的漆器以饮食器皿为多见,如《金瓶梅词话》中多次出现的各类漆方盘,表明了明中期的委角漆方盘数量增多并开始流行,有的保持了明早期磨工圆润、藏锋清楚的特点,如第十五回中丽春院招待西门庆一伙饮茶时用的彩漆方盘,另外还有一些具有浓烈的时代和地域特征,如第三十五回中的云南玛瑙雕漆方盘,就是嘉靖时期云南雕漆典型的刀法不藏锋的风格,高濂在《燕闲清赏笺》中云:“云南人以此为业,奈用刀不善藏锋,又不磨熟棱角。”除此之外还有朱漆方盘、金漆朱红盘等,证明当时社会富商家中以及他们寻常出入的场所使用的托盘类器物基本都以漆盘为主,这些漆盘轻巧、华丽且雅致,商人们喜新尚奇的消费心态表露无遗。伴随各类方盘的还有小说中多次出现的茶钟,如孟玉楼家中的银镶雕漆茶钟、银杏叶茶匙,配蜜饯金橙子泡茶;李瓶儿家中的银匙雕漆茶钟,配果仁泡茶,以及西门庆招待夏提刑时所用的银镶竹丝茶钟、金杏叶茶匙,配木樨青豆泡茶。明代饮茶是冲泡法,茶器器型多样,其中茶钟同时还有着盛汤的功能,如第七十一回中盛了肉圆子馄饨鸡蛋头脑汤的金匙银镶雕漆茶钟。事实上由于制瓷业的高速发展,明代中后期更为通用的是瓷质茶钟,而小说中出现的却大多都是雕漆茶钟,表明作者对漆制茶具在古雅、奇巧方面的认同,除了饮食器皿以外,漆器也经常与人们的娱乐消遣挂钩。金木散人的《鼓掌绝尘》中月集篇第三十三回描写官妓王二请败家子张秀饮茶用的雕漆八角桶盘,她房中铺设齐整,观赏把玩之物也不少,其中有一漆盒,内放一串一百零八粒的金刚子,和一张王羲之兰亭摹帖、一幅美人图画、一副双陆棋、一炉唵叭龙涎一并供消闲遣闷之用,她漆奁中也装有牙骰子一副,用来行酒令助兴。《金瓶梅词话》第五十九回中郑爱香、郑爱月两人与西门庆玩耍的三十二扇象牙牌,就装在一个沉香雕漆匣内,这种牌既是博具,也可作占卜用,在小说中出现多次,是市民阶层用于赌博消遣的重要道具。从牌和漆匣的材质中可以看到沉香木与象牙都是昂贵的原材料,而雕漆更是给这套博具增加了工艺上的价值。在市井间流行的漆器还包括豢养宠物的笼子,如《喻世明言》二十六卷《沈小官一鸟害七命》中写一沈姓机户,其独子沈秀专好闲耍斗鸟,有一只战无不胜的画眉,便如性命一般爱惜,做一个金漆笼儿,配黄铜钩子,哥窑的水食罐儿,绿纱罩儿去养着,这沈家在海宁从事纺织绸缎生意,家里财物颇丰,因此连养鸟的笼子都用金漆髹饰。朱宝力先生在其研究中认为,明代文献中的金漆通常指的是单髹笼罩漆,而并非是皇家独享的通体罩金髹,这种笼罩漆是明清时期江南地区一些手工业坊主家中常用的涂料,它不仅可用于大漆家具的表层装饰,也经常被用来直接髹饰柴木家具和浅色硬木家具,其做法是将优质色浅的熟净漆精滤后兑入熟桐油,酌加藤黄,呈金红透明色,因此其价格比普通熟漆、广漆都要贵。此外,明末西周生著《醒世姻缘传》第七十一回中,童七用一个绝细的金漆竹笼盛着用三两银子买来的会讲话的八哥,还有第六回晁大舍在城隍庙集里花五十两银子买的那只大红长毛的肥胖狮子猫,也是关在金漆方笼里养着。可见这种单髹的笼罩漆除了用在桌椅方面外,也经常被用来制作圈养那些稀罕鸟兽的笼子,符合市民阶层在购买新奇活物时产生的追求高价值、高规格的消费心态。明代女子使用的梳妆匣也基本都用漆髹饰,《警世通言》中第三十二卷杜十娘怒沉百宝箱的故事高潮部分是女主人公对李甲的负心薄幸而万念俱灰,抱持装有许多金银珠宝的箱子一起沉入江中。这装有财物的箱子在原文中的称呼是“描金文具”,文具在明清之际多指装女性梳妆用具的装奁,在杜十娘的故事里是指内设有多层抽屉的梳妆漆匣。描金在《髹饰录》中被归为“描饰”之下,又称泥金画金,往往以山水、翎毛、花果、人物故事等为纹饰。在明清时期极为流行的这种便携式梳妆匣中,杜十娘的描金文具属于十分精美且贵重的一类,除多层结构错落有致的张力之外,还有金碧辉煌的视觉呈现,在小说中这个文具既是杜十娘决心脱离青楼、嫁与李甲的物质基础,同时又是她悲惨命运的线索。《醒世姻缘传》四十四回中描写狄家与薛家的婚事,狄家所给聘礼丰厚,薛教授为准备体面、门当户对的嫁妆,也叫匠人彩漆装奁,打造首饰,裁制衣裳,旋刮锡器作为陪嫁。《金瓶梅词话》第九十七话春梅给儿子娶葛员外的女儿,媒人薛嫂儿说员外家的床帐妆奁,描金箱厨都准备好了,只是没有陪嫁的丫头。可见明代的嫁娶之事,漆奁基本属于女方陪嫁的必备之物,只是按家中条件的不同,选择做胎的木头档次、漆料好坏,以及工艺水准的不同罢了。漆器在明代市民阶层中的流行不单纯是商品经济发达的市场反馈,同样也有文化碰撞、思想浪潮的因素,这一点在世情小说中体现得十分明显。文人们在创作时对“物”的叙事往往贯穿整个故事脉络,暗合世情小说中劝惩与醒世等一贯的主旨,也包含了创作者们个人情感的宣泄。首先是对于士商之间文化渗透的趋势表达讽刺不屑与无可奈何。自宋以来兴起的文房雅玩,到明代中后期时到达了顶峰,但这种本属于士大夫阶级燕闲清赏的文人趣味,却遭受到新兴的市民阶层的挑战,文人们或主动或被迫地参与到与大众文化的互动与碰撞当中。在明代世情小说中有不少关于以物来暗示这种矛盾与焦虑的情节,如《金瓶梅词话》第三十四回中通过应伯爵、韩道国的视角来看西门庆的书房“翡翠轩”的陈设:“上下放着六把云南玛瑙、漆减金钉藤丝甸矮矮东坡椅儿,两边挂四轴天青衢花绫裱白绫边名人的山水,一边一张螳螂蜻蜒脚,一封书大理石心璧画的帮桌儿,桌儿上安放古铜炉流金仙鹤……里面地平上安着一张大理石黑漆缕金凉床,挂着青纱帐幔。两边彩漆描金书厨,盛的都是送礼的书帕、尺头,几席文具,书籍堆满。绿纱窗下,安放一只黑漆琴桌,独独放着一张螺钿交椅。”文中书房内有不少髹漆家具,包括东坡椅、书橱、凉床、琴桌以及交椅,无一不是工艺繁复、时尚值钱的物件,例如彩漆描金的书橱,在《髹饰录》中归于斒斓的门类,是在光素的漆地上,用各种色漆画出花纹,再以金描出花纹的筋脉及轮廓,使花纹光彩夺目;缕金凉床即是戗金工艺,按《髹饰录》里记载的技法是在朱色或黑色漆地上,用针或刀尖镂划出纤细的花纹,花纹之内打金胶,然后将金箔或银箔粘上去,成为金色或银色的花纹。范濂的《云间据目钞》一方面反映手工业、商业之繁荣,另一方面也痛斥地方官吏、乡绅的恶行劣迹,其中就包括了对胸无点墨、暴发户式的商人群体摆弄书房的嘲讽:“如皂快偶得居止,即整一小憩,以木板装铺,庭蓄盆鱼杂卉,内则细桌拂尘,号称‘书房’,竟不知皂快所读何书也!”以西门庆为代表的这类跟风仿学、虚伪无度的富人,就是小说作者创作出来的批判对象,西门庆的书房并非是真的满腹诗书的精神外延,而是充满了物欲与炫耀,他书房中的漆器也仅仅是繁复地堆砌,描金彩漆的书橱固然灿烂华丽,里面放的却都是人情往来的书柬拜帖和礼物账簿,那把螺钿交椅不该出现在书房之内,唯独那件黑漆琴桌算得上素雅,可偏偏主人不通音律,连把琴也懒得放置。其次是对于奢侈糜烂之风的批判和反思。漆器因自身材料、工艺导致的华丽与贵重,使其不得不和明末的奢靡风气产生了一定程度上的联系。东鲁石狂生著《醉醒石》第七回中描写了一个贪酷成性、唯利是图的吕缙绅,他的五个儿子受了他言传身教的恶劣影响,个个一事无成,不是家破就是人亡。其中第四个儿子癖好翻修房屋园林,奢侈至极,尤其在家具陈设方面非要装个风流文雅公子:“桌椅屏风,大小高低,各处成样。金漆黑漆,湘竹大理,各自成色。” 最后落得“园池亭树,已整齐了,只是箱笼日空了。古玩器物日增了,手底极干了”的窘迫下场。《隔帘花影》作为《金瓶梅》的续书仍然秉承了借宋言明的特点,以因果轮回写世事之沧桑,第十一回中纨绔子弟沈子金为皮员外说媒娶李师师的养女银瓶,到了府上未见佳人,先看陈设:“一个倭漆大理石椅儿、金镶的雕漆茶杯儿,一张八仙倭漆桌,一副螺钿彩漆手盒,内有二十四器随方就圆的定窑磁碟儿,俱是稀奇素果。”有明一代,日本舶来的漆器十分稀缺,《髹饰录》中明确提及:“诸夷倭制等者,以其不易得,为好古之士备玩赏耳,非为卖古董者之欺人贪价者作也。”因此华丽的倭漆在明代极受皇室与文人的喜爱,尤其在鉴赏活动中被文震亨等人认为兼具“古雅”与“奇品”的特点,但没有权势与财富的士大夫阶级也是难以搜罗到上等倭漆的。因此在小说作者丁耀亢的想象中,李师师闺中陈设的极致奢华,便是倭漆家具、螺钿器皿以及定窑食器的组合,同时也借这些精美工艺品来影射明末社会自上而下的一种贪婪奢靡之风。小说中李师师最后落得被籍没家产,做了老番兵之妾的悲惨下场,沈子金也被杖毙身亡,从人物结局可以看到作者既有对这些精美漆器的神往与赞叹,也有对这些“奇物”背后整个社会奢侈糜烂的忧虑与痛斥。明代手工业在规模上的扩展和城市商业的扩张,使得市民阶层迅速崛起,漆器的生产制作与消费需求都不断地增长,加上文人对器物审美活动的鉴赏指导,使得漆器的使用与收藏成为了一时之潮流。文人笔下的世情小说真实地还原了当时社会的经济与生活状况,漆器也在以物叙事的线索中穿插于故事的各个角落,它们或反映社会风气、或展现商业经济、或彰显人物身份、或暗喻人世兴衰。从小说中大致能得知明代流行于市民阶层中的漆器品类繁多,用途广泛,从工艺上来说既有奢侈华丽,也有清奇古雅,多种髹法的结合也成为了这一时期的特征,文人创作者们也借漆器的描写来阐述个人思想情感,暗藏了工艺文化与社会风气、商业活动以及个人命运之间的联系。[本文为2016年度江西省高校人文社科规划项目“明代士商文化视域下江西漆器的品鉴与经营研究”(项目编号:YS161015)的阶段成果]