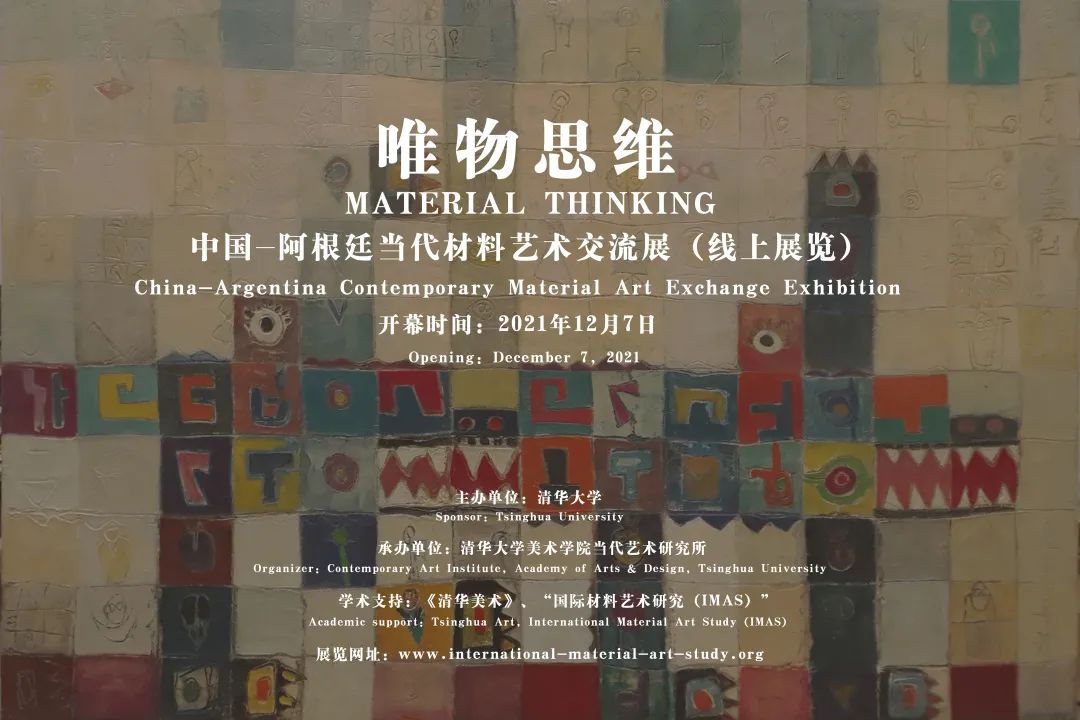

展讯 | “唯物思维”中国-阿根廷当代材料艺术交流展(线上展览)

来源: 中国工艺美术学会 时间:2021-12-06 浏览量:0

开幕时间

展览网址

www.international-material-art-study.org

主办单位

承办单位

学术支持

《清华美术》、“国际材料艺术研究(IMAS)”

策展团队

总 策 划

彭刚

学术主持

总策展人

张敢

展览助理

梁开

总策展人

展览顾问

Virginia D'Angelo

策展管理

视频统筹

Nicolás Scardamaglia

支持团队

翻译/设计/校对

王瀚生、孟彤、孙博闻、

Jovita Sakalauskaite、Monique Lehman

展览引言

后疫情时代,人们开始反思受疫情影响所产生或强化的一种线下与线上、真实与虚拟相结合的学习与认知、交流与连结、生存与思维方式,并由此引发了“元宇宙(Metaverse)”等概念的时兴。这个流行词汇的前缀-meta来自于“形而上学/元物理学”(metaphysics),意指在自然的产物或物质的世界之上/之后。在“元-meta”引发的概念欢呼和虚拟热潮的同时,我们也愈加感受到物质现实、身体存在、真实时空的基础价值和意义,愈加理解重新审视和探索物质世界及其在塑造社会和表达人类愿景中的重要作用,并希冀在浩瀚的宇宙探索中驶向真正的星辰大海。

愿“中国-阿根廷当代材料艺术交流展”搭载着两国艺术家材料艺术的理想和热爱促进两国之间的文化艺术交流,增进两国人民的理解与友谊,共同开启当代艺术的新视野。

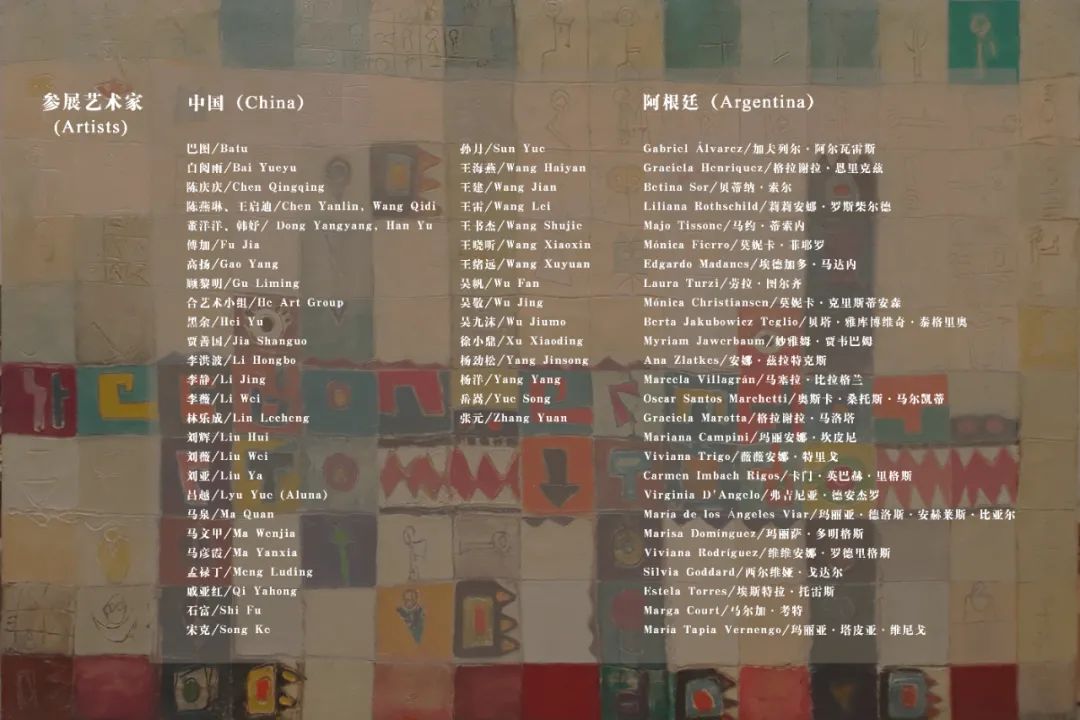

参展艺术家

部分参展作品欣赏

Gabriel Álvarez, 《鳄鱼求爱》, 沙子、塑料填充物、布面丙烯, 120 x 180 cm, 2014.

马泉, 《瓷沙编码》, 瓷泥、沙, 200×200×20cm, 2019.

Betina Sor, 《进化》, 纸、木材和油漆, 200 x 100 x 80cm, 2017/2019.

王建, 相非像系列——《子曰》、《相马》、《他山石》, 干燥剂、子母扣、钢筋等综合材料、声控感应灯光系统, 50×82×120cm、70×110×130cm、50×60×95cm, 2014-2018.

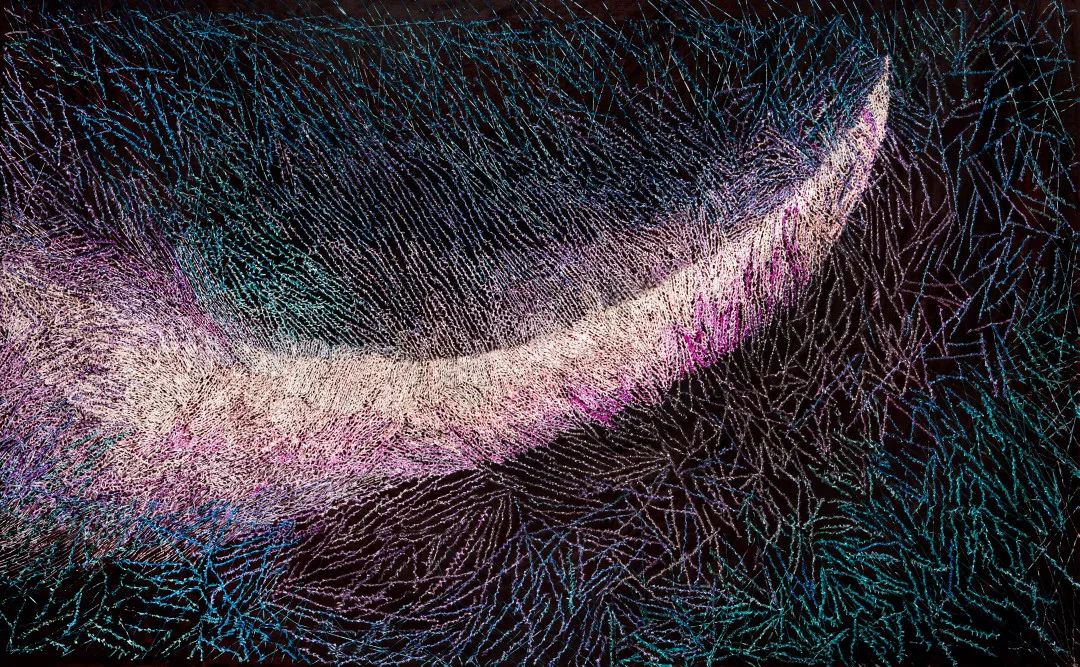

Majo Tissone, 《记忆》, 印刷油墨、清漆, 130×130 cm, 2020.

宋克, 《物语》, 泥土、沙石与矿物颜料, 200 X 120 cm, 2014.

Carmen Imbach Rigos, 《围绕着家庭空间的扭曲》, 植物纤维、合成纤维、流苏花边和金属, 45 x 300 x 350 cm, 2020-2021.

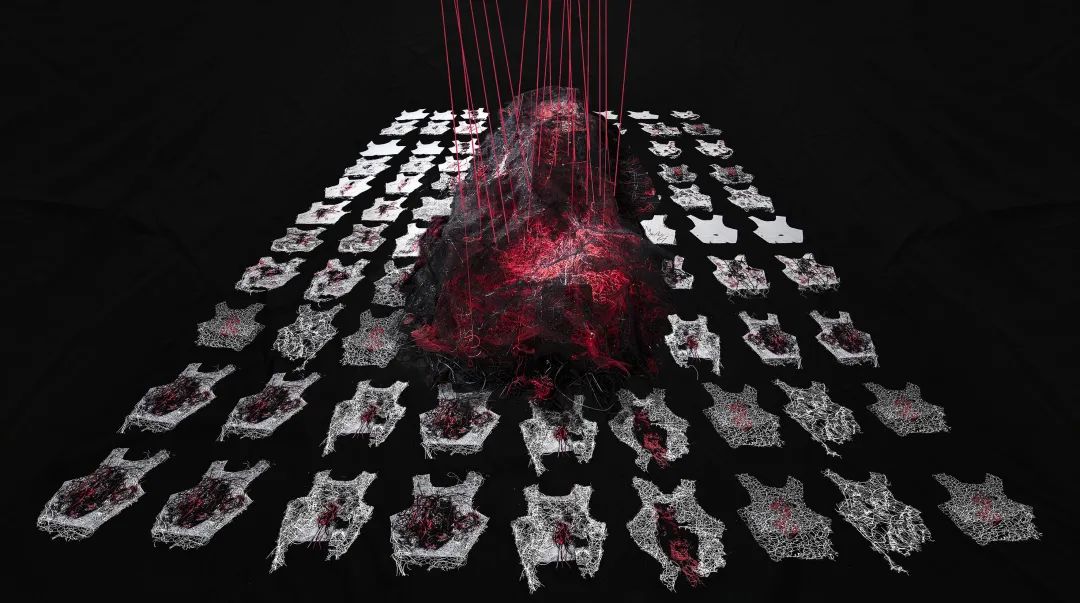

孟禄丁, 《朱砂·祭》, 矿物质颜色、动物皮毛、兽骨, 尺寸可变, 2021.

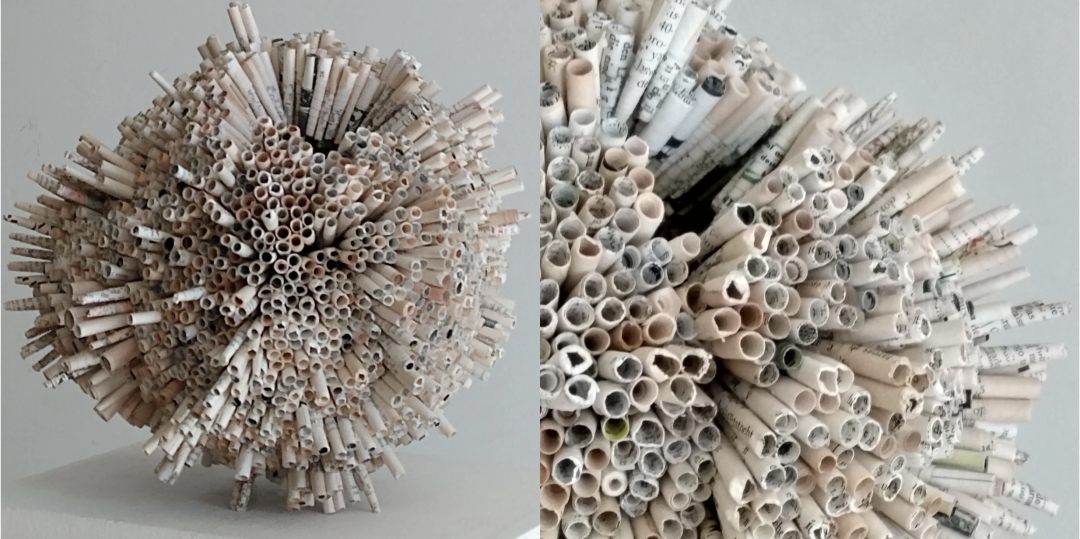

Mónica Fierro, 《合集57》, 二手书、乙烯基胶, 29 x 25 x 23 cm, 2020.

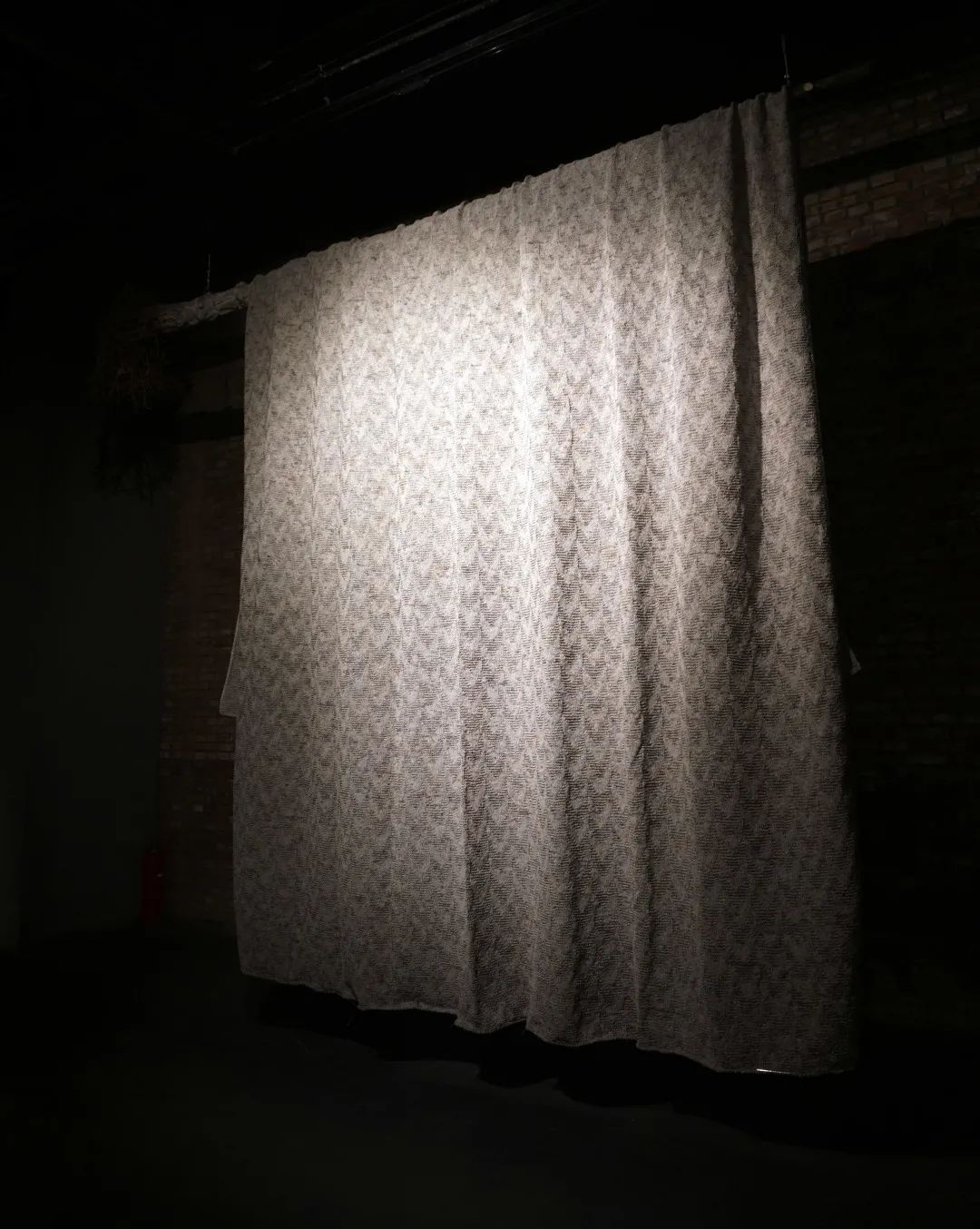

王雷, 《文锦中华2018》, 2018年全年《北京晚报》, 394X569cm, 2018-2019.

Edgardo Madanes, 《变形的相遇》, 柳条, 空间1- 150x500x500cm;空间2- 300x400x400cm, 2013.

林乐成、李广忠、赵嘉波, 《竹之光》, 竹、金属、LED, 800×400cm(2组), 2020.

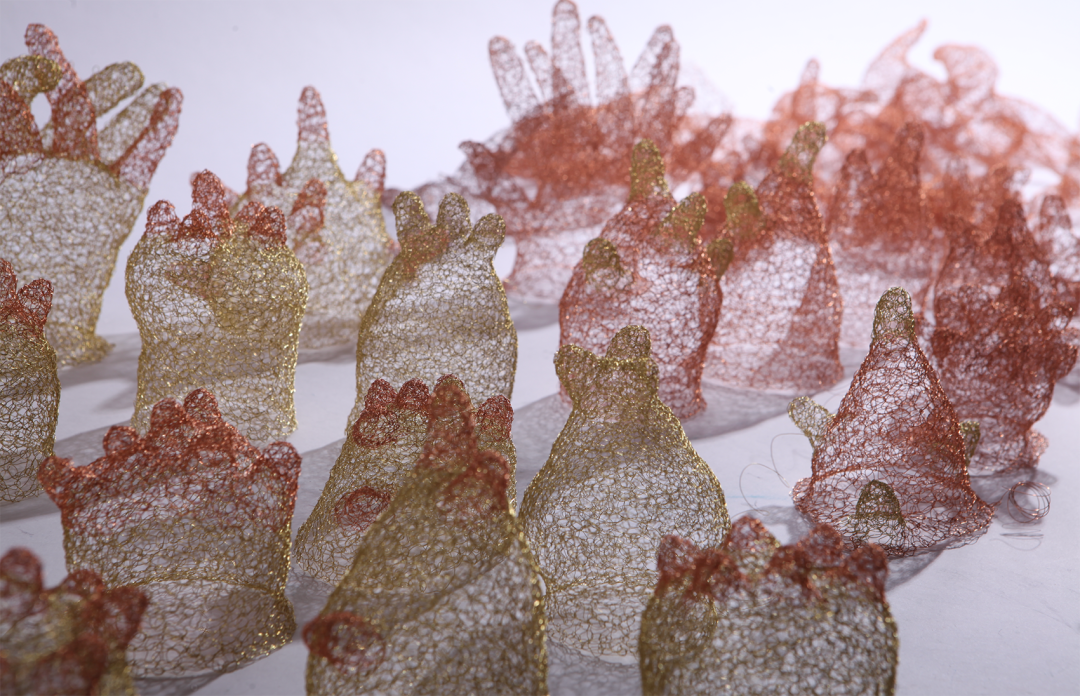

马彦霞, 《共生》, 金属丝, 尺寸可变, 2020.

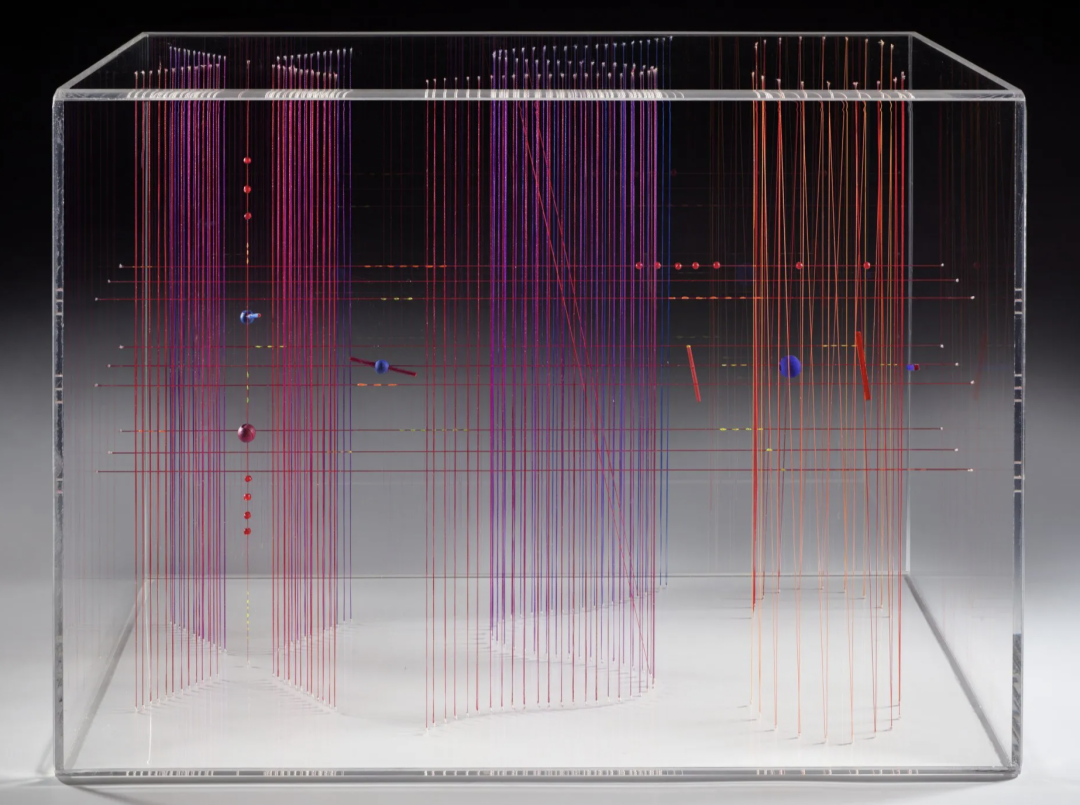

Berta Jakubowicz Teglio, 《诸如此类》, 尼龙、木材、珠子、颜料、亚克力, 35 x 25 x 50 cm, 2010-2011.

李薇, 《七彩星空》, 羊毛纱线, 60 × 600 cm × 100, 山东如意集团博物馆, 2018.

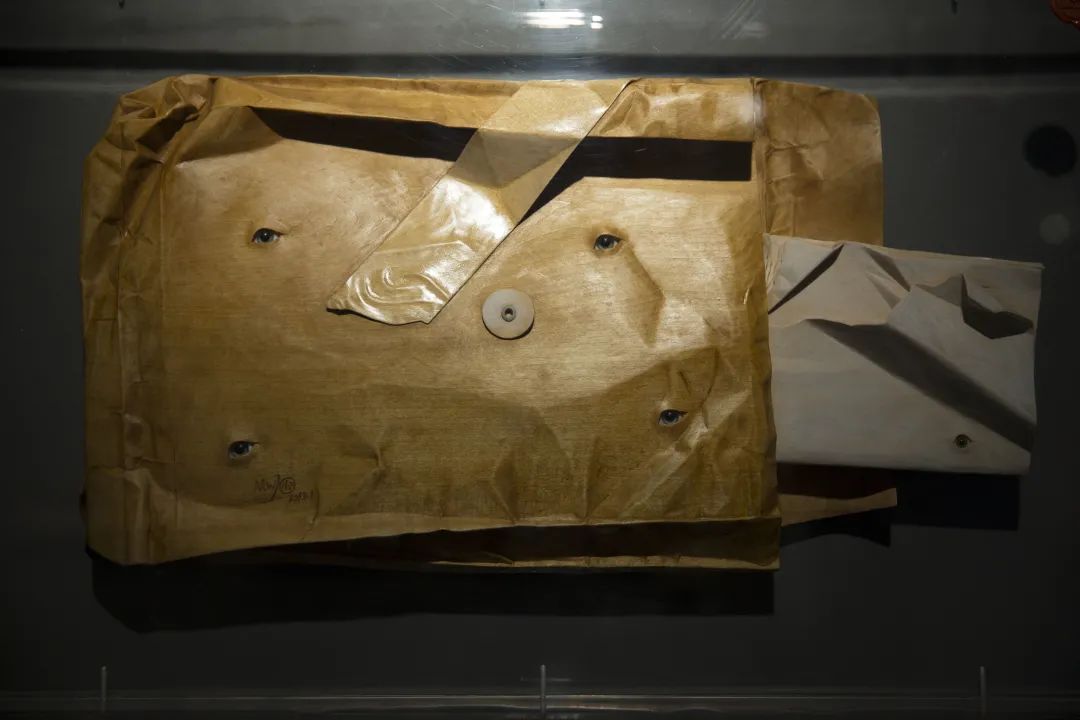

马文甲, 《集体意识的身份》, 木、玻璃, 50x35x8cm, 2018.

李洪波, 《花海》, 纸, 尺寸可变, 今日美术馆, 2020.

徐小鼎, 《吞吐万千—奋进洋山港》, 木板丙烯、亚克力, 180X180cm, 2021.

顾黎明, 《雪山红树图》(山水赋——仿张僧繇), 卡纸上色粉、墨、树脂胶等, 107×77cm×3, 2018.

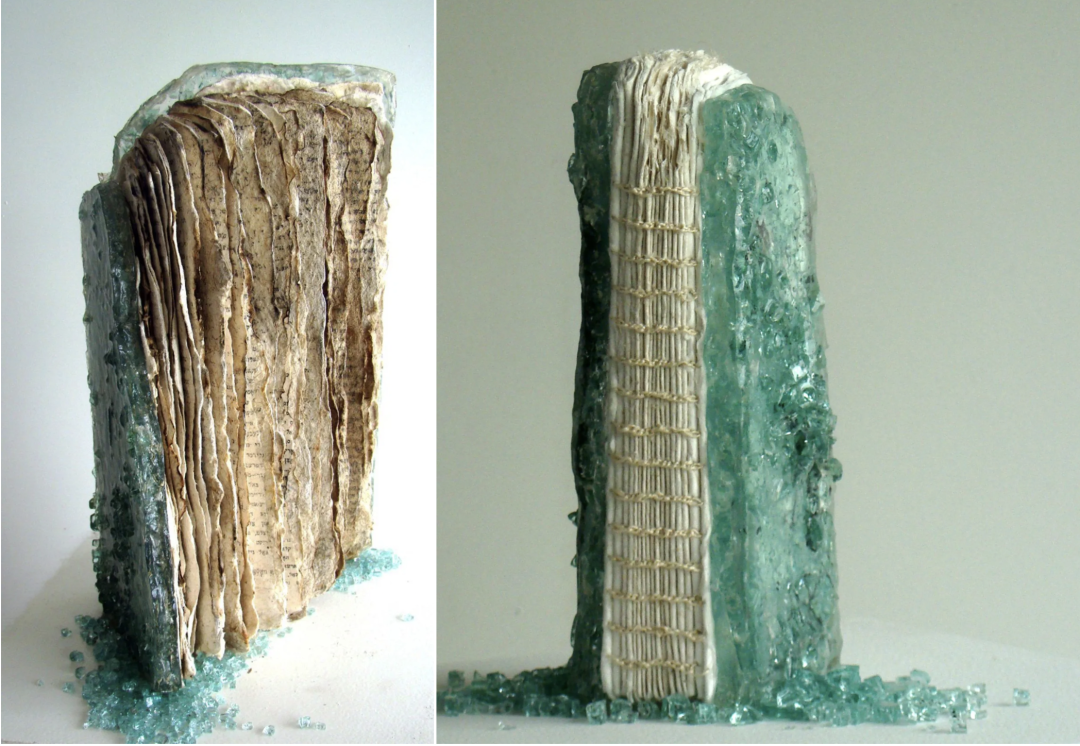

Myriam Jawerbaum, 《书V、书VII》, 新西兰麻、棉画纤维、街上捡到的车窗、聚酯树脂、装订线, 24x 24 x 12cm、19.5 x 10 x 7cm, 2016-2017.

王绪远, 《墨影》, 光、塑料、水、冰、陶瓷、宣纸等, 350 X350 X350cm, 2021.

吴敬, 《光的向往》, 玻璃丝线、布, 100 X 150 cm, 2020.

Liliana Rothschild, 《印加路网上的移民》, 有机纤维、油墨、线, 154 x 112 cm, 2020.

杨洋, 《静观·脉》, 绢、麻纸、植物·矿物·土质颜料、金银粉、蚕丝、麻, 725x220cm, 2021.

Marcela Villagrán, 《勿忘我 *》, 不同类型的织物、缝纫线、羊毛、树枝、多种有机材料, 装置, 2017.

孙月, 《时间轻语》, 白瓷、蒲公英, 300X100X100cm, 德国柏林Heilstätte Grabowsee, 2019.

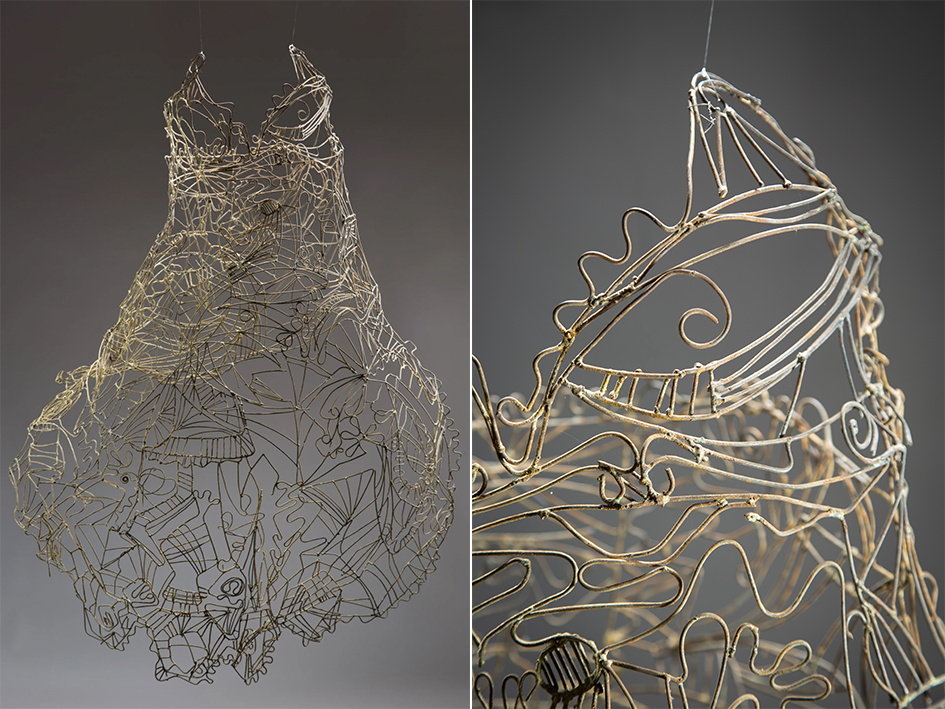

María Tapia Vernengo, 《待续无期》, 黑色退火金属线, 112 x 80 x 52 cm, 2006.

吕越, 《女红》, 丝绸、玫瑰花、玻璃钢, 尺寸可变, 2013-2021.

陈庆庆,《红袖花语》,自然纤维材料, 16.6X60cm, 2017

来源:清华大学美术学院