福建 | 杨树振:传承精髓 火土共舞 一心造物 不负厚土

来源: 中国工艺美术学会 时间:2021-12-11 浏览量:43

前言:

柴烧陶艺是中国重要的艺术形式,同时也是土火木相互交融,相互作用的艺术。柴烧作为一种传统的陶瓷烧制方法,起源于中国,具有浓厚的中国特色。随着人们生活节奏的加快,审美方式也随之发生了改变,开始寻找一种朴素的,回归自然的生活方式,而柴烧恰恰是一种心灵回归,返璞归真的艺术。今天,越来越多的人推崇和珍藏具有当代审美情趣的柴烧作品,不仅仅希望摆脱纷杂的都市生活,找到自己心中渴望的古朴与率真,更希望寻求东方文化的雅致生活。

闽东地区,自古文脉昌盛,书香馥郁,地灵人杰。这种人文氛围自然也影响到了出生于宁德的杨树振——一位致力于柴烧的陶艺家。

2005年,杨树振便与瓷都结缘,在德化陶瓷职业技术学院就读陶瓷艺术设计系。2008年毕业后,先后在福州厦门等地闯荡。在偶然的机会下,认识了一些来自台湾、日本的陶艺家,开始学习手拉坯制陶。2010年回到了德化,2011年成立了“土不土”工作室,自此开始把精力投入到他所热爱的柴烧陶艺当中。

传承精髓 火土共舞 一心造物 不负厚土

近年来,柴烧的流行成为了陶艺界的热门话题。不少收藏家改变了过去的审美观念,厌倦了标准化流水线的产品,而从柴烧这种原始粗犷的风味中体会到了一种更真实、更恒久的自然寄托。

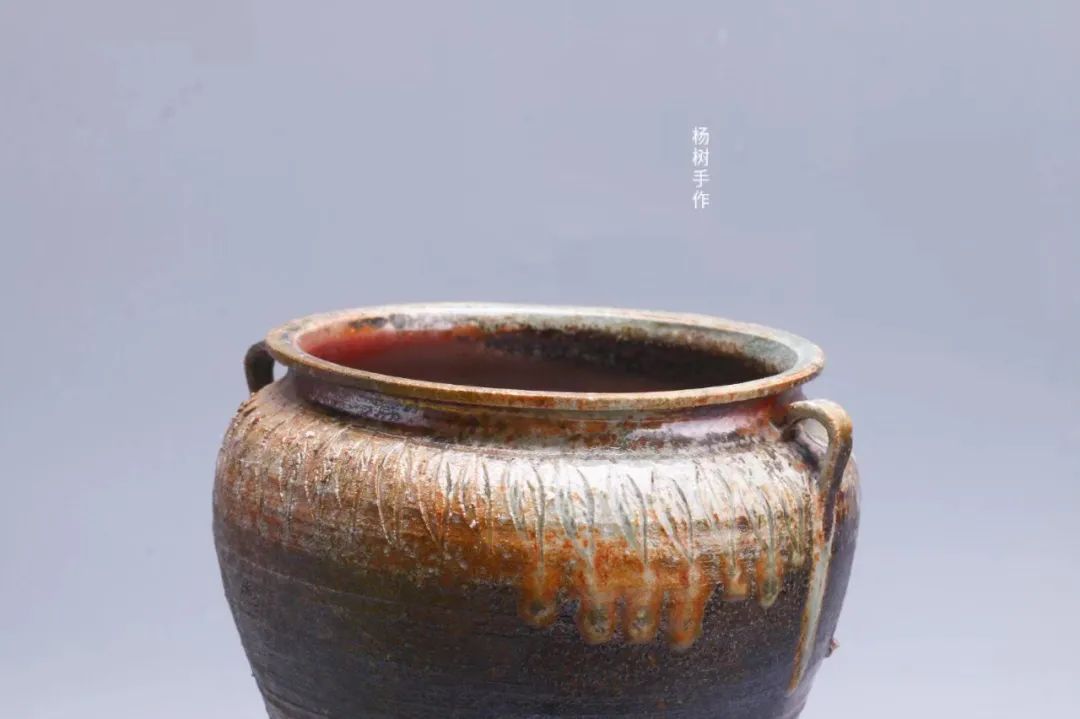

正所谓,“入窑一色,出窑万彩”,任意一个柴烧器物,都是独一无二的。柴烧在出窑那一刻,如天工造物般展现的自然魅力,令杨树振如痴如醉。

“做陶瓷,有一种可以期盼的心理,就像一年的春节假期一样,做个泥巴,捏出来,那种喜悦感,真的很幸福,有时候甚至忍不住想伸手进烧制的窑中把它抓出来。”杨树振向我们描述道。

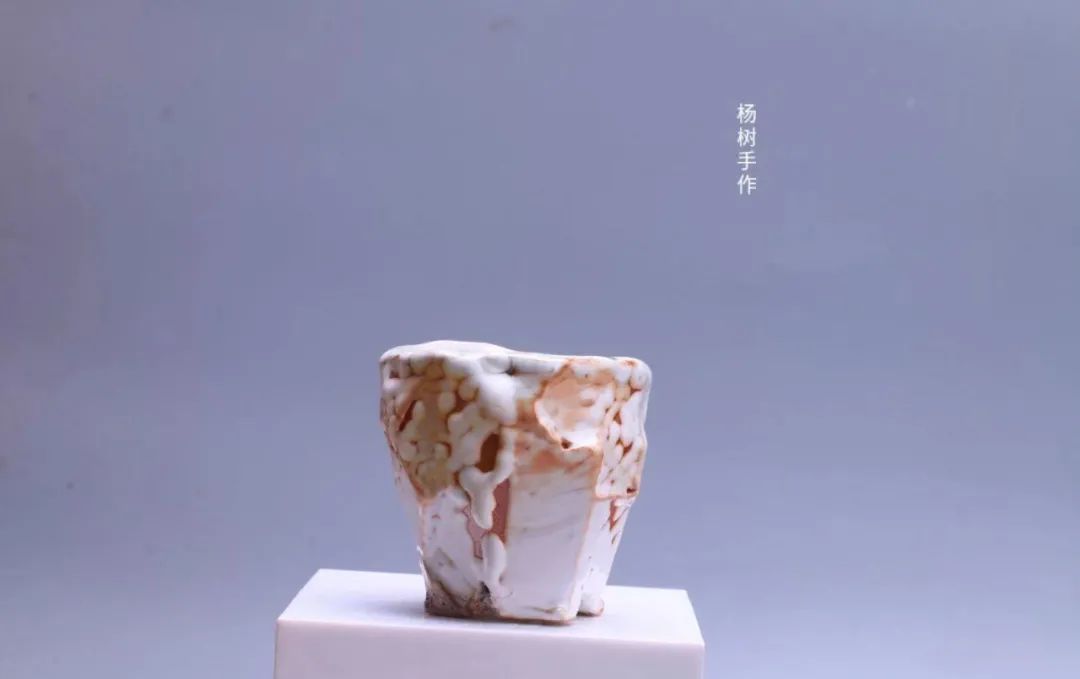

他认为,柴烧是包容性很强的东西,经过层层窑变后,精心烧制出来的东西会让自己感悟很深,自己赋予这些泥巴以各自不同的想法,给予他们以新的创造力,生命力。

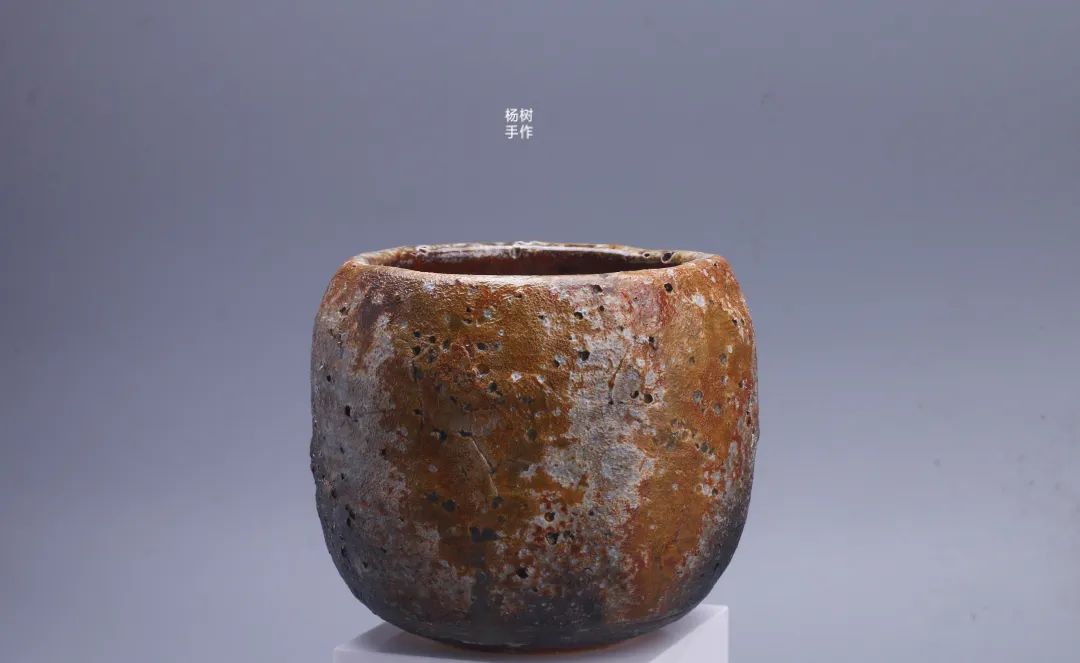

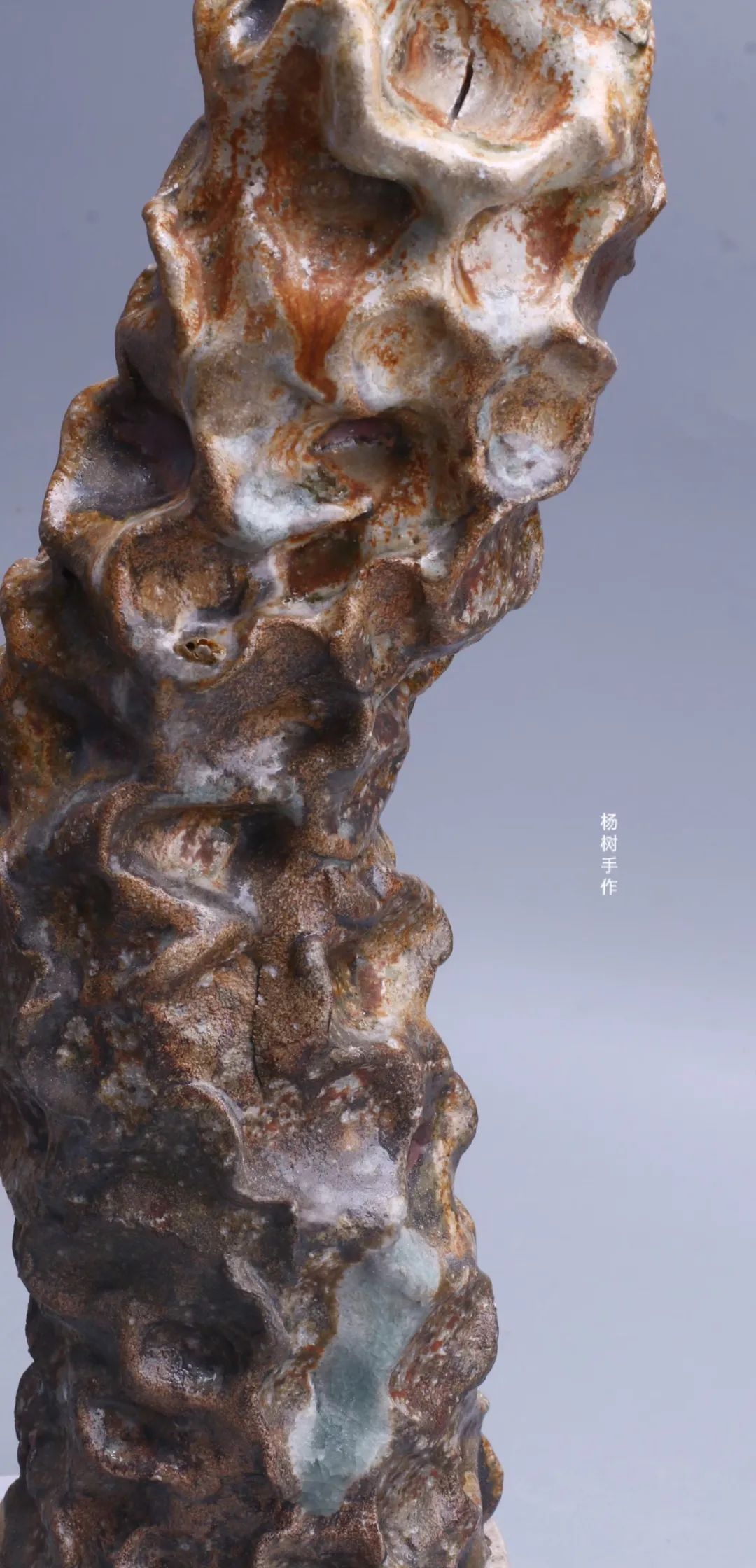

例如在作品《虫蛀》中,自然落灰形成了以黑、灰、黄、青色为主的釉面上遍布着不规则的“虫洞”,宛若被时间遗留在角落中腐朽侵蚀,却又顽强地保持着世间原有的姿态,令人感叹到时间无情的消逝。“所谓泥土的艺术,捕捉的是一种‘活’的感觉,它把容易消逝的感觉瞬间进行凝固,艺术创作并没有章法可循,它不过是一种真实、自然状态的,流露。”杨树振说。

杨树振在采访中特别谈到,柴烧内在的理念、精神远远重于外在的材质。

柴烧关键不在于材料,而是创作。要把它做出高附加值,融入故事性、文化元素等等,让产品的整体价值提升。这才是它的生命力所在,而不是因为泥土资源很贵,因此产品价值高。通过对质朴的泥土进行精雕细琢,注入文创元素,可以实现对资源的高效利用,对当下瓷土资源日渐稀少的德化来说,无疑是非常有意义的。

寄语柴烧年轻人 沉下心踏实干方能“出彩”

“痴书者工必精,痴艺者技必良”,专一与坚守,是在时代高速上升的气流中沉下心来的勇气。

心猿意马是年轻人跨过柴烧烧制难关的第一拦路虎。有的年轻人今天想要创业,明天又萌生了其他想法,目标混乱,无法坚持下来。

“对于徒弟来说,我会在前期跟他说,你要首先定好自己的一个预期目标,要先沉下心来学习,如果你心猿意马,那么就无法专心研究陶艺,”杨树振说,在日本陶瓷行业内有不成文的规定,一个新人至少要学三五年才能出师,如果时间不足,那么各方面都不够成熟,技艺积累就不过关,只有做好基本功,才能突破到一个新的高度。

杨树振提到,现在不少外地年轻人慕名而来到瓷谷仙境从事陶艺创作,这对瓷都未来的百花齐放是一个潜在的机遇,如果能够为这些年轻人提供一些安家优惠措施,那么更能对德化陶瓷产生有利的影响。

作者简介

杨树振,2008年毕业于德化陶瓷学院。全国陶瓷行业技术能手,福建省陶瓷艺术大师。作品《秋风》被中国闽台缘博物馆收藏,星云被福建省美术馆收藏,2020年泉州德化首届“瓷谷仙境”柴烧作品展金奖,2020荣获第三届福建省陶瓷艺术名人、艺术大师推荐学习活动(德化)现场陶瓷技能实操比赛(手拉坯成型组)第一名。2020年荣获福建省陶瓷行业职工技能大赛暨2020年中国技能大赛-福建预选赛(陶瓷产品设计)第一名。2020年【石牛山十大牛瓷】雅趣牛人奖。

部分作品展示

(声明:本公众号转载其他媒体内容,旨在传递更多信息及用于网络分享,不具有任何商业目的。如有版权异议及其他任何问题,请与我们联系,我们会尽快妥善处理。)