述职 | 传统手工艺再设计实验室2024年度回顾

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-01-26 浏览量:421

2024年5月,由中国工艺美术学会与北京师范大学未来设计学院携手共建中国工艺美术学会传统手工艺再设计实验室。其秉持“再设计”理念,提升传统手工艺创新水平,开启多元跨界合作新篇章。

传统手工艺再设计实验室作为中国工艺美术学会工作机构之一,致力于建设优秀传统手工艺的创新设计研究体系,构建专业的开放式科研、实践平台,将在多领域充分发挥自身优势:积极搭建沟通桥梁,组织传统手工艺创新设计作品参与国际展览与文化交流活动,向世界展示中华传统手工艺的时代魅力,促进不同文化间的交流互鉴;大力推动“大师进校园”活动,邀请行业内顶尖的手工艺大师走进校园,为莘莘学子传授精湛技艺、提升文化底蕴,培养新时代的传统手工艺传承与创新人才;实验室还致力于打造国家文化品牌,以高品质、富有创新性的传统手工艺作品为载体,彰显中华文化的深厚内涵与时代价值,提升我国在国际文化市场的竞争力与影响力。

实验室2024年工作总结

实验室2024年工作总结

一、构筑文化传承新空间

2024年10月,传统手工艺再设计实验室于北师大珠海校区启动实验室物理空间建设,以PBL项目形式推进,旨在构筑符合传统手工艺再设计特色的传承新空间,为师生教学、科研创造条件,助力传统手工艺传承创新,推动优秀传统文化融入现代生活。

实验室一层为未来东方美学生活场景体验空间,以“一叶千年”宋代点茶美学展示2.0茶桌设计与“君子如玉”系列家具为展示核心,展现传统与当代对话的创新思路。实验室二层为传统手工艺再设计研习工作坊,师生将在这里与设计专家及手工艺大师开展学术交流与共创,它将成为学院师生日常教学及科研场地。

传统手工艺再设计实验室物理空间位置

二、数字赋能文化传承

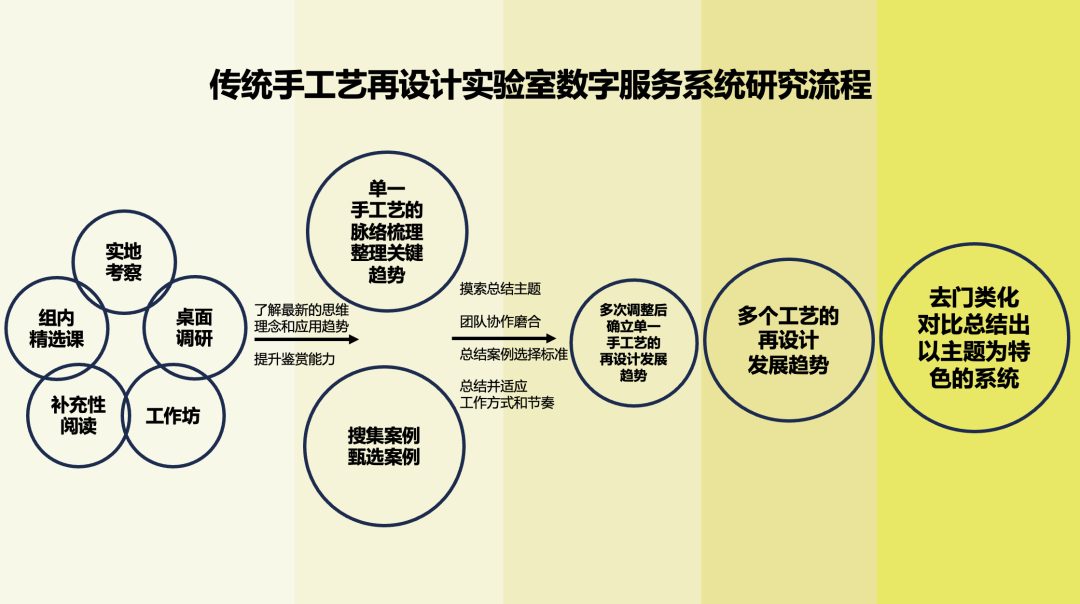

传统手工艺再设计实验室通过深入调研全球手工艺设计创新实践,探索中国传统手工艺在当代设计领域的创新路径,构建实验室数字服务系统,形成科学的创新传承体系与模式。

实验室数字服务系统着眼全球,结合国际前沿设计理念和时尚潮流趋势,聚焦于服装、服饰和家居软装三个领域,以翔实的创新应用案例库,为致力于推动工艺美术现代化发展的艺术家、设计师、教育工作者和学生提供数字化服务,推动传统手工艺的现代化转型,在新时代焕发出新活力,彰显实验室在数字时代传承发展手工艺的创新引领作用。

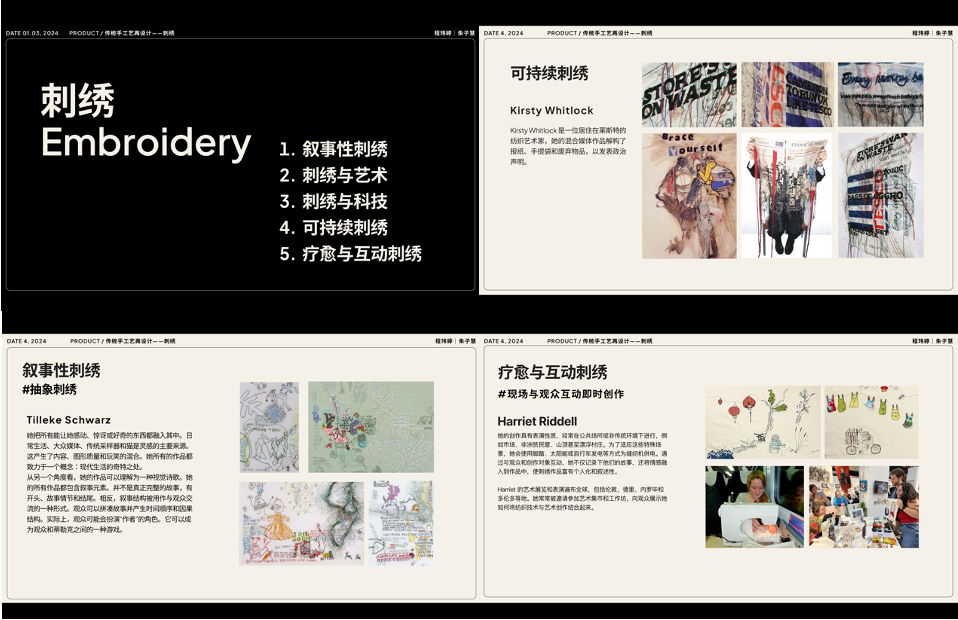

以“刺绣”为案例展示手工艺创新应用研究过程

三、学术研讨助力文化交流

传统手工艺再设计实验室积极参与琉璃文化论坛、“手工艺50人论坛”国际峰会等学术讲座与论坛活动的组织工作。在论坛中,专家、学者围绕新科技与非遗、设计时尚品牌等主题交流研讨,促进知识共享与思想交锋,为传统手工艺在新科技和时尚潮流下的传承创新凝聚智慧,提升实验室在行业学术交流中的影响力与引领地位。

2024琉璃文化论坛“新科技赋能非遗文化创新与发展”

作为元明清三代皇家官窑厂,金隅琉璃文化创意产业园关注传统技艺在新时代、新技术下的传承和发扬,推动琉璃文化的传承、发展与当代创新,促进新科技与非遗文化产业的交流。传统手工艺再设计实验室秘书长陈君倩参与本次论坛圆桌讨论,与文旅部科技教育司原司长孙若风、中国传媒大学文化产业管理学院教授卜希霆、北京清城睿现数字科技研究院院长贺艳、北京大学信息技术高等研究院文化数字资产研究室主任邓丽丽、蓝色光标元宇宙IP业务负责人郭晓喆就“虚实共生数字新文旅”的话题展开交流。

论坛现场

论坛现场

中国工艺美术学会“手工艺50人论坛”2024智库年会

本次年会围绕“设计、时尚、品牌、产业”,研究传统手工艺发展趋势,发掘传统手工艺表现形式,探寻传统手工艺传承路径,推动传统手工艺产业升级转型。通过打造引领时尚消费、创造全新价值、弘扬创新传承的国际型智库平台,实现将手工艺产业打造为时尚产业的目标。

北师大未来设计学院特聘教授Tony Brown在论坛“设计赋能、助推创新传承”中,以“文化遗产——传承过去同时迈向未来”为题作演讲。Tony Brown教授用丰富的案例展现了文化遗产作为历史上无数代人所塑造的社会智慧、传统和价值观,如何为当代的创新进步提供重要的见解和灵感。他认为,我们正在越来越多地重新定义什么是“智能”,机器人正在进化,正如工业革命所发生的那样,这次的组合非常不同,进入下一步的积极潜力是前所未有的。

四、多元工作坊促手工艺传承与发展

传统手工艺再设计实验室组织师生参与各类工作坊活动,如澳门非遗时尚工坊、石湾陶工作坊等。在这些活动中,师生与各领域专家共同探索非遗的时尚表达、当代发展及创新精髓。实验室通过系列实践活动,推动非遗技艺走进生活、走近青年,传承和弘扬中华优秀传统文化。

澳门“传承东方•时尚脉搏”非遗时尚工坊

由文化和旅游部恭王府博物馆指导的“传承东方·时尚脉搏”非遗时尚系列活动在澳门美高梅维天阁举行。传统手工艺再设计实验室受邀派出12位师生,与其他60位来自粤港澳大湾区各大院校的师生一同参加了“非遗的时尚表达及产业化发展”论坛交流以及三场别出心裁的非遗实践工作坊,共同探讨如何从中华优秀传统文化中汲取当代设计理念与灵感,并将其转化为市场认可的潮流需求,从而推动非遗技艺走入生活、走向青年人群。『菊城陶屋』非遗石湾陶工作坊

作为非物质文化遗产传承基地,菊城陶屋由广东省首届传统建筑名匠、古建筑陶塑瓦脊制作技艺代表性传承人何湛泉大师于1983年一手创办。传统手工艺再设计实验室组织师生在“菊城陶屋”二代主理人何大智老师的现场指导下,学习石湾陶艺术的发展历史,体验手工上釉,共同探讨“入古出新、取神遗貌”的创新精髓。

五、PBL项目驱动人才培养与创新实践

传统手工艺再设计实验室借助多个PBL项目,在服饰、家具等领域开展创新设计,在实践过程中培养创新人才,提升教育工作者形象,为行业发展注入新生力量,履行实验室人才培养的使命。

PBL项目一传统手工艺数字资源采集与数字文创设计

该PBL项目组对贵州省黔东南麻江县河坝村绕家地区开展绕家服饰非遗技艺的实地田野调查、传承人访谈和服饰实物样本的拍摄,进行传统手工艺枫香染非遗纹样的数字化采集和数字化提取,并以数字技术还原了绕家女性在不同场合的穿着形态,开展基于数字纹样的时尚创新作品的设计与开发,并在此基础上研发针对基础教育的非遗科普设计产品。

PBL项目二“一叶千年”宋代点茶美学展示茶桌2.0设计

该PBL项目组以一片小小的茶叶向世界展示“一花一世界,一叶一菩提”的东方世界观,用当代设计手法展现充满意境的中国茶室。项目的互动包括宋代四雅的趣味性交互、宋茶的七汤点茶交互以及宋代茶百戏的交互,通过数字互动的方式让观者了解宋代四雅的背景文化和内容。

项目效果图

PBL项目三“君子如玉”系列家具设计

宋代美学是中国传统美学的重要组成部分,本项目旨在将宋代的简约、雅致、自然等美学理念融入现代家具设计中,使家具成为东方情感的载体,让人们在日常使用过程中感受到文化传承的魅力,从而探讨东方哲思生活方式。

项目资料展示

PBL项目四新时代教师服装系统设计

在新时代背景下,教师群体的职业形象建设逐渐受到关注,但目前国内尚未建立系统化的教师服装设计体系,尤其在礼仪场合和日常教学场景中,缺乏与教师职业精神和校园文化相匹配的着装规范。“东方诗韵”PBL项目以构建教师着装系统为核心,通过东方美学与现代设计的结合,致力于提升教育工作者的职业形象与文化自信。

项目资料展示

PBL项目五新时代教师配饰系统设计

该PBL项目组深入调研SHE'S茜子品牌的品牌发展、各项高级定制工艺,学习不同技术与造型创意的结合方法,从品牌的标志性蝴蝶符号中,提炼出与女教师个人成长、教育理想等相关的美学表达形式,并通过结合时尚设计潮流趋势,设计符合相关应用场景的女教师胸针,并根据赠礼场景需要设计符合预期仪式感的礼盒包装与展览展示陈列。

项目资料展示

六、文创成果展实验室风采

传统手工艺再设计实验室充分挖掘传统文化精髓,开展创新设计与研发,目前已推出皇家脊兽香薰礼盒、春晚吉祥物“巳升升”冰箱贴等一系列文创产品。实验室通过创新设计推动文化与产业融合,助力文化传播,以成果彰显自身在文创领域的研发实力与文化担当,为传统文化的传承与发展开辟新路径。

与金隅·琉璃合作推出“皇家脊兽香薰礼盒”

该产品设计灵感源自守护中国古代宫殿之脊的屋脊兽,通过龙凤的造型和寓意,映射出其尊贵与祥瑞,并结合象征福佑与昌盛的如意云纹,传递出对美好生活的向往。产品的主色采用黑白两色,不仅在视觉上形成强烈对比,还象征着阴阳调和、天地合一的古老哲理。木质香调,具有沉稳、层次丰富和古典优雅的特质。

与总台文创合作推出“巳升升”冰箱贴礼盒

中央广播电视总台2025春晚吉祥物“巳升升”从中华传统文化中汲取设计灵感,整体造型参考甲骨文中的“巳”字,憨态可掬又富有古意。头部的蝙蝠在中国传统文化中被视为福气的象征,寓意着“福从头起”,尾巴点缀寿字盘长结则代表着长寿和如意,象征着“尾随如意”。身体青绿色为主调,象征着春意盎然、蓬勃生机,配色取自鹦哥绿、品绿、吐绶蓝、青金石、荷花白、柑黄、龙膏烛等中国传统色彩。

传统手工艺再设计实验室自成立以来,积极响应《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《关于推动工艺美术行业传承创新发展的指导意见》《中国传统工艺振兴计划》等一系列政策号召,深度融合新数字技术、时代美学及人文价值,为传统手工艺的现代化转型注入源源不断的强劲动力。

展望未来,实验室将紧紧抓住政策机遇,充分发挥自身的资源优势与创新能力,持续开拓进取、勇于创新。在数字化技术、3D打印技术等前沿领域,实验室将持续深化传统手工艺与现代科技融合,开拓全新设计方法与生产模式,助力产业升级;在校地、校企合作方面不断拓展,与国际科研机构和企业紧密携手,推动传统手工艺走向世界舞台;通过开展多层次继续教育课程与大师高研班,促进学术交流,为行业培育优秀人才,为建设社会主义文化强国贡献坚实力量。

责任编辑:张书鹏

文章来源:北京师范大学未来设计学院

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会