观点 | 胡昌民:东西方雕刻比较美学

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-07-26 浏览量:218

“比较美学”是一个跨文化,跨物质、跨语言,跨时空的学术话题,根据我五十多年在中国和加拿大,学习研究东西方玉牙雕两个尖端項目,从跨界美学视角,谈谈我对比較美学相关话题的认知。

一. 东方古典仙女艺术美学思想

以中国为代表的东方传统美学思想,受民族文化、宗教信仰、儒家哲学深刻影响,渊源流长。在遥远的洪荒年代,先人艰辛地与大自然搏斗,领受风雨水火威力,体验太阳主宰世间万物生机,天地昼夜轮替,寒暑四季更迭。这些维系宇宙生生不息,万物生命旺盛不衰的自然力量,有着神圣难测的自然“元气 和 精气”。先人相信:天、地、日、月、山、川、草、木等万物,风、雨、雷、电,等现象,都是天地灵魂,自然神灵。

在古老文化繁星闪烁的神话故事和寓语传说中,先人源于对神秘強大自然力量的敬畏与崇拜,以朴素的主观臆想和古典浪漫主义表现手法,演绎岀丰富多彩的仙界人物和意境,这种虛幻艺术形象,不仅是祭拜神灵和精神追求的符号,而且从中深刻反映了华夏民族一脉相承的文化脉络、审美传统、美学思想。

“天人合一” 中国古代哲学核心思想,蕴含着“天意天道的伦理规范” ,被诠释为自然万物同源一体,人与天地同气相求,天人一物,天人相应,内外一理。人和自然原本是有机不可分,天人合德,多元共存,和谐并生关系。

中国传统仙女雕刻是从“天人合一” 古代哲学思想派生而来的一种民族艺术形式,运用“抽象虚拟、夸张变形”手法,表现梦幻中臆想的仙界人物,这些反映了先人处于远古时候,不能理解自然力量和驾驭现实生活时,以仙女人格化人性化形象的艺术呈现,寄托着追求“超越物质世界、超越自然神明力量的朴素愿望。

仙女艺术中“形象美、形体美、意境美”是仙女造像基本元素;运用“散点透视、虚实写意”方法,表现远近关系,咫尺之间产生千里之遥感觉。采用“线形、线面融合”技法,细腻刻画人物形态,配以与神话语境相一致的美妙仙境,生动展现超凡脱俗的古典仙女造型,从中体现人对神灵的敬畏,对自然的崇拜,对美好理想的表达。仙女艺术给人清新的视觉美感,创造了东方古典艺术超乎象外的表现形式,丰富了具有民族特点的美学思想。

《仙女散花》牙雕。双仙女婀娜多姿,悠悠曼舞,衣裙翩扬,风带舒卷,随着飘动的祥云,将百花香露满天撒放,落英滨纷,四处飘香。寓意“採得奇花非自赏,愿将芳香留人间”。舒展的人物造型,飘逸灵动身肢,流云似水线形,整体布局疏密有致,气韵生动出神入化,天界意境格外安祥。

这种富于古典美学思想的仙女艺术,内含民族文化底蕴,从一种虚拟幻景视角,抽象理想境界,表现“人与自然和谐相处,人间与天界祥和交融”的非物质性存在,通过仙女形态、体量感和空间关系,凭借飘逸的绸带和祥云,烘托仙女轻捷优美身姿,营造漫天飞舞的真实效果。借景抒情,表达渴望,令人在观赏和心灵交流之间,仿佛身临其境在这从没见过的未知世界,领略到一种似真非真,既陌生又熟悉的感觉,情不自禁地产生心旷神怡的审美感动,体验到一种“天人合一”的纯凈境界。

仙女雕刻作品所表达的形象内容,来源于真实生活,依据人在时空变幻中丰富生动的运动状态,采用浪漫主义想象,似真实且夸张手法表现虛拟的仙女形象,有些变形美化的形态看似不合常情,如俏丽的头颈胸、纤巧的身肢、过长的风带和裳袂,然而,这些艺术处理却能假中传真地表现仙女主题,为塑造神话化仙女形象作必要的造型铺垫。

仙女雕刻中“动势平衡”是这表现艺术的其中一个特征,“线形的柔性美”当融入“运动与平衡”元素,这种视觉上借助动荡而流逝的“运动规律”,诱发人们审美情趣随着富于动感线形起伏,将审美情感逐渐推向高潮和顶点,无论是平驰斜趋,横飞倒遊或是仰升俯降,犹如大海波涛和音乐旋律,跌宕起伏,澎湃激昂,产生感人的艺术效果。它既体现了运动和平衡的自然规律,也反映了东方美学思想和线形艺术在造型方式中生动展现。

《太阳神》牙雕。作品以赞美万物之魂“太阳”为主题,雕件以人物圆雕作主体,加入象牙镂空雕技巧手法。太阳女神张开双臂,深情仰望象征光明温暧的太阳。造型静中求动,缓缓腾飞气势犹如燃烧火焰冉冉上升。群鸟簇拥祥云,火苗烘托浓缩的太阳,镂空雕太阳球内赤裸夸夫正奋力追逐循环往复的九个太阳。人景组合,特艺嫁接,形象化地营造了奇妙的幻象境界。

《仙子访月》牙雕。一对脱世仙子随着展翅凤凰,遨翔九霄,飞向月宫,祥云飞渡,风带飘逸,美妙幻景宛若披上善与美的轻纱,天女神性与人性的融合,立体画面张力,一片寰宇生平景象,给人如梦如醉遐想。

中国文化宝库中有着极其丰富的神话故事、民间传说和古典文学,民族传统象牙雕刻以其丰富的艺术想象力和造型艺术创造方法,再现这些神话故事中的美丽形象和仙界意境,这不仅展现了古人用虚拟艺术,深情表达对美好理想的热情追求和向往,以独特形式和精湛艺术呈现了民族传统之美,东方古典之美,用可视形象生动阐释“人与自然、人与神灵、物我两忘、和谐相处”的世界观。

中国古典艺术根据本民族文化传统,独特美学思想,创造了丰富多彩的神话形象和仙境,这些沁入人们心灵的神话艺术,超越现实生活,从抽象视角憧憬和谐的理想世界,蕴涵着“人与自然和谐,人间与天堂融合,有情大千世界,多元共生的诗意棲居地”。这些美好幻境,反映了天地本源与人类之间精神联系,更反映了老天对人性的终极关怀。民族古典神话艺术充满着天人和谐,赞美神人和谐,其中更深层次折射出;生命是沉重的,人的生存也是诗性的存在。人与天体和谐、敬畏自然力量,这是人类恒古不变的美好愿望。

二. 北美玉雕中蕴涵的美学元素

人与自然,多元一体,这是美学实践的核心话题。大千世界,万物融合,这是阐释美学内容的关链因素。

在北美语境中“人与自然和谐”,“动物与自然融合”,被西方社会认为是人文价值观和自然价值观的具体呈现。加拿大宽广辽阔的自然环境,大刀阔斧般雄山大水景观,特别是西方人揣怀着对大自然的敬畏之情,崇尚自然和回归自然情怀,对于野生动物返朴归真原生态有着特别偏爱,并且把喜爱野生动物艺术看作是他们自然观的其中一部分,将野生动物一些精神和行为视作勇敢力量的象征、自由放飞的向往、爱心温情的寄托。

这些正是玉雕创作中需要追求的美好立意,自然本色。北美玉雕不限于从艺术形式中寻找愉悦,更注重于运用艺术力量,挖掘野生动物玉雕中蕴涵的美学元素,用形象深层次地反映其中富有的文化价值和自然价值。

观念形态源于真实生活,人与自然和谐,野生动物与自然融合,现实生活中反映自然界多元共生,天人合一的真实片段,包含着丰富的美学元素,面对这些贯穿于西方人自然主义观念的创作素材,让艺术家感到很奇妙,很震撼,心胸豁然开朗,接踵而来灵感,久索心头的感悟产生裂变,发酵己久的创作构想自然而然找到突破口。这是大自然力量在唤醒艺术家以艺术的方式,去展现那种雄浑大气,符合北美人精神品格的野生动物形象。

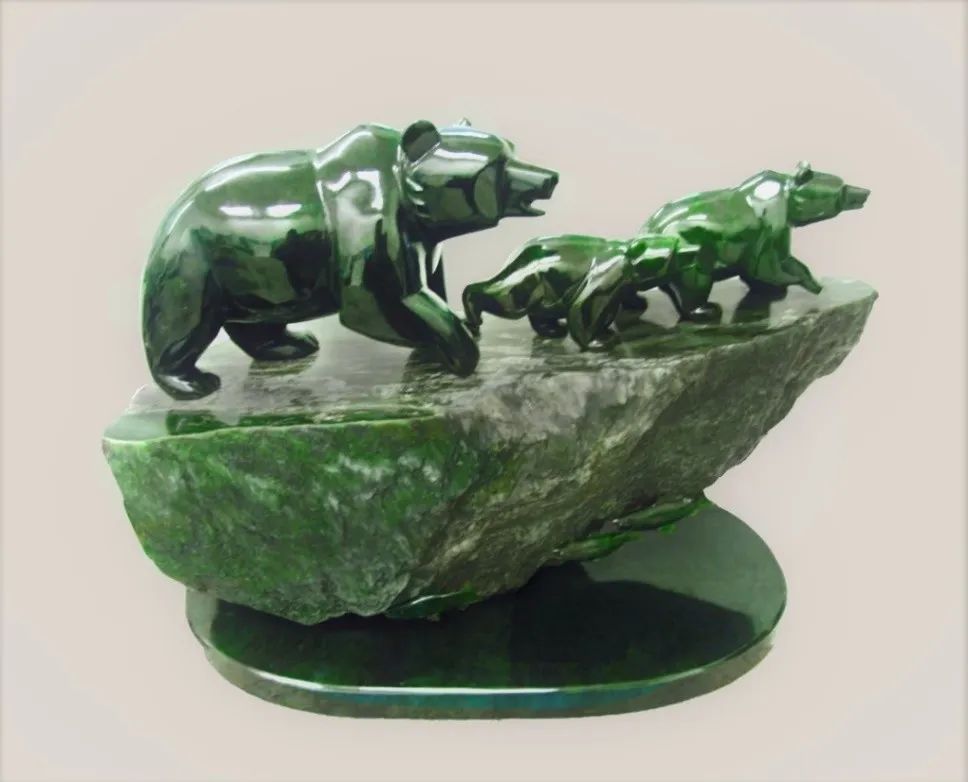

《母熊和仔熊》母熊和仔熊迎着晨曦,漫步在深山丛林,步履沉稳,悠闲自在。森林中纵有突来的凶险,飞来的横祸,母熊无惧无畏,它有机灵的斗志,它有与生俱来的爆发力。此刻,母熊用警觉的眼光环顾四方,她以天性的母爱呵护着仔熊。而与之鲜明对照的,小熊欢快雀跃,天真烂漫,它们根本不知“天有多高,地有多厚”和周围潜在的危机。从野生动物原生状态和天然属性的直观体验中,引人思索与联想。

艺术是再现真实生活的一面镜子,从唯物主义观念观察野生动物世界,从鲜活的存在现象去感悟自然万物价值。北美野生动物玉雕,用定格在典型瞬间的可视形象,再现和还原野生动物与大自然“多元共存,和谐相处”真实状态,既捕捉野生动物逼真形象和形态,表现动物的天然属性与气质,更注重于从中揭示精神层面内容,这不仅让雕刻更加帖近反映自然,而且让人从野生动物外在表象,去深入感受内在丰富美学含量的蕴涵,解读表象背后的深层意义。

北美野生动物玉雕,从大自然不同视角,通过雕刻行为艺术,表现特定主题内容,特定动物形象、神态、动态,这种在时空变化中的片段状态,看似凝固的瞬间,其实这其中蕴含的主题立意,生命运动的信息量是多方面的,让人从野生动物的行为瞬间状态中,联想它前序后延的联系,特别是发现野生动物生命运动的内在张力。

《和谐共生》加碧玉雕蔷薇辉石木化石座。 鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。白头鹰正视前方,坚定沉着,在梦幻般广阔蓝天壮丽翱翔。雄鹰俨然一副王者风范,群鸟呼朋引伴,三文鱼形影相随,它们仿佛对未来充满憧憬和希望。作品不仅展现自然生物多元共生和谐相处原生美态,更呕歌生命自强不息顽强精神。

挖掘野生动物精神层面包含的美学元素,这是追求野生动物玉雕行为艺术的重要课题。从可视的形态中揭示野生动物内在本质;原生美态、天然本性、纯朴气质、精神特征,从中闪烁的美学元素,这些正是艺术创作的“金质颗粒和分子”,这种从“静中有动”的时间维度中,寻求多重美学元素组合,正是美学思想融入行为艺术的意义所在。

北美玉雕用生动的艺术形象,再现野生动物原生状态,不单纯追求表面形式的展现,更注重于揭示野生动物本质特性中,人与自然之间能够产生共鸣的精神内容。这些从艺术形式中反映的立意内容,不但体现了人与自然是一体的,人与自然相互依存,彼此形成和谐共生的紧密关系,通过形象化艺术呈现野生动物身上焕发的特质气息,揭示人与自然之间的精神联系,传递对自然力量的崇拜,更表达其中的美学观念和精神感染力,成为超越自然种族边界,启迪人心灵魂的精神正能量。

“具象与抽象”手法是表现野生动物形态和神态的一种有效方法,北美玉雕抓住特定野生动物主要特征,用流畅线形、团块形体和简洁造型,鲜明醒目,精练扼要地显示具有鲜明特征的野生动物原形,摒弃多余修饰,化繁为简,突出自然原生美态,这种简洁的表现手法不仅强化了艺术作品的视觉冲击力,还让作品中饱含美学意义的形象让人产生直观的美感和感染力。

“动态与静态”的艺术呈现是表达野生动物形态神态多方位的维度之一,艺术家依据创作主题,特定野生动物习性特征,选择适合的动态或静态瞬间片段,有的表现安祥宁静状态,有的展示生机勃勃一面。雕刻中选取的活态瞬间可以多视角多侧面的,如雄鹰展翅、猛虎扑食,表现出充满生命激情和活力的动感状态。也有如岸边潜鸟眺望天空、枝头猛禽傲视群芳,表现出静中有动的张力。这种玉雕行为艺术,有动有静状态,所产生的不同美学观感,使雕刻作品不仅停留在形式美上面,还折射了生命节奏与运动规律。

野生动物玉雕是小型造型艺术,作为一种物质存在,通过形体、体量感和空间关系,给人清晰的物质性观感。它的物质实体与空间互动,以“团块形雕塑感的刚性美”、具象兼抽象手法表现对象,用“交点透视、结构比例、精准刻画”来展现物象关系,其中,蕴涵着西方造型艺术特征的美学思想,这也是体现北美玉雕审美感知的另一要素。

三. 东西方美学思想的互鉴融合

“天人合一、物我两忘”的美学境界,在东西方传统艺术中有着丰富多彩的范例可寻,纵观欧州古典宗教题材绘画雕塑,那种靜穆神秘,敬畏天主的艺术。再看中国传统仙女牙雕艺术,借景抒情,寄托向往。如果从审美哲学高度,对东西方在“人与自然”、“人与神灵”的比较美学来观察,两者之间虽然审美观念有别,表达方式不同,呈现形式各异,但彼此都有不谋而合之处。

始创于二千多年前的欧洲文明,以“建筑、雕刻、绘画”三为一体构建的欧洲古典艺术,大气恢宏,雍荣华贵。其中徳国的哥德式,十八世纪法国巴罗克式,英国维多亚式欧洲古典建筑给人印象尤为深刻;庄重华丽、宽广对称、石柱花窗、圆盘尖顶、石雕与装饰穿插,远看有整体建筑形态,近看有雕像精致刻画。

罗马的梵蒂冈彼德保大教堂穹顶壁画,通过写实细腻和透视技法,描绘人间连接天堂,现实生活向往理想境界,庄严肃穆,沉静神圣。这里每件雕刻的主题内容都是讲述圣经中故事,让人从石雕人物和绘画描述中,心怀敬意的去解读和思考圣经的内涵深意。

米兰大教堂,它的建筑造型如同天鹅展开羽翼,每一根尖塔都像是向天祷告,虔诚在石中低语,整座教堂由乳白色大理石构成,哥特式飞扶壁,窗花与塔尖如羽毛层叠,从广场中心看去,整个米兰大教堂,繁复得令人敬畏,又呈现出安静而永恆地守望。

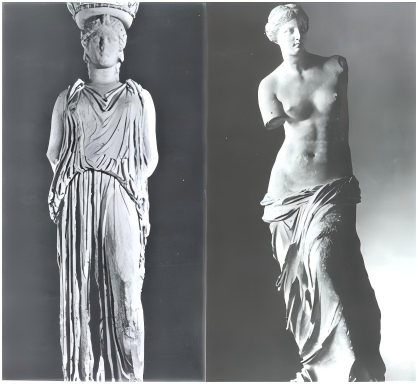

欧洲古典艺术中,令人印象最为深刻的当属大理石雕刻:纯粹手工雕凿,透视比例、结构肌理、衣纹质感、表情刻划都细腻写实,入木三分。其中古希腊的维纳斯、胜利女神,罗马米开朗基罗的大卫石雕,都具有鲜明的时代特征。

维纳斯,古希腊约公元前三世纪作品,这尊石雕以神话中的女神故事为题材,表现了优雅人像,上身裸体,下身衣摺中仍然展现人体关节体形,虽然双臂缺失,但仍完美展现主体人物富于节奏感的曲线美。

胜利女神,古希腊神话中象征胜利的女神,萨莫色雷斯作品,白色大理石纯洁无瑕,这尊雕像是石雕精致表达和精神内核的化身。主人公展翼飞翔,步履轻盈,却又坚定有力。胜利女神以一种象征性姿态,充分展现了力量和荣耀的形象化呈现。

中世纪的文艺复兴深刻影响了整个欧洲文明,这些代表宗教文化特征和欧式传统古典建筑,展现了符合那个时代的文化特征,人文追求,民族风俗、美学思想和审美观念,特别是古典艺术中折射的美学思想,充满了信徒对神圣天主的虔诚和敬畏,它们宛如一部部凝固历史的长卷,彰显着各自无与伦比的独特魅力。其中都深刻反映了用艺术在诠释着“天人合一、人神合一、物我两忘”的美学思想。

近代北美原住民用鹰和熊作为题材,夸张变形雕成的木柱图腾,雄鹰比喻自由与勇敢,魁熊表示无畏和力量,这些静穆的造型语言,古朴而神秘,表达了北美人敬畏自然崇拜神明,生灵对理想的热情追求。这些图腾象征着自然力量中阐发的“天人合一”美学思想,反映了人与自然相互依存关系,体现了人与自然的心灵沟通。

漫长岁月的演变,伴随着时代观念变迁,鹰和熊这一艺术形态,在东西方文化从形式到内容都发生了变化,它更多的注入了当代人的价值观,融合了东西方文化的精神内涵,已然成为当代不同民族普遍接受的民间化、多元化通俗艺术。

从东西方文化中鹰和熊内涵的惊人相似可见,古今中外“天人合一”美学思想相近的价值取向,相似的审美观念,往往会在同理之处不谋而合,其实这不是历史巧合,而是共通的美学思想在文脉链接和时空延续的必然,其中赋予的精神内涵和象征意义,有其人类思维方式中相似的文化交汇点,有着不同族裔共通的“普世价值观”。

中国古代“天人合一”哲学思想认为,自然与人和谐融合,流通贯彻原无间隔。北美当代流行的自然主义倾象,崇敬自然,帖近自然,并推崇人与自然多元共生,和睦相处,并且同样认为这是不以人们意志为转移的天体规律。其实,东西方对于宇宙自然观的不同解读,如若深究根源,其中的核心元素都有着殊途同归的内涵。

美学认知来自于艺术家对于事物主观和客观的洞察和理解,从东方雕刻文化,到互鉴融合西方审美理念,只有对东西方艺术美学思想的深入认识,善于把两者之间优秀元素经过重组贯通,才能找到相互揉合的交汇点,找到有效的表现方法,创造出符合东西方多元文化广为接受的新颖艺术形式。

《归心似箭的三文鱼》北极玉雕刻。三文鱼在清澈海水中随着波潮起伏的水草游弋,它们的生命历程如同一个“环形”,小鱼稍微长大游入大海远征他方,从此开始“少小离家老大回”的生命旅程。一对情侣短暂相聚,依依不舍情感流露无遗,它们从海的远方启程,回流途中归心似箭,盼望着快快回到初长成的故乡。

《潜鸟欢聚》加拿大北极玉雕刻,潜鸟栖息在美加相望的东部五大湖,晨曦缭绕,潜鸟黑白斑斓羽毛与波光粼粼湖面交相辉映,合家欢聚,相亲相爱,其乐融融。

野生动物生命实质是在大自然环境下生存。玉雕艺术表现野生动物,不能仅仅停留在表面形式或视觉感知层面,更有意义的是透过玉雕的物质性、形体感、空间感等因素,通过行为艺术表现,从动物纯粹意识,原始天性,天然本能,反映它们在自然世界生存中的本来特征,揭示原生态的“刚强柔性、与生俱来爆发力、勇敢无畏、母爱善心” 等等,从野生动物原生态属性中,深度揭示观念形态,人文意涵,审美取向和美学价值。

北美野生动物玉雕运用行为艺术力量,借助玉雕质感艺术魅力,弘扬东方艺术“线形的柔性美”优势,融入西方艺术“团块形刚性美”长项,充分发挥东西方富有美学意义的造型方法,挖掘和传播东西方审美的文化价值,追求从野生动物题材中,创作为社会赋能的玉雕艺术作品,让“真善美”美学思想深入心灵,提升人精神境界,超然世俗,净化灵魂。

结语

用开阔视野,从古今东西方不同雕刻和文化脉络的内涵外延,循着东西方比较美学视角,通过对于彼此美学因素的比对分析、梳捋东西方不同民族审美传统、审美取向,这有助于我们去了解其中的美学思维方式和自觉意识,深度探索和解读东西方美学的不同个性和共性。

胡昌民Charles C M Hu,加籍华人。北美野生动物玉雕家,追求东西方造型方法融汇贯通,把中国雕刻最核心的线形和装饰元素,融入西方团块形造型方法中。作品概括洗练、化繁为简、内藏骨子、动势平衡,具象与抽象并蓄、精致与简约合璧、清晰主体出现在粗旷背景上,展现了鲜明的加拿大特色和个人风格。

责任编辑:张书鹏

文章来源:上海宝玉石行业协会

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会