三、难以量产与标准化的工艺

福州漆器在分工生产方面,经历过几次演变。晚清民国时期的福州漆器作坊中,“人员主要是由业主(或称私营老板)、技工以及学徒组成。业主是资产拥有者,有些业主也掌握技术并参与生产,比如沈绍安镐记、恂记、兰记的老板;技工是业主所聘请的技术人员;学徒在生产过程中做的多数是杂活,这样的人员构成是与当时家庭作坊的生产模式相适应的”[5]。到了20 世纪50 年代漆器的国营厂建立之后,“漆器厂的运作流程大概是这样的:在主管部门的指示下,计划科做好年度的生产计划后交给设计科,设计科设计好产品之后把设计资料交给生产科,生产科就把生产的任务下达给各个生产车间、各班组,并监督其生产过程”[6]。而生产车间内会再对生产流程进行细分。据福州脱胎漆器行业协会会长陈天灨所说,这种分工模式导致现在能够完整掌握生产流程的工匠颇为罕见,大都是精于某一类或几类工艺。

本次调研所走访的几家企业的生产模式,既部分保留着作坊式的模式,又兼有国营厂时期分工合作的特点。现代企业在生产方面一般具有一定的规模,采用专业的设备进行生产,且标准化程度高。在管理方面则需要具备完善的管理体系,部门与层级分明,有一定的制度与流程管理。此前,有相关机构或研究者曾对福州漆器如何进行产业化提出过一些建议,但我们发现,目前这一领域由于其自身的一些特性,在其产业化发展过程中其实存在很多难以解决的问题。当然,这其中有些是需要得到改进的,而有些问题则并不是必须得到解决的。

由于漆器制作工艺的复杂性和非标准化,很多工艺流程往往依赖经验的积累和总结,难以脱离“人”的主观把控,因此,即便是规模较大的企业,也还保留着手工“作坊”的基因,对掌握技艺的工匠有较强的依赖。生产过程中可以用工业化的手段代替的流程也较少,仅限于大漆所附着的原始产品(如木质家具)的制作、表面打磨和图案的激光雕刻等,其他工艺流程则主要依靠手工来完成。同时,由于漆器的阴干时间与温湿度有很强的相关性,制作的时长也会因此而不同,所以在流程、时间的控制上存在一定的困难。

另外,漆器产品的工艺与技术水平会因制作者的水平而相去甚远。漆艺家陈杰就曾在采访中感慨行业中因低价而降低工艺水准的“劣币驱逐良币”现象。在调研过程中,我们也发现,不同的创作者在技术水平上确实存在很大的差距。作为企业管理者,如何对这种差异进行规避,保持作品技术水准的一致性,也是一种挑战。在陈杰的私人美术馆,我们看到一张他制作的使用了十余年的漆桌,触感温润,其工艺之精湛令人赞叹,但是这种品质的作品实属罕见。

制作宗教类造像的企业,一般针对特定的宗教场所制售产品,根据需求定制的情况更属常态,较少有对同款产品进行量产的情况。即便是润坊文化这样具有一定规模的企业,也因价格高、受众有限,同一款产品的数量并不会太多。同时,也因为这种工艺品的属性,其产品品类的丰富、工艺效果的多样、可定制的服务才是更为突出的优势。闽新漆器生产的日用食器等产品虽然单一产品的数量相对会较多,但是批量化的生产仍然仅限于特定的步骤,例如胎体的制作、表面打磨与激光雕刻。例如,调研时我们看到一批正在生产的漆盘,使用激光雕刻的方式将“福”字刻印在盘中央,几十秒钟就能完成一个“福”字的雕刻。(图9)这样的批量化生产提升了效率,降低了人工成本,也相应地使其产品具有了一定的价格优势。但如果产品表面需要进行特定的工艺处理,例如莳绘、蛋壳镶嵌、打磨、推光等,仍然需要掌握技能的工匠来逐一完成。(图10)

在工艺的具体效果方面,即便是使用同一种工艺的产品,效果也有一定的随机性。比如同样是犀皮漆,在制作过程中使用相同的材料层髹涂和研磨后,呈现出的花纹也不会完全一致。而且,这种并不一致的效果也是其作为手工工艺的表征,具有唯一性。图案类的表面装饰,即便整体上基本一致,在匠人实际的制作过程中,也会产生些许的细微差异。例如一套大漆的桌椅,几把椅子的表面工艺只需做到大致一样即可,没有必要要求完全一致,甚至有时同一种纹饰略有差异会更凸显工艺的特色和意趣。在工艺品的线上销售中,有时候会将同一款产品的单个在售商品逐一编号,以便消费者进行选择。在直播销售的场景中,商家也会逐一展示单个产品的具体工艺效果,以便消费者进行针对性的购买。如果产品的工艺效果完全一致,这种手工艺特性和唯一性反而会丧失,进而影响对消费者的吸引力。

在企业的管理方面,上述的三家企业在人员的层级方面都较为扁平,不会涉及太多的部门与层级。对于产品的管理与把控,基本上是由企业主直接管理员工或匠人。尤其是在产品的设计和工艺把控方面,企业主往往也担任着“艺术总监”或“设计总监”,以及工艺流程监管的角色。陈国勇和周润达都在采访中表达,产品设计创意的工作主要由自己承担,而且遇到较为特殊或者要求较高的工艺问题,基本也由他们来解决。

对于工业产品来说,符合相关的质量标准是必备的条件,也是保障其权益的重要依据。虽然手工艺品在这方面具有一定的特殊性,但是有一些应用广泛的品类如陶瓷制品或价值较高的鉴赏类工艺品也具有国家标准,对其原料要求、产品特性、生产过程、安全卫生和环保、鉴定等做出相应的要求。目前,与大漆制品相关的标准主要是针对其原料的国家标准《生漆》(GB/T 14703-2008)和针对其中可迁移元素的地方标准《生漆漆器中可迁移元素锑、钡、铅、铬的测定》(DB35/T 1974-2021)。另外,对于作为食用器具的漆器产品,可以依据相关的食品安全国家标准中食品接触用涂料及涂层等标准。对于作为工艺品的漆器,尚未查询到其他的相关标准。

由于流程的繁复和冗长,漆器制作过程中的很多环节都难以标准化,更多地需要依靠人为的经验判断。但是对于如何保障产品质量,进而保护消费者的合法权益,仍然存在一定的困难。比如,漆器产品如果在制作过程中基底处理不当,可能会产生起皮、掉落的现象,或者因环境影响导致木质胎体开裂等,但是这些情况只能防患于未然,难以通过有效的手段对产品的性能、可靠性和安全性等做出检测和甄别。面对这样的情况,往往仍然需要企业主凭借经验来做事前的预防,比如严格把控工艺流程,对可能开裂的木材进行预处理等。

而对于消费者来说,消费漆器工艺品可能就存在着一定的风险。如果不是上述这样具有一定的规模与口碑的企业,消费者在做出购买决策时,很难凭借客观的依据来判断产品的用料和质量。在福州调研时,我们就听到业界人士提及,现在有一些无良的商家用腰果漆来冒充大漆,用低廉的价格吸引消费者。“腰果漆属于天然树脂型油基漆, 以腰果壳液为主要原料, 与苯酚、甲醛等有机化合物经缩聚, 再与溶剂调制而成”。[7] 而且,因为加入了苯酚、甲醛等,气味重,对人体和环境都会造成影响。[8]但是对于缺少材料与工艺认知的大众来说,如何辨别出这种材料的差异是有难度的,只能通过商家的信誉度和买家评价等来进行规避。

据报道,2016 年,在市委、市政府和省科技厅的支持下,福州市已建成了漆器与生漆检验室、古漆器及漆艺应用研究实验室、恒温恒湿房、研发中心等,购买了一批检测和研发设备,具备了漆器和生漆检测的基本条件和研发条件。[9] 希望行业机构的健全未来能对漆器的检测和行业的规范等提供相应的支持。

脱胎造像在福州有深厚的传统,与其体量大但重量轻的特点有关。直到今天,脱胎造像具有一定市场,仍然离不开它在这方面的优势。据相关研究,佛教传入中国以后,也流行过“行佛”的宗教活动,即将佛像抬出寺庙之外。而以干漆夹纻制作的佛像即使体量较大,由于造型中空,用料特殊,成像兼顾轻巧而不易损坏,反而非常适用于当时这种习俗。“因此,在佛教兴盛的魏晋至隋唐则开始延续汉代脱胎夹纻技法用于大型佛像制作,脱胎夹纻佛像被车载人抬,用于礼佛巡行于市,场面热烈壮观,脱胎夹纻佛像被广泛应用而盛极一时。”[10]

据陈国勇介绍,相对于其他材质的造像,大漆的造像不仅方便运输,同时可以防止白蚁蛀蚀。很多寺庙坐落在山间,有时遇到窄路,木雕运输不方便时就需要分块运输。但是对于精神信仰者来说,这样的做法很难以接受。而大漆造像则因为轻便,可以在运输中保证其完整性。福州因临海的有利位置,“在明清时期就与外国贸易来往十分繁盛,周边信仰佛教的国家如印度、马来西亚、新加坡、日本等,都数次来福州定制佛教造像。为满足大量佛教任务漆器造像的需求,一些如观音、如来、达摩、罗汉等佛像成为传统出口产品,久产不衰”[11]。今天,这样的传统仍然延续着。当下,琢一的造像销往国内各个地区,以及日本、马来西亚、越南、泰国、英国、美国等二十余个国家和地区。据陈国勇介绍,佛事展是公司营销和接洽买家主要的渠道,同时,老客户的介绍也带来较多的订单。琢一的官方网站也对业务和创作优势有较为详尽的介绍。

对于大漆家具这样的产品,通过艺术展览、博览会、网络媒体等渠道宣传较为常见。随着自媒体的兴起和普及,对于这类平台的应用也渐成趋势。周润达颇具商业头脑,其作品频频参加展会、艺术展览,还常与企业、艺术家、设计师进行合作,扩大影响力。同时,企业一直在尝试通过社交媒体对自身企业与产品进行宣传,有专门的运营团队。润坊文化在抖音、小红书等平台都注册了账号,用视频的形式介绍大漆产品制作过程,讲解相关工艺常识,招揽定制业务,发布相关展览活动信息等。目前其抖音平台有5000 多个粉丝,发布了近500 条视频。2021 年,它入驻小红书,目前已有1200 余个粉丝。润坊文化在两个平台也都开设了店铺,销售一些小件产品,如壶承、茶盘、摆件等。闽新漆器的业务一方面与此前漆村积累的客户有关,另一方面,也与李长敏此前在日本的学习和交流有关。例如日本的NTT 公司连续17 年每个月都要从他手里拿走一批定制产品。[12] 另外,李长敏的儿子李锵2014 年回到父亲身边一同经营业务,由于在大学里学的专业与电商有关,他也给自家产品建起网店,以便拓展市场。除此以外,近年来兴起的直播形式也给福州的漆器行业带来了新的销售渠道,比如冬官大漆、七巷大漆等。虽然本次调研未曾走访这类公司,但我们也接触到通过与电商公司合作进行作品销售的漆器从业者。鉴于在线销售的特性,这类公司经营的产品多以价格相对低廉的饰品与茶具为主。

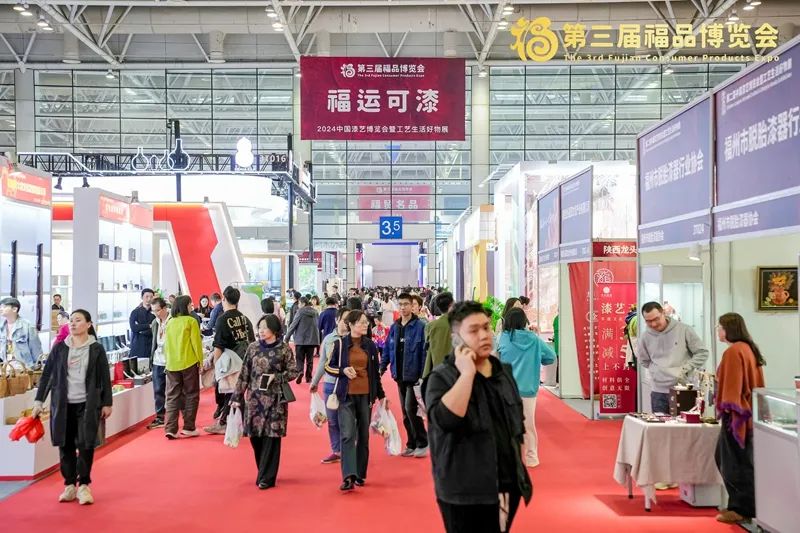

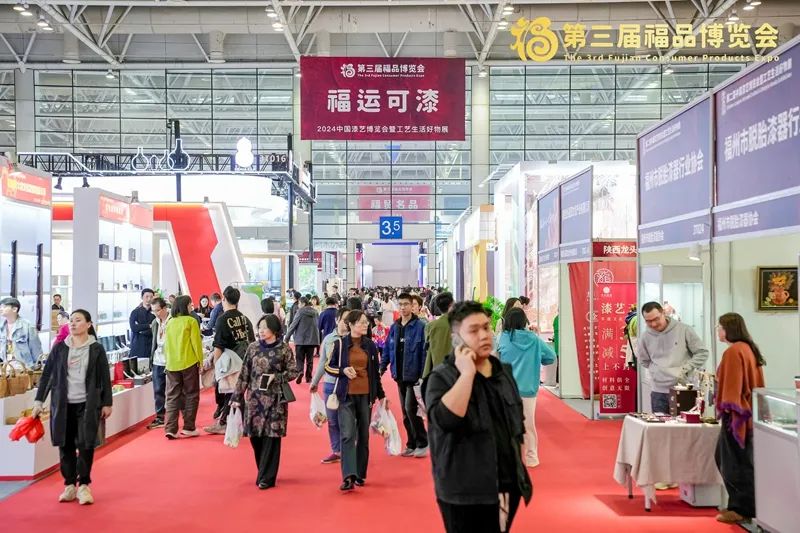

为了助力工艺美术产业的宣传和发展,福州市政府和相关企业也在积极地发挥作用。2024 年11 月29 日—12 月1 日的第三届福品博览会同期举办了“第二届中国漆艺博览会暨工艺生活好物展”及“福建工艺美术品展销活动”。活动“涵盖日用工艺品全产业链的各个环节,邀请全国日用工艺品上中下游相关企业参展,精准匹配需求行业板块及各领域的专业采购商,组织国内外专业观众及买家参观采购,打造高质量产销对接平台,进一步推进日用工艺品的产品创新、品牌推广、信息交流”[13]。此次博览会上,与漆相关的展区包括漆原料展区、漆艺术展区、漆生活展区和艺术院校展区等,不仅将成品漆器、漆艺作品进行展出,还涉及与漆相关的生漆材料、漆胎材料、雕刻、髹饰工具、漆商品包装等,试图拓展参展商的类别,协助打通上下游产业链,为业内各类商家更好地拓展渠道、匹配资源。(图11)

漆器因其工艺的繁复,投入成本高,市场回报周期很长,需要有大量长期的资本投入。因此在福州当地的漆器行业中,本文所呈现的企业并不占多数。曾经有其他领域的企业曾经试水做漆器产品,但几年之后就因投入过大而放弃了。在当地,依托于创作者的工作室数量其实最为可观。它们往往以一个或几个(如夫妻二人)创作者为核心,业务方向较为灵活,一般根据创作者的特长或喜好,兼顾市场需求进行创作与经营活动。根据政府部门2021 年的统计,“福州市从事脱胎漆器生产加工、销售的企业和个体户1000 多家,其中规上企业2 家,其余均为小微企业、家庭作坊和个人工作室。从业人员约10000 人”[14]。目前在福州有几个比较成规模的区域聚集着这样的创作者,其中有政府、企业主导的,也有自发形成的。比如位于晋安区的脱胎漆器保护基地(漆艺苑),原为福州第二脱胎漆器厂的一处厂房,于2006 年由福州市委确定为漆艺重点抢救与保护基地,其中有“大师示范工作室”,例如福建省工艺美术大师胡文平的工作室。另外,位于仓山区的国柱文化产业基地,前身是福建国柱混凝土有限公司,2017年时改造为文化园区。它以打造非遗手工艺与时尚设计融合创新的基地为目标,引进了各类福建非物质文化遗产项目和手工艺人工作室,常举办艺术家的作品展和艺术体验活动。叶聪的工作室,李江洪、林金燕夫妇的工作室就位于国柱文化产业基地。另外,闽侯区的古山洲因上世纪国营漆器厂业务拓展而承接订单,再加上房租低廉,聚集了一些老漆工和年轻的漆艺创作者工作室。但是近些年来,伴随着农村城镇化的推进,这些聚集的村落面临拆迁问题,导致漆器生产制作空间被不断压缩,未来走向仍有不确定性。

漆器因其工艺的繁复,投入成本高,市场回报周期很长,需要有大量长期的资本投入。因此在福州当地的漆器行业中,本文所呈现的企业并不占多数。曾经有其他领域的企业曾经试水做漆器产品,但几年之后就因投入过大而放弃了。在当地,依托于创作者的工作室数量其实最为可观。它们往往以一个或几个(如夫妻二人)创作者为核心,业务方向较为灵活,一般根据创作者的特长或喜好,兼顾市场需求进行创作与经营活动。根据政府部门2021 年的统计,“福州市从事脱胎漆器生产加工、销售的企业和个体户1000 多家,其中规上企业2 家,其余均为小微企业、家庭作坊和个人工作室。从业人员约10000 人”[14]。目前在福州有几个比较成规模的区域聚集着这样的创作者,其中有政府、企业主导的,也有自发形成的。比如位于晋安区的脱胎漆器保护基地(漆艺苑),原为福州第二脱胎漆器厂的一处厂房,于2006 年由福州市委确定为漆艺重点抢救与保护基地,其中有“大师示范工作室”,例如福建省工艺美术大师胡文平的工作室。另外,位于仓山区的国柱文化产业基地,前身是福建国柱混凝土有限公司,2017年时改造为文化园区。它以打造非遗手工艺与时尚设计融合创新的基地为目标,引进了各类福建非物质文化遗产项目和手工艺人工作室,常举办艺术家的作品展和艺术体验活动。叶聪的工作室,李江洪、林金燕夫妇的工作室就位于国柱文化产业基地。另外,闽侯区的古山洲因上世纪国营漆器厂业务拓展而承接订单,再加上房租低廉,聚集了一些老漆工和年轻的漆艺创作者工作室。但是近些年来,伴随着农村城镇化的推进,这些聚集的村落面临拆迁问题,导致漆器生产制作空间被不断压缩,未来走向仍有不确定性。

在这些漆器聚落中,我们看到很多从业者依据自己的业务所长,在漆器的各个方向上进行着相关的探索。他们有些依托于师承关系,精于某几类特殊的工艺,比如青年从业者叶聪就是陈天灨无偿授艺的弟子中的一个,是为数不多的较好地掌握了脱胎技艺并持续创作的年轻人之一。有的依靠院校的教育背景,在设计创新上有所成就,比如极简大漆的陈如山、无论大漆的龙一。有些在某一个方向上持续精进,获得行业认可,比如在佛教造像方面有所专长,在全国工艺品制作职业技能竞赛中获得镶嵌装饰类奖项的林金燕。还有毕业于闽江学院的青年炼漆人林钺杰,专注于自主研发与生产大漆颜料,不仅得到了福州当地圈内人士的认可,而且市场已经遍布全国……

在福州漆器发展最为鼎盛的时代,漆器的品类颇为丰富。“晚晴民国福州漆器的品类在全国漆器行业首屈一指,有瓶、盘、盒、具、屏、联、框、架箱、几、案、柜等计18 类3000 多种,应用范围已经不限于日常生活用品和工艺品,逐渐扩大到建筑装饰与工业电子器材上。”[15] 而在上世纪50 年代之后的国营厂时代,福州生产的漆器品类也同样琳琅满目。在福州市脱胎漆器协会和沈绍安博物馆,我们就见到了很多设计颇为精巧的漆器产品,如套盒、名片盒、茶具和各色摆件等。反观今天的福州漆器,日常生活中所用之物并不如之前多样。曾经漆器的防水、防腐、装饰等功能已经能被其他材料,尤其是被“物美价廉”的工业产品所替代,而其在审美上与工艺上独具特色的属性又致使其远高于一般日常用品的价格,因而注定不太可能成为大众消费品。就像年轻的漆器制作者叶聪所说的,漆器是一种“轻奢”的产品。这是产品创新和市场拓展上不得不面对的现实。

虽然福州最具特色的工艺实为脱胎漆器,其入选国家级非遗的项目也是“福州脱胎漆器髹饰技艺”,但是在此次考察中,我们见到的作品中却并不以脱胎漆器为主。据福州脱胎漆器协会会长陈天灨所说,当下掌握这种技艺的人数量其实非常少,而且主要以年龄在50 岁以上者为多。在此种非遗的传承上,当下也同样面临困境。在此方面,本期另有文章专门讨论,在此不再赘述。

此行观察到的另一个现象是,当下福州漆器的工艺水平参差不齐。一方面,批量比较大的产品或漆家具类高单价的产品可能会因为生产效率和价格控制的问题而牺牲掉一部分品质;另一方面,市场导向也让创作者做出了自然的趋利选择。例如,当下在市面上最常见的工艺——犀皮,被大量应用在价格低廉的饰品与茶器上,导致其整体面貌趋同,且容易给人以流俗之感。而曾经作为漆器特色并使其具有高级感的标准“平光亮”,却并非从业者普遍能使其作品达到的。漆艺家陈杰在采访中颇为感慨地说道:“过去做的平光亮和现在的平光亮完全不一样。是大家不能理解为什么平光亮……他们觉得不好,其实那个是精华……因为漆只有到了那种高光时刻,里面深邃的东西,包括它自身的美才会体现出来。”在历史上,福州漆器“在产销上以品质信誉至上,从而形成了精工细作—价高货优—持续创造利润—专研核心技艺—消费认可接受—信誉声名远扬的良性循环模式”[16],也许今天的福州漆器也可以从曾经的鼎盛时代汲取一些营养,不仅是工艺上的,也包括营商理念上的。

许平曾提出,传统手工艺可以作为产业经济的一种“文化的补充”,“传统手工艺可以而且应当在未来的产业经济与文化结构中生存下去,因为它作为一种个体劳动方式、创造性实践的直接体验方式,是在任何一个时代、任何一种生产力条件下,任何一个完整意义的人类社会都不能缺少的,也是其他生产方式所不能代替的”。[17]

保罗· 格林哈尔也曾就手工艺的当代价值做了这样的表述:“我总觉得在各种视觉艺术中,手工艺处在最有趣的联接点上。它们(各种手工艺)跨越了大众主义与精英主义的边界;作为基本上全球化的事物,它们对于我们理解地域性与民族性是至关重要的;它们是研究性别问题的关键所在;它们活跃于经济的各个层面;它们是很多神话学辩论的核心话题;在所有的视觉艺术中它们最具基本的学科交叉性;它们介于古风与现代性之间最复杂的空间之中。”[18]

中外学者都曾就手工艺的独特价值做出论述,上述引用只是其中的两例。经过对福州漆器的调研,我们更加深了对其独特性与文化价值的认识。当然,不可否认的是,一方面,福州漆器产业具有其独特的面貌,既延续传统、发挥优势,又结合当下的现实生活不断做出调适与创新;另一方面,这种延续与创新仍存在良莠不齐的现象,其发展仍面临一些现实问题。可喜的是,从政府到民间,我们能够看到各种力图发展漆器产业的举措与努力,以及热爱大漆的老一辈的坚守和被大漆的魅力持续吸引的新生力量不断涌现。

作者:赵毅平,清华大学美术学院《装饰杂志》资深编辑。

责任编辑:张书鹏

文章来源:装饰杂志

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会