知识 | 真正的中国色!赤、青、黄、白、黑与国人生活的前世今生

来源: 中国工艺美术学会 时间:2021-12-11 浏览量:167

春节假期,人们都沉浸在浓郁的年味儿中。年味儿这个词很有意思,它看不见、摸不着,你却能时时刻刻感受到它:

在高高挂起的大红灯笼上、在挨家挨户贴着的新春对联中、在大年初一的鞭炮声里……而这一切,都离不开一种颜色的衬托,那就是中国红。

红色在古代主要为辟邪之用,是中国历史上最早使用的五种色彩之一。这五种色彩也构成了中国传统色最基本的框架。

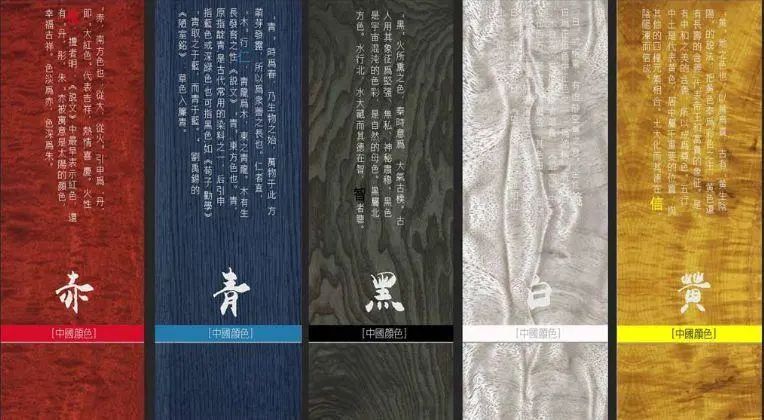

“五色”一词最早出现在《礼记·乐记》中:“五色成文而不乱。”战国时期出现了正色的概念,分别为青、黑、赤、黄、白五色。人们为了分辨这五种正色,会将象征吉祥的雉的羽毛作为染正色的标准;

战国时期 雉羽为染正色的标准

秦汉是中国古代色彩的系统化时期,五色开始与“阴阳五行”的宇宙系统联系起来。

五色系统不仅与阴阳五行的理论相关,也存在于古人日常生活中:

据隋代萧吉在《五行大义》中记载:“通眼者为五色。青如翠羽,黑如乌羽,赤如鸡冠,黄如蟹腹,白如豚膏,此五色为生气见。”人们所见到的翠鸟毛、乌鸦羽、雄鸡冠、螃蟹腹、肥猪油,因具象而生色,关联到青、黑、赤、黄、白,进而关联到生气勃勃的意象。

用平日所见的意象来命名颜色,也是中国传统色彩文化的一大特色,例如:

明月珰、朱柿、竹青、紫磨金、老僧衣……

绘画丨朴缜

看到这些颜色的名字,仿佛回到了古人所在的情境,看到他们举头所见的明月,深秋庭院中结满树的柿子,雨后的青葱翠竹,皇家用度的贵重礼器,还有山间偶遇的无名僧侣……古人将颜色与所看、所闻、所想关联在一起,成为了国人世代流传的色彩记忆。

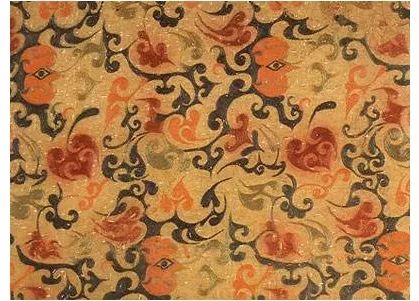

祥瑞·五色祥云

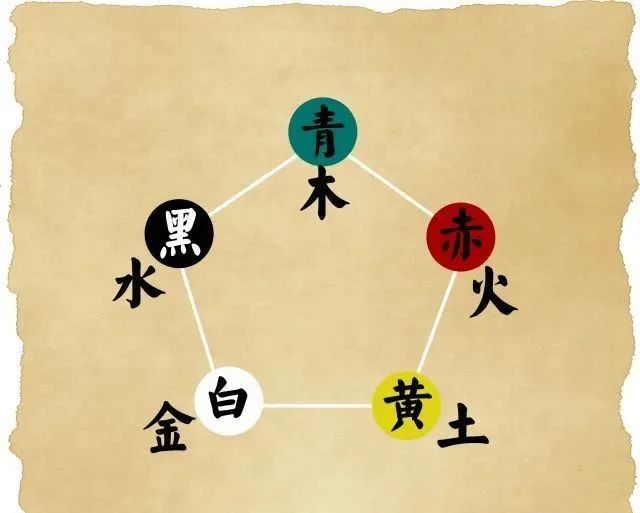

东方色彩的运用特色鲜明,与东方“阴阳五行”思想有着密切的联系,从而决定了色彩的搭配与呈现。传统东方文化中以白、青、黑、赤、黄五色作为五大正色,分别对应了五行中的“金、木、水、火、土”:

汉代五色祥云也与五行有关:水生木、木生火、火生土、土生金、金生水,在五色体系中就是黑生青、青生赤、赤生黄、黄生白、白生黑——相生者吉,便形成了吉祥色彩。汉人相信,刘邦出现之时,五色彩云出现,预示着天降吉祥;此后,汉人及后世往往以五色云为吉祥之色。

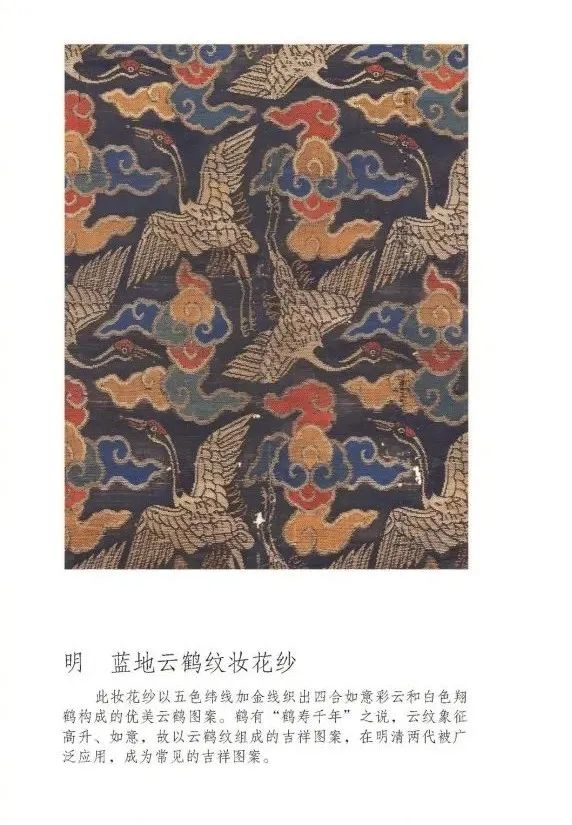

五色云的搭配,往往以一色为底,其他四色小云形相互环绕成大块云。例如在长沙马王堆一号汉墓出土的丝织品“乘云绣”,就是以黄色为底,在黄底之上,呈现青、赤、白、黑云彩:

长沙马王堆一号汉墓 乘云绣

“乘云绣”上的云色有四种,因年代久远,色彩褪去,加上与底色相混,因此出土后的“乘云绣”呈现的是黑色、绿色、橘色、暗红色,但原本的色彩应为五色祥云。

载道· 丹青水墨

绘画原本是一门匠人艺术,青绿山水的丹青画法便延续了匠人艺术的色彩传统。

绘画丨朴缜

早在隋唐之前,画家们就已热衷描绘天地山川,并形成青绿山水的传统。所谓青绿山水,就是使用石青、石绿为主的矿物颜料描绘自然山水的绘画形式。中国传统的矿物颜料,如石青、石绿、朱砂、石黄等,色彩艳丽,不易褪色,具有很强的装饰性。

青绿山水,隋·展子虔《游春图》 北京故宫博物院藏

魏晋之后,文人参与到绘画之中。文人画并非为了取悦大众,而是文人之间的私密情感传达,相对文字,水墨图像是更好的传达方式。文人追求“画以载道”,这种道并非有形之物,而是一种本体的存在;对“道”的把握,只能意会。

什么样的色彩能把这种意会体现出来呢?

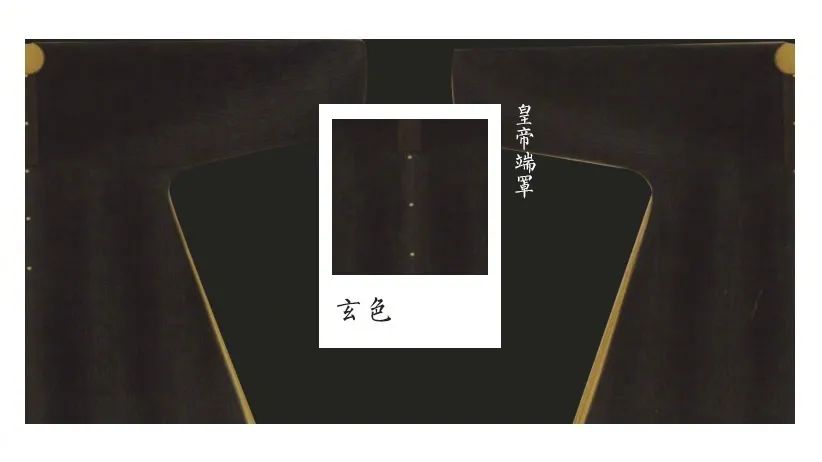

天玄地黄,玄色即黑色,也是墨色,是天之色,它是最单纯、简洁的色彩:

同时,它也是五色之源,墨色包涵五色,唐代绘画理论家张彦远所说“运墨而五色具”本意即是如此。水墨山水中的黑白二色,关乎文人的精神世界,是文人色彩观念的独特表达。

元代 倪瓒 《容膝斋图》 台北故宫博物院藏

元明之时,大量文人不断以自己的品味改造绘画色彩,因此出现了丹青向水墨的转变,其结果如明代画家文征明所总结:

“余闻上古之画,全尚设色,墨法次之,故多青绿;中古始变为浅绛,水墨杂出。”

文人画是具有相同知识背景的文人之间的共鸣,这种共鸣,基于文人所共同具有的知识背景,以及对“载道”的追求。

清雅·文房五色

文房所用之器,尤其体现文人的审美偏好。文人用器,不仅追求实用,更有清赏之意趣,成为文人的一种心灵寄托。以色彩的角度而言,江南文人的文房用器,在色彩上具代表性的有三种:瓷器、木器、铜器。

瓷器

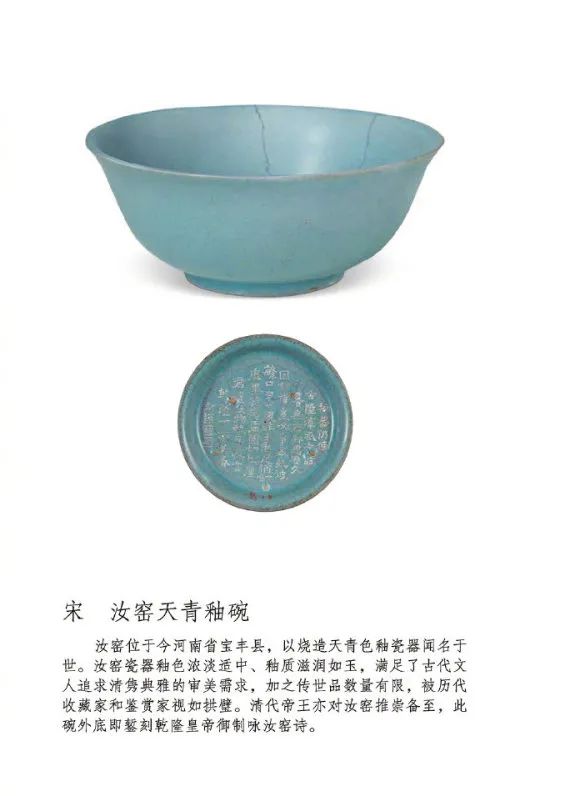

瓷器是文人日常所用之物,常作茶具、文具之类。晚明文人热衷收藏、把玩古董,偏爱清雅素色,因此更看重五色体系中色彩清淡的青白二色;在瓷器选择上,则以宋元时期青瓷、白瓷为重。

天青色的“柴窑”是晚明文人的梦想,后周世宗柴荣的专用御窑被称为“柴窑”。

柴窑在后世称为一种传说,完整的器物不可得,即使是残片,也被人镶金包银,奉为至宝。传说柴窑瓷器,其色仿照雨过天晴之后的天青之色。柴世宗曾御批:

“雨过天青云破处,这般颜色做将来。”

宋代官窑、哥窑、汝窑以粉青色为上品,青白色次之,最差的是油灰一样的青色。《清秘藏》记载:“官窑品格与哥窑大约相同,其色俱以粉青色为上。”粉青在南宋末年烧制成功,和梅子青成为公认的青瓷釉色巅峰之作。

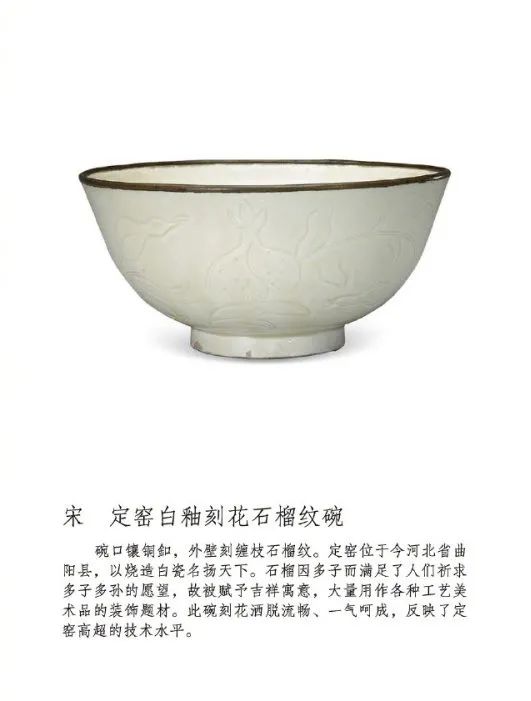

定窑则是以白色为贵。《长物志·器具》:“定窑以白色而加以渤水如泪痕者佳,紫色、黑色俱不贵。”

从传世器物来看,精品定窑器呈现莹润的暖白色,至于紫色、黑色的定窑器物并不为晚明文人所看重。

木器

古代文人除了看重青色、白色瓷器,也珍视以黑色为贵的文房用器,比如漆器。

漆有着悠久的历史,即具有自身的美感,又可以用来保护家具。在明代文人的家具中,除了书桌之外,漆家具也是必不可少的。文征明的后人、明末画家文震亨较为欣赏黑漆家具,认为“黑漆断纹者为甲品”。黑漆沉稳,有断纹之黑漆则更具古朴清雅之气了。

明万历 黑漆棋桌

书桌之外,多人共同集会用的方桌,往往髹漆,即在方桌表面涂漆。文震亨谈到方桌时说:“旧漆者最佳,须取极方大古朴、列坐可十数人者,以供展玩书画。若近制八仙等式,仅可供宴集,非雅器也。”方桌较大,不求无漆,但求旧漆。旧漆没有新漆之光灿耀眼,多几分清雅之气。

铜器

唐宋之际,社会就有不重金玉重铜瓷的风气;晚明文人“贵铜瓦,贱金银”,所体现的是审美上的偏好,并非经济价值贵贱。

图片选自《中国传统色》

金银器不易氧化,往往色泽炫目;而铜器经历岁月,形成色泽古旧的铜锈与包浆,往往为文人所喜。

铜器因含有不同成分,以及所处环境不一,会形成色彩不同的铜锈与包浆。《长物志·器具》中有一段关于铜绣的评论:“褐色不如朱砂,朱砂不如绿,绿不如青,青不如水银,水银不如黑漆,黑漆最易伪造,余谓必以青绿为上。”明代张应文《清秘藏》、明代曹昭《格古要论》也有类似记载。

在铜器中,也分紫铜和黄白铜。紫铜是较为纯净的铜,呈紫红色,又称“红铜”或“赤铜”。紫铜的色调趋于内敛,不似黄白铜般绚烂夺目,更加符合文人的审美观。《长物志·室庐》:“门环.....则用紫铜或精铁,如旧式铸成亦可,黄白铜俱不可用也。”

在文房用器中,铜器还作香炉、暖炉、花瓶之用。

花瓶为文房插花、折枝的花器,往往有铜器或瓷器两种,铜器以古色为佳。《长物志·位置》:“随瓶制置大小倭几之上,春冬用铜,秋夏用瓷。”在江南苏州地区,春冬寒凉,用铜器花瓶;秋夏暑热,用瓷器花瓶。

清早期 铜长颈花瓶

图片来源:中国嘉德

铜器用作花瓶,不仅在于古铜与折枝花卉相映成趣,还在于古铜入土年久,受土气深,以之养花,可使花色鲜明。

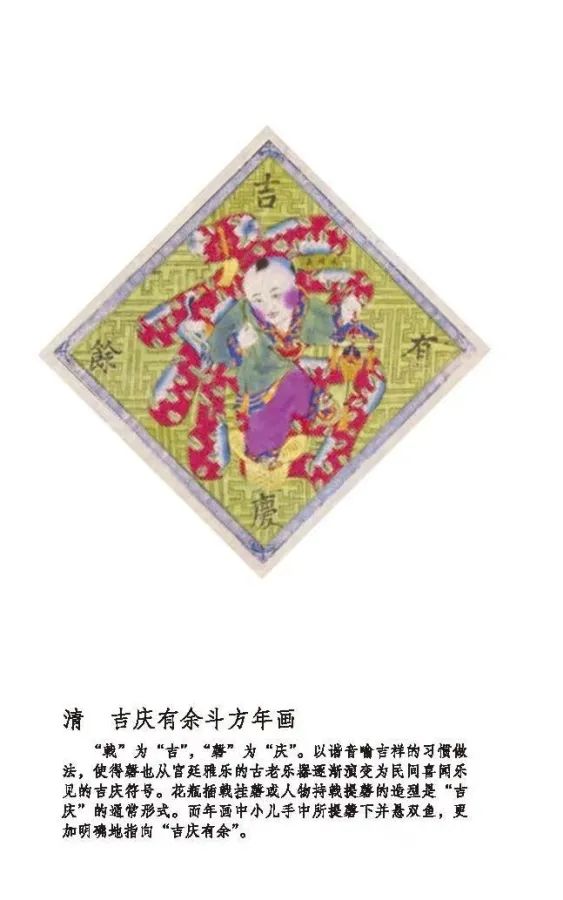

辟邪·年画五色

年画从产生之初,其目的就在于避凶纳吉。正如民俗学者王树村对年画的定义:年画是含驱凶迎祥的装饰画。

避凶与纳吉,虽然内容有所不同,归根到底在于取吉祥之意。而传统五色在年画中的应用,更突出了其辟邪的功效。

所谓色彩辟邪并非迷信之谈,其原理在于:色彩具有阴阳五行的属性,五行之间具有相克的关系,事物具有的阴阳五行属性之间的相克,体现在色彩上,即是辟邪之意。

阴阳五行相克包括五正色辟邪与朱色辟邪。

五正色辟邪

色彩的阴阳属性之中,五正色——青、赤、黄、白、黑为阳,而五间色——绿、红、碧、紫、骝黄为阴。阳为尊,阴为卑。单个的一种正色为阳,五种正色为阳之集合,五正色辟邪具有最大功效。

清 乾隆年间 杨柳青木版年画

早在东汉时期,民间用“朱索”与“五色印”克制阴恶之气。据《后汉书·礼仪志》记载,每逢五月五日便以“朱索、五色印为门户饰,以难止恶气”。

为何在农历五月五日要用朱索与五色印?

原因在于此月阴气萌发,文中记载:“仲夏之月,万物方盛,日夏至,阴气萌作,恐物不茂。”

“五色印”为五正色印记,象征阴阳之阳,以正色之阳抵御阴气。东汉的这种民间用“五色印”的风俗后来演化为五色门神。在明清的门神年画中,用五色象征五方,即东、南、西、北、中,分别对应青、赤、白、黑、黄,用这五种“正色”表示镇五方之鬼邪的含义。

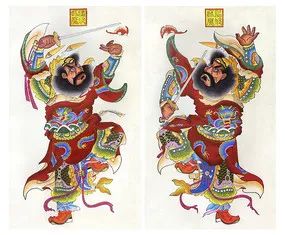

朱色辟邪

以朱色辟邪的传统一直保留在民间习俗中:春节期间的春联、灯笼、鞭炮、衣裙、窗花、福字都使用朱色,也是辟邪之意。

本命年、结婚、生子的时候,为防止邪神入侵,都要系朱绳、用朱腰带、穿朱衫,这些都是辟邪的涵义。

民间年画中,多用朱色辟邪。比如民间的钟馗,多用朱色,其基本的色彩原理在于以阳克阴,以朱色之阳克恶鬼之阴。

钟馗年画

钟馗传说为唐玄宗年间进士,相貌凶恶,专门捉拿恶鬼。据《金陵岁时记》记载:“金陵人家,大门有门神者不多概见,惟后门贴钟馗。”这段内容就描述了明清时期在南京一带的民间风俗,人们会把钟馗张贴在后门以作辟邪之用。

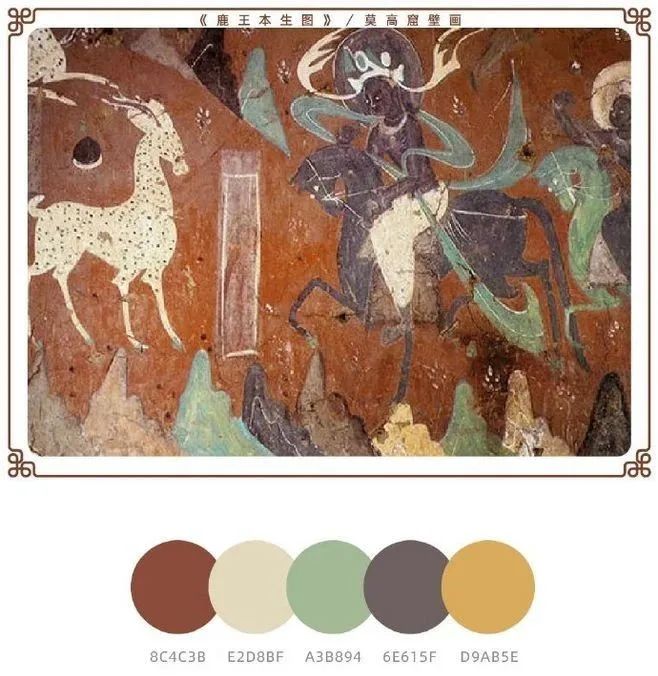

传承·敦煌五色

敦煌石窟的菩萨壁画概括洗练,以青、绿、棕、黑、白等色为主,并以土红色勾线,清淡而朴实,体现了菩萨清秀的神态、温婉的神情和端严的身姿。

敦煌壁画

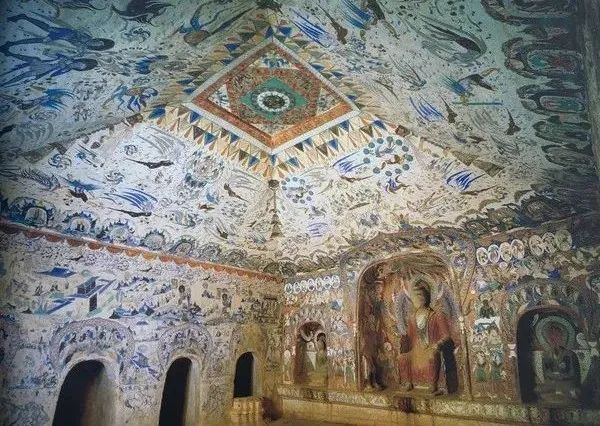

在敦煌文化中,五色体系除了运用在菩萨壁画上,还有藻井图纹。

藻井是覆斗形的窟顶装饰,是一种常见的中国古代建筑屋顶结构。它是敦煌图案中的精华,通常会把主题作品置于中心方井之内,周围的图案层层展开。

藻井

井心图案一般以莲花为主,四角上配以西域风格的上身半裸的飞天和火焰纹,使石窟窟顶显有高远深邃的感觉。

色彩绚丽的藻井

隋代的藻井色调是最多彩的:除了石青、石绿以外,还运用了鲜亮沉着的曙红、浅橘黄,加上部分的贴金,并突出了细密的白线和白点,形成这一时期精致细腻的装饰风格。

敦煌的色彩与纹样在现代的早期应用,就是人民大会堂的“金色大厅”。

人民大会堂金色大厅穹顶

“金色大厅”由敦煌研究院第一任院长常书鸿先生的女儿——常沙娜先生在20世纪50年代设计,色彩和纹样都反映了敦煌壁画温润和谐的风格。

阴阳调和的五色文化

五色系统与文化系统相生相伴,成为礼制的外表与手段,构建了中国传统的礼制文明。

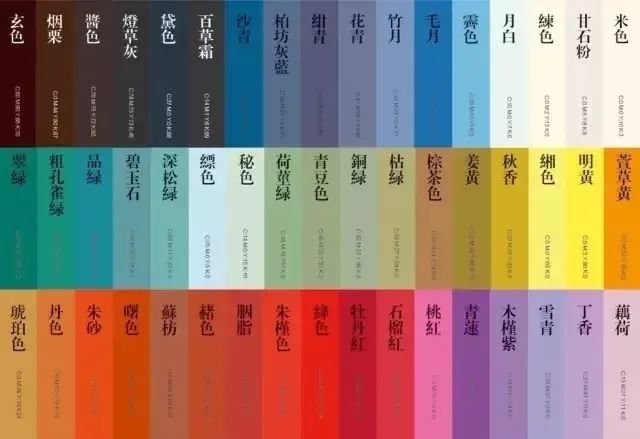

五色系统的发展史也是一部浓缩的文化史。从赤、青、黄、白、黑到如今384种中国传统色彩的体系发展,正印证了老子在《道德经》第四十二章中所述:“一生二,二生三,三生万物。”

从五色体系发展出的384种中国传统色

从能工巧匠到文人墨客、从皇室贵胄到民间百姓,传统五色的运用范围极广,它们在无形之中构成了一股阴阳调和的气场,为国人的文化生活保驾护航,绵延千年。

阅读推荐

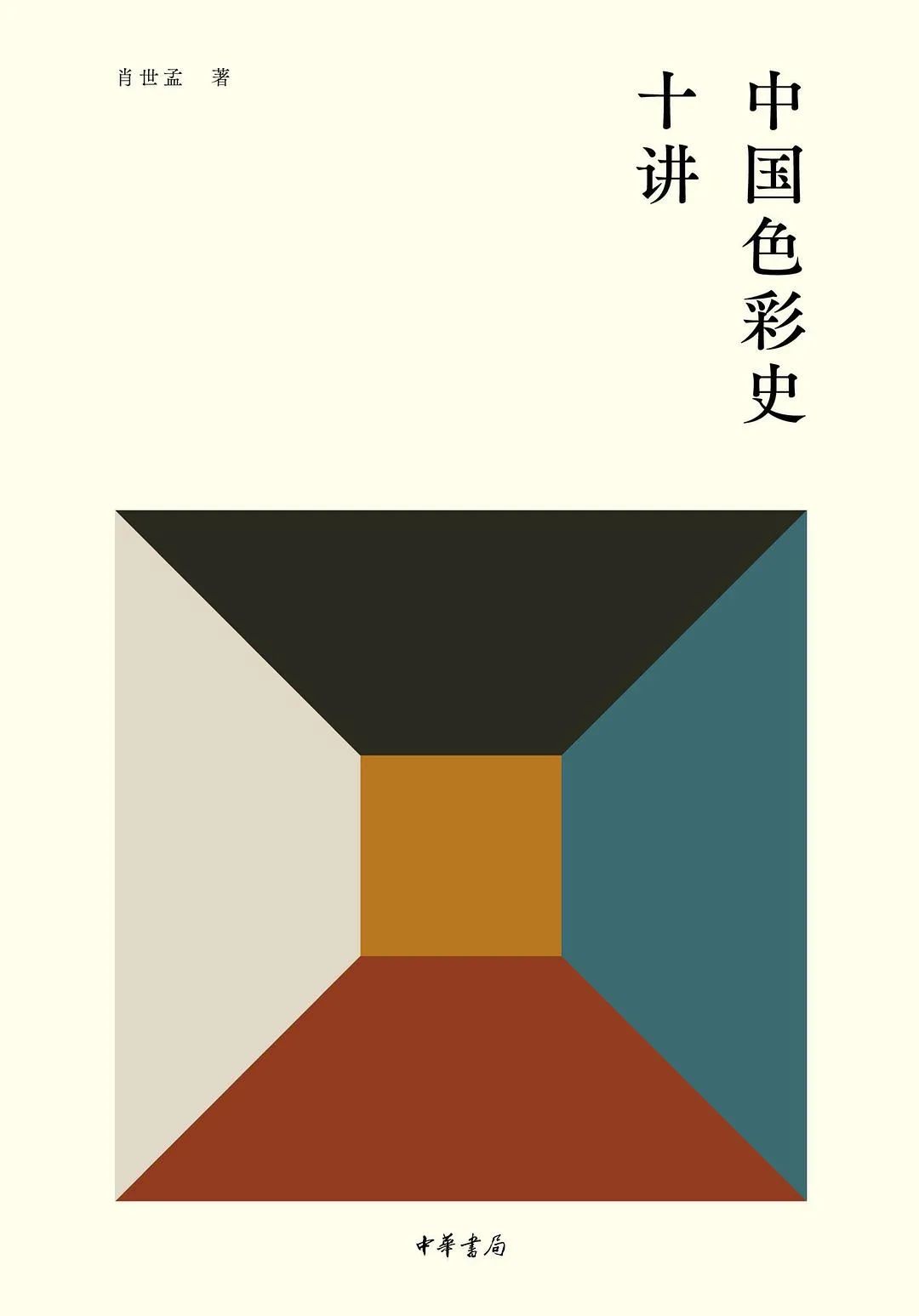

《中国色彩史十讲》

作者: 肖世孟

出版社: 中华书局

一部中国古代色彩史即是一部浓缩的中国古代文化史。

色彩塑造了中国人的生活世界,也成为中国文化的外在表征。在中国古代社会,大到与神明的沟通、王朝的更替、社会的管理,小到个人命运、审美偏好,无一不受制于色彩。

从巫术时代色彩的功用到春秋时期史上第一次流行色的出现;从战国出现正色与间色的概念到秦汉确立五色系统;从唐朝黄色为帝王、元明文人崇尚色彩的简淡到清朝民间年画在五色框架下的实用性和自由发挥,一路梳理论说,条理清晰,兼顾了学术性和可读性。

《常沙娜笔下的敦煌之美》

作者: 常沙娜

出版社: 中国青年出版社

敦煌石窟艺术接受并融合了西域的外来文化,在各个历史时期都创造了具有民族特色和时代风格的艺术珍品。常沙娜先生自幼随父亲常书鸿先生入敦煌莫高窟洞窟临摹,她一直致力于敦煌艺术的研究与保护。

本书汇集了常沙娜先生描绘敦煌之美的画作近300幅,配有详细的敦煌装饰图案的知识,是一本可读性极强的图书,同时这也是一本可供读者书写的手账和笔记本。书中将内容分为12部分,暗合12个月,从北魏至元,每一个部分都是敦煌同时期不同题材的艺术作品。此外,书中还提供了可供规划一周安排的周历,读者可以在此书写与记录。

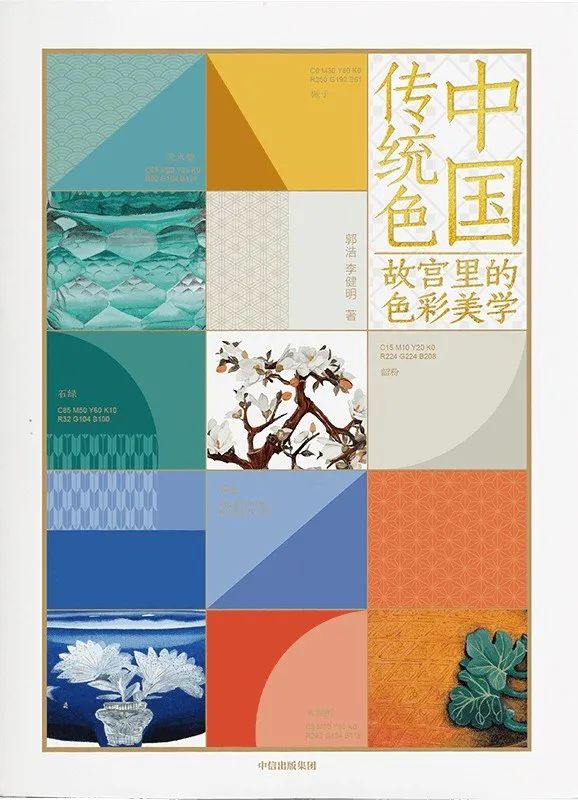

《中国传统色》

作者: 郭浩 / 李健明

出版社: 中信出版集团

《中国传统色》的两位作者查找了中日色彩相关文献近400部,严谨考据384种中国传统色名;根据24节气72物候,在几十万件故宫文物中选取应时应节的96件,并从众文物中提取传统色。色名与色值两相对应,互为考证,最终完成这本以时间为轴,以文物为依托,展现中国传统色色彩体系的著作。

*本文图片来自网络

(声明:本公众号转载其他媒体内容,旨在传递更多信息及用于网络分享,不具有任何商业目的。如有版权异议及其他任何问题,请与我们联系,我们会尽快妥善处理。)