赏鉴 | 这才是中国的奢侈品,秒杀外国大牌!

来源: 中国工艺美术学会 时间:2021-12-11 浏览量:23

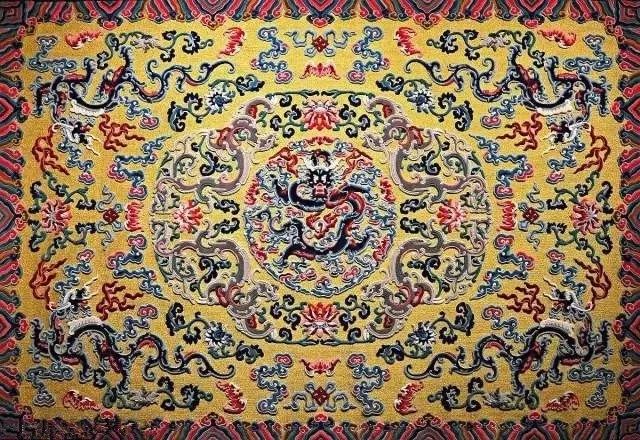

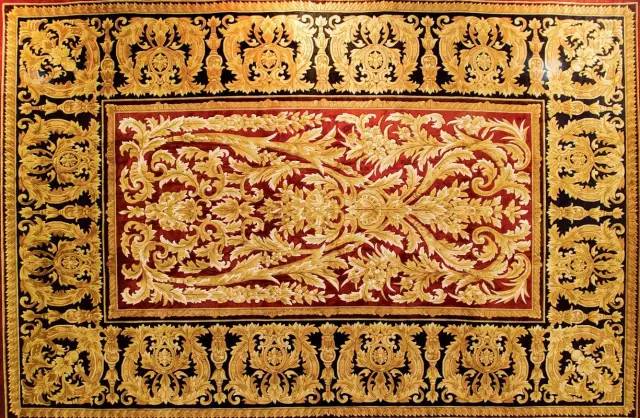

燕京八绝,即花丝镶嵌、金漆镶嵌、景泰蓝、玉雕、牙雕、雕漆、宫毯、京绣八大工艺门类。

它们充分汲取了各地民间工艺的精华,在清代均开创了中华传统工艺新的高峰,并逐渐形成了“京作”特色的宫廷艺术。

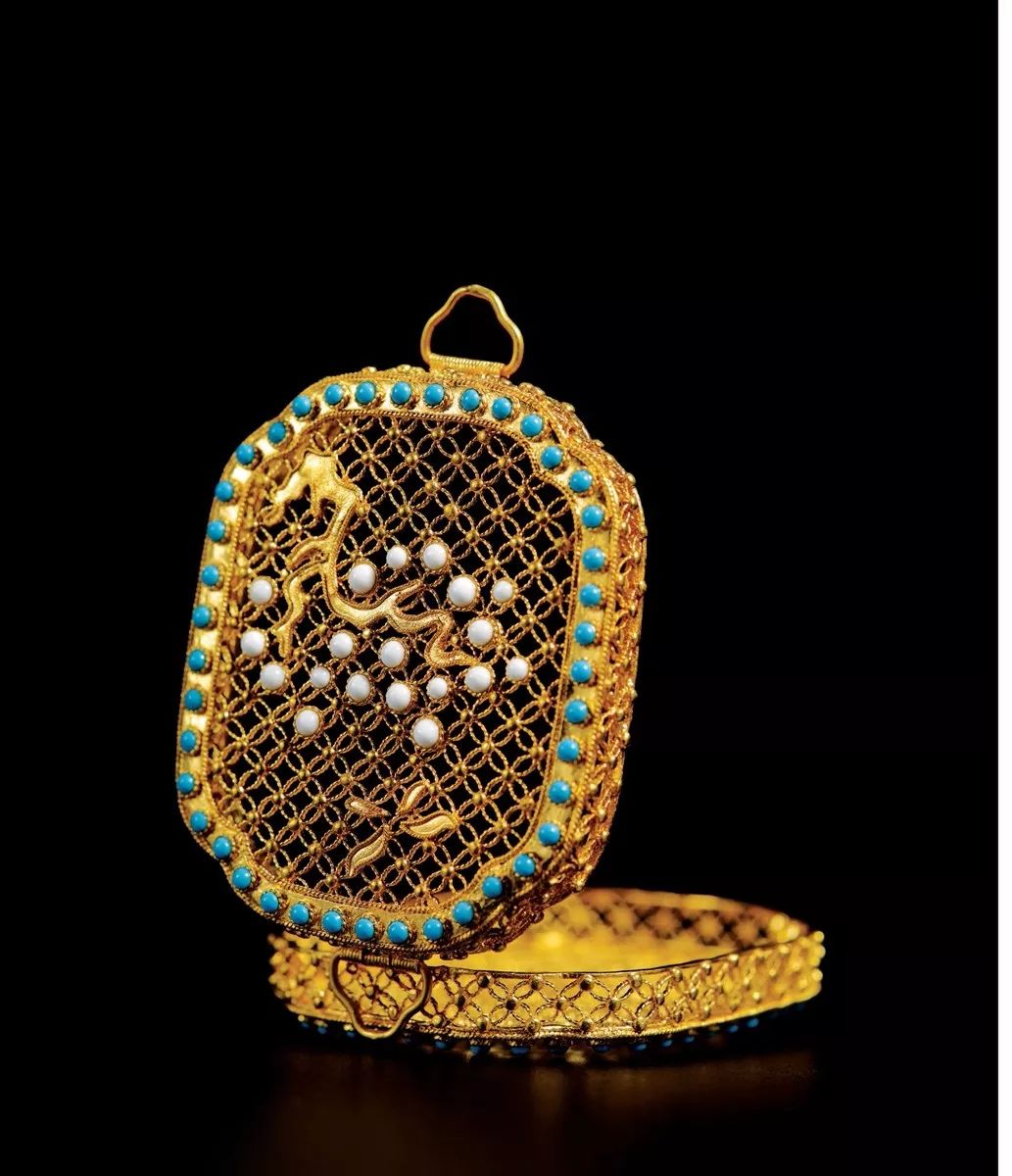

花丝镶嵌,又名细金工艺,将贵重的金银通过压条抽成发丝一般细的丝,弯曲勾勒成各种造型,镶嵌以玛瑙、翠羽和各色红蓝宝石。

花丝工艺基本技法用八个字来概括即为:掐、填、堆、垒、织、编、攒、焊。这八种技法在具体的操作过程中可根据实际情况进行次序上的搭配。一件精美的花丝镶嵌工艺品的背后,往往积攒着无数匠人们的心血和汗水。

从春秋时期的金银错到今天的燕京八绝,花丝镶嵌从来都是珠宝最顶级的工艺,无出其右。因工艺繁复、用料名贵,多用于皇室用品。

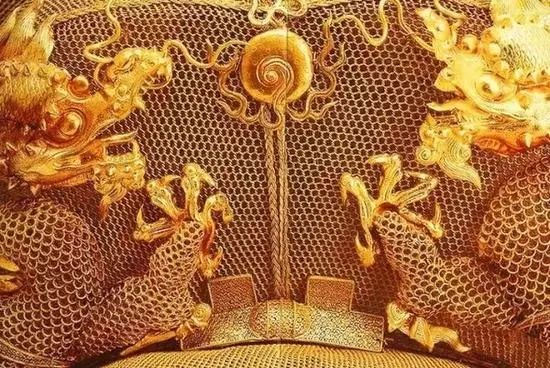

贵重的黄金抽取成丝后,细腻柔韧,善于编织的中国工匠以金丝代线,将只能用纺织实现的帽子、凤冠以最轻盈的方式呈现出来。

这件1956年发现的明代金丝蟠龙翼善冠,就是让所有人第一次相信神话的所在。

明朝万历孝端皇后凤冠则是花丝镶嵌的另一种表现,细腻的金丝勾勒着满冠点翠,点翠在不同的光线下会折射出不同程度的蓝,仿若晨光破晓时金蓝色的大海,镂空的金龙口吐玛瑙,冠随着人行走而动,金丝点翠,流光溢彩。

这支明代双鸾衔寿果金簪,是明末的巅峰之作。明代花丝镶嵌工艺比前朝更为精细,并讲求生动灵巧。

这一对鸾鸟为花丝掐制,金色的羽翼根根分明,小巧的身材饱满灵动,最巧妙之处在于花托与小鸟相连的花蕊,由金丝弹簧所制的连接线,只要稍有微动,鸾鸟便振翅欲飞,栩栩如生。

清代乾隆年金瓯永固杯,夯实的金花蔓延在整个杯身,每一朵精 心錾刻出的花蕊里,吐露着各色珠宝,它比明代任何一个花丝镶嵌作品都显得足金足贵。

更为繁复的是,其三足呈象的首式,象鼻卷曲为足尖,象牙纤细镂空于旁, 整个看上去像极了一只敦实的大象。它稳当地立在地面上。具当朝历史记录,它寓意着国土的完整与国家的繁荣。

康乾盛世,清代国力到达顶峰,对于工艺的追求也繁盛得令人发指。其最巅峰的花丝镶嵌作品,是一樽累丝花瓶。

它不同于瓷瓶,有方、有圆,它是一樽粗丝与细丝相互搭配的花瓶。凝实的粗丝焕发着光亮,虚幻的细丝则闪烁着哑光,独特的“满填花丝”工艺让整个花瓶看上去极具空间感。

层层叠叠的丝线,弯弯曲曲的金线,无论从哪个角度,仿佛都能感知到这瓶中漫溢的年华。据史料记载,光这一个花瓶,就花去了十多位工匠足足半年的时间。

花丝镶嵌可应用在多种类别的饰品上,第一类是首饰品类,包括手镯、项链、耳坠、胸针、吊坠、袖扣、领带卡、领花等。

第二类是陈设类,主要是室内装饰物品,如小挂屏、花瓶、炉、熏、建筑、动物各种造型等。

第三类是实用品类,以中小件产品为主,比如平镜、烟盒、烟灰缸、粉盒、糖罐、药盒、灯台、酒具、盖碗、牙签盒、小刀等。

在我们看来,美不分高下贵贱,所有的美都是因为向往着更好的生活创造出来的。

也许永远不会走入你日常生活的花丝镶嵌,因为它的存在,才会让我们相信,人类对于创造美,有着不可限量的潜能。

花丝镶嵌是金与火的艺术,是古代皇家珍宝,也是它用最为精细的工艺,加上最为珍贵的宝石,将金银的美感推向了极致。2008年6月,花丝镶嵌制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。

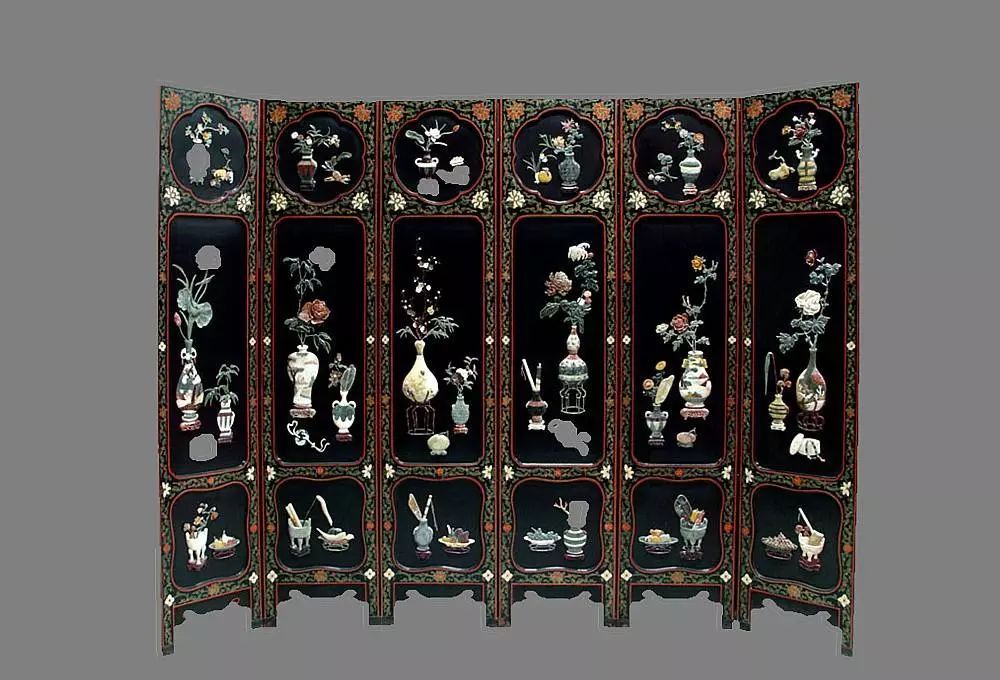

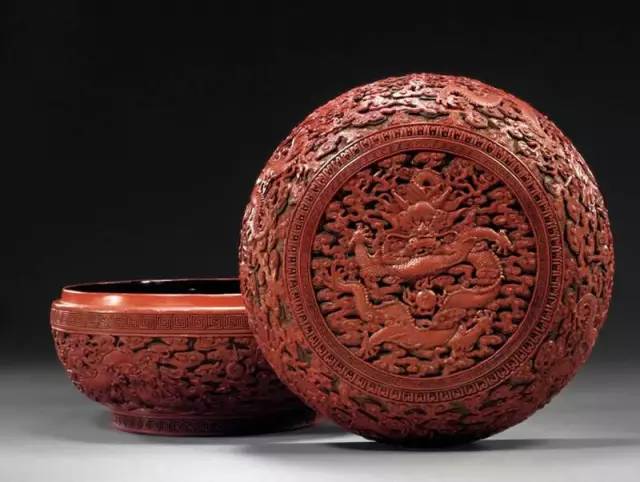

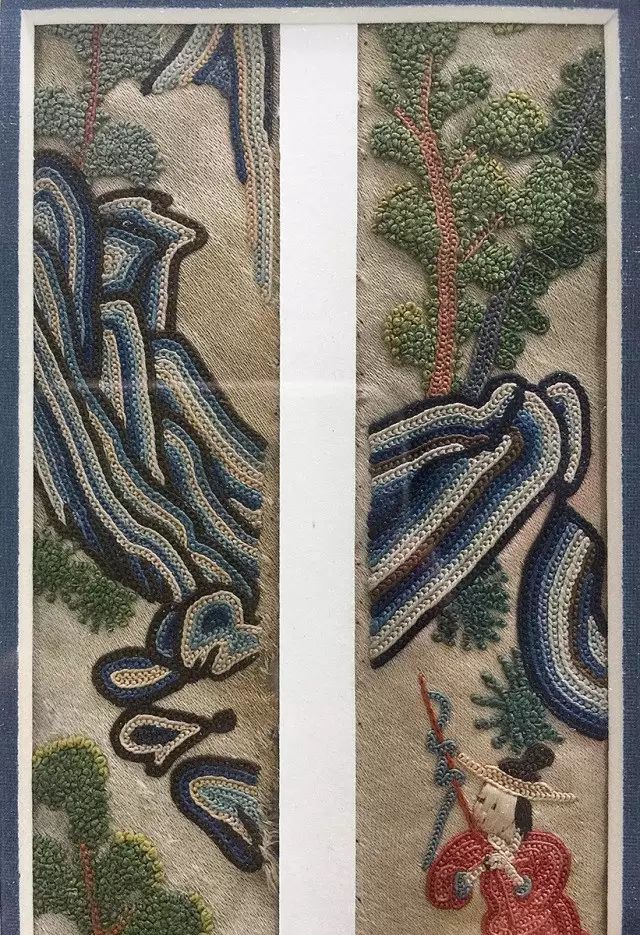

金漆镶嵌是一种锦上添花的艺术,甚至是锦上添花再添花的艺术。

所谓“金”,指制作过程中运用到的黄金,包括金片、金箔、金粉;所谓“漆”,也就是传统天然大漆;

所谓“镶嵌”,则是指将各种天然软硬质玉石、兽骨、牛角雕镂成人物、花鸟、山石、楼台等图案,镶嵌于漆胎之上。

这是金漆镶嵌国家级非遗传承人柏德元所下的定义。简言之,金漆镶嵌就是在“金漆”之上,再施以各种“镶嵌”工艺。

可以想见,以如此工艺制作出的漆器一定是千姿百媚,繁复异常,有着鲜明的宫廷审美。

作为中国传统漆器的重要门类,金漆镶嵌有八千多年的历史。具体而言,又可分为彩绘、雕填、刻灰、镶嵌等四大核心工艺。

首先是彩绘。顾名思义,是以各种色漆及金银色粉为颜料,在漆地上进行描绘。略去各种色漆和银粉不谈,所谓金漆镶嵌,实际上用得最广泛的,是金。单是金的使用,又分为描金、平金、搜金等等。

描金,就是用金漆细描线条,平金,则是用金箔来组合画面;而搜金,则是用棉花蘸金粉在漆面上渲染出由深入浅或由浅入深的层次脉络;“平金”之上可以再施笔墨,以黑漆描绘之,谓之“平金开黑”,以彩漆描绘之,谓之“平金开采”,本已灿如锦绣,为显皇家气派,自然不吝于锦上添花。

雕填,其实也可以看作是彩绘这匹锦绣上的再次“添花”。它是用刻刀在彩绘形成的图案上勾勒出浅细的轮廓,再填之以金粉,谓之“戗金”。

与彩绘不同,雕填的纹样在视觉上有着极其鲜明的轮廓,用绘画来比拟的话,如果说彩绘是浓墨重彩的话,那么雕填则是如同工笔一般的细笔描摹。

雕填工艺之细腻,甚至可以精准到树叶的纹理、鸟兽的绒毛,仿佛要切中万物之筋脉一般,所以这种细微刻画被称之为“撕筋”。

刻灰,可以看作另一种雕填。同样是刻,雕填只刻到漆层,刻灰却刻到了漆层之下的灰层,雕填刻的是线,刻灰刻的是面。

刻好之后,同样也是填入颜色,因为刻得深,所以最后其花纹是低于地子表面的,有种类似木刻版画的效果。

至于镶嵌,就非常好理解了,就是将各种名贵的材料依据颜色分别雕刻、打磨,然后再组合成一幅完整的画面,嵌入漆胎。以贝壳为材料的,称之为“螺钿镶嵌”;以玛瑙、翡翠、碧玉、寿山石、青田石等为材料的,则称为“百宝嵌”。

古代制作人脸时,常用象牙雕刻,如今象牙禁止交易,改用牛骨,依然获得同样的效果。可见艺术高低与材料无关,与匠心有关。在嵌入的材料上,还可以再次镶嵌,称之为“矫嵌”,又是一种“锦上添花”。

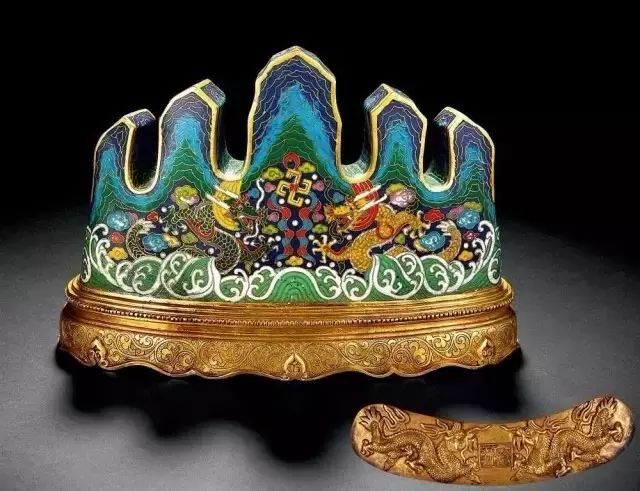

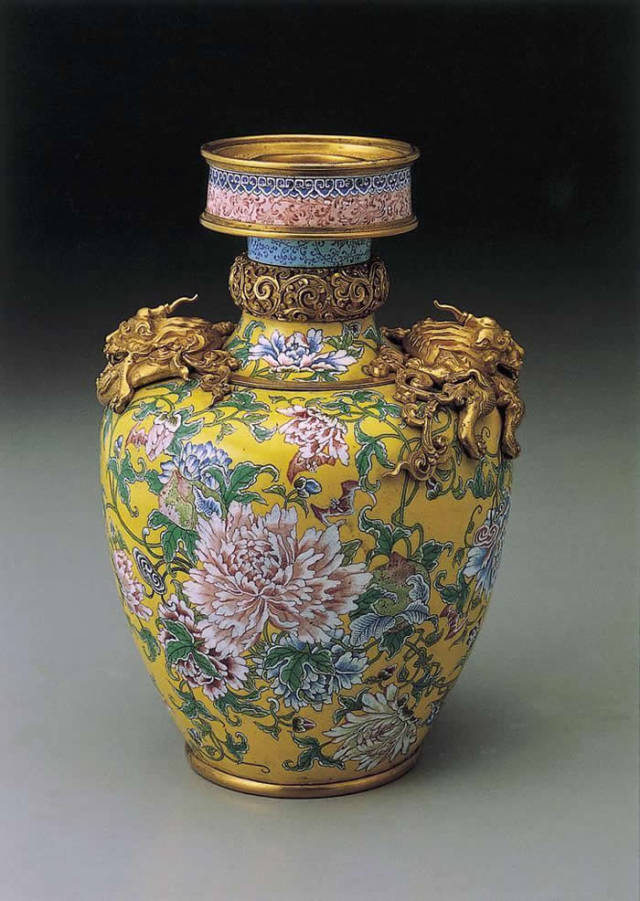

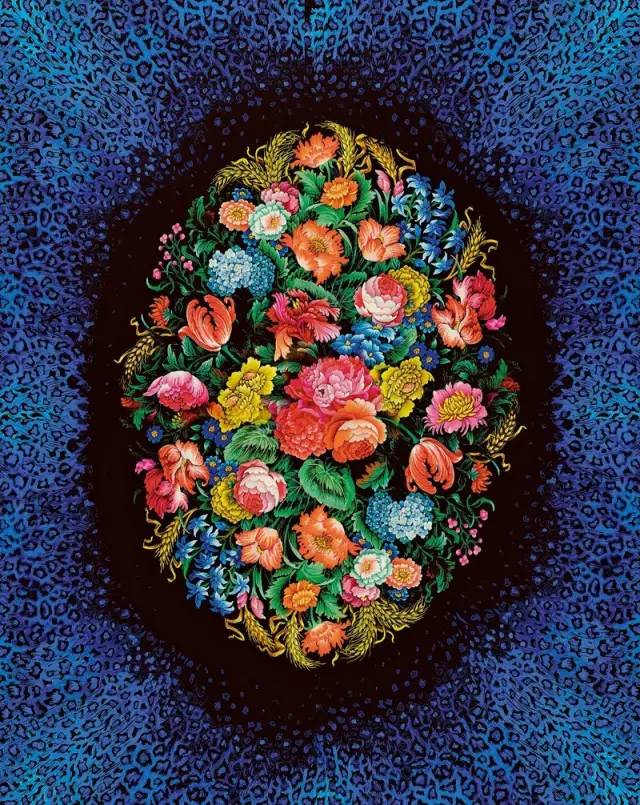

景泰蓝,中国的著名特种工艺品之一,正名“铜胎掐丝珐琅”,俗名“珐蓝”,又称“嵌珐琅”,是一种在铜质的胎型上,用柔软的扁铜丝,掐成各种花纹焊上,然后把珐琅质的色釉填充在花纹内烧制而成的器物 。

景泰蓝中的“景泰”,是明朝第七位皇帝朱祁钰的年号。景泰年间的蓝釉料突破性地发明了天蓝、钴蓝、宝蓝,且多用蓝色作底色,显得清雅高贵、沉着大方。如此一来,虽非景泰首创,这种器具却在之后统一被称为“景泰蓝”。

明清两代,景泰蓝在宫廷皇族中兴盛了三四百年,是两朝帝王专享的御用工艺,被誉为“东方奇葩”。制作工序细分起来有100多道,相当耗费人力心力,无处不体现皇家的尊严和奢华,因而,古时有“一件景泰蓝,十箱官窑器”的说法。

▲林徽因设计的夔龙纹对罐

但这种另两朝帝王都“为之倾倒”的绝美工艺,在1949年建国以后,却开始逐步萎缩,再得到不少文化名人的关注后,其命运才得以转变。其中就有才女林徽因。

景泰蓝的制作工序大致分制胎、掐丝、烧焊、点蓝、烧蓝、磨光、镀金7道,小的流程共有108道。而每一道小流程,又分为很多个细节。

器物有魂魄。每一件器物,从设计到制作,到反复的点蓝、烧制,都需要匠人极致的付出。

掐丝。把扁铜丝按照图纸的花纹,用镊子掰成一段段弧形,然后用白芨糊,一点点粘在做好的铜胎上。

这是景泰蓝工艺,最“魔幻”的一道。

繁复的花纹,精细的工艺,是对人心力和体力的双重考验。毫厘之间的作品,却需要几个小时,甚至几天的时间。

点蓝,是把各种颜料点涂在器物上。

师傅们不紧要洗净双手,避免手上的油脂污染,还要屏息凝神,十二分专注。稍有不慎,就会“崩蓝”,前功尽弃。

炉内温度高达600度,极易灼伤。

每一个步骤,都有着外人不可知的枯燥和危险。“如果不是真的爱这一行,是坚持不下来的。”

数古历今,中国足以承载礼之高度的国宝重器,也唯有玉、瓷、锦、剑和景泰蓝这几种,而其中又以质沉、色艳、艺绝的国宝景泰蓝为尊。

早在1793年,大英帝国的使节团来中国进行文化交流访问,为首的使臣马戛尔尼,代表大英帝国将天文地理音乐钟献给了乾隆帝,作为回赠,乾隆赐给了他们一件宫廷景泰蓝。

这次外交事件,正是景泰蓝以中国传统文化精粹的身份,成为国家外交重礼的开始。

情感的核心是传递,文化的核心是传承。景泰蓝,这一融合中华传统工艺精髓和西方珐琅绝美色彩的尊贵艺术品,承载着的,正是我国几千年来友善亲邻、共荣同兴的价值理念和情感!

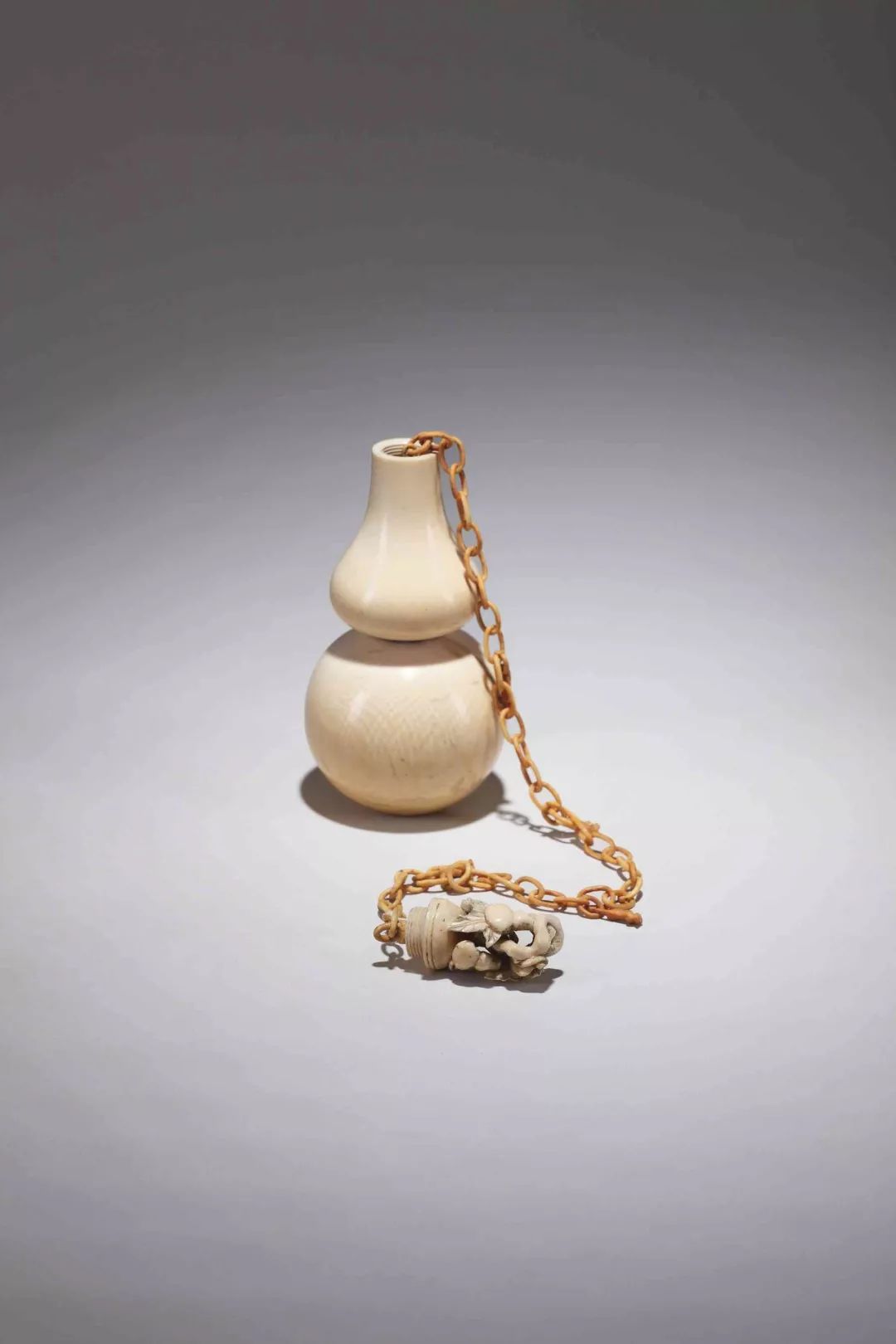

在玉雕漫长的发展史中,明清初期,玉器开始形成了固定的流派,即南玉作、北玉作。南玉作以苏州、扬州为中心,北玉作以北京为中心。

清代,大批南玉作能工巧匠来到北京,形成了集两家之长,融南、北玉作之美的北京玉器。无论是从制作流程、器物造型还是构思设计,此次体现出一种特有的皇家风范和文化气息。

它们充分汲取了各地民间工艺的精华,在清代均开创了中华传统工艺新的高峰,并逐渐形成了“京作”特色的宫廷艺术。

京派也称宫廷派,发端于西安,后迁移到北京,到明代时期最为鼎盛,以宫廷风格为主,大气、华贵、稳重、雄浑。简约中透着稳重,雄厚中体现皇家风范,气度中流露出对国学传统的一脉相承。

北京玉雕在制作上量料取材,因材施艺,尤以俏色见长。在识别北京玉雕时,一般从玉雕的质地、色泽、雕工和纹理入手。

首先北京玉雕的质地坚硬、晶莹细腻,而南派玉雕用的一般是软玉;其次北京玉雕色彩绚丽,玲珑剔透,南派的玉雕色彩柔和,第三,北京玉雕的雕刻十分注重造型,具有宫廷艺术的风格,而南派玉雕一般造型比较随意,风格比较粗犷。

俗话说“玉不琢,不成器”,那些造型别致,款式精美,寓意美好的玉雕都是经过多道工序,才能那般美,那般独具魅力。

历代玉雕师也都传承着:“玉必有工;工必有意;意必吉祥”这样一个道理。由此可见我国玉石雕刻的悠久历史、闻名世界,源远流长的玉文化。

(声明:本公众号转载其他媒体内容,旨在传递更多信息及用于网络分享,不具有任何商业目的。如有版权异议及其他任何问题,请与我们联系,我们会尽快妥善处理。)