《民艺》2019年 第三期

葫芦在中国北方地区种植区域非常广泛,聊城就是我国葫芦种植的重要区域。聊城葫芦的种植和工艺的发达与自身的地理、自然和人文环境有密切关系。聊城地处黄河中下游冲积平原,地势平坦,土壤肥沃,属于暖温带季风气候区域,四季分明,光照充足,雨水充沛,适合于多种生物繁衍生息。该地区除了玉米、花生、小麦、棉花、蔬菜等农作物之外,还广泛种植葫芦。葫芦这种作为可食、可用、可玩的作物,从明朝初年就在聊城方圆20里的区域被大量种植,并形成了刻葫芦的民间习俗,逐渐影响到了菏泽、石家庄等地。明清时期,聊城商业、交通和文化地位,人员的流动,以及人们的娱乐需求是葫芦雕刻得以发展的重要原因。清末民初,聊城地区蓄养蝈蝈的风气日趋兴盛,种植、雕刻和销售葫芦逐渐成为重要副业,以葫芦为业的人逐年增加。葫芦生长特别喜爱沙土,因而聊城葫芦的种植和雕刻主要集中在城关、阎觉寺、梁水镇三乡,如陈庄、郎庄、大扬庄、赵李王、拐李王、小赵庄、王辛、王家庙、谷苏庄、李什庄、孟庄、路庄等,这些地方生长的葫芦壳质细腻松软,便于削刻。在众多的刻葫芦工匠中,郎庄的郎发敏、陈庄的陈金语、大杨庄的杨印台等雕刻的葫芦图案最为精美,刀法熟练流畅,乃葫芦工艺中的佳品,在20世纪30年代每支竟售1个银元,而且供不应求,求购者络绎不绝。1949年后,由于多种原因,葫芦的种植和雕刻逐渐停止。自农村实行“联产承包责任制”以来,农民的自主权逐渐扩大,在解决温饱问题之后,把葫芦的种植和雕刻当成副业又逐渐发展起来,而葫芦雕刻也作为重要的民间技艺和工艺制品备受各界关注。

因葫芦品种的差异,葫芦的用途也不一样,各地利用葫芦进行工艺制作,形成了别具地方艺术特色的葫芦文化,甘肃的陇东、山东的聊城就是这种文化中非常具有代表性的两个,但二者在葫芦的制作工艺上各具特色。陇东的葫芦多用于观赏,雕刻以针刻为主。陇东葫芦工艺精品属于微雕一类,直径为4.5厘米的葫芦可以雕刻有150名儿童的“戏婴图”,直径为5厘米的葫芦可以雕刻204首唐诗、120幅“敦煌飞天伎乐”等,雕刻的细部必须在放大镜下才能看清,可见工艺之精细,刻工之高超。

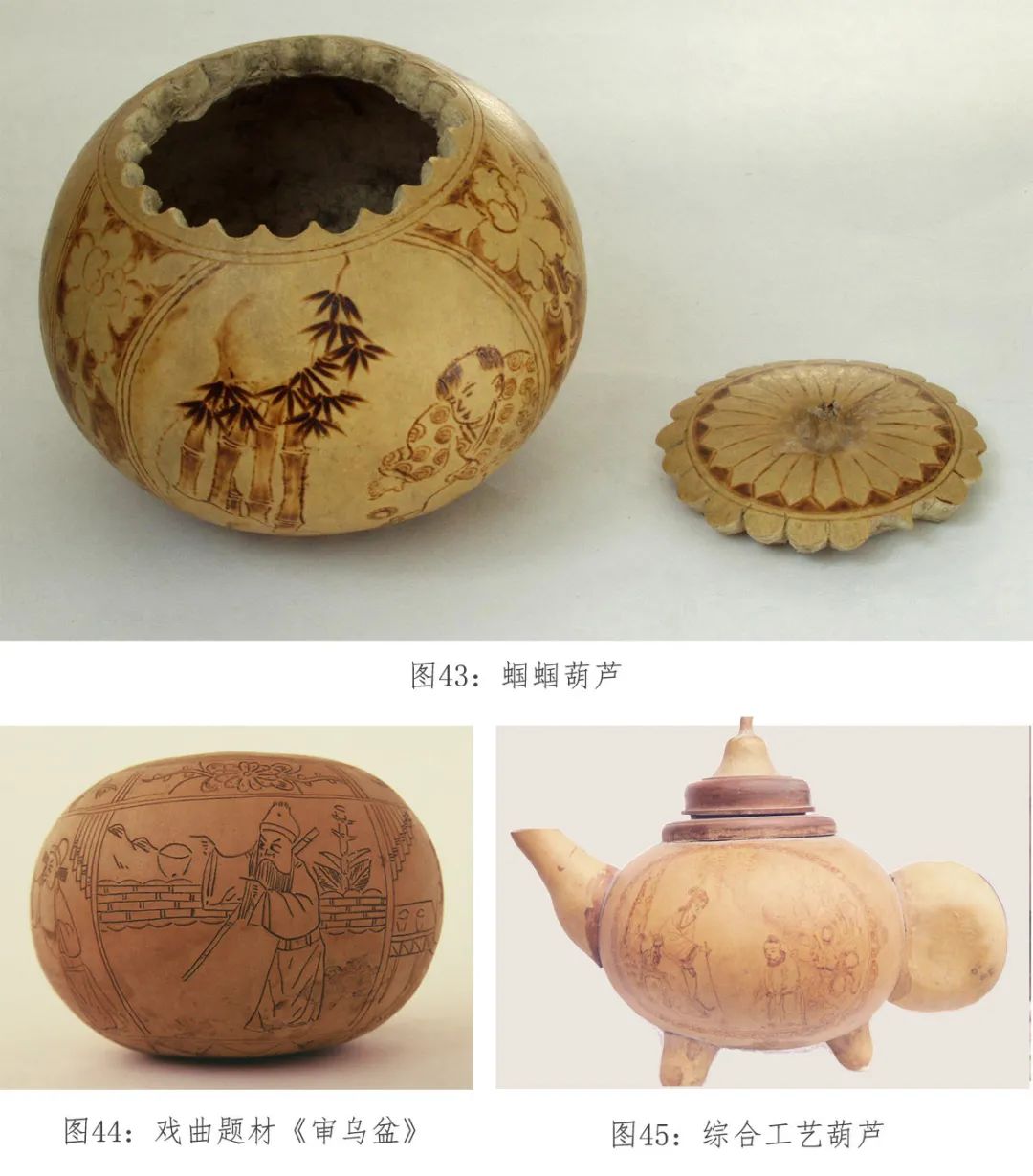

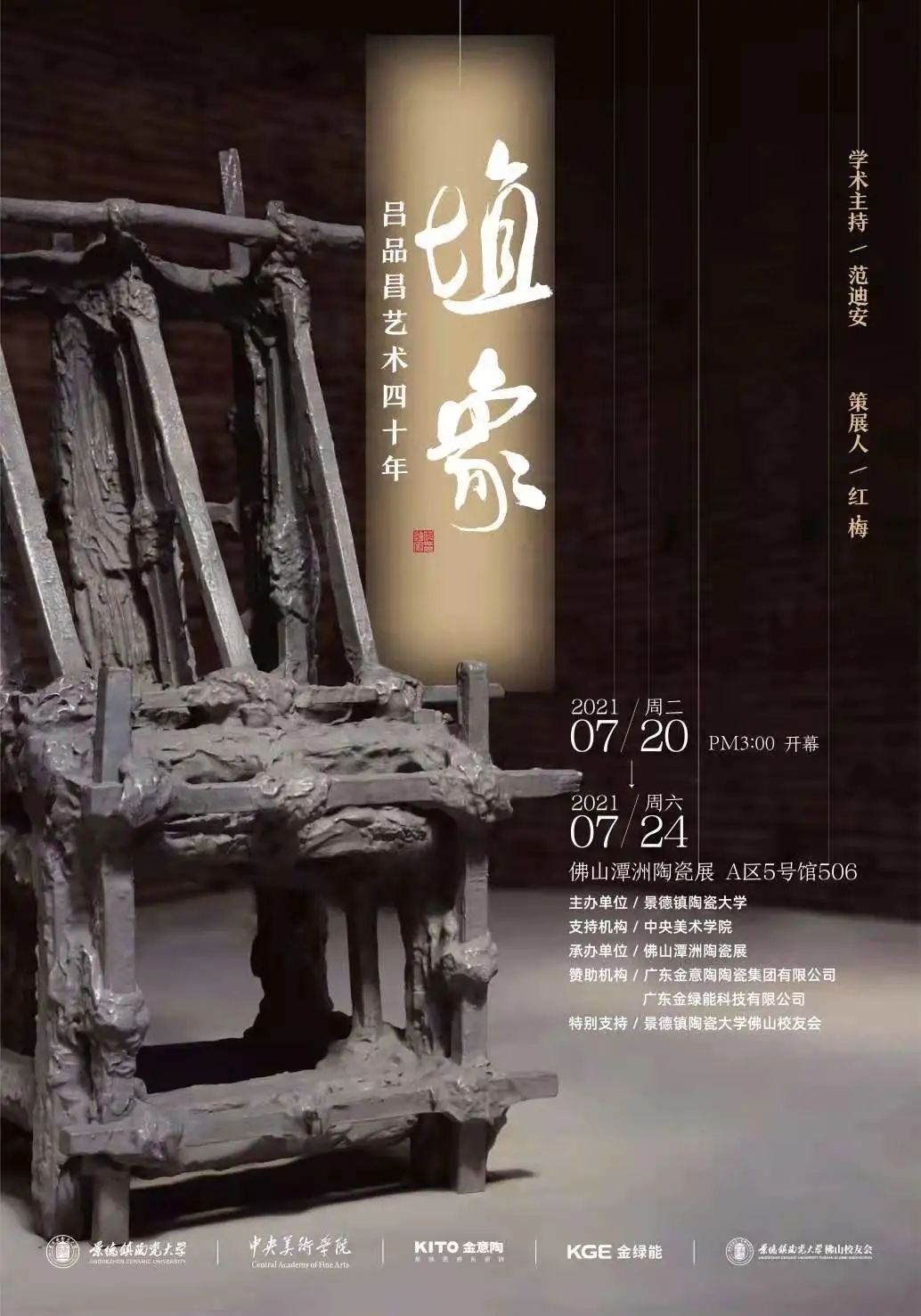

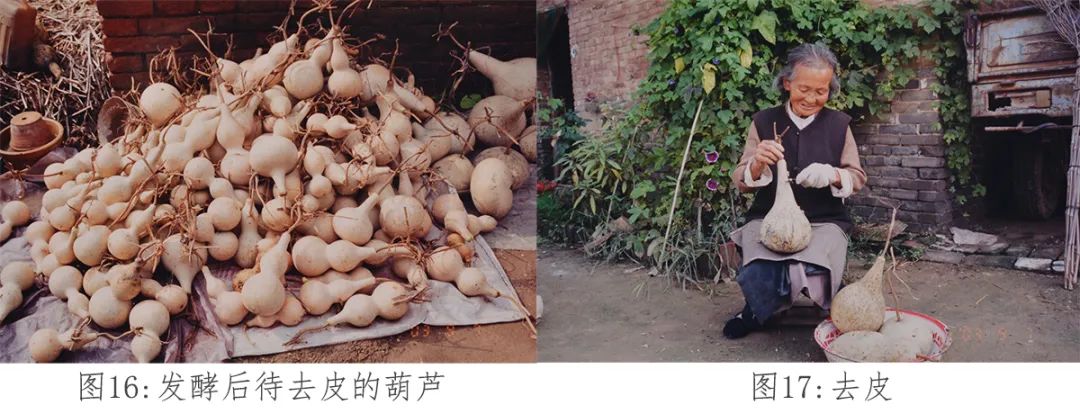

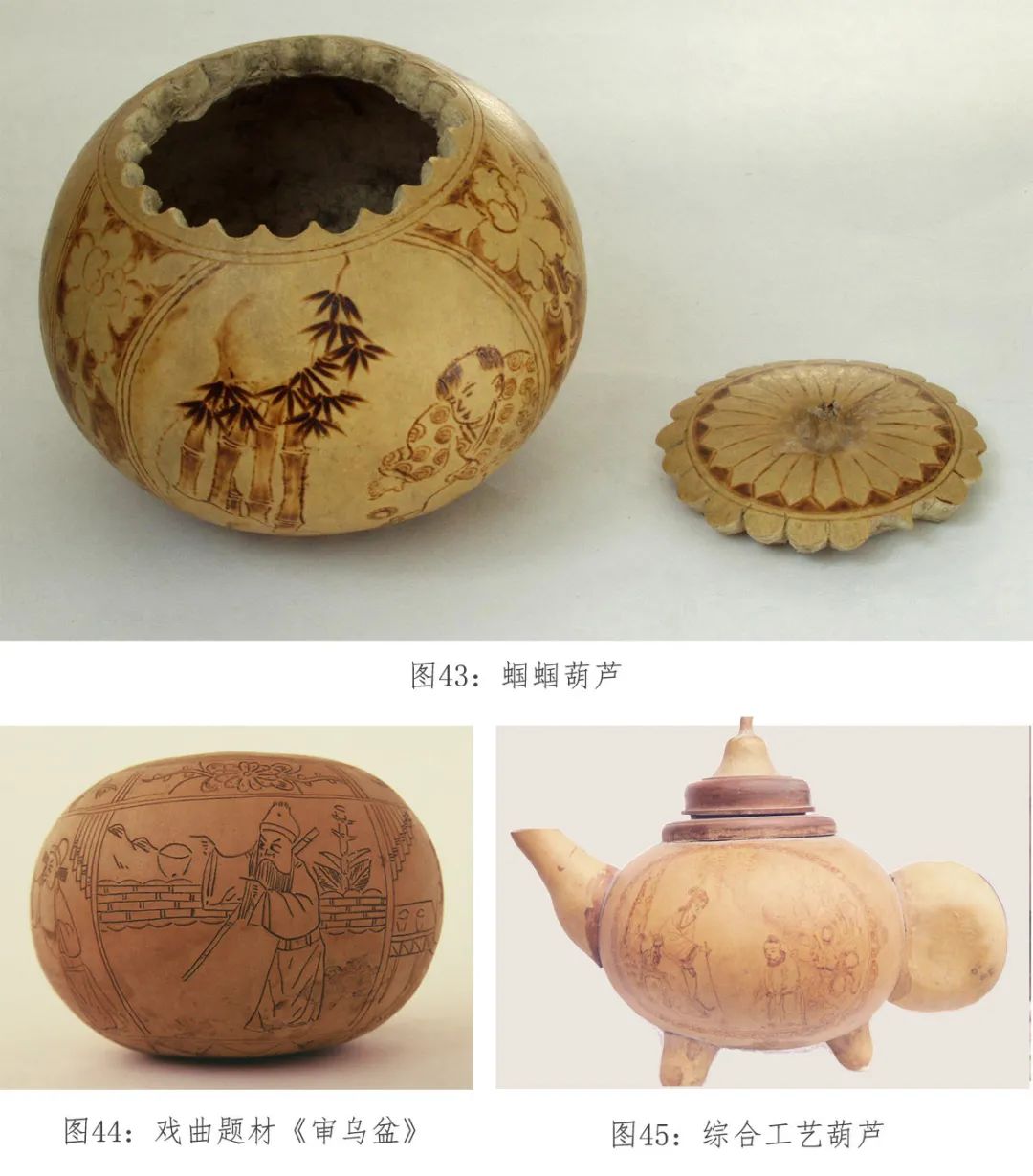

聊城葫芦,从葫芦品种看主要种植大葫芦(在北京、山东、天津一带也叫做“扁葫芦”或“柿子葫芦”)、丫腰葫芦(牙牙葫芦)和短柄葫芦(瓢葫芦)。从葫芦用途看,包括以蝈蝈为代表的鸣虫葫芦,以及供陈设观赏的工艺葫芦。蝈蝈葫芦,又称蚰子葫芦,其工艺主要有以下几种:刻、片、彩绘、砑花、透雕五种,而陈设观赏类工艺葫芦多为刻葫芦或烫葫芦,与其他地区的葫芦工艺相比,工艺手法比较丰富。用于制作蝈蝈葫芦的主要有本长葫芦、范制葫芦、捆扎葫芦,范制和捆扎是在葫芦生长过程中所采取的葫芦造型措施。一般经过去皮、工艺加工、截口、装簧、上口盖(或开窗)五道工序。无论是鸣虫葫芦还是工艺葫芦,第一步必须给葫芦去皮。聊城人给葫芦去皮一般采用水煮和发酵法。去皮后,将葫芦放置在阴凉处,阴干,不要在太阳下暴晒,以免葫芦裂开。接下来会因不同的工艺处理进入不同的工艺阶段。如果采用刀片工艺,则进入葫芦的染色阶段,即将去皮的葫芦放入颜料水或茶水中煮,使葫芦表面附着上颜色,阴干后,进行艺术的削刻,葫芦的白茬和染色形成色彩对比,非常具有视觉冲击力。

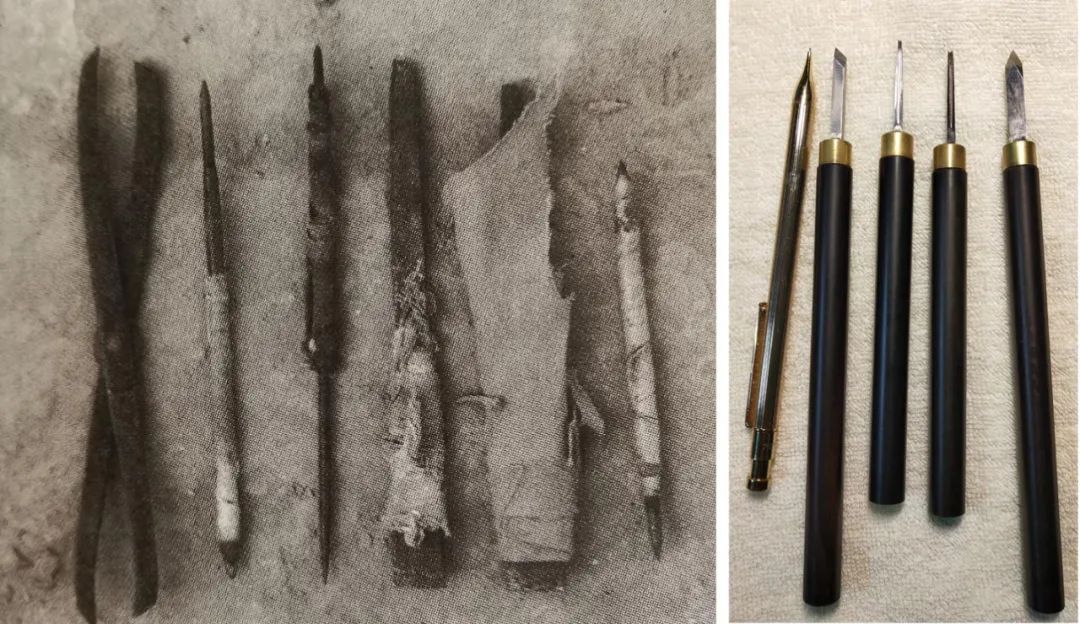

图11:八仙题材刀刻工艺葫芦

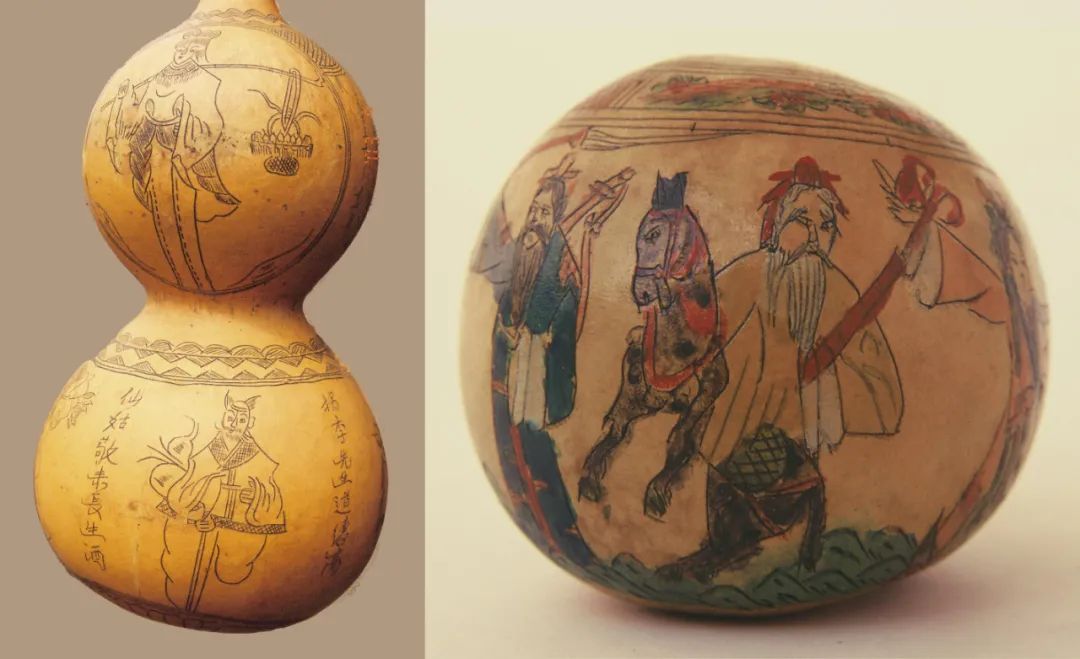

聊城为地处京杭大运河的重要商埠,过去为商贾云集的重镇,来往商人众多,繁忙的商业往来,单调的船上漂流生活,使蝈蝈葫芦成为当时人们重要的娱乐和观赏物品,距今已有500余年的历史。清末民初,聊城民间畜养蝈蝈之风日盛,为葫芦工艺的发展又提供了新的契机,在雕刻工艺和艺术特色上不断推陈出新,又经过一个多世纪的发展,形成了独特的雕刻手法和艺术特征。(一)刀刻。聊城刻葫芦的发展大致经历了三个重要发展阶段:粗花雕刻阶段,距今已有三、四百年的历史,主要作品为花葫芦、片花葫芦,雕刻的主题多为粗线条的花、鸟、鱼、虫,葫芦尾部开口,今天的刀削葫芦就是这种工艺的继承、延续和发展;细刻葫芦阶段,距近二百余年的历史,主要有“狮子滚绣球”、“松树花篮”、“打鱼”、“读书”、“耕田”等。清末民初,由于聊城畜养蝈蝈习俗的盛行,葫芦雕刻艺术得到空前发展,选料、着色、刀法更为讲究,选材更为广泛,如“八仙过海”、“水浒人物”等。

刻葫芦又称“线刻葫芦”,葫芦艺人所用刻刀非常窄,与针类似,刻出的图案线条流畅、细腻,表达的人物、花鸟栩栩如生。细刻葫芦因选材、手法及刻画的主题不同又可以分为两种,即“一细葫芦”和“二细葫芦”。“一细葫芦”是聊城地区蝈蝈葫芦之精品,民国初年一些葫芦艺人所刻的这种葫芦售价高达1-3个银元。这种葫芦用料非常考究,选材仔细,所用葫芦的造型及质地都精心选择,甚至是在特定土壤环境种植的特殊葫芦品种,然后精雕细刻,造型语言以线条为主,题材主要是戏曲人物、神话传说、龙凤祥鸟,以及少量的风俗人情等,其中人物居多,多取戏曲故事的典型情节和关键人物,人物着装刻画多从戏曲中来,如京剧、吕剧以及豫剧等。在刻画人物的同时,还配以戏剧及神话故事中的道具,或配上台词,对刻画内容进行解说,字体工整有力,与所刻画的人物交相辉映,酷似文人画中书法和绘画的结合。刻完葫芦后,在葫芦表面涂一层墨色,色干之前,用干净的抹布将墨色擦掉,部分墨色进入刻画的阴线中,图案线条呈黑色,葫芦表面色彩与墨色对照,突出了图案的艺术效果。“二细葫芦”工艺与“一细葫芦”类似,但葫芦的用料稍次,图案多鸟、兽、鱼、虫等。

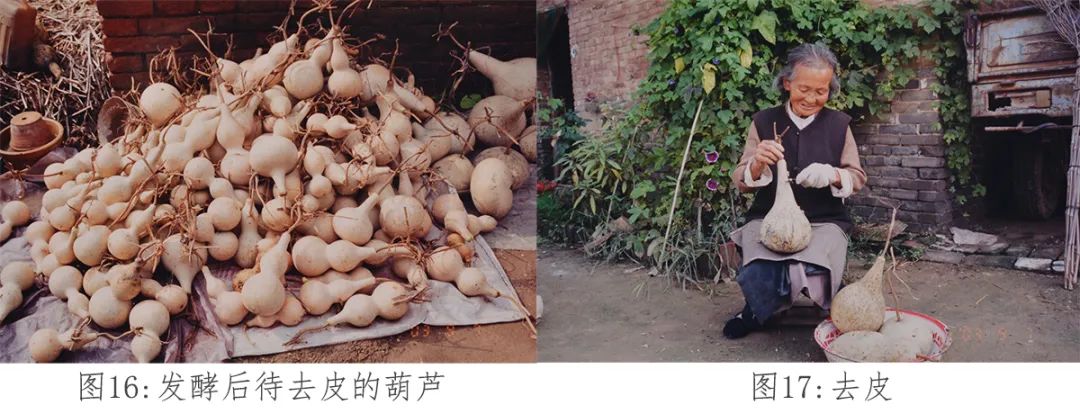

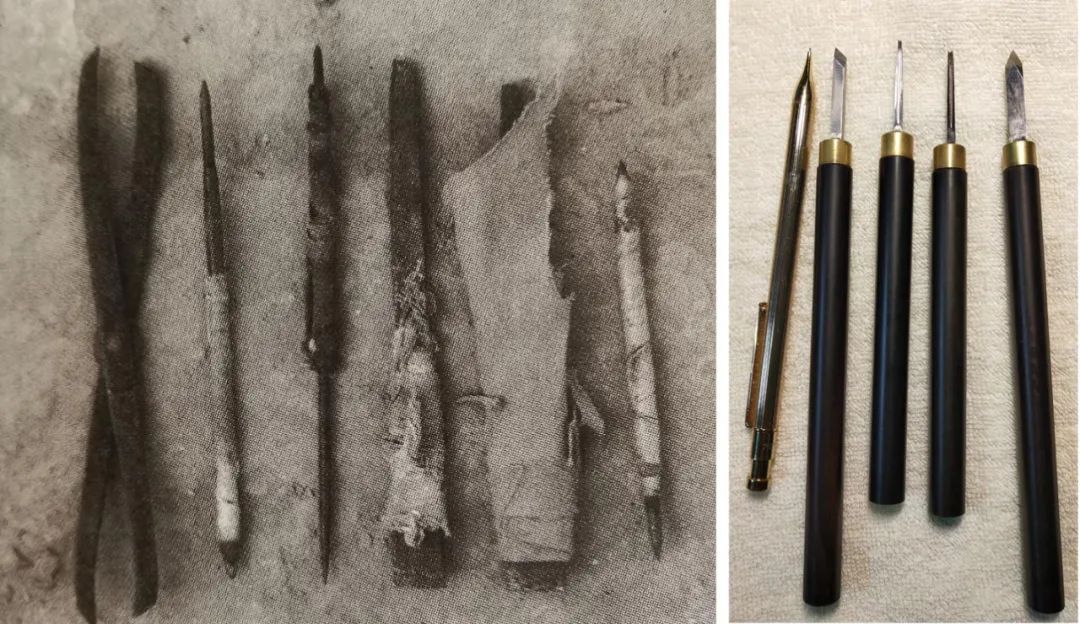

刻是聊城地区蝈蝈葫芦的主要工艺技法,其主要用具包括刻刀、木锉、刺针、圆规等(聊城人把这些工具叫片刀子、划刀子、圆杖、圆子等)。刻刀是用来刻画线条的;刺针是用来点按图案中的“点”的;圆规其实也是一种刻刀,用来在葫芦上面刻画圆环,既起到刻的作用,也有圆规的功用;木锉是在给蝈蝈葫芦安口盖时,进行特殊处理的。葫芦的刻画最能够体现艺人的审美和工艺水准,在动手刻画之前,艺人必须根据葫芦的造型和表达的主题进行构思,真正做到“成竹在胸”,而一旦下刀刻画,刻出的线条就不能更改,因而要求艺人能够把艺术构思和刻画表现工夫完美结合起来。

图18:刻葫芦用的工具,刻刀、木挫、刺针和圆规等

准备阶段主要包括选择葫芦(选择造型和质地合适的葫芦)、葫芦去皮、准备用刻画的工具等。刻葫芦用的工具必须锋利,否则会影响葫芦刻画的效果,工具可以用磨刀石或细砂轮磨。经过去皮处理并阴干的葫芦就可以进行雕刻了,在动手之前,要把去皮后的葫芦表面用干燥的抹布擦干净,使葫芦表面的真实面貌显露出来。葫芦艺人还经常采用一些特殊的方法对葫芦表面进行处理,如将擦干净的葫芦在头上蹭一蹭,据说是借助头上油泥,使葫芦表面光洁,便于艺术表现,是否有道理不得而知。

图19:葫芦艺人将干净的葫芦在头上蹭,使葫芦光滑,便于艺术表现。

刻画阶段具体可以分为三个步骤:一,先刻画葫芦的顶端;二,对葫芦的腹部进行分区(有时不分区,整个葫芦的腹部刻画一系列故事情节;分区的多少也根据艺人构思的需要,最多可以分4个区域),区域之间用线隔开;三,在分区内根据构思,对葫芦进行刻画。葫芦顶端的刻画,首先用圆规在葫芦顶端刻画圆环,圆环的大小和数量根据艺人的构思而定。以葫芦顶端的中心为圆心,将圆规一端稍刺进圆心,圆规叉开,手控制圆规的张开程度,用圆规另一端的刻刀刻画圆环。葫芦的一端刻画3-9个圆环是很常见的,圆环之间还刻画各种图案,或者点按各种纹样。圆环的刻画需要很强的手头工夫,比较规则的葫芦,圆环很容易首尾合拢,但表面略有起伏的葫芦就需要艺人不断变换圆规,才能使圆环刻画成功。圆环之间图案的刻画,有时需要先分区,再在分区内进行图案的刻画。

刻完葫芦的顶部,开始处理葫芦的腹部(葫芦肚)。腹部是葫芦工艺最集中的表现部位,艺人所表现的整体构思和传达的故事情节、审美理念都在这里展示,而葫芦的顶部由于开口或加盖的需要是可有可无的,因而腹部工艺的好坏决定了整个蝈蝈葫芦的艺术水准和市场价值。葫芦腹部可以作为一个整体进行艺术表现,也可以分区。每个分区内刻画的人物、故事情节可以没有任何关系,也可以是同一主题的不同情节。人物的刻画从头部开始,先刻画五官,然后是头饰、躯干、着装等。刻完的葫芦,人物造型、服饰肌理清晰可见,线条深陷于葫芦表面。至此,刀刻葫芦的第二阶段完成,进入蝈蝈葫芦的后期处理作阶段。

图23:葫芦腹部图案刻画

后期处理阶段包括对葫芦上图案的处理,以及开口、装簧、开窗、上口盖等过程。这里主要谈图案的后期处理,就是对图案的阴线进行着色,使线条和葫芦表面的颜色形成对照,增加葫芦表面艺术效果的过程。这个过程很简单,用带油棉团蘸色(黑墨水或锅底灰)在葫芦表面擦染,然后迅速用干净的抹布把葫芦表面颜色擦掉,而图案阴线内部存留颜色,于是线条呈黑色。

图24:在刻画完的葫芦上,蹭一些黑色,使图案清晰可见

刀刻葫芦一般是在去皮葫芦上直接进行。近年来为了突出葫芦表面的装饰意味和色彩效果,也有对去皮葫芦先染色,再进行刻画的,所染颜色主要是红色、蓝色或茶色。染色方法与刀削葫芦的染色过程一样,而刻画过程与对原色葫芦刻画的第一、第二阶段是一致的,不需要第三步,因为经过染色的葫芦表面与刻画露出的白茬阴线已经形成了鲜明的对照。

图25:先染红色,再进行刀刻的葫芦

(二)刀片。葫芦的刀片工艺为山东,特别是聊城蝈蝈葫芦工艺所特有,这种葫芦工艺非常简单。具体过程如下:第一步,取去皮大葫芦若干,染色。染色主要有红色、蓝色和茶色。着色方法是将葫芦置于放有红、蓝颜色,或茶叶的沸水中煮,使颜色附着于葫芦表面,阴干后备用;第二步,刀刻和刀片。着色后的葫芦,可以直接用锋利的刀片在表面削片,露出葫芦内部的白色,附着在葫芦表面的颜色与被削露出来的颜色形成鲜明对照,创造出别具特色的艺术风格。图案大多为几何纹样或简单的植物花卉图案,粗犷豪放、干净利落、洒脱率意,非常具有民间的质朴趣味。有时也在着色葫芦表面,用画圆刀具刻出几个圆环,将葫芦表面分成几个区域,在各区域分别片出不同的图案,并在葫芦顶部开口。刀片葫芦工艺简单,风格独特,在聊城地区或用于畜养扎嘴、蝈蝈,或直接当作儿童的玩具。刀片是聊城蝈蝈葫芦的一大特色,题材以花鸟居多,所用葫芦有瓢葫芦、丫腰葫芦、扁葫芦等。

图26:先染红色,再进行刀片的葫芦

(三)彩绘。彩绘葫芦是在刀刻的基础上发展起来的,着色前期的工艺过程与刀刻葫芦类似,但雕刻内容不需要过细,只雕刻出人物、花卉等的轮廓就可以了,然后用毛笔蘸色在轮廓内用大笔触上色。颜色以红色、绿色、蓝色为主,也有少量的黑色。

(四)透雕。蝈蝈葫芦的透雕工艺,是近年来在继承和发展传统葫芦工艺的基础上发展起来的。刀刻、刀削、彩绘葫芦工艺都是在葫芦的表面进行艺术处理,并形成各种图案效果。而透雕则是把葫芦壁刻透,形成立体图案。透雕葫芦的制作有时也结合彩绘、刀刻工艺进行。透雕蝈蝈葫芦除了形成特定的艺术效果外,透过镂空增加空气的流通,也便于蝈蝈声音的传出,改善了蝈蝈葫芦的声音效果。

图31:刻、透雕结合的葫芦

(五)砑花。砑花葫芦也称作押花、掐花。据记载这种工艺源于明清时期,用金属刀、玛瑙、玉、牙等制成的押花刀具,在葫芦表面押挤出阳文花纹,效果独特。制作砑花葫芦主要有挤砑与擀砑两种技法:挤砑是用宽刀在图案边缘处,向两边轻轻挤压、使线条凸起。从起刀到落刀,要灵活掌握,有深有浅,在挤砑花纹时,沿着花纹边缘以刀尖稍用力挤砑,不要用力过大,力量主要用在靠花纹的一侧,另一则基本上不需要用力,刀过后就会出现一条呈斜面的凹沟,靠花纹的一侧较深,花纹的另一侧也如法炮制,这样花纹就凸现出来,也就会有轻微的浅浮雕效果。擀砑是用宽刀或大刀的斜刃,在图案空白处进行推砑,使空白处凹下去。图案线条更加明显。初步赶压时先用宽刀,要轻赶,不能伤到葫芦的皮质,皮质损坏就失去了砑花葫芦的价值。待浅浮雕效果出来后,再一次用大刀进行赶压,这时用力可稍重些,把空白处凹凸不平的地方赶下去。

(六)烫。用加热的金属利器在葫芦表面灼烫,早期采用火烧工具进行烫绘,近年来聊城地区的烫葫芦是近年来为开发旅游产品,为追求经济经济效益而迅速发展起来的工艺技法,多采用电针,并出现了批量化生产车间。近年来,除了一些老艺人还能熟练刀刻技法外,年轻人为省时省力,多热衷于烫。

图34:烫葫芦 作者李亚宁

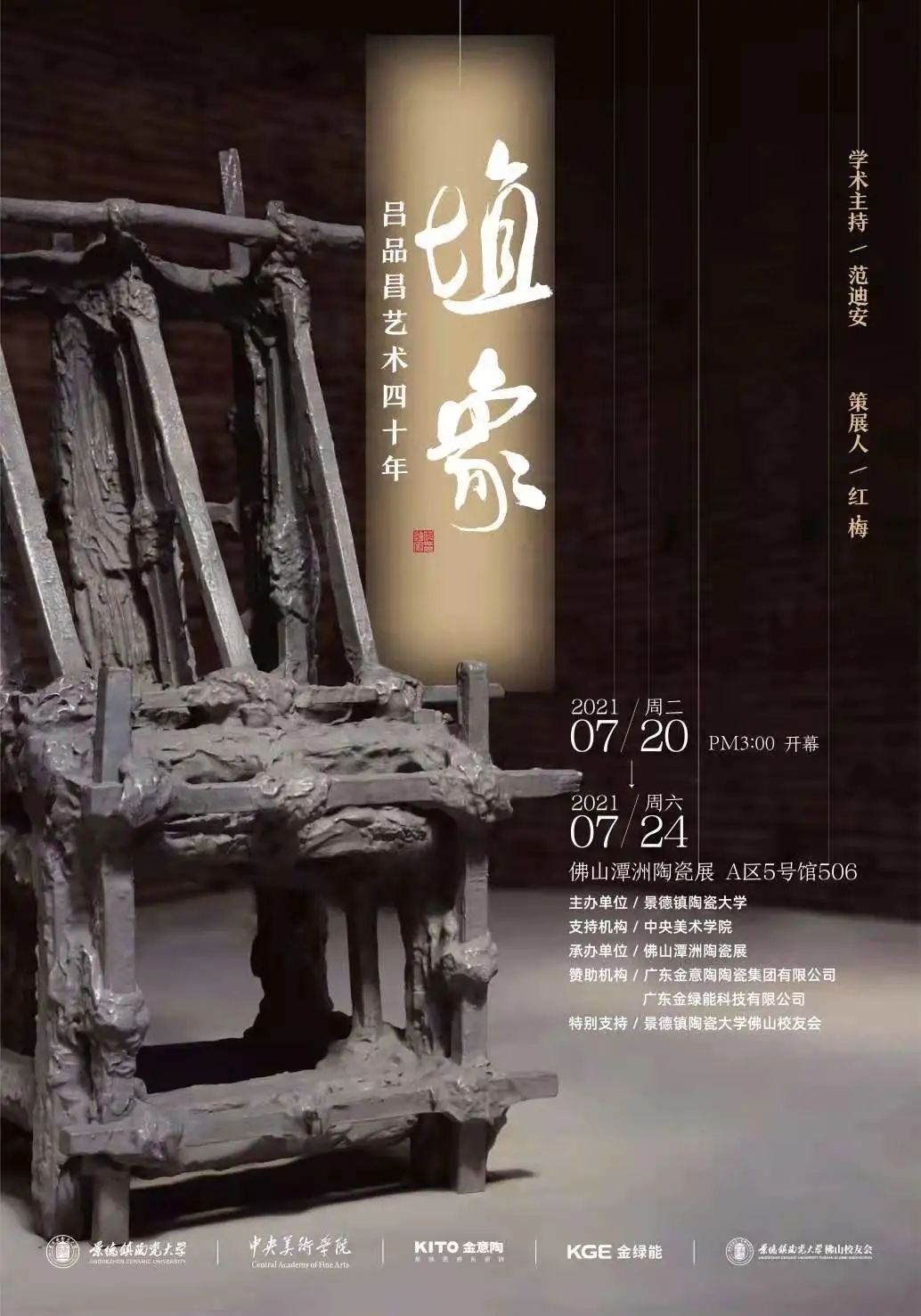

聊城葫芦既是人们畜养蝈蝈的盛具,也是人们表达审美理念、民俗信仰、精神意趣、宇宙观念等的载体。在近500余年的发展中,聊城的葫芦,无论是工艺技法,还是表现题材都在不断发展变化。题材的变化体现了葫芦工艺的时代性,从早期民俗、风景、封建礼教,如狮子滚绣球、打鱼、读书、耕田,到后来的戏曲人物、文学故事、神话传说、阴阳八卦、吉祥如意等,以及现在地方名胜、风土人情、民间传说、婚丧礼俗,蝈蝈葫芦的装饰题材非常丰富。戏曲人物是清末民初发展起来葫芦装饰题材,主要工艺是刀刻,选材、着色和刀法非常讲究,线条优美流畅,人物栩栩如生,神态生动活现。戏曲人物及场面的刻画主要在葫芦的腹部进行,一个葫芦腹部最多可以对角分为四个部分,每一个部分表现一出戏的场面。一个小小的葫芦上最多可以刻画四出戏。戏曲人物的刻画一般选择戏曲中关键的人物、情节,或是戏曲要传达的主题思想。《路遥知马力》《铡美案》《三娘教子》《审乌盆》《姐妹易嫁》《小上坟》《梁山伯与祝英台》《拾玉镯》《四郎探母》《打金枝》《孟姜女》《窦娥冤》《苏三起解》《西厢记》等都常见于葫芦装饰之上。戏剧人物是葫芦刻画的重点,配以景物,如亭台楼阁等。值得注意的是,一些葫芦艺人并不识字,他们了解的戏曲故事通过说书、看戏而来,因而人物特征多与戏曲着装有直接关系。据大杨庄葫芦艺人杨际俊讲,他本人不识字,所刻戏曲题材葫芦不刻戏曲名称,后来他儿子帮他刻出戏名,以帮助别人欣赏。

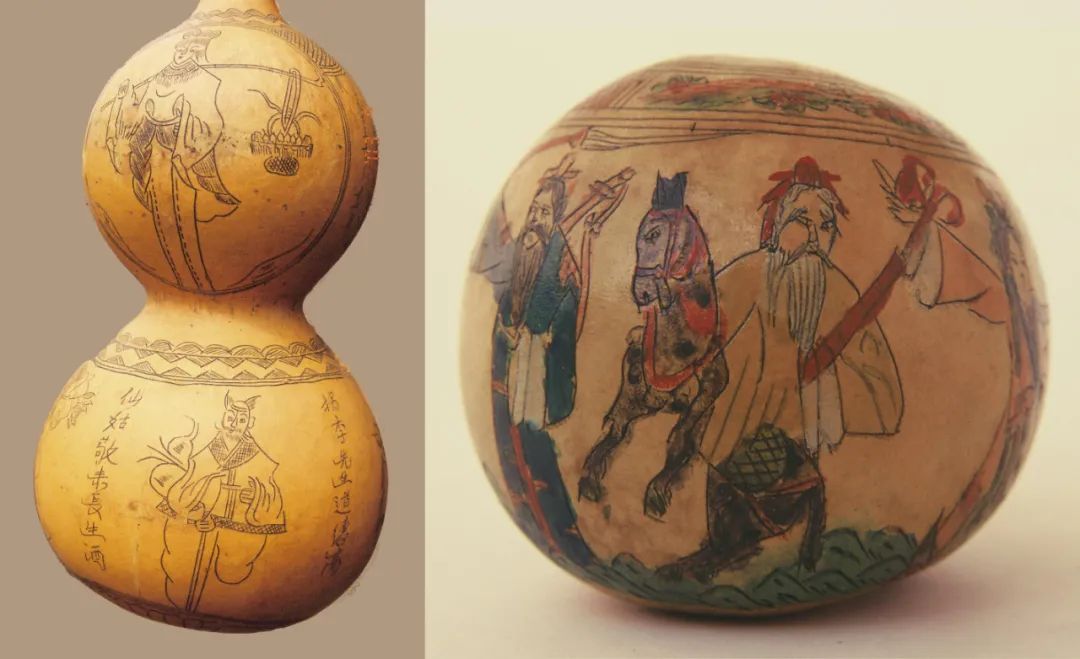

图35:戏曲题材《二进宫》

中国古典文学故事也是聊城蝈蝈葫芦经常刻画的内容,如《水浒》《三国演义》《红楼梦》《西游记》等。这些文学故事有的已经被改编成了戏剧,因而也就很难把文学与戏剧故事区分开来了。蝈蝈葫芦上常见的《江东记》《黄鹤楼》《定军山》《群英会》《诸葛亮吊孝》《木兰从军》《空城记》《回荆州》《白虎帐》《桃园三结义》《三英雄战吕布》等戏剧都是从古典文学基础上改编而来的,戏曲情节可能与古典文学原貌有差异,但并不影响葫芦刻画过程的艺术表现。

图36:《三国演义》题材

神话传说是民间美术中常见的题材,作为聊城地区一种重要民间工艺美术形式——葫芦也必然与神话传说有密切关系,如“八仙”和“白蛇传”等。以八仙人物为题材的葫芦工艺,根据工艺和葫芦类型的差异将这些葫芦分为三类:瓢葫芦、丫腰葫芦和扁葫芦。瓢葫芦的种植主要是实用目的,即将成熟的葫芦一分为二,用作取水的瓢。笔者幼时就经常用这种葫芦做的瓢从水缸里取水,后来用上了自来水,取水工具也变成了工业产品,葫芦瓢也逐渐退出了历史舞台。但在聊城地区被派上了另一用场,那就是葫芦工艺的创作。这种类型的葫芦也不用于畜养蝈蝈,是一种纯粹的工艺制作。工艺包括彩绘、刀刻和烫三种。

图37、38:八仙题材

几何图案和花鸟是聊城地区蝈蝈葫芦装饰的重要内容,无论是什么题材的,几何纹样或植物花卉几乎是必不可少的。总的来看,这些内容主要分布在葫芦的顶部。就几何纹样的整体而言,可以把它们分为四类:①圆环,几乎每一个葫芦上都有,大小多少不一;②分隔线;③花形的几何图案;④其他。其中最具有代表性的是花形的几何图案。这种图案来源于某些植物花形的几何化,刻画的非常工整,位于葫芦顶部最里面的圆环之中。

图39:几何图案

花鸟图案主要分布在葫芦顶部圆环之间的地带,主要有荷花、菊花、牡丹花等,并辅以其他几何图案。刀刻花鸟的笔法非常工整,犹如中国画的白描,足见葫芦艺人的工夫之精。彩绘葫芦中的花鸟图案线条不太工整,与色彩的结合运用,有国画写意的韵味。顶部都是花鸟,没有几何图案的蝈蝈葫芦并不多见,但别具艺术风格,也体现了民间艺人的探索和创新精神。几何图案和花卉是刀削葫芦比较常见的题材,并形成粗犷、率直的艺术风格。书法是聊城蝈蝈葫芦的另一内容,主要用于说明刻画的内容,如戏曲故事的名称,人物的内心活动等。聊城蝈蝈葫芦经过几百年的发展和传承,已经形成了一种别具特色的民间工艺美术品类,并超出单纯蓄养蝈蝈的功能范畴,成为民间表达艺术精神、民俗信仰、道德伦理、自然观念、生活方式等的物质载体。近年来,随着旅游业的发展,聊城葫芦的种植和工艺加工逐渐成为当地发展经济的手段,工艺手法与类型日益多样化。

1、董占军,乔凯.玩具[M].北京:中国社会出版社,2008.2、董占军,乔凯. 蝈蝈葫芦[M].石家庄:河北美术出版社,2003.3、王世襄.中国葫芦[M].上海:上海文艺出版社,1999.4、夏美峰. 名虫玩赏[M].石家庄:百花文艺出版社,2001.5、刘庆芳.葫芦的秘密[M].济南:山东教育出版社,1999.6、聊城市委宣传部.中国历史文化名城—聊城蝈蝈葫芦[M].济南:山东友谊出版社,1995

(声明:本公众号转载其他媒体内容,旨在传递更多信息及用于网络分享,不具有任何商业目的。如有版权异议及其他任何问题,请与我们联系,我们会尽快妥善处理。)