研究 | 何振纪:明清妇女婚嫁器物文化研究二题(一)

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-09-08 浏览量:341

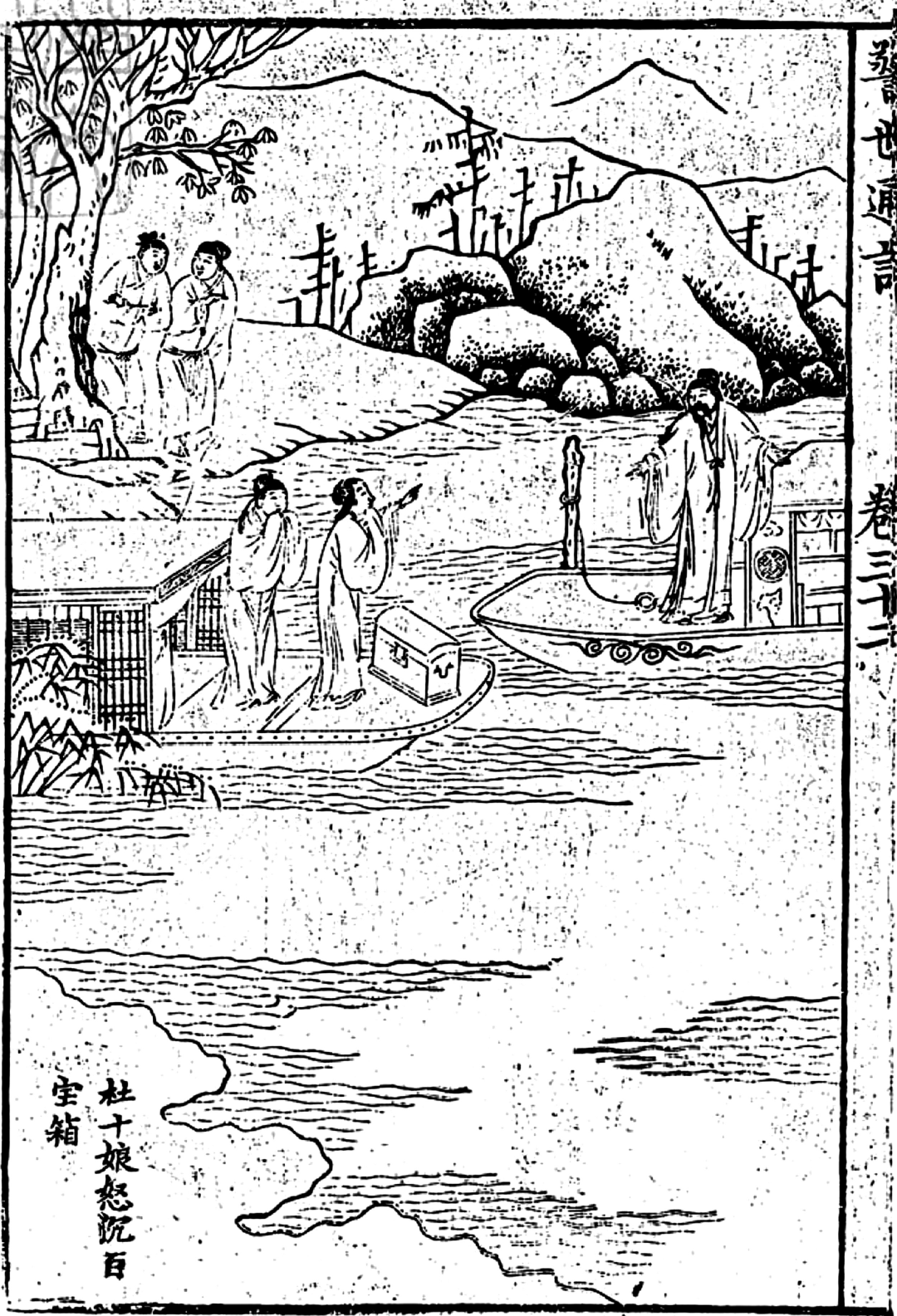

《情史》中几乎四分之一的篇目涉及对风尘女子的描写,她们有情有义,聪慧善良,重视情爱甚至超过性命,不但各自具有独特的个性气质,而且表现出复杂的女性情感状态。如该书中的卷十四《杜十娘》条,云浙人好事者为作《负情侬传》。即生活于1570—1622年间的华亭人宋懋澄,他从友人处听闻杜十娘的故事后,写成了文言小说《负情侬传》。之后经其文友冯梦龙又将《负情侬传》更名为《杜十娘》收入《情史》之中。后来,冯梦龙又将其改成白话小说《杜十娘怒沉百宝箱》收入其《警世通言》中。冯梦龙的《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》,即明末清初代表白话小说最有影响的“三言二拍”中的“三言”(“二拍”即凌濛初的《初刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》)。杜十娘的故事编列在《警世通言》第三十二卷,随着该书的传播而成为话本小说的名篇,被后世改编成戏剧、曲艺等艺术形式,常演不衰。故事的梗概是描述万历年间北京城南的教坊司名姬杜媺见鸨儿贪财无义,久有从良之志,遇见李公子甚有心赎身向他。但赎身的过程一波三折,后被好色贪财的纨绔子弟李甲在回乡途中骗卖予孙富而投江自尽的情节(图1)。

图1ˉ 天启四年(1624)序金陵兼善堂刊本《杜十娘怒沉百宝箱》插图,明代

杜十娘的际遇令人唏嘘不已,而其沦落风尘的身世却有着不同于一般风尘女子的智慧与刚毅的性格,让人为之动容。在杜十娘的故事中,最具戏剧性并展现出女主人公得知所托非人后的心灰意冷与决绝意志便是最后的散尽财宝并投身于江中的情节。在这个激烈的情节里,有一个扮演着重要角色的道具穿插其中,即篇名中的“百宝箱”。“百宝箱”之名今天早已广为流传,但历来并无具体对应的实物形制作为定格。《杜十娘怒沉百宝箱》的脍炙人口说明早在明代之时,“百宝箱”之称早已流行。然而,尽管书中多处提及李甲看到杜十娘的这件箱具,但却并无详细描述其样貌款式。描述这件箱具笔墨较多也是该故事最为高潮的“怒沉”桥段,其中描述该箱具:“……命家童送那描金文具,安放船头之上。十娘取钥开锁,内皆抽替小箱。十娘叫公子抽第一层来看,只见翠羽明珰,瑶簪宝珥,充牣于中,约值数百金。十娘遽投之江中。李甲与孙富及两船之人,无不惊诧。又命公子再抽一箱,乃玉箫金管;又抽一箱,尽古玉紫金玩器,约值数千金。十娘尽投之于大江中……最后又抽一箱,箱中复有一匣。开匣视之,夜明之珠约有盈把。其他祖母绿、猫儿眼,诸般异宝,目所未睹,莫能定其价之多少……十娘抱持宝匣,向江心一跳……但见云暗江心,波涛滚滚,杳无踪影。”[5]

从以上描述可以看到杜十娘的“百宝箱”是一件“描金文具”,同时亦可以从中推测得知万历年间所谓之“百宝箱”便是这类“文具”。这里的“文具”与今天不同,并非指专用于装载文房用具的箱匣,而主要是指广泛流行于文人阶层以及上流社会用于装载杂物的小型箱具。对于杜十娘所用“百宝箱”为何种款式,已有学者依据《杜十娘怒沉百宝箱》描述其需要“取钥开锁”,而且“内皆抽替小箱”,以及“抽第一层”“再抽一箱”“又抽一箱”“最后又抽一箱”“箱中复有一匣”等情貌,从而指向较箱笼体积小但较妆奁大的所谓“官皮箱”形制。目前不少研究已指出,“官皮箱”与“官”并无多大关系。“官”字容易使人想到和官府文书有关,但从大量的这类传世实物可见其使用者众多,是日常生活中的常备之物,而非官署的专门用具[6]。今天被称作“官皮箱”的设计,主要是指一种体形稍大的梳妆箱,一般由箱体、箱盖和箱座组成,箱体前有两扇门,内设抽屉若干,箱盖和箱体有扣合,门前有面叶拍子,两侧安提手,上有空盖的木制箱具。这一形制自宋代的镜箱发展而来,后来又衍生出支镜箱。此外,还有研究指出“官皮箱”与“皮”亦无关系。譬如有研究指出,“皮”可能是指箱上的髹漆工艺,漆工艺中有一种“犀皮”,出现于唐代,元明运用广泛[7]。“犀皮”工艺的确在明清时代颇为流行,而且亦有运用于箱奁的髹饰案例。但皮胎漆器有优良的防潮防水功能,并且经常被运用于存储贵重物品的箱奁制作,因而也不能完全排除此“皮”非彼“皮”的可能。

明代名漆工黄成所著《髹饰录》的“坤集”中有“裹衣”门工艺,其中便记录了“皮衣”漆器的制作,谓:“皮衣,皮上糙㯡,二髹而成,又加文饰。用薄羊皮者,棱角接合处,如无缝緎,而漆面光滑。又用縠纹皮亦可也。”[8]漆工杨明注曰:“用縠纹皮者不宜描饰,唯色漆三层,而磨平,则随皮皱露色为斑纹,光华且坚而可耐久矣。”[9]由此可见,其包裹皮衣的制作亦可以制作出斑纹作为表面的装饰。《髹饰录》在“坤集”的“填嵌”门中记“犀皮”工艺谓:“犀皮,或作西皮或犀毗。文有片云、圆花、松鳞诸斑。近有红面者。共光滑为美。”[10]杨注曰:“摩窳诸斑。黑面、红中、黄底为原法,红面者,黑为中,黄为底。黄面,赤黑互为中、为底。”[11]因而,可知“皮衣”与“犀皮”的不同,但在斑纹装饰方面各有制作效果之妙。而《杜十娘怒沉百宝箱》特别指出其中的“百宝箱”是“描金文具”,“描金”是明清时代盛行的髹饰工艺。《髹饰录》在其“坤集”的“阳识”门工艺中亦记录有“描金”的制作,其谓:“描金,一名泥金画漆,即纯金花文也。朱地黑质共宜焉。其文以山水、翎毛、花果、人物故事等,而细钩为阳,疏理为阴,或黑漆理,或彩金象。”[12]杨注曰:“疏理其理如刻,阳中之阴也。泥、薄金,色有黄、青、赤,错施以为象,谓之彩金象。又加之混金漆,而或填或晕。”[13]据此,虽然小说中仅称其为“描金文具”,但因“描金”的款式多样并且可以跟许多不同的其他髹饰工艺相结合衍生出各式装饰,所以仅是“描金”装饰的“百宝箱”也可以制作成非常华丽的样式。

特别值得一提的是《髹饰录》在“坤集”的“斑斓”门中记有“百宝嵌”条,其谓:“百宝嵌,珊瑚、琥珀、玛瑙、宝石、玳瑁、钿螺、象牙、犀角之类,与彩漆板子,错杂而镌刻镶嵌者,贵甚。”[14]杨注曰:“有隐起者,有平顶者,又近日加窑花烧色代玉石,亦一奇也。”[15]以“百宝嵌”装饰的漆器在明代已经流行,到了清代则更为多样,清人钱泳《履园丛话》称其为“周制之法”,谓:“周制之法,惟扬州有之。明宋有周姓者,始创此法,故名周法。其法以金、银、宝石、真珠、珊瑚、碧玉、翡翠、水晶、玛瑙、玳瑁、砗磲、青金、绿松、螺钿、象牙、密(蜜)蜡、沉香为之,雕成山水、人物、树木、楼台,花卉、翎毛,嵌于檀,梨、漆器之上。大而屏风、桌、椅、窗槅、书架,小则笔床、茶具、砚匣、书箱,五色陆离,难以形容,真古来未有之奇玩也。”[16]从中足可见其华丽异常,若以此装饰则可谓名副其实的“百宝”箱。然而,小说中的这件“百宝箱”被男主人公多次看见,亦未发现其异常珍贵,故而可以猜测其装饰很可能是明代普遍流行的黑漆或朱漆作底的描金效果,并未加入其他珠光宝钿作装饰。小说中的“百宝箱”的“百宝”是指箱内的宝物众多,这可从前引的“沉宝”情节中得知。通过一件普通的“描金文具”打开后显示出女主人公所拥有箱中“韫藏百宝,不下万金”,从而突出“妾椟中有玉,恨郎眼内无珠”的主题,强化了整个故事的戏剧性(图2)。

图2ˉ 百宝嵌博古图八方盒,清代,台北故宫博物院藏

《杜十娘怒沉百宝箱》的戏剧张力不但反映出古代女性渴望“山盟海誓,白首不渝”,对于爱情的憧憬与执着的一面,同时亦透露出在社会现实中“婚姻论财”的一面。正如故事中穿插浮现的关于钱财的因素,以致女主人公在投江前“开箱出视,使郎君知区区千金,未为难事”,继而男主人公“不觉大悔”“又羞又苦,且悔且泣”。在剧情外,女主人公若觅得良缘,其所携带的“百宝箱”所藏财物,即可视之为“嫁妆”。“嫁妆”,旧时又称“妆奁钱”或“奁产”。“嫁妆”的起源久远,《诗经·卫风·氓》中便有记:“以尔车来,以我贿迁。”[17]表明早在先秦时代就有以财物陪嫁的风俗。据相关研究显示,“嫁妆”的风俗滥觞于先秦时期的贵族婚嫁之所谓“媵”制,即贵族嫁女会在娣侄和同姓诸侯国中择女子数人从嫁,即所谓“媵妾”,陪嫁的奴仆则称作“媵臣”,陪送的财物即“媵器”。在先秦时代,不少青铜器便是当时贵族间联姻的“媵器”[18]。此后,“嫁妆”便作为传统婚姻礼俗的一个重要组成部分而一直流行。

原本“嫁妆”一般是指女方从娘家带到夫家的财物,但在嫁娶仪式中,装载财物或将长久陪伴婚后女性的日用之物的精美箱奁本身也成为“嫁妆”的一部分,象征着夫妻双方婚姻的缔结。而就箱奁的采用而言,除了作为“嫁妆”的妆奁及其所包含物品,嫁娶仪式中涉及的议婚、订婚到成婚三个阶段,其实各种箱奁都涵盖其中,诸如“庚帖”“定聘”等都会使用到具体的箱奁来装载各式物品。明末清初西周生所创作的长篇小说《醒世姻缘传》第四十四回描写了狄家与薛家的婚事,狄家所给“聘礼”十分丰厚,薛教授为准备体面、门当户对的“嫁妆”,也叫匠人彩漆妆奁,打造首饰,裁制衣裳,旋刮锡器作为陪嫁之物。官家富户的婚礼所用器具的髹饰通常更为奢华,以显示出嫁娶双方的家庭条件和社会地位。更有专门为嫁娶所制作的各式髹饰器具,以朱漆描金表现种种吉祥主题作为装饰,将整个嫁娶过程及相关仪式点缀得特别华丽喜庆,令婚礼呈现出一种关乎于财力的展示与社交地位的竞争。

何振纪,中国美术学院教授,中国美术学院艺术学博士。

责任编辑:张书鹏